多元文化激荡下妇女服饰系统趋向研究

——南北朝至唐前期之“鲜卑化”现象①

张蓓蓓(苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215123)

多元文化激荡下妇女服饰系统趋向研究

——南北朝至唐前期之“鲜卑化”现象①

张蓓蓓(苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215123)

南北朝至唐前期是妇女服饰进行传承,特别是由于民族之间的碰撞与交融使得妇女服饰发生变革的一个重要起点。南北朝是游牧民族和农耕民族实现民族大融合的一个重要时期,是加速民族服饰之间相互传播和交融的一个重要时期,是服饰发展所经历的一个重要转折阶段。其间,游牧民族妇女服饰受到统治阶级等因素的影响与干预,既而涌现出一股服饰汉化的强势主流。与此同时,汉族妇女服饰又深受胡风浸染,并在传统服饰的基础上融会贯通,服式变化丰富,呈现出多种风格并存的新格局,并逐步建立和开辟出两个来源的服饰复合体系。妇女的骑乘之风伴随着北朝游牧民族的南徙大潮所兴起的融合之风而逐渐弥漫于中土,直接影响着妇女服饰的形制变化。与此同时,礼教对于此时妇女的种种禁锢逐渐被改变和突破,女扮男装成为妇女对礼法、俗规、伦常等外在价值目标比较疏淡和超越的一种较为直观的表现方式。

南北朝至隋唐;妇女服饰;鲜卑化

汉帝国土崩瓦解后,北方游牧民族如匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等,前后相继入主中原,形成了中国历史上第二次民族大融合时期。中古时期三、四百年间的历史进程和民族状况较为复杂,统治政权不断地在不同民族间轮换更替,先有魏、蜀、吴的三国鼎立,而后西晋短暂的统一;北方先有十六国的割据,后有北魏、东魏、北齐、西魏、北周的政治分权,南方则有东晋、宋、齐、梁、陈的政权嬗迭,直至隋唐时期,实现了多民族的统一。不同民族具有不同的衣俗风尚,特别是统治民族的服饰作为一种高位文化的代表,不可避免的会对被统治民族的低位服饰文化产生了自上而下的冲击与影响。同时,北方民族的内徙在一定程度上也推动了北方游牧民族和南方农业民族的服饰互动和交流。因此,这是一个由多元不断整合趋同的时期,在多元民族妇女服饰的相互交融、碰撞与影响之下,不仅游牧民族妇女服饰中产生了一股强势的“汉化”风潮,而且中原民族妇女服饰也发生着“鲜卑化”和“异域之风”的变革。关于此间妇女服饰的“汉化”和“异域之风”,笔者已经对此做过专题性研究。本文则紧扣妇女服饰“鲜卑化”这一条主线展开,揭示此时期由多元不断融合趋同的另一种妇女服饰风貌。

妇女服饰的“鲜卑化”主要是基于文化上的民族化而非血统上的种族化而言,大体可以从广义和狭义两个方面来理解。广义上主要是指汉族妇女客观上接受和主观上认同了鲜卑族服饰的着装观念和衣俗风习等。狭义是指汉族妇女服饰中借鉴或融合了鲜卑族服饰的色彩、材质、样式、搭配方式等要素。南北朝至隋唐时期,妇女服饰的鲜卑化倾向大体主要表现为二类: 第一类是原为汉族而留居于北地者的妇女服饰形式。第二类是拓跋族进入黄河流域后,以汉族为主体的妇女服饰掺杂、融合了鲜卑民族的服饰形式。

一、乘骑之风的传播下妇女服饰形制的改变

(一)骑乘方式渐成风习

农耕民族自古很少将骑马作为出行方式的首选,先秦时期,马更多地被用于驾车,扮演的是交通工具的角色。《易•系辞》云:“服牛乘马,引重致远,以利天下。”春秋末年才有贵族骑马的记载。[1]83战国时期,赵武灵王的“胡服骑射”不仅在军事征战中组建了骑兵部队,而且还在戎服中吸收了短衣长裤的胡服制式。但骑乘方式大多集中用在军队之中,民间并未普及。直至秦汉至南北朝时期,具有一定身份的达官贵人们依然选择乘车出行而非骑马。究其原因大致有三:

其一为无论是上衣下裳式的冠服还是上下连属的深衣制式均给骑乘带来很多不便。传统的下裳形式比较简单,几幅布片竖向并联,缝缀成了一个整块的长

其二为骑马的姿势与传统世俗中认为不礼貌的踞坐甚为相似。跪坐是商代贵族的起居法,周代沿袭为一种供奉祖先、祀祭神天的礼节。跪坐的姿态为 “两膝据地,伸腰危坐,而以足承尻后”。[2]595踞坐分为两种,

其三为马具发展的不完善。早在南北朝以前,生活在草原地带的北方少数民族大多靠游牧为生,善于骑马射箭。当时骑马可能还没有使用马镫,甚至没有马鞍而只能骑裸背马。但对于长期生活在平原地带的农耕民族而言,其生活和生产方式决定了他们天生不崇尚和不擅长骑马,马更多的是用于驾车出行、狩猎或载物之用, 直至赵武灵王时期,战争所用的双轮战车亦是用4匹马来拉行,骑兵的组成和逐步完善,也从一个侧面映射出马具在中原地区的出现和发展过程。正如恩格斯在分析东方骑马后,谈道:“在较古老的雕塑品上,武士是骑在没有鞍子的马上的;以后,我们发现曾有一种类似褥垫或坐垫的东西,最后,才有类似现今东方流行的那种高马鞍。”[4]2981965年,陕西咸阳杨家湾出土了一大批汉兵马俑,骑兵俑骑的马身上彩绘有鞍鞯和辔头。杨泓先生认为:“杨家湾一号墓陶俑所反映出的骑兵装备,还正处在由没有鞍子到使用马鞍的过渡阶段。”[5]101甘肃武威南滩魏晋墓中出土有“铁马镫及铁饰件各1件,均残甚。”[6]89长沙西晋永宁二年(302年)墓出土了单镫的骑俑。[7]75-107南京象山7号墓出土了配有双马镫的陶马俑。[8]23-42从以上这些考古资料来看,单马镫的使用主要是便于骑者迅速上马时搭足和蹬踏之用的,双马镫则可以使骑者得以稳固的依托,从而能够更好地控制马匹。从吉林集安高句丽时期的武踊塚墓室壁画、江苏丹阳建山金村南朝墓骑马鼓吹乐队砖画、山西太原北齐娄叡墓壁画等中可以看出,骑乘者已经完全熟练地依靠脚下所踏的马镫来控制身体的平衡进行骑射和出行活动了。总之,马鞍和马镫等马具的完备,在一定程度上帮助了农耕民族可以更快、更熟练地掌握驾驭马匹的技术。

军中的骑乘之风也逐渐影响到了民间,汉代画像砖和陶俑中,也多见骑乘图像。魏晋南北朝时期,在承袭前代的骑乘之俗基础上有所发展,特别是北朝的统治者大多是游牧民族的成员。北魏、北周分别由鲜卑拓拔氏和宇文氏建立,对于鲜卑族而言,在入主中原以前,以马作为骑乘就是他们生活的主要内容,骑马放牧适于生产,骑马出行便于生活,骑马行商助于交换,骑马作战利于战争。早期的拓跋鲜卑墓葬明显反映出这一点,如内蒙古扎赉诺尔古墓群中不仅发现了大量的牛、马、羊骨,而且还出土了数量较多的镞、矛以及弓囊等武器, 从“内蒙古扎赉诺尔古墓葬登记表”[9]679-680中可以看出,其中的2号墓为一位鲜卑妇女的独葬之墓,其墓葬形制和随葬品的类别,如环首铁刀、铁镞、三棱镞、马衔等与墓群中的男性墓葬并无明显差异。鲜卑妇女与男性一样骑马射猎,飞鹰逐鹿。北齐的统治者是鲜卑化的汉人,高欢为了巩固政权统治,与北方游牧民族联姻,先后迎娶的尔朱氏、柔然公主都是游牧民族的成员,且均善于骑射。③《北史》卷十四《列传第二·后妃下》载:“神武迎蠕蠕公主还,尒朱氏迎于木井北,与蠕蠕公主前后别行,不相见。公主引角弓仰射翔鸱,应弦而落;妃引长弓斜射飞乌,亦一发而中。神武喜曰:“我此二妇,并堪击贼。”[唐]李延寿撰,《北史》,北京,中华书局,1974年,第518页。

妇女的骑乘之风伴随着北朝游牧民族的南徙大潮所兴起的融合之风而逐渐弥漫于中土,汉族妇女亦骑马习武。北魏宣武灵皇后胡氏是安定临泾人,长期居住在一个多民族杂居的环境之下,浸染了胡俗的骑马风尚。《魏书•皇后列传》载:“又自射针孔,中之”、“自射象牙簪,一发中之”,宣武灵皇后练就了一身精湛的骑射技艺,与北方游牧民族善于骑射的妇女无异。《南齐书•魏虏传》载:“太后出则妇女著铠骑马,近辇左右。”宫中妇女不仅必须娴熟地掌握驾驭坐骑的本领,而且还需在后妃出行时穿着铠甲骑马护行。当然,这样的骑马风尚也渗透到了社会的其他阶层。《魏书》中所记载的杨大眼的妻子和李波的妹妹李雍容,骑马和射箭的技术都非常地高超。[10]1633-1636、1175-1177

隋唐时期,妇女骑马之风逐渐风靡开来。如《隋书•炀帝纪》载,隋炀帝“好以月夜从宫女数千骑游西苑,作清夜游曲,于马上奏之。”[11]5620唐代多因袭隋制,不仅使北朝传播开来的骑马之风得以继续兴盛,而且流靡官庶,相习成风,尤其是宫廷仕宦妇女大多以骑马为乐。《旧唐书•王毛仲传》载:天宝年间,唐玄宗在华清宫,“乘马出宫门,欲幸虢国夫人宅”,结果被陈玄礼所劝阻。虢国夫人也曾骑马去会见唐玄宗。①张祜诗云:“虢国夫人承主恩,平明骑马入宫门。却嫌脂粉污颜色,淡扫蛾眉朝至尊。”[唐]张祜著,严寿澄校编:《张祜诗集》卷五《集灵台二首》,南昌,江西人民出版社,1983年,第86页。按照唐代的习俗,自正月开始,京都长安人不分官宦士庶,都要出游踏青,正如《开元天宝遗事》载:“都人士女,正月半乘车跨马,于郊野之中开探春之宴。”[12]62此外,初唐时期,妇女骑马不仅是出游娱乐,甚至命妇进宫“朝谒”,也游骑马驾车的。至高宗时,被认为:“有亏肃敬”,“乖于仪式”[13]5720,咸亨二年(671年)曾经下敕禁止,但禁而不止。唐代墓葬中发现了不少骑马出行的壁画、陶俑等。如唐昭陵长乐公主墓出土了22件骑马俑,其中女骑马俑就有11件[14]10-30;唐新城长公主墓中出土了63件骑马俑,女骑马俑占到了30件[15]36;唐李宪墓出土的陶俑共有870件,其中骑马俑有250件,而骑马俑中女骑马俑为57件,包括高髻女骑俑为13件,帷帽女骑俑为44件。[16]19、78-96可见当时骑乘之风在妇女中已经相当盛行。

全祖望在大量接触清初遗民史料文献之后,把“宣城沈眉生(按:沈寿民)、长洲徐昭法(按:徐枋)、嘉善巢端明(按:巢鸣盛)、钱塘汪魏美(按:汪沨)、会稽余若水(按:余增远)、鄞周惟一(按:周齐曾)六人”,视为“同时遗民之高节者”。此六人者,栖闭“土室”,数十年“足不入城市”,却能够在海内声名远播,实在端赖于传记作者揄扬之功,所以,黄宗羲无限感慨地说道:“顾六人者,皆得有力者之文以行世,故世艳称之。”[12]《鲒埼亭集外编》卷六《薛高士冢阙文》,845这大概也正是黄宗羲自己数十年来一直甘愿抛心力于此,汲汲待访朱明王朝的遗逸之士,不愿“听其无传”而为之作传的重要原因。

(二)妇女襦裙形制的改变

自北朝至隋唐,裤褶、缺骻袍和长靿靴的流行,特别是妇女襦裙形制的改变,为骑马乘风的盛行提供了适宜的服装。

1.襦裙裙腰处细褶的出现与分布

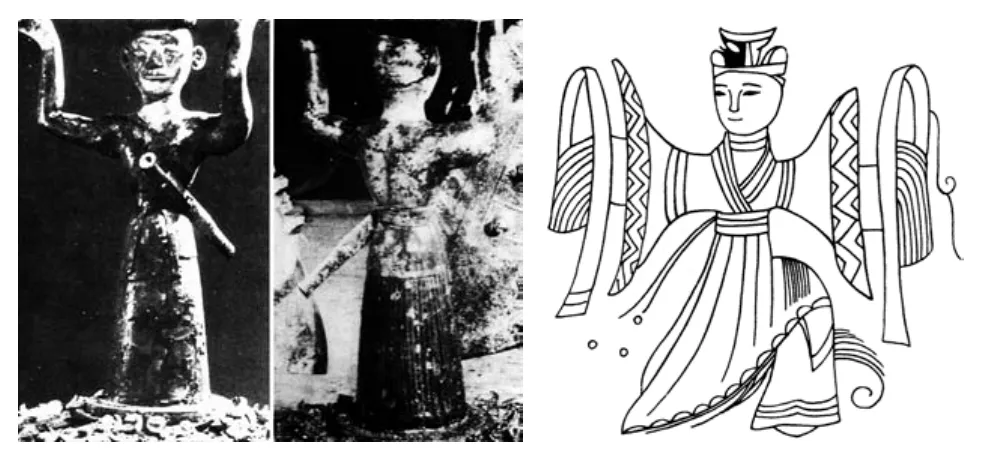

图1 战国、汉代襦裙中出现的细褶②图片出处:沈从文编著:《中国古代服饰研究》(增订本),上海,上海书店出版社,1999年,第68、133页。(左图:湖北随州出土的战国编钟武士人形座承 右图:浙江绍兴出土铜镜纹饰中的舞女)

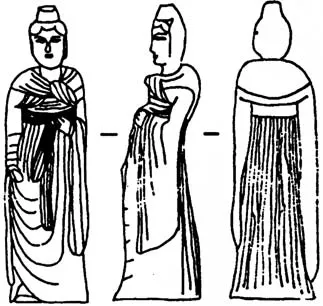

图2 北朝墓葬出土的女俑襦裙中的裙褶③图片出处:上图(左)中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所编著:《磁县湾漳北朝壁画墓》,北京:科学出版社,2003年,第82页;上图(右)洛阳市文物工作队:《洛阳孟津北陈村北魏壁画墓》,《文物》1995年第8期,第30页;下图(左)河南省文物管理局南水北调文物保护办公室、河南省文物考古研究所:《河南安阳市固岸墓地Ⅱ区51号东魏墓》,《考古》2008年第5期,第54页。

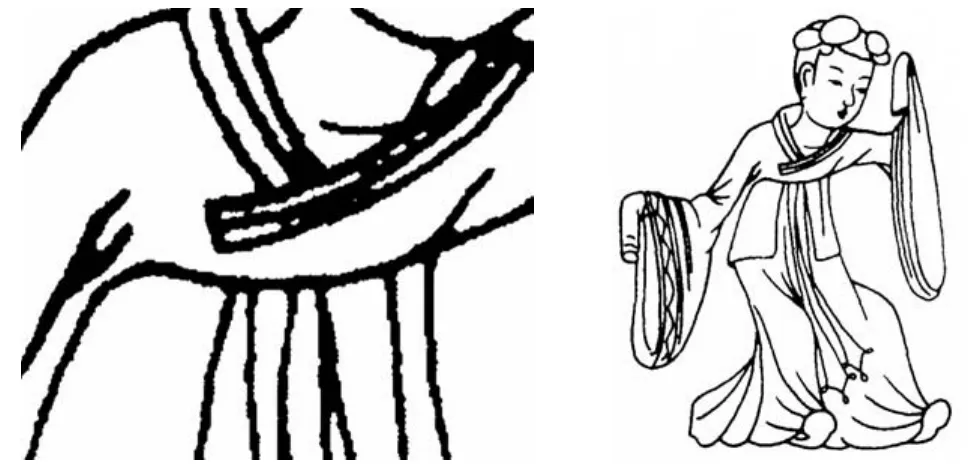

从考古实物资料来看,上襦下裙的服装制式在战国时期就已经出现,这一时期中山国墓出土的玉人即上着窄袖短衣,下着方格纹长裙; 汉代,妇女以襦裙为美,正如《后汉书》志第十三《五行一•服妖》载献帝时:“女子好为长裙而上甚短。”[17]3273河南密县打虎亭汉墓出土的壁画中, 一排妇女就是身着短褐和长裙的样式,长裙呈现上窄下宽的制式 。长裙多为围腰系带式,将多幅裙片拼合为一整片,裙腰另装,两端各延伸处一条裙带。穿时由前绕后,在后背部分交叠。晋代以后袭之,“泰始初,衣服上俭下丰,着衣者皆厭 。”[18]823北朝时期,襦裙中以施细褶为尚。从图1中可以看出,战国时期,武士所着的襦裙,而且裙腰至裙摆处施细密的褶裥;浙江绍兴出土铜镜纹饰“产生时代虽或晚到魏晋之际,衣着却是汉代式样”,其中舞女“衣下作重叠襞摺,便于在急骤旋转中展开。”[19]133由此可见,褶裥的运用,一方面为了日常蹲坐行走的便利,另一方面对于舞者而言,则更便于舞蹈动作的施展与表现。

北朝时期的诸多墓葬出土了大量的上穿短襦,下着曳地细褶长裙,腰间系宽带的笼冠女俑和女侍俑等。从出土的妇女陶俑的服饰来看,细褶分布的位置大体有四:第一种类型是细褶密集地分布在后中腰线处;第二种类型是设在前、后腰围的中部,但后身的细褶数量明显要比前身稍多些(如图2上图左所示);第三种类型是细褶则被均匀地分布在了腰围的四周(如图2上图右所示);第四种类型是在裙后身在靠近两侧处施细褶(如图2下图左所示)。

图3 北新疆洛浦山普拉墓地出土的毛裙(新疆文物考古研究所藏)①图片出处:天津人民美术出版社编:《中国织绣服饰全集》3.历代服饰卷(上),天津:天津人民美术出版社,2004年,第125页。

裙身施褶的形式大体分成两种,一种是规律褶,一种是自然褶。规律褶比较具有一定的秩序动感美,且具有一定的方向性;自然褶则显得较为随意、多变,显得丰富而活泼。这种褶裥的形式可从1992年北新疆洛浦山普拉墓地出土的女裙中可以窥知一二(如图3所示)。

女裙分为裙腰、裙身、裙摆三段,裙腰与裙身的拼接处采用了规律褶的形式,褶皱方向从中间分别向两端折叠,拼接处即固定了褶的根部,剩余的部分自然展开。裙身与裙摆处的拼缝处则采用了自然褶,在缝制时可先将裙摆处用缝线抽成一定的碎褶,然后再与裙身缝合。这种褶的形式是一种风琴褶,它是呈现单向的一种折叠形式的褶;在规律褶中还有一种箱形褶裥,褶裥在衣片的正面称为阳裥,反之则为阴裥。1988年,在江西德安县义峰羽绒厂发现的南宋吴畴妻周氏墓中,出土的一件驼色如意珊瑚纹褶裥裙就是采用了这种箱形褶裥中的阴裥形式。新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的印花绢褶裙、江苏泰州东郊明代张盘龙墓出土的女裙以及清代的一些传世女裙实物表明,这些褶裥形式为隋唐至明清时期所承袭。

图4 北朝、唐代墓的骑马俑②图片出处:上图:中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所编著:《磁县湾漳北朝壁画墓》,北京,科学出版社,2003年,彩版19、69页;)下图:(左)王蔚波:《唐恭陵文物鉴赏系列之五·骑俑篇》,《艺术市场》2009年第6期,第65页;(右)郭洪涛:《唐恭陵哀皇后墓部分出土文物》,《考古与文物》2002年第4期,第13页。

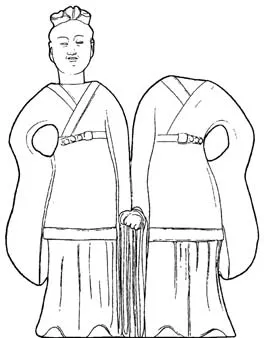

褶裥不仅出现在立俑的长裙中,而且也出现在了一些骑马的仪卫俑、鼓乐仪仗俑的服饰中,如《磁县湾漳北朝壁画墓》中共出土了15件笼冠鼓乐骑俑,其中有6件穿戴为衣下裳式,跨骑于马上,神态从容洒脱(如图4所示); 这些鼓乐俑均上身穿白色圆领衣,外套朱红色交领右衽广袖褶服,下穿朱红色长裙,红裙后身设有若干条细褶。唐恭陵哀皇后墓中出土的陶俑中,有2件亦着襦裙骑于马上。其中一骑马女俑身着绿色圆开领紧身窄袖橘红短衣,双袖饰蓝色宝相花,下穿白色长裙;另一骑马女俑身着白色圆开领紧身窄袖白色短衣,红色长裙。这些女俑跨骑在马上,神情自若,并没有受到女裙的牵绊。此外,从1979年4月在太原南郊发掘的北齐娄叡墓中出土的头戴黑色笼冠,外穿右衽大袖衫,杏黄长裙,腰束白带,内穿白裤,圆头黑鞋的女官俑的着装来看,裙之内着长裤而非长衬裙。可见,长裙中褶皱的运用,大大增加了裙摆的围度,同时内着长裤,均使得在跨骑时不易受到裙摆满足了穿着者在上马以及跨骑动作的基本需求量,为隋唐时期骑马风尚的流行提供了适宜的服装制式。

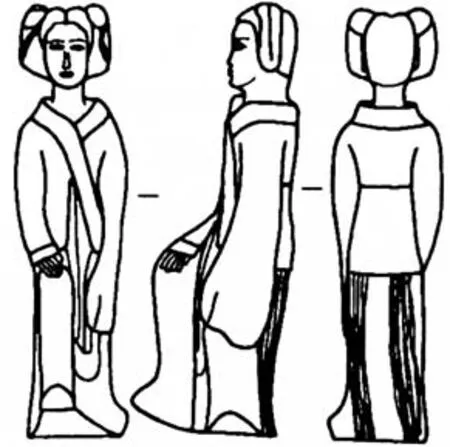

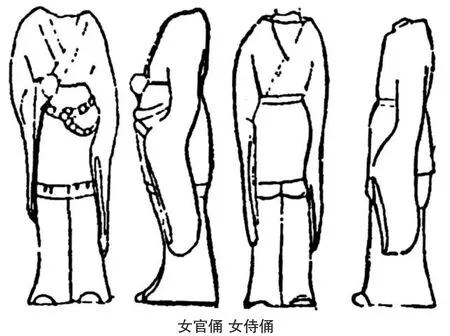

从北朝到唐前期出土的身着襦裙的女俑来看,除了襦的长度不一,襦与裙的着装方式不同(襦束于裙内或裙着于襦之内),襦的左右衣襟并存等变化以外,最明显的一个变化就是襦裙腰线的呈现渐进式的提升。襦裙腰线的构成形式大体有:襦裙束于长裙之内,长裙裙腰所系束位置就可作为腰线(如图5中(1)(3)-(5)(7));长及臀线的襦着于裙之外,将腰带系束于长襦外的位置可视为腰线(如图5中(2)(6))。从图5中可知,北魏时期,襦裙腰线处于人体的正常腰线;东魏至北周时期,襦裙腰线渐渐向胸部提升,直至隋代,腰线已经处于或紧贴于胸部之下(即下胸围处),甚至还出现了高及胸部以上的腰线(图5中(7)为1995年在陕西省西安市李静训墓出土的女俑),形成了一种高腰线的襦裙着装样式。唐代前期襦裙腰线沿袭隋代,正如沈从文先生所认为的襦裙腰线“上至胸部高处,也是隋代及唐初常见式样。”[19]229唐代李寿墓石椁内壁线刻《侍女图》、线刻立式和坐式奏乐图的乐伎[20]35、36、57、58和西安市西郊中堡村出土的三彩女立俑等的襦裙都是高高的用裙腰或腰带束在胸部以上。1986年,在陕西长安县韦曲北原上发掘的韦氏墓中壁画,岁在中年的侍女也是长裙系于胸上。[21]161关于唐代妇女腰线,包铭新先生在《唐代女装的腰线及其审美效果》一文后面的附“表2 高腰线实例分析(高腰掩乳)”[22]8来看,唐初穿着高腰线襦裙的大多为仕女、乐伎;至大中四年(850年)的穿用者大多为贵妇、女侍;晚唐时期,大多为供养人。

图5 北朝至唐前期墓葬中女俑襦裙腰线的变化①图片出处:(1) 洛阳市第二文物工作队:《偃师前杜楼北魏石棺墓发掘简报》,《文物》2006年第12期,第46页;(2)磁县文化馆:《河北磁县东陈村东魏墓》,《考古》1977年第6期,第395页;(3)张全民:《略论关中地区北魏、西魏陶俑的演变》,《文物》2010年第11期,第67页;(4) 河北省沧州地区文化馆:《河北省吴桥四座北朝墓葬》,《文物》1984年第9期,第37页;(5) 宁夏回族自治区博物馆、宁夏固原博物馆:《宁夏固原北周李贤夫妇墓发掘简报》,《文物》1985年第11期,第6页;(6)安阳市文物工作队:《河南安阳市两座隋墓发掘报告》,《考古》1992年第1期,第35页;(7)中国历史博物馆编:《华夏之路 第3册 隋唐至两宋时期》,北京,朝华出版社,1997年,第37页;(8)洛阳市文物工作队:《唐睿宗贵妃豆卢氏墓发掘简报》,《文物》1995年第8期,第43页;(9)陕西省考古研究所编著:《唐李宪墓发掘报告》,北京,科学出版社,2004年,第63页。

图6 唐代骑马女俑的着装②图片出处:陕西省考古研究所等编著:《唐新城长公主墓发掘报告》,北京,科学出版社,2004年,第37页。

图7 唐代舞俑的着装③图片出处:孙机:《唐李寿石椁线刻〈侍女图〉、〈乐舞图〉散记(下)》,《文物》1996年第6期,第59页。

图8 古罗马女子所穿的Strophium④图片出处:李当岐编著:《西洋服装史》,北京,高等教育出版社,1995年,第34页。

襦裙腰线的上提,一方面反映出北朝至唐前期妇女审美的一种转变,同时也在一定程度上迎合了当时妇女骑马风尚的流行。隋唐时期,妇女骑马渐成风尚,出土的骑马女俑颇多。从骑马女俑和舞俑的着装来看(如图6、7所示),襦裙腰线大多处于或紧贴在胸部之下,用腰带或裙腰紧紧系住。而这一时期妇女的内衣是近似于裲裆的一种背心造型,能够遮盖掩体、卫生保健,对于妇女胸部起到一定的扶托功能,但不适用于一些剧烈运动。所以从服用性能而言,在胸下用束带围系住,可以对妇女胸部起到一定的支持和扶托的作用,特别是妇女在骑马行进或是跳舞跃动中,在一定程度上可以减轻胸部的震颤,从而起到保护妇女胸部的一种功能。因为妇女胸部是悬挂在胸大肌上的腺体器官,没有骨骼的支撑,也没有肌肉的扶持。舞女在跳舞时, 特别是骑马奔跑时持续性的颠簸和震动,妇女的胸部如果没有一定的支撑保护,一方面会感觉很不舒适,同时也会造成胸部下垂甚至胸大肌撕伤。这种系束形式与古罗马女子参加体育竞技时穿的 Strophium有着异曲同工之妙(如图8所示)。在 A.C.3-4世纪,古罗马女子就是用一条宽宽的布带缠绕在胸部从而固定乳房,在剧烈运动时能够对胸部起到一种很好的保护和依托作用。基于此,隋唐时期妇女襦裙在胸前以下有束带的形式和古罗马女子用Strophium包缠胸部的形式,皆是从服装款式上有着较强的对身体活动的适应性。

二、“男尊女卑”思想淡化下“女着男装”现象的蔚然

中国古代,特别是在男权社会下,男女两性一直处于一个两元对立的范畴之中。等级有别,长幼有序,男女有别,儒家思想对于人们的行为举止、礼仪礼节、思想观念等的影响可谓根深蒂固。根植于整个儒家尊卑秩序大系统之上的儒家两性观念,集中表现为男尊女卑、轻视妇女的价值观和三从四德的束缚妇女的道德礼教观,具体表现为“妇无公事”[23]888、“男女不通衣裳”[24]73、“男女不杂坐,不同 要、枷,不同巾、栉、不亲授”[24]43等。妇女在社会分工、家庭婚姻、科举制度等多方面,长期处于弱势的境地,妇女的衣着装扮、服饰穿戴也因此受到不同社会规范、文化习俗等的影响和制约。正如德国的格尔特鲁特•雷娜特先生认为:“易装作为另一种性别暗中向现存的性别秩序挑战并对其造成危害。这在性别秩序给每种性别指定固定位置的历史时期以及女性隶属男性的历史时期尤为明显。谁穿什么的问题成了权力问题。”[25]

然而儒家思想经历了三起两落,第一次衰微就发生在中古时期。从东汉末年,儒学即呈现没落,魏晋玄学的盛行,佛教的传入、道教兴起对儒学的冲击和挑战,使得儒学逐渐丧失了原有一度固有的感召和约束力。南北朝时期,束缚妇女的种种礼教规范,均在不同程度上遭受到了一定的损毁。北朝乐府诗歌中的花木兰代父出征,不仅备受颂扬,而且成为能征善战、有勇有谋、女扮男装的典型代表。特别是北魏孝文帝当政期间,冯太后临朝专政,不仅“多智略,猜忍,能行大事,生杀赏罚,决之俄顷,多有不关高祖者。是以威福兼作,震动内外。”[10]329而且是“太和改制”的倡导者和推行者。隋唐时期,妇女亦干政成风,出现了中国历史上唯一一个有建树的女皇帝,武则天不仅借助于皇后之位登上皇位,另立年号大刀阔斧地进行变革,而且打破了儒家思想下男性一统天下的传统格局和政治观念。鉴于此,在男权社会下,礼教对于妇女的种种禁锢逐渐被改变和突破, 改易服装,转换性别角色,逐渐构成一种主流趋势,女扮男装成为妇女对礼法、俗规、伦常等外在价值目标比较疏淡和超越的一种较为直观的表现方式。

(一)女着裤褶

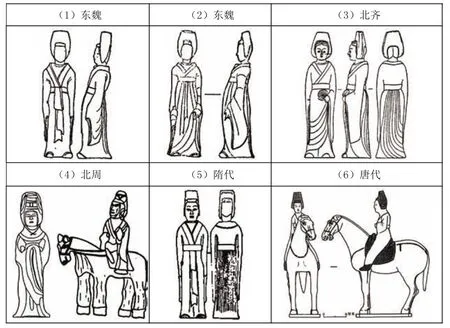

自战国赵武灵王胡服骑射,游牧民族的短衣长裤的制式就传入中原。秦汉时期,中原贵族也穿襦裤,但必外加袍裳,只有骑者、厮徒等从事劳作之人,才将裤露于外。而上下分制的裤褶,或褶袴,则“名起于汉末,便于骑乘,为军中之服。”[26]441裤褶二字最初皆为单用,如褶,《释名》曰:“褶,袭也,覆上之言也。”《急就篇》颜师古注曰:“褶,谓重衣之最在上者也,其形若袍,短身而广袖,一曰左衽之袍也。”而裤,就裆部而言,无裆之裤称为“袴”或“绔”,最初仅套于两胫,为古之亵衣,着于裳之内。满裆之裤谓之“裈”①《释名》曰:“袴,跨也,两股各跨别也。”[清]毕沅疏证:《释名疏证》卷五《释衣服第十六》,北京,中华书局,1985年,第154、159页;《说文·系部》称:“绔,胫衣也。”转此汉语大词典编辑委员会编:《汉语大词典》,成都,四川辞书出版社,1988年,第3392页;《急就篇》颜注曰:“合裆谓之裈,最亲身者也。”,有长过膝盖的长裈和三角式的犊鼻裈。就裤口而言,有大口裤和小口裤之分②《北史》卷九十八《列传第八十六·蠕蠕》载:“诏赐阿那环细明光人马铠一具,……绯衲小口裤褶一具内中宛具,紫纳大口裤褶一具内中宛具,……。”[唐]李延寿撰:《北史》,北京,中华书局,1974年,第3260页。。袴与褶二字虽然在东汉末年以前已经出现,但“作为一个合成词汇广泛流行,却是在东晋与南北朝时期”。[27]62《三国志•崔琰传》中记载了北魏孝文帝为世子时,着裤褶狩猎,有人谏言劝其不要穿贱服。[28]368晋朝时,裤褶则被规定为“车驾亲戎,中外戒严之服”,[18]772天子以及百官均可穿着。据《三国志•江统等传》《晋书•杨济传》《隋书》《宋书》《南史》等史书记载,在三国至南朝时裤褶已经从军中戎服逐渐演变为男子的常服,即平日无兵戎之事时亦可穿着。北朝时期,从墓葬壁画以及出土的陶俑中可以看出,裤褶成为男子的朝服、戎服、常服以及凶服。

图9 北魏平城时期鲜卑族男女上着褶、下着裤的陶俑③图片出处:山西省大同市博物馆、山西省文物工作委员会:《山西大同石家寨北魏司马金龙墓》,《文物》1972年第3期,第32页。

图10 偃师前杜楼北魏石棺墓出土女俑①图片出处:洛阳市第二文物工作队:《偃师前杜楼北魏石棺墓发掘简报》,《文物》2006年第12期,第46页。

图11 磁县湾漳北朝壁画墓出土连体女俑②图片出处:中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所编著:《磁县湾漳北朝壁画墓》,北京,科学出版社,2003年,第82页。

图③图片出处:偃师商城博物馆:《河南偃师两座北魏墓发掘简报》,《考古》1993年第5期,第418页。12 河南偃师两座北魏墓出土的女俑

图13 太原北齐库狄业墓出土的女俑④图片出处:太原市文物考古研究所:《太原北齐库狄业墓》,《文物》2003年第3期,第30页。

公元398年,拓跋珪迁都平城(大同),至公元493年,魏孝文帝迁都洛阳前, 鲜卑族男女均穿小袖紧袍,下身则为女着长裙而男着束口裤,脚蹬靴。从平城时期出土的墓葬陶俑的着装可以看出,鲜卑装亦可男装女装(如图9所示),司马金龙墓Ⅰ式男俑,除了外着披风外,与Ⅱ式男俑与Ⅰ式女俑的着装几无差别,均着上着斜领窄袖褶,下着长裤。从雁北师院宋绍祖墓陶俑、智家堡石椁壁画、大同南北魏墓群棺板画、迎宾大道壁画、宁夏固原漆棺画和云冈石窟6、9、10、11、16、17窟雕刻的供养人的服饰可以看出,便身利事、便于骑射的裤褶服为鲜卑族男女均可穿着的典型服饰。从北魏时期出土着裤褶的女俑着装来看,下身大多着缚裤或是大口裤。所谓缚裤就是在裤外自膝至足间用三尺长的锦带仅仅缠束,使裤腿紧贴于腿部,不妨碍行动。图10为偃师前杜楼北魏石棺墓中出土的Ⅱ式女侍俑头梳双髻,上身着左衽宽袖短红褶,领交于胸前,下着缚裤,腰间束带。Ⅲ式女侍俑,头梳箕形髻,上穿毛领短袖袄,内上穿圆领宽袖橘红褶,下着缚裤,胸束蓝彩宽带,结挽于胸前,不仅具有典型的鲜卑族服饰特点,同时又带有明显的中原服饰特色。

图14 太原市神堂沟北齐贺娄悦墓出土的女俑⑤图片出处:常一民:《太原市神堂沟北齐贺娄悦墓整理简报》,《文物世界》1992年第3期,第34页。

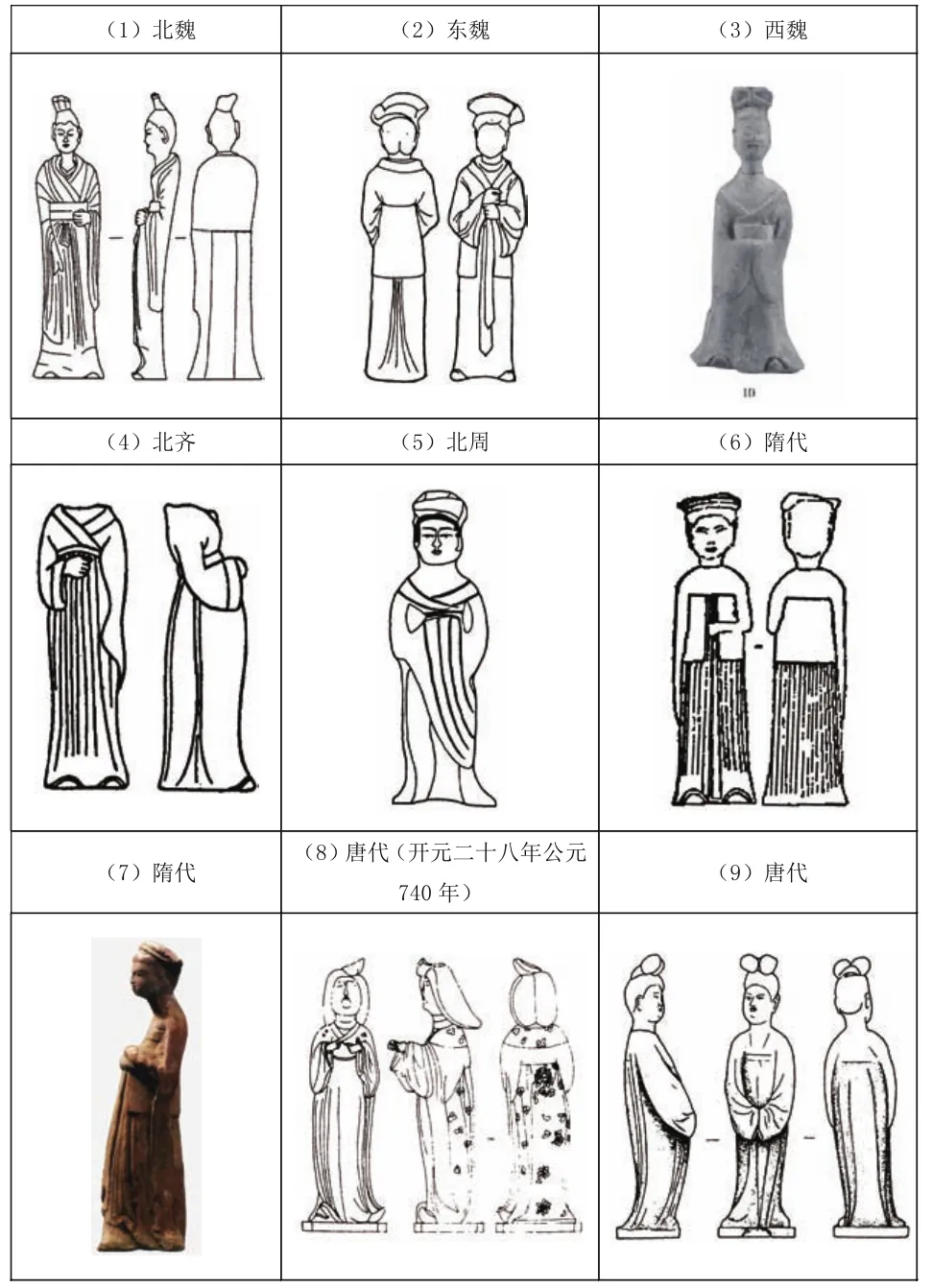

图15 魏晋南北朝至隋唐时期墓葬出土的着笼冠女俑⑥图片出处:(1)磁县文化馆:《河北磁县东陈村东魏墓》,《考古》1977年第6期,第394页; (2)磁县文化馆:《河北磁县东魏茹茹公主墓发掘简报》,《文物》1984年第4期,第3页; (3)山西考古研究所、太原市文管会:《太原市北齐娄叡墓发掘简报》,《文物》1983年第10期,第5页;(4)山西省考古研究所 、太原市文物管理委员会:《太原南郊北齐壁画墓》,《文物》1990年第12期,第8页;(5)宁夏回族自治区博物馆、宁夏固原博物馆:《宁夏固原北周李贤夫妇墓发掘简报》,《文物》1985年第11期,第6、5页;(6)安阳市文物工作队:《河南安阳市两座隋墓发掘报告》,《考古》1992年第1期,第35页;(7)湖北省文物管理委员会:《武汉市郊周家大湾241号隋墓清理简报》,《考古通讯》1957年第6期,第30-34页;(8)陕西省考古研究所等编著:《唐新城长公主墓发掘报告》,北京,科学出版社,2004年,第42页。

合裆长裤自传入中原以来,吸收了汉族服饰宽博的特点,原本较为紧窄的裤管被做得非常的肥大与松垂,舒散而下覆盖住足部。如磁县湾漳北朝壁画墓出土的连体女侍仆俑,上穿交领右衽广袖褶服,下即着宽松的大口裤。从图12至15中可以看出,着裤褶者除了有女侍俑、舞俑之外,女官俑亦着裤褶。如太原北齐库狄业墓中出土有6件女官俑,头戴枣红色小冠,交领右衽宽袖褶服,下着大口裤;有3件持剑女官俑,头戴黑色小冠,宽袖褶裤,腰间束带。据《邺中记》中所载:“皇后出女骑一千为卤簿,冬月皆著紫衣巾,蜀锦裤褶。”[29]7裤褶不仅成为女官的服装,而且成为皇后出行仪仗中的礼仪服饰,可见裤褶服在妇女服饰中的尊崇地位。北周时期,服色变为用五色或红、紫、绿等色,并镶嵌以杂色的领缘和衣裾。据史载,隋炀帝时,曾将百官的裤褶命为“行从”之服,并以服色区别文武职及品级的高低。唐代,则把裤褶作为文武百官朝见皇帝的“朝参之服”。隋唐时期的裤褶样式因袭魏晋南北朝时期,只是在衽上有所差异,隋唐时期多用右衽,魏晋时期多为左衽。同时,魏晋时期裤褶为官庶通用的服装,隋唐时期,逐渐演变为官宦专用的服饰,成为一种特定的官服。

图16 北魏至隋唐女着圆领袍衫的女俑①图片出处:(1)偃师商城博物馆:《河南偃师南蔡庄北魏墓》,《考古》1991年第9期,第833页;(2)石家庄地区革命会文化局文化发掘组:《河北赞皇东魏李希宗墓》,《考古》1977年第6期,图版七,1;(3)中国历史博物馆编:《华夏之路》第3册(隋唐至两宋时期),北京,朝华出版社,1997年,第38页;(4)陕西省考古研究所:《西安西郊陕棉十厂唐壁画墓清理简报》,《考古与文物》2002年第1期,第21页。

(二)女着笼冠襦裙

笼冠,据《晋书•舆服志》载:“武冠一名武弁,一名大冠,一名繁冠,一名建冠,一名笼冠,即古之惠文冠。”[18]767晋代时期,笼冠大多为武官所佩戴,而笼冠的形制,孙机先生在《进贤冠与武弁大冠》一文中认为是:“本来结扎得很紧的网巾状的弁,遂变成了一个笼状硬壳嵌在帻上,这就是《晋书•舆服志》所称之‘笼冠’。”[1]137传为东晋顾恺之笔下的《洛神赋图卷》《女史箴图•冯媛挡熊》中可以看出,笼冠其实是一种涂漆纱冠,平顶,两边有耳垂下,戴时在冠帻上加罩以笼巾,具有一定的透明度,用丝带系缚。笼巾原本为一种质地较软的织物,涂漆后变得坚硬,成为笼状的壳,罩于发上,至颌下相扣合,所以又称“漆纱笼冠”。笼冠并非出自胡俗,而是先在中原地区流行以后,才逐渐传到北方,成为北朝时期的主要冠式之一。从北朝墓葬出土的陶俑来看,佩戴笼冠女俑为数不少。其中一部分为女官俑、女侍仆俑、舞俑等。史载北魏“高祖改定内官,左右昭仪位视大司马,三夫人视三公,三嫔视三卿,六嫔视六卿,世妇视中大夫,御女视元士。后置女职,以典内事。内司视尚书令、仆。作司、大监、女侍中三官视二品。监,女尚书,美人,女史、女贤人、书史、书女、小书女五官,视三品。中才人、供人、中使女生、才人、恭使宫人视四品,春衣、女酒、女飨、女食、奚官女奴视五品。”[10]321-322可见,北魏皇室后宫,有执事女官共5级22类,这种笼冠女吏当为象征贵族内府的管事女吏。

从图15 来看,东魏时期笼冠顶部与垂耳部分上下相差无几,垂耳至耳际,脑后与前额的颜题部分部位持平或略低一些;北齐时期笼冠顶部略收,两侧垂耳部分渐宽、渐圆,垂耳向下延伸至双耳下部。北周和隋代,笼冠正视呈长方形,两侧垂耳包覆较多。唐代,笼冠整体去圆趋方,上窄下宽,垂耳缩回至耳际。此外,从咸阳唐景云元年薛氏墓出土的陶乐俑所戴笼冠来看,垂耳铸件消失,呈现出一种无耳的方形笼冠形制。从颜色来看,出土的女俑中笼冠颜色大体为黑色和白色。与笼冠所配穿的服装大多为襦裙,但北周宇文俭墓中出土的一女俑,头戴黑色长方形笼冠,身着对襟宽袖长袍,袍长及膝,腰束带,下穿白色长裙。而另一笼冠女立俑则头戴白色笼冠,颈系一黑色结带,身穿圆领大袖衫,外着红色长裙,腰束长彩带。

(三)女着圆领袍服

所谓袍,《释名》云:“妇女以绛作衣裳,上下连四起施缘,亦曰袍。”[30]158妇女服袍服,古已有之,如《周礼•天官》中所规定的,王后之六服均采用的是衣裳相连、不异其色的袍制,意喻妇女尚专一,故而不分衣和裳,就连衬在六服之内的素纱也为上下相连不分。 从汉代马王堆出土的袍服实物来看,袍服大体为大襟、右衽、宽袖的一种长衣样式,衣裾既有曲裾交掩,又有直裾而旁缀续衽者之分。无论是曲裾的深衣还是曲裾的襜褕,大多作为妇女的礼服,区别于上襦下裙的日常服饰。就袍服的领型而言,无论是右衽还是左衽的衣襟形式,由于两侧衣襟相交而形成一种交领的样式。《魏书》中曾载,在下令服饰改制之后,孝文帝仍看到洛阳鲜卑族妇女仍穿本民族的夹领小袖服时,颇为不满,并责问洛阳官员。②注:《魏书》卷二十一《咸阳王禧传》:“魏主责留京之官曰:‘昨望见妇女之服,仍为夹领小袖。’”[北齐]魏收撰:《魏书》,北京,中华书局,1974年,第536页。孝文帝拓跋宏所提到的鲜卑族妇女服饰中的夹领,是衣襟相互交掩所形成的一种衣领形式,但并非如汉族服饰中大襟右掩而构成的交领样式,而是领子系合部位介于领中与颈侧之间,只是两种衣领在颈侧交叠系扎的位置略存差异、有所不一而已。

从出土的圆领袍衫实物来看,大多集中在新疆地区,但同时圆领袍服亦是鲜卑族男子的一种典型衣式。北齐和北周政权的统治者都是鲜卑或鲜卑化的集团,留恋鲜卑旧俗,排斥汉化,强烈要求和大力推行鲜卑旧制。在倡导鲜卑化的风气之下,鲜卑服重新流行。如山西太原神堂沟皇建元年(560年)的贺娄悦墓、山西寿阳河清元年(562年)厍狄迴洛墓[31]377-545、山西太原天统元年张海翼墓(565年)[32]41-49、山西太原天统三年库狄业墓(567年)[33]26-36、山西太原武平元年(570年)娄叡墓[34]1-23、河北磁县武平七年(576年)高润墓[35]234-243等壁画中都可见鲜卑族的服饰,但显然与固原北魏漆棺画、山西大同太和元年(477年)宋绍祖墓[36]19-39等中所反映出来的鲜卑早期服装式样有所不同。北齐娄叡墓壁画仪卫出行图与归来场面中,有不少头戴圆形或山字形的鲜卑帽子,身穿交领袍衫和圆领袍衫,腰束蹀躞带,足蹬靴的骑士,该墓壁画中真实地刻画出了当时鲜卑人的形貌。墓主人娄叡乃鲜卑望族,是北齐皇帝高欢嫡妻的亲侄儿,戎马生涯约40年,跟随高欢推行鲜卑化,曾被授封过东安郡王、太尉、太傅等职,地位显赫一时。这种服饰还出现在北齐时期开凿的河北邯郸响堂山、水浴寺等石窟群中供养人像中。北周与北齐有所差别,提倡胡汉并举的政策,在服饰上,宇文氏一方面在朝会时采用汉魏衣冠,一方面平时又维护鲜卑旧俗,鲜卑装作为北周君臣的常服。而此时的常服与北齐样式几乎无别,从《续高僧传•感通篇•释慧瑱传》中所载的“着纱帽、衣青袍、九环金带,吉莫皮靴”[1]176可以看出当时的衣式。武帝宇文邕时,下令在袍下摆缝处加一横襴,以应传统礼服系统中上衣下裳的服饰形制。由此可以推论,隋唐时期作为常服并影响后世的圆领袍服在此基础上承继发展演变而来。

北朝墓葬中也出土了一些女着圆领袍服的陶俑,如图16:1为河南偃师南蔡庄北魏墓中出土的女骑俑,仅存俑身及残鞍部分,身着圆领窄袖长衣,左臂曲置作牵缰状,右臂下垂。图16:2是东魏时期的女俑,穿圆领长袖袍,足着靴,骑在马上。济南马家庄北齐墓西壁壁画中所绘的两侍女,“均束高髻,着圆领窄袖长衫,下着裙,两手拱于胸前,面向墓主人作送行状。”[37]471956年,湖北省武汉市武昌桂子山出土的隋代女骑俑(如图16:3所示)与1973年安徽合肥杏花村五里岗出土的Ⅱ式女侍俑[38]134-141页图四:4的装扮几无差别,头梳双髻(丫髻),身穿圆领窄袖长衫,下着裤,腰束带,圆领和衣中缝等处有明显的刻纹,似为缘边饰条。

唐代女着男装的现象颇为流行,正如李华《与外孙崔氏二孩书》中谈到:“男子衫袖蒙鼻,妇女领巾覆头。向有帷帽羃,必为瓦石所及,此乃妇人为丈夫之象,丈夫为妇人之饰,颠之倒之,莫甚于此。”[39]210《新唐书》中也曾载太平公主身着当朝的武官之服,即紫色圆领袍衫、玉带和折上巾为唐高宗献歌舞。①注:《新唐书·五行志》:“高宗尝内宴,太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾,具纷、砺、七事,歌舞于帝前。帝与武后笑曰:‘女子不可为武官,何为此装来?’”[宋]欧阳修,宋祁撰:《新唐书》卷三十四志第二十四,北京,中华书局,1975年,第878页。至玄宗开元初时,妇女们“或有著丈夫衣服靴衫,而尊卑内外,斯一贯矣。”[40]1957唐墓中所出土的陶俑和壁画中女着圆领的现象颇多,图16:4为天宝初年前后的身着圆领袍服,身材肥胖臃肿的女立俑。唐李爽墓(668年)壁画中,有一身着男装的吹箫女伎,圆领小袖袍、黑腰带、条纹小口裤;唐房陵公主墓(673年)壁画中,有持花的男装女侍;李贤墓壁画中,有一方盒的侍女,也是女着男装;永泰公主墓和韦项墓出土的石刻线画中,穿圆领小袖袍、束蹀躞带的侍女 ;昭陵郑仁泰墓中的着圆领袍服戴幞头的女俑; 《虢国夫人游春图》《张议潮夫人出行图》中亦有骑在马上,身着男式圆领袍服的侍女从骑。身着男式圆领袍衫的唐代妇女们,头部有的戴幞头,有的则梳着双髻或高髻;有的下服长裤,有的则着具有西域特色的条纹裤;有的脚蹬靴子,有的着尖头履,有的穿圆头鞋等;有的腰间扎以革带,有的腰束蹀躞带等。总之,女着圆领袍服并未完全模仿男性的衣着装扮,有时也保留着女性服饰的一些特点,在追求潇洒帅气的同时,依然保持着女性俏丽的一面。

综上所述,服饰发生变革的一个重要因素离不开服饰主体的思想意识形态对其衣着装扮和着装方式等的影响。南北朝至隋唐时期,北方草原文化与农业文化不断发生碰撞与交流,特别是北方以鲜卑族为代表的诸民族在中华历史进程中多次大规模地进入中原农业地区的同时,也随之传入了北方民族的生活方式和文化特色。虽然北魏孝文帝积极推行服饰改革,推行汉化政策,但民族间的影响与融合却是双向的和开放式的。在长期的民族接触与碰撞中,长居北地的汉族妇女随着生活方式的渗透和时间的推移,会主动融入到鲜卑服饰文化中。而中原地区的以汉民族为主体的妇女自觉或不自觉地在其服饰中渗透进游牧民族的衣饰特点,打下异族的烙印,与汉族服饰发生了一定的融合,而产生出新的服饰样式。北方游牧民族保留着浓厚的原始遗风,鲜卑妇女精通武艺、生性豪放、崇尚自由,特别是妇女的骑马风气伴随着民族融合的大潮而弥漫于中土,直至隋唐时期妇女骑马之风颇为盛行。中原地区汉族妇女传统的上襦下裙的衣俗风尚受到冲击和影响,在保留传统衣饰基本构成的基础上,吸收和借鉴了鲜卑族服饰的衣着特点的,产生出适合骑乘出行的服饰样式。春秋战国时期,赵武灵王吸收了游牧民族上衣下裤的衣式取代了上衣下裳的传统服饰组合。南北朝至隋唐时期,妇女服饰主要是借助于裙身设褶和腰线提升等对衣式进行了局部的调整,增加裙摆幅度以满足跨骑动作所需基本施展量的同时,也考虑到了服饰穿着的服用性能。鲜卑民族在入主中原以前,父权制度刚刚确立,母权制的遗习依然尚存,鲜卑妇女独立自主意识非常鲜明。北朝以来, 儒教日益衰微,玄学兴起,特别是源源不断迁徙至农耕地区的以鲜卑族为主体的北方草原民族,其社会风气对儒家礼教规范的冲击,不断淡化了礼制对于妇女的诸多束缚。汉族妇女社会活动趋于频繁, 出游踏青,谈诗论赋,参与政治,屡见不鲜。 妇女尚武意识开始逐步增强,服饰也日益呈现男性化倾向。北朝时期,女官与男官一样头戴笼冠身着襦裙,便于乘骑和劳作的裤褶亦颇受各阶层妇女喜爱。隋唐时期上至宫廷,下至平民,妇女们着当朝作为男子常服或武官之服的圆领袍衫的现象已然不足为奇,习以为常了。

[1]孙机.中国古舆服论丛[M].北京:文物出版社,1993.

[2][清]王之春.谈瀛录(卷三东洋琐记),[清]王之春撰,赵春晨、曾主陶、岑生平点校.王之春集[M].长沙:岳麓书社,2010.

[3]李济.跪坐、蹲踞与箕踞——殷墟石刻研究之一,王仁湘.中国考古人类学百年文选[M].北京:知识产权出版社,2009.

[4](德)恩格斯.骑兵,马克思、恩格斯著,中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译.马克思恩格斯全集(第14卷)[M].北京:人民出版社,1964.

[5]杨泓.中国古兵器论丛(增订本)[M].北京:文物出版社,1985.

[6]武威地区博物馆.甘肃武威南滩魏晋墓[J].文物,1987,(9).

[7]湖南省博物馆.长沙两晋南朝隋墓发掘报告[J].考古学报,1959,(3).

[8]南京市博物馆.南京象山5号、6号、7号墓清理简报[J].文物,1972,(11).

[9]内蒙古文物工作队.内蒙古扎赉诺尔古墓发掘简报[J].考古,1961,(12).

[10][北齐]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[11][宋]司马光编著,[元]胡三省音注.资治通鉴(6)[M].北京:中华书局,1956.

[12][宋]李清照著,王延梯注.漱玉集注[M].济南:山东文艺出版社,1984.

[13][民国]秋岳.花随人圣庵摭忆,新兴书局.笔记小说大观十二编[M].台北:新兴书局有限公司,1976.

[14]昭陵博物馆.唐昭陵长乐公主墓[J].文博,1988,(3).

[15]陕西省考古研究所等.唐新城长公主墓发掘报告[M].北京:科学出版社,2004.

[16]陕西省考古研究所.唐李宪墓发掘报告[M].北京:科学出版社,2005.

[17][宋]范晔撰,[唐]李贤等注.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[18][唐]房玄龄等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[19]沈从文.中国古代服饰研究(增订本)[M].上海:上海书店出版社,1999.

[20]孙机.唐李寿石椁线刻〈侍女图〉、〈乐舞图〉散记(上)(下)[J].文物,1996,(5)、(6).

[21]张鸿修.中国唐墓壁画集[M].广州:岭南美术出版社,1995.

[22]包铭新.唐代女装的腰线及其审美效果[J].中国纺织大学学报,1991,(4)、(5) .

[23]王守谦,金秀珍.诗经评注[M].长春:东北师范大学出版社,1989.

[24][清]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校.礼记集解[M].北京:中华书局,1982.

[25](德)格尔特鲁特·雷娜特著,张辛仪译,穿男人服装的女人[M].桂林:漓江出版社,2000.

[26]卢翰明.学佛雅集 古代衣冠辞典[M].台北:常春树书坊,1980.

[27]孟晖.中原女子服饰史稿[M].北京:作家出版社,1995.

[28][晋]陈寿撰,[宋]裴松之注.三国志[M].北京:中华书局,1959.

[29][晋]陆翙 .邺中记[M].北京:中华书局,1985.

[30][清]毕沅.释名疏证[M].北京:中华书局,1985.

[31]王克林.北齐库狄迴洛墓[J].考古学报,1979,(3).

[32]李爱国.太原北齐张海翼墓[J].文物春秋,2003,(10).

[33]太原市文物考古研究所.太原北齐库狄业墓[J].文物,2003,(3).

[34]山西考古研究所、太原市文管会.太原市北齐娄叡墓发掘简报[J].文物,1983,(10).

[35]磁县文化馆.河北磁县北齐高润墓[J].考古,1979,(3).

[36]山西省考古研究所、大同市考古研究所.大同市北魏宋绍祖墓发掘简报[J].文物,2001,(7).

[37]济南市博物馆.济南市马家庄北齐墓[J].文物,1985,(10).

[38]胡悦谦.合肥西郊隋墓[J].考古,1976,(2).

[39]宗豪.名人家训经典[M].深圳:海天出版社,2000.

[40][后晋]刘昫等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

(责任编辑:吕少卿)

J509

A

1008-9675(2017)04-0090-10

2017-03-23

张蓓蓓(1982-),女,江苏如皋人,苏州大学艺术学院教授,硕士生导师。研究方向:服饰艺术史、服饰文化及民间艺术研究。

2014年国家社科艺术学项目“民间信仰下古代妈祖塑像和图像艺术研究”(14CG131);中国博士后特别资助基金项目《多元融合的中国古代妇女服饰》(2012T40488);江苏省高校优势学科设计学建设项目;江苏省“青蓝工程”项目。