博物馆场域下的艺术传播与仪式表征

姚 远(东南大学 艺术学院, 江苏 南京 210096)

博物馆场域下的艺术传播与仪式表征

姚 远(东南大学 艺术学院, 江苏 南京 210096)

本文基于文化人类学的理论,对艺术博物馆传播过程中主要节点和关系的仪式性进行详细分析,试图勾勒出博物馆场域下艺术传播与仪式表征的特征,并对其仪式表征的既有特征在当前新媒体语境下的延展和拓宽进行微观考察,思考博物馆艺术传播与仪式表征的现实意义。

艺术博物馆;艺术传播;仪式

博物馆(museum),通常指收藏和展示某类物品的公共机构。①目前为止对“博物馆”还没有一个标准的定义,各个国家和地区都有不同的理解和阐释,并且随着时间的推移,博物馆的内涵和外延仍在不断发展变化。目前国际上公认的最有代表性的博物馆定义是 2001 年国际博物馆协会所作的如下定义:博物馆是为社会及其发展服务,向公众开放的非盈利永久性机构,它为研究、教育和欣赏之目的而征集、保藏、研究、传播和展示人类及其环境的物证。艺术博物馆作为依托公共文化建筑物而建构的专门展示艺术作品的机构,以最直观的方式记载艺术史的变迁和社会发展,是博物馆的一种特殊形态。从16世纪世界上第一座博物馆的成立到1793年8月10日,卢浮宫作为公共艺术博物馆对公众开放,传统以“收藏”为主要功能的艺术博物馆开始向注重“展示”的现代意义的艺术博物馆转化,也由此成为重要的公共艺术传播媒介。艺术博物馆的传播模式一方面遵循着大众传播的一般规律,另一方面又有自身的独特之处。

一、概念的界定

1.艺术博物馆传播

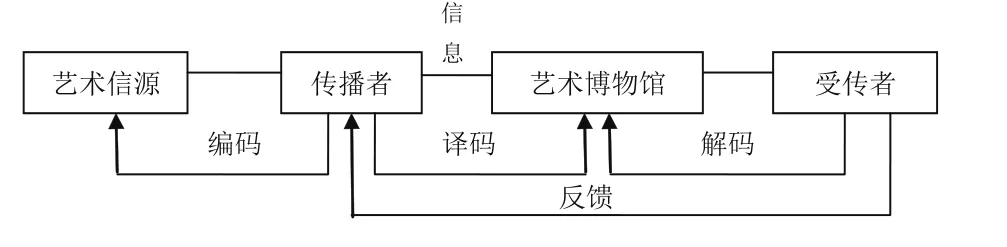

艺术博物馆传播系统包含编码、译码、解码和反馈四个子系统(图1)。

首先,传播者(一般指艺术博物馆馆长、部门主管、策展人等)利用自身的知识储备,对作为艺术信源的艺术作品进行选择,挑选符合自己要求的进行编码,将它作为艺术信息纳入艺术博物馆传播场域内,使艺术作品在博物馆语境中获得表征功能;

其次,传播者将艺术信息转化为各种符号的有序集合体,将展品选择、展览空间格局的构建、展品与策展知识的运用、观众参与方式等融为一体,最终以展览、官方出版物、自媒体与大众媒体等多种方式进行艺术传播活动,其实质是符号化的过程,也是一个译码的过程;

再次,观众作为受传者在欣赏艺术品展示时,利用展品周围的辅助工具,如展品说明、标牌等,结合自己的知识储备,思考展品背后的文化特征和意义传达,从而获得新知识,并及时对这个艺术生产过程做出反馈,以进行知识的再生产,这一过程就是解码和反馈的过程。

图1 艺术博物馆传播系统

2.仪式

仪式是一个从内涵到外延都不易框定的巨大的话语性包容。[1]9对仪式的研究最早是人类学研究的重要领域,早期仪式研究多置于“宗教”范畴,多与神圣的、超自然的或巫术联系在一起,此后仪式研究逐渐转向与更广泛的社会价值之关联的论述。在艺术传播研究领域,对“仪式”这一人类学观念的借用,主要体现在“文化研究”,即将仪式作为对传播所谓文化维度的一种研究,以美国传播学者詹姆斯·凯瑞(James W. Carey)提出的“传播仪式观”为起点。凯瑞提出的这一仪式性传播模式,与线性传播模式不同,强调信息空间性扩散,与分享、参与、联合、交往等概念密切相关,强调传播在共同信念的表征和社会维系方面所扮演的重要角色。[2]“传播仪式观”影响了许多艺术传播的研究。艺术传播领域更多的是将仪式作为一种隐喻、象征着文化性,关注的是仪式表征意义及传播活动中仪式性的特点和内涵。

二、艺术博物馆传播的仪式表征

长久以来,艺术博物馆被视为是与世隔绝的“圣地”,是人们膜拜艺术品的“世俗教堂”。将博物馆视作是神殿的观点是人们对博物馆传统最持久的想象[3]。艺术博物馆场域实际上是一种文明的仪式性结构,而艺术博物馆传播活动,与传统宗教仪式一样,旨在追求人的心灵启示和精神提升,是一种仪式过程。

1.仪式表征的传播场域

图2 卢浮宫

图3 凡尔赛宫

图4 克林姆宫

图5 冬宫

图6 大英博物馆

图7 慕尼黑雕塑博物馆

一座收藏和展览艺术品的房子天然凸显了建筑的时间属性,它是过往和现下的桥梁,走进艺术博物馆也就是走进了过去。[4]169艺术博物馆作为仪式表征,首先最直观的体现在建筑形制上。

大多数艺术博物馆的外表都是森然不可冒犯的,卡罗尔•邓肯(Carol Duncan)把这样的参观体验称之为“仪式”[5]10。当观众踏入博物馆,不自觉的已进入一种朝圣般的仪式,这样的仪式感不是受传者自发的,而是博物馆仪式性建筑外观所营造的。随之而来,是进入博物馆内部空间的一系列礼节规范:不大声喧哗、不肆意跑跳、不吃东西,有时也不能拍照等等。

早期一些艺术博物馆直接改建自旧时代遗留下来的皇家宫殿,这类宫廷遗址类博物馆最早出现在17世纪的欧洲,如法国卢浮宫(图2)、凡尔赛宫(图3),俄罗斯的克里姆林宫(图4)和冬宫(图5)等,它们保留着古老的仪式性建筑外观,具有纪念碑式的特点。

图8 柏林旧博物馆

图9 芝加哥美术馆

从18世纪到20世纪中期,艺术博物馆外部有意被设计成模仿古老仪式性纪念建筑的样子。比利时艺术社会学专家丹尼尔•万德•古奇(Daniel Vander Gucht)明确指出,作为艺术神殿的博物馆是以希腊神庙和罗马的万神殿为范式建造的,如大英博物馆(图6)、德国建筑师利奥•冯•柯伦慈(Leo von Klenze)所设计的慕尼黑雕塑博物馆(图7)以及申克尔(Karl Friedrich Schinkel)设计的柏林旧博物馆(图8)。美国的艺术博物馆设计也模仿教堂和神庙的建筑形式,如芝加哥美术馆(图9)的外部形制就是意大利文艺复兴时期宫殿在19世纪的翻版。

图10 芝加哥美术馆楼梯及穹顶构想图

图11 芝加哥美术馆内部空间图

艺术博物馆内部空间与外部形制具有一定相关性,内部空间是建筑设计的延伸和深化。内部空间设计旨在通过空间安排、展品布置、灯光影像以及建筑细部等营造一种整体的仪式感,凸显出博物馆内部空间的“这里”(here)与博物馆以外空间的“那里”(there)的完全不同。[6]如芝加哥美术馆内设计的一座的楼梯,该设计借用了穹顶的布置和多阶楼梯的构想以及马赛克装饰①该楼梯的设计参考了1876年建成的卢浮宫的达鲁楼梯(Daru Staircase),虽然穹顶设计和马赛克装饰最终未被采纳,但该设计在19世纪末却备受仰慕。,恢弘而豪华的楼梯营造了异于现实生活的仪式般肃穆的氛围。(图10,11)

艺术博物馆除了内外建筑样式上的引用借鉴会让人联想起古代神庙和宫殿等建筑,让人油然而生“仪式感”,更重要的是,它同样是为表征仪式而布置,收藏和展示着象征过去人类非凡创造的物品、知名艺术家的真迹等,其本身就是仪式性场所。艺术博物馆在文化意义上被指认保留一种特别的关注——此处具体指沉思与学习[5]10,是使人获得“阈限性”②“阈限性(Liminality)”是一种仪式术语,早先由比利时民俗学家阿诺德·范·杰内普(Arnold van Gennep)在研究仪式进程步骤时提出,指介乎日常生活和仪式世界之间的边缘阶段,“阈限(Limen)”一词在拉丁文中有“门槛”的意思。此后人类学家维克多·特纳在《仪式过程》中发展这一概念,用来指一种外在于或者“介于普通日常文化与社会状态以及营求与消耗过程之间”的仪式状态。“阈限性”概念同样适用于艺术博物馆场域。艺术博物馆营造的正是一种区别于日常生活场所的,具有仪式性的特殊环境,是具有“阈限性”的时空区域。经验的文化场所。

正如卢浮宫前馆长热尔曼•巴赞(G ermain Bazin)曾描述的,艺术博物馆是“一座庙宇,在那里时间似乎被停止了”,观众进入艺术博物馆时希望找到那种“瞬间即逝的文化显灵”,这种显灵将带给他“直觉到自己的本质和力量的幻像”[7]。观众被从他们的日常实际生活中抽离出来,在这里受到教育和获得知识,这是一种神圣性、集体性的体验,是一种仪式过程。

2.传播者的仪式权力

作为艺术传播的主体,传播者“处于传播过程的链条的第一个环节,对于传播过程中的信息具有主动控制作用”。[8]

艺术博物馆的传播者指馆长、部门主管和策展人等,他们负责征集藏品、策展、筹集资金等诸多博物馆事务。大部分传播者都是某方面的艺术史专家,如曾任克利夫兰艺术博物馆馆长的李雪曼(Sherman E.Lee),他不但是一位成功的博物馆馆长,而且也是亚洲艺术史的权威专家;艺术史家帕萨万特(Johann David Passavant)也曾任法兰克福施塔德尔艺术馆馆长;维也纳艺术史派主将李格尔(Alois Riegl),也曾在维也纳工艺美术博物馆工作,并在此奠定了其学术研究基础,著就《风格问题》一书。

艺术博物馆传播者充分利用自身的艺术知识储备、趣味和经验作判断,对艺术信源进行选择,挑选符合自己要求的艺术作品进行编码,将它作为艺术信息纳入艺术博物馆传播场域内。传播者的这一创造性劳动,是对艺术信息的主动控制,不仅决定着艺术信息的质量和数量,而且决定着艺术信息的流量和流向,甚至决定着对社会的影响和感化。[9]241进入博物馆语境的艺术作品正是由传播者进行组织和编排,选择主题或内容,为受传者提供新知识和信息,这一过程折射了传播者的权威,一种语义上的权威,暗含其权力意志。

在人类社会漫长的历史过程中,权力从来与仪式关系密切。例如,原始宗教仪式一般由代表至高地位的酋长或派内长老主持,在现代宗教中,这一角色则由法师、阿訇、拉比、牧师或神甫扮演。这本身就是对特定群体— —如氏族、部落、教会等— —在日常生活中的现实权力结构和关系的再现。[10]

在艺术博物馆场域,随着传播者在传播过程中权力的运作和不断巩固,博物馆逐渐与外界形成了一种象征性的区隔,传播者充当着“把关人”的角色,制造了艺术作品之间的类属差异,艺术博物馆的权威性得到强化,成为一种艺术身份认同的权力场域。

传播者作为艺术博物馆的权力主体,通过权力运作形成了一种象征性区隔,保证了博物馆在艺术传播活动中的权威性和神圣性,而传播者的仪式权力正是源自艺术博物馆巨大的传播潜能。

3.展品性质的仪式化

图12 《蒙娜·丽莎》 77×53厘米 法国巴黎卢浮宫 [意大利]达·芬奇

艺术作品是艺术存在的形式,是一个统一、完整的艺术形象体系。[11]它既是艺术传播的客体,也是艺术接受的对象,还是传播者与受传者相互作用、相互影响的中介物。艺术作品是为了传播而存在的。作为艺术传播的中间环节,艺术作品承载着艺术信息。

在艺术博物馆语境中,作为展品的艺术作品虽然以其本身的自然状态存在其中,却因为参与了仪式过程,成为了仪式进行的“圣物”,其仪式性得到“提升”和“建构”。

展品性质的仪式特征最重要的来源,在于展品的真实性。正如瓦尔特•本雅明(Walter Benjamin)在《机械复制时代的艺术品》中所作出的判断:原作相对于复制品来说,更多了一种“此时此地”的光韵(aura)。比如,虽然几乎大部分人多少都藉由书本、网络、多媒体材料中的图像的复制、传播中认识了解《蒙娜丽莎》这幅作品,但如果有机会,受传者仍然希望到达巴黎的卢浮宫的展厅一睹真迹,体验原作所带来的强烈仪式感,在艺术博物馆语境中,原作具有了仪式意义。

艺术作品由于其物质和精神的价值而被纳入艺术博物馆,以展品的形式进行展示。这也意味着,艺术作品与艺术的原存文化生境分离,纳入装饰的、人工造就的博物馆中,藉由“展览”创造了一个从历史中跳脱出来的时间胶囊(time capsule)[4]7。这必然导致艺术作品的某些重要特点,尤其是原始功能的丧失。因此,博物馆怀疑论者就复制品与原作“真实性”的冲突,声称这种移位是反历史的,认为“博物馆埋葬了艺术”。[12]事实上,艺术作品即便脱离了它们的“考古语境”,其作为审美体验的最重要的功能并没有消失。潘诺夫斯基曾指出,不论艺术是否为某个实用的目的服务,不论其优劣,它都要求我们对之进行审美体验。在潘诺夫斯基看来,艺术品总是具有审美的意味。[13]既然它们在作为艺术作品之前本身就具有一定的审美意味,那么这些物品移到博物馆以后,除了物理上的人为损坏外,其审美要素并没有消逝。

展品一个重要涵义还得到提升和强化,即唤起集体体验的仪式力量。

艺术史家阿尔帕斯(Svetlana Alpers)认为,艺术作品一旦进入博物馆,即从原有的意义中解放出来,提升其视觉特征,无论是何种展品,包括宗教画、原始艺术、手工艺品等,进入博物馆后被以另一种适当方式陈列,使人们驻足凝视。阿尔帕斯将此称为博物馆效应(museum effect),即将所有物体转化为艺术品,并突出其视觉特性。[14]艺术作品在传播时被简化到了纯象征性的艺术符号,传达给受传者的是趋向自身视觉价值的艺术信息,而非历史或考古信息。受传者接收艺术信息时得到的是一种转换性的体验,是与艺术家相认同的想象性行为,“最后趋于一种强烈的快乐情绪……涉及一种特殊的、与世俗相左的,具有仪式意味的心理氛围”。[15]

2.1 胃蛋白酶对样本消化时间的结果 不同消化时间,经DAPI染色后镜下呈现出不同的细胞形态(见表1及图1所示)。结果所示,标本消化时间在8~10min之间较为适宜,考虑到标本大小,可在此范围内适当调整消化时间。

从人类学角度来看,每种文化都在作出一些象征性的努力,以对抗时间的不可逆转性,及其最终结果——死亡。[5]17而展品正是实现这种象征性策略的完美例证。当博物馆中的展品成为专为审美凝视而存在的对象时,它的精神意义无疑会得到极大的凸显,也就是说,观众能更加专一而又自由地拥有一种象征领域。[15]依照英国批评家罗斯金(John Ruskin)的理解,视觉的审美总是和伦理与神圣的目的交织在一起的。正是视觉打开了神圣的真理。艺术博物馆正是实现这一专注体验理想的场所。在这一意义上说,审美的旨归将博物馆的仪式表征提升到更高的层面。

此外,当艺术作品作为展品被置于艺术博物馆时,有些原本可能并没有多少仪式意义的作品(尤其是原位性不明显的架上画作品),也蒙上了一层令作品不无神圣感的仪式意义[15],也就是说,其仪式意义是在博物馆语境中被“建构”起来的。以卢浮宫的“镇馆之宝”——达•芬奇的《蒙娜•丽莎》(图12)为例,这幅尺寸很小的肖像画,有着悠久的被盗史和享誉世界的盛名,悬挂在三层防盗和防弹设施玻璃框后面,设有警戒线,置于视角极好的展墙,被其他众多艺术杰作“众星拱月”的展示着,周围是荷枪实弹的警卫,展厅的摄像头,也紧盯着观众的一举一动。此时,作为展品的《蒙娜•丽莎》,因其郑重其事的陈列方式,平添了画作的内在权威性,以及对任何突破这种关系的威慑,产生了仪式化效应,与受传者产生了不平等的关系,受传者则会以“崇拜”甚至“拜谒”的虔诚态度去欣赏这幅名画,艺术信息与受传者的关系成为一种仪式性的对应。

4.受传者的身份条件与仪式建构

艺术作品不同于单纯的自然对象,它只有在艺术接受中才能得到最后的完成,艺术接受是艺术传播的前提和条件、延伸和继续。[9]240对于艺术博物馆中的展品而言,其意义和价值的实现在于观众的理解和欣赏中。

所有仪式都具有表演的元素与结构。[5]12艺术博物馆传播作为仪式过程,如果说藉由博物馆场域、传播者及展品展示等为博物馆建构了一种仪式脚本,那么整个仪式表演需要作为受传者的观众参与建构才最终得以实现意义。也就是说,受传者实际上是以主体身份出现的,受传者的知识背景、参观路线、意见表达等都是艺术博物馆传播活动时必须考虑的因素,其意志是整个仪式过程得以实现的关键部分。

具体来说,受传者进入艺术博物馆传播场域,接受艺术信息传播,在参与传播过程时,其行为受到一定规范,如不能高声说话、不能发出笑声、不能吃东西等,博物馆内部严肃、正式、神秘的氛围,使得这一过程俨然参加宗教仪式的过程,受传者事实上扮演了参加仪式的角色。

需要注意的是,受传者的艺术接受是一种能动性和主动性的社会行为。[9]134在很长一段时间,博物馆因为注重传达信息的科学性、系统性和准确性,更多的是发挥单向特定信息的作用,通过传播者的权威力量对艺术信息进行限制性解码,这在很大程度上影响了受传者参观感知中沟通和交流的自由,[16]受传者被认为是“沉默的群体”,是被动接受信息的对象。在当下传媒时代,由于大众媒介的发展,以及现代思潮对高雅艺术的冲击,艺术博物馆逐渐放下精英主义的立场,利用大众传媒手段如电视、网络等电子媒体来传播博物馆信息。就传播模式而言,当下艺术博物馆的信息传播已经是一种多向互动传播模式,传播者与受传者是互动的关系,受传者在接受信息的同时,对信息反馈也具有主动性。当受传者在感知和理解艺术信息,带着新知识走出博物馆后受传者身份重新回归公众,以公众身份会有延续性的外化传播行为,从而形成更大更广的社会认同。罗伯特·斯托尔(Robert Storr)为现代美术馆的展览《错位》写过一篇文章,其中说道:“被艺术感动就是被带离熟悉的环境,跳出自我而灵魂出窍,好的作品会让人回首旅程的起点还有留在身后的那个有限的自我”[4]72。

三、艺术博物馆传播的延展与未来

1.传播场域的拓宽与延展

图13 纽约现代艺术博物馆门口

首先,艺术博物馆传播场域的变化体现在其对传统的仪式性建筑形制的突破上。相比于追求永恒经典的仪式性氛围,现代艺术博物馆在建筑性质上注入更多的灵活性和变化性,藉由20世纪20—30年代西方形成的现代主义思潮,艺术博物馆建筑也渐渐走向现代主义建筑,其代表是美国建筑师爱德华•达雷尔•斯通(Edward Durrell Stone) 和菲利普•顾文(Philip Goodwin)于1939年设计的纽约现代艺术博物馆(Museum of Modern Art)(图13),该博物馆立面简洁,使用横向带形窗,并用到了洁白无瑕的墙壁,公众可以轻松地通过现代艺术博物馆的玻璃门直接进入。参观博物馆这一智性的认知活动,有了更多贴近日常生活的体验可能。

图14 1958纽约古根海姆美术馆内部展览空间

图15 北京798白盒子艺术馆展览开幕现场

图16 南京博物院数字虚拟博物馆主页

图17 南京博物院的微信导览平台

另一方面,博物馆的内部空间也突破了螺旋形上升或下降的,为受传者提供强制性参观秩序的空间设计,很多现代艺术博物馆开始尝试采用的“白盒子”的空间安排,不仅减少对展览内容的干涉和对受传者目光的干扰,让艺术作品尽可能地从多角度与受传者对话,达到理想的艺术传播效果,为每一个受传者提供最大限度的艺术体验,而且在“白盒子”中,作为传播内容的艺术作品成为空间里唯一的主角,这种略带超现实意味的空间布置将艺术作品与日常生活,审美体验与日常体验“隔离”开来,艺术作品犹如仪式过程中的“圣物”,人们对它们的“聚焦”和“凝视”式的观看之道,和传统宏大的整体观感完全不同,充满仪式感的观展体验。(图14、图15)

艺术博物馆在传播场域的建筑形制上愈发体现出中立性,针对艺术作品多元化的展示诉求进行设计和陈列,以期以最佳的艺术传播效果来充分满足公众的体验需求。

其次,艺术博物馆传播场域的变化体现在虚拟场域的延展和信息传播能力的提升上。

当今是网络时代,大部分的咨询、信息都通过网络传播到受传者那里。在这样的背景下,艺术博物馆作为艺术基础设施的重要组成部分,不仅提供了实体的艺术殿堂,还藉由新媒体传播的网络化,实现了场域的延展和传统展览信息传播能力的大幅提升,无论是正在参观实体艺术博物馆的观众,还是未到现场想了解博物馆的用户均可以通过各种终端设备(电脑、手机等)、网络渠道(互联网、移动通讯等)等浏览海量信息,实时获取用户位置、周边信息、图文资讯、资助导游、语言自动讲解、好友互动、藏品信息资源服务等。(图16、图17)

在网络的互动体验中,从信息传播角度看,受传者到博物馆展厅欣赏实物照片和通过新媒体方式观察体验的藏品信息是一致的,借助新媒体方式,受传者甚至可以获得大量在博物馆实物展厅无法观察到的细节信息,与原作的“亲密接触”,带来欣喜的艺术体验。越来越广泛的受传者以这种方式了解艺术信息,提升对艺术世界的敏感度,获得艺术体验,这是藉由新媒体技术的飞速发展和普遍运用对艺术博物馆传播的仪式表征在时空范围内的延展。

2.传播者的公信力的建构与维护

作为艺术生态链条上扮演“把关人”的传播者,艺术博物馆的专业人员身负使命,需要通过征集、研究来挖掘艺术品的丰富信息,并藉由艺术博物馆媒介把艺术信息传播给受传者,营造艺术氛围,培养受传者的审美旨趣。正是他们的这份使命和受传者的信任缔造了艺术博物馆的权威,权威具有仪式意味,是“影响或控制思想、观点或行为的力量”。

当今的艺术博物馆传播者需要用更多的专业知识来建构和保持这份权威,一方面,艺术博物馆作为“世俗教堂”,需要继续保持受传者对这一传统机构的信任,另一方面,也应该认识到,在当下,随着博物馆的发展,尤其是新媒体背景下博物馆的发展,有些评论者担忧,家长式的无形的娱乐专制和过度商业化会威胁博物馆在艺术权威方面的公信力,影响博物馆言论的权威性。艺术博物馆的未来发展需要传播者以更专业的知识和组织团队为受传者提供高品质的展览活动及服务。

3.展品收藏和展览中面临的新问题

在当代艺术的发展中,一些特定形式或超出某种形式定制的艺术品对博物馆在收藏和展览的仪式权威提出了新挑战。观念艺术、短暂存在的艺术(比如一个冰雕,一次表演,以此行为艺术,一件大地艺术等),却一再违背传统艺术博物馆的收藏展览模式,可谓“变动的艺术”的现实情况和追求“永恒的文明”博物馆理念的并存。因此,在当代艺术传播语境中,博物馆传播方式亟需多样化和深入化,比如对常设展览和临时展览的合理安排与布置,以及除艺术展览外,对官方出版物、自媒体与大众媒体的广泛利用等,以满足艺术作品的多元化和受传者艺术体验的需求。

4.受传者艺术解码的基本条件与能力提升

仪式作为一种社会形式,属于确定范围内的人群共同体的价值认可。[1]9就艺术博物馆场域而言,作为受传者的视觉经验由于“与生俱来的理念的敏感”和“文化习得”的差异而存在很大差别,层次呈多样化。社会学家皮埃尔•布尔迪厄(Pierre Bourdieu)注意到,个人的家庭背景、教育状况、职业地位、居住区域等社会背景都应会影响参观博物馆。[12]50虽然艺术博物馆向所有人无差别的传播艺术信息,但受传者能够顺利进入艺术接受,保持主体地位,并获得艺术知识,实际上还是有选择性的。因此,对于普通的艺术受传者,虽然无需接受全面而专业的特殊训练,但想要顺利进入艺术接受过程,需要具备一些基本条件,比如应当具有一定的教育程度和知识水平,有同传播者相适应的经验系统以及具备一定的艺术修养和审美能力等。

从博物馆角度来看,要增进对其观众的了解,提供更多切合观众需求的展览活动及服务,为观众提供更多与博物馆交流的机会,无论线上线下,都要吸引观众,加深对博物馆各项工作的了解。

艺术博物馆是一座世俗教堂,更是一座不限定于特定仪式派别的教堂,展示着真理的多重性,因此,博物馆受传者范围广大,他们既是信息传播的接受者,也是博物馆服务的对象,从某些程度来讲,还是博物馆工作的参与者和创造者,是益友更是良师,要努力提升受传者的艺术解码能力,以实现艺术博物馆的核心功能,为每一个受众提供最大限度的艺术体验。

结 语

仪式表征意义是艺术博物馆传播活动的一个重要特点。如果将博物馆场域视为仪式表征产生的土壤,传播者就是仪式意义的播种者,通过权力运作和意向性的建构活动,将“种子”——符号化的艺术信息在仪式场域中进行传播,而艺术传播的最终实现,即仪式过程的最终完成,则取决于最直接的接触者和体验者——观众。

本文基于艺术传播研究本位,运用文化人类学的理论观念,从仪式表征的角度对艺术博物馆语境下的传播活动作一分析,从传播场域、传播者、传播内容及受传者方面进行详细分析,思考博物馆语境下艺术传播与仪式表征的特征。

在今天的社会环境下,尤其是在新媒体语境下,艺术博物馆正持续呈现出前所未有的繁荣,在这股博物馆建设和发展的潮流中,建筑形制的变化和博物馆在虚拟时空的延展、博物馆人建构和保持公信力的努力、“变动的艺术”与“永恒的文明”并存的迷思以及如何提高更广泛受传者的艺术解码能力等等,是艺术博物馆传播的仪式表征在当今所呈现出来的现实情况和具体面貌。

可以想见,艺术博物馆作为未来艺术传播和仪式表征的重要机构的地位会越来越重要,有关它的话语也会变得更加复杂。因此,对艺术博物馆相关问题的思考与讨论具有重要性和现实意义。

[1]彭兆荣.人类学仪式的理论与实践[M].北京:民族出版社,2007.

[2]James W. Carey. A cultural approach to communication. McQuail. D.(ed) McQuail’s Reader in Mass Communication Theory [M]. London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage, 2002:39

[3]薛军伟.艺术与博物馆—英美艺术与博物馆学研究[D].杭州:中国美术学院,博士学位论文,2010:59.

[4]唐克扬.美术馆十讲[M].北京:商务印书馆,2016.

[5]Carol Duncan. Civilizing Rituals: inside public art museums[M]. London: Routledge, 1995.

[6]潘宝.空间秩序与身体控制:博物馆人类学视域中的观众[J].中国博物馆.2014,(4):39.

[7]Germain Bazin. The Museum Age[M]. New York: Universe Books, 1967:7

[8]范东生,张雅宾.传播学原理[M].北京:北京出版社,1990:36

[9]邵培仁.艺术传播学[M].南京:南京大学出版社,1992.

[10]石义彬,熊慧.媒介仪式,空间与文化认同:符号权力的批判性观照与诠释[J].湖北社会科学,2008,(2):172.

[11][苏]鲍列夫.美学[M].北京:中国文联出版公司,1986:270

[12][美]大卫·卡里尔,丁宁译.博物馆怀疑论:公共美术馆中的艺术展览史[M].南京:江苏美术出版社,2009.

[13] 潘诺夫斯基.作为人文科学的艺术史//曹意强等著.艺术史的视野[M].杭州:中国美术学院出版社,2007:9

[14]Svetlana Alpers. The Museum as a Way of Seeing. in Ivan Karp, Steven D. Lavine (eds.):Exhibiting Cultures: the Poetics and Politics of Museum Display[M]. Washington & London: Smithsonian Institution Press.1991:25

[15]丁宁.艺术博物馆:文化表征的特殊空间[J].浙江社会科学,2000,(1):144.

[16]宋向光.物与识——当代中国博物馆理论与实践辨析[M].北京:科学出版社,2009:53.

[17]时髦和优雅:两家博物馆之道[N].纽约时报,2000-02-20:50.

(责任编辑:梁 田)

J022

A

1008-9675(2017)04-0109-08

2017-05-03

姚 远(1990-),女,安徽芜湖人,东南大学艺术学院博士研究生,研究方向:艺术传播,古代造物。