基于可持续生活方式的老街品牌复归策略

——以湘潭窑湾老街复归再设计为例①

邱志涛(湖南工业大学 包装设计艺术学院,湖南 株洲 412007)

基于可持续生活方式的老街品牌复归策略

——以湘潭窑湾老街复归再设计为例①

邱志涛(湖南工业大学 包装设计艺术学院,湖南 株洲 412007)

城市的快速发展,传统街区正在不断消失,继而影响到传统生活方式的可持续发展。在生活方式这个切入点上,老街作为区域文化和传统生活方式在历史发展过程中的集点,有其一定的研究价值。本文以“湘潭窑湾老街复归计划”为例,阐述以传统特产“品牌复归”的思路为老街生活方式的回归及地域文化的传承,提供现实而有依据的设计策略。

可持续生活方式;湘潭;老街品牌;包装设计

当今中国正处于高速发展的时期,经济增长,“世界工厂”所带来的殊荣及危害同时呈现,资源环境每况愈下,人的素质也在下降。对政府和社会来说,如何在社会结构变革、物质生活快速提升、环境保护与资源合理利用之间求得一种科学的平衡,用“可持续生活方式”(Sustainable Lifestyle)的理念去面对各层面的发展是明智之举。另一方面,国人的生活方式又发生了变化,高速化的都市氛围致使人们的生活节奏越来越快,生活压力日渐增大,生活方式也呈现“内容丰富而形式单一”的特征。现代人生活方式的通病表现为一味地追求以高效率来达到生活目标,过分的在乎外在方式,却忽略了生活本身的原味,导致现代生活方式变得盲目而机械,很大程度上脱离了自然,也疏离了传统文化精神。比如:端午节在当今很多国人的习惯里只是吃个粽子而已,有人称之为“粽子节”,实际上端午节习俗非常丰富有趣,其中包括:女儿回娘家,挂钟馗像,迎鬼船、躲午,帖午叶符,悬挂菖蒲、艾草,游百病,佩香囊,备牲醴,赛龙舟,放风筝,比武,击球,荡秋千,给小孩洗苦草麦药澡,涂雄黄,饮用雄黄酒、菖蒲酒,吃五毒饼、咸蛋、粽子和时令鲜果等。[1]这些既是节日的欢愉,更是易于身心健康的传统科学生活。而当今世界范围“生活方式越趋同一”的境况,将愈加珍视从内部衍生出来的传统价值观。在国家可持续发展的视野下,探索人类新的生存模式和生活方式已成为国际设计研究领域普遍的共识。

这块领域的研究非常热门,欧盟第六框架项目“导向可持续解决方案的用户需求”是这个领域重要的项目之一,该项目在欧洲范围内收集了一批基层可持续生活方式的案例,这些案例被定义为“创造性社群”。联合国环境署和瑞典环境部联合资助的“可持续生活方式特别任务”,作为“马拉喀什进程”的一部分,成为国际重大的联合行动,来研究不同文化和社会背景下的基层社会创新现象和可持续生活方式。

在国内,可持续设计研究尚处在发展阶段,2010年10月,清华大学成立“可持续设计研究所”,成为国内该领域的第一专设研究机构。同年香港理工大学成立了中国生活方式设计联盟(在笔者的带领下,本项目人员都已加入此联盟),期间,联合国内10多所设计院校,开展关于生活方式的设计研究,其研究更侧重于一般的消费方式,而没有特别关注区域文化和传统文化的特质。若要研究传统和当代的对象及产品来帮助定义中国人的生活方式,就要探索其方法和工具的使用,在使用生活方式对象或产品中发展作为灵感的当代产品,去适合于中国的语境。在此国内外相关的研究体系都未能很好地促进社会对可持续生活方式的理解,在传统生活方式的现代化转化中并没有实质性的效果。

在当代可持续的生活方式策略中,有很多方面是值得赞赏的,比如对老建筑和历史遗迹保护的“以旧修旧”措施;还有进一步界定各类非物质文化遗产保护中发展成的“文创产品”,在新农村建设和改造历史古村落中的 “民宿”等,均已成为中国新型的可持续生活的代表。但是,还有许多城市老街因为盲目的地产开发、“鬼楼”的全面拆建,导致古建筑和古街区的消失,更可怕的是悠闲快乐地生活在街区中老百姓的生活方式也发生了骤变。

老街作为城市历史文化的积淀区域,留存着许多依旧能感化当代人生活情感的传统文化精神,这正是我国生活方式在由传统向现代转型的过程中需要继承的积极因素。设计作为优化生活方式,引导人类价值观的有效手段,在对老街的保护策略中,设计师应当利用设计的智慧,让现代生活方式在保留本地域文化特色的同时,实现多元化的可持续发展。

本文以“湘潭窑湾老街复归设计”实战研究为例,阐述以传统特产“品牌复归”的系统思路为老街生活方式的回归及地域文化的传承,提供现实而有依据的设计策略。

一、可持续生活方式的解读

人们对可持续的理解可能仅停留在“对生态环境的关注”方面,忽视了其传统人文情怀的延续。有很多“绿色”思想均需站在人文哲学高度重新界定,如:纸与塑料谁更环保的问题,人文科学与自然科学有着不同的结论。很多时候,当自然科学发明的成果,只有很少部分能够可持续运用,而人文科学则是绝对地选用和组合有价值的成果达到真正意义上的可持续,设计学则是人文科学中的排头兵,用最有智慧的方式低成本地去还原人们的生活,既能保留可持续的生活方式之延续,又能提升生活品质,达到社会和谐。

生活方式也属于文化现象,在一定的客观条件下,生活方式的活动形式和行为特点都会具有相对的稳定性和历史的传承性。例如,一个民族在历经了数千年的发展后,仍然会保留其固有的生活方式特点,这正是成为该民族文化共同体的重要标志之一。同样,老街居民生活方式的稳定性往往导致它在发展历程中会对新的、异体的生活模式产生排斥倾向,继而保留传统的生活方式。这里的“传统”并不是指那些墨守成规的生活态度和封建迂腐的野蛮习俗,更多的是强调一种对地域文化的传承。从不同的角度来看,它表现为一段和睦真诚的邻里关系,一种血浓于水的传统家庭观念,一份底蕴深厚的民间信仰,一个丰富生动的名人逸事,一条保存完善的街巷格局,一曲有益身心健康的生活节奏。

老街既是历史留传下来的产物,不仅是有一定规模的古建筑群实体,还蕴含着丰富的历史文脉。同时,它作为现代可持续生活的载体,具备了整体性、历史性、发展性这三个特征。老街居民也会因受其地域文化和地理环境的影响,表现出一种特有的生活方式。这种生活方式相对于当代城市进程中的快餐式生活方式而言,它是传统的,是一种基于地域文化的已被规范化、习俗化的生活方式。

二、复归老街生活方式的设计机遇

在当下众多老街改造的案例中,我们发现一些改造工程都不惜花费大量的人力、物力及财力投入到建筑的修复,以及基础设施的更新上,费用甚至比拆了重建的改造成本还要高昂。然而,最后的改造效果却往往不尽如意,翻修后的老街遗迹少了以往的古朴,取而代之的是与老街气质格格不入的现代建筑,商业的过度开发导致了老街居民生活方式的变迁。人们被一些世俗化、形式化的东西所蒙蔽,而老街里那些最珍贵、最内在、最有价值的文化与精神遗迹却荡然无存。这样的现状让我们反思:难道所谓的改造工程就仅仅是对历史遗迹的修缮?仅仅是对物质形态空间的保护与更新吗?事实上,老街的保护与开发不仅仅是对街区中历史遗迹和人文景观等物质形态的保护,更要强调通过对非物质形态的开发实现地域文化的传承及传统生活方式的可持续发展,使其同时具备历史文化价值和使用价值。对于老街的保护策略应该提升到以人为本的层面,是一种基于当地居民生活方式的可持续设计。只有继承了祖祖辈辈流传下来的历史文化精髓,才得以体现出老街的内在价值与魅力所在。

面对当今老街改造案例中存在的诸多问题,结合自身专业和智慧,笔者从特产品牌开发的视角寻找到与老街复归计划相契合的设计机遇,即:特产品牌的复归。特产作为地理环境和自然资源的结合产物,并不仅仅被看作是地方的特色产品,而是被赋予了特有的地域文化,特别的生活方式及特殊的传统工艺等内在含义。因此,特产品牌的复归与老街的复归计划有着必然的联系。首先,它通过对特产品牌形象与包装的更新,不断挖掘老街的传统元素,并将其运用到设计策略中,无形中实现了对老街文化的发扬与传承。其次,特产品牌传统店铺的回归能相对完整地保留老街古朴的民风遗迹。在不干扰生活情境的前提下,让老百姓自己成为店主,回归最理想、最自然的“安居乐业”的生活方式。最后,特产品牌传统售卖方式的提升,一方面是基于人们行为需求的设计,通过对物的改良来创造更简单、更便捷的生活方式;另一方面,将老街特有的传统民俗结合文化创意的表现手法开发到品牌营销战略中,在提升民俗文化价值的同时,有效促进当地商业经济的发展。综上所述,特产品牌的设计亦是一种对老街生活方式的设计,特产品牌的复归也始终符合老街复归计划所倡导的思想。通过设计的策略与智慧架构起特产品牌与生活方式的桥梁,使其自然凝聚成一股文化创新的力量,悄然而至地回归老街最原始的生活本质。

三、湘潭窑湾老街复归计划

1.湘潭窑湾老街及其体验

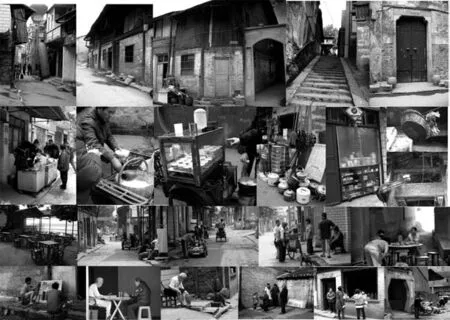

窑湾老街是湘潭旧城区最古老的传统商业街区,也是湘潭市最具深厚历史底蕴和文化内涵的地方,至今已有1600多年的历史。它位于湘潭市西郊,东起石嘴垴,西至求子桥,与杨梅洲隔水相望,沿河滨水而建,其东南侧就是湘江,发达的水运成就了窑湾在湘潭历史上“金湘潭”、“小南京”的盛名。及至近代,水运萎缩,窑湾逝去昔日的繁华,复归于简朴宁静,而这条老街却见证了这座城市千余年来的变迁。(图1)

图1 窑湾老街街巷及原居民的生活情态一览,2011年作者带领三意艺术工作室团队调研中拍摄

带领研究生团队通过对窑湾老街的实地调研和体验,最大的感触便是在这条古老并富有时代印记的老街里,保留了太多现代生活中失传已久、恬静祥和、本真原味的的生活情境。传统特别的婚葬习俗、原汁原味的小吃特产售卖、每年度“洪水节”的快乐等,均为老街居民的快乐生活和文化传承带来福祉。但是,生活设施的简陋和民风遗迹的流失在一定程度上制约了窑湾老街居民生活方式的可持续发展,加之部分历史古迹遭受自然和人为的破坏,无疑给这条积淀着深厚历史文化底蕴的老街抹上了不和谐的基调。因此,在老街复归计划中,当务之急首先应该采用“修旧如旧”的手段来保护好这些祖先留下的遗产。另外,不仅仅对文物古迹的修缮,更重要的是在提高居民生活质量的基础上,在不破坏老街生活情境的前提下,实现对地域非物质文化遗产的传承。

2.老街复归的品牌策略

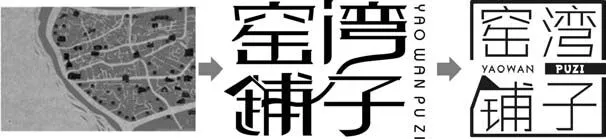

秉承以上观念,“窑湾铺子”等特产品牌设计项目也在此基础上开始了对品牌定位的思考:针对窑湾老街过去形成的传统商市风貌和市井文化,来树立明确的品牌目标。我们将湘潭本地特产以统一整合的形式,在老街商业区开设若干家特产品牌专卖店。从品牌视觉设计到品牌营销,均结合老街地域文化的生活背景来展开。让众品牌作为一种媒介,去实现对整个窑湾老街的品牌推广与价值提升。一方面在有效传承地域文化的同时促进老街居民生活方式的可持续发展,另一方面,旅游市场的开拓也使得外来消费者能形成更完善的特产品牌认知,即:窑湾铺子向当代人传递的一种生活方式和价值观念。

图2 窑湾铺子主标志设计(三意艺术工作室团队设计)

在特产品牌命名策略中,我们采用了最典型的“地名+产品名”的命名方式,这样有利于区别于其它地理区域内的企业所生产的同类型产品。例如,湘潭特产槟榔的品牌非常之多,比较出名的有胖哥、友文、皇爷、宾之郎、小龙王、口味王等六大品牌。不同于这些在各大超市或零售店售卖的商品,窑湾铺子特产品牌是将湘潭最具代表性的几种特色产品进行品牌整合,如槟榔、酱油、灯芯糕、湘莲、甜酒等,在老街中开设若干家以窑湾生活文化及传统作坊为特色的湘潭特产品牌专卖店,打造出一个专属于窑湾味道的特产品牌。首先,“窑湾”这一地名被采用在品牌名称中,更具代表性及象征性;其次,为了使品名更符合老街传统而闲暇的生活情境,最后我们将品名锁定到“窑湾铺子”。这样一个念起来朗朗上口的名字不仅便于消费者的记忆,同时,“铺子”一词又给人亲切而怀旧的感觉,这与窑湾老街的生活气息相匹配,潜移默化中向消费者传递出老街传统、质朴的生活观念。在主品牌旗下另开设了一个专卖火焙鱼的子品牌——“窑湾渔味”。“渔味”的谐音同于“余味”,寓意着品牌不仅为消费者带来的是口齿留香的佳肴美味,更是让人们从产品中体验到浓浓的老街人情味。

标志设计及其应用

在设计窑湾铺子品牌标志时,特产本身并没有被展现出来,因为特产虽然重要,但在消费市场,人们很难辨别出窑湾铺子的特与其他牌的特产质素相差多少,他们更注重的是整体形象。主标志采用文字变形的方式来诠释窑湾老街的整体形象及韵味。正方形版式的字体组合从直观上给人一种稳重、大气和诚信的感觉,如同窑湾老街中被抽象化的历史文化内涵,浓厚而鲜明。整体字形偏扁,平直刚劲,第一方案设计灵感源于窑湾起伏的屋脊和木制的房屋结构,和老街里四通八达的街巷空间及蜿蜒的邻里小巷。变形的笔画中融合窑湾老街沿江而建的地理特色,在“湾”字与“铺”字之间采用一条形似江水的柔美曲线相连,一笔一划间都传递着窑湾老街中人来人往的历史变迁痕迹。考虑传播和未来的推广,第二方案采取了瘦身和赋予印章的处理,让标志更为精炼和时尚(图2)。

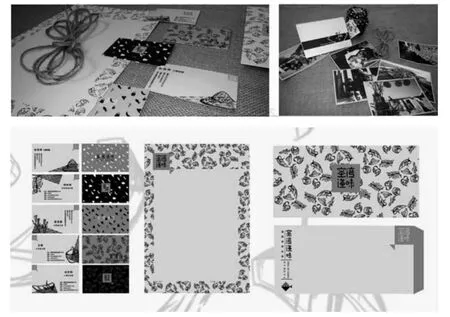

另一品牌窑湾渔味的logo造型酷似一条鱼,采用菱形的外形轮廓是对窑湾老街屋顶元素的提取,并将老街城墙上砖块的元素运用到“鱼身”,使得整个标志凸显出层次感,简洁醒目。标准字的笔画平直而方正,较主品牌的字体而言显得更为纤细,整体风格与其保持统一。“渔”字变形的笔画不失传统韵味,传递出品牌的质朴感。该品牌中辅助图形的元素取自鱼、草帽、鱼篓、船、树枝、火六个元素,这些捕鱼工具和熏制材料更真实地还原了窑湾老街居民的生活情境。通过具象的线描手法绘制出写实插画,笔画间颇有古朴的味道。其次,将上述元素简洁化,明朗清新的抽象图案可作为底纹,为整个品牌的视觉形象增添时尚感(图3)。

图3 窑湾渔味标志组合设计及辅助图形(三意艺术工作室团队设计)

图4 窑湾渔味办公用品(三意艺术工作室团队设计)

在该品牌的办公用品中,名片的正面根据各部门划分采用不同的实物插画,反面则使用抽象图案作为底纹。信纸的边缘同样采用底纹,让平面的纸张更具有层次感。将窑湾老街最具特色的生活情境照片作为明信片的主题元素,整套风格充满怀旧气息(图4)。

招牌和吊旗作为店内展示的主打元素,菱形的运用让其效果更具传统风范,犹如见到古代的札幌一般。产品包装盒采用封套和贴标的处理手法,玻璃瓶和包装袋加入麻绳和吊牌的元素,让包装凸显其手工的古朴质感(图5)。

产品包装设计

包装作为品牌的载体,服务于品牌统一的、整体的传达。在窑湾铺子的包装设计中,结合前期基于窑湾老街体验及调研的品牌定位,努力挖掘地域文化内涵及生活情境。从中提炼出最具窑湾特色的设计元素,将其运用到包装纹案、包装造型、包装材料中,以最本土、最人文、最生态的方式来实现特产包装的品牌化。

图5 窑湾渔味店内展示pop和包装(三意艺术工作室团队设计)

图6 窑湾铺子标贴设计(三意艺术工作室团队设计)

(1)巧用地域性的文化元素

通过对窑湾老街的实地调研,我们从民风遗迹和历史建筑中发现了一些极具民间美术特征的传统纹饰,它们源于老屋中雕花的窗棂和门饰,又或是古建筑中精美的琉璃照壁。这些地域性的民间传统纹饰是融合在民俗生活中的艺术形式。将其作为底纹或是角饰运用到包装设计的视觉元素中,不仅具有强烈的装饰感,还能营造富有民间特色的地域风味(图6)。

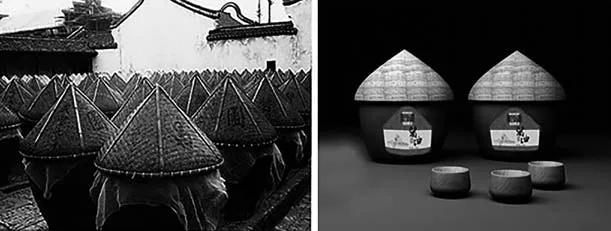

(2)地域性造型的移植

依据被包装产品的属性、特征及环境因素选择适宜的材料,采用特定的制作工艺,设计出内外结构合理的容器或制品,一般分为软质和硬质包装容器两种。在“窑湾铺子”的特产包装造型中,我们主要针对酱油、湘莲容器包装和槟榔纸质包装展开了对自然物形的移植与创新,以仿生设计原理来促进特产包装造型的品牌个性化。封存酱油包装容器的设计灵感来源于古代的酱缸造型,区别于市面上售卖的玻璃瓶包装,采用轻便耐摔的塑料材质实现了外观造型的多变性。酱缸晒酱作为古时酱油生产的传统工艺,代表着人们通过辛勤劳作酿造出优质酱油的民间风貌。酱油包装容器采用圆润浑厚的外形轮廓来效仿酱缸的外观造型,棕褐色调更近似于土陶烧制的酱缸材质,编织肌理的瓶盖设计和酱缸造型的厚重感,轻盈的材质为此增添了几分趣味性(图7)。

图7 酱缸的仿生设计(三意艺术工作室团队设计)

图8 槟榔包装的仿生设计(三意艺术工作室团队设计)

图9 现场销售槟榔包装(三意艺术工作室团队设计)

“窑湾铺子”特产品牌市场定位是建立在以观光游客为目标消费群体的基础上,因此,特产作为窑湾老街的旅游开发商品,应注重与当地旅游市场的对接。在包装造型上遵循小巧轻便的设计原则,这样便于游客在旅途中的物品携带与保管。同时,个性化、多样化、系列化的包装造型更能满足不同层次游客的消费需求,从而有效促进特产包装的品牌化发展。

在槟榔的包装设计中,我们分为商品销售包装和现场销售包装两种。商品销售包装外观是以槟榔为灵感的造型设计,加以别出心裁的开合方式,不但造型个性鲜明,又不失去实用功能,另外,用印刷图形的手段还原真实的竹篓售卖,真实感强在效果上达到了真实竹筐售槟榔的图形化意义(图8)。现场销售包装主要针对现场槟榔摊位售卖散装槟榔的营销模式,体现快捷、方便的造型特点(图9)。在湘莲的包装设计中,通过对莲子外观的模仿与创新,设计出造型酷似莲子的包装容器,其质地与颜色都非常接近莲子本身的肌理(图10)。

图10 湘莲包装的仿生设计(三意艺术工作室团队设计)

图11 单双四瓶装酱油包装(三意艺术工作室团队设计)

(3)挖掘地域性的材料和图形表达

特产作为某一区域历史条件和自然资源的有机产物,具有很强的地域性。在对特产包装品牌化的探析中,我们认识到自然材料的选用更有利于彰显特产品牌中地域性的文化内涵。以上也叙述到仿真图形应用的手法,以最原始、最廉价、最本土的地域性材料去还原特产商品的本色,从而丰富特产包装的原生态,使之区别于那些市面上过度商品化的特产包装,有效控制包装成本。

在特产包装设计中,除了善于利用自然材料来强化品牌的地域信息,通过对自然材料肌理的模仿也可以为平淡的外观造型带来一定的视觉冲击力。如:单瓶酱油设定为小量精装,其包装盒除了采用屋顶盒结构外,盒面用酱缸和古代打酱油图形来营造品牌酱油的特色,整体结构轻巧简单,方便拿放,侧面镂空能直观看到酱油瓶体,而通过图形表达最能体现其风味特色,节约包装成本。双瓶装则采用封套设计,简化手提结构,通过加大纸盒面积在单瓶的基础上扩大酱缸图形的表达。四瓶同时放置既方便提拿,更能凸显酱缸图形的包围(图11)。

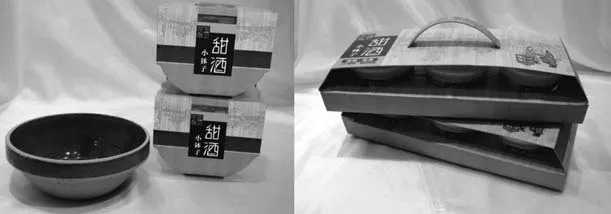

小钵子甜酒包装盒同样以真实小钵子图片为底部装饰,还原体现“小钵子”的碗装概念,而内包装容器则类同超市销售的塑料碗甜酒,节约成本,易于销售,单碗装采用小碗加封套形式,既有手提功能,又有独立展示效果。组合装以三碗组合分享为概念,盒型采用手提盒改良,一纸成型结构加封套与手提功能,整体造型类似卖甜酒的小柜子,提升了售卖场景感(图12)。

图12 单碗装组合装小钵子甜酒包装(三意艺术工作室团队设计)

图13 香莲特产的店铺外观(三意艺术工作室团队设计)

传统店铺设计构想

窑湾老街沿街两旁的建筑许多都是由明清时期的传统商铺改造而来,至今仍保留着前店后宅的建筑形式。在过去,为了满足人们的生活需求,传统商业进驻到大片的居民用地中,久而久之形成了商居并行的街巷格局,这些看似古朴简洁的传统店铺为窑湾老街的传统商业带来了活力。然而,由于缺乏系统的规划与设计,目前不少店铺格局显得繁杂、凌乱,使用空间也未得到充分利用。在老街复归计划中,过度商业化的开发会在一定程度上令老街失去原有的特色风貌,所以,回归传统商铺“前店后宅”的模式更有利于复兴窑湾老街的商业活力。因为它强调了居住功能的作用,是一种基于对老街居民生活方式的可持续设计,我们策划的香莲特产店的复原新设计,就是在这种情境下的建筑空间再设计,在保存修复古建筑的同时,对特产品牌售卖空间环境及参观进行新规划(图13)。店内我们以还原产品和仿生的原则,对橱窗、展台展架进行了品牌化的设计,以莲子、莲蓬等造型元素作为展柜和展椅,堪为巧妙和特别(图14)。除了前店后宅的建筑形式,在特产店铺的门前,我们还设计了以传统售卖方式为特色的摊铺。从空间特点上来讲,摊铺作为连接店铺与街道的过渡空间,无形中柔化了由店铺空间向街道空间的转变过程。它既是交通空间、街道空间的一部分,在老街界定成旅游和步行街功能后,又是合情合理的“商业空间”,不仅扩大了店铺的有效面积,更延伸了店铺内的售货空间。[2]摊铺的设计让人们从对物的交流中产生情感的共鸣,更让消费者从传统售卖方式中领略到老街富有人情味的商业模式及自然真实的生活气息。

传统摊档再设计

图14 店内展示概念草图(三意艺术工作室团队设计)

图15 甜酒摊担再设计(三意艺术工作室团队设计)

在窑湾老街复归计划中,传统售卖方式的提升是基于对老百姓生活方式的优化设计。传统售卖方式主要分为流动式摊铺售卖方式和固定店铺售卖方式。摊铺的流动式售卖方式是窑湾老街一道别有风味的生活景象,最具代表性的就是小钵子甜酒。目前针对窑湾老街推车式的甜酒摊铺,我们通过改进型的活动摊担设计来更新老街的流动售卖,设计中在保留一定审美趣味的传统摊担造型风格的同时,对扁担和售货功能进行了改良,特别在四个支撑腿上增加了滑轮,使其更为方便和符合潮流(图15)。另外,为了配合其它大型流动售卖的需要,我们更为深入地展开了摊担再设计,对于其结构采用拼接的形式,货担分为两边,每边采用四根打有圆孔的小柱子进行衔接,另外配置一些都已经打好孔的木板,竹制棍材下部也配有小轮,当挑担者挑累了之后可以将货担放于地上,利用下面的小轮滚动进行移动,减轻体能。货担四周均设有活动插板,可以防货物掉落和防尘,该设计使用了可拆卸方式,灵活调整其空间面积和使用情景,并随时可拆卸收纳(图16)。

四、总结

本文以老街生活方式为出发点,把生活方式作为老街特产品牌设计的背景,分析了特产品牌的复归为老街生活方式的可持续发展带来的意义与价值。通过对老街生活方式的体验和调研,整理、归纳出符合老街生活情境的特产品牌再设计,为特产品牌的设计实践提供了重要依据。同时提出,特产品牌设计作为一种复归策略,在传承老街地域文化和民俗风情的同时,实现了对生活方式的可持续性。从基于老街生活方式的特产品牌设计研究中得出以下结论:

图16 大型流动货担再设计(作者三意艺术工作室团队设计)

第一,传统生活方式的可持续发展有利于弥补当代人的生活情感和优化环境。生活快节奏,既会丧失自我反思的空间与能力,更会导致现代生活方式脱离自然变得盲目而机械。在我国生活方式由传统向现代转型的过程中,应该停歇思辨传统生活方式传承所带来的价值。再设计是用一种方式来继承传统又倡导新生活,这个契合过程即是创新。要以传统生活方式为原点,努力挖掘其中最具民族个性、传统美德的文化资源,使其成为现代化生活方式中继承的养料。

第二,特产品牌的复归促进老街文化品牌的发展。地方特产作为一种被符号化的文化记忆,融合了乡情、亲情及传统民俗文化的情感过程和精神因素。在其商品流通中不仅能促进人与人、物与人之间的情感交流,更能作为物质媒介有效承载和传播地域文化。因此,特产品牌的复归不仅仅是对传统店铺和传统售卖方式的回归,而且是强调通过对生活方式及文化创新的再设计,为大众带来一种文化的消费体验,以此提升老街的文化品牌价值。利用地方特产的品牌打造落实老街保护的总体规划,促进老街文物保护和旅游事业发展。

第三,设计是一种智慧和解决问题的方法。通过该项目的策划和再设计,提出了一种在不大投入的基础上的老街文化复兴策略:其一,以回归地域特产品牌的方式,在复兴传统品牌的同时,与老街本有的商业文化相呼应;其二,在没有改变老街生活方式和习俗的同时,保护古迹,延续古街文化和风貌;其三,作为重要的地域遗留景观,在原有风味传承之中,通过再设计,成为人们休闲娱乐和购物的景点。

在该项目中,再设计的智慧体现在对传统产品的提升来优化人们的使用,通过使用来影响人们的行为,最后让人们的这种行为来引导社会生活的可持续。由此可见,再设计亦是对生活方式的新的设计。而特产品牌的设计不仅是运用地域的文化符号进行再创造,也是关注当地老百姓的生活需求和还原老街记忆的手段。

[1]端午节简介[EB/OL]中国网,2014-03-15.http://www. china.com.cn/aboutchina/zhuanti/dwj/2008-05/29/ content_15537684.htm

[2]高茜.传统商业街区空间形态及可持续发展研究[J].中国建筑装饰装修,2011,3(1):76-79.

(责任编辑:王 璇)

J560

A

1008-9675(2017)04-180-07

2017-04-10

邱志涛(1967-),男,江苏南京人,湖南工业大学包装设计艺术学院教授,博士,硕导,研究方向:设计学的教学与研究、包装设计、视觉传达和环境艺术设计、地域文化可持续设计及品牌研究。

2011湖南省社会科学基金项目“传统生活方式的可持续设计研究”(11YBA102)。