国内典籍英译研究综述(2012—2016)

孙乃荣

(北京外国语大学 中国外语与教育研究中心,北京100089;河北工业大学 外国语学院,天津 300401)

国内典籍英译研究综述(2012—2016)

孙乃荣

(北京外国语大学 中国外语与教育研究中心,北京100089;河北工业大学 外国语学院,天津 300401)

典籍英译研究是翻译研究的主要组成部分,对于推动中西文化交流具有重要作用。文章对2012—2016年国内典籍英译研究成果进行了简要梳理,从总括性研究、译本研究、翻译策略和理论构建研究、少数民族典籍英译研究等方面进行了综述。从总体上看,五年间国内典籍英译研究呈现出研究视角多元化、研究内容丰富化和精细化等特点,同时也还存在诸如缺乏系统的典籍英译史研究、海外汉学研究有待加强和研究题材较为单一等缺憾。

典籍英译;发展现状;综述

一、引言

典籍英译作为翻译学的一个重要分支具有明显的跨学科性,其对推介中华传统文化,以及促进中国文化与世界文化的平等对话与融合都起着不可或缺的作用。近年来,典籍英译及其相关研究逐渐得到研究界的广泛重视,呈现出多样化、纵深化的趋势。鉴于此,本文将梳理国内2012—2016年发表的相关学术论文①,并结合国家社科基金项目立项情况,对这一时段典籍英译研究的主要内容和存在问题进行分类评述,以期进一步推进其向纵深发展,从而能更好地为中国文化走出去战略服务。

二、研究方法与步骤

本文所考察的国内典籍英译研究成果主要包括学术论文和国家社科基金项目两类。为了获得“2002—2011”和“2012—2016”两个时段内国内期刊发表的相关学术论文,笔者首先以中国知网期刊论文数据库为检索来源,以“典籍英译”为主题,以“核心期刊”为来源类别进行了检索,然后对检索结果进行了逐一排查。另外,由于学位论文尤其是博士论文,一般都会对学科领域的研究现状进行较为全面的综述,对学科前沿信息也会有所涉猎,所以笔者将从中国知网学位论文库检索而得的博、硕士学位论文作为透视国内典籍英译研究进展的渠道之一。而相关国内、国际会议论文的来源主要包括两个方面:一是中国知网会议论文数据库;二是纸质会议论文集,如收录“全国典籍英译学术研讨会”优秀论文的《典籍英译研究》和《典籍翻译研究》,收录“全国翻译高层研讨会”优秀论文的《翻译研究新视角》(2009)和《翻译研究新思路》(2012)等。

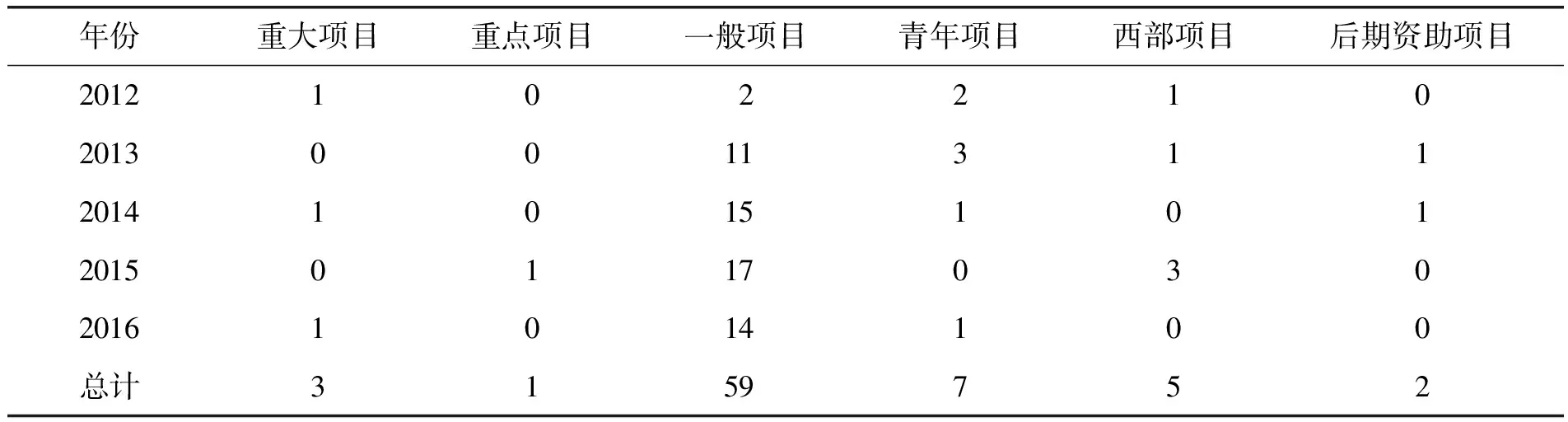

掌握国家社科基金项目相关立项数据有利于客观认识国内典籍英译研究的总体情况,把握该领域的研究热点、研究方法和研究模式,并判断未来研究走向[1]107。因此,笔者也将从国家社科基金项目数据库中筛选出来的相关立项项目纳入了本文的研究范围,筛选结果涉及重大、重点、一般、青年、西部和后期资助等六类项目。

三、研究结果与分析

(一)国内典籍英译研究发展概况

总体而言,2012—2016年国内典籍英译研究成果数量增幅明显,无论是学术论文还是国家社科基金项目数量都超过了2002—2011十年的总和(见表1),2012年典籍英译研究在国家社科基金西部项目上实现了零的突破。这说明,在国家宏观文化政策的引导以及中国文化走出去战略的推动下,国内典籍英译研究迎来了新一轮重要历史机遇,展现出强劲的发展势头。值得一提的是,2012—2016年学术论文成果的分布并不均衡,278篇学位论文中,博士学位论文仅有22篇,占全部学位论文数量的7.9%,国际会议论文仅有22篇,占全部会议论文数量的18.2%,说明国内典籍英译的研究者层次和国际影响力还有待提高。从国家社科基金项目来看,2012—2016年一般项目的数量最多,占总数的76.6%(见表2)。

表1 国内典籍英译研究成果分布情况

2002—20112012—2016期刊论文数量 67107学位论文数量 171278会议论文数量 246121国家社科基金项目数量377

表2 2012—2016年国家社科基金相关立项项目的分布情况

年份重大项目重点项目一般项目青年项目西部项目后期资助项目201210221020130011311201410151012015011703020161014100总计3159752

(二)主题分类

根据研究主题,笔者将2012—2016年国内典籍英译研究成果大致分为四类:总括性研究、译本研究、翻译策略和理论构建研究、少数民族典籍英译研究(见表3)。本文选取每种类别中有代表性的研究成果进行分析,窥一斑而知全豹,以期勾勒出国内典籍英译研究的概貌。

表3 国内典籍英译研究成果主题分类

主题分类期刊论文学位论文会议论文国家社科基金项目总括性研究 901826译本研究 622665322翻译策略和理论构建研究27103920少数民族典籍英译研究 92119

1.总括性研究

近年来,国内典籍英译研究蓬勃发展,罗选民和杨文地[2]、林戊荪[3]、李正栓[4]、王宏和刘性峰[5]、王宏印[6]、赵彦春和吕丽荣[7]等研究者对其所取得的成绩及存在的问题进行了总结。罗选民和杨文地依据费孝通先生的“文化自觉”观提出,典籍英译应秉持文化自信,采用借船出海、中西合作的方式,以达到文化传播的最佳效果[2]。王宏和刘性峰对当代语境下的国内典籍英译研究进行了梳理和解析,指出其仍存在一些薄弱环节,如典籍英译的整体性和系统性研究、语内翻译研究、科技典籍作品英译研究、英译史研究、合作翻译模式研究、有效传播途径研究等。他们建议,应使典籍英译研究内容立体化、研究范式多元化、研究方法多样化,力求构建完整的典籍英译学科体系[5]。王宏印认为:“总体而言,典籍翻译取得的成绩还是很大的,有了很多新的发展,也形成了一个领域,引领很多人参加进来从事这样一个活动,并且已经产生了很多译著。”[6]10同时,他对典籍翻译存在的问题、涉及的任务、学科性质、顺译与逆译、闭门造车与借船出海、典籍翻译与非典籍翻译的区分和对策,以及当下从事民族典籍翻译与传播研究的独特意义等问题谈了自己的看法。2012—2016年,相关国家社科基金项目中总括性研究立项数量最多(26),占总数的33.8%,如2012年王尧申报的重大项目“百年来中国文学海外传播研究”,2013年王洪涛申报的青年课题“中国古典文论在西方的英译与传播研究”等。总括性研究从典籍英译整体出发,贵在登高望远,能够及时肯定成绩、找出差距,得出对未来研究具有指导性意义的结论。

2.译本研究

译本研究一直以来都是国内典籍英译研究的重点领域之一。2012—2016年学术论文类研究成果主要集中在《庄子》《论语》《中庸》《墨子》等哲学典籍英译的研究[8-13]、《聊斋志异》《三国演义》《红楼梦》等文学典籍英译的研究[14-18],以及兵法典籍《孙子兵法》英译的研究[19]方面。如黄中习以《庄子》的代表性英译本——理雅各、汪榕培、葛瑞汉和莫顿译本为研究对象,从整体论的视角出发,分析了译者整体翻译标准在忠实性、可读性以及创造性三个方面的中心取向。研究表明,典籍英译标准的整体论研究模式解释力颇强,可以较为全面地描述、分析和解释典籍英译现象,乃至其他翻译现象[8]。孟健等从文化顺应理论的视角出发,分析了辜鸿铭《论语》英译本中人名和地名的顺应、社会文化习俗的顺应、修辞的顺应。他们提出,在翻译的过程中,译者应该根据不同语境作出动态顺应,灵活运用多种翻译策略以顺应文化差异、弥补文化缺省,才能再现原作的语言特点和风格[9]。汪世蓉选取《三国演义》的两个英译本,即美国汉学家罗慕士(Moss Roberts)于20世纪90年代翻译的ThreeKingdoms,以及英国汉学家邓罗(C.H. Brewitt Taylor)在20世纪20年代翻译的RomanceofThreeKingdoms为考察对象,以描述翻译学等理论为依托,对《三国演义》中负载丰厚文化内涵和社会功能的文化专有项的翻译情况进行了比较研究,并在此基础上构建了相关文化翻译模式[15]。在相关国家社科基金项目中,译本研究的立项数量居第二(22),占总数的28.6%,而且研究对象较为丰富,既有对哲学、文学典籍英译的研究,也有对科技、法律典籍英译的研究。例如,2016年许明武申报的一般项目“基于《天工开物》英译本的科技典籍译者风格研究”,2014年顾毅申报的一般项目“全球化语境下中国书法文本的英译研究”,2013年熊德米申报的一般项目“《大清律例》英译比较研究”等。综观上述研究成果可以发现,研究者基于多元的理论框架对中国典籍的英译本进行了深入分析与历史反思,挖掘了译本自身的理论价值和实践意义,扩大了翻译研究的范围,并为进一步规范当下的中华文化外译提供了有益的借鉴。

3.翻译策略和理论构建研究

翻译策略研究一直是典籍英译研究的重要组成部分,近年来,此类研究更趋于精细化[20-21]。如梅阳春研究了古代科技典籍英译,他认为译本必须贴合英语读者对科技文本的认知,信息齐全、逻辑连贯、陈述客观,可采用的翻译方法有直译、增译、意译、逻辑重整、去人称化和具体化等[20]。韩孟奇指出,英汉语言和文化的巨大差异导致汉语典籍翻译过程中出现信息不对等或空缺,因此译者需要通过明晰化来对语境进行补缺,具体的方法有增补、转换、释义、具体化、归化等,只有这样才能使译文更符合目的语受众的阅读习惯[21]。此外,还有一些研究者透过翻译策略表象,对其深层动因进行了深度思考,以求发现一些规律性的东西[22-24]。如郭尚兴将中国哲学典籍现存的国内外译文文本范式分为以文本为中心和相关性翻译两类,并从哲学典籍的历史功能、文本的客观意义、文本的重要性三个方面论证了其英译遵循“以文本为中心”范式的必然性[23]。束慧娟将系统功能语言学的意义进化理论,尤其是其中的东方元素运用到构建中国典籍作品英译过程模式的研究中,从而建立了一个既能凸显典籍作品英译过程特点,又能具体指导翻译实践的英译过程模式。通过儒家经典《中庸》英译的实证研究,模式的切实可行性得到了检验[24]。在相关国家社科基金项目中,翻译策略和理论构建研究的立项数量居第三(20),占总数的26.0%。例如,2013年王宏申报的一般项目“基于《大中华文库》的中国典籍英译翻译策略研究”,2014年郭尚兴申报的一般项目“中国传统哲学术语英译研究”等。总体而言,该类研究还处于起步阶段,主要的做法还是把相关学科纯理论的概念直接嫁接到中国典籍英译理论体系的建构中,因此还需要一个长期深入、渗透和融合的过程,未来还有许多值得挖掘的东西。

4.少数民族典籍英译研究

2002—2011十年间,少数民族典籍研究几乎是空白,然而2012—2016年,其研究成果数量呈现明显上升的趋势。2011年9月,广西民族大学召开了“全国首届少数民族典籍英译学术研讨会”,此后,大连民族学院、中南民族大学分别举办了第二届和第三届研讨会。研讨会主题涉及“少数民族典籍英译的现状、机遇与挑战”“少数民族典籍英译的理论与实践”“少数民族典籍英译的民族学视域”“少数民族典籍英译‘走出去’路径研究”“少数民族典籍英译的标准、策略与方法”等多个领域,为研究者提供了良好的互动交流平台,有力地推动了国内少数民族典籍英译研究的发展。2012—2016年,国内涌现出了一批具有理论和现实意义的少数民族典籍英译研究成果[25-29]。如崔颖分析了东北地区少数民族典籍翻译的现状,认为典籍译本数量少、翻译团队建设不完善、理论构建未得到充分重视等都是制约其发展的因素,并从翻译团队的组织和人才培养、翻译策略的继承和创新、中西交流和互补等三个方面提出了相应的策略[26]。韩露以土家族典籍为例,在总结对外译介现状的基础上提出建立一个由翻译管理生态系统、翻译市场生态系统、翻译教育生态系统、翻译本体生态系统组成的完善的翻译生态体系,以促进土家典籍翻译事业的稳步有序发展[29]。近年来,政府通过科研项目资助、学术著作出版资助等多种方式来扶持少数民族典籍翻译研究,2012—2016年有九项相关课题获得国家社科基金立项资助,如2012年梁真惠申报的西部项目“史诗《玛纳斯》的翻译传播与‘玛纳斯学’的发展研究”,2014年张玉立申报的一般项目“土家族主要典籍英译及研究”以及2016年李明申报的一般项目“纳西族东巴经主要典籍英译及研究”等。可以预见,在国家政策的大力支持下,在学界众多研究者的积极参与下,在出版界的努力配合下,少数民族典籍翻译研究事业的前景定然一片光明[30]207。

综上所述,与2002—2011年相比,国内近五年的典籍英译研究呈现出以下两个鲜明特点:其一,研究视角日益多元化。典籍英译研究涉及多学科领域,具有跨学科性质,当前的相关研究已经扩展到文学、文化学、社会学、哲学、中医学等领域,多角度的切入有利于扩大研究视野、提升研究层次。其二,研究内容的丰富化和精细化。当前国内典籍英译研究涉及译者主体性、译本对比、翻译策略、翻译史、理论体系建构、少数民族典籍英译、人才培养等多个主题,范围广泛,发展空间巨大。同时,相关研究逐步从宏观层次深入到微观层次,不仅关注译本的翻译策略、文化意象等问题,而且关注更加微观的隐喻、衔接手段、称谓语英译等问题。

四、存在的主要问题

通过考察2012—2016年的研究现状,笔者认为目前国内典籍英译研究主要存在以下几个方面的问题:

(一)缺乏系统的典籍英译史研究

翻译史被看作是权力转向后翻译研究最关注的内容之一[31]30。作为翻译学科的主要研究领域,译史研究完善与否直接关系到翻译研究体系的健康持续发展。大规模的中国典籍英译肇始于1807年,这一年,英国新教首位传教士马礼逊(Robert Morrison)来华传教,他是比较系统地将中国典籍翻译成英文的第一人。对典籍英译史的描述应是一部鸿篇巨制,需要分国别、分时期、分专题,有步骤、分层次地进行。从一般性的研究进入不同国家和领域的翻译史研究,才能真正厘清中国文化外传的实际文化历程和特点[32]2。“历史非常重要,它是联结过去、现在与未来的桥梁。这是一座智慧之桥,认真走过这座桥可以让你明晰社会发展的方向;可以找到指导现实生活战胜困难的智慧和力量。掌握了一个学科的发展史也是这样,可以看清这个学科发展的方向;可以从发展过程中尤其是关键时期吸取经验教训,以利于指导学科的发展。”②尽管典籍英译史研究的意义重大,但是当前其基础却相对薄弱,相关研究无论在广度上还是深度上都有待于进一步提高。相对而言,杨静[32]和赵长江[33]的研究成果具有一定借鉴价值。杨静从中西文化交流的视角,对美国20世纪的中国儒学典籍英译活动进行了全面系统的梳理,通过译本的横向比较,结合个案研究,对不同范式下的译本在传播中国文化中所起的作用进行了客观评估和定位[32]。赵长江以19世纪中国文化典籍英译文本为研究对象,系统梳理了以译者为中心的两条主线,即传教士英译中国儒道典籍和外交官英译中国文学典籍,并对期刊上刊登的中国文化典籍英译作品和汉英词典中的翻译有所论及[33]。以史为鉴,知兴替,重视典籍英译史研究,深入开展纵向古今对比,不仅可以总结以往,更重要的是可以从中汲取经验,指导未来。

(二)海外汉学视角研究亟待加强

海外汉学是指域外关于中国的研究,是世界各国关于中国人和中国文化的研究,相当多的典籍译作即出自海外汉学家之手,因此海外汉学与典籍英译研究有着天然的联系。以海外汉学为视角的典籍英译研究一方面可以充实译史研究,另一方面可以完善多译本对比分析研究。近年来,国内学界逐渐开始重视罗慕士、阿瑟·韦利(Arthur Waley)及安乐哲(Roger T. Ames)等海外汉学家的典籍英译实践,然而研究成果仍然偏少。

事实上,自明末清初以来,来华传教士群体创办了许多有影响力的英文汉学期刊,如《中国丛报》(TheChineseRepository)、《中国评论》(TheChinaRevieworNotesandQueriesontheFarEast)、《亚东杂志》(EastofAsiaMagazine)、《印支搜闻》(TheIndo-ChineseGleaner)等。这些英文汉学期刊刊载了大量英译版中国典籍作品,如《红楼梦》《聊斋志异》等典籍作品都是以《中国丛报》为阵地来完成其首次向西方的译介,它们在传播中国文化以及构建中国形象方面无疑起到了举足轻重的作用。笔者认为,以上述英文汉学期刊为切入点来进行海外汉学视角下的典籍英译研究或可成为今后研究的一个重要方向。

(三)研究题材较为单一

长期以来,国内典籍英译研究较多集中于哲学、文学典籍英译,相对而言,科技、中医、法律、军事等类型典籍作品英译研究的成果数量明显偏少,而且研究深度也有待拓展。2012—2016年,107篇期刊论文中仅有5篇是关于中医、军事典籍英译的研究;会议论文集《典籍翻译研究》(第六辑)仅收录了1篇中国古代法律英译研究的文章[34];而278篇学位论文中也仅有25篇是文学、哲学之外的其他类型典籍作品英译研究,且多集中于《黄帝内经》《茶经》等几部作品。笔者认为,破解这种不平衡现象,进一步拓宽典籍英译研究范畴既需要国家管理部门政策的引导,也需要研究者拓宽研究视野,加强多学科交叉互动,从而形成多方面的合力。

五、结语

综而言之,当前国内典籍英译研究已取得了较大的成绩,不仅研究内容日益丰富化、精细化,而且研究视角日趋多元化,对翻译实践的指导作用逐步得以显现。同时,我们也应清醒地认识到,现有研究仍存在诸多不足之处,学界以及相关部门要进一步重视典籍英译研究,以使其能更好地服务于翻译学科建设及中西文化交流。

注释:

①本文中的学术论文主要包括国内期刊发表的学术论文,博、硕士学位论文以及会议论文。

②转引自穆雷:《重视译史研究 推动译学发展——中国翻译史研究述评》,《中国翻译》,2010年第1期,第47页。

[1]张威. 我国翻译研究现状考察——基于国家社科基金项目(2000—2013)的统计与分析[J]. 外语教学与研究,2015(1):106-118.

[2]罗选民,杨文地. 文化自觉与典籍英译[J].外语与外语教学,2012(5):63-66.

[3]林戊荪. 关于典籍翻译与出版的几点建议[C]//王宏印,朱建平,李伟荣,主编. 典籍翻译研究(第六辑). 北京:外语教学与研究出版社,2013:2-3.

[4]李正栓. 全球化与中国典籍翻译对策[C]//王宏印,朱建平,李伟荣,主编. 典籍翻译研究(第六辑). 北京:外语教学与研究出版社,2013:208-215.

[5]王宏,刘性峰. 当代语境下的中国典籍英译研究[J].中国文化研究,2015(2):69-79.

[6]王宏印. 典籍翻译,任重道远——关于中国文化典籍翻译的问题与思考[C]//王宏印,李正栓,主编. 典籍翻译研究(第七辑). 北京:外语教学与研究出版社,2015:9-19.

[7]赵彦春,吕丽荣. 中国典籍英译的偏向与本质的回归[J].外国语文,2016(3):95-100.

[8]黄中习. 典籍英译标准的整体论研究——以《庄子》英译为例[D]. 苏州:苏州大学,2009.

[9]孟健,曲涛,夏洋. 文化顺应理论视阈下的典籍英译——以辜鸿铭《论语》英译为例[J].外语学刊,2012(3):104-108.

[10]黄国文. 典籍翻译:从语内翻译到语际翻译——以《论语》英译为例[J]. 中国外语,2012(6):64-71.

[11]陈梅,文军. 《中庸》英译研究在中国[J].上海翻译,2013(1):21-25.

[12]王宏. 《墨子》英译比读及复译说明[J].上海翻译,2013(2):57-61.

[13]史学冬. 比较哲学视野中的《论语》研究[J].中华文化论坛,2015(12):79-84.

[14]董晓燕. 从叙事学的角度探究《聊斋志异》的英译[D].武汉:华中师范大学,2012.

[15]汪世蓉. 《三国演义》文化专有项的描述性英译研究[D]. 武汉:武汉大学,2013.

[16]赵长江. 《红楼梦》英译之嚆矢——马礼逊《红楼梦》英译研究[J].红楼梦学刊,2016(5):223-237.

[17]许明武,王烟朦. 翟楚与翟文伯父子对《红楼梦》的译介研究[J]. 红楼梦学刊,2016(6):209-225.

[18]陈琳. 模拟书场原文建构与译文解构——《红楼梦》回末套语英译与启示[J].外国语,2015(1):90-96.

[19]纪蓉琴. 元语篇的主体间性建构与典籍英译——以《孙子兵法》英译为例[J].上海翻译,2014(2):54-58.

[20]梅阳春. 古代科技典籍英译——文本、文体与翻译方法的选择[J].上海翻译,2014(3):70-74.

[21]韩孟奇. 汉语典籍英译的语境补缺与明晰化[J].上海翻译,2016(4):73-76.

[22]潘智丹,杨俊峰. 论中国典籍翻译理论体系的建构——以明清传奇为例[J]. 中国外语,2013(1):96-102.

[23]郭尚兴. 中国传统哲学典籍英译范式初论[J].中国翻译,2014(3):30-35.

[24]束慧娟. 基于意义进化论的典籍英译模式研究[D].苏州:苏州大学,2016.

[25]张立玉. 土家族典籍英译的审美损失和翻译补偿——以《摆手歌》英译为例[J]. 中南民族大学学报:人文社会科学版,2016(1):63-66.

[26]崔颖. 东北少数民族典籍翻译现状与发展策略探究[J].贵州民族研究,2016(1):117-119.

[27]李敏杰. 模因论与少数民族典籍英译[J]. 中南民族大学学报:人文社会科学版,2016(2):143-147.

[28]张敬源,邱靖娜. 后现代语境下民族典籍翻译的通俗化改写——评首个国内《玛纳斯》英译本[J].外国语文,2016(6):136-142.

[29]韩露. 少数民族典籍对外译介的翻译生态体系构建研究——以土家族典籍为例[J].贵州民族研究,2016(7):127-130.

[30]李正栓,解倩. 民族典籍翻译与研究:前景光明[C]//王宏印,李正栓,主编. 典籍翻译研究(第七辑).北京:外语教学与研究出版社,2015:198-207.

[31]张旭. “权力转向”与自我再现——评《翻译中国》[J].中国翻译,2010(4):28-31.

[32]杨静. 美国二十世纪的中国儒学典籍英译史论[D]. 郑州:河南大学,2014.

[33]赵长江. 19世纪中国文化典籍英译研究[D]. 天津:南开大学,2014.

[34]刘迎春. 论中国古代法律英译的可译度及其补偿问题[C]//王宏印,朱建平,李伟荣,主编. 典籍翻译研究(第六辑). 北京:外语教学与研究出版社,2013:177-188.

AGeneralSummaryofDomesticEnglishTranslationofChineseClassics

SUNNairong

(NationalResearchCentreforForeignLanguageEducation,BeijingForeignStudiesUniversity,Beijing100089,China;

ForeignLanguagesSchool,HebeiUniversityofTechnology,Tianjin300401,China)

As the main part of translation studies,the study on English translation of Chinese classics plays an important role in promoting cultural exchange between China and the West. This paper makes a brief summary of the results of the above-mentioned studies from 2012 to 2016 on the basis of four aspects:overview study,translation versions study,translation strategy and theory construction study,study on the translation of ethnic minority classics. Generally speaking,the overall trend of recent five-year study is characterized by diversified angles as well as rich and elaborate content. Meanwhile,there also exist some defects such as the lack of systematic study on classic translation history,the need for further study on sinology and unitary research subjects,etc.

English translation of Chinese classics;present situation on development;summary

H315.9

A

2095-2074(2017)04-0096-07

2017-04-18

河北省社会科学基金项目(HB16YY016)

孙乃荣(1978-),女,天津人,北京外国语大学中国外语与教育研究中心博士研究生,河北工业大学外国语学院讲师。