民族医学何去何从?*

——以连南瑶医药为例

方静文

民族医学何去何从?*

——以连南瑶医药为例

方静文

本文以医学人类学之“医学体系”概念考察连南瑶医药,将其置于连南瑶族地区的多元医学体系和社会文化中作全景考量。借助于文献的梳理和田野中所获得的瑶医个案呈现连南瑶医药的历史变迁,考察瑶医药与其他医学体系以及当地社会文化之间的互动,并思考其定位及未来命运,指出优势专科和疑难杂症是各方力量对当下连南瑶医药之定位的同构,而日常保健则是可能促进当地瑶医药存续与发展的另一方向。

医学体系;优势专科;疑难杂症;日常保健

引 言

疾病是普遍的,但对于疾病的认知和应对却存在显著的文化差异,由此形成了多样的民族医学,指的是“在各民族发展过程中产生的有自身文化特点的疾病信仰与治疗实践”。[1]490就此意义上而言,生物医学或者西医亦是民族医学的一种,但习惯使然,在多数语境下,“民族医学”依然用于指称生物医学以外的医学体系,如中国的中医、印度的阿育吠陀医学等等。而在中国,民族医学一般特指少数民族医学,[2]如藏医、蒙医、维医等,本文所探讨的瑶医药即为其中之一种。

瑶医药具体起源于何时,由于缺乏文献记载,已经难以考证,但从地方志等零星的记载中可以发现,瑶医药源于对药材的认知、采集和出售,如宋代周密的《齐东野语》就记载:“方春时,瑶女数十,歌啸山谷,以寻药挑菜为事。”此后,“瑶族人民利用山区药用植物资源丰富的有利条件,在采集、使用的过程中,扩大了出售的品种,并逐渐与治病相结合,形成了既诊病又卖药的瑶医瑶药”[3]。

瑶药品种丰富,瑶医在长期用药过程中,根据药物特性及其主治病症等总结出了“五虎”“九牛”“十八钻”“七十二风”等104种常用药。[4]所谓“有医无药医不灵,有药无医药无用”,所以在采药、用药、售药的过程中,瑶族也发展出了一套自成体系的医学。就疾病认知和病因解释而言,瑶医认为致病因素既包括自然环境、饮食不调、意外创伤、劳累过度等,[5]同时也不乏鬼神作祟致病的信仰。医学人类学所谓之自然论和拟人论两种病因观在瑶医学中均有所体现。瑶医的诊疗范围广泛,涵盖内科、外科、五官科、妇科、皮肤科、神经科、儿科等,[3]常用望、闻、问、触以及甲诊、掌诊、舌诊、耳诊、面诊等诊断方法,以内服、外敷、针灸等多种方法治疗。此外,瑶族医药还与风俗习惯相结合,以庞桶药浴、食药粑等日常保健的形式贯穿于瑶族民众的日常生活中。[4]

系统的医学理论、丰富的药物,加上新中国成立后国家鼓励设立瑶医药研究机构和医疗机构,瑶族医药获得了发展,影响日益广泛,“不仅为民族内部群众治疗疾病,而且跨县过省行医售药,为人们治病”[6]253,至20世纪90年代,瑶医的足迹已经遍布除了新疆、西藏以外的全国各省、市、自治区。[4]

然而,与整体趋势不同,本文的田野点连南瑶族自治县瑶医药的发展似乎呈现出另外一派气象。

连南瑶族自治县,位于广东省西北部,是广东省三个少数民族县之一,瑶族人口占总人口的半数以上。其中除少数过山瑶外,其余均属排瑶支系,分布在南岗、油岭、横坑、军寮、火烧、大掌、里八洞、马箭等8个大的村寨(排) 以及数个小的山村(冲),故有“八排二十四冲”之说。[7]

初入田野,笔者便发现当地瑶医药的发展现状不甚乐观:临床实践方面,目前没有一家瑶医院或瑶医诊所,只有为数不多的瑶医在乡村游走行医,治病的种类十分有限;教育传承方面,没有专门致力于瑶医传承的教育体系,几位瑶医多选择将医术传给儿子,但在实践中,这些新的瑶医并不活跃;产学研方面,20世纪90年代以来几次瑶医药调查的努力最终均归于沉寂,如今已没有对瑶医药进行系统研究的科研机构,原本为数不多的几家药材种植和加工企业已经非停即迁,设想中的中草药种植基地和产业园也未能建成。总体而言,少数几位瑶医的零星实践,几乎就是如今连南瑶医药的全部了。

连南瑶医药的现状使笔者开始思考瑶医药乃至其他民族医学的命运:当下,同一民族医学在不同地区以及不同民族医学的现状和发展前景各不相同,有的走上了制度化和产业化的道路,医疗理论体系也不断完善,另有一些则越来越边缘,直至出现了存续危机。命运迥异的背后原因何在?连南瑶医药以及其他民族医学又该何去何从?

梳理瑶医药的既有研究发现:这些研究多集中于医学角度,有的从整体上探讨瑶医的医理思想、疗法和秘方;[4][8]有的专注于瑶医药的传统疗法和特色疗法,如挑针疗法[9]、药浴[10];有的注意到瑶医如何应对疑难杂症如恶性肿瘤[11],也有的致力于瑶医与中医的对比[12]。专著方面,《中国瑶医学》和《中国瑶药学》对瑶医、瑶药进行了相对系统的整理和呈现。总体而言,上述研究的共同点在于多关注瑶医药本体,而缺少对其所处的社会文化的关注。

实际上,每一种民族医学都是“地方文化发展的产物,而非直接源于现代医学的概念框架”[13],为此,医学人类学家提出了“医学体系”的概念,指的是“在某一社会文化中,结构和模塑其成员获取保健和治疗之方式的信仰、知识、实践、人员、机构以及资源的组合。”[14]一个社会无论复杂程度如何,往往都有构成医学体系之核心要素的疾病认知与应对实践,亦即都有其独特的医学体系。复杂社会常常表现为多种医学体系的组合,即医学人类学家所谓的医学多元(medical pluralism),在其中,各医学体系以合作或竞争的关系共存。[15]在中国的民族地区,医学多元往往表现为西医、中医等制度化医学与民族医学的共存共生。因此,作为一种医学体系,民族医学的发展不仅有赖于同多元医学中其他医学体系之间的互动,也与其所处的社会文化息息相关。

有鉴于此,本文尝试将连南瑶医药作为一种医学体系置于连南多元医学体系及当地社会文化中作全景考量,利用卫生志等文献资料以及田野调查获取的瑶医个案勾勒连南瑶医药的历史变迁,考察瑶医药与其他医学体系以及当地社会文化之间的互动,进而思考其定位与未来命运。

一、连南瑶医药的历史变迁

通过查阅地方志、卫生志等文献资料,以及对关键人物的走访和访谈,笔者认为连南瑶医药的历史大致可分为如下三个阶段:

(一) 1949年以前

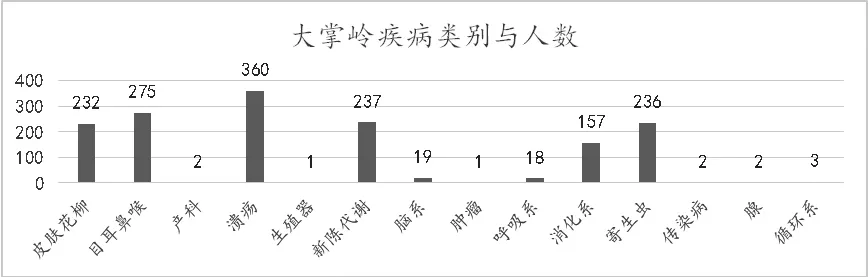

虽然早在光绪十二年(1886年),就有美基督教会在三江建福音堂并附设西医赠医所的记载,也有民国时期三江、寨岗等地开设合和堂、益和堂等中药店铺的记录。[16]但这些西医、中医机构均集中在城镇,似乎未能够辐射到位于山上的广大瑶区。直至20世纪30~40年代,当时的国民政府和社会机构才开始致力于为瑶民提供一些医疗服务,如疫病预防、治病施药、普及卫生知识等,往往以巡回医疗队、在有圩集或人口聚集的村寨设诊所、施药处等方式进行。[17]1942年至1943年间实施的一项调查从居住、饮水、营养、疾病等方面考察了粤北山排瑶民的健康状况,发现总体而言,瑶民的健康状况不逊于当地的汉人。[18]20世纪50年代的社会历史大调查发现排瑶地区的卫生状况堪忧,为疫病的出现和流行提供了温床,疟疾、麻疹、天花等疾病多发,其中天花的死亡率颇高。如新中国成立前的南岗排,仅1881年前后到1934年间就有5次天花流行,1800多人因之丧命。大掌排新中国成立前也曾多次发生流行病,而且,除了20世纪30年代的麻疹,其他几次连疾病名称都不得而知,没有诊断,遑论治疗。除了流行病,当时瑶区的常见病还包括痢疾、心脏病、肠胃疾病、黄疸病、眼病、感冒、痨病、无名肿毒等。[19]粤北边疆施教区巡回施教队的实地调查①未说明调查时间,根据该机构的成立时间,应在20世纪30年代末40年代初。“粤北边疆施教区”乃从事粤北边疆教育之机构,成立于1939年,最初称“广东省连阳安化教育区”,次年更名为“粤北边疆施教区”。提供了更多瑶区常见病和多发病的细节(见图1[20]附录)。

图1 大掌岭疾病类别与人数

就疾病的认知与应对而言,1949年以前,“疾病、伤痛靠民间医药和民间传统疗法治疗,兼之巫术请神送鬼”。[21]一方面,当时的瑶族人民已经积累了一些防护知识,“每逢一村发现痘症,全村人民便相率逃入无人烟之深坑中,裹粮藏匿,邻村虽相隔十余里,咸持戒心,禁绝往来,曾患病者充作病人之看护,病重者则畀入山坑茅屋中,任其死灭,常人不敢亲近病者之茅屋及尸体多以火焚化,此种措施,与卫生防疫学所言之隔离病人、消毒病原及封锁疫区完全吻合,故天花之发生只蔓延一村至多为邻近之二三村而已”[18]。在应对常见病方面,则有一些瑶医,将野生的动植物入药,采用药浴、药灸、药熏等多种疗法,对一些常见病如跌打、刀伤、枪伤、毒蛇咬伤等进行治疗。[19]

尽管如此,依然有一些疾病让人束手无策。以大规模的流行病而言,虽然有上述卫生防疫的初步意识和实践,“然既不能普及预防于先,后无治疗于病后,故死亡甚多。其俗又有‘送灯’之迷信,即病者结痂将愈时期,须持香烛纸灯送鬼于河中,以为驱病之意,送灯以后,自谓可不再传染他人,而可与各家照常往来,不以为怪,于是带毒者遂能延长并扩大天花之传染区域。”[18]这段论述在说明其时当地缺乏对流行病的有效应对之外,也体现出疾病认知和文化习俗对流行病传播的重要影响。

此时,瑶民所持的另一套病因观即发挥作用。“山民有病,辄认为鬼祟”,[20]16因此得病后也往往借助宗教仪式送鬼治病,有邓倬堂之瑶排八首为记:“瑶族信好巫,有病更勿药,祈禳神无灵,自谓逢不吉,立庙祀阿公,舞蹈杂饮酌,不辨谁祖祢,同把炭香灼。”[16]主持此种仪式的人,排瑶谓之“先生公”。先生公“在山民日常生活中,实具有不可须臾分离之重要性。举凡生死婚葬疾病,械斗求雨,以及节祭之日,无不以巫师为主体也。”[20]18先生公的仪式治疗主要是送鬼治病,根据病程和疾病的严重程度,大体经过初病赶鬼—病未愈再赶鬼—赶大鬼等程序,每次仪式所用的祭品会越来越多,从杀鸡到杀猪或牛献祭。[19]104-106能否送走恶鬼、治愈病人往往成为检验新入行之先生公是否灵验的标准。

当然,药物治疗和仪式治疗并非截然对立,而是有诸多交叉之处。最主要的表现是先生公也会学习一些医术并在仪式治疗过程中,辅以草药治疗。先生公一般是师徒相承,学习内容因地因人而异,但往往包含一部分医学相关的内容。如在南岗排,三年学徒,第一年所学的便是医病、赶鬼、丧事等,先生公所用之瑶经中亦不乏与治病相关的内容,如《收花》 《医生救人》等。[22]而且,若病人的病情较重,在赶大鬼仪式之后,往往还伴有相应的治疗,“由一个被认为是有法术和有经验的先生公把病人带回自己的家去治疗(也许给些草药)”[19]105。

简言之,新中国成立前,虽然中、西医等制度化医学已经在连南被践行,但多集中在城镇,广大瑶区医学体系的主体是瑶医药,包含医药治疗和仪式治疗两部分。医药治疗在治疗常见病方面积累了一定经验,但在应对大型的流行病和其他疑难杂症时,往往缺乏有效的措施,持疾病乃恶鬼作祟之病因论的瑶人因此也经常求助于仪式治疗,呈现出巫医不分、神药两解的特点。实践中,这一特征在主持仪式治疗、同时又通医术的先生公身上得到了很好的体现。

(二) 1949年至20世纪90年代

中华人民共和国成立后,连南瑶区的医药卫生事业逐步发展。

1950年,广东省卫生厅即派巡回医疗防疫队到连南,在三江建立人民诊所,同时派医疗小组赴瑶区开展防病治病工作。卫生所等常设医疗机构也相继建立,如1952年,南岗排成立了区卫生所;1953年,大掌排建立了区卫生所;1955年,内田坑成立了医疗站。[16]同时,不时有巡回医疗队和妇幼医疗保健队被派往瑶区进行卫生调查、宣教、防疫和治疗等工作。至1990年,连南全县“共有卫生事业机构28个,医院14间,门诊所10间,卫生防疫站1个,妇幼保健站1个,药品检验室1间,各类卫生技术人员共366人;其中西医师100人,中医师7人,护士40人。全县83个管理区中有73个建立医疗卫生站。”[21]118至此,瑶区的基层卫生网初步建立。

医疗站、卫生所的设立标志着现代医学和医疗空间的引入和求医选择的增加,瑶区环境卫生状况得到了明显改善,天花、霍乱、鼠疫等恶性流行病逐步消失,一些地方病得到控制,而随着受训接生员投入工作和妇幼保健的发展,婴儿死亡率也在逐年下降,人口自然增长率得到显著提升。据统计,1837年至1964年的127年间,连南排瑶人口的年自然增长率仅为4.89%,而1964至1982年的18年间,年增长率竟高达35.17%,是前者的7倍还多,[23]“人均寿命由建国初期的35岁增至1990 年的 60多岁”。[21]118

然而,现代医学的传入并非一帆风顺,如虽然南岗排的区卫生所早在1952年便已成立,但直到1954年,瑶族群众“还不习惯上卫生所看病。卫生人员上门治病,也还有人关门拒绝,仍请先生公送鬼”[19]23。20世纪50年代末,南岗排能够用土法治疗疾病的有四五人,而先生公多达101人。可见卫生观念的转变并非一朝一夕之事。另一方面,新建立的基层卫生网并不完善,如内田坑的卫生站中,配备的人员包括女护士、保健员和接生员各一名,负责接生和较轻疾病的治疗,重病者需要转诊至其他地区治疗。[19]因此,瑶医药的价值得到重视,其功用得以继续发挥。

从20世纪70年代开始,连南陆续组织了几次献医献药活动,其中不乏瑶医药,如1978年的活动中,连南九寨7个瑶民就献方献药91种。[21]1181984年广东省首次少数民族医药工作会议在广州召开,会议提出要认真抢救、整理和发展本省少数民族宝贵的医药遗产。1985年,县卫生局组织开展民族医药状况调查,历时两个月,“在全县10个瑶区、50个民族乡中,发掘到威信较高的民族中草药医生47人(瑶族),其中男性39人,女性8人,均以中草药为主,辅以火灸、艾灸、拔火罐、刮痧等疗法为群众治病。”[16]

与此同时,为了发展民族卫生事业,连南着力培养少数民族医务人员,培训瑶族卫生员、接生员和保健员。如1962年,连州卫校瑶族班有16人毕业,1979年,吸收了1名瑶族民间医生到县人民医院中医科从事骨伤科临床工作。[16]

此阶段,现代医学开始全面进入瑶区,连南的基层卫生网基本建立,瑶区的医疗卫生状况得到很大改善。但有鉴于新建立的卫生网尚不完善、瑶族群众疾病卫生观念的延续、瑶族医药本身的价值以及政府发展少数民族卫生事业的政策,瑶医药继续以补充医学或替代医学的角色为瑶族民众的健康服务。

(三)20世纪90年代以来

进入20世纪90年代,少数民族医药的重要性得到政策上的强调和支持,连南在瑶医药的产学研一体化方面进行了多次尝试。1991年,县中医院组建“中草药、民族医药科研组”,“收集、整理民间的单方、验方、偏方200多条,采集民间草药180多种。”[16]1993年,连南瑶族自治县民族医院成立,与县中医院两块牌子,一套人员。1996年,县中医院成立“连南民族医药科研小组”,在收集整理药方等的基础上,加以临床验证、筛选和应用,在治疗肿瘤、风湿痹痛、肝病等方面取得了一定疗效,并且进行了相关药物的开发研制,如用于治疗风湿骨痛药酒等。[16]2005年,县中医院根据广东省“发展民族医药特色专科”工作要求,进一步挖掘瑶医药在治疗专科、专病方面的优势和特色,设定三个民族特色专科:民族医肿瘤杂病专科、康复理疗专科、老年病防治专科。其中,民族医肿瘤杂病专科经国家、省中医药管理局审批,被评定为全国农村重点特色专科。①参见连南卫生局提供的报告。但此后,由于资金困难、人才缺乏、医疗机构整合等原因,上述研究小组的工作停止,原成员多已退休、调离或过世,收集的药方等资料原存于中医院档案馆,但是经过并院搬迁,现已经下落不明,十分可惜。

2010年,连南被认定为“广东民族医药健康产业基地”,并试图以此为载体,打造一个以药材加工、药物研发、休闲养生等为一体的胜地。但是由于缺乏系统的规划、地理环境的限制等,产业链未能形成,基地的作用未能得到发挥。

2016年,县政府印发《连南县瑶医瑶药挖掘整理工作方案》,成立瑶医药挖掘整理工作领导小组,开始新一轮瑶医药调查整理工作,但截至此次调查时即2016年8月,该小组尚未正式开展工作。

此阶段,现代医学体系更趋完善,在医疗机构设置等方面占据全面优势,瑶医药在整个多元医学体系中的角色更趋边缘化。不过,20世纪90年代末至21世纪初,曾经出现过一个发展的小高潮:有调研、有研发、有临床,但是因为种种原因未能延续。

二、连南瑶医个案

如果说文献勾勒出了连南瑶医药作为医学体系的总体变迁,那么瑶医的个体经历则能揭示出瑶医药是如何被践行的。

连南卫生局根据卫生院和村委会上报得到的“连南瑶族自治县瑶医药人员名单”显示,截至2013年,全县共有瑶医药人员53名,分布于涡水、香坪、三排、大坪、大麦山、寨岗等6个乡镇。其中男性46名,女性7名;瑶族49名,汉族4名;平均年龄58.8岁,年龄最大的96岁,年龄最小的43岁。为此,笔者在调查期间走访了三江、涡水、三排等乡镇,收集到了6个瑶医个案②为了保护受访人的隐私,本文中出现受访者的姓名均已按照人类学的学术原则加以处理。,其基本信息如下(见表1):

表1:连南6位瑶医的基本信息

对6个瑶医个案的分析可以发现:

身份角色的变化。6位瑶医的出生时间分布于20世纪40年代至20世纪60年代,因为所处的社会文化背景不同,其个体经历不仅勾勒出瑶医作为一个群体在连南的变迁,也提供了瑶医药体系变迁的一些线索,这种变迁在瑶医身份的变化中得到了集中体现。个案一中的唐大是瑶医,也是先生公,这在唐大的年代并不罕见。有研究显示,目前瑶族民间尚健在的一些知名老瑶医,在医疗活动中大多带有不同程度的宗教色彩。[24]唐四和沈瑶二人的经历颇有相似之处,均出身于瑶医世家,也因为这种背景分别在1973年和1978年被推选参加了赤脚医生培训,成了体制内的医生。所不同的是在赤脚医生制度终结后,唐四回归游走行医的瑶医身份,而沈瑶则从赤脚医生变成了乡村医生,继续以村卫生站作为平台行医。盘五和唐七都接受过现代中医教育,不同的是盘五得以进入医院工作而唐七却因一场车祸错失成为医生的机会。随着对民族医学文化意涵的重视,唐四还因其骨折驳接法成为了非物质文化遗产的传承人。先生公、瑶医、赤脚医生、乡村医生、非物质文化遗产传承人,瑶医个人身份的变化在一定程度上是瑶医药作为医学体系的变化的缩影,先生公反映出早期瑶医与宗教之间的关系;赤脚医生运动使得瑶医接触到了瑶医药之外的其他医学知识;非物质文化遗产传承人表明了在临床治疗之外,瑶医药的文化意涵得到越来越多的重视。

就主治病症而言,6位瑶医掌握的瑶医药知识和擅长治疗的疾病种类有多有少,但以外科为主,与制度化医学相比,在主治病症方面相对单一得多,且表现出两大定位,笔者将之概括为优势专科和疑难杂症。一方面,瑶医有一些传统的优势专科,如跌打损伤、虫毒蛇毒、烧伤烫伤等等,与其他医学相比,疗效显著,优势明显。如唐四和沈瑶均擅长接骨,瑶医治疗骨折与西医疗法的不同之处也是瑶医的优势在于不用住院动手术、不用螺丝和钢板等,没有人为的创伤,从而减少患者的痛苦,恢复周期也更短,访谈中见到沈瑶的一位患者,治疗13天便可以去县城活动。值得指出的是,当下的瑶医在面对优势专科时,并不故步自封。唐四和沈瑶都曾参加赤脚医生培训,短暂(如在沈瑶的案例中,培训持续了5个月)的培训虽然未能大幅提升其医药知识和医疗技术水平,但却让他们对现代医学有了最初的认识,这种认识足以让他们在日后行医的过程中不排斥其他医学手段反而尽量将其他医学为我所用,如二人治疗骨折时对西药消炎和对X射线拍片等现代药物和医疗手段的应用。除了疗效显著、治疗方法简便等,瑶医药优势专科的存在还与其践行方式有关,如田野中发现找沈瑶治疗骨折的患者很多,不乏外村、外地的患者,不仅因为沈瑶治疗骨折很有一套,也因为沈瑶为患者着想,为了让患者免于奔波,沈瑶将卫生站的一层房间无偿给患者们居住使用,就像临时的住院部,患者甚至可以自带食材,在此开伙,直至痊愈返家。另一方面,当下瑶医药也表现出针对疑难杂症的倾向。所谓疑难杂症,即现代医学尚无法治愈的疾病,如类风湿、腰椎间盘突出等迁延不愈的慢性病以及肿瘤等恶性疾病。这在房艺和唐七的个案中得到了体现,房艺专攻鼻咽癌的治疗,而唐七自称擅长中风、类风湿、腰椎颈椎病等的治疗。在回答“患者在何种情况下会选择瑶医”这一问题时,受访的瑶医多表示,现在人们生了病,一般先去医院,看不好了才求助瑶医,正如唐七所称“在医院看不好的病找我,特别是医院看不好的疑难杂症”。

优势专科和疑难杂症这两大定位的形成并非瑶医的一厢情愿,而与瑶医药在多元医学体系中的角色变动以及患者的求医选择均有关系。

《中华人民共和国执业医师法》等行医资格认证体系将许多瑶医挡在了制度化的门外,①1998年6月26日第九届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过的《中华人民共和国执业医师法》,从法律上规定了国家实行医师资格考试制度,其中民族医目前仅有蒙医、藏医、维医和傣医四类,其他民族医如瑶医等医师暂不开考。这些民族医的从业者想要获得执业医师资格只能参加其他类别的考试,不少地方的民族医生、民间草医由于过不了考试关,而难以获得合法的行医资格。6位瑶医中除了有2位瑶医以所在的医院和乡村卫生站为平台开门坐诊之外,其他人都属于游医,没有固定的行医场所,这种缺少平台和合法性的现状是瑶医药发展的瓶颈之一。与已经遍布乡村的卫生网络相比,瑶医的普及性显然要差得多,目前连南全县69个村,有80多个卫生站,而瑶医则屈指可数。再者,人们对疾病的认知也在发生变化。历史上,连南政府从1953年以来陆续组织石灰岩地区、高寒山区的瑶族移民搬迁,前后持续60多年。移民带来了生态、社会和文化等多方面的变化,表现在医药方面,医疗条件得到改善,就医更为便利,求医选择也更为多样。例如,三坑镇明联瑶族新村是为1994年特大洪水冲毁房屋的100户瑶族群众建的,在2015年移民入住20周年之际,“连南瑶族移民工作调研组”对该村20户居民就其求医选择进行了问卷调查,发现:“看西医的有20户,看中医的16户,瑶医的0户,问卜的0户。村书记说,若先生公来该村已基本无人过问了。”[25]从中可见,移民极大地影响了人们对于疾病的认知和求医实践,寻求制度化医学的实践在增加,而寻求本民族传统医学的实践在减少,先生公的社会地位和影响力也在下降。

在这种背景下,患者的求医选择则一般基于两种考量,第一是有些病症为瑶医擅长,且能免于制度化医学治疗的诸多痛苦;第二则是有些疑难杂症目前制度化医学尚难以治愈,患者在多方求医未果之后,将瑶医等民族医学作为最后的选择。相应地,瑶医的疗效也分为两类,针对第一类擅长的病症,瑶医往往能发挥良好的疗效,针对第二类疑难杂症的疗效相对复杂,不排除有疗效显著的案例,但是即便疗效不显著,患者往往也并不失望,因为原本就对疑难杂症没有抱太多的治愈期望。而且,瑶医对此也有自己的应对方法,如唐大选择“一般觉得自己有把握能治好的病人才接受”;唐七一方面声称已经治愈两三百个腰椎颈椎病人;痛风、类风湿“都是百分之百有效”等等,另一方面也多次提及“治不好、没效果不收钱”。这一说法除了彰显其对自己医术之自信的同时,也暗含着对疗效不好的合理化;另一位瑶医房艺的处理方式与其他人都不同,他选择用医药和仪式相结合的方式来治疗鼻咽癌患者,对于疑难杂症患者而言,治疗过程和治愈的结果同样甚至更重要,后者可能难以达成,而前者却能带来切实的减轻痛苦和身心负担的效果,而仪式在此过程中往往能发挥意想不到的功效。

所以,上述两大定位其实是各方力量的同构,既是病人寻求最佳医疗的目标使然,也是瑶医药和瑶医顺应这种需求以在整个医学体系中寻找生存空间的努力。

三、结 论

连南瑶医药的发展历程一波三折,大致可以分为三个阶段:第一阶段,现代医学对瑶区的影响微乎其微,瑶医药以巫医结合的方式成为瑶区医学体系的全部,处于核心地位,临床治疗得到强调,但未形成完整的理论体系,巫医结合的特征在主持仪式治疗又兼通医术的先生公身上得到最集中的体现;第二阶段,现代医学体系进入瑶区,形成了多元医学的格局,乡村卫生网得以建立,但此时的卫生网仅能提供最基础的医疗保健,瑶医药得以以补充医学的角色在新出现的多元医学体系中继续发挥功用,通过医学院、赤脚医生等医学教育和培训的瑶医开始在本民族医学之外接触和掌握一定的中医、西医等制度化医学知识和技术,瑶医兼具有医生、乡村医生等多重身份,在临床治疗中,开始将所学结合起来;第三阶段,现代医学体系进一步完善,瑶医药作为临床医学或患者的求医选择在整个多元医学体系中相对更为边缘化,但保护和开发瑶医药等民族医学的意识得到提升,且得到政策上的支持,连南为此进行了多次产学研一体化的尝试,试图通过推进科研开发、教育传承来带动瑶医药的制度化和产业化,可惜因为种种原因,几次尝试均偃旗息鼓,同时,对瑶医药文化意涵的强调则催生了瑶医药的新标签,即非物质文化遗产。

从主导到补充再到非物质文化遗产,总体而言,在整个多元医学体系中,其他医学体系尤其是强势的现代医学留给瑶医药的空间并不多,这一现状催生了当下连南瑶医药的两大定位:一是发挥瑶医药特色的优势专科,力争在多元医学体系中分一杯羹;二是着眼于现代医学无法解决的疑难杂症,试图在现代医学体系之外寻找一方空间。这两大定位的形成并非偶然,而是作为医学体系的瑶医药、瑶医以及患者等各方力量的同构。

不过,在笔者看来,除却这两大既有的发展方向之外,瑶医的发展还有一个可能的方向,即日常保健。一方面,瑶族医药的特点之一便是与风俗习惯相结合,以日常保健的形式贯穿于瑶族民众的日常生活中。以药浴为例,对连南卫生部门和村寨普通村民的走访证实,药浴在当地人的日常生活中依然被广泛使用,如妇女产后、祛湿等。每年端午节前后,集市上会有各种草药出售,不仅瑶族,汉族也会购买一些草药回家备用,这些药材的功效为一般大众所熟知,且成本低廉,有良好的推广基础。另一方面,医药行业的准入制度将许多瑶药挡在了门外,如20世纪90年代末连南中医院研发瑶药如风湿骨痛酒等均为“健准字”而非“药准字”。但从其他地区民族医药的发展状况来看,药的开发和推广往往是民族医药产业化的契机之一,所以转向保健、养生不失为一种选择。

综上,任何医学体系都与其所处的社会文化不可分割,这在连南瑶医药的发展历程中得到了清晰的显现。优势专科、疑难杂症以及日常保健是瑶医药发展的可能方向。其中,优势专科和疑难杂症之定位是连南瑶医药同当地多元医学体系中其他医学体系竞争和互动的结果,也受到当地社会文化变迁的影响;而一直存在却未被特别强调的日常保健因为与当地人关于疾病与健康的认知、风俗习惯以及日常生活的紧密联系而具有鲜活的生命力,也因为成本低廉、简便易行等特征而或可成为产业化的一个契机。

[1]庄孔韶.人类学通论[M].太原:山西教育出版社,2005.

[2]蔡景峰.论“民族医学”的界定和民族医药文献的整理[J].中国民族医药杂志,1999(4).

[3]胡起望.瑶医简述[J].中央民族学院学报,1983(1).

[4]莫莲英,黄汉儒,何最武,等.瑶族医药初探[J].民族研究,1991(6).

[5]刘育衡,丁锋.瑶医及其医药概述[J].湖南中医杂志,1995(5).

[6]《瑶族简史》编写组.瑶族简史:修订本[M].北京:民族出版社,2008.

[7]谢剑.连南排瑶部族历史[G]//刘满衡,李春益.连南排瑶·边寨风情.深圳:海天出版社,2007.

[8]李彤.瑶医“盈亏平衡理论”研究[J].中国民族医药杂志,2011(9).

[9]范小婷,方刚,林辰.浅析瑶医挑针疗法治疗痛经的技术特点[J].针灸临床杂志,2014(9).

[10]唐生斌,胡传贵.瑶族民间药浴方药调查整理[J].中国民族医药杂志,2000(3).

[11]李彤,沈沁.瑶医治疗恶性肿瘤的特色与优势[J].中国民间疗法,2014(12).

[12]刘春强,陆云飞.瑶医与中医刮痧疗法比较探析[J].中国中医基础医学杂志,2015(5).

[13]Hughes,Charles.“Ethnomedicine”,in David Sills ed.,International Encyclopedia of the Social Science,Vol.10.New York:Crowell Collier and Macmillan,pp.87-92.

[14] Fabrega,H.Jr.,and P.K.Manning,1979.Illness Episodes,Illness Severity and Treatment Options in a Pluralistic Setting.Social Science and Medicine Part B Medical Anthropology,Vol.13,NO.1,1974.

[15]Baer,H.A.“Medical Pluralism”,in Ember,Carol R.and M.Ember eds.,Encyclopedia of medical anthropology:health and illness in the world’s cultures.New York:Springer,2004,pp.109-116.

[16]连南瑶族自治县卫生局卫生志编纂委员会.连南瑶族自治县卫生志(至2005年)[Z].内部资料,2008.

[17]李双.民国广东省政府对连阳瑶区治理与开化研究1927-1949[D].中南民族大学硕士论文,2016.

[18]黎希干,张箐.粤北瑶山卫生考察报告[J].中华医学杂志,1948(3).

[19]《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会.连南瑶族自治县瑶族社会历史调查[M].北京:民族出版社,2009.

[20]粤北边疆施教区.粤北之山排住民[M].曲江各大书局,1940.

[21]广东省地方史志编纂委员会.广东省志·少数民族志[M].广州:广东人民出版社,2000.

[22]马建钊.连南排瑶的宗教信仰[G]//刘满衡,李春益.连南排瑶·边寨风情.深圳:海天出版社,2007.

[23]谢剑.计划生育与排瑶人口[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),1995(2).

[24]董明姣,钟振国,李学坚.论瑶医药文化的保护与传承[J].广西中医学院学报,2007(4).

[25]连南瑶族移民工作调研组李国兴.连南瑶族移民工作调研报告[R].内部资料,2015.

WHERE IS THE DESTINY OF ETHNOMEDICINE?A CASE STUDY ON THE YAO ETHNOMEDICINE IN LIANNAN

Fang Jingwen

This paper explores Yao medicine from the perspective of "medical system"in medical anthropology by situating it in the plural medical systems and social culture of Liannan county,Guangdong province.Based on the literature review and cases of practitioners of Yao medicine collected from the fieldwork,this paper presents the diachronic changes of Yao medicine in Liannan,investigates its interactions with other medical systems and local social culture,and thinks about its orientation and future destiny.It concludes that,at present,advantageous specialist and difficult and complicated disease are the two orientations of Yao medicine in Liannan constructed by all forces,while daily health care might be a promising orientation for the future development of local Yao medicine.

medical system,advantageous specialist,difficult and complicated disease,daily health care

黄润柏﹞

【作 者】方静文,中国社会科学院民族学与人类学研究所助理研究员。北京,100081

R29【文献识别码】A

1004-454X(2017)06-0098-009

国家社会科学基金特别委托项目“21世纪中国少数民族地区经济社会发展综合调查”(王延中主持)的2016年度子项目“广东连南(瑶族)经济社会发展综合调查”(张继焦主持)(2016MZSCX-DC010)。