说明文教学存在的问题及对策

陈 丹

对于说明文教学来说,很多教师注重文体意识,探讨说明方法,这在一定程度上符合说明文教学的要求。但是,不同学段采用同一种教学模式,就不太合适。说明文也是诸多文体中的一种,被收录在小学教材中,应该遵循学生认知与语文教学规律,这样方可有效提高课堂教学效率。笔者浅析说明文教学中存在的问题,并提出对策。

问题一、目标定位不够清晰,练习设计率性而为

人教版教材虽在不同学段都选编了一定量的说明文,但不同学段其教学目标是不同的。当前不少教师对学段目标研究不深,对课堂定位把握不准,导致练习设计很随意。这虽给课堂教学带来了一定的“热闹”,却导致了课堂教学效率不高,学生理解不够深入。如,《鲸》这一篇说明文的预习内容如下:

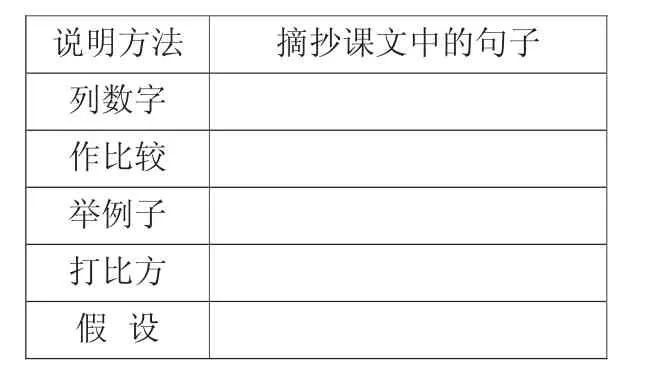

1.各小组结合表格,预习课文,并按照要求完成下面表格。

说明方法 摘抄课文中的句子列数字作比较举例子打比方假设

2.各小组交流反馈,并讨论。(略)

从这些内容来看,课前让学生结合表格预习课文,方法无可非议,但是从练习内容来看,价值不大。毕竟对于五年级学生来说,让他们根据说明方法找出相应句子,有点过于简单,至于第二环节小组讨论,纯粹是一种课堂形式,缺乏实质意义。再从学段目标来看,这种训练只是阅读训练的初级阶段,属于认读能力的训练,是第二学段的目标任务。到了第三学段,教师仍把简单的认读训练作为重点,不仅目标定位不够准确,而且练习设计也很随意。

这种目标定位的不准,一方面与教师对说明文的认知有关,认为一提到说明文,其教学重点必然是说明方法;另一方面也与教师对学段目标的认知不足有关,虽大多数教师都知道课标的重要性,但很少有教师在课前认真研读,并渗透在课堂教学中。从2011年版《语文课程标准》内容来看,第三学段阅读教学目标的重点是,根据不同文体,抓住写作重点与对象,厘清文章的层次与结构。宏观目标上理论认识的不清,必然导致微观中教学任务的偏离。

【策略一】

对于第三学段的学生来说,突出说明方法无可非议,但是教师在运用中却发生了偏离。最好的方法就是引导学生在课前对说明方法进行系统总结,接着对照文本内容进行梳理。比如在案例中,针对说明方法,教师应让学生明白出题意图,接着让他们根据自己的理解在补充说明方法的同时,在文中找出相应句子。学生在阅读课文的同时,也对说明方法进行了系统梳理,为进一步学习这一课内容提供了铺垫。当然,这只是结合案例作出的适当调整。其实,对第三学段的说明文教学来说,最好能够围绕说明对象“鲸”引导学生从大小、种类、食物、生活习性等方面进行概括,这样不仅有利于学生理解课文内容,还能让他们掌握表达的方式与结构。

问题二、教学导向发生偏离,拓展运用脱离实际

不同的文体应有不同的教学侧重点。对于说明文来说,2011年版《语文课程标准》明确指出:“阅读说明性文章,能抓住要点,了解文章的基本说明方法。”遗憾的是很多教师善于“发挥”,过分关注课堂的“热闹”,关注教学环节的“完整”,忽略了教学目标,导致拓展运用脱离实际。比如《各具特色的民居》这一文中第2自然段的教学设计:

1.自由轻声诵读课文,用笔画出带有数字的句子,并思考一下有什么作用。

2.改写第2自然段,尝试把数字去掉,与原文进行比较,说说哪一种方法好。

3.师总结,说说列数字在文中的作用。

4.课堂小练笔,引导学生用数字描述教室、黑板、课桌等。

在这一设计中,教学目标主要是针对说明方法,即理解列数字这一说明方法的作用。但是对照学段目标,教学导向已经发生偏离。针对第三学段的说明文教学目标,教师应抓住要点,了解说明方法。这里是了解,而不是熟练掌握,因而在设计中教师要求学生在练笔中运用说明方法,也许谈不上超纲,但至少不符合课堂教学目标。这是其一。其二,教师应该明白运用说明方法是为了更形象、更精确地描述说明对象。其说明方法仅仅是一种工具,而文中各具特色的民居才是说明重点,才是学生需要重点探讨的地方。

另外,课堂教学中每一个环节都是为了教学目标而服务的。因而其中每一个教学设计都需要反复斟酌,以便实现最佳效果。从上述的设计来看,教师引导学生进行改写,目的是通过比较让学生进一步感知文本内容,准确把握说明文说明平实、准确的特点。但是让学生比较两种语言的优劣,按照习惯思维,大多数学生都会认为课文中的语言好。但实际上,单就这一段而言,生动描述与平实说明各有优点,关键是看在什么地方使用。

【策略二】

对于说明文教学来说,教师应该准确把握说明对象,围绕说明特征展开教学,即便是拓展运用,包括练笔也应围绕这一目标进行。毕竟课堂教学具有强烈的“功利性”,如果“离题万里”,导向发生偏离,结果只能是南辕北辙。对于案例中这一设计,尤其是第二点,教师应进行适当修改,比如可以进一步引导学生思考:“改过后,再替换课文第2自然段,读一读,看看哪一种写法更好。”如此一来,不仅可以引导学生进一步思考,还能有效提升学生的言语驾驭能力。

问题三、随文练笔不切实际,写法流于形式

阅读指向写作。这一理念也影响到说明文教学。但并不是所有的说明文教学都适合随文练笔,即便是随文练笔,也不需要全文照搬。比如《松鼠》这一说明文的课后练笔环节,一位教师如此设计:

1.出示熊猫的信息,从其特征、外貌、生活习性等方面进行介绍。

2.出示关于熊猫的画面以及视频。

3.要求学生仿照课文写法进行写作。

从设计来看,这属于一篇大作,其目的是对《松鼠》这一课进行全文仿照,适合放在单元习作中进行。放在课堂随文练笔中进行,有点难度,毕竟时间不允许。这是其一。其二,结合2011年版《语文课程标准》要求,“写简单的说明性文章,做到明白清楚”,这是第四学段的习作要求,放在五年级课堂中,似乎有点难度太大。从教学效果来看,学生大多数完成得不错,但经过进一步了解,发现学生的习作千篇一律,大多是信息拼凑而成,不仅缺乏自己的内容,甚至还有学生对材料中出现的词语不太理解。

另外,从课堂时间分布来看,针对随文练笔,前后一共用了约8分钟,为了节省时间,教师在呈现关于熊猫资料的过程中,文字与画面转换速度较快,给学生一种走马观花的感觉。所有信息呈现完毕后,学生具体写作时间只有5分钟左右,这对学生写作构思来说,是远远不够的。对此笔者认为,教师应立足教学效果,从课堂需要选择预设环节,而不能一成不变,为了追求环节的完美,而忽略了课堂实效。

【策略三】

综上分析,这一设计的随文练笔效果不好。课堂时间有限,最好的教学方式是让学生围绕一点进行,比如可以引导学生分析文本中关于松鼠的外貌描写,接着可以引导学生观察熊猫的外貌,然后进行仿写。这样不仅可以推促学生内化习作技巧,还能推促他们对文本内容的理解。另外笔者认为,如有可能,可以仿照文本分析形式进行综合研究,通过表格从外貌、食物、生活习性等方面进行分类,引导学生直接用相应的说明方法进行描写,这样不仅能巩固习作技巧,还能降低习作难度,提升学生的阅读能力,为第四学段写好说明文奠定基础。

对于说明文教学,教师应认真学习课标,研读文本要求,并结合学生实际预设教学内容,这样,才能避免教学中存在的一些问题,在推促课堂生成精彩的同时有效提升学生的说明文阅读能力。