数量调控还是价格调控

——新常态下货币政策调控方式选择研究

郝冬冬 王晓芳 郑 斌

(1.西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061; 2.招商银行 博士后科研工作站,广东 深圳 518040)

一、引言及相关文献回顾

数量调控还是价格调控是货币政策实施过程中的焦点问题。在政策调控中,由于变量传导路径复杂且存在时滞,各国央行普遍要求通过设定中介目标来观察政策的有效性。美联储在20世纪80年代采用货币主义学派观点,使用货币供应量作为中介目标。90年代以后,美联储等多数发达市场国家央行转向了以利率为中介目标的政策调控方式(Woodford,2001)。尽管自次贷危机以来,非常规政策操作(量化宽松、扭曲操作)一定程度上制约了利率目标的有效性(Krishnamurthy et al.,2011),但主要国家央行仍坚持将利率水平作为政策中介目标。

数量型目标有效性的前提条件是央行可以有效控制货币供应量,并且货币量与产出具有密切的关系(尹继志,2008)。主要发达国家在利率市场化改革后,货币量与产出的稳定关系渐渐消失,造成数量目标的相关性逐渐下降。促使中介目标变化的另一个重要原因是金融深化,尤其是在利率市场化完成后,大量替代存款的金融产品挤占市场,货币创造途径呈现多元化趋势,货币供应量的可控性逐渐下降。由此,各国央行普遍放弃了准备金等数量型工具,转而通过调控公开市场资金价格、再贴现利率来实现政策目标。发达市场国家的相关研究认为,相较于数量型调控,价格调控更加稳定和透明,其应作为货币政策的中介目标(Taylor,1993;Alesina et al.,2002;Atkeson et al.,2010)。

与发达市场国家所不同,由于经济结构的特殊性,我国价格调控转型的过程更加特殊和复杂。1998年后,人民银行逐步淡化了贷款规模指令性控制,开始以货币供应量和信贷规模为中介目标的间接调控方式(张晓慧,2008)。由于信贷传导渠道是货币政策调控的主要渠道(周英章 等,2002),而存贷款利率管制使得价格机制无法反映市场供需信息,数量型调控一直是我国政策调控的主要方式。

尽管如此,国内还是有文献对数量型调控方式提出了质疑。夏斌等(2001)在对货币量中介目标的有效性实证分析中提出,由于基础货币和货币乘数的较大波动性,央行难以控制货币供应量,数量型目标并不宜作为我国的中介目标。范从来(2004)认为货币供应量统计上具有一定的局限性,其并不适宜作为政策中介目标,央行应该调整货币量的统计内涵以提高政策有效性。

2004年以后,利率市场化的逐步推进和金融市场的迅速发展导致央行对于货币供给量的控制能力越来越弱。张晓慧(2012)认为,随着利率市场化改革的深入,货币供应量的可控性、可测性和相关性越发不能满足中介目标的要求。周小川(2013)认为价格型工具的信号功能愈发凸显,货币政策正在从偏重于数量型工具向偏重于价格型工具转变。黄宪等(2015)在分析政策调控历史规律中提出,价格调控对于不同经济环境有更强的适配性,且效果稳步提高。

利率市场化改革为价格调控提供了必要环境,但以存贷款基准利率为指导的价格调控路径仍然存在着行政化特征。徐建炜(2011)认为我国基准利率调控是标准的管制性政策,直接性的价格干预往往造成市场供需失衡,此时需要数量型调控来弥补这种扭曲。胡育蓉等(2015)认为,在利率双轨制环境下,信贷额度计划和窗口指导等带有管制属性的数量工具具有更好的调控效果。价格管制阻塞了公开市场调控向价格中介目标的传导路径,取而代之的是存贷款基准利率向短期市场利率传导(Porter et al.,2009;He et al.,2011)。可以说,由于没有形成以短期市场利率为基础的基准利率体系,我国价格调控体系仍然是低效和不畅的。

除了利率管制外,微观主体较低的利率敏感性也是阻碍价格调控实施的重要因素。胡志鹏(2012)认为,由于我国国有企业占据主导地位,其借款以及投资活动更多受到行政指令的影响,因此其对于价格调控的敏感性不足;行政指令倾向于使用固定资产投资规模、产量等数量型指标来指导投资、生产,这使得数量型调控方式更加高效。张勇等(2015)认为国有部门贷款和家庭存款对利率敏感性较低,因此央行调整基准利率的价格型工具在短期融资调控中是低效率的,这促使央行不得不使用数量工具。

综上,在数量调控方式向价格调控方式转变的过程中,我国特有的经济结构使得这一过程充满了众多的现实问题。在数量目标控制力下降的情况下,价格目标仍然面临着诸多约束。新常态以来,经济金融环境迅速变化,原有的调控方式矛盾与新常态环境约束相碰撞,使得问题更趋复杂化。理清当前环境约束特征,分析两种调控方式的适用性,是货币政策调控方式选择的重要依据。

二、新常态环境与调控方式选择的现实约束分析

数量调控和价格调控的有效性受到地区经济金融环境的影响。两种调控方式的优劣取决于数量型和价格型中介目标的传导效率,即目标的可测性、可控性和相关性。发达市场国家在实现数量向价格调控转型的过程中,往往经历了中介目标传导效率的变化。从货币环境方面看,金融市场深化使得货币派生途径多元化,货币供应量可测性和可控性下降;从经济环境和市场环境看,市场化改革消除了金融抑制和市场分割,不同金融市场间(利率与利率相关性)、金融市场与实体经济间(利率与经济变量的相关性)的价格联动效应逐渐增强,价格机制的作用日益凸显。我国正处于金融深化和利率市场化的过程中,但与发达市场国家不同,我国货币环境、经济环境和市场环境都具有一定的特殊性。探索两种调控方式的有效性及适用性就需要先理清我国新常态下的环境特征。

1.货币投放环境的变化提升了价格调控的有效性

货币投放机制包含了基础货币投放和广义货币派生两个部分,随着我国外汇占款萎缩以及金融创新快速膨胀,被动性基础货币投放和狭义“货币乘数”机制*“货币乘数”机制是央行通过改变商业银行准备金规模,进而影响银行存款的可持有规模,以达到影响贷款供给的目标。对于准备金率的影响直观地反映为对货币乘数的影响。发生了变化。作为调控货币供应量的宏观政策工具,调控方式的有效性直接受到货币投放机制变化的影响。

(1)基础货币投放方式变化增强了货币数量与价格的关联性。2009年之前,我国经常项目顺差一直保持稳步上升走势,之后顺差数额快速下跌并出现大幅震荡走势。与经常项目相似,资本和金融项目差额在次贷危机前基本保持正值。随着金融危机爆发和发达市场国家推出QE非常规货币政策,资本和金融项目差额出现大幅波动。2014年开始,随着美联储加息以及国内经济走弱,资本和金融项目差额出现下跌趋势,并在2015年出现了负值。

国际收支逆差带动外汇占款余额下滑,极大地影响着货币政策的调控思路。在流动性过剩时期,央行采取提高准备金率、发行央行票据以及公开市场正回购等方法回收流动性。金融危机后,流动性过剩的局面发生变化,央行也收缩了对冲外汇占款力度。货币政策在流动性调控中由“收”到“放”的转变反映了我国基础货币投放方式的变化。2002年之前,我国基础货币投放基本通过再贷款和再贴现等主动方式进行。随着外汇大幅流入和结售汇需要,央行发行大量人民币来对冲外汇流入,货币投放呈现出被动性特征。由于货币投放的被动性以及大量寄存于商业银行的超额准备金,央行调控基础货币价格的方式很难奏效。基础货币供应量和货币价格的分割使得数量调控成为抑制流动性过剩的重要手段。王国刚(2012)认为这一时期的货币政策主要扮演着回收流动性和对冲基础货币冲击的角色。2011年以后,随着外汇占款增速放缓和被动性基础货币投放收缩,流动性过剩的局面发生了变化,基础货币供给方式逐渐从外汇占款向央行主动供给转变。在采用公开市场操作以及新型政策工具*主要指常备借贷便利、中期借贷便利及抵押补充贷款等。主动向银行系统提供流动性过程中,央行对于资金价格的掌控能力和精度都得到了提升。投放方式的变化使得基础货币数量和价格的关联性得到增强。央行对于短期市场资金价格掌控能力的增强是构建以短期利率为基础的基准利率体系的前提条件。可以说,基础货币投放方式的变化为其提供了必要的外部环境。

(2)货币派生渠道多元化增强了价格调控的有效性。近年来,随着金融创新日新月异,货币派生途径逐渐多元化。以银行同业业务为通道的类贷款业务正在削弱传统货币派生机制的影响力。在只有存贷款业务的银行体系中,货币政策主要通过调控准备金规模来影响银行可贷资金规模,进而实现对贷款规模的调节,这一调控路径被称为“货币乘数”机制。在传导过程中,准备金工具被作为调节银行可贷资金规模和货币乘数的数量型工具。当同业业务在银行资产负债结构中愈发重要时,银行资产规模扩张就不再依赖于存款规模的大小,而同业负债不受准备金政策约束的现状也导致货币乘数难以被调控。

在西方发达市场国家中,商业银行经营方式已从“发起、持有”转变为“发起、包装、销售” (Altunbas et al.,2008),可控性负债成为银行资产配置的主要资金来源。Disyatat(2008,2011)认为完备的资本化的银行系统始终可以满足贷款需求,其不受存款多少的影响。政策传导更多地依靠于市场资金而非存款。近年来,我国银行资产负债结构日趋多元化。2009年后,“4万亿”刺激政策造成了信贷过度投放,促使央行通过紧缩性政策来抑制银行贷款供给的扩张。商业银行出于盈利性考虑,加快了银行同业业务的扩张速度。据统计,2016年末,25家上市银行平均同业负债规模达8327.38亿元,可控性负债在银行负债结构中的地位愈发显著。

可控性负债比重上升削弱了央行通过准备金工具调控可贷资金规模和货币乘数的能力。伍戈等(2014)认为,同业业务的扩张增强了我国银行对冲准备金调控的能力,弱化了央行控制基础货币进而影响银行贷款规模的传导路径。邢学艳等(2014)在分析贷款与存款负债、非存款负债、证券投资和理财产品的相关度时发现,随着金融市场深化,货币乘数的可调控性会逐渐减弱。因此,可以看到,在我国银行负债结构日益多元化的当下,调控可贷资金规模的数量型方式会逐渐失效。这种变化迫使央行转向价格型的调控思路。

2.双轨制经济环境削弱了价格机制的有效性

实施价格调控的基础是价格机制在金融资源配置中具有决定性的作用。新常态以来,尽管利率市场化改革已在政策层面完成,但双轨制经济结构依然阻碍着金融资源的市场化配置。国有企业和私人企业的融资约束差异形成了事实上的金融双轨制,直接表现为国有企业较低的融资成本和较高的融资可得性(陆正飞 等,2009;刘瑞明,2011;喻坤 等,2014;李四海 等,2015;杜勇 等,2016)。融资成本方面,国有企业贷款利率往往按照基准利率下浮一定比例执行(姚余栋 等,2013)。而私人企业贷款利率则依照基准利率并结合市场供求和风险进行设定,通常存在着利率上浮的状况。而在融资可得性方面,国有企业的低效率并没有阻碍贷款的获得,其相比私人企业更有优势。在政策紧缩的环境下,国有企业受到的融资约束较小(饶品贵 等,2013)。相比之下,私人企业融资约束较大。而这种融资约束差异使得政策紧缩期间价格机制并不能使得金融资源更多地配置于经营效益更好的私人企业,降低了价格调控内在的结构性功能(淘汰低效部门),并造成了政策超调和金融资源浪费(马草原 等,2013)。由于国有企业对于价格调控敏感性不足,因此其经营行为更多地受到行政性调控的影响,这种调控方式往往带有数量属性(张勇 等,2015)。双轨制经济结构以及衍生出的金融资源分配结构决定了价格调控的有效性存在着制度性扭曲。因此,面对不同的所有制主体,数量调控和价格调控具有一定的互补性。可以说双轨制经济结构成为制约价格调控方式实施的内在约束。

3.融资结构单一的市场环境阻塞了利率传导渠道

从发达市场国家经验看,施行价格调控的前提是存在以短期利率为基础的基准利率体系。在政策调控中,央行调节短期市场利率并通过利率期限结构和风险结构来影响企业的直接融资成本,进而影响企业融资规模和融资结构。这是凯恩斯利率传导渠道的作用机制,也是价格调控的主要方式。在我国,直接融资市场发展程度相对较低,广大中小企业参与度不足,这就导致银行依赖型借款人比重较大(缺乏替代融资选择)。在调控短期利率过程中,央行直接融资利率的变动并不会直接影响广大中小企业的融资需求和融资选择。由于企业融资依赖于银行贷款,单一融资渠道降低了贷款需求对短期利率的敏感性。因此,对于短期资金利率的调控更多地是影响银行资金成本和银行贷款供给(信贷传导渠道作用机制)。企业在信贷市场中只能作为价格接受者,而不能参与价格的制定。银行掌握贷款的定价权会导致贷款利率虚高,并使得社会生产利润向银行业集中,造成社会收入分配的扭曲。一直以来,央行担负着信贷市场利率的定价工作,并一定程上度压低了贷款利率(张勇 等,2015)。新常态以来,尽管利率市场化在政策层面已经实现,但企业融资结构单一的状况并没有改变,商业银行贷款定价依然要受央行基准利率指导。这使得以短期资金利率为基础的利率体系仍存在着传导不畅的现象。短期市场利率与信贷市场利率分割是价格调控方式实施的主要阻碍。

上述分析表明,货币环境的演变增强了价格机制在货币投放过程中的作用,价格型工具调控中介目标的效率有所提升。同时,双轨制的经济环境仍然制约着资金价格在金融资源配置中的主导作用,而融资结构单一的市场环境阻碍着利率的跨市场传导,导致资金价格无法有效影响实体经济融资需求。可以说三种环境因素相互交织,使得调控方式选择愈发复杂。因此,本文需要采用定量方式比较两种调控方式有效性,分析各调控方式对不同政策目标、不同约束主体的适用性。

三、数量和价格调控方式的选择——基于中介目标相关性和可控性的实证分析

(一)FAVAR模型构建与估计

相较于传统VAR模型,FAVAR模型可以将政策目标变动中的非货币政策因素剔除出去,降低政策有效性估计的偏误。其形式是在传统VAR模型的基础上,扩充了共同因子维度,模型可以描述为:

(1)

其中:Yt为可根据相关理论或研究选择的M×1维可观测关注变量;Ft为K×1维不可观测变量,但富含经济信息,并与Yt的动态变化相关的其他因素(Bernanke et al.,2005);φ(L)为滞后算子,φ(L)=φ1+φ2L+φ3L2+…+φpLp-1,p为滞后阶数;vt为简化型扰动向量,其均值为零,协方差矩阵记为正定阵∑,即vt~N(0,∑)。式(1)的形式与VAR模型相同,但其包含的不可观测变量使其无法直接估计。由于Ft与Yt包含于经济信息集合Xt,可以表述为:

Xt=ΛfFt+ΛyYt+εt

(2)

设Xt维数为N,且K+M~N,如果其信息可由维数较低的Ft和Yt共同确定,则Ft和Yt构成FAVAR一个完整的系统。不可观测因子的估计是整个FAVAR模型估计的关键,Bernanke et al.(2005)提出两步估计和一步联合估计两种方法,其研究发现,两种方法的脉冲响应分析结果非常接近,不存在明显的优劣之分。出于实施更少约束以及计算简便的考虑,本文采用两步估计法。

(3)

(二)变量的选取与处理

本文采用月度数据,时间为2011年1月至2017年4月。部分指标选取参考Bernanke et al.(2005)、Gupta et al.(2010)、沈悦等(2011)、陶士贵等(2016)、金素等(2016)等的研究。选取的宏观经济变量包括工业增加值、产销率、固定资产投资完成额、社会消费品零售总额、进出口金额、公共财政收入、公共财政支出、实际使用外资金额、房地产开发投资完成额、商品房销售额;选取了部分统计指数,包括PMI(产成品库存,即宏观经济景气指数(一致指数))、PPI、CPI、 CGPI(企业商品交易价格指数)、消费者信心指数、国房景气指数、克强指数(累计值);选取的金融变量包括人民币实际有效汇率、人民币名义有效汇率、美国联邦基金利率、中美10年期国债利差、A股平均市盈率、债券发行量、外汇占款余额;货币政策中介目标包括社会融资规模、新增人民币贷款、M1、M2、我国国债10年期到期收益率、金融机构人民币一般贷款加权平均利率。政策工具则包含7天银行间同业拆借利率、存款准备金率、6月到1年期人民币贷款基准利率。为了比较国有企业和私人企业所有制差异,本文还采用国有和私人企业工业增加值进行实证分析。

数据处理上参照Bernanke et al.(2005)对慢速和快速变量的划分,利率、汇率等对货币政策当期作出反应的变量为快速变量,其他均为慢速变量。宏观经济变量采用同比变化率(或累计同比变化率)处理。金融指标中,社会融资规模、新增贷款规模采用累计值同比,M1、M2则采用余额同比数据,指数、汇率和利率类数据不做预处理。本文对所有指标变量进行稳健型检验,发现变量自身或一阶差分后均是稳健的,因此,对指标均进行一阶差分,并且进行标准化处理。

(三)实证结果

1.中介目标相关性分析结果

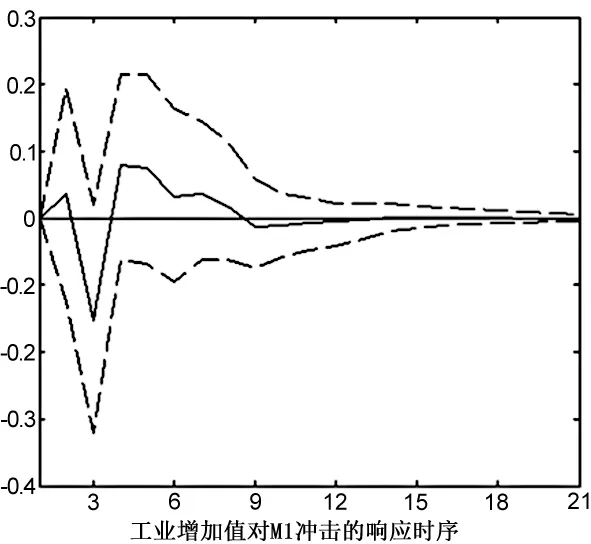

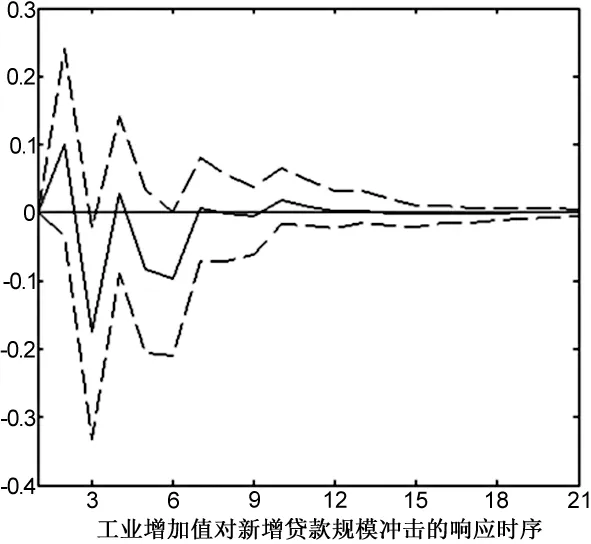

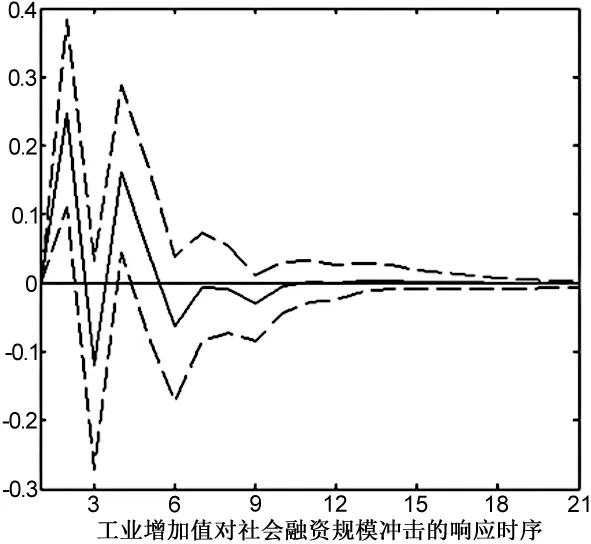

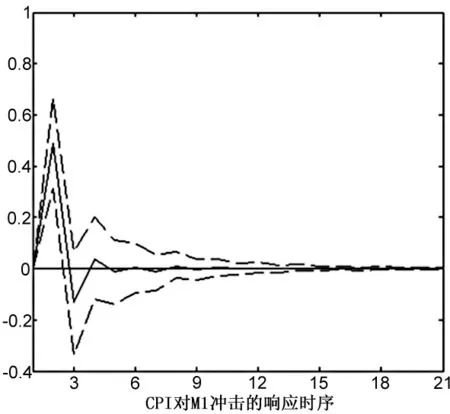

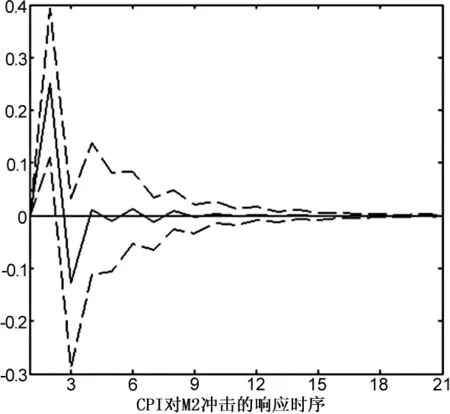

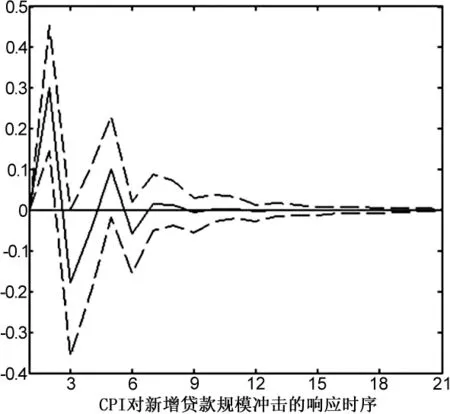

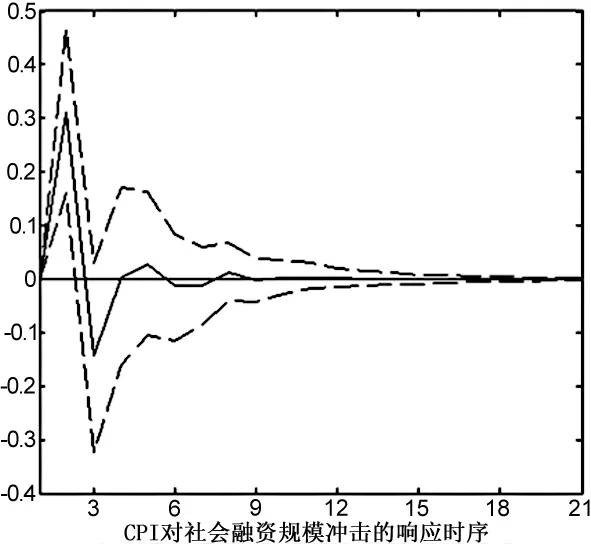

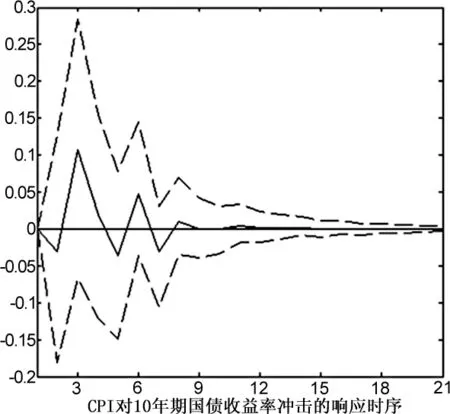

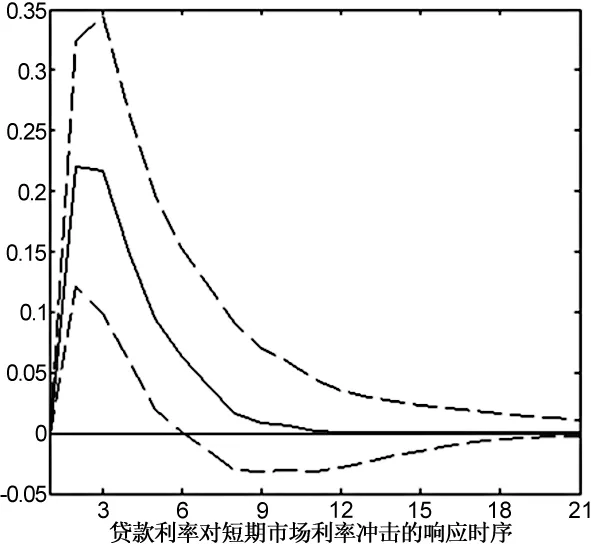

中介目标相关性检验中,数量型目标包括社会融资规模、新增人民币贷款、M1和M2,价格型目标包括10年期国债到期收益率、金融机构人民币一般贷款加权平均利率,而最终目标变量为工业增加值和CPI。图1为最终目标对中介目标的脉冲响应时序。从工业增加值响应时序看,社会融资规模对产出的正向影响最为显著,标准化后的超调量为0.25。相比之下,M1、M2和贷款规模的超调量只在0.1以内,并且回归稳态过程中负向波动幅度较大。价格目标中,贷款利率的正向冲击对产出的负向影响较为显著,并且调节时间*脉冲响应回归稳态(一般定义为稳态值的95%~105%误差带)的时间。较长,表明价格型目标冲击的持续效果要强于数量型目标。

图1工业增加值和CPI对各中介目标的脉冲响应

从CPI响应时序看,M1冲击下的超调量最大,达到0.5。这主要由M1与消费关联度所决定。M2、贷款规模和社会融资规模冲击的超调量为0.3。而价格型目标对CPI的冲击的超调量均在0.1附近,小于数量型中介目标,并且其影响效果存在着一定的时滞。各类价格型目标中,10年期国债收益率对CPI冲击的响应时序为正。这是因为10年期国债收益率作为长期利率,其对CPI的影响主要反映在长短期利差变化中。当央行进行短期利率的公开市场操作时,如提高市场利率,会导致长短期利差降低(长期利率政策敏感性小于短期利率),进而使得期限结构中内含的CPI预期下降。因此,长期利率正向冲击(长短期利差增大)往往会带来CPI上升。从脉冲响应的时序结果可以看到,长期利率作为调节CPI预期的政策变量具有一定的价值。相比之下,贷款利率正向冲击对CPI具有明显地抑制作用。

整体来说,当前对产出和通胀的调节中,价格型中介目标相关性仍弱于数量型中介目标。这反映了数量型目标具有较为可靠的可测性,也体现了价格机制并没有完全主导金融资源的配置。数量型目标中,社会融资规模的相关性最好,这与当前社会融资结构与货币派生渠道的多元化密切相关。尽管价格型目标的相关性较弱,但是其向最终目标传导的时滞特征有助于货币政策实现“预调”功能,在期限上可以实现数量型和价格型目标的交叉配合。

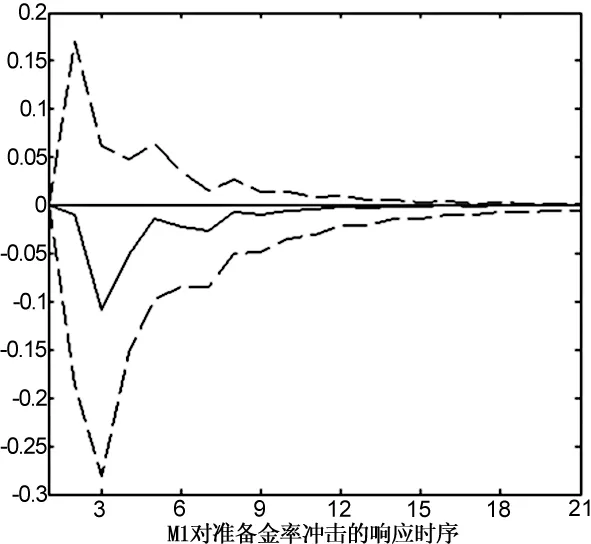

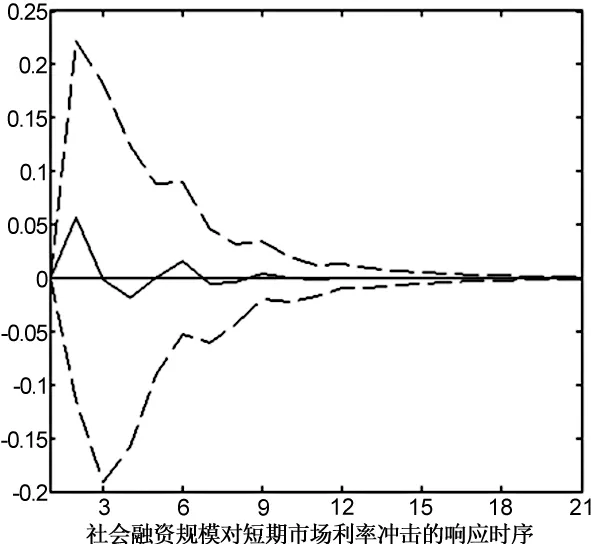

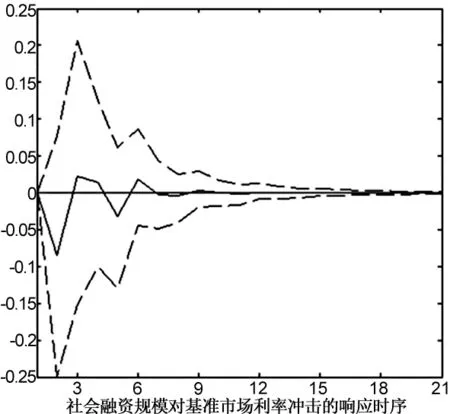

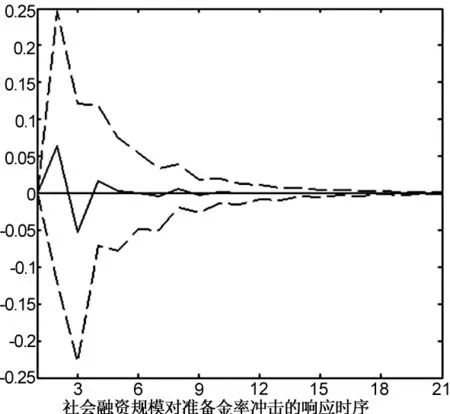

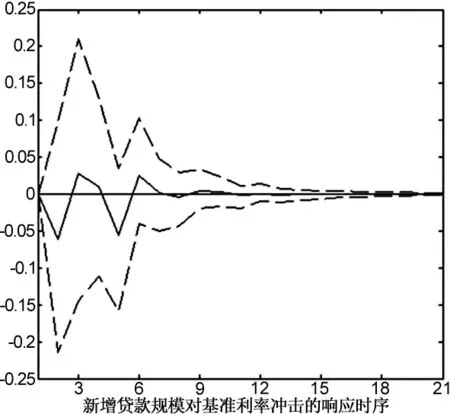

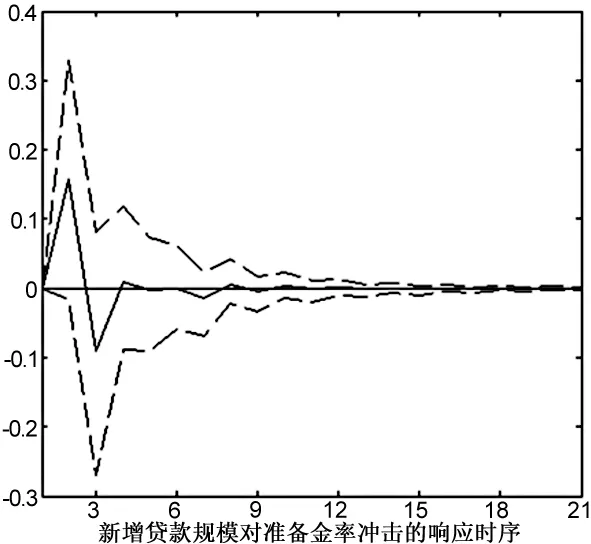

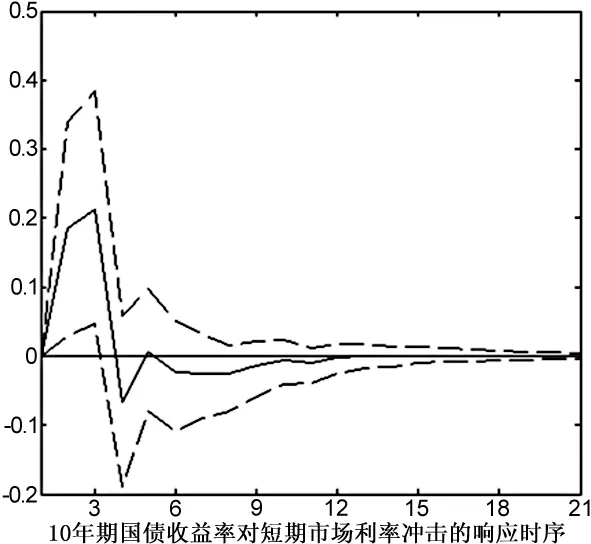

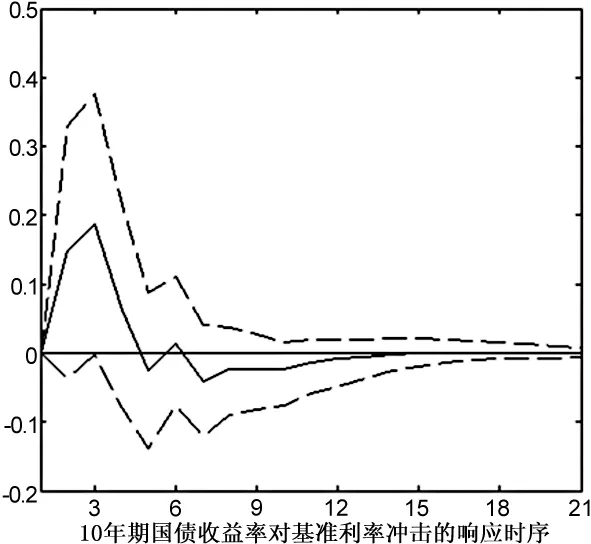

2.中介目标可控性分析结果

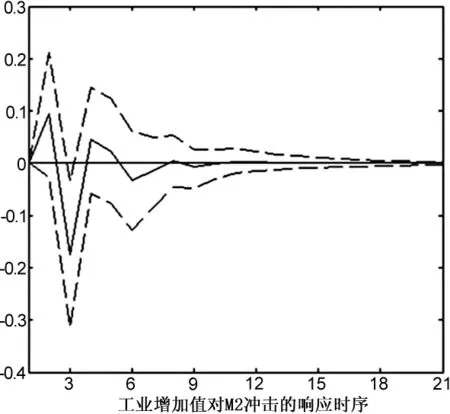

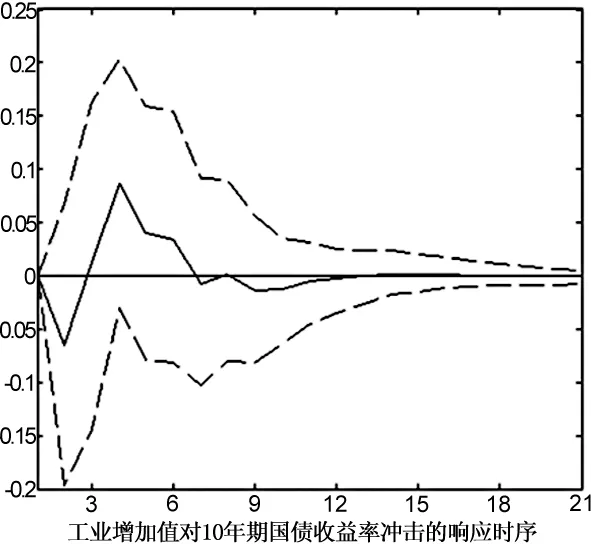

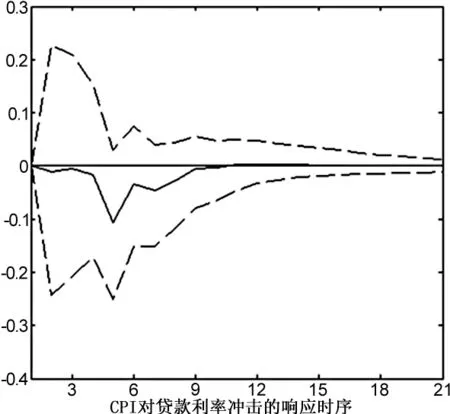

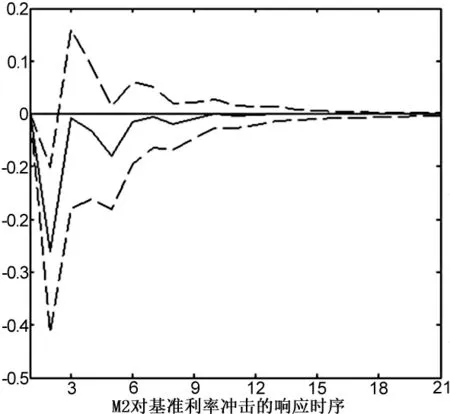

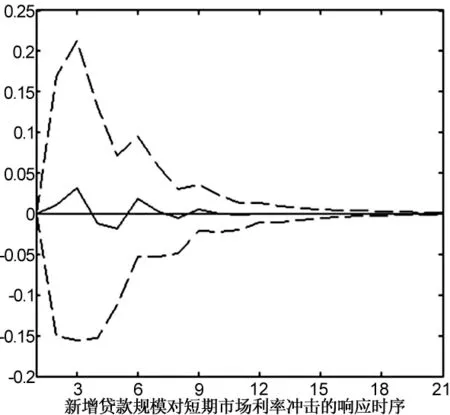

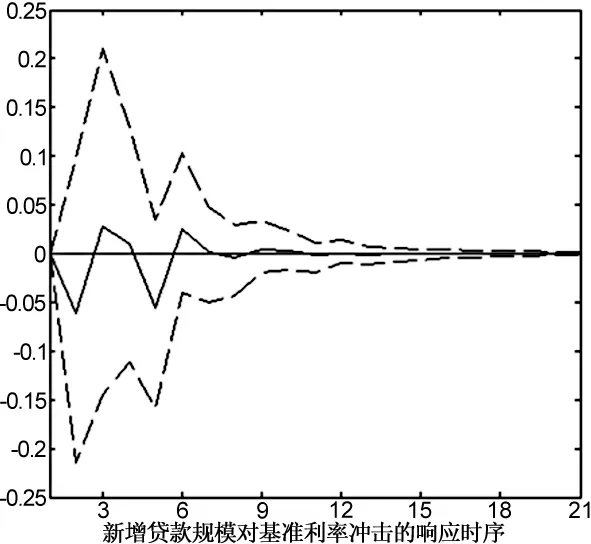

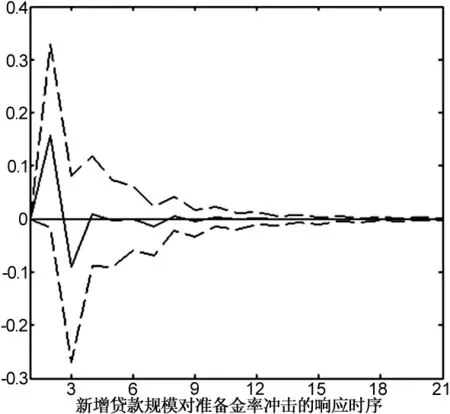

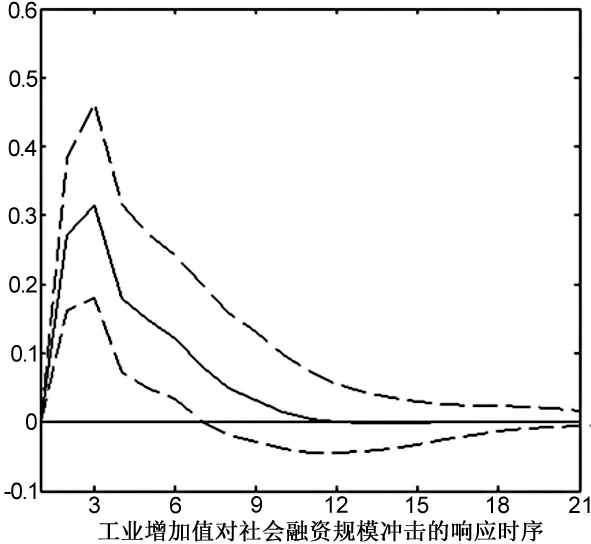

中介目标可控性检验为各中介目标与货币政策工具变量的相关性分析,其脉冲响应时序如图2所示。短期市场利率冲击对10年期国债收益率和一般贷款利率的影响较大,而对于贷款规模和社会融资规模的影响较小。公开市场操作对贷款规模和社会融资规模冲击的超调量较小,说明以短期市场利率为基准的价格调控对贷款和社会融资规模的影响并不突出。相比于公开市场操作,调升基准利率对贷款规模和社会融资规模的抑制作用较为显著。这种显著性同样体现在M1和M2的脉冲响应时序中。这表明存贷款基准利率仍是当前调控社会融资需求的主要变量,与前文关于市场环境的分析相符。

准备金工具对M1和M2冲击的超调量小于基准利率工具,而其对调控贷款规模的超调量较高。准备金率冲击下,贷款规模和社会融资规模的响应时序与短期市场利率冲击相似。这表明在样本期内准备金工具与公开市场操作作用机制相似,即影响市场资金成本。准备金工具的超调量相对较高反映出其对市场资金价格的冲击力度更强,但其无法实现公开市场操作的“微调”作用。因此,以社会融资规模作为中介目标下,公开市场操作是准备金工具的完美替代,其精度和成本也较准备金工具更有优势。

总体来看,我国以短期市场利率为基础的基准利率体系并没有形成,价格机制的实现仍然依赖于带有管制属性的基准利率工具。准备金工具与公开市场操作的调控效果相似,其反映了货币供给方式变化以及银行负债渠道的多元化。这一货币环境下的准备金工具更像作用于资金成本的价格型工具,其作为调控可贷资金规模的数量工具的作用逐渐减弱。这是我国价格型调控方式转变的内在特征。

图2 各中介目标对三种政策工具的脉冲响应

3.不同所有制企业调控分析结果

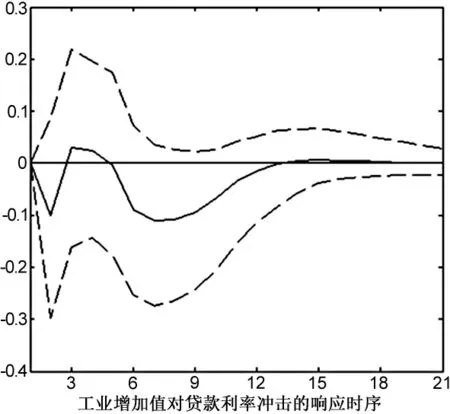

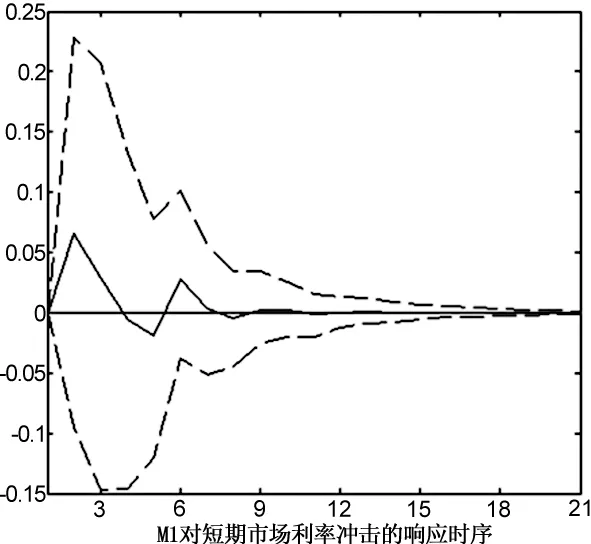

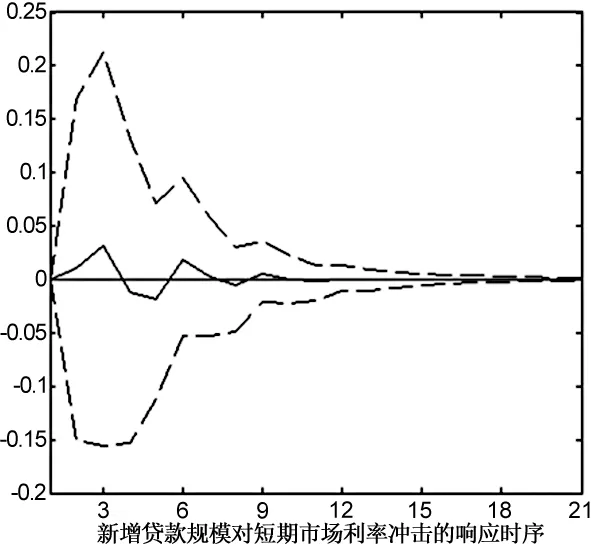

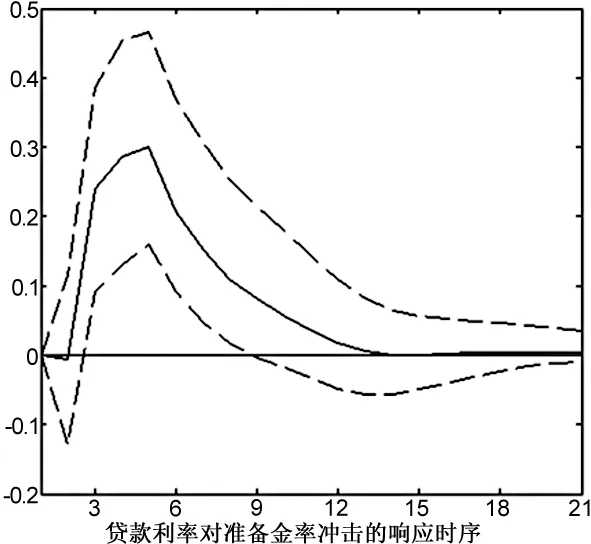

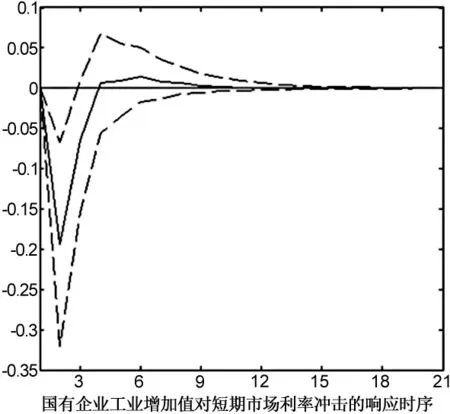

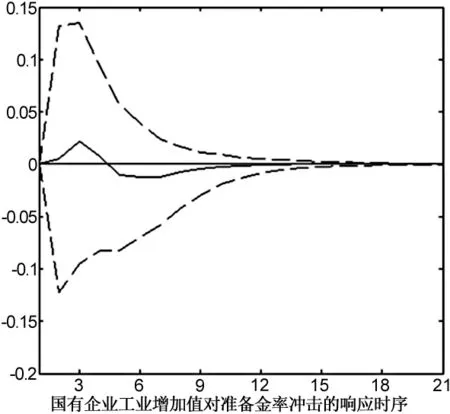

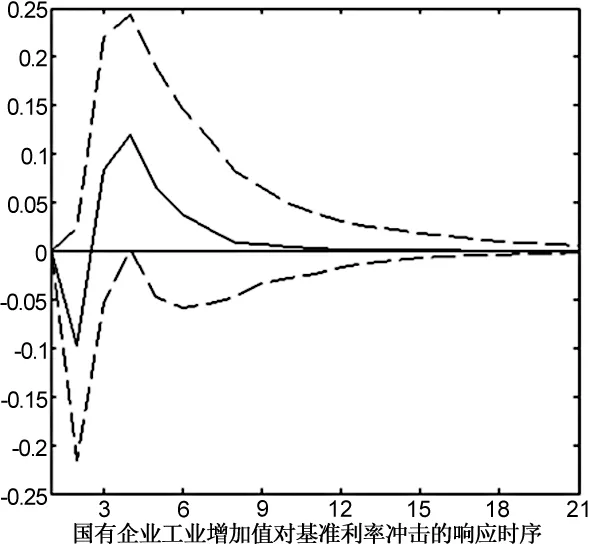

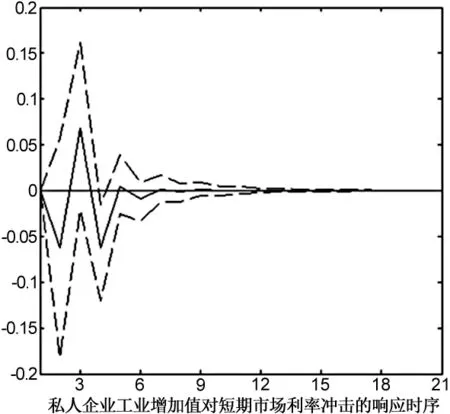

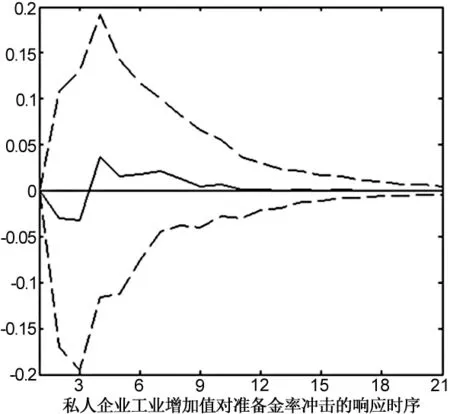

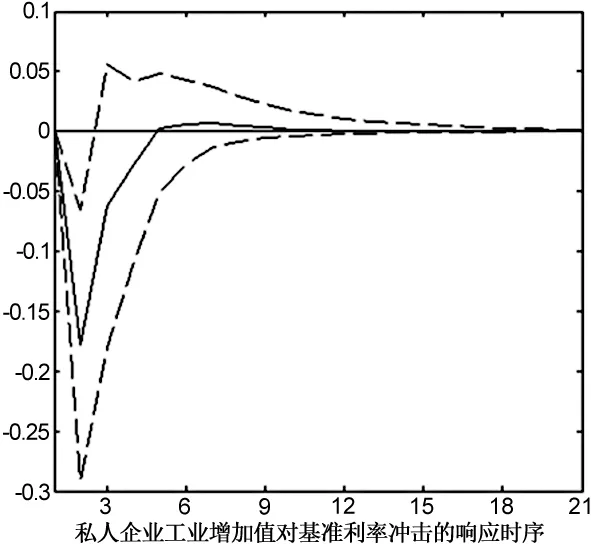

图3是国有和私人企业对政策工具的脉冲响应。可以看到,短期市场利率冲击对国有企业产出影响要强于对私人企业。这是因为相较于国有企业,私人企业参与直接融资的程度较低。私人企业融资结构中非正规融资成本难以受到公开市场操作的影响,而其正规渠道融资多依赖银行贷款。这一结果反映了短期资金市场与信贷市场的分割,即前文所述短期资金利率调控对贷款需求影响的乏力。

图3 国有和私人企业工业增加值对三种政策工具的脉冲响应

相较于公开市场操作,准备金调控对国有和私人企业工业增加值的响应时序存在较大差异。国有企业工业增加值在政策调控下会产生正向响应,随后转负并趋于稳态,其对准备金操作的响应存在一定时滞。私人企业工业增加值响应时滞较短,响应幅值大于国有企业,并且出现由负转正的趋势特征。本文认为,短期内,准备金工具作为一种数量型工具影响了银行的贷款供给规模。在准备金率正向冲击下,银行会首先收缩私人企业的贷款供给,造成私人企业贷款规模的负向超调。而这一变化往往会影响预期并促使银行将信贷资源更多配置于“安全”资产,这一条件下国有企业贷款规模增速短期内存在一定程度抬升的现象。随着银行资产负债配置调整的完成,准备金工具主要作为影响资金成本的价格型工具(如对图2的分析),此时两种所有制企业贷款的配置会逐渐趋于完善,超调特征会回归稳态。这一过程表现为国有企业贷款规模下降和私人企业贷款规模上升。两类企业响应时滞不同反映国有和私人企业对信贷供给变化的敏感性差异。无论从所有制特征(优先受到贷款收缩的影响)或是融资结构特征看(更多依赖于银行贷款,即银行依赖型借款人),私人企业对信贷政策的敏感性都会更高。

两类企业政策敏感性差异在基准利率工具冲击时序中依然得到体现。由图3可见,基准利率工具对私人企业贷款需求的影响较大,反映出私人企业对银行贷款的依赖性更强。国有企业响应时序的负向超调量较低(敏感性更低),并且出现由负转正趋势。整体来看,贷款基准利率变化对国有企业产出的抑制作用较弱。因此,在政策实践中,决策层往往配合以行政性手段来限制国有企业的融资需求。

综上分析,可以发现,国有企业产出对短期市场利率的敏感性较高,而私人企业产出则对基准利率调控较为敏感。这一特征说明,在私人企业融资结构单一、对银行贷款具有较大依赖性的情况下,贷款需求调控仍然要依靠基准利率工具,这事实上导致价格调控中短期市场利率向信贷市场利率传导的阻塞甚至是反转(Porter et al.,2009;He et al.,2011),造成基准利率体系无法有效形成。可以说,当前经济结构分割和市场结构的单一仍是价格调控实施的主要阻碍。

四、结论与启示

立足于新常态环境约束,本文分析当下货币政策数量和价格调控方式的有效性和适用性。从货币环境看,外汇占款萎缩改变了基础货币的投放方式,增强了基础货币量和货币价格的关联度。同时,金融深化使得狭义“货币乘数”机制逐渐减弱,数量型调控方式逐渐失效。从经济环境看,双轨制经济结构阻碍了价格机制的资源配置效率。在预算约束和所有制歧视条件下,数量调控和价格调控存在着互补性,两种调控方式缺一不可。而从市场环境看,我国单一的融资结构阻碍了短期资金利率对社会融资需求的影响力。这使得以短期资金利率为基础的利率体系无法形成,金融市场分割造成了利率传导渠道的阻塞。三种环境约束的相互交织使得调控方式的选择更趋复杂。由此,本文使用FAVAR模型对数量和价格调控方式的优劣和选择进行了实证分析,以求从政策传导的不同环节考察调控方式的有效性和适用性。在对中介目标的相关性检验中发现,数量型中介目标与产出和通胀的相关性要强于价格型中介目标,其中社会融资规模的相关性最好,这反映出社会融资结构与货币派生机制的多元化。在可控性检验中发现,基准利率对中介目标的影响效果最为显著,短期市场利率对数量型和价格型中介目标的影响能力均弱于基准利率,说明以短期市场利率为基础的基准利率体系并没有形成,利率传导仍然存在阻滞。对比数量和价格工具发现,准备金工具与公开市场操作对贷款规模和社会融资规模的调控效能相似,准备金工具体现出价格化趋势,其影响机制正在从调控可贷资金规模的数量机制向调节资金成本的价格机制转变。这是货币派生渠道多元化的具体体现。

在对货币环境和市场环境分析后,本文对双轨制经济环境以及两种调控方式的适用性进行了实证分析。与既有研究结论相悖的是,国有企业对以短期市场利率为基础的价格调控更为敏感,私人企业敏感性相对较低。原因可能是国企在正规金融市场参与度较高,并且融资渠道更加多元化。国有企业融资结构和融资渠道的优势使其在价格调控方式实践中承担着先行者角色,但这种角色又与其自身预算软约束特征相悖。这导致价格机制的资源配置效率无法有效提升。

综上,本文认为,现阶段央行仍需以数量调控方式为主,兼顾两种调控方式使用。在价格调控方式的转型中,应积极利用货币环境变化契机,以流动性调控的“价格化”为切入口,逐步引导市场化利率体系的构建。在这一过程中,央行应重点关注融资结构单一和金融市场分割问题,优先加大直接融资市场的扩容力度,加强金融市场基础设施建设,鼓励更多的非国有中小企业参与其中,以增强短期市场利率的基准属性。只有持续推进金融市场环境建设,并协调解决预算软约束问题,价格调控方式才得以有效实施。