非物质文化遗产档案资源建设公众参与模式研究*

孙世鑫,黄川川

非物质文化遗产档案资源建设公众参与模式研究*

孙世鑫,黄川川

(深圳职业技术学院,广东 深圳 518055)

本文基于对已有非遗档案资源建设模式优缺点的分析,剖析了非遗档案资源建设公众参与模式构建的动力和基本原则,并提出了以现有政策法规为依据,社会公众广泛参与、档案管理业务部门主导、专家学者提供支持的非遗档案资源建设公众参与模式,以该模式为基础,论述了一个全社会公众参与非遗档案资源建设的参与式模式实现的路径。

非物质文化遗产;档案资源建设;公众参与;模式

非物质文化遗产档案是见证非遗的传承演变过程及其各个阶段文化的特征、反映非遗的现存状态和存续情况、记录非遗保护与管理工作的各项活动、体现非遗代表性传承人及典型传承群体自然状况、文化背景、文化活动等的各种类型记录材料的总和[1]。非遗档案作为非遗信息的主要表现形式之一,是非遗传播的重要载体,对非遗的保护和传承有着积极意义,而非遗档案资源建设是实现非遗档案信息资源聚合、有序和优化的重要途径。然而,在Web2.0环境下,非遗档案资源建设的主体、客体、方法都在发生变化,传统模式面临着新问题。为此,如何抓住Web2.0带来的新机遇,充分利用公众力量,最大限度地抢救非遗档案资源,是非遗档案资源建设面临的重要课题。

1 非遗档案资源建设模式的总结

非遗档案资源建设是指非遗档案信息资源从形成到开发的全过程。实践中,非遗档案资源建设主要表现为:非遗项目和非遗传承人的普查、数字化记录与建档、数据库建设、非遗资源开发、非遗申报与保护工作中形成档案的管理等方面的工作,其目标是通过广泛的收集(采集)、征集等手段,实现非遗档案资源的聚合,进而通过分类、鉴定、著录、整合、建库、开发等手段实现非遗档案资源的有序化。

非遗档案资源建设模式是在非遗保护工作中总结归纳出来的,或者基于某种成熟理论、技术方法提出的,能够指导非遗信息资源建设工作的思维方法和操作规程。由此,非遗档案资源建设模式分为两个类型:第一,基于非遗实践工作形成的非遗信息资源建设模式。例如,西周时期的“采诗观风”制度、秦汉时期“乐府”采诗制度,直到近现代以来形成的普查制度[2],究其实质都是典型的非遗信息资源建设模式,可称之为“普查”模式;第二,基于成熟理论、技术方法提出的非遗信息资源建设模式。例如,学者们提出的建立“非遗数据库”、建立“非遗数字生态博物馆”,是在信息技术、数字技术环境下,利用数据库原理、生态博物馆等理论、技术方法的指导形成的非遗档案资源建设模式。由此,笔者通过查阅相关文献,国内外非遗信息资源建设主要存在五种模式:登录-普查模式、建档模式、建库模式、建站模式、建馆模式。

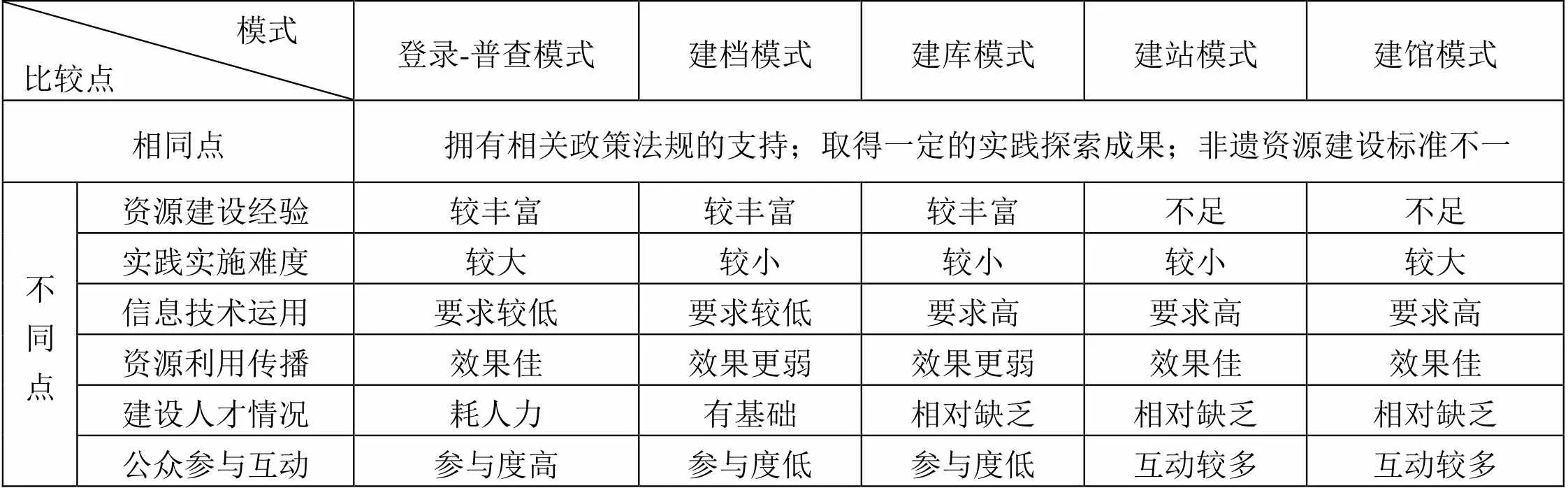

非遗资源建设是一项系统的工程,涉及到资源规划、开发利用、共建共享等多个方面,对于一种非遗资源建设模式而言,模式的实施难度、经验多寡、资源利用、建设成本、建设人才、技术支撑、政策条件等因素,都会影响非遗资源建设模式的实际效用。上述的五种模式,分别在不同层面、不同程度上存在着优点与缺点。

表1 非遗档案资源建设各种模式的比较

总结上述五种模式,发现各具优劣,建馆模式处于起步阶段,普查模式耗人力、实施较困难,建库与建站模式需更多关注建设人才培养与技术运用,建档模式的经验、人才、操作基础较好,值得进一步探索、完善。总体而言,上述模式的不足之处表现在:①对公众力量的忽视。当今世界早已经进入web2.0时代,通过网络调动社会力量的参与成为可能,然而以上模式都忽视了对公众力量的利用;②对专家学者的忽视。在非遗档案资源建设当中,对文化背景,尤其是非遗知识背景的要求较高,而在当前的非遗档案资源建设模式当中,对非遗领域专家知识的利用被忽视;③对非遗档案资源管理方法的忽视。当前的非遗档案资源建设工作中,档案机构往往处于边缘地带,档案管理的理论方法被忽视。因此,如何充分利用公众的力量,依靠专家学者的知识,借助档案管理的理论方法来进行非遗档案资源建设,值得我们深入探索。

2 非遗档案资源建设公众参与模式的构建

本文所提出的非遗档案资源建设公众参与,实质就是指公众参与到非遗档案资源的收集、整理、鉴定、分类、保存与传播利用等整个资源建设过程当中,充分利用公众的力量和智慧来实现非遗档案资源建设。公众是指包括政府在内的、参与非遗档案资源建设的一切个人、机构、法人和其他社会组织的广泛意义上的社会群体,具体而言由政府文化管理部门、公共文化事业机构、其他社会组织、非遗传承人、普通民众公众等组成。总的说来,公众借助平台参与非遗档案资源建设已成为趋势,积极引导这种趋势的发展,充分发挥公众的智慧和力量,不仅有利于推动非遗档案资源建设,还能使非遗档案资源建设事半功倍取得丰硕成果。

2.1 模式构建的动力分析

2.1.1 非遗档案资源自身价值实现的需求

从档案角度考察,非遗档案是社会的原始记录,再现非遗各个阶段的原貌,既能真切还原非遗的形成过程,又具有开发利用价值。从资源角度考察,非遗档案资源又具有分散性和珍贵性。良好的非遗档案资源建设模式既能调动社会各界力量收集分散的非遗档案,又能形成统一的整理方案,维护非遗档案资源价值。由此可见,形成良好的非遗档案资源建设模式能够实现非遗档案资源价值最大化。

2.1.2 非遗档案资源管理体制创新的要求

从非遗建档多主体参与的现实情况看,档案部门在非遗档案资源建设中的主体地位并未得到应有的重视。首先,在管理体制方面,非遗由文化主管部门主管,非遗档案资源建设工作也是由文化主管部门进行统筹推进,档案部门参与存在着体制方面的桎梏[3]。其次,档案部门部分工作人员已经意识到非遗建档的重要性,但出于对现有管理体制的考虑,加之或多或少存有“多一事不如少一事”的想法,在非遗建档管理与非遗信息服务方面并没有采取更多行动。这种情况直接导致档案部门在非遗档案资源建设过程中参与度较低。因此,创新非遗档案资源管理体制,是档案部门、文化主管部门都需要认真研究的问题。促使多个主体之间协同发展,需要从宏观层面保证非遗档案资源建设,并使之达到最优目标,这也是创新非遗档案资源建设公众参与模式时需要考虑的重要方面。

2.1.3 非遗档案资源建设意识的推动

从纵向看,非遗档案资源建设意识的提升,推动非遗档案资源建设的逐步深入。随着非遗档案信息化建设进程的加快,从初期各地的简单搜查和分散保存,到如今在宏观法规政策体系指导下所形成的体系化的普查和整理方案,非遗档案资源建设初具成效,如形成大量的非遗出版物,各地逐步推进非遗数据库、非遗网站的建设。丰富的非遗档案资源建设成果表明非遗档案资源建设已从简单的规划逐步转化为系统化的实践。

从横向看,非遗档案资源建设在社会公众的参与下,已不仅仅是政府的事情,而是全民共同的责任。公众利用便携式照相设备等采集非遗,通过网络或新媒体发布,也是一种参与非遗档案资源建设工作的表现。公众整体素质的提升以及现代科技的发展对非遗档案资源管理提出更高的要求,公众谋求通过建立完善的非遗档案资源建设模式,充分发挥非遗档案资源作为精神食粮的作用,满足其文化需求。

2.1.4 科学技术发展的支持

与现代技术的结合是非遗档案资源建设发展的必然。互联网技术、物联网技术、云计算技术、Web2.0等都为非遗档案资源建设提供了技术支持。

科学技术的支持可改善非遗档案资源建设主体体系。众所周知,非遗扎根于民间,公众的参与度在非遗保护中占据举足轻重的地位。在被科学技术包围的时代,公众可利用各种终端设备实现与非遗档案资源随时随地的互动,人们可以通过博客、维基、电子邮件、即时通信等网络应用,高效便捷地传递信息,交互意见,展开协作。因此科学技术的发展推动了公众主体职能的发挥。

同时,科学技术推动了非遗档案资源建设的深入。以Web2.0为例,它可充分调动社会公众的力量,实现对大量隐藏在民间的非遗资源的收集、整理和宣传利用。例如,2000年云南省社科院白玛山地文化研究中心启动的“乡村影像计划”[4],即通过鼓励当地居民利用各种影像设备记录本地区的文化变迁,并通过Web2.0深化对非遗档案资源的收集,既可以通过用户自身实地收集和在线收集,保证非遗资料的真实性和新颖性,也可通过管理员在线收集,保证非遗资料的完整性和有序性。非遗档案资源建设的深入发展需要科学技术的支持,科学技术的日新月异也要求非遗档案资源建设的变革来顺应时代发展潮流。

2.1.5 相关法规体系的保障

我国从中央到地方都出台了非遗保护相关法律法规,以加强非遗档案资源建设。在《非遗法》颁布之前,国家层面出台了《中华人民共和国民族民间传统文化保护法》、《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》、《国家非物质文化遗产保护专项资金管理暂行办法》、《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》等。2011年,《非遗法》出台,我国非遗保护正式进入有法可依阶段。截止目前,国家和地方层面对非遗项目的认可、非遗代表性传承人的遴选及其利益保护等,都进行了比较系统的规定,为非遗档案资源建设提供了必要的保障。

2.2 模式构建的主要原则

就非遗档案资源建设公众参与模式而言,技术、人才、管理、制度和体制是模式构建的关键要素,它们自身的发展环境、各自的组合形式以及运动规律都会对非遗档案资源建设公众参与模式的构建产生重要影响。鉴于此,笔者认为构建非遗档案资源建设公众参与模式的原则应该包括以下四个方面:

2.2.1 规范化保护原则

所谓规范化保护就是对非遗档案工作的各个环节进行规范,比如非遗档案信息的收集、整理、鉴定、保管、编研、检索、开放等。随着数字技术的发展,数字技术逐渐渗入到非遗档案工作中来,由此形成了数量巨大的文字、音频、视频等类型的数字化信息,并且数字格式也各不相同。与此同时,由于设备、管理标准和操作流程的不统一,各类非遗档案、各种格式的非遗数字档案在使用上会存在着不兼容的问题,影响公众的普遍使用,也影响各保管机构的信息共享。因此,必须对非遗档案工作的各个环节进行科学规范,保证非遗档案信息的原始性和动态性,减少人为因素对非遗档案信息在管理和利用层面的影响,保证非遗档案信息能够及时、有效地被利用者获取。

2.2.2 平台化保护原则

文化部指出“当前我国非遗保护体系已经初步形成,具有系统性、科学性和规范性的特征。”[5]然而,现有的保护体系的重点仍然在非遗的具体项目,比如构建了国家、省、市、县四级非遗名录和非遗传承人名录,但是对于推广和保存非遗的保护成果重视程度仍然不够,特别是非遗数字化保护标准、保护方式和保护技术。从现有条件来看,构建一个非遗保护平台,以平台的形式吸引社会公众、文化机构、社会组织等建设主体共同参与到非遗的保护工作中,是促进非遗档案资源建设公众参与模式构建的最为有效的途径。

2.2.3 集成化保护原则

目前,我国在非遗保护工作方面取得了突出成效,但也不可避免地需要应对外界环境带来的挑战,需要不断补充新的非遗保护理念和非遗保护技术。纵观整个非遗档案资源建设理论研究现状,本专业领域的研究仍然处于主要地位,跨学科的研究和应用性研究十分缺乏,这也使得非遗档案资源的实际建设工作难以实现跨越式发展。因此,必须以已有的档案学基础理论研究为基点,同时将其他学科和领域的先进研究成果引入到非遗保护和非遗档案资源建设研究中来,特别是全球数字化趋势中形成的各类高新技术,如虚拟技术、数据管理技术等,通过理论结合技术创新非遗保护机制,探索和构建非遗档案信息资源公众参与模式。

2.2.4 社会化保护原则

社会化保护包含了两个层面的概念,一是考虑到社会公众的文化需求,二是最大程度地整合利用各个社会组织的可配置资源。具体而言,在物质生活需求得到极大满足的时代条件下,社会公众对于文化的需求越来越多,并且呈现出个性化需求的特点,因此传统的非遗保护方式已经不能完全满足公众需求。在保证非遗原始性的情况下,科学合理地引入现代化非遗保护技术,同时加强非遗的生产性保护,尤其是非遗与地方旅游的有效结合,是将非遗保护成果推向公众利用的重要举措。再者,非遗档案资源建设涉及众多文化部门,如档案馆、文化馆、图书馆、博物馆等,这类公共文化部门都利用自身的条件形成了一大批成果,为此,必须结合实际情况,整个各个部门的可配置资源和可共享资源,最大限度地满足社会公众的文化需求。

2.3 模式的内容阐释

近年来,国内外学者开始关注以“非遗资源”建设实践和理论中“公众参与”的实现路径和方式。如FreemanCristinaGarduno提出以大众参与的图片分享网站“Flickr”为平台,开展非遗档案资源的收集和管理[6];SheenaghPietrobruno提出了运用Web2.0工具(如YouTube)实现非遗动态影像的非官方建档路径[7];戴旸等总结国外公众参与非遗建档的实践案例及其特点,并从收集、宣传、传承等环节对国外非遗建档过程中的公众参与进行探讨和分析[8]。此外,麻省理工学院(MIT)斯隆管理学院群体智慧研究中心专家Malone等还专门设计出群体智慧的经典管理模型[9],并在网络论坛、气候保护的领域取得较好的应用效果,这无疑可以作为非遗档案资源建设模型的设计蓝本,为非遗档案资源建设的“公众参与”模式的模型设计提供良好的借鉴与参考。

实践方面,Wiki和百度百科已经为公众参与非遗档案资源建设提供了一个开放平台,以词条创建和编辑为中心,充分调动了非遗爱好者、非遗专家、一般社会大众等公众群体参与非遗档案资源建设的积极性。当然,此类开放平台的不足又表现在可信度和权威度有待加强,词条间也缺乏联系等。因此,在构建非遗档案资源建设公众参与模式的模型时,必须要考虑到平台建设的优势与不足,既保证公众参与的积极性,也要减少或避免开放平台带来的弊端。

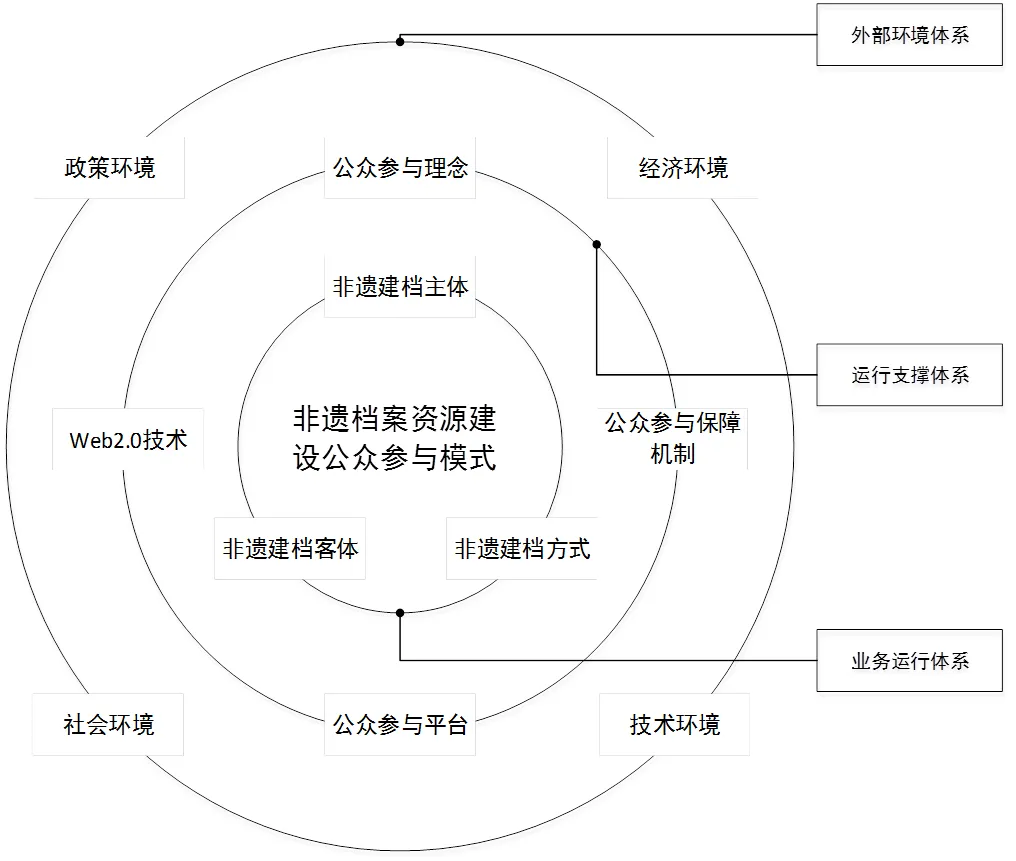

综合上述研究成果和实践案例,以及基于构建公众参与模式的规范化保护原则、平台化保护原则、集成化保护原则和社会化保护原则,同时考虑到构建公众参与模式在管理层面、技术层面、标准层面的要素,笔者初步构建了非遗档案资源建设公众参与模式的宏观模型,该模型主要由业务运行体系、机制支撑体系和外部环境体系构成,如图1。其中,业务运行体系是非遗档案资源建设公众参与模式的内容支撑,它以非遗建档主体、非遗建档客体和非遗建档方式三部分构成,主要目标在于实现非遗档案资源建设公众模式的业务功能。公众参与模式下的非遗档案资源建设,非遗建档主体所发挥的功能不仅仅是搭建平台、组织管理和维护,更要使建档主体中的公众参与到非遗建档的具体实施中,特别是非遗爱好者、非遗专家、非遗传承人等与非遗档案资源密切相关的公众群体。非遗建档的客体也不再局限于非遗项目本身,更要扩大到非遗传承人,非遗档案资源也要涵盖纸质、视频、音频、实物、口述等多个类型的档案,最大程度地保证非遗档案资源的齐全完整,全方位展示非遗项目,促进非遗的传承和保护。

机制支撑体系是非遗档案资源建设公众参与模式的运行保障,它包含了公众参与理念、公众参与保障机制、web2.0技术和公众参与平台四部分内容,主要目标在于保障非遗建档资源建设公众参与模式的运行,保障非遗档案资源公众参与模式的实现。公众参与理念、公众参与保障机制、web2.0技术、公众参与平台建设四者之间关系密切,公众参与理念关系到保障机制的建立和完善、web2.0技术的应用以及平台建设的搭建。反之,在平台的搭建过程中,不仅需要技术的支撑,也需要理念的指引和机制的保障。

图1 非遗档案资源建设公众参与模式的宏观模型

外部环境体系是非遗档案资源建设公众参与模式的实现条件,非遗档案资源建设公众参与模式主要面向非遗保护所处的政策环境、技术环境、经济环境和社会环境四个方面内容。其中,非遗的政策环境关系到非遗保护工作的整体开展,目前我国构建了国家、省、市、县四级政策体系,政策体系中明确规定了非遗保护的主体、客体、资金投入、组织保障等内容。社会文化环境指的是社会公众对于非遗保护的认识,良好的社会文化环境能够吸引广泛的社会大众参与到非遗保护工作中来,从而在全社会形成一种非遗保护的热潮,这也将有利于非遗档案资源建设公众参与模式的实践。非遗保护经济环境既包括非遗项目本身的发展环境以及非遗传承人的生存环境等,非遗所处的保护环境决定了采取何种模式进行保护和开发,当前的非遗保护环境下,非遗传承面临着“人走技失”、“人亡档失”的困境,构建公众参与的非遗档案资源建设模式是必然选择。非遗保护技术环境是公众参与模式的技术支撑。网络环境下的非遗保护技术又增加了新内涵,如非遗数字化保护、非遗数字化展示与传播等。

3 非遗档案资源建设公众参与模式的实现路径

非遗档案资源建设公众参与模式的具体实现,应该从建设目标、建设主体、建设机制和实现过程四方面加以考量。

从建设目标来看,非遗档案资源建设公众参与模式主要目的是充分利用公众的力量来实现非遗档案资源的收集、鉴定、描述、分类、保存与传播利用,建立一个基于网络的非遗数字档案资源库、非遗知识库,最终实现非遗档案资源的数量增加、质量优化,以及利用的可视化和个性化。

从建设主体来看,非遗档案资源建设公众参与模式的主体主要分为管理主体和实施主体。其中,管理主体是非遗档案资源平台的开发者或提供者,他们主要负责平台的搭建、组织管理与维护。管理主体可以由政府文化管理部门、公共文化事业机构、其他社会组织(如企业、民俗协会、非遗研究机构等),甚至个人(如非遗传承人、收藏家等)当中的任意一个主体来充当,也可以由多个主体共同充当。而实施主体就是社会公众群体(政府及文化机构人员、研究机构人员、传承人、其他资源拥有者、其他普通网民等等),充分赋予社会公众参与非遗档案资源建设的主体地位,这本身也是设计与搭建非遗档案资源平台的基本出发点。

从机制体系来看,非遗档案资源建设公众参与模式的机制体系是保证非遗档案资源建设公众参与模式正常运转,并且对公众参与过程进行有效组织和质量控制的规则制度和方式方法等。其中控制机制和激励机制是机制体系中最为重要的两大要素。控制机制的构建目的在于保证非遗档案资源建设公众参与模式的正常、正确实施,其主要包含内容控制、权限控制、程度控制等方面。激励公众群体参与到非遗档案资源建设要的当中具有一定难度,需要采取必要的措施进行引导。

从实现过程来看,非遗档案资源建设公众参与模式是通过非遗档案资源平台整合各方非遗档案资源,通过技术层面、管理层面等推动和发展,形成一个公共的、可信的非遗档案资源平台。在此平台上,社会公众参与非遗档案资源的建设,将非遗资源上传到平台上,平台管理者按照相关标准设定相应的分类、组织方案以及元数据著录项,并进行关联、整合、可视化展示,最后通过平台提供利用,这样,从资源的主动采集→公众的自愿贡献→档案人员的专业化处理→平台的整合、开发与呈现→公众利用形成一条实现路径。

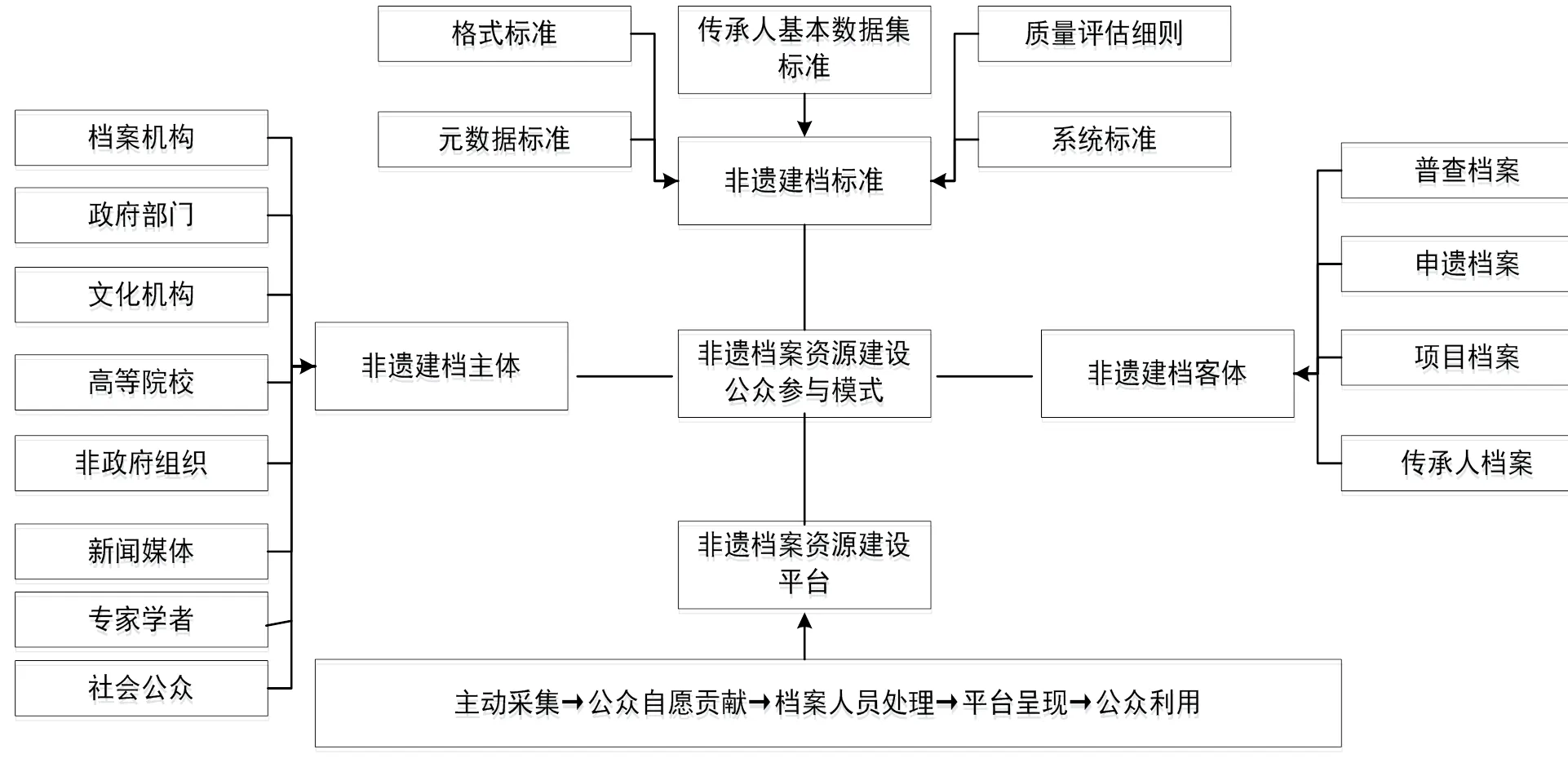

基于上述的认识,笔者从非遗档案资源建设公众参与模式的主体、平台、机制和实现四个方面提出非遗档案资源建设公众参与模式的实现路径图,如图2。

3.1 建设主体层面

从主体角度来看,在非遗建档标准的支持下将非遗建档主体和非遗建档客体纳入非遗档案资源平台中,体现了非遗档案资源建设公众参与模式的对象涵盖。其中,非遗建档主体包括政府部门、档案机构、文化机构、高等院校、非政府组织、新闻媒体和社会公众。非遗建档客体包括普查档案、申遗档案、项目档案和传承人档案。非遗建档标准则包括格式标准、元数据标准、传承人基本数据集标准、质量评估细则和系统标准。一般而言,各国非遗保护以及非遗建档主体由政府文化部门主导,此外图书馆、博物馆、档案馆等文化机构作为辅助性主体“主动或被动”地参与其中。在我国,官方非遗普查、建档、建库等工作通常由文化部主导、规划,有各地文化部门具体实施。而图书馆、博物馆以及档案馆等机构通常将非遗文献、档案资源建设作为其丰富馆藏资源建设的一种手段,开展以地方特色、民族特色等主题的非遗档案资源建设工作。然而,非遗档案资源建设公众参与模式下,群体参与的非遗档案资源建设,在一定的管理主体安排下,在主体层面要求最大限度地确保由个体构成的社会公众群体参与到非遗档案资源建设当中。当然,在资源建设主体当中,还需要重视非遗专家学者以及档案专业人士的干预,以确保资源建设的标准化和规范化。

图2 非遗档案资源建设公众参与模式的实现路径

基于我国非遗档案资源建设工作的复杂性以及多主体参与的现实,笔者认为,在群体自组织的基础上,应进行必要的他组织(hetero-organization)。他组织是与自组织对应的概念,表示组织力来自系统外部,组织者不包括在组织内部。他组织与自组织是互补的,一切合理地生成、存在和延续的系统都是自组织与他组织的辩证统一。在两个系统中,上一层次的他组织须以下一层次的自组织为基础才能可靠地建立起来,下一层次的自组织须以上一层次的他组织为指导(至少是限定边界条件)才能有效地展开。如果子系统丧失了整系统对其的他组织,也就意味着上层对下层他组织的失控,系统就会失去整体性,这就必然导致子系统的瓦解,子系统的瓦解带来的直接影响就是系统现实基础的崩塌,系统呈现僵化[10]。因此,要适当依靠管理主体利用叙词表、可视化软件、本体构建软件等充分吸收和引入社会网络分析和本体等他组织方法,以弥补自组织的不足,提高自组织的规范化和质量[11]。

3.2 平台构建层面

从平台角度来看,非遗档案资源建设公众参与模式所辖的非遗档案资源平台通过环境感知、任务设置、数据整合、信息处理、方案自组织和建档保护实施六个工作环节,在非遗资源平台上体现与非遗知识库的信息交互与知识发展。从公众参与的角度来看,上述流程意味着对面向社会需求对非遗档案资源建设的目标、内容进行创造和决策。创造意味着创建一些新的内容,可以是原创的,也可以是上传的一些共享中没有的内容,例如程序开发中的一些代码片段、Wiki中的一个条目等等。决策意味着评估和选择,对已有的内容进行评价,选择更为合适的内容代替已有内容。而对于非遗档案资源建设的目标而言,主要是通过广泛的收集(采集)、征集等手段,实现档案资源数量的增加和聚合,通过分类、鉴定、著录、整合、开发等手段实现非遗档案资源的有序化和质量的优化。

因此,我们将基于公众参与的非遗档案资源建设的目标界定为:实现非遗档案信息资源建设和以及资源的优化。围绕此目标的实现,主要有创造、决策两个方面的主要内容。不同的参与者群体可以从自身的角度或者利益诉求出发,自由地在网络空间发表自己的观点和建议,同时,参与者群体之间也可以进行信息交换,构建一个相互讨论和共享观点的平台。再者,参与者也可以以投票的方式对非遗项目进行分级,主管机构根据参与者的投票结果结合实际情况对非遗项目分级。最为重要的是,在大量的数据资料充斥着网络的环境下,广大的参与者群体能够对各种数据资料进行划分、评判,这些信息反馈到主管机构手中,主管机构依据评判结果来决定是否保留原有的数据资料。

当然,在平台的构建方面需要通过一定的技术方法来实现平台的规范运行,在实践当中,单纯由公众参与资源的上传、分类、整理等可能会造成建设质量的参差不齐,笔者认为,对于平台上资源的整理与开发,需要有档案部门的参与,因为档案部门在档案管理实践中具有成熟的经验,对于档案管理的一整套流程以及相关规范标准更加熟悉,因此,平台的构建需要有档案部门的参与,这也就是前文述及的档案业务部门主导的原因。

3.3 实现机制层面

从机制角度来看,公众是非遗档案资源建设公众参与模式的核心,非遗档案资源建设公众参与模式的机制体系也是从公众参与为依据进行设立。大众群体在非遗档案管理工作中的参与,都是以非遗保护和传承为共同出发点,各参与群体之间在互相信任的基础上自由进行信息交流、共享。这种信任涵盖了多个方面,如参与群体对非遗档案资源建设的价值信任、各群体之间的信任等。总而言之,参与群体的共同出发点和群体之间的互相信任是非遗档案资源建设公众参与模式有效践行的基础和前提,因此,需要建立科学的信任机制。

此外,在非遗档案资源建设公众参与模式体制建设中,激励机制也扮演着重要的角色,正如前文所述,激励机制的提出是基于参与公众自身的利益需求。不同的参与群体参与非遗档案资源建设的目的相同但原因不同,如非遗传承人是出于传承的原因,非遗爱好者是出于兴趣的原因,非遗学者是出于学术研究的原因等,对不同的参与群体应该采取不同的激励手段,如物质奖励或精神奖励。激励机制的构建能够在短时间内提高公众参与非遗档案资源建设的积极性和热情,同时满足其自身的精神或物质需求。最后,公众参与非遗档案资源建设还需要质量控制机制。由于公众群体数量的庞大,每个个体的文化水平、利益需求、所处环境都不同,因此参与到非遗档案资源建设的效果和质量也不同,为了保证公众参与模式下非遗档案资源建设的质量,必须建立有效的质量控制机制,对低质量或虚假的非遗信息资源及时进行剔除,避免对用户造成误导。当然,除了信任机制、激励机制、质量控制机制以外,必要的知识产权保护机制也是非遗档案资源建设公众参与模式机制体系的内容。

3.4 系统实现层面

从实现角度来看,要实现以上的各种方法和方式,最重要的是开发基于Web2.0的非遗档案资源平台,并在其中实现公众协作功能。总的说来,该系统平台需要具备非遗资源存储、展示、管理、展示、协作、交互等基本功能。包括非遗资源数据库系统、内容管理系统、用户管理系统等系统支撑,以及便于公众实现的各类应用程序接口等。具体而言,该系统的设计将以非遗档案资源建设理论为指导,以Web2.0为主要实现手段,既要吸收了传统档案管理系统中优越之处,如档案资源库的建设,也更要突出对个体力量的充分调动和最大限度的发挥。

设计出的系统平台,首先应该是一个基于大众群体的网络自组织社区,通过Blog、Wiki和Tag等社会性软件与技术的引入,使得各用户主体之间通过自组织动态演化出一个非遗档案管理的虚拟社区,并进一步细分出各种主题社区,实现管理网络的细化和复杂化;其次,该系统也应该是一个开放的、共享平台,用户可以自由参与信息的发布和接收,依托Web2.0实现的非遗档案资源建设应该是通过用户主体的建设与维护来实现的,用户可以将自己保管的个人档案资源不公开,也可以开放自己的私有资源,与其他用户进行实时共享,形成互利互惠的氛围,利他主义和互惠机制则成为促进资源共享的动力机制;最后,本系统是一个发挥各参与主体力量的平台,各参与主体相互合作,共同参与非遗档案资源的收集、整理、鉴定和开发,实现非遗档案资源的社会化,总而言之,依托互联网建设起来的本系统将为其产生和发展提供重要的协作基础。

4 结 语

本文探索并形成了一种“自下而上(bottom-up)”的非遗档案资源建设模式,即公众力量参与、档案业务部门主导的非遗档案资源建设。这种全新的模式是现有的非遗档案资源建设模式的补充,适应了Web2.0环境下新媒体的发展趋势,有益于推动文化主管部门科学实施、稳步拓展非遗档案资源建设工作,将“十三五”期间非遗档案资源建设乃至非遗的保护与传承推向一个新的高度。其现实意义表现在:①建构非遗档案资源建设的公众参与模式,是对网络环境下公众参与社会治理和文化建设的社会发展趋势的积极回应,是在非遗档案资源建设领域利用群体智慧和发挥社会力量的重要尝试,有助于提升国家非遗保护的力度。②非遗档案资源建设的公众参与模式契合了非遗的民间性、多样性、活态性等特征,将非遗档案资源建设的主体由政府机构、文化单位等进一步扩展到社会的各个领域,既有助于减轻因政策、经济等诱导性因素对非遗原生性的破坏,也有助于非遗在保护中实现传播与传承,更有助于推动从社会公众和社会文化的视角而非政府机构和政治治理的角度审视非遗档案资源建设与非遗传承的关系,使非遗档案资源的建设归回到非遗自身的发展与演变之中。

[1] 周耀林,戴旸,程齐凯.非物质文化遗产档案管理理论与实践[M].武汉:武汉大学出版社,2012:49.

[2] 王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2006:169.

[3] 周耀林,程齐凯.论基于群体智慧的非物质文化遗产档案管理体制的创新[J].信息资源管理学报,2011(2):61.

[4] 我院多位学者参加“乡村之眼:第三届人类学纪录影像论坛”[EB/OL].[2016-01-25].http://www.sky.yn. gov.cn/dtxx/csdt/6416440345945516053.

[5] 新华社.文化部:我国非物质文化遗产保护体系初步形成[EB/OL].[2013-4-10].http://www.gov.cn/jrzg/ 2012-06/05/content_2153951.htm.

[6] Freeman C G. Photosharing on Flickr: Intangible heritage and emergent publics[J]. International Journal of Heritage Studies, 2010,16(4-5):352.

[7] Pietrobruno S. Cultural Research and Intangible Heritage [J]. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 2009,1(1):227.

[8] 戴旸,胡冰倩,冯丽.国外公众参与非物质文化遗产建档实践及其借鉴[J].中州大学学报,2015(1):88.

[9] Malone T W, Laubacher R, Dellarocas C. The Collective Intelligence Genome[J]. MIT Sloan Management Review, 2010,51(3):21.

[10] 苗东升.自组织与他组织[J].中国人民大学学报,1988,2(4):67.

[11] 孙中秋,陈晓美,毕强.知识自组织与他组织方法类比与融合研究[J].数字图书馆论坛,2014(9):19.

Research on Public Participation Mode of Intangible Cultural Heritage Archives Resources Construction

SUN Shixin, HUANG Chuanchuan

()

Based on analysis of the advantages and disadvantages of existing archive resources construction modes for intangible cultural heritage, this article studies the motivation and basic principles of the public participation mode construction for intangible cultural heritage archives resources construction. It proposes the public participation mode of intangible cultural heritage archives resources construction based on existing policies and regulations, participated by public, led by department of archives management and supported by experts and scholars. On the basis of this mode, this article also discusses how to encourage the public to participate in the construction of intangible cultural heritage archives resources.

intangible cultural heritage; archives resources construction; public participation; mode

10.13899/j.cnki.szptxb.2018.04.009

2017-07-04

本文系广东省哲学社会科学“十二五”规划2015年度学科共建项目“文化与科技融合背景下的广东非物质文化遗产保护机制与实践路径研究”(GD15XGL51)研究成果之一

孙世鑫(1984-),男,籍贯河南,硕士研究生,讲师,主要研究方向为高职思政教育相关。

G123

A

1672-0318(2018)04-0051-09

——数字化测绘建档技术助力历史建筑保护