粤派竹笛初探

王沥沥

粤派竹笛初探

王沥沥

(星海音乐学院 音乐学系,广东 广州 510000)

粤派竹笛是基于广府的民间音乐基础之上,经过长期的衍化和发展所形成的地方竹笛流派,本文针对粤派竹笛目前已经出现的作品、代表人物,进行了资料梳理和音乐特点分析,以期丰富中国竹笛流派的研究。

粤派竹笛;风格;技巧

我国的竹笛历史悠久,从汉代以来便广为使用,几千年来,受到不同地缘文化的影响,形成了诸多不同的地方流派,比如北方的长安笛派、草原笛派、山东笛派、浙派等,各地竹笛流派从技术技巧、音乐风格和审美情趣上各不相同,各具特色。

粤派竹笛植根于广府独特的地缘历史文化背景,多年来形成了一批代表性演奏家、作曲家和作品,拥有了比较成熟的地方风格,可谓是我国竹笛流派中富有特色的地方分支。但由于种种原因,粤派竹笛音乐目前在研究上仍稍显薄弱,研究极为零散,没有形成系统。专门谈及的只有谭炎健2009年发表的《论广东音乐中的笛箫艺术》(2009年《视听前线》第三期),简略介绍了该流派形成的历史和名家。2012年谭炎健出版了一本《中国广东音乐谭炎健笛箫演奏版》)①。除此之外,几乎没有找到专门涉及粤派竹笛的研究资料,可以说,这一课题目前仍处于相对空白的阶段。本文的研究对于竹笛流派以及岭南音乐的研究来说都具有积极的补充意义。

凡是“流派”的形成必定表现在具有独特的艺术风格、审美范式和技巧特征、代表作品、代表人物上。从笔者掌握的资料来看,粤派竹笛在这些方面已经表现得比较成熟。

1 粤派竹笛作品及其音乐特征

粤派竹笛源于广府富有地域特色的民间器乐乐种——粤乐。粤乐也叫广东音乐,根据《广州百科全书》的词条描述:它“发源于广州和珠江三角洲,形成乐种只有百余年历史。明、清两代,随着安徽、江苏、江西、湖南诸省众多戏曲班社入粤,中原古乐、昆曲牌子和江南小曲小调传入广东民间。它们在漫长时间里受本地语言、风俗习惯的影响并与地方民歌民谣结合,孕育了广东音乐的诞生。”②

粤乐从正式形成到今天已经有百余年的历史,传统粤乐的乐器组合主要是“五架头”——二弦、提琴、横箫、喉管、三弦或月琴。20世纪上半叶经过吕文成等粤乐大师的改革,演变成“新五架头”——高胡、扬琴、三弦、横箫、喉管,竹笛并不在其列。但是随着粤乐的进一步发展,出于拓展新音色等方面的考虑,竹笛逐渐走入粤乐,如今已经成为粤乐的常见乐器配置,并产生出一批粤乐风格的竹笛独奏作品,与中国其它地方的传统竹笛风格有明显的差异,带有鲜明的广府地域特色。粤派竹笛目前已经拥有了相当一批具有代表性的作品,大致可以分为移植改编曲和创作作品两大类。

1.1 移植改编曲

粤派竹笛曲中有许多是直接移植改编自传统的广东音乐五架头合奏作品的,《中国广东音乐谭炎健笛箫演奏版》中收录了28首富有代表性的移植改编作品。分别是《一锭金》《杨翠喜》《昭君怨》《走马》《担梯望月》《和尚思妻》《双飞蝴蝶》《旱天雷》《饿马摇铃》《雨打芭蕉》《双凤朝阳》《娱乐升平》《平湖秋月》《渔歌唱晚》《醒狮》《青梅竹马》《银河会》《蕉石鸣琴》《柳浪闻莺》《下山虎》《孔雀开屏》《花间蝶》《春郊试马》《惊涛》《流水行云》《紧中慢》《月圆曲》《喜开镰》。

这些作品在音乐结构和旋律上与原曲几乎一致,只是由器乐合奏改为笛子独奏,然而这一部分作品最大程度地反映了粤派竹笛的传统风格技巧,富有浓厚的广府韵味。根据笔者对这28首移植改编曲的技术运用情况统计,叠音和波音是使用频率最高的,几乎每一首曲子都有使用到,平均每首使用次数分别为50次和19次。统计结果详见表1。

叠音即在演奏音的上方孔位迅速开闭吹奏出的音响效果,使得这两个音有一种重叠的感觉而得名,演奏时,手指要十分灵活,起到装饰主音以及丰富两个音之间的音效,使得两个音既分开又形影不离,带来一种悦耳的听觉感受。传统南方风格的笛曲在演奏叠音时一般只运用二度、三度音程的装饰,粤派竹笛基本上只用到二度的叠音,显得比较细腻、柔和;波音是在吹奏时,迅速将主音上方二度音孔开闭,再回到主音所产生的音响效果,可分为单波音(手指将主音上方二度音孔开闭一次)和复波音(在单波音的基础上再次开闭一次音孔),粤派竹笛改编曲中用的都是单波音,使得旋律风格活泼、灵动、精巧、细腻。

而顿音、颤音、滑音、历音在粤派竹笛改编曲中使用频率都比较低,其中顿音和颤音只出现在个别曲子中,它们主要是作为特殊情感表现和情境描写而出现,比如在《雨打芭蕉》中,顿音被大量使用,意在表现雨点落在芭蕉叶上的情态;《银河会》中的顿音运用则在于造成活泼的情趣。滑音在《昭君怨》中使用了20次,意在模仿哀怨的语气和抽泣声。

表1

技巧叠音波音顿音颤音滑音历音 使用总次数138853139880766 平均使用次数501914330.2

从粤派竹笛移植改编曲的技巧运用来看,北方笛曲中常用的吐音、剁音、花舌技术几乎没有使用,由此表现出与北方笛子流派的鲜明风格差异和不同审美意趣,粤派竹笛曲总体风格清秀、细腻、精巧、柔和,非常符合岭南广府族群的审美偏好。

1.2 创作作品

自上世纪六十年代以来,粤派竹笛也开始出现了一批富有代表性和全国影响力的专业创作作品,例如《粤海欢歌》《粤乡晨曲》《西关风情》等。这些作品在音乐风格上具有以下一些共性特点:

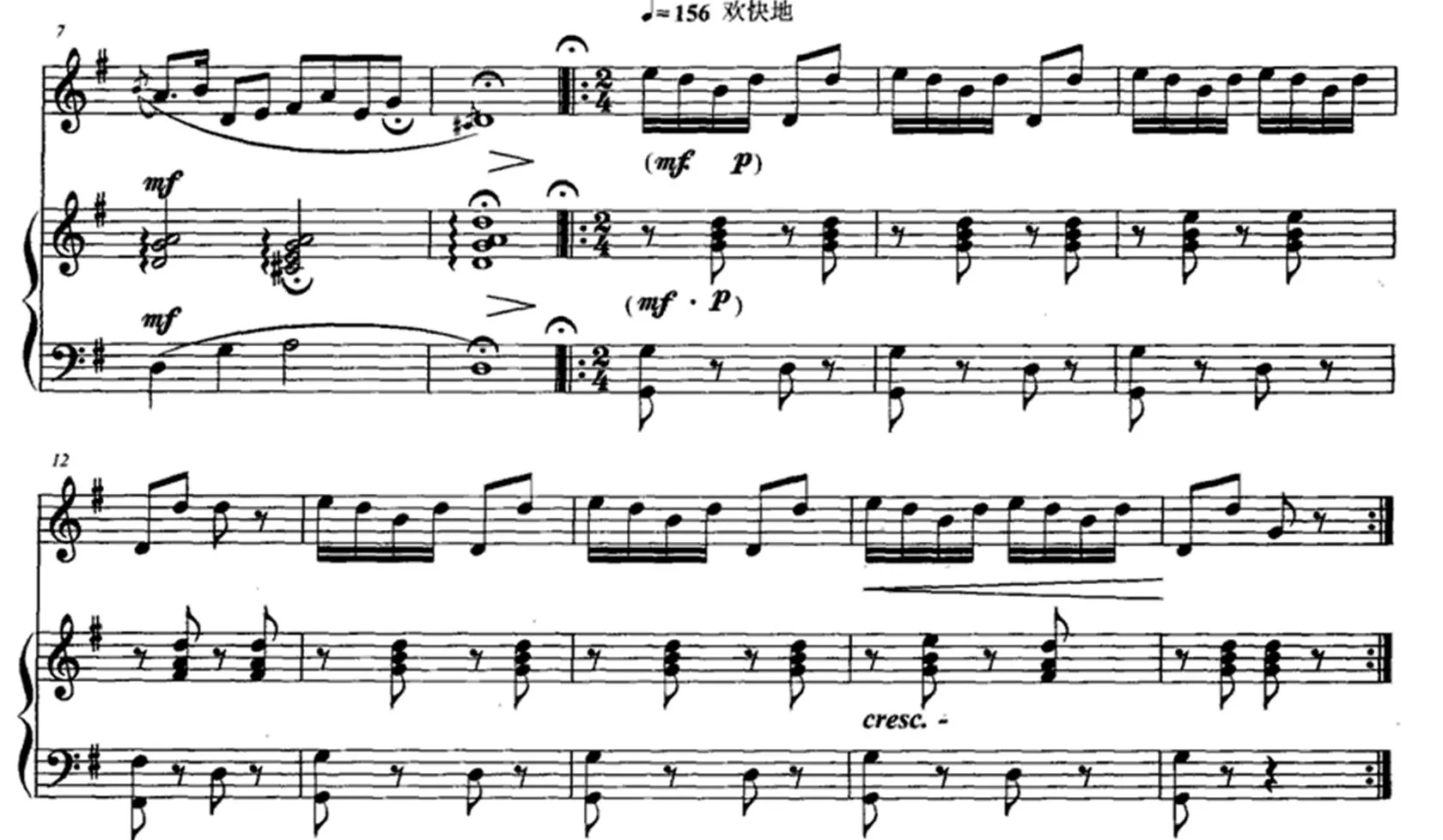

1)音乐材料大量运用广府传统音调,具有浓郁的地方特色。例如黄金成创作的《粤海欢歌》采纳了广府童谣《鸡公仔》的旋律;耿涛的《粤乡晨曲》用了粤乐名作《旱天雷》的旋律;李助炘的《西关风情》用了广府民歌《月光光》的旋律。这些传统的地方音调基本上都是作为乐曲的主导主题来使用的,使得作品的广府风情非常鲜明,也表达了粤派竹笛音乐家对于故乡文化的深情与热爱。而在旋律发展中所使用到的富有广府风味的正线、乙反调式音阶③,则更加强化了这一地域色调,见图1。

2)突出使用粤派竹笛风格技巧。粤派竹笛曲脱胎于传统的广东音乐五架头合奏中的笛箫艺术,受到广东音乐合奏和地方审美的影响,叠音和波音技术使用频率很高,作品风格清新、灵秀又不失华丽。粤派竹笛创作曲中大多保留了这一技术特点,《粤海欢歌》《粤乡晨曲》《西关风情》等作品的许多段落中都可以感受到这些技术所带来的浓郁风格。

3)大胆借鉴西方音乐的作曲技术。近代以来,西风东渐,西方古典音乐逐渐被中国的音乐家所熟悉和了解,西方音乐的作曲技法也深刻影响着包括民乐在内的各个中国音乐创作领域,粤派竹笛曲的创作中亦体现出了这样一种影响。传统的粤乐作品大多结构短小,旋律喜欢展衍式的发展,显得精致细腻,悠扬柔和。而新创作的粤派竹笛作品则大部分作品结构都比较大,比如《粤海欢歌》和《粤乡晨曲》都采用了西方音乐常见的对比单三部结构,把抒情与活泼的情绪结合在一起,构成对比。李助炘的《西关风情》则运用了缩减再现复三部曲式,同时又借鉴了中国传统音乐中常用的曲牌联套结构,以一种叙事性的大型结构表达了作者对于昔日广府文化的怀念与回忆,情感表达丰富、复杂,层次多样,较之传统小曲更具现代思维和审美。与此同时,这些作品还深度挖掘了竹笛的演奏技术表现力,用到不同类型的竹笛技巧,既有传统技巧,又有高难度的现代技巧,特别是李助炘的《西关风情》,对于竹笛演奏技术提出了很高的要求,需要演奏家扎实训练才能很好地完成演绎。

图1 谱例1:耿涛《粤乡晨曲》主题旋律节选

2 粤派竹笛代表人物

粤派竹笛发展至今,不仅积累了一批优质并富有影响力的作品,还拥有了一批代表性的艺术家:

1)黄金成(1939-),著名笛萧演奏家,当代广东音乐代表人物,星海音乐学院教授、他从事竹笛教学和演奏工作四十余年。出版有专辑《口吻》《民乐四宝:笛子专辑》等。1978年他创作了粤派竹笛曲《粤海欢歌》,该曲的出现标志着广府笛箫音乐走向成熟。

2)陈葆坤(1944-),师从于黄金成、罗德栽,广府著名的竹笛演奏家、作曲家和指挥家。他曾根据广东音乐五架头的经典曲子移植改编了《一锭金》《平湖秋月》等粤派竹笛曲。

3)李助炘(1944-2009),著名作曲家,同时他也是当代粤乐实践交响化及现代化的领军人物之一。从上世纪70年代后期开始,他专注于广东音乐的创作及改编。他创作的粤乐作品既能继承传统,又具有强烈的时代精神,如《粤魂》、《香江行》等曲,都成为现代广东音乐的代表作。他创作的竹笛协奏曲《西关风情》标志着粤派竹笛艺术在曲目体裁上跨越了历史的一大步。

4)谭炎健(1955-),著名竹笛演奏家,星海音乐学院竹笛教授,硕士研究生导师,中国竹笛专业委员会副会长,广东省竹笛、葫芦丝、巴乌学会会长,广东音乐家协会理事。谭炎健的演奏热情奔放、韵味浓郁、细腻典雅,音色圆润甜美。他编写了《中国广东音乐谭炎健笛箫演奏版》并同CD一起出版,为粤派竹笛曲的整理和传播做出了突出的贡献。

5)伍国忠(1957-)是当今享誉盛名的“广东音乐五架头”演奏家之一。他也曾根据广东音乐五架头的经典曲子移植改编了不少粤派竹笛曲。

6)耿涛(1960-),著名竹笛演奏家,出版有专著《中国竹笛曲论》、《中国竹笛作品演奏精选》CD专辑和《名师教你学竹笛》VCD教学专辑。他的《粤乡晨曲》《珠江畅游》都是粤派竹笛的代表作品。

音乐流派的建立需要有一个连续的传承体系,粤派竹笛在这方面初具规模,立足于岭南的学院派专业教学,这一传承仍在延续和发展,青年演奏家正在逐渐成长起来。

3 结 语

地理环境是产生一个民族文化的基础,广府文化基于岭南独特的地理环境与人文环境,粤派竹笛亦是如此。在长期的熏染沉淀中,粤派竹笛逐渐显现出了属于自己的独特技术风格、审美情趣与代表作品、代表人物。

首先,在演奏技巧方面,形成了以“叠音”“波音”为主要技术特征的地域性笛乐审美,体现出清秀、细腻、灵巧的审美气质,带有广府地域审美偏好,这种技术的形成受到了粤乐、粤剧、粤语民歌等地方民间音乐以及粤语方言的多方面影响。其次,在作品上,粤派竹笛已经具有一定的规模:一方面它有大量的移植改编曲,这批作品无论是旋律、曲式结构、润腔风格都最大程度地保存了地道的广府民间音乐特征,此外还形成了一批专业创作作品,如《粤海欢歌》《西关风情》《粤乡晨曲》等,这些作品中西合璧,在继承传统广府音乐的基础上,大胆借鉴西方现代音乐创作手法并加以创造性地运用,深度地挖掘了粤派竹笛曲的表现力,并产生了广泛的业界影响。最后,粤派竹笛已经具备了一批代表作曲家和演奏家,如黄金成、谭炎健、李助炘等,他们一方面对于传统粤乐非常了解,另一方面又掌握了比较丰富的专业音乐知识,更加注重笛曲技术层面的发展,传统与现代、创作与表演的融合在他们身上都得到了不同程度的体现,他们对于粤派竹笛的形成与成熟起到了巨大的推动作用。

鉴于此,笔者认为粤派竹笛流派已经初具规模,是南方的竹笛流派当中一个独具特色的分支,其在展示岭南音乐独特风韵与广府音乐人文底蕴的基础上,正以其崭新的时代精神面貌、宽广的文化胸襟成为今日岭南音乐文化大家族中的佼佼者。

注释:

① 广州:太平洋影音公司,2011.

②广州百科全书编纂委员会编.广州百科全书[K].北京:中国大百科全书出版社.1994:251-253.

③粤乐的两种常用音阶和腔调处理形式,正线强调五声音阶的正音,色彩明朗;乙反又作“乙凡”,旋律强调si(乙)、fa(反)两音,而少用la、mi两音,多用以表现悲伤的情感。见中国艺术研究院音乐研究编.中国音乐词典[K].北京:人民音乐出版社,2016:912.

[1] 叶栋.民族器乐的体裁与形式[M].上海:上海文艺出版社,1983.

[2] 谭炎健.中国广东音乐谭炎健笛箫演奏版[M].广州:太平洋影音公司,2011.

[3] 余路漫.小小晨曲,鸣响千丈晴空!——浅析竹笛独奏曲<粤乡晨曲>[J].黄河之声,2013,19:56-57.

[4] 谭炎健.论广东音乐中的笛箫艺术[J].视听前线,2009,3:34-38.

[5] 胡亮.浅谈竹笛流派之“新派”[J].黄钟,2004,1:104-106.

[6] 林克仁.竹笛流派纵横谈[J].国际音乐交流,1997,2:14-19.

[7] 耿涛.论中国竹笛艺术不同历史时期发展的主要特征[J].中国音乐,2003,3:56-58.

[8] 王少平.浅谈笛子流派的界定与确立[J].文化时空,2002,4:70-71.

[9] 詹永明.南北笛曲风格及其演奏流派[J].中国音乐,1997,3:41-44.

[10] 缪天瑞.音乐百科词典[M].北京:人民音乐出版社,1998.

A Preliminary Study on Bamboo Flute of Guangdong School

WANG Lili

()

The bamboo flute of Guangdong school is a folk music instrument evolved and developed from the local bamboo flutes after a long period of time. Based on the existing pieces and representative musicians of bamboo flute of Guangdong school, this paper analyzes its research materials and characteristics, in the hope of providing valuable research to China’s bamboo flute study.

bamboo flute of Guangdong school; style; technique

10.13899/j.cnki.szptxb.2018.04.010

2018-05-15

王沥沥(1979-),女,江西兴国人。副教授,主要从事中国民族民间音乐的教学与研究。

J621

A

1672-0318(2018)04-0060-04

——粤语·女独·伴唱