翻译过程的有声思维实验研究

——以“沁州黄”小米说明书的英译为例

龙晋巧

(长治学院 外语系, 山西 长治 046011)

1.0 引言

随着我国“一带一路”经济发展战略的实施,对外宣传翻译的需求十分迫切,社会“对‘英语+专业’的复合型翻译人才的需求也急剧增大”(张云、曾凡桂,2006:14)。地方本科院校的外语专业学生若能深入了解当地特征,将所学知识技能应用于地方外宣翻译,不但有助于提升自己的语言实践应用能力,而且有利于推动地方走向国际化。因此,培养应用型翻译人才已成为地方高校英语教学的一个重要目标。那么,当前地方院校外语专业学生的翻译有何特点,在教学中应当采取什么措施?本文以“沁州黄”小米说明书的翻译个案为例,通过“有声思维实验法”(think-aloud protocol),分析本科生的翻译特点,关注学生在翻译过程中的困难和不足,以求找到教学盲点,有的放矢地培养学生的翻译能力。

2.0 有声思维翻译过程研究现状

“有声思维法”是认知心理学的一种研究方法,要求受试在执行任务时,“把头脑中想到的一切都大声报告出来”(蔡寒松,2000:2)。在翻译研究中采用有声思维法,就是要求受试在翻译过程中,随时有声口述大脑中的所有思维编码信息,并将该过程录音,然后把录音转为书面文本数据,再进行分析(李德超,2008)。该方法使得复杂的翻译过程研究成为可能,能“揭示译者大脑的操作过程,并启示于翻译教学法研究和译者能力的研究”(苗菊,2005:43)。

20世纪80年代起,国外开始运用有声思维法研究二语阅读、写作、翻译策略、翻译单位、翻译自动化程度以及影响因素等(Raimes,1985;Krings,1986;Zamel,1987;Lörscher,1991)。国内有声思维翻译研究主要始于21世纪,研究内容包括介绍有声思维研究方法及其意义(蒋素华,1998;文秋芳等,2004;李德超,2005,2008)、英译汉过程的有声思维研究(郑冰寒、谭慧敏,2007)、翻译策略和影响因素的有声思维个案研究(文军、殷玲,2010;邓志辉,2011)。但是,采用有声思维法,探索地方院校本科生汉英翻译过程的研究仍然鲜见。

本文尝试运用有声思维法,以分析本科生翻译“沁州黄”小米说明书的过程为例,探索学生翻译的动态思维过程特点,试图诊断学生在翻译过程中存在的技能弱点,从而增强未来翻译教学的预见性和针对性,帮助教学切准重点和难点。本研究的主要问题是:本科生在翻译“沁州黄”小米说明书的过程中,语言知识处理能力如何?文化理解有何不足?语用表达有何特点?

3.0 研究设计

3.1 研究对象

根据Bernardini(2001:241)的观点,进行翻译有声思维设计至少要包括4个受试者。经任课教师推荐,征得本人同意后,山西某地方本科院校7名英语专业大四学生应邀参加了本项研究,受试者平均年龄23岁,6名女生,1名男生。学生都具有较好的口头表达能力,性格开朗且乐于合作。测试时间在5月份,学生已完成本科四年所有课程的学习,包括《翻译理论与实践》课程,均参加过2016年12月的研究生升学考试,基本能代表地方院校本科生的英语翻译水平。

3.2 研究工具

本研究采用的工具包括:有声思维、回溯访谈、一篇小米说明书。

回溯访谈:为了发现更详细的信息,弥补有声思维研究的不足,笔者设计了半结构式访谈提纲①,用于译后回溯访谈。

翻译材料原文是“山西沁州黄小米(集团)有限公司”的“沁州黄”小米说明书,该公司与笔者所在单位签订了校企深度合作协议。为了保证其条理性并适合于测试,笔者对该说明书略作修改,并请中文专业老师做了核查。改编后的说明书②内容包括:产地介绍、外形口味、营养成分、食用功效、食用方法、贮存方法、净含量、保质期等,共163个字。测试前,受试者未曾见过该翻译材料。

3.3 数据收集

数据收集分为两个阶段。第一阶段进行有声思维培训,目的在于保证受试者熟悉有声思维实验的流程,能够按照要求完成翻译过程。第二阶段先进行有声思维正式实验,紧接着完成回溯访谈。

3.3.1 有声思维培训

对受试进行了为期两周的培训。第一周组织受试观看《有声思维法》录像(郭纯洁,2012),了解有声思维方法和注意事项,之后展开讨论,详细解答受试的疑问,帮助其充分了解测试的具体程序。第二周进行有声思维预测,要求受试将一篇140字左右的汉语材料翻译为英语,并上交录音材料和文字材料,教师对其审查,当面纠正不符合研究要求的做法。

3.3.2 有声思维翻译和回溯访谈

2017年5月21日,有声思维实验正式开始。7名受试分别被单独安排到不受干扰的办公室里,备有手机、笔、纸、词典、“沁州黄”小米汉语说明书。教师在门外拒绝他人入内。翻译不受时间限制,受试边书面翻译,边口述思维过程,并用手机录下口述报告。有声思维翻译完成后,当场完成回溯性焦点团体访谈。之后收回所有语料,包括录音音频、书面翻译初稿(未誊写)、回溯访谈录音和笔录,再将音频转写为书面文字材料,整理回溯访谈录音和笔录内容,全面分析数据。整理中发现1名学生口头自述中沉默时长大于总时间的20%,故未被列入统计,最终有6名学生(编号为A、B、C、D、E、F)的数据有效。

3.4 数据分析

本科生翻译过程的特点是本研究的重点。Toury(1995)提出翻译过程的编码类别有:阅读原文、标点相关、一般评论、词语联想、词典查询、翻译策略、写作表述。基于本研究的问题和收集到的有声思维录音数据,以Toury的编码理论为指导,结合被翻译材料特征,提炼出3个主题编码,即“语言知识”“文化理解”“语用表达”,每个主题编码又包括若干分编码,如图1所示:

图1翻译特点的编码提纲

4.0 结果和讨论

4.1 语言知识

为了分析学生如何处理语言层面的翻译,本研究从词汇运用和语法判断两个维度进行测量,词汇运用又包括生词查询和词语选择两个子维度,结果如表1所示:

表1 语言知识翻译分析

4.1.1 词汇运用

生词查询:为了解决生词,查询词典是翻译的一个重要手段。6名学生在翻译中共使用词典82次,平均每人约使用13.6次。分析有声报告,发现学生查词典的主要原因在于排除生词障碍,个别原因在于单词拼写,例如(划线部分表示查生词的思维过程):

学生A:都是地理名词啊。“东经、西经”是什么,需要查一下词典。“无霜期”,查一下词典(停顿),“生长期”查出来了。

学生E:这里我只知道“维生素E”,“氨基酸”“膳食纤维”,我都不知道,需要查字典。

学生D:“等水烧至80度时”,温度,“tem-”(敲击键盘查找)。

报告中显示,6名学生查找的生词主要集中于地理术语(如经度、纬度、无霜期)、化学名称(如氨基酸、膳食纤维)、人体器官(如脾、胃)、其它专有名词(如保质期、净含量)等方面。值得注意的是,多数学生不会翻译“保质期”。这样的词,在食品包装上常见,相应译文有“shelf life”“guarantee period”“best before”“expiration period”等。这说明学生没有关注特产食品的常用英文表达。另外,学生翻译过程中,还出现了搁置和回避生词的现象,例如:

学生F:“滋阴养血”,不会翻译,先空下(搁置)。

学生C:“宫廷贡品”,“宫廷”是“court”,“贡品”应该是什么,翻译成“a famous food in court”(回避了“贡品”一词)。

在回溯访谈中,被问及“最大困难是什么”时,6名学生一致指出,生词和术语最难翻译。这说明教学中需要对专业用语适当关注。

词语选择:翻译中会遇到不同词性或相似词语的选用问题,例如:

学生B:“清香”(发甜),“fragrant”还是“fragrance”?

学生C:“普通”(小米)是用“common”还是“ordinary”?

学生D:“宫廷”(贡品)是“royal”“court”还是“imperial”?

6名学生在本次有声思维报告中,都有词语选择的过程,A有3处,B有5处,C有3处,D有3处,E有2处,F有1处。选择不同的词性,就会有不同的句式表达。恰当正确地选用词语,是语言基本功的体现,也是翻译质量的保证。虽然6名学生都试图寻找恰当的对等词语,但是对于生词较多的说明书,学生进行词语选择的过程并不多。

4.1.2 语法判断

语法包括时态、语态、单复数、非谓语动词等,根据本次实验使用的翻译材料特点,语法判断主要应用在句子“从明朝到清朝均为宫廷贡品”中。在6名学生的有声思维报告中,A、B、C、D、F都没有报告时态的选用过程,只有学生E清楚地报告了时态选用过程。

学生E:“从明朝到清朝均为宫廷贡品”。哦,应该用过去,过去完成时。

进一步核实6名学生上交的翻译文本后发现,共有3名学生A、B、E采用了正确的时态。说明一半学生没有思考时态问题,未顾及到此处需要用过去完成时,而是沿用上文采用的一般现在时,造成了时态错误。翻译有理解、表达、校核三个阶段。学生在翻译完之后,若对文本进一步校核推敲,就容易避免错误。但此次的有声报告显示,没有学生进行译后检查。6名学生在回溯访谈中回答“翻译后怎样检查的”问题时,都说“没有检查”。回溯访谈结果印证了有声报告数据。

4.2 文化理解

语言是文化的载体,翻译离不开文化。为了了解学生在翻译过程中的文化理解能力,本研究从文化预热、文化联想和语义理解3个维度进行分析。

4.2.1 文化预热

按照一般翻译程序,在动笔翻译之前,译者需要先熟悉被译文本,进行文化预热,通盘考虑翻译文化、意义、意图、受众、语境等因素(侯国金,2015)。有声思维报告显示6名学生中,只有1名学生A,在拿到材料后,大概浏览了原文的题目和篇幅,1名学生B快速跳读了全文,明确了翻译材料的内容是“介绍小米”。两名学生翻译开始过程的有声报告如下:

学生A:大概看一下,题目是“沁州黄小米”,再看一下,全部内容就这么长,开始翻译。

学生B:先看一下,是介绍小米的。“沁州黄小米产于山西省沁县,无霜期短,鲜黄明亮,驰名中外,营养丰富”,有这些功效,还有“食用方法”等。现在,返到题目开始翻译。

其余4名学生拿到材料后,就直接从题目开始翻译。学生E的翻译过程最具有代表性。

学生E:“沁州黄小米”(读题目),“小米”的英文不会,查一下,是“millet”,所以,题目译为“Qinzhou Huang Millet”。“沁州黄小米产于山西省沁县”(读正文,进入第一句)。

有声报告显示,没有人报告付出心力熟悉文体风格或查阅文化背景资料。学生拿到材料后,至多浏览一下题目、篇幅和文章的主要内容。多数学生则按照材料呈现的先后顺序,从前向后直接开始了全篇翻译。显然,学生缺乏恰当的文化预热翻译策略。

4.2.2 文化联想和语义理解

随着生活水平的提高,养生功效介绍也成为当前食品类特产说明书中必不可少的宣传内容。原文中“滋阴养血、健脾和胃”,短短八个字却联系到博大精深的中医文化,用以说明四种功效:滋阴、养血、健脾、和胃,但它们的出现也形成了翻译难点。笔者定点分析了6名学生在这两个短语翻译过程中的文化联想及语义理解。

文化联想:在翻译“滋阴养血”时,6名学生中只有两名A和B,有意识地联系到了中国文化背景知识。另外4名学生没有报告文化联想过程,其中C和F采取回避,D和E直接翻译为“阴”。例如(划线部分表示联想过程):

学生A:是中医说法,直接用“yin”。

学生B:《中国文化》课程里学过,“阴”就是“yin”。

学生C:“滋阴养血”就是“活血”?翻译成“activate blood”(回避“阴”)。

学生F:“滋阴养血”,不会译,先空下(回避)。

学生D:“滋阴养血”用“enrich yin”(无联想过程)。

学生E:“滋阴养血”,翻译为“nourish yin and blood”(无联想过程)。

事实上,此处需要文化联想。阴阳理论是我国中医学领域特有的理论,所以“阴”只存在于汉语中,英语中根本无对应表达,只能用拼音翻译。

语义理解:数据显示,6名学生在翻译“健脾和胃”时,没有一人有过思考原文的过程,导致译文不够准确(划线部分表示不当译文):

学生A:“胃”知道,“脾”查一下,译为“good for your spleen and stomach”。

学生B:“健脾”就是对“脾”好,“脾”查出来是“spleen”,加个“human”,就是“good to human spleen and stomach”。

学生C:“健”就是“保护”,“脾”查出来是“spleen”,“健脾”翻译成“protect spleen and stomach”。

学生D:“脾”查一下,译成“strengthen the spleen and stomach”。

学生E:“健”就是“健壮”,也就是“strengthen”。“脾”,查一下,是“spleen”,就是“strengthen spleen and stomach”。

学生F:“健”就是“促进健康”,用“promote the health of the stomach”(漏译“脾”)。

“健脾和胃”的构词格式如同“疏肝和胃”,其中“和”字更似动词含“调和”之意。6名学生的译文“and”虽说尚可表达原文基本含义,但并非传神之译。尽管如此,有声思维报告中,无一人报告自己查阅资料寻求理解。显然,教学中需要引导学生不仅了解译文文化,还要准确把握原文意旨。

4.3 语用表达

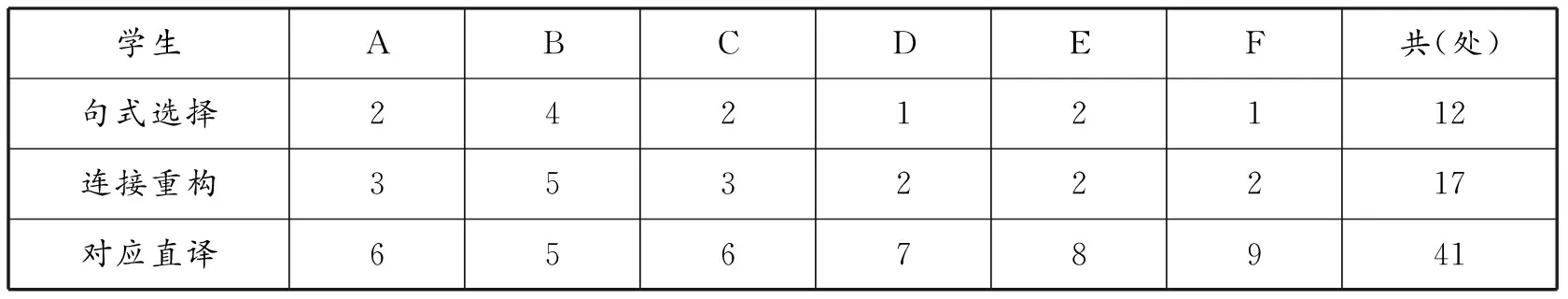

英语和汉语的语用特征不同,“汉语篇章具有块状性和离散性,而英语篇章具有勾连性和连贯性”(王文斌、何清强,2017:3),所以,汉语多使用无主语、无连接词的小句结构,英语则多使用连接词和各种非谓语动词。这使得汉英翻译有了一定难度。为了考察学生的语用翻译过程,笔者从句式选择、连接重构和对应直译3个维度,统计了学生的有声思维报告,结果如表2所示:

表2 语用表达分析

4.3.1 句式选择

汉译英时需要考虑英汉句式差异以及表达的弹性和张力,设法使译文符合目的语语言特征。本材料的翻译中,学生不妨以定语从句介绍产地、以“with”的介词构式描述附属特征、以比较级构式进行营养比较、以祈使句介绍食用方法,如:

学生A、B、D、E、F:“沁州黄小米产于山西省沁县,位于东经112°,北纬36°。”使用定语从句“which is located”翻译“位于”短语。

学生B:“食用方法:等水烧至80°C。”使用祈使句(此为操作指南,可用祈使句)。

根据对有声思维报告的分析,6名学生都进行了句式判断和选择,学生B思考句式选用最多,为4处,其余5名学生都不多于2处。说明多数学生对句子结构的变化关注不够。例如(划线部分表示句式特征):

学生C:“这里海拔较高,无霜期短,生长期长,谷子种植历史悠久。”翻译为“It has high latitude. It has short period of frost-free-season. It has long period of growing. It has a long history of planting millet.”。

学生E:“食用清香发甜,绵软可口,驰名中外。”翻译为“It is sweet. It smells soft and delicious. It is known at home and aboard.”。

以上表达虽无过错,但句式结构简单,不符合英语说明书的语用习惯。在后期的回溯访谈中,被问及“希望自己在翻译的哪些方面进一步提高”时,6名学生中5名提及“句子”,如“我用的句子太简单了”“需要进一步学习句子翻译技巧”等。本发现类似于马会娟(2012:106)对英语专业本科生翻译的调查结果,学生“不知道采用何种句式,译出的句式比较单一,不够多样化”。说明多数学生意识到自己的表达并不地道,有待强化学习。

4.3.2 连接重构

在食品说明书中,四字格短语经常连续出现在一个句子中。翻译过程中,为了使译文能准确、得体地传达原文的逻辑关系,译者需要在对原文解码和保持原意的基础上,“使用适当的连接手段来表示四字格短语之间的逻辑关系,表明这些四字格短语之间在意义上是如何相互联系的,这就是连接重构”(范祥涛,2001:15)。根据本次翻译的文本特征,本文定点分析学生对两组四字格短语“颗粒圆润、鲜黄明亮、清香发甜、绵软可口、驰名中外”和“滋阴养血、健脾和胃、老少皆宜”的衔接处理过程。这两组短语,在原文中分布于两个独立句子中,包含8个四字格短语,能体现译者的连接重构过程,例如:

原句:小米颗粒圆润,鲜黄明亮,食用清香发甜,绵软可口,驰名中外。

学生B:“颗粒圆润”,译成“the millet is fully round”;“鲜黄明亮”,用“with”结构“with bright yellow color”;“清香发甜”,单独起句,就是“it tastes delicious”;“驰名中外”,因为这些原因所以“驰名”,用“so it is known at home and abroad”(划线部分表示连接重构的思维过程)。

学生B翻译的原文句子不长,形式简洁,看似简单,但实际上包含有5个四字格短语,只有一个主语。翻译时需要考虑短语之间的逻辑关系以便合理布局句子结构。该生用介词“with”连接“颗粒圆润、鲜黄明亮”两个四字格短语,单独起句翻译“清香发甜、绵软可口”,用“so”结尾,使全句一体化。

连接重构实际上是运用归化翻译法处理语言形式,以便让译文读者容易理解和接受,因此译者需要理解文本含义,提取主句,理解各短语之间的关系,寻找合适的连接词。有声报告显示,6名学生在翻译两组(8个)四字格短语时,针对以某种合适方式衔接这些短语,考虑衔接2-5个短语不等(多数是2个)。这说明,学生在翻译时,注意力集中于词或单个短语。注意范围小,翻译单位也就小。例如:

原句:具有滋阴养血、健脾和胃的功效,老少皆宜。

学生D:先查出生词,译为“it can enrich yin and blood”和“strengthen the spleen and stomach”。

原句:小米颗粒圆润,鲜黄明亮,食用清香发甜,绵软可口,驰名中外。

学生E:“颗粒圆润”就是“颗粒饱满”,译为“the millet is full”。“鲜黄明亮”,译为“and yellow and bright”;“食用清香发甜”,翻译为“it’s sweet”;“绵软可口”,译为“it smells soft and delicious”;“驰名中外”,译为“it is known at home and aboard”。

学生D的思维中没有出现连接重构。学生E的翻译思维过程中也没有连接重构,将五个短语翻译成了4个单独的句子,碎片化特征明显。

4.3.3 对应直译

对应直译和意译相对,就是按照原文字面含义和语言结构顺序,以词为单位,一一对应翻译,例如“营养丰富”被直译为“has plenty of nutrition”(学生A)。本文定点分析了学生翻译原文中10个四字格短语的有声思维报告:历史悠久、颗粒圆润、鲜黄明亮、清香发甜、绵软可口、驰名中外、营养丰富、滋阴养血、健脾和胃、老少皆宜。

有声思维报告统计显示,6名学生翻译10个四字格短语,共出现41个对应直译,人均直译约7个。最典型的直译是“老少皆宜”,6名学生都翻译为“to be beneficial for the old and the young”。该译文虽无语法错误,但存在语用失误,因为西方语言文化忌讳把老人描述为“old”。这种译文,就如同把“白象”直译为“white elephant”(英文含义是“awkward”或“clumsy”),英文读者很难接受,容易引发不愉快的负面情感,难以实现特产翻译的促销目的。

进一步分析6名学生的有声思维报告发现,无一人在“老少皆宜”的翻译过程中进行过语用分析。这说明学生只关注翻译表层意思,没有顾及英文文化禁忌。根据语用原则,可以尝试将此处译为“to be good for people of any age”。

5.0 结论

本研究采用有声思维实验,分析了学生特产食品说明书翻译过程中语码转换的心理思维特点,得出如下结论:1)学生不熟悉专业术语,在有声思维报告中多次报告查找英语对应词,尤其体现在对食品原料生长环境的地理术语、食品营养成分的化学术语、食用事项表达等的翻译过程中,这说明学生的语言知识还有待充实;2)学生的文化理解不到位,翻译动笔前所有学生都没有资料查询或文化联想的预热阶段,翻译中多数学生未报告其有过联系中国文化的思维过程,也无人报告其有过试图联系英文文化的思维过程,导致翻译困难和语用失误,说明学生需要进一步掌握中英文化背景知识;3)学生缺乏翻译策略,句子重构能力弱,句式简单化、碎片化,对应直译较多,致使译文表达欠得体,不符合目的语的语用习惯,难以实现译文意图。

本研究对翻译教学的启示:1)完善教材,为了适应地方市场需求,地方院校可以结合地方特色编写校本翻译教材,在原有教材中适量增加鲜活地道的表达用语;2)创新课程设置,在翻译通识课程的基础上,从本科一年级到四年级,逐步增设特产翻译、食品翻译、广告翻译等选修课程;3)引导学生重视本土文化,了解受众读者的文化禁忌;4)加强翻译技能训练,如训练学生译前文本分析、译后译文修正、使用短句转换法和连接重构法,培养其宏观思维,并促进学生内化意译法和文化变通等翻译通用技巧;5)高校可以主动联系当地特产的生产和销售部门以及外贸出口单位,让学生走进这些部门,实践性地翻译宣传地方特产。

本研究利于增进对学生不同层面的了解,辨识学生对特产的认识、对汉语说明书的文本分析能力、进行汉英翻译的思维方式以及英语表达能力,从而发现学生存在的问题,进而设法提高学生的翻译能力。然而,本文尚存局限性,由于本次研究样本较小,只能算作一次对本科生翻译特点的实证探索,研究结论的普遍性有待进一步验证。

注释:

① ② 访谈提纲及“沁州黄”小米说明书可向作者索取。