完善乡村治理 保护传统村落

——以贵州榕江县大利侗寨、宰荡侗寨为例

胡 蓉

(贵州职业技术学院,贵州 贵阳 550005)

中国传统村落,又称古村落,指拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落。传统村落,承载着中华传统文化的精髓,是农耕文明不可再生的文化遗产。但是传统村落的发展也面临着空心化、文化流失等问题。贵州榕江县栽麻乡及该乡大利侗寨、宰荡侗寨是第一批入选中国传统村落名录的村寨,民族文化丰富,特色鲜明,是侗族大歌主要的发源地。我们以这两个村寨为调研对象,探究传统村落的现状及问题,提出完善乡村治理、保护传统村落的对策建议。

一、传统村落现状及问题

(一)传统村落空心化问题

1.村落空心化是“房空”+“心空”。

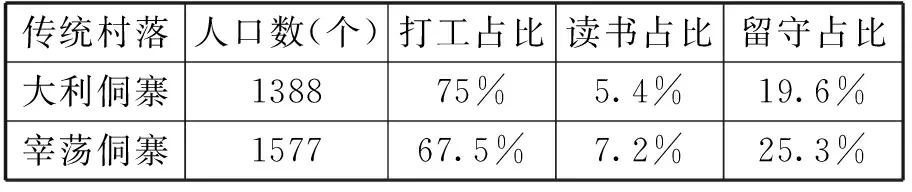

传统村落人口数(个)打工占比读书占比留守占比大利侗寨138875%5.4%19.6%宰荡侗寨157767.5%7.2%25.3%

以上数据可以看出两个村落外出打工人数所占的比例远远高于其他占比。这些比例说明,传统村落空心化首先表现为“房空”,即只有20%左右的留守人员,并且这些留守人员主要是老人和小孩。即使是这些留在乡村的村民,许多人关心的大都是谁家起高楼,谁家赚钱多这样的事。村干部对村寨的管理更多的也只能是上传下达,没有多少落实对象可找。村寨没有形成真正让村民振奋、有向心力的一种独特的文化精神。从实际情况来看,对保护传统村落、传统文化最心急如焚的不是村庄里的村民,而是政府机构、大学教授、文化学者等这样一批“村外人”。为什么出现这种当事人不急外人急的现象?因为村庄的人们忙着生活和发展,似乎无暇关心那些和钱没有多少直接关系的事情。这就是传统村落空心化的第二种主要表现形式:“心空”。

2.人才流失。

以大利侗寨为例,全村共有100多位大学毕业生,仅1位回归村寨(高职毕业),现任村里的宣传委员。宰荡侗寨更是没有一名大学生毕业返村工作。

3.乡村不再是故乡。

大量的农民进城,即使春节回归乡村也是来去匆匆,来不久便迅速地离开,很多中老年人为帮打工的小夫妻照顾孩子常年就在打工所在地生活,过节也不再返乡。乡村由过去的安土重迁之所渐渐转变成一个“临时故乡” 。村民间的陌生感随着时间和空间的增加而拉大。而生长在城市的乡村少年归乡也养成了城市的生活方式,对具有亲戚民俗的乡村他们既不留念也无意再返回。我们对调研的两所小学中的二、四、六年级学生发放问卷,其中一个问题是“长大后你想在城市生活吗?为什么?”52份有效问卷中40份的答案是想在城市生活。原因主要是想看新世界,吃美食、过城里的好生活、可以干不累的工作、挣更多的钱、不辜负父母的期望。我们还对贵州职业技术学院学建筑工程技术的60个大专学生进行了问卷调查,结果是愿意归乡的比例为零。如果乡民不再认可乡村,保护和振兴就成了无源之水无本之木,这是一个很难解决的问题。

(二)文化流失问题

1.语言流失。

大利小学和宰荡小学民族文化保护问卷表

通过以上表格可以看到父辈对孩子的语言影响巨大。

地处县城附近的黔东南州天柱县雷寨村是一个侗族村寨,全村5370人除了从外村嫁进来的部分妇女和部分70岁以上的老人会说侗话外,本寨村民无一人会讲侗话。其生活习俗,民族节日全部汉化。

从小生活在村庄里的青年,会说民族语言的占比很高。越接近县城生活,受汉族文化影响越大的民族村寨会说民族语言的青年占比就越来越低甚至为零。少数民族的文化往往是通过口口相传的形式而得以延续的,不懂语言又何来懂文化解习俗?文化的传承要靠人来传递、接续,花桥还在鼓楼还好,却没了唱歌跳舞述说民族故事的人了,这文化怎么延续呢?

2.村庄规范的流失。

现在有不少的村寨,不孝敬老人、利益纷争甚至吸毒的事件时有发生。中国民间社会原有的“仁义礼智信,温良恭俭让,忠孝勇恭廉”等行为准则也在时间进程里渐渐发生着变化,新的村规民约尚未成为人们自觉践行的规范,村庄内部的和谐尚需进一步加大建设力度。

(三)村一级管理机构现状及问题

本次调研收集了栽麻乡9个侗族村寨的村支书、村主任信息,学历构成以初中为主,年龄分布40-70岁。村寨领头人年龄结构偏大,知识程度不高,“抖音”“快手”等在青年人中广为使用传播快,这些影响力大的现代社交应用媒体和村级负责人们基本无缘。村负责人平日的工作主要集中在上级政策的贯彻和对村寨的日常管理上,对村庄的未来发展很难提出有效的可实施的愿景和规划。村干部虽有财政工资补贴,但跟打工收入相比是有较大差距的。他们对传统文化的继承和发展既认识不足也积极性不高。而且,相当部分村级干部由于文化层次、眼界高度的所限和年龄较长等客观原因,使他们无力应对现代快速变迁的生活方式、管理形式,也很难和90后、00后青年进行有效沟通和引导。如今,乡村青年对故乡的认同很大部分是血缘上的,而不再是精神上的。

(四)学校教育现状及问题

1.传统文化承续边缘化、碎片化。

通过对多所学校的调研,可以看到“民族文化进校园”活动推行30年来是卓有成效的。但是因为教育部门对基础课程建设有明确要求,且升学压力考核指标、教师绩效等方面的制约,学校必须全力保障语数外等考试科目的教学,因此关于传统文化承续的这些工作虽然有,但比较边缘化和碎片化。侗族的文化活动内容丰富,但目前主要以侗族大歌这一活动在推行,其他的文化活动基本没有。

2.师资缺失。

义务制教育学校没有专门的民族文化教师。如宰荡村有所小学的一位老师因为获得第12届青歌赛二等奖而被县里以特殊人才的方式吸收入学校当老师。作为一名教师,学校的课时量(22节/周)要求就必须满足。所以,这位老师因为侗族大歌进入学校,但授课的主要内容却是语文、数学、美术、历史,没有最大限度的发挥最初引进她的目的作用。

3.方言流失严重。

现在乡村孩子的普通话讲得是相当好的,原因有三:一是学校教育的要求,二是儿童时代动画片的影响,三是家长的教育。他们在人际交流上,在学校教育上,在社会实际生活中,基本上都是使用普通话,这恰恰加快了当地方言的流失。

(五)城镇化影响

根据黔东南州政府工作报告,2012—2016年城镇化率从29.7%提升到42.5%,2018年的城镇化率达到46%。大量的乡村精英通过城镇化远离了土地村庄,改变了生活方式,导致传统村落的价值观念、文化方向、传统文化的继承也不可逆转的出现了缺失。

二、完善乡村治理、保护传统村落的对策建议

(一)解决村庄空心化,促进人才回流

在黔东南州黎平县地扪村有一个“地扪侗族人文生态博物馆”,馆方强调“当地村民是文化的主人”,鼓励他们以民主的方式管理自己的文化。在这里常常遇到同济大学、浙江大学等全国最高学府建筑学、乡村规划、人类学、社会学等专业的博士、硕士,他们在地扪乡间考察收集资料和村民互动,探讨和总结关于乡村文化保护继承的课题。地扪生态博物馆有一个青年团队一直扎根地扪侗寨和堂安侗寨,这些新的“乡村人”虽然不是农业户口,在村庄没有土地但却用知识和热情建设着他们心中的“故乡”。由此可见,乡村可以留住文化人,文化人可以反哺乡村。 地扪侗族人文生态博物馆的存在方式可以借鉴、复制和推广。

从实际情况来看,目前不少村一级管理机构人员年龄老化,知识不足,对网络不熟悉,在村里号召力不够,带领村民跟随时代发展大步前进很是吃力,对文化保护和传承也没有具体想法和措施。如果一时解决不了让在外工作的村庄原生精英或有能力的青年回乡承担村庄管理的困局,那么对于村庄的管理,建议能给予这些参与建设的新乡村人一个“名分”,让这些有文化又热爱乡村的人们成为“新故乡人”。

(二)强化村民自治,对村庄内部规范的制定和管理给予一定的空间

调研中看到很多村庄在长老(寨老)们的主持下自发树立起来了一整套新的规范——村规民约。村规民约规定了村民生活的方方面面,从公共利益到个人家庭。目前实施的效果很好,在榕江县政协了解到村寨通过议榔制度每隔几年各寨寨老商议议榔内容,大会决议后形成的村规民约对维护村寨秩序、调节民间纠纷、净化民情、保持民风发挥了积极的作用。摆列苗寨至今没有犯罪记录、三宝侗寨卫生状态大为改观。因此,乡村发展的公共事务和维护村镇秩序等可以由村民探讨,强化村民的自治能力,村庄自有它的生命力。

(三)对学校教育问题的建议

一是学校课程的设置要有对民族文化的学习。碎片化、边缘化的民族文化教育是不能解决文化延续、保有、发展的问题的。榕江县民族中学把民族音乐、美术、体育、历史融入常态教学,做到民族文化进课堂、民族美术进课堂、民族音乐进课堂等。学校努力创造条件让民中的学生了解自己的民族、自己的文化,民族文体活动开展得有声有色,取得了丰硕的回报。对此,我们建议将榕江民族中学把编外课、兴趣课融入常态教学的经验加以总结推广。学校的课程设置不仅应有民族语言的学习,还应要有系统的民族文化的学习。学校教育是对文化保护和传承最有效最经济的方式。

二是建议师资上加强小学阶段民族文化教师的配置。注重民族语言、民族文化的教授和使用,让那些文化传承人能全力在民族文化教育的岗位上发挥作用。

(四)传统村落文化应充分利用现代传媒进行推广

2018年2月在黎平县纪检委工作的吴玉圣被任命为“黎平县盖宝村扶贫第一书记”。盖宝村的“封闭”本是它经济落后的主因,但吴玉圣却利用因“封闭”而保留完好的独特侗族文化找到扶贫之路。他利用快手来宣传盖宝村、美丽的侗族姑娘,并配上少数民族的文化和服饰,在三个月内吸引了11万余人的关注,用直播出售侗衣、侗布,以及侗家的土特产。一年来,他们销售侗族服饰、刺绣等4万多元,旅游单月收入3千元,帮助村合作社出售小黄姜6万斤,销售额30多万元。

通过这个案例可以看到新型媒体的力量。“刷抖音”“看快手”已经成为这个时代中国相当一大部分人群生活的重要组成部分,特别在是青年中的使用率、影响力极高。“抖快”短视频充分利用碎片化时间,短短几十秒、几分钟的时间进行宣传推广,方式轻松易接受。建议也可以制作非遗文化、民族手工制作等短视频,让传统民族文化以喜闻乐见的方式得以传承。

(五)城镇化“如何化”

城镇化不是城镇建设,它有一个从哪里“化”、怎么“化”、“化”成什么样的问题。显然,城镇的工业和服务业是从农业化来的,土地是从农村化来的,人口和产业工人是从农民化来的;“化”的过程不能是削弱农业、忽视农村、剥夺农民的过程,而应是带动农业、发展农村、提升农民的过程。单纯推进城镇建设,甚至从农村吸走资源要素而不顾农村发展,不仅会损害农业和农村,而且会使城镇发展失去后劲和支撑,带来严重的城乡发展不平衡、不协调、不可持续等问题。所以,推行城镇化不应该采取“一刀切”式的定指标,而应该结合当地社会经济发展实际定目标。在推进城镇化的同时,做好对传统村落的保护,挖掘和保护民族文化,使乡村有活力、城镇有魅力、民族文化发展有动力,实现城乡共同协调发展。