白族水神的历史嬗变及其意义

[摘要]洱海流域是白族的主要聚居区,也是其历史文化的发祥地,该区域的水神世界因受到不同历史时期文化传播、朝代更替和宗教兴衰等背景的影响,历经了一系列的嬗变过程。若以现有史料记载之先后为依据,结合田野调查所得,厘清其逻辑关系后取影响范围之广大者,大致可以将白族水神分为道教水神之水官,巫教水神之金鱼、金螺及赤蛇,佛教水神之白那陀、莎竭等龙王,以及本土水神龙王段赤城四类。历史上洱海流域的主位水神呈现出阶段性流动的特点,但是各阶段的水神元素却在白族人的宗教实践中迭代并存,相互融合,最终在现实中构建出一个多元的水神信仰结构。

[关键词]洱海水神;历史嬗变;文化交融;宗教整合;段赤城

中图分类号:C953文献标识码:A文章编号:1674-9391(2020)02-0110-08

基金项目:2018年国家社会科学基金重点项目“当代滇西常住外国人宗教活动状况调查与治理研究”(18AZJ008)、厦门大学2017年研究生田野调查基金项目(2017GF001)阶段性成果。

作者简介:杨跃雄(1989-),男,云南大理人,厦门大学社会与人类学院博士研究生,研究方向:环境人类学及白族历史文化研究。福建厦门 361005德国哲学家谢林(Schelling)曾经说:“一个民族,只有当它能从自己的神话上判断自身为民族时,才能称其为民族。”[1]神及其所寓的神话成为型构人类群体宇宙观和族群感知的重要基础,是一个文明中相对稳定的核心表征。但是对神的研究,除了着眼于这种相对结构化的认知模式外,在地方社会的宗教实践中,也常会出现特定功能的神祇在不同的历史阶段被替代或发生转化的现象。人们在对无文字民族的宗教研究中就容易忽略此点,如列维·斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)在研究南美洲的神话时,便将简单的记颂作为阐释文化的唯一钥匙。但同样以研究神话和仪式闻名的英国学者杰克·古迪(Jack Goody)却不以为然,他通过对巴格尔神话多样性的研究,认为“神话因为存在着多元形态,随着时间发生变化,也能产生不同走向”[2]。神话显然是文化的一部分,但在历史流变中神话并不总是以单一的形式存在,特别是在多民族交往的區域。同样,专职之神也不只是某个文明中静止的宗教符号,而是一个历时性交融复合过程中的不固定形象。神之嬗变都有相应的社会历史背景,受内外各方力量左右,而对嬗变之神的了解成为我们更好地认识今日之神的必要条件。

大理坝子位于云贵高原西部,是一个典型的内陆断陷盆地。苍山洱海,西高东低,十八支溪水由山涧流向平原,最终汇入洱海。又有始于洱源的弥苴河、罗时江等水量充沛的大河滚滚而来,使得大理自古便有水乡泽国之称。雨水沛则龙蟒生,大理地区水神信仰由来已久,如今则以段赤城信仰最为普遍。据笔者田野所记,在洱海流域光是塑有其神像并伴有明确祭祀活动的庙宇便有十几处之多。①段赤城崇拜又与其他的水神元素杂糅并存,使白族的水神信仰体系显得纷繁复杂、混乱难辨。当然,这样的水神信仰格局并非向来如此,而是在漫长的历史流变中经历了一系列嬗变的结果。这其中除了大理本土衍生出的一些“巫教”水神元素外,从巴蜀地区传入的道教和源于印度的佛教都在不同时期影响了白族社会主要水神的确立。这些水神元素随着该区域对外交流空间的拓展、朝代的更替,以及统治者对待宗教态度的转变而彼此取代,各有兴衰。因此,若以现有史料记载之先后为依据,取影响范围之广大者,大致可以将白族水神的嬗变过程分为道教水神、巫教水神、佛教水神和本土水神四个阶段。

一、白族水神的历史嬗变

(一)道教水神:三官之“水官”

在现有文献记载中,有关洱海水神的记载最早始于南诏早期。

唐樊绰《蛮书》卷十载,“唐诏之盟”(794年)中,南诏第六代国王异牟寻遣其子寻阁劝等人与唐朝西川节度使崔佐时“谨请西耳河②、玷苍山神祠监盟”,并“率众官具牢醴,到西耳河,奏请山川土地灵衹”,随后将誓文“一本请剑南节度随表进献,一本藏于神室,一本投西耳河,一本牟寻留诏城内府库”,以“贻诫子孙,伏惟山川神祇,同鉴诚恳!”如此重大的国家外交事务,要到“西洱河神祠”奏请山川土地灵祗,并将盟表一本投入水中,可见南诏时洱海水神已在人们的宗教生活中扮演了重要角色。海神祠早已有之,且是关键的国家祭祀场所。彼时佛教尚未在洱海地区兴盛,异牟寻于誓文中“上请天、地、水三官,五岳四渎及管川谷诸神灵,同请降临,永为证据”[3],其所采用的便是道教五斗米道的誓盟方式。特别是其中“上请天、地、水三官”之仪式,确与五斗米道“三官手书”有相通之处。

西晋陈寿著《三国志·魏志》卷八《张鲁传》中有引注《典略》之内容,其中载有张鲁修五斗米道的教法:“请祷之法,书病者姓名,说服罪之意,作三通,其一上之天,著山上;其一埋之地;其一沉之水,谓之三官手书。”[4]向达先生将《云南诏蒙异牟寻与中国誓文》列出与之相比较,认为前誓文“很明显的用三官手书方式,故南诏的宗教信仰确然为五斗米道,是毫无可疑的”[5]。其在所著《蛮书校注》卷十中也说:“天地水三官乃天师道之一种中心信仰……今按南诏与崔佐时盟誓上请天地水三官,其誓文除以一本随表进献外,一本藏于神室,天也;西洱河,水也;府库,地也。故在唐贞元时,南诏之宗教信仰犹以三官为中心,即是天师道一流。”[6]而从巴蜀道教传播于西南夷地区的大势来看,早期五斗米道“天地水三官”的信仰,确有在南诏流传的可能。[7]因而,异牟寻时期洱海神祠中所塑之洱海水神便很有可能是道教三官中的“水官”。

(二)巫教水神:金鱼、金螺及赤蛇

到南诏末年及大理国初期,在相关的文献记载中洱海内部开始出现具体的水神。《南诏图传》是研究白族历史文化的重要资料,该画卷于南诏中兴二年(898年)完成,由《图画卷》和《文字卷》两部分组成。《图画卷》书画结合,画面写实,最末有一幅《洱海图》,图中洱海内部画有雌雄二蛇,红体白腹,蟠成一椭圆形环,作交尾状。在二蛇南北两端绘有金鱼和金螺各一,洱海周围则有三条大河与外界联通(见图1)。又《文字卷》载:

《(西洱河)记》③云:西耳河者,西河如耳,即大海之耳也。主風声,扶桑影照其中,以种瑞木,遵行五常,乃压耳声也。二者,河神有金螺、金鱼也。金鱼白头,额上有轮。蒙毒蛇绕之,居之左右,分为二耳也。而祭奠之,谓息灾难也。[8]27

仔细阅读《西洱河记》的内容,配以诡谲的画面,我们不难发现,这其中既有儒道的元素,如“遵行五常”“扶桑”“瑞木”,更多的则是“巫教”的影子。巫教,始于上古祭祀文化,是一种准宗教现象。《华阳国志·南中志》载:“夷中有桀黠能言议屈服种人者,谓之耆老,便为主。论议好譬喻物,谓之夷经……其俗征巫鬼,好诅盟,投石结草,官常以盟诅要之。”[9]《蛮书·云南界内途程第一》中也称:“大部落则有大鬼主。百家二百家小部落,亦有小鬼主。一切信使鬼巫,用相服制。”[10]由此推测,远至两晋及之前,“在道教、佛教传入以前,巫教是白族先民信仰的主要宗教,在民间十分盛行”[11]。乃至到了晚唐佛道兴旺之时也未曾消解。此后该区域的巫师便多是承袭汉唐“耆老”“鬼主”的职责,只是称呼有所不同。而自道教传入苍洱以后,巫教中的一些撵鬼祛邪的观念和仪式便与五斗米道中祀神驱鬼的活动相结合,并行不悖。南诏后期,佛教在大理地区空前兴盛,成为国教。劝丰祐废道崇佛,巫教也随之失宠,但是却并未从此销声匿迹,而是顺应密教的特点,遁入民间成为其重要的附庸。到了明代,大理府还设有朵兮薄(大巫师)道纪司,太和县则设有朵兮薄道会司,专管巫、道事务。这些机构虽然于清康熙年间被取消,但一些巫教的传统至今还在大理民间若隐若现,在某些地区还活跃着朵兮薄和各种巫觋。

《文字卷》中虽然并未明确表明两条蟠蛇也是洱海中的“水神”,但是我们从许多考古材料中得知,蛇在稻作定居农业中有祈丰求雨的功能,如晋宁石寨山滇王墓中不仅出土有以蛇为印纽的“滇王之印”金印,还发现了大量嵌刻有蛇形象的青铜礼器和贮贝器。黄美椿提出,蛇的图象主要是水神,晋宁石寨山青铜器上出现的以蛇为尊的祭祀场面,应为祭“水神”或者“祭龙神”之类的祭祀活动。[12]霍巍则认为,滇王国的君长以蛇作为崇拜信仰对象,认同其为一种象征权力的标志。[13]马曜和王叔武在整理白族形成的历史时,提出南诏时的“洱海人”融合了大批来自滇池附近的“滇僰”人口,其文化势必也受到滇池文化的影响。[14]赵橹则认为,远古时期洱海流域的气候十分适合蛇蟒一类生物生长,初民常奉其为神灵,因而南诏及之前洱海中的水神便是蛇。[15]而我们通过对《图画卷》中赤蛇意象的分析,也认为赤蛇在南诏时被皇室视之为“祖先蛇”,祭拜洱海便有祭拜祖先之意。[16]这些都属于巫教的范畴。因此,白族先民对洱海中的水神金鱼、金螺以及赤蛇的祭拜虽始见于《南诏图传》,但实际上这几位“动物图腾”样式的水神或许在南诏及其前期巫教盛行的时代便已存在,并在宗教祭祀中得以保留,乃至出现在主要讲述南诏佛教立国源起故事的《南诏图传》上。

(三)佛教水神:白那陀、沙竭等龙王

《南诏图传》绘制的年代,佛教已经在大理地区有了长足的发展,并被奉为国教。《文字卷》中有载:“每年二月十八日,当大圣乞食之日,是奇王见像之时,施麦饭而表丹诚,奉玄彩而彰至敬,当此吉日常乃祭之。更至二十八日,愿立霸王之丕基,乃用牲牢而享祀西耳河。”据李霖灿研究,每年农历二月二十八日南诏国有奉祀阿嵯耶观音和西洱河的习俗,但是《洱海图》中只绘出了金鱼、金螺及赤蛇的形象,并未出现佛教水神。

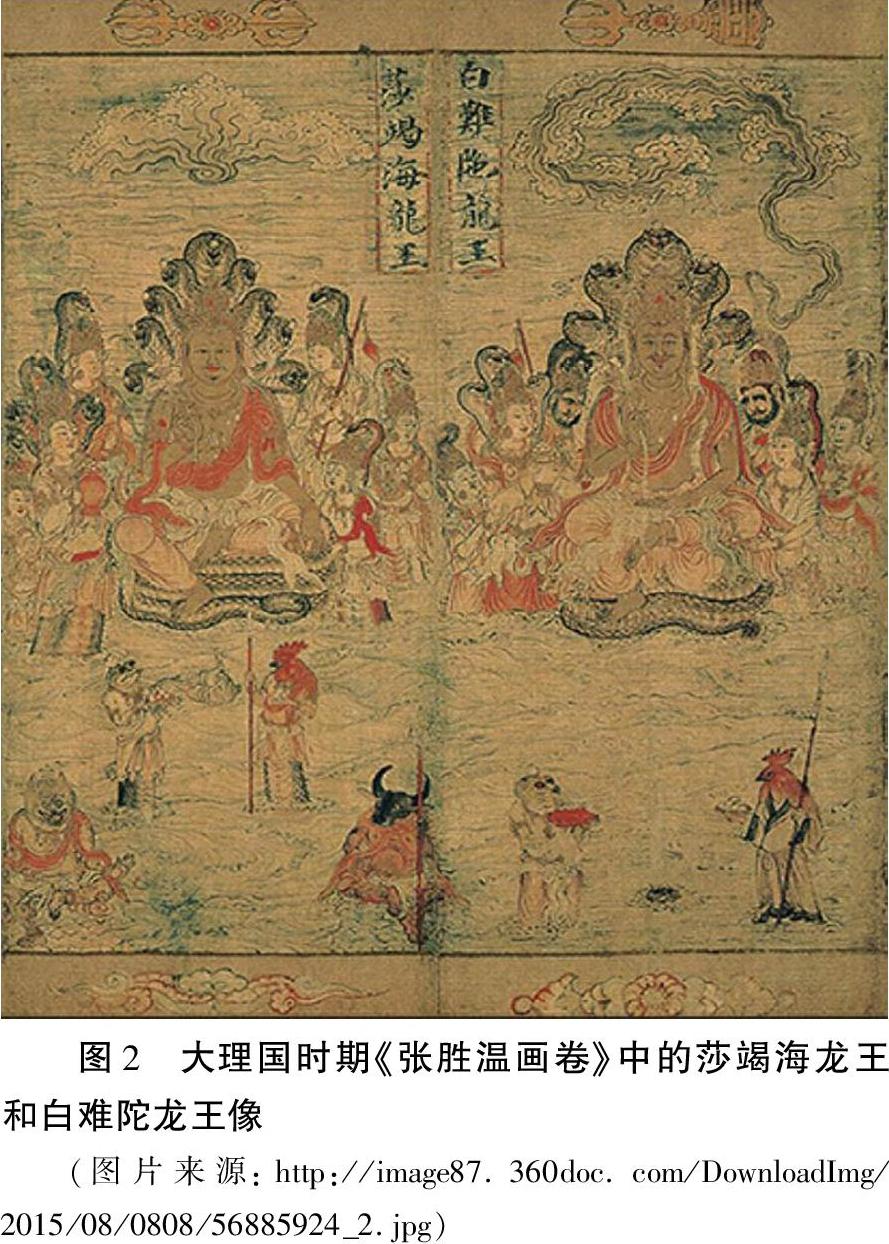

完成于大理国盛德五年(1180年)的佛教人物画卷《张胜温画卷》(又称《大理国梵像卷》)是另一幅重要的大理古画,该画卷直观反映了南诏、大理国时期洱海区域佛教兴盛的场景。画卷第10至第18幅分别绘“手执金刚统领眷属龙王”“优钵罗龙王”“摩那斯龙王”“白难陀龙王”“莎竭海龙王”“难陀龙王”“和修吉龙王”“德叉迦龙王”“阿那婆达多龙王”等龙众像。李霖灿认为这八位龙王即“法华经序品中之八大龙王也”[8]27。龙的主要职能为控雨祛灾,佛教密宗中有很多咒龙求雨的经典,如唐高僧不空所译《大云轮请雨经》中讲龙“若亢旱时能令降雨,若滞雨时亦能令止,饥馑疾病亦能除灭”[17]。其中所列龙王多达一百六十余位,可见佛教世界中龙王之繁多,而难陀龙王、优钵难陀龙王名列最先。[18]优钵难陀龙王(Upananda)梵名又作婆唯陀龙王、优波唯陀龙王,即白难陀龙王,其与难陀龙王是兄弟,因善调御风雨,善能顺应人心,深得百姓喜爱,固也有延喜龙王、大喜龙王等名称。源自印度的佛教自南诏传入洱海地区以后,以稻作定居农业为生的白族先民遂逐渐接受了其中的龙文化,佛教龙王开始成为洱海流域最重要的水神代表。

除图像痕迹外,明代及以前,洱海地区广兴密宗龙王崇拜确为事实。从南诏开始,大理董氏一直是洱海地区国家性的仪式专家,其始祖伽罗尤被蒙主赐姓,并拜为国师。董氏作为祭司,主要责任就是用法术助王御敌,及治涝求雨。董氏宗谱有载,第十二世祖董福祥时,洱海水涨,福祥应国王段思廉之请,设坛施法,“铣舍利,以铜龙取洱河水,安诏琉璃钵中”,于是“洱海水干三尺”;董祥义时,天大旱,是年(1095年)高升泰为国王,他被请为“大坛主”,在“上元寺内白难陀前,建多心经道场”,虔心求雨,于是连雨多日,万民蒙泽。[19]而据发现于喜洲弘圭山的《大阿拶哩杨嵩墓志铭》载,墓主人杨嵩的先祖是生于天竺国婆罗门的杨珠、杨珠觉二师,观音开化大理以后请他们前来“护国安邦”。杨嵩的七世祖杨名寿在大慈寺结坛修行密教,“感而灵验,大而能运”,可请来西天之八大金刚。后杨名寿师从白难陀,成为其助教师。[20]可见,在大理国时期,奉白那陀为龙王,祈天求雨在国家层面已较为普遍,且其中“阿吒力”法师扮演了连接神人的关键角色。如今白族人依然对白难陀龙王喜爱尤甚,大理州剑川县金华镇北门、甸南回龙等村还将其奉为本主,[21]而沙溪地区的本主则为莎竭海龙王。据杨延福讲,1950年代剑川县沙溪乡大木渡村本主庙内的木雕龙王像、洱源县江尾乡上海场村本主庙中的古老木雕龙王像皆与《张胜温画卷》中的白难陀龙王画像十分相似。[22]

(四)本土水神:斩蟒英雄段赤城

李元阳在万历《云南通志》中并未提及段赤城,却载有“灵塔寺”一条。据同时代纂修的《太和龙关赵氏族谱序》载,南诏时有白蟒吞人为害,幸逢义士段赤城舍生除蟒。于是赵氏一族“居人德之,取段赤城葬于灵塔寺,建浮屠镇之,煅蟒骨灰之,遂名曰‘白蟒寨”。[23]而今灵塔和白蟒寨皆在,只是换名为了“蛇骨塔”和“阳平村”。可见,段赤城斩蟒的故事于明朝之前便已在洱海流域广泛流传,在民间已有一定的群众基础,但就目前所知却并未被载入明以前的史志,更未将段赤城同洱海龙王相对应。相关传说至今已演变出多个版本,但其故事梗概相似,大体上可被固定为两个主要文本,即“段赤城斩蟒”与“小黄龙大战大黑龙”。明景泰《寰宇通志·云南等处承宣布政使司》是最早记录段赤城故事的官方文献,文中载:

段赤城,太和人。胆略过人,勇于为义。蒙氏时,龙尾关外津梁寺西有一大蟒,吞咽人畜,往来患之。赤城乃披铁甲,持双剑,欲杀蟒。为蟒所吞,剑锋自蟒腹出,蟒亦死。土人为建灵塔寺,以赤城葬塔下。[24]

“小黄龙大战大黑龙”的故事则多为民间传说,且是由前者演化而来,该故事讲:

南诏初,崇圣寺绿桃村有一贫女,上山砍柴,见绿桃,吞之,遂有孕。生子,弃之山间,有巨蛇衔去哺养,遂长大,其母乃携归,取名段赤城。一日儿随母入山劳作,治愈潭中龙王。后应邀至龙宫游玩,试穿黄龙衣,乃化身为龙。龙王盛怒,便命赤城驱逐腾越黑龙,解除洱海水患,以将功补过。赤城胜,仍化为小蛇,欲回绿桃。天刚亮,即止于龙凤村。百姓遂奉为洱海神,建庙祀奉。神遂长居于此,其母乃为龙母。[25]

白族古书《白古通记》对段赤城神话的传播功劳最大,侯冲认为该书为明初大理喜洲杨姓遗民根据南诏大理国史、《南诏图传》《记古滇说集》等一类的云南地方史志资料及佛教史传资料所著,并有一个特定的历史背景。[26]36《白古通记》在载段赤城杀蟒一事的同时,又增附了神话传说,把历史变成了民间传说。[26]91但从成书的时间上看,《寰宇通志》未受到《白古通记》的影响,故其中故事显然更接近史实。由此,段赤城在历史上或确有其人,其斩蟒的事发生在南诏时期,并被一直传扬,只是因为当时佛教在洱海流域势力强大,其并未被统治者搬上神坛。

到了明代,段赤城信仰才开始在大理地区遍地开花。据明正德《云南志》载,彼时大理府有两处水神庙:“一为海神祠,在洱海北,南诏异牟寻复归唐时立此,示不复叛之意;一为洱水龙神庙,在洱海西滨……邓川、浪穹俱有”[27]。其中提到的“海神祠”即“唐诏之盟”中祭拜的“西洱河神祠”,而“洱水龙神庙”即万历《云南通志》中所载“建于国初”的“洱水神祠”。此外,在明清时期,除如“洱水神祠”一类官方营建的庙宇外,一些民间祭祀段赤城的祠庙也如雨后春笋般出现,如洱海东岸罗荃寺之“天镜阁”、旧址在下关应海庙附近的“珠海阁”、原坐落于洱海北岸下沙坪村本主庙内的“水月阁”等。

二、白族水神嬗变的意义

(一)繁其形:文化交融的历史见证

白族水神的嬗变过程是洱海流域与中原地区文化交融史的一个缩影。自南诏开国伊始,早在大唐兴盛的道教、儒学、佛教等宗教文化便陆续以川蜀为通道传播至大理。以道教为例,除历史上被蒙诏皇家尊崇的“三官”外,在大理民间,甚至将道教的由来最早溯源至三国时期。当时的大理巍山人孟优被白族人称为“药神”,并视之为孟获的二弟,如今海东镇海东村还奉其为本主,洱海地区也流传有“孟优寻药救百姓”的传说。清乾隆《云南通志·仙释传》载:“孟优,蒙化人。世居巍宝山,与正帅孟获兄弟也。素怀道念,常往来于澜沧、泸水,长得异人授长生久视方药诸书,随处济人。”[28]孟优习得道教各种阴阳方术,并深谙其中济世救人的理念。巍山民间传说诸葛亮南征孟获时,士兵因误饮哑泉而失语,他得知孟优有医人之术便亲自前往其修道的巍山龙潭殿求药,使蜀军得到救治。诸葛亮慕孟优之才术,便留他在军中当医生,后带其回四川。诸葛亮去世后,孟优入四川峨眉山清修传教,后又返回云南。[29]除孟优外,对大理有影响的道教人物还有东晋时的书圣王羲之。据胡蔚本《南诏野史》载:“唐开元十四年(726年)立庙,祀晋右将军王羲之为圣人”。[30]王羲之是道教天师道世家,又是书法名家,很受南诏王族的崇敬。李京《云南志略》云:“其俊秀者颇能书,有晋人举意。蛮文云:保和中,遣张志成学书于唐。故云南尊王羲之,不知尊孔孟”。[31]南诏第三世主盛罗皮即位后“祀王羲之为先圣”,在境内传播道教,直到第十一世主劝丰祐时才始废道教,崇拜佛教中的密宗。[32]

此外,《南诏德化碑》中也有多处显露出南詔文化受道教影响的痕迹。如“恭闻清浊初分,运阴阳而生万物”“道治则中外宁”“性业合道”等话语,是碑文作者欲借用道教“道”的原理来论证南诏的“德化”和对唐的友好;“阐三教,宾四门,阴阳序而日月不愆,赏罚明而奸邪屏迹,”则称南诏遵行中原礼乐文化制度,其中“阐三教”,即指阐扬儒释道三教,南诏开国后,儒释道三教皆对其有深远影响。而《南诏德化碑》的撰稿者正是被南诏于安史之乱之际虏回都城太和,并任命为清平官的原唐西泸县令郑回。蒙氏还曾效仿中原制度,在其境内设定五岳四渎,点苍山便为“五岳四渎”中的中岳,而丽江的玉龙雪山则为北岳。到了元朝初年,元世祖忽必烈到丽江时,又封玉龙雪山为“大圣雪石北岳安邦景帝”[33],虽有一个“帝号”,实际上就是以山拟人,山神不与具体的人物或神仙相对应,很符合道教的传统。南诏时期的西洱河神、点苍山神情况也应大略如此。今天在洱海沿岸的水神庙宇中,依然有供奉道教水神者,如天生桥江风寺内塑风伯、雨师,洱滨村本主庙内塑并列的本主东海龙王,“洱水神祠”内塑并列的本主龙王三太子等。

至于佛教水神在大理历史上遗留的信仰痕迹,我们则可以从《张胜温画卷》的意象结构上掘查。画卷中,“白难陀龙王”和“莎竭海龙王”分别盘坐在蟠蛇身上,头戴蛇冕,身旁诸人也头戴蛇冕,座前分别有鸡首人身和蛇首人身的两位侍者分列左右。“莎竭海龙王”前又多出两位犬首人身和牛首人身的护法(见图2)。此类佛教龙王形象在其他地方也有出现,如清乾隆武英殿刻本的《御制大云轮请雨经》中,卷前有一“四方龙王像”的配图,四龙王都是人身蛇尾,头戴蛇冕,左右都站有两位女护法,护法亦头饰蛇首。[34]明李元阳《西洱海志》载:“榆水西北岸,各有水神祠,神状牛首人身,或虎头鸡喙,皆大石自地涌出,实非人工也。”[35]其中“各有水神祠”应该就是指今天“(大理)城东一支”之“洱水神祠”与“喜洲一支”之“洱河神祠”。明代以前佛教水神中的白难陀、难陀、莎竭等龙王被广为信奉,因而在庙宇中,其造型布局应按一定的规则和结构,即如《张胜温画卷》中所画,龙王前面要放置兽首人身或禽首人身的侍者或护卫。由此,我们通过推断出水神祠中“牛首人身或虎头鸡喙”的石像就是立于白难陀龙王和莎竭海龙王座前的侍者和守卫,来反证其正位所供奉的就是这两位龙王。土木结构的庙宇因朝代更替、宗教蒙难而致年久失修,或遭遇自然灾害而就此荒废,若得以重建,原本所祀之神像亦不易寻得。而几樽被墙土淹没的侍卫石像又于明代被时人掘土寻得,但此时却已说不清其来历,所以才误将这些自地涌出的石像供奉为水神。

(二)塑其神:地方社会的宗教整合

民间信仰作为统治者整合地方社会的重要工具,往往成为其政治结构化的宗教映射。历史上,白族水神的每一次嬗变无不滥觞于统治者因内外的政治需要所做的宗教选择,而又孳乳于民间实践对这些选定之神的接纳和吸收,这其中以段赤城信仰最为明显。

大理号称“妙香佛国”,传有“兰若八百,迦蓝三千”,崇佛之盛可见一斑。1382年,明军攻破大理城后,鉴于其坚固的佛教治国思想对民众的影响,在明成祖朱元璋的示意下,付友德、蓝玉、沐英等明将遂对大理施行了“文化毁灭”政策,“胥元之遗黎而荡涤之,不以为光复旧物,而以为手破天荒。在官之典籍,在野之简编,全付之一烬”[36]。这之后又开展了轰轰烈烈的毁“淫祠”运动,诸多庙宇皆未能幸免。但是明政府对待庙祠的态度也并非只破不立,在“抑异教”的同时,“自洪武初,诏天下,每令百户立一社,为民间祈报之所”④,这使得一些散落于村寨中的宗教场所得以幸存。那些符合乡里整治需求的地方人、神便有可能通过官方的认证被列入祀典,移驾庙堂,段赤城便是其中最为典型的一位。

当然,明官方对段赤城的选择和敕封也并非一蹴而就,而是历经了一个由狭及广、上下互动的过程。早在明初,朝廷虽在洱海西滨修建了专祀段赤城的“龙神庙”,但影响有限。到了正德九年(1514年),大理遭遇地震,时任大理知府的梁珠还主持重建了已颓陷残破的庙宇。再至嘉靖四年(1525年),“灭淫祠”运动还在帝国边缘留有余热,适值大理久旱,向来以捣毁“淫祠”闻名的兵宪副使姜龙听说此庙灵验,便前往祷雨,结果立即大雨倾盆,因此他又对庙貌进行了修缮,并“建堂阁于祠前”[37]。于此,因为官方祈雨见效,段赤城的龙王身份便产生了新的合法性,段赤城由“龙神”变为“水神”,而“洱水神祠”也被认定为官方举行祈雨止涝祀典之所。

此外,嘉靖年间,明朝廷在各地推行了一套官祀与群祀的仪式正统,“一系列仪式的规范下,大理白族世族与佛教化龙王地位开始受到另一股外来政治势力与仪式政策的冲击”。[38]以宝林寺为例,因靠近阳南溪,寺中原本供奉的是阳南溪之龙神,即佛教白那陀龙王。明初,大理卫都指挥使周能奉每百户立社神之令,将龙神祠改设为宝林香社,“为民间水旱祷告之所,岁时祭告之坛”⑤,这使得原来的佛教龙王降级为乡里仪式之社神。而同样为宝林寺本主佑下的清平村所历则刚好相反。该村原有居民以段姓为主,万历以前,段赤城曾被族人视为祖先供奉于本主庙内,到了万历年间,“受到外来移居此地的汉族的影响,段氏先祖遂将本主段赤城从清平村移到了宝林寺”[39]。由此,在清平村被整合到乡里社会之时,原本作为祖先神和村落守护神的段赤城也被搬进了乡里仪典之场所,成为多村的共同本主,神格与原祀于此的白那陀龙王并列。不难看出,在官方政治权威的关照下,段赤城得以上升为乡里社神,乃至洱海水神,对他的祭拜也逐渐由民祀升级为官祀。同时,诸多明清两代的地方志也将段赤城记述为舍生为民的高节义士,这又使得他的水神地位不断被合法化和强调。最终,段赤城虽“生不获封侯,死则庙食千古,观彼生灵如在。保庇生民,魁载祀典,节经钦奉列朝诏旨,修葺维新,日久而不忘。”[40]国家力量借由对段赤城的敕封,实现了对地方社会的整治,段赤城也成为了其中的受益者。

三、结语

区域性神祇的兴衰往往受到外来宗教文化的影响,并左右于国家的政治宗教取向,若地方神灵曾经被宗教化的王权整合过,神祇的地位自然也会随着国家或政权的形成与崩溃而产生流动。但与此同时,特定信仰的整体结构和面貌却会因不断的文化渲染而变得愈发包容和多元化,使其在民间的宗教实践中保持生命力。一方面,在对外交往的过程中,不断吸收来的外来宗教文化为白族水神的阶段性嬗变提供了动力。神之更替并未完全斩断新旧信仰的关联,一些原来的宗教文化元素得以被保留,甚至出现了不同水神共存于同一时代的情况。如南诏末年,佛教已被奉为国教,佛教八大龙王也早已在大理地區生根发芽,然而在讲述观音开化大理故事的《南诏图传》中却单独列出了一幅绘有巫教水神的《洱海图》,可见在当时,佛教龙王信仰已经包容了由来已久的巫教水神。而这种情况在新晋水神段赤城身上更为明显,如段赤城同样被奉为“龙王”,在下关宝林寺则与白那陀龙王并列为本主。他同时还被冠予多个富有道教意味的封号,如“阖辟乾坤霱慈圣帝”(应海庙)、“翊连阖辟乾坤裔慈圣帝洱海龙王大圣”(洱水神祠)、“大圣妙感玄机洱河灵帝”(洱河神祠)等。在下关江风寺则与“风伯雨师”并列为神,在白族民间的宗教祭祀活动中,也常会使用印有段赤城的甲马纸。此外,从段赤城塑像的造型和庙宇的布置来看,段之信仰显然已有意无意间融合了前任水神的诸多元素。如在河矣城村“洱河神祠”段赤城神像前塑有手捧金鱼和金螺的二位侍者。而在古生村龙王庙内,段赤城不仅头戴象征佛教龙王的龙冕,座前原是巫教水神的鱼螺二神也变为两位张嘴怒目的士卫(如图3)。

另一方面,虽然白族水神之嬗变主要受力于官方意志,但是在宗教的社会整合过程中,身处边缘的信众不仅仅只是机械地受控于中心模式,在日常的宗教实践中,信众也会通过个人模式将中心的权力体系整合到地方的信仰体系之中,[41]多样性的水神文化集合,使得地方性的宗教具备了包容和协调民族共同体内部不同成员之间利益关系的可能。那些本应退出神坛的水神元素并未被忽略,而是被白族人有选择地继承和保留,并与新的主位水神相互补充融合,以满足其多方位的信仰需求,使之契合坝子社会以灌溉和防涝为主的多样化的水利功能,由此便形成了一种纷繁而独特的水神信仰文化。在白族社会,这种水神信仰文化又被归入“儒释道巫”多教合流的本主体系中。

注释:

①为研究白族水神,笔者自2015年开始累计在洱海流域进行了超过十二个月的田野调查。这些段赤城庙宇自南向北依次为天生桥江风寺(扼龙尾关)、石坪村应海庙、斜阳峰麓宝林寺、洱滨村本主庙、龙凤村“洱水神祠”、古生村龙王庙,河矣城村“洱河神祠”、喜洲“九坛神庙”、下沙坪村清官庙(扼龙首关)、青索村小黄龙庙,以及洱源县茈碧湖畔的河头龙王庙。

②洱海在古代文献中曾被称为叶榆泽、昆弥川、西洱(耳)河、洱(耳)河、西洱海、西二河等。

③据《文字卷》记载,《南诏图传》是中兴皇帝舜化贞的大臣根据《巍山起因》《铁柱记》、《西洱河记》等书,结合佛教传入南诏的历史和民间传说绘制的,只可惜以上几本书皆已佚失。而《西洱河记》大略便是记载南诏时期巫教的一些事件。

④参见清宣统元年(1909年)立,大理市《南经庄重建本主祠碑记》,载“大理市文化丛书”编辑委员会.大理古碑存文录[M].昆明:云南民族出版社,1996:660-661.

⑤参见《新改重修宝林香社碑记》,现存于大理市宝林寺,笔者田野调查收集(2017年)。

参考文献:

[1][英]麦克斯·缪勒.宗教学导论[M].陈观胜,李培茱,译.上海:上海人民出版社, 1989:62.

[2][英]杰克·古迪.神话、仪式与口述[M].李源,译.北京:中国人民大学出版社,2014:95.

[3](唐)樊绰.云南志校释[M]. 赵吕甫,校释.北京:中国社会科学出版社,1985:329,330.

[4](晋)陈寿原.三国志精华注译[M]. 童超,张光勤,注译.北京:北京广播学院出版社,1993:111.

[5]向达.唐代长安与西域文明[M].重庆:重庆出版社,2009:172.

[6](唐)樊绰.蛮书校注[M].向达,校注.北京:中华书局,1962:261-263.

[7]张泽洪.南诏大理时期的道教探微[A]//赵怀仁,等编.大理民族文化研究论丛·第2辑[C].北京:民族出版社,2006:107-119.

[8]李霖灿.南诏大理国新资料的综合研究[M].台北:中央研究院民族学研究所,1967.

[9]刘晓东,等.二十五别史·卷十[M].济南:齐鲁书社,2000:49.

[10](唐)樊绰.云南志补注[M]. 向达,原校,木芹,补注.昆明:云南人民出版社,1995:12,13.

[11]杨镇圭.白族文化史[M].昆明:云南民族出版社,2014:69.

[12]黄美椿.晋宁石寨山出土青铜器上的蛇图像试释[C ]//云南省博物馆.云南青铜文化论集.昆明:云南人民出版社,1991:148.

[13]霍巍.西南考古与中华文明[M].成都:巴蜀书社,2012:179.

[14]马曜:白族简史[M].昆明:云南人民出版社,1988.

[15]赵橹.论白族龙文化[M].昆明:云南大学出版社,1991:54.

[16]杨跃雄,王笛.《南诏图传·洱海图》与白族的“祖先蛇”崇拜[J].昆明学院学报,2018(04):108-115.

[17](清)雍正敕修.乾隆大藏经·卷35之《宋元入藏诸经》卷2影印本[M].北京:中国书店, 2010:1255.

[18](清)雍正敕修.乾隆大藏经·卷21之《大乘经五大部》卷4影印本[M].北京:中国书店,2010:679.

[19]杨世钰.大理丛书·金石篇·卷10[M].北京:中国社会科学出版社, 1993:223,224.

[20]石钟.大理喜洲访碑记[A]//赵寅松.白族文化研究(2002年)[C].北京:民族出版社, 2003:78.

[21]郑筱筠,等.佛教与白族龙文化[J].思想战线,2001(02):54-58.

[22]杨延福.对《张胜温画》的浅见[A]//赵怀仁.大理民族文化研究论丛·第2辑[C].北京:民族出版社,2006:168.

[23]杨世钰,赵寅松.大理丛书·族谱篇·卷4[M],昆明:云南民族出版社, 2009:2089.

[24]方国瑜.云南史料丛刊·卷7[M].昆明:云南大学出版社, 2001:142.

[25]徐嘉瑞.大理古代文化史稿[M].北京:中华书局,1978:202-204.

[26]侯冲.白族心史[M].昆明:云南民族出版社,2002.

[27]方国瑜.云南史料丛刊·卷6[M].昆明:云南大学出版社,2000:141.

[28](清)文渊阁四库全书·第570册[M].台北:台湾商务印书馆,1986:259,260.

[29]薛琳.新编大理风物志[M].昆明:云南人民出版社,1999:210.

[30]木芹.南诏野史会证[M].昆明:云南人民出版社,1990:49.

[31](明)钱古训.百夷传校注[M].江应梁,校注.昆明:云南人民出版社,1980:170.

[32]中国彝族通史编纂委员会.中国彝族通史·第2卷[M].昆明:云南人民出版社,2012:281.

[33]云南省丽江地区地方志办公室.丽江年鉴1997[M].昆明:云南民族出版社,1997:284.

[34]呂济民.中国传世文物收藏鉴赏全书·古籍善本·下[M].北京:线装书局,2006:30.

[35](明)李元阳.李元阳集·散文卷[M].昆明:云南大学出版社,2008:176.

[36](清)师范. 云南丛书·滇系卷14[M]北京:中华书局,2011:33.

[37]云南省编辑组.云南地方志道教和民族民间宗教资料琐编[M].昆明:云南人民出版社,1992:155.

[38]连瑞枝.神灵、龙王与官祀:以云南大理龙关社会为核心的讨论[A]//赵敏,廖迪生.云贵高原的“坝子社会”:历史人类学视野下的西南边疆[C].昆明:云南大学出版社,2015:170.

[39]大关邑村委会.大关邑村志[M].香港:香港天马图书有限公司,2005:82.

[40]尤中.僰古通纪浅述校注[M].昆明:云南人民出版社,1989:61.

[41][美]韩士民.道与庶道:宋代以来的道教、民间信仰和神灵模式[M].皮庆生,译,南京:江苏人民出版社,2007.

收稿日期:2019-11-18责任编辑:许瑶丽