侦查讯问压力控制研究

张林燕

(中国刑事警察学院,辽宁 沈阳 110035)

作为法定的证据种类之一,犯罪嫌疑人供述以其证明案件事实、收集完善证据、降低办案成本、提高办案效益等优势,在用以证明案件事实的整个证据体系中起到了不可替代的作用[1]。侦查讯问作为获取犯罪嫌疑人供述的程序,是侦查过程中的重要环节。虽然现行立法越来越趋向于重视其他证据而削弱口供的证据地位,但不可否认的是,在目前警力、财力、精力都极其有限的情况下,口供依然以其低成本、高效率的优势,在侦查实践中占据着非常重要的地位。

在如何获取嫌疑人供述的问题上,我国刑事诉讼程序以大陆法系为基础,在侦查过程中较为普遍地使用“对抗式”的讯问模式,即通过制造以控制性、强制性为特点的讯问环境,采用以施压为基本手段的讯问模式。这种讯问模式可以在一定程度上遏制犯罪嫌疑人的嚣张气焰、打消其侥幸心理,进而获取嫌疑人供述。但这种讯问模式存在过度的强制性和权威性等一系列问题,会极大地影响嫌疑人作出供述的自愿性和真实性,导致口供的证据效力存疑。

为了解决现行侦查实践下讯问过程存在的问题,“会话沟通式”讯问模式应运而生。“会话沟通式”讯问模式以树立理性的讯问理念、平衡侦讯双方地位为基础,以较低的压力水平展开讯问活动,寻求侦讯双方在侦查及讯问活动中的“合作”[2]。“合作式”的讯问模式固然可以解决“对抗式”讯问模式带来的一系列问题,但其依然缺乏一定的可操作性和灵活性[3]。因此,建立具有灵活机动性、可操作性较强、适用范围较广的讯问压力控制模型,以更好地完成讯问工作,获取嫌疑人自愿、真实的供述,对刑事侦查工作尤其是口供的证据效力确定具有十分重要的意义。

一、“对抗式”及“合作式”讯问模式困境

受传统的侦查理念和实践影响,侦查讯问人员往往认为侦讯双方的立场与处境是天然对立的,且会持续于整个讯问乃至诉讼过程。在这种观念的影响下,我国现行侦查讯问过程大多充斥着冲突与对抗,并始终处于较高的压力水平下。侦查人员在讯问中采用单一的“我问你答”的一元化的信息传递方式,不仅忽略了嫌疑人在会话沟通中的主体地位,无视嫌疑人的主观能动性,造成侦讯双方诉讼权力地位的极大失衡,而且对嫌疑人的供述质量产生了不良影响。

在这种非理性的、失衡的沟通环境下,侦查人员的讯问语言较多地表现出过度的强制性、偏向性(诱导性提问、逆向同义改述、指令性言语行为、粗暴的话语打断等)、有罪预设,甚至出现不文明、不合法的现象[4],不仅使嫌疑人产生对立或抵触情绪,形成讯问僵局,而且会极大地影响供述的自愿性和真实性,导致口供的证据效力存疑,进而影响整个诉讼进程。

为了解决“对抗式”讯问模式带来的种种问题,“会话沟通式”讯问模式提出了“奉行理性的侦查讯问理念、平衡双方地位话语权、促进侦查讯问中的会话合作、贯彻‘无罪推定’刑事诉讼原则”的“合作式”讯问模式,在实践中较好地解决了“对抗式”讯问带来的一系列问题,缓和了讯问中的紧张氛围,充分尊重了嫌疑人的平等对话地位及诉讼权力,为我国长期沿袭的高压讯问模式指明了改进的方向。

但需要注意的是,“对抗式”讯问模式依然存在“合作式”讯问模式所不具备的优势。例如,面对气焰嚣张、侥幸心理较强的嫌疑人,对抗模式下较高的讯问压力可以有效打消其拒供心理,最终促成供述行为;而在此前提下,“合作式”讯问模式可能无法在消耗同等的资源及时间的条件下达到更好的效果。因此,如何在“对抗式”和“合作式”两种讯问模式中各取所长,并基于相关的理论依据,构建可操作性较强的侦查讯问压力控制模型,有针对性、灵活性地控制讯问中的压力大小,从而更好地获取嫌疑人真实、自愿的供述,具有十分重要的诉讼价值和实践意义。

二、压力控制模型构想及理论基础

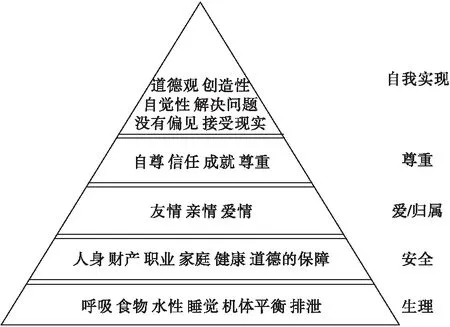

(一)马斯洛需求层次理论

马斯洛需求层次理论认为,人存在包括匮乏需要和成长需要在内的两类需要,其具体可以划分为五种需要类型,并显示出高低显著的不同层次(见图1)。也就是说,人类必须先满足某些需要,才能满足另一些需要;一般先满足低层次的需要,然后才关注高层次的需要[5]。其需要从低到高,依次为生理需要、安全需要、爱与归属的需要、尊重需要、自我实现的需要。其中,安全需要属于匮乏需要中的一种,包括对于稳定安全、秩序、受保护、免受惊吓和焦躁折磨的需要,在五个层次中较为基础和低级,与个体的生存密切相关。因此,当个体的安全需要得不到充分的满足时,就会产生危机感,从而产生满足安全需要的动机,进而会产生试图通过各种途径满足自己的安全需要的行为[6]。

图1 马斯洛需求层次理论的层次分布

因此,在讯问前期,讯问人员如果通过施压的方式,在一定程度上剥夺犯罪嫌疑人的安全感,使其产生恐慌、焦躁等情绪,嫌疑人就会产生满足安全需要的动机,进而产生试图以各种方式满足安全需要的行为。讯问人员需要在语言交流中让嫌疑人意识到,只有配合讯问、如实供述,才能够降低所处环境的压力;在嫌疑人产生配合趋势时及时降低压力水平以示奖励,就会促使嫌疑人产生如实供述的动机及相应行为。

(二)社会认知失调理论

社会认知失调是指个体内心对某件事的态度或意识与行为不一致时,心理产生的一种不安全感。当个体出现认知失调时,通常会出现不舒服、不自在的感觉,进而产生焦躁、紧张不安等状态。这些现象就是压力的一种表现形式。为了缓解压力带来的不愉快感,个体会产生重新达成认知平衡的动机,进而重新调整意识或行为,以重新达到认知平衡。

减轻或消除认知不协调通常有以下三种方法:一是改变行为,使对行为的认知符合态度的认知;二是改变态度,使其符合行为;三是引进新的元素[7]。对于讯问工作而言,讯问人员可以在讯问前期通过各种策略,让嫌疑人自主意识到自身存在的认知不协调,进而产生压力感;而在讯问后期,则可以诱导其改变拒供行为,通过如实供述的方式重新达到认知平衡。

具体而言,嫌疑人在接受讯问过程中主要存在两类认知不协调:一是个体较高的自我评价意识和犯罪现状之间的不协调;二是个体对平静、自由生活的向往意识和高压审讯现状之间的不协调。因此,在审讯前期,讯问人员可以通过给予嫌疑人否定性评价的方式,使其意识到自己的犯罪行为有违于其向善向上的自我追求和自我评价,并通过言语交流,激起嫌疑人对外界平静、正常生活的向往,使其意识到自己的拒供行为带来的审讯现状有悖于自己的追求,从而感受到认知失调带来的压力感;在审讯后期,讯问人员应注意引导嫌疑人,使其意识到只有配合审讯、如实供述,才能将功补过、重新做人,获得法律的谅解和较轻的刑罚,早日恢复常人的平静生活。

需要注意的是,嫌疑人在审讯前期甚至被采取强制措施之前,就可能已经引入新的元素使自己的认知达到平衡,以缓解自身压力,更好地应对即将到来的审讯。例如,嫌疑人可能会秉持“复仇”“替天行道”等观念,消除自己的罪疚感;可能会向自己灌输“拒供带来的压力是一时的,只要熬过审讯就可以躲避法律制裁”的侥幸心理和错误想法,做好抗拒审讯的心理准备。此时,一般的教育感化将无法起到预期的作用。在这种状况下,讯问人员需要加强心理干预,指出其行为或动机的非正当性和不合理性,使之超过嫌疑人以往的认知态度,以达到占据讯问过程中心理优势的态势。

(三)社会支持理论

社会支持理论,是指一个人通过社会联系所获得的能减轻心理应激反应、缓解精神紧张状态、提高社会适应能力的影响。关于社会支持对个体心理健康的影响机制,其中一种假设模型(缓冲器模型)认为,社会支持仅在应激条件下与个体身心健康发生联系,它可以缓冲压力事件对身心状况的消极影响,保持并提高个体的身心健康水平[8]。社会支持可能以两种方式作用于个体,缓冲压力事件对其心理健康造成的消极影响:一是社会支持可以提高个体对自我应付能力的认知水平,降低个体对压力事件严重性的评价,低估其可能带来的伤害性;二是社会支持能够提供问题的解决策略和方法,降低压力事件对个体的不良影响。

在审讯中,讯问人员可以先制造压力,使审讯环境处于较高的压力水平下,促使嫌疑人感受到一定的紧张感和心理不适。在嫌疑人明显表现出恐慌、惊惧的情绪后,讯问人员再给予适当的支持,释放审讯压力,使嫌疑人感受到来自个体以外的支持,以降低其对供述后果的评估,促使嫌疑人如实交代自己的犯罪事实。

社会支持主要包括以下三个可能影响个体心理的方式:一是情感支持,即个体可以感受到来自外界的关怀和爱;二是尊重支持,即个体可以感受到自己是被尊重且有价值的;三是成员归属,即个体可以感受到自己属于某个沟通互惠的网络[9]。基于此,讯问人员可以在审讯后期有的放矢,有针对性地向嫌疑人提供支持,使其感受到情感、尊重和归属,降低其在供述上存在的心理障碍。

三、侦查讯问压力控制模型构建

依据马斯洛需求层次理论、社会认知失调理论和社会支持理论可以得知,压力由高至低的转变可能有利于嫌疑人形成供述动机。基于此,可以构建包括讯问前的准备、高压讯问期、压力转折期和压力释放期四个阶段在内的讯问压力控制模型,并提炼出具体的控制方法,以期达到较好的讯问效果。

(一) 讯问前的准备

讯问前的准备充分与否会直接影响讯问的质量。在讯问中采取拒供行为的嫌疑人为了逃脱罪责,大多在接受讯问前就做好了充足的准备。如果讯问人员在讯问前没有做好充足的准备,毫无规划而匆匆上阵,就无法找到嫌疑人供述中的矛盾点,无法了解嫌疑人的性格特点和弱点,也无法有针对性地开展审讯交流。出现这种情况将会极大地挫伤讯问人员的信心,加固嫌疑人的侥幸心理,使得讯问过程更加难以顺利进行。

为了有效控制讯问压力,需要进行充分的讯问前准备。良好的讯问前准备可以为更高效、更合理地进行压力控制奠定坚实的基础。具体而言,讯问前准备主要包括以下几个方面[10]:

1.充分熟悉案情,整理已有证据

案情和证据是讯问之本。不了解案情和证据就无法正常地开展审讯活动。主导讯问的侦查人员基本上都参与了本案的前期侦查、调查工作,因此对案情和证据都有基本的了解。但侦查工作大多复杂而繁琐,需要侦查人员分工协作完成,讯问人员未必对案情的每一个细节、收集到的每一个证据都了然于心。这就要求讯问人员在讯问前充分熟悉案情、整理已有证据,必要时可以依照案情可能的发展顺序或证据的重要程度顺序,将收集到的所有信息分门别类、条条列出,做到有的放矢。在讯问前期,可以利用这些信息有针对性地加以逐条举证,有效展现公安机关的办案能力,强化自身的强势地位,提高讯问压力,消除嫌疑人的侥幸心理。

2.充分了解嫌疑人的相关信息。

在以案情和证据作为讯问基础的同时,需要充分了解嫌疑人的背景信息,从而在讯问过程中有效地、策略性地掌控讯问压力。嫌疑人的性别、年龄、职业、生平、家庭背景、文化程度等等都与其行为方式和性格特点息息相关,甚至可能直接形成其犯罪动机。因此,充分了解嫌疑人的背景信息,有助于讯问人员有针对性地变换自己的语言风格和审讯策略,从而达到震慑人心、引发共鸣的效果。

3.制定讯问计划

如何将收集到的基础信息有机组合,最终形成一套完整的讯问计划,是决定讯问质量的关键步骤。讯问计划主要包括:在讯问中的哪一阶段运用何种讯问语音、语调、语气、语速、节奏;在何时向嫌疑人出示何种证据;在哪一阶段采取怎样的政策法律教育方向;预测嫌疑人在讯问中可能作出的反应和可能出现的问题,并制定相应的讯问策略和应急措施。

(二) 高压讯问期

高压讯问阶段的主要目的是剥夺嫌疑人的安全感,使其陷入恐慌、紧张的情绪中,从而促使嫌疑人产生降低压力、获取心理安全感的动机,以期其在讯问后期产生配合讯问人员工作、如实供述自己犯罪过程的行为。

1.通过控制语音、语调、语速等语言元素进行施压

不同的语音、语调、语气、节奏等可以赋予语言不同的感情色彩,也可以向交流主体传递不同的信息,施加不同的影响。讯问作为一种特殊的交流模式,同样可以通过控制语音语调来达到施加或释放压力的目的。

在讯问的高压阶段,讯问人员的语气可以较为强硬,语速中速偏快,语调稳中略升;可以较多地使用短句,以偏快的节奏连续发问。这种语言风格可以展现讯问人员的气势和信心,使被讯问人切身感受到讯问压力,从而达到气势上震慑嫌疑人、打消其侥幸心理的效果[11]。

2.加重向的政策法律教育

根据对犯罪嫌疑人拒供动机的实证研究表明,犯罪嫌疑人考虑拒供的首要原因是企图逃脱法律的制裁,以此原因拒供的犯罪嫌疑人超过被调查总数的六成。其拒供动机主要表现为畏罪心理[12]。因此,对嫌疑人而言讯问时的主要压力来源于《刑法》与《刑事诉讼法》对其涉嫌罪名的刑罚及诉讼程序的相关规定。讯问人员可以向嫌疑人普及其可能涉嫌罪名及判处刑罚的相关法律规定,并偏向于强调其可能被判处的最高刑。在法律法规的震慑和“抗拒从严”的政策影响下,嫌疑人会产生较大的压力,其侥幸心理也会适当地被削减[13]。此时的压力会促使嫌疑人产生“坦白供述以争取从宽”的动机及行为。

3.出示案件证据及嫌疑依据

证据是证明案件事实最直接、客观的工具,嫌疑依据也可以在一定程度上证明嫌疑人与犯罪事实之间的关系。在审讯过程中,嫌疑人最想知道侦查人员掌握了多少证据,以决定其是否采取配合的供述态度。因此,讯问人员可以向嫌疑人模糊地暗示已收集到的证据或嫌疑依据,使其产生自我怀疑和过度联想,在打消嫌疑人侥幸心理的同时加强畏罪心理,极大地增加犯罪嫌疑人的心理压力[14],从而促使其如实供述犯罪行为。

4.适当地给予否定性评价

根据社会认知失调理论,个体内心的态度或意识与行为不一致时,会产生一定的心理压力。因此,讯问人员可以在审讯前期给予嫌疑人适当的否定性评价,批评其涉嫌行为对家人及自身造成的损害,使其意识到自己的行为有违于其向善向上的自我追求和自我评价。在这种认知失调带来的压力感下,嫌疑人会产生悔罪和救赎心理,想要直面行为后果并为此负责。在这种心理的驱使下,嫌疑人很有可能作出配合供述的行为,以期重新达到自身的认知平衡。

(三) 压力转折期

压力转折阶段的重点集中于转折时机的选取。其主要内容是观察嫌疑人面对高压环境所展现出的外在表现,以推测其心理状态,进而选择压力释放阶段开始的具体时机。合适的压力转变应开始于高压讯问产生理想效果时。个体处于高压下,会基于不同原因产生恐惧、紧张、后悔、矛盾等多种情绪。当讯问人员通过观察嫌疑人的行为,判断嫌疑人产生这些情绪时,就需要进入压力释放期,对其进行合理疏导。

当嫌疑人感受到较大压力时,可能会出现面部颜色苍白或发暗、面部痉挛、较多的触摸行为、吞咽、咬嘴唇、减少目光接触、瞳孔缩小、轻扣手指、晃动膝盖或脚、交叉双腿或双脚、向门边或窗户倾斜身体等现象。如嫌疑人产生沮丧情绪或倾向于接受讯问人员的言论时,还有可能出现头部低垂、肩膀垂下或前耸、弓背、手臂紧紧抱住躯干、几乎无目光接触等现象[15]。当讯问人员观察到这些现象时,就可以开始疏导嫌疑人的心理压力,以期其产生供述动机及行为。

(四)压力释放期

压力释放阶段的主要目的是给予嫌疑人一定的心理支持,使其降低对供述后果严重性的评价;与先前的压力环境形成对比,促使嫌疑人对讯问人员产生依赖;对嫌疑人可能展现出的配合意向给予奖励,满足其对安全感的需求,激发其趋利避害的本能。

1.基于语言学的低压控制

与高压讯问期相反,在压力释放期,讯问人员需要向嫌疑人表达同情、理解、尊重等态度或情绪。因此,讯问人员的语气应当和缓,语速略慢,语调略微低沉;可以酌情展开较长篇幅的教育感化,以降低嫌疑人面对审讯的压力,争取在情感上获得嫌疑人的信任和认同,进而获取嫌疑人供述[11]2。

2.减轻向的政策法律教育

在前期对嫌疑人进行加重向的法律法规之后,讯问人员在后期应注重向嫌疑人普及法律政策中“认罪认罚从宽”的相关规定。2018年10月26日修改的《刑事诉讼法》新增了第15条:“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理”。“认罪认罚从宽”的规定入法为以前政策上的“坦白从宽”提供了切实的法律依据。讯问人员可以向嫌疑人宣读讲解相关法律法规,强调其涉嫌罪名从轻或减轻处罚的条款,并告知其从轻减轻处罚后可能被判处的最低刑,以适当缓解嫌疑人的心理压力,进而促使其形成供述动机[14]2。

3.合理化罪行

当讯问人员使嫌疑人意识到自己犯罪行为或动机的不正当性及社会危害性,嫌疑人往往会产生较大的心理压力和矛盾感。此时,讯问人员需要对其犯罪行为和原因“合理化”,减轻其因违反法律和道德而产生的自责或畏罪情绪,能够重新接受自我。在这个过程中,讯问人员可以对嫌疑人及其行为或动机表示同情和理解,并站在人情事理的角度为其行为提供一个可以在道德上开脱的理由,从感觉上降低嫌疑人犯罪行为以及相应道德方面的社会危害程度,减轻其思想压力及负罪感,从而减轻嫌疑人的供述障碍[16]。

4.给予必要的社会支持

依据社会支持理论所包含的可能对嫌疑人产生心理影响的三个方面,本阶段讯问人员可以采取以下策略向嫌疑人提供社会支持,降低其供述障碍:尊重支持层面,可以改变对嫌疑人的称呼,从全名转为使用尊称(某先生/女士)或职务称呼(某经理/局长),并适当地对嫌疑人表达赞誉以示尊重;情感支持层面,可以在语言和行动上表达对嫌疑人现状的关心和同情,如询问其睡眠质量,关心其家庭现状,向其递支烟、送杯水等,体现讯问人员对嫌疑人的人格尊重和人文关怀,减轻其紧张和敌对情绪;归属支持层面,可以使用与嫌疑人相同的方言进行初步交流,拉近空间感,并真诚地帮助嫌疑人针对现状进行利弊分析,使其对讯问人员产生认同和归属感,消除双方的对立局面。

四、侦查讯问压力控制原则

(一)合法

在高压讯问阶段,讯问人员可能需要采取一定的措施或策略向嫌疑人施压;在压力释放阶段,讯问人员可能需要对嫌疑人进行一定的劝说和诱导。但在具体操作的过程中,同样需要严格注意实体合法和程序合法。在实体合法层面,应尽力避免讯问语言的“威胁、引诱、欺骗”性;在程序合法层面,应严格遵守相关法律对讯问程序的规定,绝不可以因策略需要而牺牲程序合法性[17]。

(二)文明

在合法讯问的基础上,讯问人员同样需要注意讯问方式的文明。即使出于向嫌疑人施压的目的,也应严禁粗口、侮辱性词汇、侮辱性动作等损害嫌疑人人身尊严的现象出现。此类不文明的讯问方式不仅会造成侦讯双方情绪上的对立,还会促使嫌疑人产生抵触和反感情绪。即使讯问中获取了供述,其稳定性和真实性也存在很大问题[18]。

——以被告人翻供为主要研究视角

——基于118份裁判文书的实证考察