冷藏蓝莓致腐霉菌的鉴定及其对果实软化的影响

王 琛高 雅张晓黎韩艳秋吴兴壮

(辽宁省农业科学院食品与加工研究所,辽宁 沈阳 110161)

蓝莓又名越橘、蓝浆果,杜鹃花科(Ericaceae)越橘属(Vacciniumspp),多年生落叶或常绿灌木[1]。果实为蓝色或深紫色圆形浆果,其独特的风味和营养保健功能,深受人们的喜爱,堪称“世界水果之王”,被联合国粮农组织列为“人类五大健康食品”之一[2]。近几年,我国蓝莓的生产规模不断扩大,产量逐渐升高,并以良好的态势持续增长[3]。但是,蓝莓皮薄多汁且质地柔软,采后贮藏期间极易腐烂变质,其贮藏品质和贮藏期限均受到严重挑[4]。

硬度是蓝莓果实的重要品质,决定其消费性、耐贮性和抗病性[5]。硬度下降软化是果实腐烂的前提,它除了与自身的衰老机制有关,还与致腐霉菌的侵染存在一定关系[6]。同时,某些霉菌能够产生毒素,严重危害人类健康[7]。有些学者研究发现附着在果实表面的致腐霉菌通过识别寄主,产生大量的胞外果胶酶和纤维素酶,分解果实细胞壁多糖,使果实组织结构变软,释放水分和其他成分,再把这些物质当作养分繁殖生长[8]。目前,研究发现侵染蓝莓果实的病原真菌有很多种类,但它们之间存在着地域的差异性,且不同霉菌侵染后的症状和对果实品质的影响也截然不同[9]。因此,本试验从软化的贮藏蓝莓果实表面分离纯化果实致腐霉菌菌株,通过形态学鉴定确定各霉菌的种类,并进一步通过人工接种方式研究各霉菌侵染后对冷藏蓝莓果实软化的影响,以期为蓝莓果实采后保鲜提供理论支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料

蓝莓品种为“蓝丰”,于2018年6月20日采摘于沈阳时圣蓝莓基地,果实成熟饱满,大小色泽一致(直径1.2~1.5 cm),且无病虫害与机械损伤。采后蓝莓分装于带气孔的PET保鲜盒中(净重:125.0 g/盒),并于当日运回实验室冷藏备用,冷藏温度为 5±0.5 ℃,相对湿度85%~95%。

1.2 培养基的配制

马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)、查氏琼脂培养基(CA)、查氏酵母膏琼脂培养基(CYA)和 25 %甘油硝酸盐琼脂培养基(G25N)。各培养基的配方及制作方法参照《中国真菌志》[10]。

1.3 霉菌的分离纯化

冷藏35 d后,随机挑选软化的蓝莓鲜果20粒,加入到 250 ml 的无菌水中制备菌悬液,并依次梯度稀释10-1、10-2、10-3、10-4、10-5倍。分别取1 ml 稀释液与50 ℃液体PDA 培养基混合摇匀,待凝固后在28 ℃下培养3~5 d。挑取外观为丝状的单菌落,采用划线法在无菌 PDA 平板上分离得到纯菌种。再采用三点法将分离得到的纯菌接种到CA平板上进一步纯化。重复接种3代,将纯化后的菌种于4 ℃保存。

1.4 霉菌的形态学鉴定

采用三点法将分离到的霉菌分别接种到PDA、CA、CYA、G25N平板上,25~28 ℃培养7 d。分别记录菌落大小、颜色、质地及生长速度等特征,并在40倍显微镜下观察它的产孢结构、主要形态、分生孢子的位置、形状等特征,依据文献进行心态学鉴定[11]。

1.5 霉菌的人工接种

采用穿刺接种方法[12],随机挑选蓝莓鲜果,清洗后用200 mg/L次氯酸钠浸泡10 min消毒,再用70%酒精喷涂苹果表皮。在果实表面中心位置上刺入 1 mm(直径)×3 mm(深)的伤口,注入霉菌孢子悬浮液 10 μl(1×105CFU/ml)。以未接种为对照,不同霉菌平行接种蓝莓15盒,然后于5±0.5 ℃冷库中冷藏,相对湿度为85 % ~95 %。贮藏35 d后取样,每组样品随机抽取3盒蓝莓,观察果实软化程度。

2 结果与分析

2.1 菌属的鉴定结果

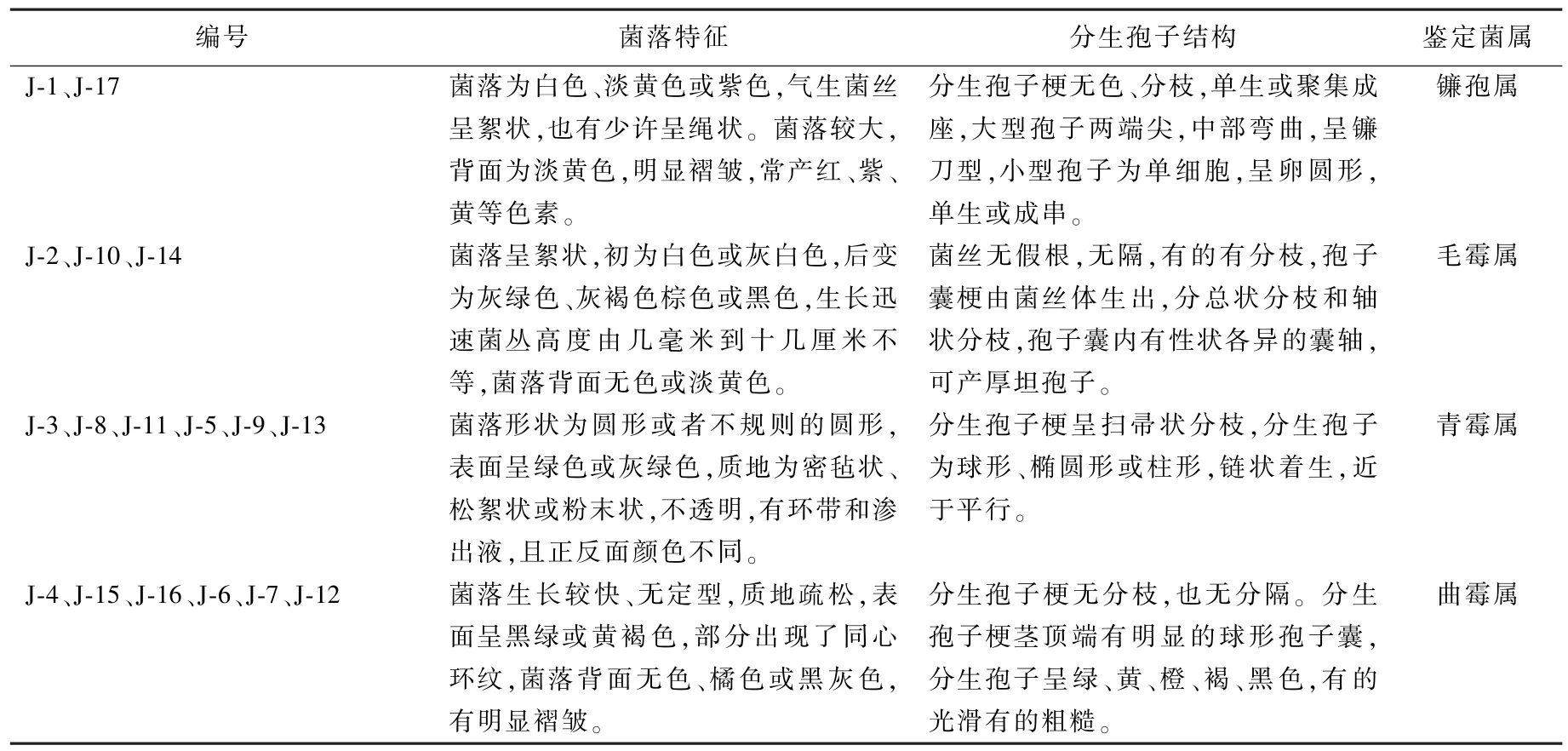

从软化的蓝莓果实表面上分离纯化出17株霉菌,编号为J-1 ~ J-17。观察各霉菌在PDA培养基的菌落形态和水浸片3的镜检结果,结合《中国真菌志》[10]和《真菌鉴定手册》[11],分为 4个属:其中镰孢属2株,分别为J-1和J-17;毛霉属3株,分别为J-2、J-10和J-17;青霉属6株,分别为J-3、J-8、J-11、J-5、J-9和J-13;曲霉属6株,分别为J-4、J-15、J-16、J-6、J-7和J-12。具体描述见表1。

2.2 J-1和J-17霉菌的菌落特征及分生孢子形态

J-1和J-17霉菌的菌落特征及分生孢子形态如图1所示,菌落在PDA培养基上的菌落较大,白色或淡紫色气生菌丝呈羊毛状,常表现为粉末状,中心有小凸起,菌落背面呈紫红色;在CA培养基上菌落直径达35~40 mm,乳白色絮状,中心凸起颜色偏暗,菌落背面呈淡黄色;在CYA培养基上菌落直径达40~45 mm,白色绒毛絮状,中心有脐状凸起,菌落背面呈淡黄色,中心颜色加深。大型分生孢子形似镰刀,又直又细,有较薄的细胞壁,小型分生孢子有短棒形和梨形,无分隔,产于复瓶梗或单瓶梗,链状着生,或假头状着生。由此可鉴定J-1和J-17霉菌为层出镰孢菌(Fusariumprolifertum)。

2.3 J-2、J-10、J-14霉菌的菌落特征及分生孢子形态

J-2、J-10、J-14霉菌的菌落特征及分生孢子形态如图2所示,其菌落在PDA培养基上的菌落为黄褐色至暗黄绿色,边缘为灰白色,呈绒毛状,表面干燥,中心有凸起,菌落反面无色;在CA培养基上菌落直径达25~30 mm,菌落为灰白色,菌丝呈绒毛状,菌落背面为淡黄色,中心凸起为橘黄色;在CYA培养基上菌落直径达30~35 mm,菌落颜色为黑灰色,表面有灰白的菌丝体,菌丝密集呈棉絮状,边缘为丝绒状,菌落背面为灰黄色,有少量褶皱。菌丝无隔、多核,呈分枝状,菌丝体较宽,可广泛蔓延且无假根,各分枝顶端着生球形孢子囊,囊内产大量的球形孢子的厚垣孢子。由此可鉴定J-2、J-10、J-14霉菌为总状毛霉菌(Mucorracemosus)。

2.4 J-3、J-8、J-11霉菌的形态学鉴定

J-3、J-8、J-11霉菌的菌落特征及分生孢子形态如图3所示,其菌落在PDA培养基上的菌落呈圆形,颜色为暗绿色,表面平坦,有渗出液,质地为密毡状,白色边缘呈绒状,菌丝体为灰白色,背面淡黄或接近无色;在CYA培养基上菌落直径达30~35 mm,呈暗蓝绿色,表面平坦且有大量黄色渗出液,边缘灰白色,背面有放射状褶皱,呈棕黄色;在G25N培养基上菌落直径达10~15 mm,呈丝绒状,无渗出液,中心后边缘薄,有较多的分生孢子,由黄褐色逐渐变为蓝绿色,背面呈棕黄色,有放射性褶皱。

表1 菌落及分生孢子结构特征

分生孢子梗在营养菌丝处分枝,由副枝到梗基进行分叉,梗基一般分为3个,呈放射状生长着小梗,上面着生着链状的分生孢子,分生孢子呈近球形。由此可鉴定J-3、J-8、J-11霉菌为圆弧青霉(Penicillumcyclopium)。

2.5 J-5、J-9、J-13霉菌的形态学鉴定

J-5、J-9、J-13霉菌的菌落特征及分生孢子形态如图4所示,其菌落在PDA培养基上的菌落呈斑点状,颜色为草绿色,质地密毡状,有的有同心环,菌丝体为灰白色,中心绒毛状凸起,背面淡黄色,有放射性褶皱;在CYA培养基上菌落直径达35~40 mm,呈暗蓝绿色,质地丝绒状,有少量渗出液,中心面凹凸不平,有黄绿色絮状物,菌落边缘面上有明显的颗粒或粉末,菌落背面呈黄褐色,中心凸起部深褐色,有少量褶皱,菌丝体呈白色;在G25N培养基上菌落直径达12~22 mm,呈黄绿色或蓝绿色,中心较厚且凹凸不平,有较多的不规则褶皱,质地丝绒状,表面平坦或有颗粒,菌落背面呈淡黄色。分生孢子梗端1~2次帚状分枝,瓶状小梗细长,分生孢子呈圆形或扁圆形,聚集时呈青绿色。由此可鉴定J-5、J-9、J-13霉菌为扩展青霉(Penicilliumexpansum)。

2.6 J-4、J-15、J-16霉菌的菌落特征及分生孢子形态

J-4、J-15、J-16霉菌的菌落特征及分生孢子形态如图5所示,其菌落在PDA培养基上的菌落快速生长且无定型,为暗黄绿色,呈绒毛状或粉末状,质地疏松,表面干燥,有不明显的同心环,中心凸起,菌落背面无色;在CA培养基上菌落直径达10~15 mm,菌落中心为黄绿色,边缘为淡黄色,菌丝呈绒毛状,平坦略有放射状皱纹,菌落反面无色;在CYA培养基上菌落快速生长,无定型,呈暗绿色,质地由疏松变为致密,菌落表面平坦,有放射状皱纹,中心凸出有絮状菌丝体,呈黄绿色,菌落背面呈淡黄色。菌丝体有隔,分生孢子梗较长,上面有许多分生孢子,呈链球状,表面粗糙,整个分生孢子类似球拍状。由此可鉴定J-4、J-15、J-16霉菌为黄曲霉菌(Aspergillusflavus)。

2.7 J-6、J-7、J-12霉菌的菌落特征及分生孢子形态

J-6、J-7、J-12霉菌的菌落特征及分生孢子形态如图6所示,其菌落在PDA培养基上的菌落快速生长且无定型,为暗黄绿色,菌丝呈绒毛状,上有粉末颗粒,质地紧密,表面干燥,有不明显的同心环,中心凸起,菌落背面无色;在CA培养基上菌落直径达10~15 mm,菌落为绒状,中心呈深棕色,边缘逐渐变土黄色,菌落背面平坦且无色;在CYA培养基上菌落快速生长,无定型,呈赭红色,质地紧密,菌丝体上附着着大量的颗粒,表面有较多的放射状皱纹,菌落背面呈深赭红色。菌丝体细长且无隔,顶端有球状孢子囊,分生孢子梗生于基质,分生孢子球形或近球形,疏松柱状排列。由此可鉴定J-6、J-7、J-12霉菌为赭曲霉菌(Aspergillusochraceus)。

2.8 不同霉菌对果实软化的影响

贮藏35 d后,不同霉菌侵染对蓝莓果实软化的影响如图7所示,从试验结果可以看出,圆弧青霉、层出镰孢菌、黄曲霉和赭曲霉菌侵染后果实大面积凹陷,软化程度较高,甚至出现了霉斑,而总状毛霉菌和扩展青霉侵染后对蓝莓果实硬度的影响较弱,几乎与对照(CK)相似。因此,圆弧青霉、层出镰孢菌、黄曲霉(Aspergillusflavus)和赭曲霉菌是导致冷藏蓝莓果实软化的主要侵染霉菌。

3 结果与讨论

霉菌侵染是导致蓝莓果实贮藏品质下降的一个重要因素。本研究从已经软化霉腐的蓝莓果实表面分离纯化得到了17株霉菌,通过形态学鉴定确定它们为层出镰孢菌(Fusariumprolifertum)、总状毛霉菌(Mucorracemosus)、圆弧青霉(Penicillumcyclopium)、扩展青霉(Penicilliumexpansum)、黄曲霉菌(Aspergillusflavus)和赭曲霉菌(Aspergillusochraceus)。同时,通过人工接种明确了圆弧青霉(Penicillumcyclopium)、层出镰刀孢霉(Fusariumprolifertum)、黄曲霉(Aspergillusflavus)和赭曲霉(Aspergillus ochraceus)是导致冷藏蓝莓果实软化的主要侵染霉菌。

不同地区,不同品种的蓝莓,分离出的病菌种类也有所不同。美国北卡罗来纳州、智利中南部、以及加利福尼亚州蓝莓采后侵染的主要致腐霉菌分别是链格孢菌(Alternariasp.)、茎溃疡病菌(Diaportheaustralafricana)和灰葡萄孢菌(Botrytiscinerea)[13~15]。 我国贵州地区蓝莓的主要致腐霉菌是青霉菌(Penicilliumsp.)、拟盘多毛孢(Pestalotiopsissp.)和枝孢霉(Acremoniumsp.),而云南地区的主要是枝孢霉(Acremoniumsp.)、链格孢菌(Alternariasp.)和匍柄霉属(Stemphyliumsp.)[16]。戴启东等的研究发现灰葡萄孢菌(BotrytiscinereaPers.)、链格孢菌(Alternariasp.)、青霉菌(Penicilliumsp.)和粉红单端孢菌(Trichotheciumroseum)是辽南地区蓝莓采后的主要致腐霉菌[17]。吴媛媛等研究认为,灰霉菌侵染加速了蓝莓采后果实硬度的下降[18]。由此,应有针对性地进行调研,明确当地冷藏期间蓝莓果实致腐霉菌的种类及侵染特性,为蓝莓采后贮藏保鲜提供指导。