政府规模、财政分权、官员特质与地区清廉水平

倪星 刘霏

摘要:政府清廉度是决定地区综合竞争力的关键,而政府规模、财政分权和官员特质是影响地区清廉水平的主要因素。从中国333个地级市的廉洁感知指数和相关数据的分析来看,政府规模、财政分权与地区清廉水平之间呈负相关关系,官员年龄和任期与地区清廉水平之间呈倒U型曲线关系,而经济发展、公共服务支出和公众受教育程度对地区清廉水平有正面促进作用。因此,在推进廉政治理现代化的过程中,除了继续保持惩治腐败的高压态势之外,还需要高度重视配套制度改革,适当约束地方政府规模和财政自主权,增加地方主政官员的流动性,推动经济发展,扩大政府公共服务支出,重视教育发展,培育具有公共意识的现代公民。

关键词:地区清廉水平;政府规模;财政分权;官员特质;反腐败

基金项目:国家社会科学基金重大项目“推进廉政治理体系和治理能力现代化的战略、路径与对策研究”(20ZDA105);国家社会科学基金重点项目“基于裁判文书大数据的中国腐败惩治多重逻辑与内在机制混合研究”(19AGL028)

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2020)10-0039-07

一、研究背景与问题

在当今世界上,政府的清廉水平已经成为影响执政合法性和政治信任的重要因素,越来越受到执政者和社会公众的关切与重视。党的十八大以来,中国的反腐败力度日益加大,并取得了巨大成就。随着反腐败斗争不断向纵深推进,腐败案件所涉及的官员层级、官员数量、涉案金额等屡创新高,反腐败力度与反腐败效果之间的关系备受理论界和实务界的关注。但是,廉政建设是一个宏大的系统工程,反腐败斗争要取得彻底胜利,国家和地区清廉水平要得到实质性提升,除了持续高压反腐之外,还需要进行制度层面的配套改革。在实践层面,近年来各级政府投入了大量的人力、物力、财力等资源推动反腐败斗争和廉政建设,通过“打虎”、“拍蝇”和“猎狐”,大批腐败官员纷纷落马,让人们真切感受到了官方的反腐败决心和成效。但在理论层面,各种反腐败措施的效力究竟如何,官方的反腐败努力是如何与其他系统化改革措施相配合,进而提升地区清廉水平的,则需要通过大量的实证数据进行验证。

本文以中国333个地级市为研究对象,探讨地区清廉水平的变化及其背后的深层次影响因素。具体而言,本文力图超越短期的反腐败举措,探究更深层制度性因素对地区清廉水平的影响,寻找腐败治理的根本之道。为此,本文提出的核心问题是:中国各地级市的清廉水平如何?影响地级市清廉水平的主要因素有哪些?这些因素影响地区清廉水平的作用機制是什么?本文一方面试图拓展地级市层次的实证研究,与已有的跨国、全国和省级层次研究进行对比;另一方面,重点关注地区清廉水平的深层次影响因素,与腐败和反腐败相关理论成果进行对话,为提高地区清廉水平提供政策借鉴。

众所周知,腐败与反腐败主要是一个政治议题。本文侧重研究政治因素对地区清廉水平的作用机制,重点探讨政府权力和官员行为对腐败的影响,故选取政府规模、财政分权和官员特质作为核心解释变量。具体理由如下:第一,地方政府在中国的反腐败斗争和廉政建设中扮演着重要角色,地方政府规模的大小,尤其是地方政府财政规模、人员规模的大小,深刻影响着地方政府的决策和行为。政府规模是测量政府所掌握权力、资源的关键性指标,是政府政策得以贯彻落实的基础,因此政府规模的大小必将影响地方政府的相关能力和行动,进而影响地区清廉水平。第二,在中国纵向政府间关系处于政治集权而财政相对分权的背景下,财政分权可以在很大程度上反映地方政府自主权的大小。地方政府自主权决定着地方政府决策和行为的空间范围,对腐败行为的产生有着不可忽视的影响。第三,政府官员是联系国家与公众的纽带,是国家现代化治理的组织基础①。官员的个体特质直接影响着政府决策、执行和管制等行政行为,制约着地区清廉水平的高低。

二、文献综述与研究假设

近年来,腐败与反腐败研究在学术界受到广泛关注,尤其是关于清廉水平② 影响因素的讨论一直是学术界研究的重点。学者们主要关注的清廉水平影响因素有政府规模、财政分权、公务员的受教育水平、官员交流、官员任期、经济发展水平、经济开放程度等等。

(一)政府规模与地区清廉水平

在现有文献中,政府规模对清廉水平的影响可分为财政规模和人员规模两类,但学者们对其作用效果并没有形成一致看法。周黎安和陶婧收集整理了1989—2004年中国省级层面数据,并通过面板数据分析,比较全面地考察了地区政府的人员规模、进出口贸易总额占GDP比重、公众受教育程度和民营化等社会经济因素与腐败的关系,发现政府的人员规模和财政支出规模与地区腐败案件的案发率之间存在正相关关系,其中党政部门规模的扩大对腐败的影响更加强烈③。倪星和陈珊珊基于2000—2010年中国15个副省级城市的面板数据,运用固定效应模型进行研究发现,政府人员规模与腐败程度之间不是单一的直线关系,而是复杂的U型关系;政府财政规模与腐败水平之间呈现负相关关系,并非传统上的正相关关系。他们的解释是,副省级城市是中国经济发展和政府治理水平较高的地方,其政府财政规模的扩张意味着公共事务支出更多,可以有效抑制腐败的发生④。综合考量,本文提出以下研究假设:

假设1:政府财政规模与地区清廉水平之间存在负相关关系。

假设2:公共部门人员规模与地区清廉水平之间存在负相关关系。

(二)财政分权与地区清廉水平

关于财政分权与清廉水平之间的关系,现有文献也存在不同看法。吴一平采用1993—2001年的数据考察了财政分权对腐败的影响,发现分权会恶化腐败程度⑤。他用于测量财政分权的维度包括预算内财政收入、预算内财政支出、预算外财政收入、预算外财政支出等,但四种指标对研究结果的影响没有显著区别。潘春阳等使用1999—2007年的省级层面数据进行了考察,他用各省人均预算内财政支出与全国人均财政支出的比例来表示财政分权,发现财政分权与地区腐败水平之间的关系是复杂的。一方面,财政分权可能会带来政府规模的扩大,政府财政支出的结构也会受财政分权的影响,如重基本建设支出、轻公共服务支出,从而恶化腐败程度;另一方面,当政府规模、支出比例和不良恶性竞争被控制时,财政分权对减少腐败则起到正面作用⑥。综合考量,本文提出以下研究假设:

假设3:财政分权与地区清廉水平之间存在负相关关系。

(三)官员特质与地区清廉水平

目前,关于官员特质对清廉水平的影响的研究并不多见。张军和高远较早地探讨了地方官员任期、流动与经济增长之间的关系⑦。陈刚和李树收集整理1998—2009年省长、省委书记交流数据,运用OLS和PCSE估计方法,比较全面地考察了官员特质与腐败的关系。他们发现,官员流动可以降低官员所去交流地方的腐败水平,省长交流对腐败的抑制作用高于省委书记,官员年龄与腐败水平之间是U型曲线关系⑧。Alberto F. Alesina等人考察了政治家年龄对于政治治理、竞选决策和政府政策的影响,基于意大利地方政府1993—2010年的数据,证明了年轻人一般有更长的政治生涯规划,官员年龄的确对其行为产生着影响⑨。朱旭峰和张友浪考察了官员政治流动和地方政府创新行为之间的关系,其中的流动因素包括市长和市委书记的年龄、任期、当前执政者的背景和前任的职业发展,他们研究发现这些因素对政府创新有着决定性的影响⑩。综合考量,本文提出以下研究假设:

假设4:地方官员年龄与地区清廉水平之间存在倒U型曲线关系。

假设5:地方官员任期与地区清廉水平之间存在倒U型曲线关系。

(四)经济发展等因素与地区清廉水平

腐败与经济发展的关系一直是腐败研究的重要视角。很多学者关注腐败与中国市场转型问题。李国璋等利用1980—2008年的面板数据对中国经济增长与腐败变动趋势进行了实证检验,结论是中国经济增长与腐败之间存在着倒U型曲线关系。他们对腐败的操作化运用了主观和客观两套数据,并且形成对比,因而更有说服力。余梦将中国31个省(直辖市、自治区)的腐败信息作为自变量,将省级外商直接投资(FDI)作为因变量,运用2000—2010年的数据进行动态面板回归模型SYS-GMM估计,证明腐败导致了外商直接投资的减少。

此外,被现有文献证实对腐败有影响的因素还包括经济开放程度、法治水平、公务员工资、公众文化水平等。如,方晋采用面板数据进行跨国研究,验证了经济自由度、政治自由度和公职人员相对工资水平、法治水平等变量对腐败的影响。万广华和吴一平从立法、执法和工资激励等角度对中国反腐败措施的成效进行了深入探讨。据此,本文将经济发展、公共服务支出、公众受教育水平作为控制变量纳入分析模型。

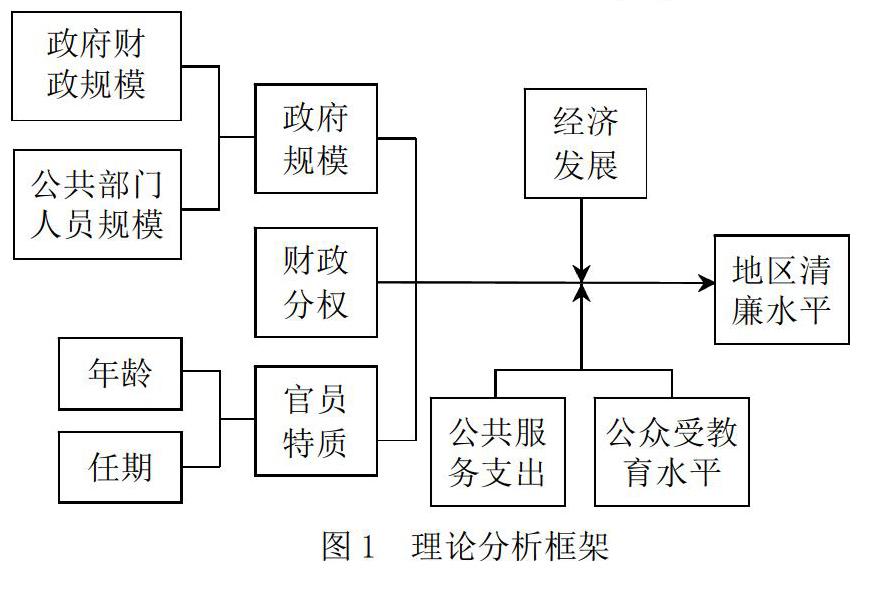

(五)理论分析框架

综上所述,现有文献大多是基于跨国、全国或省级、副省级城市层面的数据,通过实证方法对清廉水平的影响因素展开研究,给出了很多有启发性的解释,但尚缺乏对地级市这一行政级别的研究。很显然,地级市是当前中国城市化的关键枢纽,地級市政府是典型的中层政府。相对于中央和省级政府,地级市政府更接近基层和民众,承担着更多的经济发展、公共服务和社会治理职责。相对于县级及以下层级政府,地级市政府有着更完整的权力和更充分的资源,在城市化进程中发挥着更大的作用。因此,本文以地级市为研究对象,可以弥补现有的研究空白,并与跨国、全国性或省级层面的研究成果进行对话。

对于地区清廉水平的可能影响因素,现有文献通过实证研究进行了探讨,作出了基本判断。但对其中一些影响因素的作用机制和具体结果尚无定论,如政府规模、财政分权、经济发展等。还有一些影响因素非常重要但研究较少,如官员特质、公共服务支出、公众受教育水平等。本文将基于地级市层面的数据对这些影响因素及其内在作用机制进行更深入、具体的探究。本文的理论分析框架见图1。

三、变量测量与统计分析

(一)数据来源与变量操作化

1. 因变量:地区清廉水平。对地级市清廉水平的测量,本文采用了中山大学廉政与治理研究中心开展的2015年度全国廉情评估调查中的相关数据。2015年12月至2016年2月,该中心对内地31个省级行政区及其下辖的333个地级行政区进行了电话调查,总样本量为82939个。其中,每个省的有效样本不少于1067个,每个地级市的有效样本不少于196个,全部通过移动电话和固定电话相结合的方式进行访问。在该调查中,直接询问受访者对所在地级市党政机关腐败程度的评价,选项包括“非常腐败”、“比较腐败”、“一般”、“不太腐败”、“非常不腐败”,分别赋值为1、2、3、4、5。对于拒答和回答“不了解”的,作为缺失值处理。根据受访者对该问题的回答,按照第五次全国人口普查数据中各地级市人口的男女、城乡、民族和年龄段比例进行加权,得出地级市廉洁感知指数得分。得分越高,说明该地级市清廉水平越高。

2. 自变量:政府规模、财政分权、官员特质。本文采用政府财政规模和公共部门人员规模来代表政府规模。政府财政规模用政府财政支出与地区GDP的比例来测量。政府财政支出及地区GDP数据均来自于各省及各地级市的统计年鉴。公共部门人员规模表示政府机构及其他公共组织的大小和人员多少,在不同的实证研究中有不同的测量方法,最常见的是采用公共管理、社会保障和社会组织从业人员数来代表,本文也用该数据来进行测量。数据来自于各省和地级市的统计年鉴。对于财政分权,本文侧重考察财政支出方面。因为经济发展水平较低的地级市可获得较多的上级转移支付从而达到较高的支出比重,所以本文采用扣除上级转移支付的地级市本级财政支出占全省财政支出的比重代表地区财政分权水平。上级转移支付、地级市财政支出和省财政支出数据均来自于各省及地级市的统计年鉴。出于数据可得性的考虑,本文中的官员特质主要考察地级市市长的个人特质,包含年龄和任期,通过计算其出生日期及上任日期得出。相关数据来自于人民网地方领导资料库、中国经济网地方党政领导人物库和各地级市政府官方网站。

3. 控制变量:经济发展、公共服务支出、公众受教育水平。本文将经济发展细分为发展水平、发展速度、开放程度和市场化水平等四个变量。其中,经济发展水平用地区人均GDP表示,经济发展速度用地区GDP增速表示,经济开放程度用地区进出口总额与GDP的比例表示,市场化水平用地区实际利用外商直接投资额与GDP的比例表示。相关数据来自于各省及各地级市统计年鉴、各地级市年度国民经济和社会发展统计公报。对于公共服务支出,本文用科教文卫支出占财政支出的比重来测量。其数据主要来自于各省和各地级市统计年鉴、各地级市财政局财政信息公开报告。公众受教育水平用每万人中普通中学在校学生数表示,由在校学生数除以地区常住人口(单位为万人)得到。普通中学在校学生数、地区常住人口数均来自于各省及各地级市统计年鉴。

由于333个地级市分属不同的省和自治区,各省和自治区的经济发展、社会状况等差异较大,这些因素对各地级市的清廉水平产生着重要影响。为此,本文将省固定效应作为区域虚拟变量加入模型中,控制省的效应对地区清廉水平可能产生的影响。各变量的操作化及描述性统计结果见表1。

(二)计量模型

本文中的因變量地级市廉洁感知指数得分为正态分布,可用多元回归最小二乘法(OLS)进行分析,故建立计量模型如下:

percepindexi=β0+β1expenditurei+β2personsizei+β3 decentrai+β4agei+β5tenurei+β6Xi+εi

其中,i代表地级市,percepindexi取对数,代表清廉水平。expenditurei代表政府财政规模,personsizei代表公共部门人员规模,decentrai代表财政分权程度,agei代表市长年龄,tenurei代表市长任期。Xi代表一组控制变量,包括经济发展水平、经济发展速度、经济开放程度、市场化水平、公共服务支出、公众受教育水平等。εi是随机扰动项。

(三)回归分析结果

本文在描述统计的基础上,采用多元回归最小二乘法进行回归分析,具体步骤如下:

第一,检验因变量地级市廉洁感知指数的分布情况,结果显示呈正态分布,可用OLS进行回归分析。

第二,对自变量和控制变量进行检验,结果显示均呈正态分布。

第三,用方差膨胀因子对自变量和控制变量进行多元共线性检验,结果显示均不存在共线性问题。

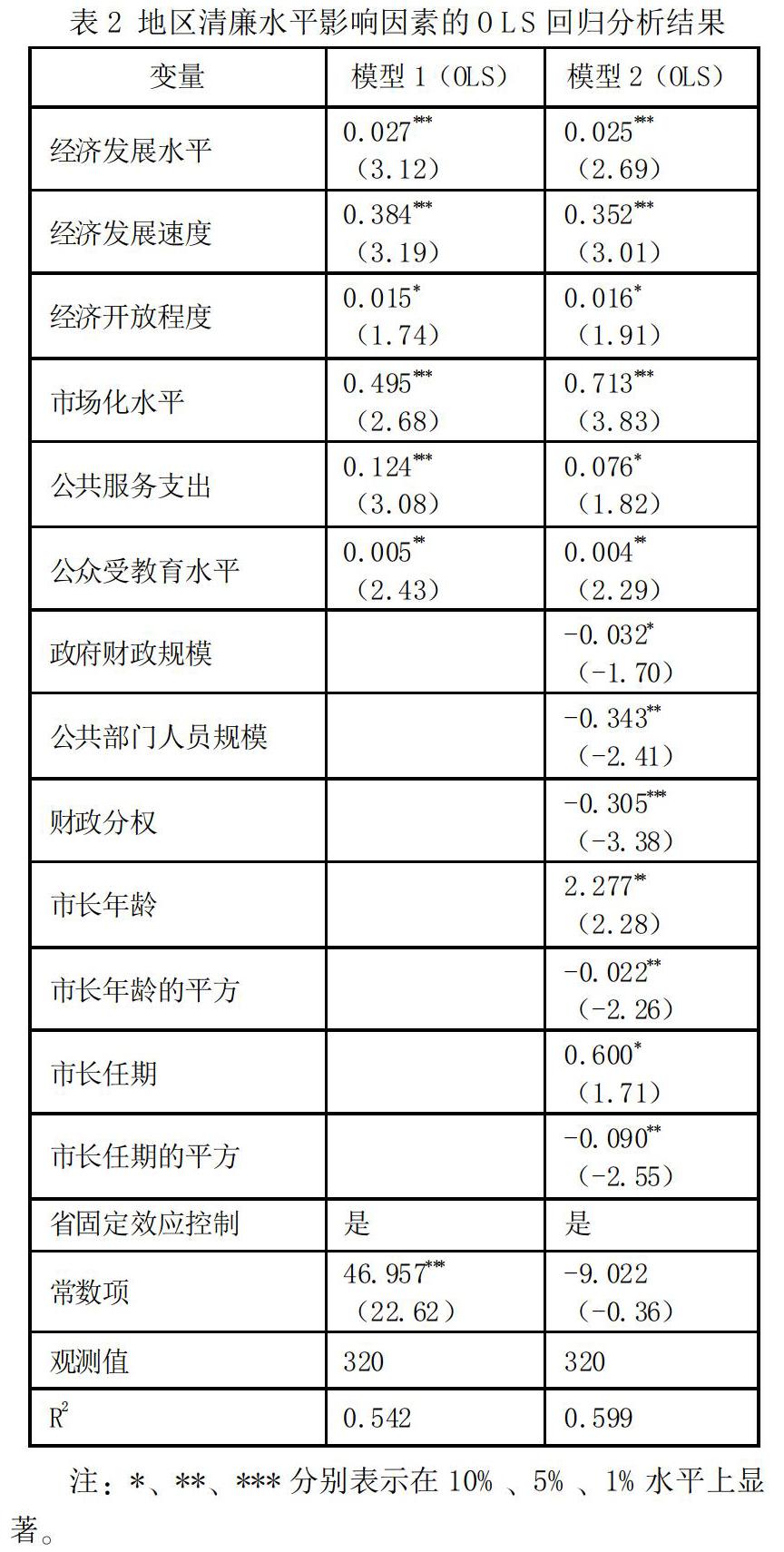

第四,采用OLS进行多元回归分析,在模型1中只加入因变量和控制变量,模型2在模型1的基础上加入本文的其他自变量,比较其结果。

第五,对回归结果进行稳健性检验,比较稳健性检验的显著性及系数与回归结果的区别。

由回归分析结果可见,模型2比模型1更优。详见表2。

通过回归分析,本文可以得出以下结果:

第一,政府财政规模与地区清廉水平之间负相关,且在10%水平上显著,假设1得到验证;公共部门人员规模与地区清廉水平之间同样呈负相关关系,且在5%水平上显著,假设2得到验证。可见,政府规模对地区清廉水平的影响是负面的,即地区清廉水平随着政府规模的增加而降低。我们认为,政府规模影响地区清廉水平的机制在于:一是设租的逻辑,即政府规模越大,往往对市场管制越多,因而大大地增加了政府官员索要与接受贿赂的概率。二是寻租的逻辑,即政府规模越大,滋生官僚主义和繁文缛节的可能性越高,从而增加了企业和民众的遵从成本,助长了后者通过行贿来降低成本的倾向。三是监管成本的逻辑,即政府规模越大,政府部门之间的关系越复杂,越难以对政府部门及其官员进行有效的监督。

第二,财政分权与地区清廉水平之间负相关,且在1%水平上显著,假设3得到验证。显然,地区清廉水平受到财政分权程度的影响,财政分权程度越高,地区清廉水平越低。至于其中的具体机制,我们认为包括地方竞争和约束失灵两大逻辑。改革开放以来,为了促进地区经济发展,中国政府将官员晋升与地区经济增长绩效挂钩,形成了独特的政治晋升锦标赛模式。在这种模式下,地方官员的晋升主要取决于GDP和财政收入的增长,导致其将主要精力投入招商引资、基础设施建设和科技创新等方面,与企业家之间形成了紧密的政商联结。再加上政治约束和监督的缺位,地方政府对预算外财政收入的依赖性和自主权增加,各地方政府之间展开恶性竞争,一些政府逐渐从“支持之手”演变为“掠夺之手”,最终使得财政分权对地区清廉水平产生了消极的影响。

第三,市长年龄和年龄平方的估计系数分别为正和负,意味着市长年龄与地区清廉水平之间存在倒U型曲线关系,即地区清廉水平随着市长年龄增大,呈现先上升后下降的趋势。市长任期和任期平方的估计系数同样如此,说明市长任期与地区清廉水平之间也呈倒U型曲线关系。由此,假设4和假设5均得到验证。我们认为,市长年龄和任期影响地区清廉水平的机制在于:一是晋升激励的影响。年轻的官员和刚履新的官员往往有着更大的晋升可能性,因而更倾向于廉政勤政,在短期内取得突出成绩,从而吸引上级注意,为晋升创造条件。而伴随着年龄的增大和任期的延长,官员晋升的可能性逐渐下降,干事创业的积极性衰减,廉政风险随之上升。二是利益关系网络的影响。官员更替在一定程度上意味着利益关系网络的重新洗牌。年轻的官员和刚履新的官员往往不存在错综复杂的利益关系网络,因而能够大刀阔斧地开展工作,地区清廉水平也保持在较高水平。而随着官员年龄和任期的增加,形成固定的利益关系网络的可能性越来越大,地区清廉水平亦随之降低。

第四,人均GDP、GDP增速均与地区清廉水平之间正相关,且在1%水平上显著,说明地区清廉水平确实会随着经济发展水平和经济发展速度的提高而提高。进出口总额与GDP的比例、外商直接投资额与GDP的比例和地区清廉水平之间正相关,且分别在10%和1%水平上显著,说明经济开放程度和市场化水平对地区清廉状况有正面促进作用。至于其中的具体机制,我们认为:一是市场化改革的逻辑。尤其是在实行对外贸易自由化和市场化改革之后,我国不断增加贸易透明度、放松贸易管制,减少行政干预和国家垄断,使得市场逐渐在资源配置中发挥决定性作用,这就相应地减少了管理部门的腐败机会。可见,经济开放和市场化实质性地提高了地区的清廉水平。二是社会发展的逻辑。随着国民经济的发展,尤其是市场经济的发育成熟和人均财富的迅速增加,人们的文化、教育水平不断提高,民主法治理念、公民道德意识日益深入人心,具有现代意识的公民群体逐渐壮大,他们积极有序地参与公共事务、监督公共权力,为地区清廉水平的提升奠定了坚实的基础。

第五,科教文卫支出占财政支出的比重、每万人中普通中学在校学生数与地区清廉水平正相关,且分别在10%和5%水平上显著。可见,随着公共服务支出的增加和公众受教育水平的提高,公众对于腐败行为的容忍度将会降低,反腐败的意愿也会随之提升,从而会更加积极地参与到地区的反腐败运动当中,最终促进地区清廉水平的提升。正因为公共服务支出与公众受教育水平在廉政建设中发挥着积极作用,所以应该更加合理地调整政府财政支出结构,积极推动教育事业的发展。

四、结论与讨论

与跨国研究和省级层面的研究不同,地级市能够更全面、准确地反映中国的具体国情和城市化发展趋势,本文选取333个地级市为对象研究地区清廉水平的差异及其影响因素,将在一定意义上推动中国腐败与反腐败领域的知识积累。在自变量的选取上,本文使用了一套新的清廉水平测量指标,即依托于全国廉情评估调查中的廉洁感知指数,从公众主观感知层面更直接、真实地反映各地级市的清廉水平。本文发现,政府规模(包括财政规模、人员规模)的扩大和财政分权程度的提高会导致地区清廉水平的下降,官员的年龄和任期与地区清廉水平呈倒U型曲线关系,经济发展水平和速度、经济开放程度、市场化水平、公共服务支出比例和公众受教育程度的提高对地区清廉水平有正面促进作用。这些研究发现,对于当前优化廉政政策、提高反腐倡廉举措的针对性和时效性有着重要的指导意义,也说明与西方国家侧重于从三权分立、多党竞争、直接选举等方面来开展廉政建设的思路不同,我们完全可以并应该走出一条具有中国特色的廉政道路。

首先,作为一个后发赶超国家,中国需要在压缩的时间和空间内迅速完成现代化,政府在其中扮演着决定性角色,尤其是中央政府需要承担战略规划、政策制定、宏观调控和监督指导等职责,责任重大。因此,在中国不能简单地分权制衡、限制政府权力,而是要在清廉的底线之上,打造更加积极、主动、有为的政府。为此,限制政府规模不是为了削弱政府能力,而是恰恰相反,要通过行政体制改革推动结构化变革,精兵简政,转变政府职能,规范政府行为,建设精干、廉洁、高效的现代服务型政府。当前,特别要适应让市场在资源配置中发挥决定性作用的需要,裁撤冗余部门和人员,充实和加强维持市场秩序、提供公共服务的部门和人员。要稳步推进大部门体制改革,理清政府部门内外部的分工合作关系,深化行政审批制度改革,压缩自由裁量权,规范和优化行政流程,大力推广“互联网+”电子政务新模式,减少企业和公众的遵从成本,进而从根本上减少官员索贿和受贿的机会,切实提高各地区的清廉水平。

其次,财政分权程度的提高会导致地区清廉水平的下降,这一结果警示我们要妥善处理财政集权与分权的关系。在我国财政史上,大部分时间采取的是财政集权,这有利于加强中央权威,使得中央具有足够的政治权威和财政资源去统筹全局,进行宏观调控,平衡地区发展差距,维持国家统一和安定。但其缺陷是地方丧失自主权和积极性,不能因地制宜地发展地方事业,地方没有了追求经济增长和增加财政收入的动力,最终也使得中央财政收入增长乏力。一旦实行财政分权,将极大地激发地方活力,各地竞相出现生机勃勃的多元化发展模式,进而推动全国性经济增长。但其问题是导致了地方政府之间的恶性竞争和地方保护主义,机会主义盛行,忽视长期的可持续发展,重视短期的经济收益,对预算外收入的依赖和政商关系的不当发展使得廉政风险剧增。因此,当前应该维持以分税制为基础的财政体制,适当增加地方财政收入,改变地方财权与事权不匹配的状况。但这绝对不是提倡简单的财政分权,而是应当有放有收,在适当下放权力以增加地方自主权和积极性的同时,更要加强中央和上级的财政权威,强调财政纪律,避免出现“一放就乱”的新循环。

再次,市长年龄和任期与地区清廉水平呈倒U型曲线关系,这提醒我们必须进一步重视官员的职业生涯发展,在重视培养年轻干部的同时,加强对年长干部的关爱和监督,拓展其职业发展空间和通道,强化廉洁自律的内在约束和党纪政纪的外在约束。要切实落实干部任期制度,建立健全干部交流机制,将官员的社会关系等信息纳入管理,加强对其不当利益关系网络的监督,尽可能地弱化地方主政官员任期和利益关系网络对地区清廉水平的负面影响。

最后,经济发展、公共服务支出和公众受教育程度对地区清廉水平有积极作用,为此必须继续将发展作为第一要务,在当前保持较高经济发展绝对水平的基础上,重视经济发展速度,提高经济开放程度和市场化水平,加快建成开放型社会主义市场经济体系。要进一步优化政府财政支出结构,增加科技、教育、文化、卫生等公共服务支出比例,增加人民群众的获得感和满意度。要大力发展教育事业,切实提高公众的受教育程度。除了文化知识教育之外,还要加强道德法治教育,培育具有公共責任感的现代公民,降低公众对腐败的容忍度,提高公众的反腐意愿,在社会层面形成自下而上参与反腐败的氛围。

注释:

① 周雪光:《国家治理逻辑与中国官僚体制》,《开放时代》2013年第3期。

② 在本文中,清廉水平与腐败水平是对同一现象的正反两方面表达,将交替使用。

③ 周黎安、陶婧:《政府规模、市场化与地区腐败问题研究》,《经济研究》2009年第1期。

④ 倪星、陈珊珊:《经济结构、制度安排与地区腐败——基于副省级城市2000—2010年的数据分析》,《中山大学学报》(社会科学版)2013年第6期。

⑤ 吴一平:《财政分权、腐败与治理》,《经济学季刊》2008年第3期。

⑥ 潘春阳、何立新、袁从帅:《财政分权与官员腐败——基于1999—2007年中国省级面板数据的实证研究》,《当代财经》2011年第3期。

⑦ 张军、高远:《官员任期、异地交流与经济增长》,《经济研究》2007年第11期。

⑧ 陈刚、李树:《官员交流、任期与反腐败》,《世界经济》2012年第2期。

⑨ Alberto F. Alesina, Ugo Troiano, Traviss Cassidy, Old and Young Politicians, National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper, No.20977, 2016.

⑩ Zhu Xufeng, Zhang Youlang, Political Mobility and Dynamic Diffusion of Innovation: The Spread of Municipal Pro-Business Administrative Reform in China, Journal of Public Administration Research and Theory, 2016, 26(3), pp.535-551.

李国璋、陈宏伟、郭鹏:《中国经济增长与腐败的库兹涅茨曲线效应——实证视角的检验》,《财贸研究》2010年第1期。

余梦:《腐败是FDI的沙子吗——来自中国的证据》,《光华财税年刊》(2012—2013),第85—86页。

方晋:《腐败决定因素的实证分析》,《经济科学》2004年第1期。

万广华、吴一平:《司法制度、工资激励与反腐败:中国案例》,《经济学季刊》2012年第3期。

含省、自治区和直辖市,不包括香港、澳门和台湾,下文统一称为省。

含地级市、地区、自治州和盟,下文统一称为地级市。

张光:《测量中国的财政分权》,《经济社会体制比较》2011年第6期;陈硕、高琳:《央地关系:财政分权度量及作用机制再评估》,《管理世界》2012年第6期。

在地级市统计年鉴中,普通高等学校在校人数统计缺失较多,有些地级市甚至没有普通高等学校,所以选择了普通中学在校学生数来衡量公众受教育水平。

因为统计年鉴和官方网站中的相关数据不全,导致一些样本值缺失。

肖汉宇、公婷:《腐败容忍度与“社会反腐”:基于香港的实证分析》,《公共行政评论》2016年第3期。

E. Glaeser, C. Goldin, Corruption and Reform: Lessons from Americas Economic History, University of

Chicago Press, 2006.

作者简介:倪星,华南师范大学政治与公共管理学院教授,中山大学廉政与治理研究中心研究员,博士生导师,广东广州,510006;刘霏,中山大学廉政与治理研究中心助理研究员,广东广州,510275。

(责任编辑 刘龙伏)