DVT病人肢体周径测量器的设计和应用研究

朱 洁,翁艳敏,蔡 颖,曹 静

深静脉血栓(DVT)是临床常见周围血管疾病,是深静脉内血液非正常凝结,其致病因素包括血流缓慢、高凝状态及静脉壁损伤[1-3]。研究显示,临床中仅10%~17%的深静脉血栓病人伴有显著症状,如下肢肿胀、足背屈性疼痛等,且深静脉血栓易发展成肺栓塞[4]。临床常见检查方式有静脉造影、血液检查、彩色多普勒超声,但在肢体周径测量方式上仍有待完善[5-6]。为了提升深静脉血栓常规检测方式数据不精确的情况,对我院2016年2月—2017年2月治疗的50例深静脉血栓病人实施研究,优化制定了新型的肢体周径测量器,并在2017年3月—2018年3月对80例病人采用了对比试验,通过不同测量方式给予的医疗建议来对病人进行治疗,旨在通过达成的效果来进行比较治疗建议的有效性,并以此判断测量方式是否对深静脉血栓病症具有作用。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2016年2月—2017年2月治疗的50例深静脉血栓病人,对所有的病人均进行3种方式检测,病人中男27例,女23例,年龄39~69(58.91±4.48)岁;其中血管外科病人34例,骨科7例,肿瘤科3例,妇产科6例。从我院2017年3月—2018年3月收治的深静脉血栓手术病人中随机抽取80例,按照测量方式的不同将病人分为对照组40例,其中男25例,女15例,年龄37~68(58.77±4.87)岁;其中血管外科病人22例,骨科8例,肿瘤科6例,妇产科4例。试验组40例,男24例,女16例;年龄38~69(59.21±4.01)岁;其中血管外科病人24例,骨科7例,肿瘤科4例,妇产科5例。两组病人的一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。本次试验经我院伦理委员会批准后开展。所有病人在进行试验前均由医护人员对其进行深静脉血栓致肢体肿胀的原因、不同测量方式内容、不同治疗建议等均进行详细的讲解。试验病人均表示了解全部内容并签署试验同意书后开展。纳入标准:①年龄大于18岁,小于70岁;②手术/治疗/护理期间生命体征平稳,未出现血液血管疾病。排除标准:①存在严重意识障碍、精神障碍病人;②主要器官仍然有重大缺陷障碍病人;③合并股青肿肢体坏死者;④由于其他因素导致下肢肿胀的病人。

1.2 方法

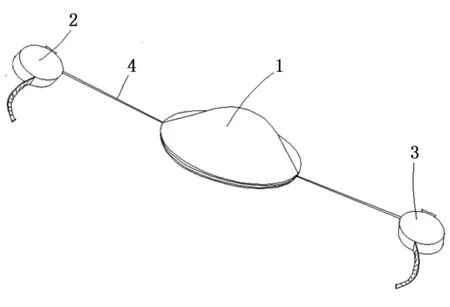

1.2.1 肢体周径测量器的设计 设计在充分准备好测量仪器设备等相关材料和制定好试验具体方法、步骤、参与人员后开始,在2016年进行检查,并对其存在的问题进行记录,对原先的计划进行合理的调整。2016年2月—2017年2月对其实施试验,并对试验进行改进。DVT的肢体周径测量器(见图1)主要包含:对髌骨的定位,测量的第一卷尺、测量的第二卷尺,连接绳。髌骨的定位罩和髌骨的置槽形态较为相似,该定位罩主要包含内外两部分,其中外层主要为硬质,而内层为软性,在外层的外缘部位有滑槽存在,运用测量的第一卷尺以及测量的第二卷尺均采用连接绳进行滑动块的连接,其连接绳为10 cm。将滑动块放置在滑槽处并对髌骨的定位罩进行360°的滑动,第一、第二测量卷尺长度为60 cm。

1—定位罩;2—测量第一卷尺;3—测量第二卷尺;4—连接绳

1.2.2 肢体周径测量器的运用

1.2.2.1 肢体周径测量器使用方法 协助病人脱去外裤,暴露双下肢,取平卧位。运用髌骨定位罩覆盖于膝盖的一侧,分别转动连接绳使软尺2、3置于大腿、小腿,采用两个软尺对肢体部位进行贴服,并对其腿部运用软尺进行围绕,记录数据。

1.2.2.2 误差值测算 医护人员对随机选取2016年2月—2017年2月的50例病人均进行传统式肢体周径测量方式检测、新式肢体周径测量器检测和下肢深静脉顺行造影,将传统式肢体周径测量方式检测、新式肢体周径测量器检测结果与下肢深静脉顺行造影结果进行对比,计算出现的误差值,若病人治疗期较长,且经过多次测量,取误差最大的数据。

1.2.2.3 测量后给予治疗建议效果与不良事件 2017年3月—至2018年3月随机选取两组病人分别按照检测的情况进行治疗,标准以健患侧肢体周径差为主标准,经测量后,健患侧肢体直径差在4 cm以下时采用抗凝治疗,具体的治疗方法:皮下注射低分子肝素钠注射液(商品名克赛,法国Sanofi,注册证号为H20170269,规格为每支0.4 mL,含量为每支4 000 IU),每12 h 1次,每次0.4 mL,连续7 d。健患侧肢体直径差在4 cm以上时加用腔内导管溶栓治疗:①经患侧腘静脉顺行插管:病人仰卧位,局部麻醉下行健侧股静脉穿刺,行下腔静脉造影,顺超滑导丝将可回收滤器植入下腔静脉内。超声定位,穿刺患侧腘静脉,置入5F溶栓导管鞘,穿入导丝,在超声引导下插入溶栓导管,将导管侧孔完全置入血栓内,皮下固定导管鞘和溶栓导管[7-9]。②经胫后静脉顺行插管:病人取平卧位,1%利多卡因局部麻醉下经健侧股静脉穿刺,行下腔静脉造影,于肾静脉下方植入下腔静脉临时性滤器。患肢内踝与跟腱中间局部麻醉,取纵行切口,长约2 m,游离胫后静脉,穿刺胫后静脉成功后退出穿刺针,留置外鞘,沿外鞘置入0.035丝及造影导管,造影显示 血栓范围,退出导管,将导丝送入髂静脉,导丝置入溶栓导管,导管头端越过血栓进入下腔静脉,并将导管完全放置在血栓内部,插入溶栓导管内芯,固定导管,局部加压包扎。于10 min内经溶栓导管推注尿激酶25×104U,肝素帽封管。尿激酶以微量泵10×104U/6 h持续泵入,置管时间4 ~9 d[10-11]。并定时检测血红蛋白水平、凝血功能指标,统计恢复时间,静脉通畅评分、通畅率,若出现包括牙龈出血、血尿、便血、咳血痰、溶栓导管渗血、皮肤瘀斑、重要脏器出血等不良事件,则由医护人员进行统计,并进行相应的治疗。

1.3 疗效标准

1.3.1 两种测量方式的误差值比较 医护人员对2016年2月—2017年2月的50例病人3次测量数据进行统计,并取最大误诊进行比较。

1.3.2 两种测量方式测量后给予的治疗建议效果比较 医护人员对2017年3月—2018年3月80例病人的治疗建议产生的效果进行比较,比较的内容参考治疗后病人的恢复时间,静脉通畅评分、通畅率、血红蛋白水平、凝血功能指标。治疗效果比较的标准为:治疗效果为优(深静脉血栓同等严重程度下,患部恢复时间快,静脉通畅评分、通畅率高,血红蛋白水平、凝血功能指标均恢复/趋近正常值);治疗效果为良(深静脉血栓同等严重程度小,患部恢复时间较快,静脉通畅评分、通畅率较高,血红蛋白水平、凝血功能指标有恢复的趋势);治疗效果为差(所有症状无明显变化或变化轻微,趋势不明显)。以治疗效果为优概率高为建议有效组,相应采用的测量方式更为准确地反映了病人的病症情况。

1.3.3 两种测量方式测量后给予的治疗建议出现的不良事件比较 医护人员对2017年—2018年的80例病人在测量-治疗后出现不良事件的病人进行统计,以不良事件出现率低为建议效果好,对病人的病情反映更为准确。

1.4 统计学方法 采用SPSS 14.0软件对数据进行分析,计数资料以率(%)表示,行χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两种测量方式的误差值比较 测量结果显示,2016年—2017年的50例病人新式肢体周径测量器检测结果误差在2 cm、1.5 cm、1.0 cm、0.5 cm的例数分别为3例、5例、10例、32例,误差在1 cm上、下的概率分别为16%(8/50)、84%(42/50);采用传统式肢体周径测量方法检测结果误差在2 cm、1.5 cm、1.0 cm、0.5 cm的例数分别为17例、18例、10例、5例,误差在1 cm上、下的概率分别为70%(35/50)、30%(15/50),二者比较差异有统计学意义(χ2=59.486,P=0.001)。新式肢体周径测量器的误差率明显低于传统式测试方法。

2.2 两种测量方式测量后给予的治疗建议效果比较 2017年—2018年两组病人治疗效果比较显示:试验组病人治疗为优的病人例数为36例,对照组的治疗效果为优29例,两组比较差异有统计学意义(χ2=10.051,P=0.002)。新式肢体周径测量器测量后的治疗建议有效性好于传统式肢体周径测量方法检测后给出的治疗建议。

2.3 两种测量方式测量后给予的治疗建议实施后出现的不良事件比较 2017年—2018年两组病人治疗后,试验组病人出现牙龈出血、血尿、便血、咳血痰、溶栓导管渗血、皮肤瘀斑、重要脏器出血等不良事件3例,对照组出现不良事件13例,两组比较差异有统计学意义(χ2=19.531,P<0.05)。新式肢体周径测量器测量对病人的病情反映更为准确,治疗建议有效性好于传统式肢体周径测量方法检测后给出的治疗建议。

3 讨论

深静脉血栓是血管外科中常见的病症,往往发作于病人的下肢肢体[12-14]。曾有研究显示,通常出现致命性外伤的病人,有25%会出现深静脉血栓的情况,超过60%的病人会在康复前出现深静脉血栓。若有深静脉血栓发生,会影响其行走等功能,降低其生活质量和生命的安全[15]。另外本病症还广泛地存在于骨科、肿瘤科、妇产科中,这与三科室中病人在手术后均需要长期仰卧有着密切的联系[16]。

目前最为常见的诊断方式为下肢深静脉顺行造影,但由于在治疗过程中往往需要经过4次以上的测量以及每日例行检测,若均使用下肢深静脉顺行造影,会多次使用造影剂,便增加了病人肾功能损伤的风险,增大了病人的经济压力,造成了医疗资源浪费,也会影响到正常的检测效率[17-19]。

除了下肢深静脉顺行造影外,最为常见的方式便是医护人员对患肢的肢体周径测量进行手动测量,辅之以皮肤温度测量与皮肤颜色观察等检测措施后给予治疗[20]。此方法由于进行测量的医护人员对于测量的位置并不统一,测量的位置主要在髌骨的上部10 cm以及髌骨的下部位10 cm处的肢体,医护人员首先将患侧肢体的周径进行测量并记录,之后再对健侧肢体的周径进行测量并记录,两次检测的差异便为健患侧肢体周径差,差异越大,病人的病症情况越严重。但因髌骨的骨性标志定位尚不准确,并且病人的身高、体位均不一致,导致测量存在一定程度的误差,准确率较低[21-22]。这也是本研究进行新型的检测仪器设计的原因,旨在通过研究将手动测量的精确度进行提升。

本研究显示,2016年—2017年的50例病人新式肢体周径测量器检测结果误差在1 cm以下的概率明显高于传统式检测方法,可见新式肢体周径测量器的误差较小,从检测误差率来看,自制的肢体周径测量器的检测准确率明显高于常规的肢体检测方式,差异具有统计学意义,可见自制的肢体周径测量器在患部检测上明显更加精确。在2017年9月—2018年8月的试验中,使用新型肢体周径测量器的试验组病人在接受治疗意见后,治疗效果为优的概率明显高于对照组,试验组出现不良事件的概率明显低于对照组,这两项可表示试验组病人接受的治疗方式效果更好,进而可证明试验组病人接受的测量更为准确。

综上所述,本次使用自制的肢体周径测量器对深静脉血栓的测量精确度较好,其检测数据能够有效地帮助医生对病人进行合理的治疗。