TEG监测结合早期护理预防下肢静脉曲张患者术后深静脉血栓形成的效果

史晓宁,史云霞,李 坤,王晴晴

(河南省人民医院 郑州大学人民医院 河南郑州450000)

下肢静脉曲张为血管外科多见疾病类型,目前临床主要采用大隐静脉高位结扎、点式抽剥手术治疗,具有微创、美观、痛苦小等优势[1]。但术后患者因肢体活动受到限制,无法自主活动,长期卧床造成静脉血流缓慢、瘀滞,易发生深静脉血栓形成(DVT),血栓脱落增加肺栓塞发生风险,如何预防下肢静脉曲张患者术后DVT形成已成为临床研究热点之一[2]。血栓弹力图(TEG)是借助血栓弹性扫描仪记录所得到的凝血动态曲线,可用于观察血液由血小板聚集、血凝块强化、纤维蛋白交叉连接至血凝块溶解的完整过程[3-4]。TEG监测结合早期护理干预可根据患者血流动力学变化,指导医护人员早期进行护理干预,有利于合理分配护理资源,提高护理效果,减少DVT发生。本研究选取我院下肢静脉曲张患者93例,旨在探讨TEG监测结合早期护理干预的临床应用效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年12月1日~2019年11月30日我院收治的下肢静脉曲张患者93例为研究对象。纳入标准:①经临床表现、X线顺行静脉造影术等检查确诊;②均为单侧病变;③均行大隐静脉高位结扎+点式抽剥术;④知情本研究并签署同意书。排除标准:①精神障碍性疾病者;②静脉血栓栓塞症病史者;③血液、免疫系统疾病者;④恶性肿瘤者;⑤语言表达能力、理解沟通能力低下者;⑥下肢外伤及严重感染者;⑦合并严重肝、肾功能损伤者;⑧抗凝治疗禁忌者。将2017年12月1日~2018年11月30日入院的41例患者分为对照组,男23例、女18例,年龄34~76(51.13±8.30)岁;病程2~9(5.12±1.35)年;病变部位:左侧18例、右侧23例;合并症:高血压13例、糖尿病19例;受教育程度:小学及以下12例、初中及高中20例、大专及以上9例。将2018年12月1日~2019年11月30日入院的52例患者分为研究组,男29例、女23例,年龄33~75(50.29±8.61)岁;病程2~10(5.30±1.19)年;病变部位:左侧23例、右侧29例;合并症:高血压16例、糖尿病24例;受教育程度:小学及以下15例、初中及高中25例、大专及以上12例。两组性别、年龄、病程、病变部位、合并症、受教育程度等资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会审批。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用常规护理干预。术后监测患者脉搏、血压、心率,遵医嘱治疗。协助患者取平卧位,患肢抬高,协助患者床上翻身。进行常规健康教育,指导功能锻炼,如股四头肌、小腿肌肉收缩活动。

1.2.2 研究组 在对照组基础上采用TEG监测结合早期护理干预。成立干预小组,组员均具有3年以上下肢静脉曲张术后护理经验,小组全部成员均接受统一培训,并通过考核。①TEG监测:于术后采集患者空腹静脉血,于采血后2 h内采用血栓弹力图仪(型号TEG5000)进行监测,描记TEG曲线及各项参数。其中MA值(反映血小板聚集功能)>70 mm为高凝状态或R值(反映凝血时间)<5 min;若MA值50~70 mm或R值5~10 min为正常;若MA值<50 mm或R值>10 min为低凝状态。②早期护理干预:a.低凝状态患者护理干预,于术后麻醉未清醒时给予肢体被动运动,对麻醉清醒后患者,针对早期功能锻炼重要性进行讲解,指导其进行膝关节、足踝关节伸屈活动,每次15 min,2次/d。病情平稳后,依照“床边垂脚坐立-床边站立-床旁行走-室内行走-室外活动”流程循序渐进开展下床活动。b.高凝状态患者护理干预,于术后麻醉未清醒时给予肢体被动运动,除按摩下肢、进行关节屈伸活动外,还可应用下肢间歇充气加压装置,每次30 min,2次/d。并根据患者腿围,选择适宜加压弹力袜,穿戴过程中需注意弹力袜同足跟是否贴合良好。麻醉清醒后指导患者进行关节功能锻炼及早期下床活动,并遵医嘱皮下注射低分子肝素钙5000 IU,1次/d。

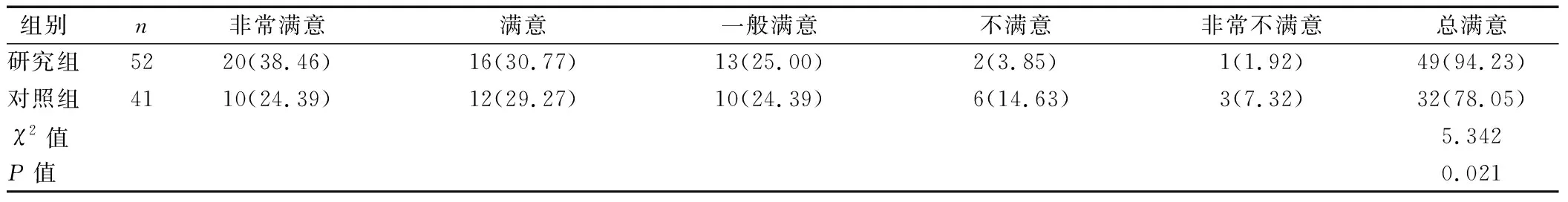

1.3 观察指标 ①比较两组术前、术后5 d静脉血流速度,包括腘静脉、股静脉。②比较两组术后DVT、肿胀疼痛发生率及出血情况(包括切口出血、皮下血肿、皮肤/黏膜出血)。③比较两组护理满意度。采用纽卡斯尔护理服务满意度量表评估,共19项,每项1~5分,分值范围19~95分,<35分为非常不满意、35~69分为不满意、70~76分为一般满意、77~85分为满意、≥86分为非常满意,满意度(%)=(一般满意例数+满意例数+非常满意例数)/总例数×100%。

2 结果

2.1 两组手术前后静脉血流速度比较 见表1。

表1 两组手术前后静脉血流速度比较

2.2 两组下肢DVT、下肢肿胀疼痛、出血发生情况比较 见表2。

表2 两组下肢DVT、下肢肿胀疼痛、出血发生情况比较[例(%)]

2.3 两组护理满意度比较 见表3。

表3 两组护理满意度比较[例(%)]

3 讨论

下肢静脉曲张发病率较高,受静脉管壁薄、血液淤滞等因素影响,多见于体力劳动、长时间站立、肥胖人群[5]。手术是目前治疗下肢静脉曲张的主要方式,但手术过程中血管受累,经神经、体液调控可激活血小板、凝血系统,致使术后机体凝血状态发生改变,加之术后小腿肌肉泵功能作用有所减弱,水肿压迫静脉可造成血流缓慢,造成DVT等并发症发生,不利于患者术后康复[6]。因此,临床应给予适当护理措施,以降低并发症发生率,确保治疗效果。

TEG为动态监测血液凝血过程分析处理装备,具有较强自动诊断功能,结果生成仅需20 min,可监测凝血发生及转归全部过程,根据TEG参数R值、M值观察记录,可评估术后DVT发生风险,有助于临床早期进行针对性护理干预,减少并发症发生[7]。郭淑芸等[8]研究指出,于TEG指导下进行低分子肝素钙应用,能够降低下肢静脉曲张术后DVT发生率。本研究结果显示,术后5 d研究组腘静脉、股静脉血流速度高于对照组(P<0.01),下肢DVT、肿胀疼痛发生率均低于对照组(P<0.05);提示TEG监测结合早期护理干预应用于下肢静脉曲张患者术后,可促进下肢血流速度改变,控制DVT发生。本研究通过TEG监测,可根据TEG参数R值、M值评估机体凝血状态,及时明确下肢静脉曲张患者术后发生DVT的危险性,早期进行相关护理干预,有助于规避下肢DVT发生危险因素。针对低凝状态患者于麻醉未清醒时给予早期肢体被动运动,清醒后指导进行功能锻炼,有助于气血运动,加快康复;针对高凝状态患者,于低凝状态患者护理基础上加用弹力袜、充气加压装置等进行物理干预,可促进血液回流,缓解血液瘀滞状态,并给予低分子肝素钙进行药物干预,可改变患者血液高凝状态,利于血流动力学改变,进而促进血流速度加快,减少DVT发生。相关研究表明,低分子肝素的应用在控制DVT发生同时具有一定出血风险,ACCP指南提出,外伤及术后患者采用低分子肝素发生出血风险较低。现阶段,术后低分子肝素钙的使用风险与收益仍具有较多异议[9-10]。由本研究结果可知,两组出血发生率比较差异无统计学意义(P>0.05);提示TEG监测结合早期护理干预应用于下肢静脉曲张患者术后,可有效维持其抗栓及出血平衡,避免出血发生。以往凝血功能监测操作较为复杂,用时较长,而TEG监测对血小板参与凝血全程均可准确反映,有助于临床判断血液凝血状态,针对性实施护理干预,达到抗栓、出血平衡的目的。此外,本研究还发现,研究组护理满意度高于对照组(P<0.05);提示TEG监测结合早期护理干预应用于下肢静脉曲张患者术后,可提高护理满意度。

综上所述,TEG监测结合早期护理干预应用于下肢静脉曲张术后患者,可加快下肢血流速度,避免DVT发生,维持抗栓和出血平衡,确保患者安全,且护理满意度高。基于TEG监测结合早期护理干预要求护理人员熟练掌握TEG不同参数的临床意义,准确评估DVT发生风险,并具有丰富临床经验,在护理过程中及时反馈和修改护理方案,确保护理效果。