七氟烷吸入复合静脉麻醉在斜视患儿手术中的应用

葛俊峰 熊慧 吴吉智

1 济南市第二人民医院麻醉科 250001;2 山东省肿瘤医院儿童肿瘤病区,济南250117;3山东省第二人民医院山东省耳鼻喉医院麻醉科,济南 250022

斜视是以视轴偏离为特征的常见眼科病,在我国发病率达3%左右,不仅对外观造成影响,还会影响患儿视觉发育[1]。目前临床治疗儿童斜视以矫正手术为主,通过恢复视轴平行,矫正患儿双眼视功能,但由于患儿无法较好地配合,因此通常以全身麻醉为首选。七氟烷吸入麻醉不仅具有较好的肌松、镇痛效果,且血气分配系数低,但部分患儿在麻醉苏醒期易发生躁动,影响术后恢复;而丙泊酚静脉麻醉镇静、催眠作用较好,起效迅速,且无蓄积[2]。鉴于此,本研究就七氟烷吸入复合静脉麻醉在斜视患儿手术中的应用效果作以下分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究经本院医学伦理委员会审批通过[伦审2018(011)号]。采用前瞻性随机试验方法,选择2018年1月至2019年12月本院100例行斜视手术的患儿作为研究对象,按照随机数字表法分为两组,各50例。对照组中男28例,女22例;年龄范围为4~12岁,年龄(8.42±1.29)岁;体质量范围为15~42 kg,体质量(25.42±5.93)kg。观察组中男 26 例,女 24 例;年龄范围为 3~12 岁,年龄(8.48±1.34)岁;体质量范围为12~42 kg,体质量(25.37±5.84)kg。两组患儿一般资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准 (1)纳入标准:①符合相关诊断标准[3];②完善术前检查,包括裂隙灯、眼底、三棱镜等;③符合斜视矫正手术适应证;④患儿家属签署知情同意书。(2)排除标准:①存在明显眼球运动异常;②合并眼部器质性病变;③既往有发育不良或斜视矫正病史;④合并自身免疫性疾病、1 型糖尿病等影响术后切口愈合的疾病;⑤麻醉药物过敏。

1.3 方法 两组患儿均术前4 h禁水、6 h禁食,肌内注射阿托品0.01 mg/kg(术前0.5 h),入手术室前开放静脉通路,入室后静脉滴注地塞米松0.3 mg/kg+0.9%氯化钠注射液4 ml,心电监护密切监测生命体征。

1.3.1 对照组 七氟烷吸入麻醉:使用8%七氟烷(上海恒瑞医药有限公司,生产批号20080531,规格120 ml)吸入行麻醉诱导,待睫毛反射消失,将连接麻醉机的喉罩放置患儿面部,控制患儿呼吸;术中维持麻醉使用浓度2%~3%七氟烷,并根据麻醉深度调节剂量,以2 L/min 氧流量吸氧,手术结束后改为6 L/min氧流量。

1.3.2 观察组 七氟烷吸入复合静脉麻醉:麻醉诱导同对照组,观察患儿睫毛反射消失后,连接喉罩与麻醉机后,静脉持续泵入丙泊酚乳状注射液(四川国瑞药业有限责任公司,生产批号2006031,规格20 ml∶0.2 g)4~6 mg/(kg·h),使用浓度2%~3%七氟烷维持麻醉,根据麻醉深度调节剂量,余同对照组。

1.4 评价指标 (1)记录患儿七氟烷用量;根据儿童麻醉苏醒期躁动量表(Pediatric Anesthesia Emergence Delirium Scale,PAED)[4]评估患儿躁动情况,量表包括 5 个条目,每个条目0~4 分,分数越高躁动程度越严重。(2)使用GS20 心电监护仪(飞利浦)监测并记录患儿麻醉诱导前(T0)、诱导后1 min(T1)及手术完毕时(T2)收缩压、舒张压及心率。

1.5 统计学方法 采用SPSS 23.0软件进行数据处理,计量资料符合正态分布以均数±标准差()表示,组间比较采用独立样本t检验;组间多个时点的单个指标比较采用一般线性重复度量方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

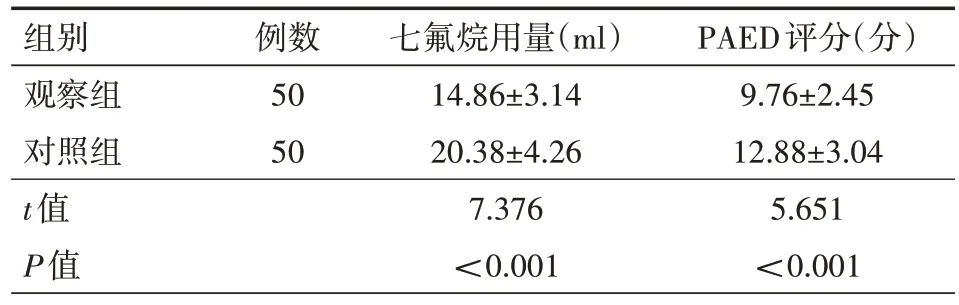

2.1 药物用量、躁动情况 观察组患儿七氟烷用量、PAED 评分均低于对照组,两组比较差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

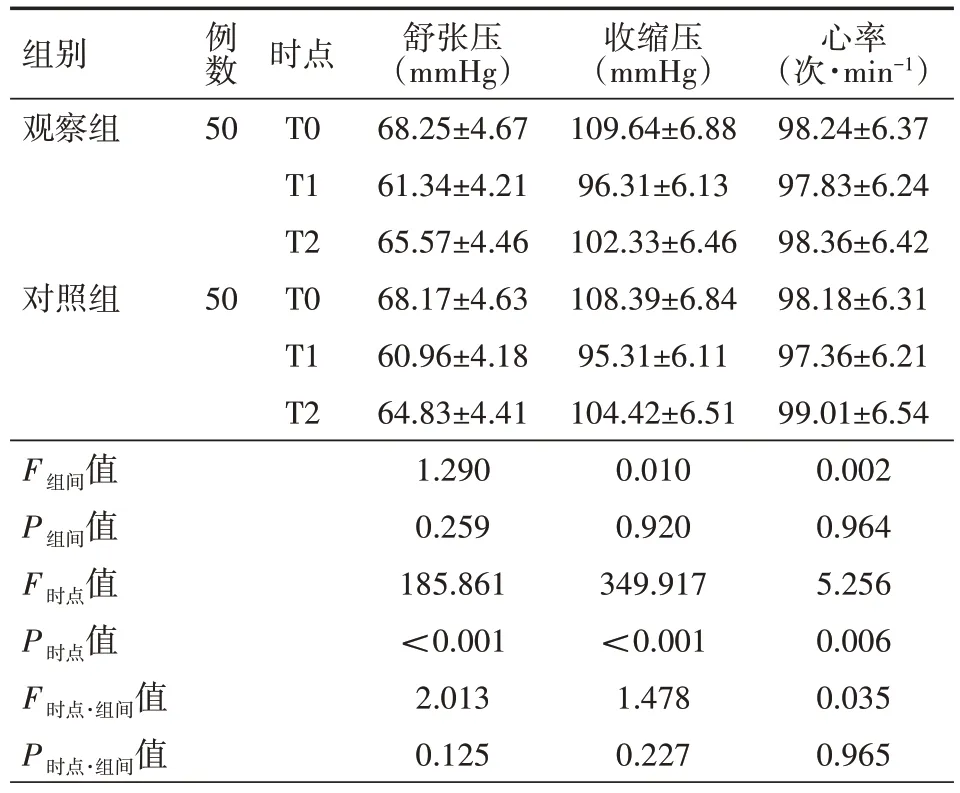

2.2 血流动力学情况 两组患儿T1时收缩压、舒张压、心率较T0时有所下降,T2时逐渐恢复,两组患儿收缩压、舒张压、心率组间、时点·组间交互比较差异均无统计学意义(均P>0.05),两组时点比较差异均有统计学意义(均P<0.05),具体见表2。

表1 两组斜视患儿药物用量及躁动情况比较()

表1 两组斜视患儿药物用量及躁动情况比较()

注:对照组实行七氟烷吸入麻醉,观察组实行七氟烷吸入复合静脉麻醉;PAED评分为儿童麻醉苏醒期躁动量表评分

PAED评分(分)9.76±2.45 12.88±3.04 5.651<0.001组别观察组对照组t值P值例数50 50七氟烷用量(ml)14.86±3.14 20.38±4.26 7.376<0.001

表2 两组斜视患儿血流动力学情况比较()

表2 两组斜视患儿血流动力学情况比较()

注:对照组实行七氟烷吸入麻醉,观察组实行七氟烷吸入复合静脉麻醉;T0 为麻醉诱导前,T1 为诱导后1 min,T2 为手术完毕时;1 mmHg=0.133 kPa

心率(次·min-1)98.24±6.37 97.83±6.24 98.36±6.42 98.18±6.31 97.36±6.21 99.01±6.54 0.002 0.964 5.256 0.006 0.035 0.965组别观察组例数5 0对照组50时点T0 T1 T2 T0 T1 T2 F组间值P组间值F时点值P时点值F时点·组间值P时点·组间值舒张压(mmHg)68.25±4.67 61.34±4.21 65.57±4.46 68.17±4.63 60.96±4.18 64.83±4.41 1.290 0.259 185.861<0.001 2.013 0.125收缩压(mmHg)109.64±6.88 96.31±6.13 102.33±6.46 108.39±6.84 95.31±6.11 104.42±6.51 0.010 0.920 349.917<0.001 1.478 0.227

3 讨 论

斜视手术通常以12 岁以下的小儿多见,虽然手术操作简单、时间较短,但由于患儿年龄较小,无法配合术中麻醉、手术的实施,影响手术效果[5]。因此,针对斜视患儿手术麻醉的选择,不仅需要保证麻醉具有适宜的深度、较强的可控性,同时需要抑制麻醉苏醒期的躁动,以避免患儿躁动导致的意外拔管、坠床等,保证手术顺利进行。

七氟烷吸入麻醉因具有起效快、代谢快的优势,被广泛应用于小儿麻醉,对循环功能影响较小,且不会刺激患儿呼吸道[6]。但由于患儿大脑调节能力较差,加上七氟烷溶解性较弱,全身应用后易导致中枢神经系统受抑,停药后残留药物会抑制大脑皮层,此时部分患儿受到刺激后,易发生麻醉苏醒期躁动、谵妄[7]。本研究结果显示,观察组七氟烷用量、PAED 评分均低于对照组,说明与单独使用七氟烷吸入麻醉相比,在斜视患儿手术中采用七氟烷吸入复合静脉麻醉的效果较好,可减少七氟烷用量,减轻患儿躁动。分析原因在于,丙泊酚为短效麻醉剂,可针对性结合β亚基,促使γ氨基丁酸介导的神经电流提高,增加神经传递速度;同时丙泊酚能抑制乙酰胆碱的释放,从而抑制兴奋传递[8-9]。经静脉滴注丙泊酚后,可迅速进入各器官组织中,镇静、催眠起效快,且效果好,加上连续输注丙泊酚较少积蓄、体内清除迅速,术后苏醒较快[10]。另外,与七氟烷吸入麻醉复合使用,可减少七氟烷用量,从而降低麻醉苏醒期躁动。本研究中,两组患儿T1 时收缩压、舒张压、心率较T0 时有所下降,T2 时逐渐恢复,两组收缩压、舒张压、心率组间、时点·组间交互比较差异均无统计学意义,两组时点比较差异均有统计学意义,说明与单独使用七氟烷吸入麻醉相比,在斜视患儿手术中采用七氟烷吸入复合静脉麻醉,血流动力学影响相当。虽然丙泊酚会对循环系统造成一定影响,但与七氟烷吸入麻醉复合使用,可减少丙泊酚用量,并与七氟烷起到协同作用,减少对内循环稳定的影响,血液亲和作用较好[11-12]。因此,七氟烷吸入复合静脉麻醉对血流动力学影响并不明显,安全性好。

综上所述,与单独使用七氟烷吸入麻醉相比,在斜视患儿手术中采用七氟烷吸入复合静脉麻醉,血流动力学影响相当,但七氟烷用量更少,患儿躁动评分更低。

利益冲突:作者已申明文章无相关利益冲突。