山重水复疑无路,柳暗花明又一村

——就“社会基本矛盾运动”问题进行探究

新疆 钱小琳 王丽梅

人教版必修四《生活与哲学》“社会发展的规律”一框题中的一目“社会基本矛盾运动”的知识点比较抽象,多数学生在学习、运用中都一致认为这个考点不容易掌握,因此笔者就此考点进行了深入研究,以便于学生在考前能进一步厘清知识点,冲刺高考。

一、基本知识点梳理

历史唯物主义的基本观点是实践的观点。而社会生活在本质上也是实践的。人类基本的实践活动有三种:一是改造自然的生产实践,即人们的物质生产活动,这是人类最基本的实践活动。二是变革社会的实践,如革命和改革、国家方针政策的制定和实施等。在阶级社会中,变革社会关系的实践主要表现为阶级斗争的实践。三是探索世界规律的科学实验活动。

人们的第一个历史活动就是生产实践。人们通过生产实践可以获得满足自身需要的物质生活资料。

生产活动是人类社会存在和发展的基础,人们在生产活动中形成的生产方式决定着社会的性质和面貌,生产方式的变革决定社会形态的更替。(简单记忆口诀:一个基础两个决定。)

【细化知识点】物质资料生产方式

【探究1】生产力与生产关系

马克思说:“手推磨产生的是封建主为首的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”怎样理解“在生产方式中,生产力是最革命、最活跃的因素”?

原因:

(1)生产力决定生产关系:

①生产力状况决定生产关系的性质。

②生产力的变化、发展,迟早会引起生产关系的变革。

(如下图:)

(2)生产关系反作用于生产力(我们可以形象的把二者的关系比作花盆与树苗的关系)。

①当生产关系适应生产力状况时,对生产力的发展起促进作用。

②当生产关系不适合生产力状况时,它对生产力的发展起阻碍作用。

生产力和生产关系的相互作用及其矛盾运动,表明了生产力和生产关系之间内在的、本质的、必然的联系,这就是生产关系一定要适合生产力状况的规律。

【知识点总结】上层建筑与经济基础

(1)含义:

经济基础:指生产关系的总和。

上层建筑:指一定社会的政治、法律制度和设施,以及该社会的各种思想观点和社会意识形态。包括:政治上层建筑、思想上层建筑、社会意识形态及政治、法律制度和设施。

(2)经济基础与上层建筑的相互作用及其矛盾运动:

①经济基础决定上层建筑。

②上层建筑对经济基础具有反作用:当上层建筑适合经济基础状况时,它会促进经济基础的巩固和完善;当上层建筑不适合经济基础状况时,它会阻碍经济基础的发展和变革。当上层建筑为先进的经济基础服务时,会促进生产力的发展;当它为落后的经济基础服务时,会阻碍生产力的发展。

(3)经济基础与上层建筑的相互作用及其矛盾运动体现了两者之间的内在的、本质的、必然的联系,即上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。

【知识点总结】社会基本矛盾运动

(1)人类社会的基本矛盾:

生产力和生产关系的矛盾,经济基础和上层建筑的矛盾,是贯穿人类社会的基本矛盾。

(2)人类社会的基本规律:

生产关系一定要适合生产力状况的规律,上层建筑一定要适合经济基础状况的规律,是在任何社会中都起作用的普遍规律。

注意:在社会基本矛盾中,两对矛盾的地位和作用是不平等的,其中生产力和生产关系的矛盾是更为基本的矛盾。

二、难点问题探究

(一)社会基本矛盾与社会主要矛盾的关系

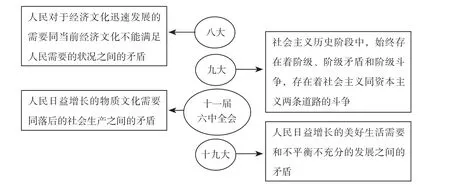

【探究2】从我们党在解放后对我国社会主要矛盾的判断,总结社会主要矛盾的性质、特点及与社会基本矛盾的关系。

我们党在解放后对我国社会主要矛盾的判断

(1)社会基本矛盾与社会主要矛盾之间是普遍与特殊、一般与个别的关系。社会基本矛盾规定着社会发展的全过程,也规定着社会主要矛盾;社会主要矛盾则是社会基本矛盾在不同发展阶段上的直接表现,在它作为主要矛盾的历史阶段起决定作用并规定和影响着其他矛盾的存在和发展。

(2)社会的基本矛盾贯穿人类社会始终,而社会主要矛盾在不同发展阶段上的表现有所不同。

(二)正确理解社会基本矛盾的解决

(三)区分社会基本矛盾

(1)上层建筑不一定适合经济基础,就会促进生产力的发展。只有当上层建筑为先进的经济基础服务时,才能促进生产力的发展。

(2)区别生产关系的变革与上层建筑的变革:

所有制结构调整、分配制度的改革、土地制度的改革等属于生产关系的变革;而行政管理体制的改革、法律体制的完善、思想观念的解放等则属于上层建筑的变革。

【易错点提醒】混淆两大社会基本矛盾

经济体制方面的改革体现了生产关系一定要适合生产力的发展要求,政治体制改革和意识形态的变化体现了上层建筑一定要适合经济基础的发展要求。

1.生产关系的调整包括:经济体制改革、发展市场经济、完善经济制度、完善所有制结构、发展非公有制、土地承包经营权流转、收入分配体制改革、生产要素参与分配、营改增等税收改革、生产分配交换消费方面等。

2.上层建筑的调整包括:政治体制改革、文化体制改革、社会体制改革、政府机构改革、创新社会管理、户籍制度改革、完善法律、坚持村(居)民自治、完善选举、人大、政党制度等。

3.社会基本矛盾与社会存在、社会意识的关系:

社会基本矛盾运动与社会存在、社会意识的关系图

【注意误区】上层建筑都属于社会意识

评析:上层建筑包括社会意识形态、政治、法律等制度(除经济制度外)和设施,其中的意识形态、政治、法律制度等属于社会意识,设施属于社会存在,三者关系如下:

三、典型题例分析

【典型题例1】厘清生产力、生产关系、经济基础与上层建筑的先后顺序

马克思主义哲学作为马克思主义理论的重要组成部分,第一次科学掲示了人类社会发展的基本规律,这一规律在170 多年后的今天依然发挥着作用。下列选项能正确反映这一规律的是( )

①虚拟现实、人工智能、量子通信等技术不断发展,劳动工具不断革新

②公有制经济的主体地位不断增长,非公有制经济的重要作用更加突出

③按劳分配制度调动劳动者的积极性,按要素分配的体制机制激发活力

④国务院各部委机构设置不断优化,以宪法为核心的法律体系不断完善

A.①→②→④

B.①→③→②

C.②→③→④

D.①→④→②

【答案】A

【传导题解题要领】

推理中关键把握两个方面:

首先,找出与材料措施具有直接影响关系的选项;

其次,是要明确材料中相关措施的最终目的,即判定逻辑结构中的首项和尾项。

【解题分析】首先根据选项可知,此题是四个选项排除一项之后再排序。按劳分配制度和按要素分配的体制机制都能够调动劳动者的积极性,激发生产活力,③错误,可以首先排除。马克思主义哲学第一次科学地掲示了人类社会发展的基本规律,即生产关系一定要适合生产力状况的规律,上层建筑一定要适合经济基础状况的规律,是在任何社会都起作用的普遍规律。这一规律在170 多年后的今天依然发挥着作用。虚拟现实、人工智能、量子通信等技术不断发展,劳动工具不断革新,生产力的发展会促使社会主义生产关系进行调整,从而使公有制经济的主体地位不断增长,非公有制经济的重要作用更加突出,①②符合题意。国务院各部委机构设置不断优化,以宪法为核心的法律体系不断完善是社会主义上层建筑的调整,以适应社会主义经济基础的客观要求,④符合题意。传导顺序应该是:生产力(①劳动工具不断革新)→生产关系(②公有制经济的主体地位不断增长)→上层建筑(④国务院各部委机构设置不断优化),故选A。

【典型题例2】社会基本矛盾的两种不同解决(实现)方式

(1)2019 年12 月,为激发社会性流动活力,中央决定全面取消城区常住人口300 万以下的城市落户限制,全面放宽城区常住人口300 万至500 万的大城市落户条件,完善城区常住人口500 万以上的超大特大城市积分落户政策;推进基本公共服务均等化,常住人口享有与户籍人口同等的教育、就业创业、社会保险等基本公共服务。从唯物史观的角度看,推行城市落户制度改革的依据是( )

①生产关系的总和构成了社会的经济基础

②改革是解决社会主义社会基本矛盾的必然要求

③生产关系一定要适合生产力的发展状况

④坚持群众路线是党和国家事业取得成功的重要保证

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

【答案】C

【解题分析】社会基本矛盾运动要求我们不断改革生产关系以适应生产力的发展状况,改革上层建筑以适应经济基础的发展,城市落户制度改革就是通过变革上层建筑中不适应经济基础发展的环节,从而推动社会发展,维护人民群众的根本利益,②④符合题意。①与设问构不成因果关系,不选;城市落户制度属于上层建筑的范畴,不属于生产关系,③不选。故选C。

(2)改革开放是决定当代中国命运的关键一招,40 年的改革开放使中国人民生活实现了小康,逐步富裕起来了。“关键一招”证明( )

①孤立的事物是不存在的,唯有开放才能进步

②想问题办事情要抓重点,人类社会的基本矛盾的解决是通过改革实现的

③社会意识是社会存在的能动反映,改革开放决定我国各政策的制定

④改革是发展中国特色社会主义的强大动力,唯改革创新者胜

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

【答案】B

【解题分析】任何事物都处于联系之中,孤立的事物是不存在的;开放强调要坚持用联系的观点看问题,①符合题意;改革是发展中国特色社会主义的强大动力,④强调了改革创新对我国的影响,符合设问的要求;人类社会基本矛盾的解决在阶级社会是通过革命实现的,在我国是通过改革实现的,②说法错误;改革开放决定我国各项政策的制定不符合实际,③错误。故选B。

【对比(1)(2)题】

(1)②改革是解决社会主义社会基本矛盾的必然要求(正确)

(2)②想问题办事情要抓重点,人类社会的基本矛盾的解决是通过改革实现的(错误)

【总结】人类社会的基本矛盾的解决(实现)方式:

①在阶级社会:阶级斗争,是推动阶级社会发展的直接动力。

②在社会主义社会:只能通过社会主义的自我发展、自我完善加以解决,即改革。

【注意】人类社会基本矛盾的实现方式≠社会主义社会基本矛盾的实现方式

【典型题例3】厘清生产力、生产关系、经济基础与上层建筑之间的联系

(1)在新的形势下,外资三法已难以适应新时代改革开放实践的需要。2016 年十三届全国人大二次会议通过的《中华人民共和国外商投资法(草案)》是新形势下国家关于外商投资活动全面的、基本的法律规范,是外商投资领域起龙头作用、具有统领性质的法律。该法从总则、投资促进、投资保护、投资管理、法律责任、附则等方面对新的外商投资法律制度作出了基本的、明确的规定。从历史唯物主义角度看,这些法律的出台是基于( )

①上层建筑为先进的经济基础服务时,能促进生产力的发展

②认识事物要用综合的思维方式,着眼于事物的整体性

③全面深化改革是发展中国特色社会主义的强大动力

④生产力决定生产关系,生产关系对生产力具有反作用

A.③④ B.①④

C.①③ D.②③

【答案】C

【解题分析】《中华人民共和国外商投资法(草案)》是新形势下国家关于外商投资活动全面的、基本的法律规范,属于上层建筑的调整,是基于上层建筑为先进的经济基础服务时,能促进生产力的发展,同时全面深化改革是发展中国特色社会主义的强大动力,①③符合题意;该选项是从辩证法的角度分析的,题目要求从历史唯物主义的角度进行分析,②不合题意;材料体现的是经济基础与上层建筑的关系,未体现生产力与生产关系的关系,④不合题意。故选C。

(2)2018 年12 月29 日,十三届全国人大常委会通过关于修改农村土地承包法的决定。通过这次修法,农村土地实行“三权分置”的制度得以法制化,承包农户的权益得到更有效保障。“三权分置”这一制度创新推动农业发展方式根本转变,再一次释放了农村生产力。从哲学角度看,这表明( )

①上层建筑一定要适应经济基础状况

②生产关系适应生产力状况就能推动生产力发展

③实践基础上的制度创新是农村改革的先导

④农村体制变革是人民利益与社会规律性内在统一的要求

A.①③ B.②③

C.①④ D.②④

【答案】D

【解题分析】题目中表述的是生产关系的调整,①错误;实践基础上的理论创新是农村改革的先导,③错误;农村土地实行“三权分置”改革,推动了农业发展方式根本转变,再一次释放了农村生产力。从哲学角度看,这表明生产关系适应生产力状况就能推动生产力发展,农村体制改革是人民利益与社会规律内在统一的要求,②④入选。

【对比(1)(2)题】

(1)①上层建筑为先进的经济基础服务时,就能促进生产力的发展

(2)②生产关系适应生产力状况就能推动生产力发展

【分析总结】一般情况,我们用抓关键词排除法都会把“只要……就……”的选项排除。但同人教版必修四《生活与哲学》课本89 页的第一段、第三段进行比较,我们就可以得出结论:第一题①正确,而第二题②未必正确。生产关系适应生产力状况,只是推动生产力发展的一个充分条件,并不是必然条件。

【附教材原文】

(1)当生产关系适合生产力发展状况时,它对生产力的发展起推动作用(不是必要条件);

(2)当上层建筑为先进的经济基础服务时,它就促进生产力的发展,推动社会进步。(是必要条件)

【典型题例4】动力问题(根本、直接、强大、主体和现实动力)

(1)为适应新时代经济建设和发展要求,十九届四中全会首次将公有制为主体、多种所有制经济共同发展,按劳分配为主体、多种分配方式并存,社会主义市场经济体制三项制度并列,都作为社会主义基本经济制度。重新界定基本经济制度的哲学依据是( )

①社会存在的变化发展决定社会意识的变化发展

②生产关系只有适应生产力才能促进社会的发展

③改革是推动中国特色社会主义发展的根本动力

④社会发展本质上在于对生产关系的调整与变革

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

【答案】A

【解题分析】我国重新界定基本经济制度,是为适应新时代经济建设和发展要求,体现了社会存在的变化发展决定社会意识的变化发展,①符合题意。基本经济制度属于生产关系范畴,我国重新界定基本经济制度是为了适应生产力的发展状况,这有利于促进社会的发展,②符合题意。改革是推动中国特色社会主义发展的强大动力,而非根本动力,③说法错误。社会生活本质上在于实践,④说法错误。故本题选A。

【典型题例5】社会主义主要矛盾的主要方面与次要方面

(1)历史发展到今天,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。中国共产党第十九次全国代表大会作出了我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾这样的判断。对此认识正确的是( )

①我国社会主要矛盾的转化是判断中国特色社会主义进入新时代的显著标志

②中国特色社会主义进入新时代是促使我国社会主要矛盾转化的根本原因

③不平衡不充分的发展是决定着人民日益增长的美好生活需要实现的主要方面

④人民日益增长的美好生活需要是决定着解决不平衡不充分的发展的主要方面

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

【答案】A

【解题分析】通过我国社会主要矛盾的转化可以判断出中国特色社会主义进入新时代,①正确;目前,我国不平衡不充分的发展是经济社会发展的主流,其决定着人民日益增长的美好生活需要,属于主要矛盾的主要方面,③正确;我国社会主要矛盾的转化是中国特色社会主义进入新时代的显著标志,②错误;应该是不平衡不充分的发展决定着人民日益增长的美好生活需要实现的主要方面,④错误。故本题选A。

这样分类、分级复习,抓住关键知识点,逐一突破难点,厘清每一个考点,在高考冲刺阶段是很有必要的。真可谓是:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。