子宫超声造影对产后宫内残留性病变的诊断价值

贺琰,王小燕,陈海燕,裴华洁,肖艳菊,卢燕凌

广西壮族自治区人民医院超声科,广西 南宁 530021;*通信作者 王小燕 ultrasoundwang@sina.com

产后宫内残留性病变(retained products of conception,RPOC)是妇产科常见疾病之一,可分为胎盘残留、胎盘植入及宫内积血块,困扰着部分产后恢复期女性,随着晚婚晚育、宫腔手术的实施及剖宫产后妊娠的增多,产后RPOC的风险增多,容易造成宫内感染及阴道出血,目前常规超声检查仍是产后首选的影像学检查[1],结合多普勒超声及人绒毛膜促性腺激素(HCG)能较好地诊断RPOC[2],但因不同类型RPOC常规超声图像较难鉴别,会影响临床后续诊治方案的选择。超声造影因特有的对微血管灌注的显示、操作简单及安全性等,近年逐渐应用于全身多种疾病的诊断[3-4]。本研究通过对常规超声怀疑有RPOC的患者进行子宫超声造影检查,分析不同类型RPOC的超声造影特点,为临床提供更多有利的后续诊疗依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性分析2017年1月—2019年12月于广西壮族自治区人民医院就诊的42例产后患者,常规子宫超声检查考虑存在RPOC,其中5例诊断不除外胎盘植入可能。所有患者行超声造影检查,患者年龄22~41岁,剖宫产7例,顺产35例,分娩孕周32~41周,42例患者既往均有宫内诊疗或人工流产史。纳入标准:①产后均有胎盘娩出不完整;②均有产后持续性阴道流血1~3个月;③常规超声检查提示怀疑有宫腔内残留性病变。排除有超声造影禁忌证者。造影检查后,根据诊断结果,分别给予清宫术或宫腔镜手术及病理检查,并于术后10 d复查常规超声检查。本研究经我院伦理委员会审查同意(KY-ZC-2017-6),患者均签署知情同意书。

1.2 超声造影检查 采用GE VolusonE10超声诊断仪,RIC 5-9-D探头,频率5.0~9.0 MHz,机械指数0.12~0.18。仪器中配置造影条件。嘱患者排空膀胱,取截石位,平卧于检查床上,造影前均进行常规经阴道超声检查,随后打开机器配置造影条件,造影剂采用SonoVue,使用时注入5 ml生理盐水振荡混匀,抽取3 ml混悬液,经肘部浅静脉团注,追加推注5 ml生理盐水,动态观察超声造影。

1.3 图像分析 超声造影前先进行常规阴道超声检查,观察产后子宫恢复情况、子宫肌层及内膜回声,记录宫腔内病变的部位、大小、范围、边界、内部回声及与子宫肌层的关系,运用彩色多普勒血流显像(CDFI)观察病灶内部及周边血流情况。切换至超声造影模式,将病灶尽可能置于屏幕中央,获取最佳图像后,开始注射造影剂并启动计时器,实时连续观察病灶区、周围组织及子宫肌层的增强情况及其动态变化过程,造影全过程观察3~5 min。由2名具有5年以上超声造影经验的医师共同进行常规阴道超声及超声造影检查图像分析,意见不一致时,讨论得出诊断。

1.4 超声造影图像观察 造影剂进入子宫肌层,观察内膜及宫腔内占位的影像学特征,通过观察宫腔内病灶的增强形态、边界、大小、均匀程度(均匀、不均)、范围、与子宫内膜及子宫肌壁的关系、有无供血血管、增强强度判断(以子宫肌壁增强为中等增强,将病灶的增强强度分为高、中、低、无增强),造影结束后记录病灶造影剂开始增强的时间,即始增时间(arrive time,AT);病灶内造影剂到达最高峰的时间,即峰值时间(peak time,PT);造影剂持续增强时间(lasting time of enhancement,LTE)。

1.5 统计学方法 应用SPSS 22.0软件,正态分布的计量资料以±s表示,组间比较采用独立样本t检验;非正态分布的计量资料采用非参数检验;超声造影与病理结果的一致性采用Kappa检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 常规超声表现 42例患者在造影检查前均行常规子宫附件超声检查,其中经腹超声检查8例,经阴道超声检查34例,检查时间在产后1~3个月内,声像图像表现:子宫内膜回声欠均匀,局灶性增厚,厚薄不均,宫腔内局部可见不均质回声团,边界欠清,38例不均质回声团局部与子宫内膜及肌壁分界不清(其中5例可见呈虫蚀样嵌入肌层,并肌层局部变薄),4例分界尚清,内部回声不均,以稍强回声及等回声为主,部分可见无回声及稍低回声区,彩色多普勒检查36例宫腔内不均质回声团内可见散在血流信号,6例未见明显血流信号,42例不均质回声区与内膜及子宫肌层交界处均可见血流信号。常规超声诊断胎盘残留37例,胎盘植入5例(图1A、2A)。

2.2 宫腔内残留物的超声造影表现

2.2.1 造影增强模式 子宫浆膜层、肌层及内膜均有明显增强,42例患者中,3例宫内不均质回声团无增强,39例宫腔内不均质回声团均表现为高增强,大小可较二维时增大或减小,内可见不规则无增强区,可显示迂曲、粗细不均的血管回声,31例宫内残留物造影后边界与周边邻近肌层分界较为清晰、平滑,11例与周边肌层分界欠清或不清,并伴有虫蚀状的凹凸不整,存在树枝状的增强区域(图1B、2B)。

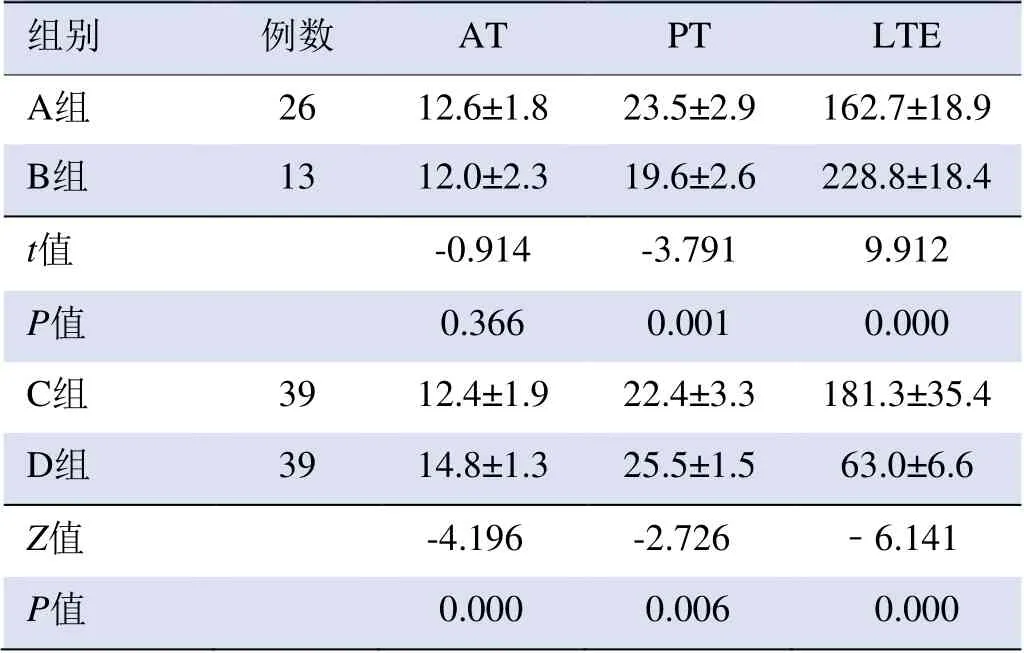

2.2.2 造影增强时间 42例患者术后及病理明确诊断,除3例造影时宫内残留物始终不增强及明确诊断为宫内积血块外,其余39例宫内残留病变分成胎盘残留组(A组)26例和胎盘植入组(B组)13例,比较造影剂进入残留物的时间变化,A、B组AT差异无统计学意义(P>0.05);A组PT稍慢于B组,LTE短于B组,差异有统计学意义(P均<0.05);观察39例患者(胎盘残留及胎盘植入)造影剂进入宫内残留物组(C组)与子宫肌层组(D组)的时间变化,C组AT、PT均快于D组,LTE长于D组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 各组造影增强时间比较(s,±s)

表1 各组造影增强时间比较(s,±s)

组别例数AT PT LTE A组 26 12.6±1.8 23.5±2.9 162.7±18.9 228.8±18.4 t值 -0.914 -3.791 9.912 B组13 12.0±2.3 19.6±2.6 0.000 C组 39 12.4±1.9 22.4±3.3 181.3±35.4 P值0.366 0.001 63.0±6.6 Z值 -4.196 -2.726 -6.141 D组39 14.8±1.3 25.5±1.5 P值0.000 0.006 0.000

2.3 常规超声和超声造影与病理结果的一致性 42例患者中,3例超声造影检查后考虑宫腔积血块并行普通清宫术,28例考虑宫内胎盘残留于超声引导下行清宫术,11例考虑胎盘植入者行宫腔镜下清宫治疗。术后病理证实:宫内胎盘残留26例,胎盘植入13例(植入8例,粘连5例),无明显绒毛膜组织3例。常规超声误诊11例,其中3例宫腔积血块及8例胎盘植入误诊为胎盘残留,诊断准确率为73.8%;2例胎盘粘连植入超声造影误诊为胎盘残留,诊断准确率为95%。超声造影与病理结果高度一致(Kappa=0.905,P<0.05),见图1C、2C。

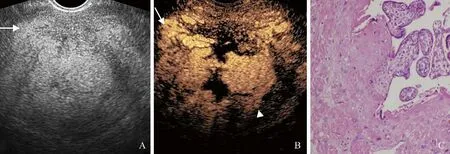

图1 女,34岁,产后胎盘粘连植入。二维超声示宫内稍强回声团块,局部与子宫肌壁分界欠清,多普勒可见宫内占位与肌壁交界处较丰富血流信号(A);超声造影示宫内占位呈高增强,内部可见无增强区域考虑为坏死残留组织及积血块,位于右侧宫底处粘连植入部局部高增强区域与子宫肌层分界不清(箭头),凹凸不平,其他胎盘残留部分可见与肌层间有明显界限(箭,B);病理提示胎盘粘连(HE,×200,C)

图2 女,36岁,产后胎盘植入。二维超声示宫内大片状稍强回声团,似见强回声宫内残留物穿入子宫前壁肌层,边界不清(箭,A);超声造影检查,可见宫内占位呈高增强,内部可见无增强区域,位于子宫前壁处植入部局部高增强区域明显穿入子宫肌层(箭),并与子宫肌层分界不清,凹凸不平,其他胎盘残留部分可见与肌层间有明显界限(箭头,B);病理提示胎盘植入(HE,×200,C)

3 讨论

RPOC是产后并发症之一,目前常规超声仍是最常用及早期发现病变的检查方法[5],有助于诊断RPOC[6-8]。然而,由于产后子宫增大、肌层变薄、显示分辨率较低、呼吸等造成的血流伪像等因素,因此常规超声对于RPOC的诊断及分类仍存在困难[9-10]。超声造影因其特有的微血管显示,近年较多地运用于诊断子宫附件占位性质[11-13],其超声显像特点运用于RPOC病变中,能较好地显示宫内病变的组织灌流,有利于观察不同类型RPOC病变中存活的绒毛侵入子宫肌层情况,为明确诊断提供了良好的依据。

本研究中,42例常规超声提示存在RPOC的常规超声表现包括内膜不均质增厚、宫腔不规则占位、边界欠清、回声不均、部分患者CDFI可见血流信号;超声造影表现为宫腔占位边界较造影前清晰,可见不规则不显影区域(考虑为坏死组织或残留积血块),宫腔积血块患者宫腔内占位全程未见明显造影剂进入;胎盘残留患者宫内增强回声团边界较清晰,与肌壁分界清楚;胎盘植入患者宫内增强回声团与肌壁分界欠清晰,凹凸不平,呈毛刺样或虫蚀样改变。通过观察造影增强时间及强度,除宫内积血块造影全程无增强,C组的造影AT、PT均快于D组,LTE长于子宫肌层,B组较A组PT快、LTE长;A、B组AT无显著差异。分析造影增强时间及强度变化的原因是子宫灌注顺序是从子宫浆膜层-子宫肌层-内膜-黏膜层,从子宫弓形动脉-放射状动脉-螺旋小动脉的顺序增强,消退顺序则相反。宫内残留胎盘组织物中因含有丰富的毛细血管的绒毛组织,具有侵蚀子宫内膜及肌层的螺旋小动脉和弓形动脉并使血管重塑的特点,造成局部血管扩张,且残留胎盘组织受高脉压差的血流供血,因此其血供相对肌层丰富,注射造影剂后,宫内有胎盘绒毛组织的残留物均较肌层显影快,并呈高增强;而胎盘植入肌层患者因内绒毛组织进入肌层更深,侵蚀肌层血管更多[14],因此造影剂PT均较胎盘残留更快。而宫内残留的胎盘中因绒毛叶之间存在胎盘隔间隙,较普通的动静脉交通血管管腔大,因此血流速度较慢,导致造影剂大量蓄积,胎盘残留和胎盘植入患者造影剂增强强度大于子宫肌层,基本消退时间较肌层长,且胎盘植入患者消退时间较胎盘残留者长。

既往关于RPOC疾病的研究重点均在二维超声及CDFI的图像特征,关于超声造影的研究较少,Smorgick等[15]和Kamaya等[16]提出结合血液检查、子宫内膜厚度及CDFI彩色血流分级等因素作为诊断RPOC的重要指标;De Winter等[17]报道常规超声对各种类型RPOC的诊断率不高,且影响后续临床治疗,并提出超声造影检查能明显提高诊断率。熊雯等[18]研究表明,超声造影通过造影剂反映出宫腔内残留病灶的体积和形态,观察组织灌注成像之间的差异,可以有效区分胎盘残留和胎盘植入,鉴别宫腔积血块,其诊断符合率明显高于常规超声。既往研究证实超声造影较常规超声对胎盘植入均有较高的诊断效能,能清晰显示宫腔残留病灶、微小血管和病灶及子宫肌层之间的细节空间关系,且能提供更丰富的血流信息[19-20]。

本研究表明,对RPOC进一步分为胎盘残留、胎盘植入、宫内凝血块滞留分类病例的诊断,以病理结果为标准,常规超声的诊断符合率低于超声造影,超声造影诊断结果与病理结果高度一致。本研究中,超声造影将2例胎盘粘连误诊为胎盘残留。胎盘粘连是指绒毛直接附着于子宫肌层表面,因此超声造影时宫腔占位无明显侵入肌层及凹凸不平,仅为分界欠清,且造影剂AT及PT与胎盘残留相近,持续时间介于胎盘残留及植入之间,造成误诊。

本研究存在一定的局限性:①纳入样本量较少,未对病理证实的不同类型胎盘植入的超声造影图像进行分组及具体描述;②因超声仪器的局限性,未对不同类型宫内残留物的造影峰值强度进行进一步分析,有待以后的研究进一步完善。

总之,超声造影图像及增强时间强度分析对产后宫内残留性病变有特异性表现,能有效地区分产后宫内胎盘残留、胎盘植入及宫内积血,可为临床明确诊断及制订合理的后续诊疗提供更多有价值的信息。