静态自行车在脑卒中患者康复中的应用效果观察

胡丽香

(佛山市南海经济开发区人民医院内一科 广东 佛山 528234)

脑卒中属于一类急性脑血管疾病,包括脑出血、脑梗死以及蛛网膜下腔出血等[1]。脑卒中在我国属于一种常见多发疾病,有着较高的发病率与致残率。脑卒中患者由于有关脑功能区受损,其中枢神经丧失抑制,通常会并发偏瘫,临床表现为肢体难以控制。脑卒中后90 d内展开康复训练效果更为明显,有助于帮助患者较大程度上恢复脑功能。静态自行车属于较为新型的康复设备,可设置在患者床边,在早期帮助患者康复训练,能够实现患者下肢功能重建,有助于提升其双下肢协调和平衡能力。我院为了提升脑卒中偏瘫患者的生活自理能力,特在常规康复训练基础上联合使用静态自行车,临床调查结果显示效果较佳,报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2020 年7 月—2021 年3 月我院康复训练的68 例脑卒中后偏瘫肌力三级及其以上的患者,随机分为参照组和观察组,各34 例。两组基本资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。诊断标准:诊断依据为《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》脑卒中后偏瘫有关疾病内容[2]。行MRI 或CT 检查显示脑组织一侧受损,可确诊为脑卒中后偏瘫。纳入标准:①符合脑卒中后偏瘫临床诊断标准者;②生命体征平稳;③助行器辅助情况下具备相应的步行能力;④病理资料完整者;⑤研究已报备医院伦理委员会并征得其同意。排除标准:①病程超过90 d;②精神意识严重异常者;③合并恶性肿瘤;④心功能2 级及其以上者;⑤合并其他进展性神经系统疾病。

1.2 方法

参照组患者接受常规康复训练,包括如厕、步行、进食、穿衣等方面的生活自理能力(ADL)训练,平衡功能以及下肢训练。观察组在常规康复训练基础上使用静态自行车进行康复训练,协助患者呈半坐卧位,应用长49 cm、宽36 cm、高25 cm 的静态自行车,保证自行车运转正常,自行车输出功率依据患者肌力状况进行调节,训练2 次/d,20 ~30 min/次,5 次/周,每2 周1 个疗程,连续训练4 周后评估患者的康复训练结果。每次训练结束好,消毒自行车,协助患者取舒适体位。

1.3 观察指标

采取Barthle 指数评定量表[3]、Fugl-Meyer 评分表[4](Fugl-Meyer assessment, FMA)、Berg 平衡量表[5](Berg balance scale, BBS)评估两组患者康复训练干预前后的ADL 情况、运动功能以及平衡功能。Barthle 包括进食、洗澡、修饰、穿衣、大小便控制、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯10 项,各项5 ~15 分不等,满分100 分,ADL 和分值呈正比。FMA 包括上肢与下肢屈伸肌运动速度、协调、反射运动能力等,满分100 分,下肢与上肢最高分分别34 分、66 分,患者运动功能和分值呈正比。BBS总分56 分,患者平衡能力和分值呈正比。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0 统计分析软件,计量资料以均数±标准差(± s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料以率[n(%)]表示,两组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

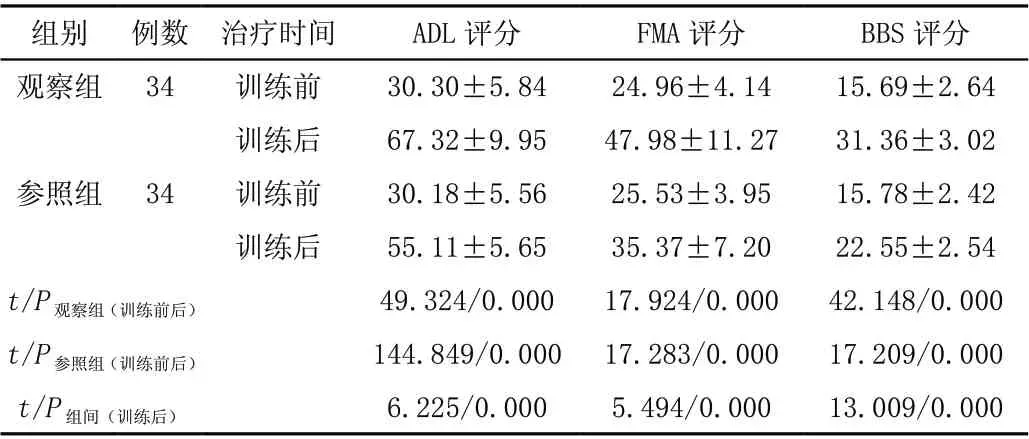

2.1 两组患者训练前后ADL、FMA、BBS 评分比较

康复训练后两组的ADL、FMA、BBS 评分皆高于训练前,且观察组高于参照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者训练前后ADL、FMA、BBS 评分对比(± s,分)

表1 两组患者训练前后ADL、FMA、BBS 评分对比(± s,分)

组别 例数 治疗时间ADL 评分FMA 评分BBS 评分观察组 34训练前30.30±5.8424.96±4.1415.69±2.64训练后67.32±9.9547.98±11.2731.36±3.02参照组 34训练前30.18±5.5625.53±3.9515.78±2.42训练后55.11±5.6535.37±7.2022.55±2.54 t/P 观察组(训练前后)49.324/0.00017.924/0.00042.148/0.000 t/P 参照组(训练前后)144.849/0.000 17.283/0.00017.209/0.000 t/P 组间(训练后)6.225/0.0005.494/0.00013.009/0.000

3.讨论

脑卒中偏瘫患者由于肌痉挛、肌张力非正常增大、肌力异常衰退等原因,所以下肢功能障碍是其主要运动功能障碍,患者的ADL 与生活质量也因此受到较大影响。肌张力直接影响患者的运动功能,肌痉挛可能会导致患者发生运动模式异常以及关节痉挛,从而直接影响患者的平衡功能,患者能否实现步行取决于其是否具有较好的平衡功能。脑卒中患者病发早期因为体能不足、肌张力与主动活动能力降低等,站立与静坐稳定性大大降低,摔倒概率增大是患者离床难度增加的主要原因。准确诊断与对症治疗是保障临床脑卒中患者生命安全的前提条件,CT、MRI 检查技术与溶栓、外科手术等治疗技术的发展大大降低了脑卒中的临床病死率,但存活者可能会遗留诸多后遗症。传统治疗中更为重视脑卒中的治疗,对病后康复训练不够重视,甚至认为患者早期更需要卧床静养,防止过早运动发生脑部再次出血。但实践表明早期康复训练对脑卒中预后意义重大,能一定程度上减少致残率。脑出血引发的脑卒中患者在血压稳定情况下,保持合理、适度运动量,不会增加再次出血的风险。超过七成的脑卒中偏瘫患者经过科学、合理康复训练能恢复步行能力[6]。神经系统代偿功能是影响患者运动功能的主要因素,发病后的学习与训练尤为重要,能帮助重建患者脑侧支循环,有利于其健侧脑组织或病灶周边组织实现代偿或重组,体现脑“可塑性”的一面。

本文结果显示,观察组康复训练后的ADL、FMA、BBS 评分高于参照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。原因在于静态自行车置于患者床边,应用较为简单,患者在交替运动双下肢的过程中实现髋膝关节的屈伸运动,帮助恢复本体感觉,促使患者获得更多运动感觉,另外运动过程中下肢肌肉的离心性收缩对肌痉挛具有较强抑制作用,对下肢耐力与肌力具有积极提升作用。健肢和患肢协调运动,可以加快循环下肢血液,能够让患肢在被动训练与主动运动中获得恢复,对肌肉活动以及肌肉容积具有维持意义,可降低肌萎缩发生概率。患者髋、膝、踝关节的协调稳定性在静态自行车康复训练中得到强化,能促使患者逐渐实现正常步态,较大程度上提升其步行运动以及平衡能力[7]。静态自行车应用于脑卒中偏瘫患者中具有较大可行性,有助于患者肢体运动功能恢复。但静态自行车应用中可能会发生一些并发症:(1)患者碰伤或肌肉酸痛,主要由用力不当引发,在康复训练前应当将静态自行车的规范使用方法详细讲解给患者及其家属,对患者肌力进行评估,一对一指导辅助患者的操作,训练强度从弱渐强,训练时间由短渐长。(2)心肺疾病,多发生于自身伴有心肺功能不全的患者中,可能由于心脏负荷过高,发生心律失常、气促以及急性心功能不全等并发症,在康复训练前应充分了解患者病史,做好心血管病史患者的心率监测,准确评估心功能级别,排除心功能2 级及其以上者,关注患者呼吸情况,注意体位。(3)栓子脱落,多发生于房颤或静脉栓塞患者中,所以对心脏病史患者行心电图等检查,训练中做好病情的实时观察,倘若患者出现心悸胸闷等情况,应立即停止训练,同时行对应操作,动脉搏动弱或静脉栓塞患者也应暂停训练。

综上所述,脑卒中患者康复训练中辅助使用静态自行车,能够较大程度上提升患者的生活自理能力,帮助患者恢复肢体运动与平衡功能,对患者生活质量具有较大改善作用,是一种临床推广应用价值高的康复训练方案。但在实际应用中需做好并发症的预防,最大程度上保障患者康复训练的安全性。