汉语“称赞”义动词的历时演变

谈嘉媛

(闽南师范大学,福建漳州 363005)

一、引言

“称赞”义动词表示对人或事的夸奖、表扬。通过考察各类辞书及已有相关研究,我们发现汉语史上用于表达“称赞”义的单音动词有“誉”“称”“嘉”“赞”“夸”“颂”“扬”“褒”“美”“奖”“多”“许”等。现代汉语中,“称赞”和“夸”成为“称赞”义场的主导词,“誉”“称”“嘉”“赞”等都已语素化,只能作为构词语素出现在复音词中。

已有研究主要包括两方面:一方面是“称赞”义词的语义演变。王凤阳(2011[1993])对“称”“赞”“颂”“誉”的语义及用法进行了辨析。李倩(2006)论及敦煌变文中14个表示称赞的单音动词:“誉”“赞”“叹”“称”“许”“多”“美”“奖”“赏”“褒”“谈”“夸”“善”“嘉”,并对这些动词在语义和语用方面的差别进行了描写[1]78-84。

另一方面是对称赞言语行为的研究。张英慧(2008)[2]、曹庆慧(2011)[3]、刘梅(2011)[4]、王超(2012)[5]等运用言语行为理论,对汉语称赞言语行为进行了全面考察;高志怀、李娟(2004)考察了称赞语的应用、应答模式、语用原则在中英语言中的差异[6];吴惠贞(2009)[7]、段岩(2012)[8]、周韫奇(2018)[9]等从跨语言的角度研究了汉语与英韩等语言在称赞语言行为上的区别与共性。

已有研究较少有人对汉语“称赞”义动词作较为全面的历时比较和分析,所以本文拟对“称赞”义单音动词的历时演变及其词汇更替进行全面考察。

二、上古汉语中“称赞”义词的发展

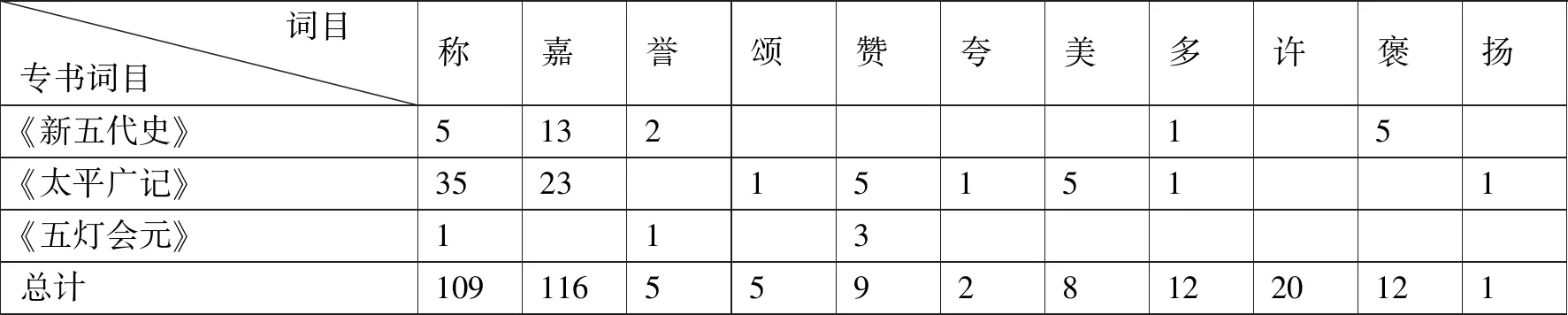

“称赞”这一概念先秦用“誉”“称”“嘉”“美”“扬”“多”“颂”等来表达。下文通过考察11部先秦文献,比较并描写“称赞”义词的分布特征及其语义、句法等方面的差异。调查结果见表1。

表1显示,先秦文献中分布最广、出现频次最多的“称赞”义词依次是“誉(110次)”“称(26次)”“嘉(23次)”,其核心义为“称赞”,可称之为“称赞”义主导词;其他词的词义中虽包含“称赞”,但并不是核心义,且用例相对较少,我们称之为“称赞”义非主导词。

先秦“称赞”义词的来源不一,在语义、句法等方面存在一些差异,下文将就此逐一论述。

(一)“称赞”义的“誉”

春秋时期“誉”的用例不多,较早用例如《老子》第十七章:“太上,不知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。”战国时期起,“誉”的用例明显增多,参见表1。

表1 上古“称赞”义词的频次统计表①

“誉”本为“称赞”义,源于“举”。《说文解字·言部》:“誉,称也。”段注:“誉,称美也。”《墨子·经上》:“誉,明美也。”也就是说,“誉”有称赞、赞美之意,对所谈论的人或事予以高度的肯定性评价,并使之广为人知。就称赞的对象而言,以人、事居多②[10]776,如:

(1)譬若欲众其国之善射御之士者,必将富之,贵之,敬之,誉之,然后国之善射御之士,将可得而众也。(《墨子·尚贤》)

(2)尧舜,人之所誉也;道尧舜于戴晋人之前,譬犹一吷也。(《庄子·则阳》)

例(1)是对“善射御之士”这一群体的称赞,例(2)是对人物个体的称赞。上古“誉”对人物的称赞很少涉及人物具体的道德品性,用例不多,主要见于战国晚期的诸子文献中,如:

(3)不如誉秦王之孝也,因以应为太后养地。(《战国策·西周》)

(4)入则切磋其君之不善,出则高誉其君之德义,是以虽事惰君,能使垂衣裳,朝诸侯。(《晏子春秋·谏下》)

所“誉”的对象也可能是物体,用例较少,如例(5)中的“嘉树”。

(5)有嘉树焉,宣子誉之。(《左传·昭公二年》)

“誉”所涉的行为主体大多是社会民众,偶尔兼及上层权贵。“誉”含有较强的主观性,大多数情况下,所“誉”内容与评价不符,例如:

(6)劳苦不抚循,忧悲不哀怜;喜则誉小人,贤不肖俱赏;怒则毁君子,使伯夷与盗跖俱辱,故臣有叛主。(《韩非子·用人》)

(7)今誉先王,是誉天下之所以生也,可誉而不誉。(《墨子·耕柱》)

(8)楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”(《韩非子·难一》)

(9)子墨子曰:“今有人于此,什子,子能什誉之而一自誉乎?”对曰:“不能。”(《墨子·公孟》)

有的不当“誉”而誉(如例6),有的当“誉”而不誉(如例7);也有的评价态度前后矛盾,进一步凸显了“誉”的主观性(如例8);还有的是自我评价(“自誉”),自然带有主观性(如例9)。关于这一点,前人有不同的观点。王凤阳(2011)认为:“‘誉’因为重在赞扬人,所以有‘夸’义,多溢美之辞……‘誉’重点不在于评价而在于夸奖,在于使之广为人知。”[10]776《王力古汉语字典》则认为:“‘誉’是称道、称誉,更具客观的肯定。因此可以有‘过誉’,却没有‘过赞’的说法。”[11]1301二者的观点相左。据我们的考察,前者观点更为允当,王力先生的说法值得商榷。

句法方面,“誉”大多充当谓语,其称赞对象很少出现在动词之后充当直接宾语。多数情况下,所“誉”之人或事都作为话题出现在动词之前,动词后用代词“之”复指前文已出现的称赞对象,如:

(10)舜有不孝之行,禹有淫湎之意,汤武有放杀之事,五伯有暴乱之谋,世皆誉之,人皆讳之,惑也。(《吕氏春秋·当务》)

战国时期“誉”已出现动性减弱的特征,表现为名词化和不及物化。“誉”名词化的句法表现是,可充当动词宾语(如例11)或介词宾语(如例12),也可出现在主语位置(如例13)。

(11)是故先王知自议誉私之不可任也,故立法明分,中程者赏之,毁公者诛之。(《商君书·壹言》)

(12)今世君不然,释法而以知,背功而以誉。(《商君书·君臣》)

(13)晏子谢曰:“婴知婴之过矣,请复治阿,三年而誉必闻于国。”(《晏子春秋·杂上》)

“誉”不及物化的用例在先秦为数不多,真正的不及物用法极少,多数情况下是“誉”与“所”“相”等词连用。战国时期“誉”的用例还有一个显著特点,即出现了很多对举或连用的用例。常与“誉”对举或连用的有消极义的“毁”“诽(非)”“谤”,也有积极义的“赏”“劝”“称”等。

西汉时“誉”的主要变化体现为与其他单音词对举或连用的用例数大量增加,单用例与战国时的情况相差无几,此不详论。

(二)“称赞”义的“称(偁)”

“称”本义为衡量物体轻重,《说文解字·禾部》:“称,铨也。”“称”的“称赞”义是“偁”的借义,后来借字盛行排挤了本字“偁”。《说文解字·人部》:“偁,扬也。”段玉裁注:“凡古偁举、偁谓字皆如此作。”王筠句读:“今皆借称(稱)为之。”根据前人的训释,可以看出“称”有称道、称扬的意思③[12]。王凤阳(2011)认为:“‘称’和‘誉’都来自手的称举,意义相通,不过两者有一个大体的界限……‘称’虽然是称扬人物,但侧重于人的行事、物的性能。……另外,‘称’因为多用于称誉人的所作所为,所以有推崇、称赞义,所称多从实际出发。”④[10]776我们非常认同王凤阳(2011)的观点,“称”和“誉”的最大差异确实主要表现在两个方面:

一是“称”侧重称扬人的行事、物的性能,有的是对人的某种道德品质进行称赞(如例14);有的是对具有美德的人进行称赞(如例15),而“誉”所称赞的对象很少涉及具体的品性特征。

(14)宗族称孝焉,乡党称弟焉。(《论语·子路》)

(15)禹称善人,不善人远。(《左传·宣公十六年》)

二是“称”对人、事的评价态度大多与事实大致相符,评价主体没有明显的社会阶层差异,评价对象多是社会精英人物,一定程度上是较为客观的肯定性评价。

(16)伯夷叔齐饿于首阳之下,民到于今称之。(《论语·季氏》)

与“誉”相比,“称”在句法上的表现更为单一,主要充当谓语,宾语通常是所“称”的品性特征或某类人,例见前文,此不赘举。所“称”事件大多作为话题出现在前文,“称”后用代词宾语“之”复指,如:

(17)伯夷叔齐饿于首阳之下,民到于今称之。(《论语·季氏》)

西汉时“称”的变化在于所“称”对象固化,绝大多数都是称赞人物的某一具体美德,如:

(18)其治官民皆有廉节,称其好学。(《史记·儒林列传》)

(三)“称赞”义的“嘉”

“嘉”的本义为“善、美”,《说文解字·壴部》:“嘉,美也。”“嘉”后引申出赞美、表彰义,多用于庄重的场合,较早用例如《尚书·微子之命》:“予嘉乃德,曰笃不忘。”称赞的主体大多为帝王君主,为上对下的称赞(如例19);有时称赞的主体也可能是社会民众(如例20)。“嘉”的称赞对象多为功勋德行(如例21)或具有某种功勋德行的人(如例22)。

(19)天子曰:“非他,伯父实来,予一人嘉之。伯父其入,予一人将受之。”(《仪礼·聘礼》)

(20)秋,蔡季自陈归于蔡,蔡人嘉之也。《左传·桓公十五年》

(21)王嘉单之善,下令曰:“……称寡人之意也。”(《战国策·齐策六》)

(22)冬,齐仲孙湫来省难,书曰“仲孙”,亦嘉之也。《左传·闵公元年》

“嘉”所表达的称赞符合实际情况,几乎不带夸张成分,称赞者多以物质奖励的方式来表示对被称赞者的直接赞美或表彰,如例(23)皇天赏赐姓氏来嘉奖伯禹修道之功。

(23)皇天嘉之,祚以天下,赐姓曰“姒”、氏曰“有夏”,谓其能以嘉祉殷富生物也。(《国语·周语》)

西汉“嘉”的用法与前代无大的变化,此不赘述。

(四)非主导的“称赞”义词

《说文解字·羊部》:“美,甘也。”“美”字从羊,本义为“鲜美”。引申出赞美、称赞义,较早见于《诗·召南·甘棠》,毛诗序:“美召伯也。”“美”表示对某人容貌、功德的赞美,带有一定的主观性。如:

(24)古者先王分割而等异之也,故使或美或恶,或厚或薄,或佚或乐,或劬或劳。(《荀子·富国》)杨倞注:美谓褒崇,恶谓形戮。

“扬”,本义为升起、飞高。《说文解字·手部》:“扬,飞举也。”引申为称颂,较早见于《尚书·尧典》:“明明扬侧陋。”“扬”表示对人的声誉品德或美好事情的传扬赞美,带有一定主观性,常与“称”对举连用。

“多”本义为数量大,与“少”“寡”相对。引申出推崇、赞扬义,较早见于《韩非子·五蠹》:“以其犯禁也罪之,而多其有勇也。”“多”用于表达上对下、多对一的称赞。除了单用外,还经常以“自多”的形式出现。

“颂”本义为“面貌”⑤[13],《说文解字·页部》:“颂,皃也。”“颂”的词源应为“诵”,“诵”有陈述义,可用于积极方面,也可用于消极方面。借“颂”表达积极陈述,引申出“称赞”义,表示称誉,重在褒德述功,上古多用于称赞祖先的功德业绩,所以带有庄重色彩。(王凤阳 2011)[10]776《周礼·春官·大师》:“曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂!”郑玄注:“颂之言诵也,容也。诵今之德,广以美也。”后世“颂”用于对人的褒扬,也多是歌功颂德,以立石刻、传唱颂歌的方式表达称赞之情。

“褒”本作“襃”,义为衣襟宽大。《说文解字·衣部》:“襃,衣博裾。”引申为广大,《淮南子·主术》:“一人被之而不褒,万人蒙之而不褊。”高诱注:“褒,大也。”进而引申出嘉奖、褒扬义,较早见于《公羊传·隐公元年》:“曷为称字?襃之也。”何休注:“有士嘉之曰襃。”“褒”一般表达对某人德行功业的褒赞,与“贬”对举连用。

三、中古汉语中“称赞”义词的发展

笔者结合传世文献和佛经文献两种材料来考察“称赞”义词在中古时期的使用状况,具体情况见表2。

表2 中古“称赞”义词的频次统计表

从表2可以看出,中古时期“称赞”义词的发展体现在三个方面:一是“称赞”义主导词发生了变化;二是产生了新的“称赞”义词“赞”“夸”“许”;三是自上古传承而来的“称赞”义旧词的句法语义等发生了变化。

(一)“称赞”义主导词的变化

“褒”在上古用例不多,西汉才见零星用例,但在东汉时期成为“称赞”义见次最高的主导词,出现了34次。“颂”在上古是个非主导词,但东汉的使用频次明显增多。“誉”“称”与上古相比,在东汉的出现频度反而有所下降。

到魏晋南北朝时期,“称赞”义主导词有了更大的变化:一是“称(78次)”成为占绝对优势的主导词,其次是“嘉(63次)”,二者自先秦以来就是“称赞”义主导词,只不过它们的前后次序不断发生变化。二是上古主导词“誉(33次)”在南北朝时期逐步丧失主导地位;东汉时跃升为主导词的“褒(42次)”“颂(12次)”在南北朝时地位再次回落,不再被看作是主导词。

(二)“称赞”义新词的产生

中古产生了“称赞”义新词。“赞”出现于东汉,在南北朝时期发展迅猛,成为“称赞”义主导词。“夸(誇)”“许”见于魏晋时期,仅有零星用例。

1.赞⑥[14]。“赞”本义为“进见”,后辗转引申为“称赞”,王凤阳(2011)对此有所论述:

“赞”来自佐助义,上古不作称赞、赞颂解。《说文解字》“赞,见也”,徐锴注“进见以贝为礼也。”古人进见要带上礼物,以示赞助;后来用于人事,“赞”也是佐助的意思……汉魏时期的史书,在人物传记之后,往往附有“赞”,对之进行评论,本意在于助人阅读时鉴别。不过这种“赞”是议论性的,词兼褒贬,所以《文心雕龙·颂赞》说“赞之义兼美恶,犹颂之变耳”。但在一般的评论中多半隐恶扬善,于是“赞”就逐渐用其偏义,成为褒美之辞了,如:《后汉书·孔融传》“融与祢衡更相赞扬。衡谓融曰:仲尼不死;融答曰:颜回更生”……“赞”在称美义上不如“颂”郑重,在称誉上带有评价的色彩,是作出好的评价[10]776。

王文所引“赞”的“称赞”义用例时代偏晚,实则东汉已有用例,如马融《长笛赋》:“况笛生乎大汉,而学者不识,其可裨助盛美,忽而不赞,悲夫!”王文还转引了《文心雕龙》的解释,认为“赞”“犹颂之变耳”。《王力古汉语字典》[11]1301则认为“赞”和“誉”同义,“二字都有称赞、赞美之意。‘赞’是赞美、颂扬,带有夸张的意味”。笔者根据故训材料以及对中古语料的调查结果,认为“赞”的词义和用法与上古的“誉”更相近。先看“赞”的故训材料:

《释名·释典艺》:“称人之美曰赞。”

《后汉书·崔骃传》:“进步党以赞己,退不黩于庸人。”李贤注:“读犹称也。”

《文选·左思〈三都赋序〉》:“赞事者宜本其实。”李善注引《释名》曰:“称人之美曰赞也。”

《玉篇·言部》:“赞,发扬美德也。”

《广韵·翰韵》:“赞,称人之美。”

以上材料均将“赞”释作“称人之美”,词义上与《说文解字》段注将“誉”释作“称美”相近。用法上“赞”主要用于对人品德功业的称赞,但没有“颂”那么庄重,例如:

(25)犹如世间无智之徒,欲赞人德,不识其实,反至毁呰。(萧齐·求那毗地译,《百喻经·叹父德行喻》)

(26)长沙之勋,为史所赞。(《世说新语·文学》)

中古“赞”的用例较多见于汉译佛经,传世文献中偶见。还需说明的是,“赞”常不单用,偶尔与限定性成分连用,更多的是与“称”“褒”“颂”等同义、近义的单音词连用,对人或事予以称赞。

2.夸(誇)。《说文解字·言部》“夸,奢也”,又“誇,譀也”,本义均为“夸大、夸张”,引申为“夸奖、赞美”义。《玄应音义》卷十一“自夸”注引《谥法》:“华言无实曰夸。”由此可见,相较于其他称赞义词,“夸”含有夸张、不完全符合实际等意味。“夸奖”义的“夸”古用“誇”字,今用“夸”字,表示对别人长处优点的称赞、张扬[10]775,较早见于《晋书·张华传》:“钟会才见有限,而太祖夸奖太过。”中古时期的用例少见,零星的用例如:

(27)何晏、王弼,祖述玄宗,递相夸尚。(《颜氏家训·勉学》)

3.许。“许”⑦[15]本义为“听从、顺从”,引申为“赞许”,较早见于《三国志·蜀志·诸葛亮传》:“每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。”“许”一般表达众人对某个贤士的称赞,是一种多对一、客观的称赞,如:

(28)乡党许其远大,宗族称为万顷。(《大周柱国河西公墓铭》,《南北朝墓志铭汇编》)

“许”常与“自”连用,意为赞美自己,带有明显的主观性,如:

(29)先主为汉中王,迁治成都,当得重将以镇汉川,众论以为必在张飞,飞亦以心自许。(《三国志·蜀书·魏延传》)

(三)“称赞”义旧词的句法语义变化

“称赞”义旧词的变化体现在以下两方面:一是动词的搭配范围扩大;二是动词的句法自由度减弱,单用例相对减少。句法自由度减弱又可以分为两种情况:一种情况是与句法黏附性成分组合,形成固定结构;另一种情况是“称赞”义词与同义的单音词连用,形成复音组合,并充当各类句法功能,下面分别论述。

1.“称赞”义词的搭配范围扩大。“称”除了与表人表事的名词组合之外,还可以与话语组合,通过直接言语行为表达称赞,如:

(30)董厥者,丞相亮时为府令史,亮称之曰:“董令史,良士也。吾每与之言,思慎宜适。”(《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

据《王力古汉语字典》,表“称赞”的“称”进一步引申为“称述、称说”,语义偏重于“说”。词义演变通常存在一个两解的中间状态,且与言者的主观性联系紧密。若将之理解为“称说”也无不妥,只是不够贴近文意。笔者推断,正是因为表示“称说”的“称”带有明显的[+言说]特征,因此不需要再与话语组合来表示对“说”这一动作的强调。

上古时期“嘉”的主体限于帝王君主,中古“嘉”的称赞主体仍然多是帝王君主,但义域有所扩展,出现了朝廷、诏书、州郡等主体。

中古“颂”仍属于下对上、多对一的称赞模式。语义上,“颂”的称赞对象多样化,如例:

(31)颂美文帝,陈其效实。(《论衡·艺增》)

(32)或以欢喜心,歌呗颂佛德,乃至一小音,皆已成佛道,若人散乱心 ,乃至以一华。(鸠摩罗什译《妙法莲华经》)

2.“称赞”义词的句法自由度减弱。中古时期起,可能受汉语复音化的影响,“称赞”义词单用例相对减少,单用时的句法自由度有所减弱。

首先,“称赞”义词与句法黏附性成分组合,形成特定的句法结构。如“称”的句法结构多样化,出现了“以……称”“以……见称”等固定搭配及其变式,如:

(33)是后大鸿胪钜鹿张泰、河南尹扶风庞迪以清贤称,永宁太仆东郡张阁以简质闻。(《三国志·魏书·邴原传》)

(34)初,朗少时虽涉猎文学,然不治素检,以吏能见称。(《三国志·蜀书·向朗传》)

“以……称”这一结构的使用频率较高,如例(33)张泰、庞迪二人因为清廉贤能而被称赞,“称”与“闻”对举,都含被动义。例(34)将“以……称”的被动义用“见”来表达,构成“以……见称”的格式。

“嘉”出现了新的固定搭配“可嘉”和“所嘉”,例如:

(35)民王简负担熙丧,晨夜星行,远致本州,忠节可嘉。(裴松之注《三国志·魏书·曹髦传》)

(36)切思三益,大圣所嘉,门人所以增亲,恶言所以不至;管仲所以免诛戮而立霸功,子元所以去亭长而驱朱轩者,交之力也。(《抱朴子外篇》卷16“交际”)

“褒”的另一个显著变化是出现了“见”字被动式,如:

(37)刘祖幸免罪戾,而见褒赏,公孙于是失政刑矣!(《风俗通义·十反》)

其次,“称赞”义词多与同义的单音词连用,形成复音组合并充当各类句法功能,但大多数情况下都充当谓语成分。比如“嘉”出现了一些同义复音形式“嘉叹”“嘉美”等,“颂”有“颂美”“颂叹”“褒颂”“称颂”“赞颂”等同义复音形式。中古“褒”多出现在复音组合中,如“褒增”“褒称”“褒扬”“褒赏”“称褒”“褒述”“褒颂”“褒崇”“褒赞”“褒叹”等等。“褒”单用时通常表达客观的上对下的称赞,而“褒增”则带有一定的主观性,如:

(38)总撮纲纪,故遂褒增隆为太宗也。(《新论·识通》)

“誉”“扬”“美”在语义上没有明显变化,复音形式增多。“多”没有明显变化,不再赘述。

四、近代汉语中“称赞”义词的发展

根据主导词更替的不同情况,笔者从唐宋和元明清两个时段来梳理“称赞”义词在近代汉语时期的发展脉络。

(一)唐宋时期“称赞”义词的发展

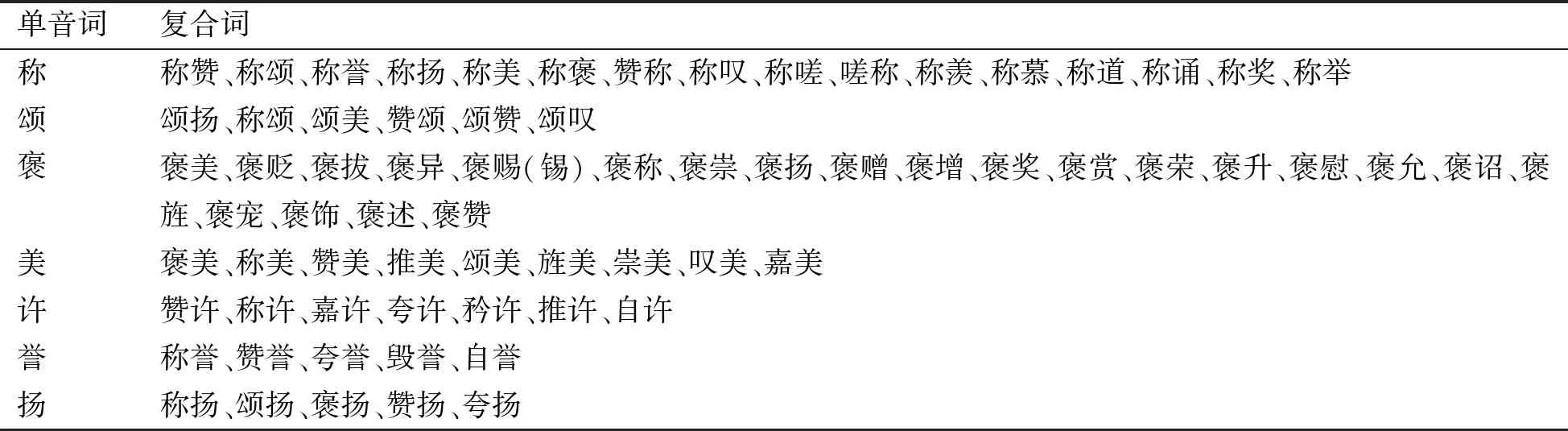

唐宋时期笔者主要关注“称赞”义词在传世文献和佛教文献中的出现频率及分布情况,统计结果见表3。

表3 唐宋时期“称赞”义词使用频率统计表①

续表3:

从表3可知,不论从分布范围还是出现频率来看,唐宋时期“称赞”义的主导词仍然为“称”“嘉”。这一时期主要有两个明显的变化:第一,部分旧词单用频率降低,多以构词成分出现在复合词中,处于语素化的初始阶段。这些词主要有“誉”“颂”“扬”。第二,部分旧词的句法语义发生变化,如“赞”除了用例增多之外,还可与话语组合,以言语表达对某人某事的直接称赞(如例39),也可与“毁”连用或对举(如例40、例41)。

(39)所以妙喜赞某禅师有曰:“当初若非这个,定是做个渠魁。”(《朱子语类》卷四)

(40)一等是恁麽事,因甚麽毁赞不同?(《五灯会元》卷七“保福从展禅师”)

(41)公曰:“为甚麽赞即欢喜,毁即烦恼?”(《五灯会元》卷二十“内翰曾开居士”)

(二)元明清时期“称赞”义词的发展

“称赞”义词在元明清时期的变化主要体现在两个方面:一是主导词的更替;二是旧词的衰亡和语素化。笔者分为元明和清代两个时段分别考察,统计结果见表4和表5。

表4 元明时期“称赞”义词的使用频率

表5 清代“称赞”义词的使用频率

1.主导词的变化。这一时期的主导词由魏晋至唐宋的“称”“嘉”更替为“赞”“夸”。较之魏晋至唐宋,“赞”“夸”的使用频率明显增高,义域范围明显扩大,称赞的对象和主体没有身份限制,分布自由,下面分别论述。

“赞”的发展在明代达到鼎盛时期,已大量出现在口语性较高的文献中⑧。这一时期的“赞”用法多样,除了不断丰富的双音组合之外,还出现了“赞不绝口”“赞之不绝”等成语。此外,“赞”还可以受程度副词“极”“大”修饰,如:

(42)自送文书,极赞道:“大人神明,幽隐尽烛。”(《型世言》第二十一回)

(43)众幕宾看了,便皆大赞:“小哥儿十三岁的人就如此,可知家学渊源,真不诬矣。”(《红楼梦》第七十八回)

“夸”的使用数量在元明时期达到顶峰,虽远不及“赞”,但此时“夸”不论是单用还是用于构成复音词,其数量和形式都较为丰富。“夸”可与其他近义词组成“称赞”义复合词,如“夸赞”“夸美”“夸奖”“夸称”“夸扬”等。“夸”的另一显著变化是,它可与“堪”“可”等组成固定结构“堪夸”“可夸”。

“夸”的句法结构和搭配与“赞”相似,都可以受程度副词的修饰(如例44),也可以与话语组合(如例45)。

(44)两公子把蘧公孙的诗和他刻的诗话请教,极夸少年美才。(《儒林外史》第十回)

(45)大仙闻言,呵呵冷笑,夸不尽道:“孙行者,真是一个好猴王!”(《西游记》第二十五回)

“赞”“夸”虽在用法上相似,但“赞”表达的赞美之意贴合实际,而“夸”带有溢美之辞,这种语义上的细微差别导致了二者语体使用情况的不同。符合实际的“赞”更适用于书面语,也可以用于口语,而“夸”则基本用于口语。这一因素也在一定程度上决定了“赞”在近代时期不可撼动的主导词地位。

2.旧词的衰亡和语素化。旧词“多”的“称赞”义在明清时期消亡,即“多”既不以独立的形式表达称赞之意,也不以构词语素的身份参与复合词的组配来表达称赞。

发生语素化的“称赞”义词有“称”“誉”“颂”“美”“许”“褒”“扬”,这些词的语素化程度高低不一。陈练军(2016)[16]49-50提到,语素化的起点是复合词,单音词作为构词成分出现在复合词中的时候,就开始了由单音词到构词语素的身份转变。只有当单音词越来越不能独立使用,参与构词的能力越来越强,可出现在不同类型的复合词中,才能说明该单音词语素化的程度越来越高。据此,笔者认为可以设立两个标准来判定单音词的语素化程度:一是单用频率,二是参与构造复合词的能力。单用频率与语素化程度呈反比,组构复合词的能力与语素化程度呈正比。

从单用频率来看,“称”“颂”“褒”较高,其余四个词较低;从组成复合词的能力来看,“称”“褒”的组合能力更强。前面提到语素化程度分别与复合词组成能力和单用频率呈正比和反比,我们将这两组数据的差作为判断语素化程度高低的标准,差越大则语素化程度越高即单用频率-复合词数量的数值越小语素化程度更高。由此可知,表6中7个词的语素化程度序列呈现为:褒>美>许>称>誉>扬>颂。

表6 “称赞”义单双音词的使用频次

五、结语

复音词“称赞”在魏晋时期出现,最初频见于佛典,发展态势平稳,至唐宋未有明显的变化。至元明,“称赞”开始出现在小说当中,并与“赞”竞争,但未能成功替换“赞”,二者的竞争状态持续到现代汉语。发展至现代汉语,“赞”成为了一个构词成分,即完成语素化。但笔者认为,在网络用语中,“赞”仍然拥有词的身份,付开平(2014)[17]提到《现代汉语词典》(第六版)将“称赞”义的“赞”定义为语素,但随着网络的发展,“赞”已经在网络用语中完成词汇化。因此,在“赞”语素化的过程中,“称赞”取代“赞”成为主导词,但完成时间较晚,不会早于新文化运动时期。

语素化后的“赞”于网络中重新获得词的地位,但其分布范围有限。如今的现代汉语“称赞”义词以单音词“夸”和复音词“称赞”为主导词,二者存在语体差异,即“称赞”更适用于书面语,也可以用于口语,“夸”则基本用于口语。

注释:

① 上古时期调查的语料包括《论语》《左传》《国语》《礼记》《墨子》《庄子》《荀子》《韩非子》《战国策》《晏子春秋》《吕氏春秋》,为行文方便使用了简称。

② 王凤阳(2011:776):“‘誉’虽然也用于称扬人的行事,但侧重点则在于人本身。”这一论断是正确的。

③ 金雪菲(2020)分析了“称”的语义演变路线,即“计量谷物的重量→评估、评价→赞扬”,她认为计量重量中难免会有估算的时候,人们把字义通过比喻引申为评估、评价,而评价事物难免会有褒贬,于是在后来的语境中“赞扬”的词义就被引申出来了。她提出“称赞”义的另一来源:称(chèn)有“顺遂、使满足”义,人们都对收成好发出赞叹。两相比较,我们认为王凤阳(2011)的分析更有道理,“称”应当是由手部动作引申为口头的称赞行为。

④ 王凤阳(2011)关于“誉”的语义特点见前文。

⑤ 任学礼(1987)将“颂”的语义演变路线描述为“容貌→赞扬”。

⑥ 张雷红(2015)研究了“赞”语素化和词汇化过程的更替。他认为“赞”的“称赞”义较早见于《史记·平原君虞卿列传》:“门下有毛遂者,前,自赞于平原君……”按:此处“赞”应作“推荐”义,张文的观点有待商榷。

⑦ 王学奇(2004)认为表示称赞的“许”较早用例见于汉唐时期。

⑧ 元明时期“赞”与复音词“称赞”存在竞争,但至清代“赞”以压倒性的优势战胜“称赞”成为主导词。魏晋以后双音化势头强劲,元代以后“称赞”发展迅速,在“赞”成功替换掉“称”之后对“赞”发起挑战,但未能成功取代“赞”,这是语言经济性原则的体现。语言经济性原则一个基本内涵,即在不影响交际效果的前提下,尽可能地减少交际信息的数量。这个“数量”可以指词语或者句子的长度,也就是词的数量的多少。“赞”作为一个单音动词具有跟复音词“称赞”相当的功能,在语言经济原则的影响下,势必保持充足的活力。具体演变过程笔者将另拟论文进行讨论。

——针对对外汉语语素教学构想