高句丽时代灾异及灾异观研究

李 祥

(1.延边大学人文学院,吉林延边 133002;2.绵阳师范学院中国周边国家研究中心,四川绵阳 621000)

“灾异”指脱离正常的自然现象成为灾殃的变怪,是天灾地异的简称。“灾”一般指自然灾害如地震、旱灾、水灾等;“异”一般指异变,如日食、河水变色、桃李华、牛生马、鬼哭等。“灾”和“异”是不同的概念,但是由于古代认识水平有限,通常将“灾”和“异”结合在一起考虑,构成一套完整系统的灾异思想体系。

高句丽(公元前37年—公元668年)是一个横跨今我国东北部分地区和朝鲜半岛北半部的文明古国,国祚绵延七百多年,在东北亚历史上占据着重要地位。对于高句丽的灾异及应对体系,中韩学者进行了一些研究,但是研究成果还不是很丰富①。本文以《三国史记》一书中高句丽灾异记载为中心,对高句丽时代灾异的类型、特点、影响及相关应对措施进行研究,旨在进一步理解东亚汉字文化圈国家的灾异观念,希望对中韩两国的灾异史、灾害史研究有所裨益。当前突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情对全球政治经济格局产生了重大而深远的影响,灾异已成为人类必须面对的重要课题,而研究古人在应对灾异时的一些应灾举措、赈灾思想等,对新的历史条件下的应灾防灾工作具有一定的借鉴意义。

一、高句丽时代灾异的类型及特点

高句丽的灾异情况大多在《三国史记》作了记载。《三国史记》成书于1145年,作者为高丽文人金富轼,该书是奉高丽仁宗之命编撰的朝鲜三国时代的正史。书中记载了大量的高句丽灾异记事,是研究高句丽时代灾异及应对的重要史料。

关于《三国史记》的史料和学术价值,学者李大龙认为“20世纪后期随着我国学者对高句丽和朝鲜半岛历史研究一度出现热潮,《三国史记》成为弥补中国史书记载匮乏的一个重要资料来源……所以学者们在研究高句丽历史时还是不得不引用《三国史记》的记载”[1]2。学者张芳认为“《三国史记·高句丽本纪》是再现高句丽政权昔日辉煌的蓝本和基础史料,它在高句丽政治、外交、文化以及考古方面的史料价值不容忽视……要重视《三国史记·高句丽本纪》史料的独特性,使它更好地为高句丽的历史研究服务”[2]。学者秋实认为“就史料的征引看,《三国史记》在编撰过程中大量参考了《史记》《汉书》《资治通鉴》《册府元龟》等中国古代文献,同时也参照了《三韩古记》《海东古记》等朝韩古代文献,因而成为今天研究古代中国东北地区和朝鲜半岛历史的一部重要典籍”[3]。由此可见,《三国史记》作为朝鲜半岛第一部正史,具有较高的可信度,也是本文研究的重要史料来源。

根据《三国史记》中高句丽时代的灾异记录,可见高句丽时代共发生灾异198次,也即大约平均3.5年便有一次灾异发生。总体而言,高句丽灾异种类繁多,我们可以把高句丽灾异大致分为天文、地质、气象、水文、动植物、社会人事、特殊灾异七种类型②(详见表1)。

天文灾异在《三国史记》中的记载有32处,占整体灾异记录的16.2%。高句丽的天文灾异包含日变、月变和星变三种,其中“日变”包含日食及与太阳相关的异象。《三国史记》所载高句丽“日食”记录10处,与太阳相关的异象1处,如“荣留王二十三年(640)秋九月,日无光,经三日复明”[4]252;与月亮相关的异象1处,如“宝藏王二年(643)秋九月,十五日,夜明不见月,众星西流”[4]255;“星变”记录19处,主要是彗星、流星的记录,有14处,火星在古代被称为“灾惑”,记录有2处,如“琉璃明王十三年(前7)春正月,灾惑守心星”[4]178。此外还有“赤气”记录1处,如“故国川王四年(182)春三月甲寅夜,赤气贯于大微如蛇”[4]201。“赤气”主“兵灾”,不久“汉辽东太守兴师伐我”[4]201。

地质灾异有地震、山崩、地裂等,据史载高句丽共有21次地质灾异。地震是地质灾异的主要表现形式,共19处;山崩的记载有1处,是由“大水”所引起的次生灾害,如“慕本王元年(48)秋八月,大水,山崩二十余所”[4]188;此外还有地质异常的记录1处,如“大祖大王五十六年(108)春,大旱,至夏赤地,民饥,王发使赈恤”[4]192。

气象灾异是高句丽时代发生最为频繁的灾异现象,记载有60处,占了整体灾异记录的近三分之一。气象灾异指气象灾害和气象异变两种形式。气象灾害有旱灾、大风、大雪、霜雹、雷灾、雾灾等。旱灾在所有气象灾异中占比最高,共有11处记录。旱灾多被记载为“旱”“干旱”,有时也会有“自二月至秋七月,不雨”[4]214这样的记载。除此之外还有风灾4处、雪灾8处、霜灾9处、雹灾8处,大雾3处、雷电8处等。可见旱灾、霜灾、雪灾、雹灾、雷电是高句丽时代发生率最高的气象灾异。气象异变指不符合自然规律的气候异常现象,包括无雪、无冰等,共有7处。冬季无雪无冰,容易造成细菌滋生,引发瘟疫等次生灾害,如“中川王九年(256)十二月,无雪,大疫”[4]211。此外,还有极其“怪异”的气候现象被记录,共有2处,如“宝臧王三年(644)冬十月,平壤雪色赤”[4]256,“宝臧王十五年(656)夏五月,王都雨铁”[4]267等。

水文灾异指水灾和水文异象等。有关高句丽“大水”记录有6处,京都、国东、国南等地均发生过“大水”。水文异象指河水、海水变色等异象,仅有1处记录,如“宝臧王十九年(660)秋七月,平壤河水血色,凡三日”[4]268。

动植物灾异分为动植物灾害和动植物异象两类。高句丽时代最主要的动植物灾害是蝗灾,记录有7处。蝗灾是“威胁农业生产,影响人民生活最严重的三大自然灾害之一”[5]728。《三国史记》关于动植物异象的记录有13处,其中动物异象8处、植物异象5处。动物异象既有常见动物的异象,如“故国壤王三年(386)冬十月,桃李华,牛生马,八足二尾”[4]222。也有传说中动物的异象,如“始祖东明圣王三年(前35)春三月,黄龙见于鹘岭”[4]175。植物异象如“大武神王二十四年(41)八月,梅花发”[4]187,梅花本冬季开花,夏季八月开花显然不符合节气;又如“文咨明王三年(494)冬十月,桃李华”[4]232,桃李冬季十月开花,显示气候变暖,也不符合自然规律。

社会人事灾异由瘟疫、饥荒等社会人事灾害和社会人事异变两方面构成。如关于人的瘟疫记录有3处,瘟疫一般发生在冬季,同时多伴有“无雪”“雷”等灾异,如“中川王九年(256)十二月,无雪,大疫”[4]211;再比如饥荒,《三国史记》有关高句丽饥荒记录有14处,可见高句丽时代受灾异影响导致民众饥荒的现象还是很严重的,有的时候甚至达到“民相食”的地步,如“故国壤王六年(389)春,饥,人相食,王发仓赈给”[4]222。社会人事异变方面,有如“宝臧王七年(648)秋七月,王都女产子,一身两头”[4]265。这样的古代医学解释不了的连体婴儿现象也被划入异象记载。除此之外,还有“烽上王八年(299)秋九月,鬼哭于烽山”[4]214,“文咨明王二十七年(518)三月,暴风拔木,王宫南门自毁”[4]235,“宝臧王五年(646)夏五月……东明王母塑像,泣血三日”[4]263,这样的社会人事异变被记载。

特殊灾异。笔者认为“祥瑞”与灾异是密不可分的。祥瑞象征君主德政、天下平和,是上天对君主施仁政、得民心的“褒奖”,是一种特殊灾异。研究灾异不能离开祥瑞③。如史载:“琉璃明王二十九年(10)夏六月,矛川上有黑蛙,与赤蛙群斗,黑蛙不胜死。议者曰:‘黑,北方之色,北扶余破灭之征也。’”[4]180此处“黑蛙”象征北扶余,是“灾异”;“赤蛙”象征高句丽,是“祥瑞”。可见祥瑞与灾异是密不可分的。又如“闵中王二年(45)夏五月,国东大水,民饥,发仓赈给”[4]187。在这则史料里,闵中王二年夏五月发生了“水灾”这样的“灾异”,结果到了“闵中王三年(46)秋七月,王东狩获白獐”[4]187。闵中王通过获得“祥瑞”将去年的“灾异”冲走,从而风调雨顺、国泰民安。又如史载:“次大王四年(149)五月,五星聚于东方。日者畏王之怒,诬告曰‘是君之德也,国之福也。’王喜。”[4]197在这则史料里,“五星聚于东方”按传统的灾异观应为“灾异”,但高句丽“日者”因害怕国王震怒而曲解为“祥瑞”,可见在“日者”看来所谓“灾异”“祥瑞”是可以根据需要相互转化的。《三国史记》所载高句丽祥瑞总共35处,占比17.7%,位列灾异第二位。按种类统计,黄龙、庆云、异人、赤蛙、神马、赤乌、神鼎、金玺和兵物、白鱼、三角鹿和长尾兔、无尾虎、朱豹、紫狐裘和白鹰、梨树连理、嘉禾各1次,鲸鱼目、白马各2次,白鹿4次,白獐5次,神雀(鸾、异鸟)7次。按国王划分:东明王3次、琉璃明王3次、大武神王4次、大祖大王6次、阳原王2次。可见,祥瑞多集中在高句丽早期四个王(东明王、琉璃明王、大武神王、大祖大王)时期。高句丽28王之中,有祥瑞记录的仅11王,长寿王之后除了阳原王、平原王外,其余国王均无祥瑞记录,尤其末代王宝臧王不仅没有祥瑞记录,而且灾异记录甚至多达16处。

爬梳文献记载,高句丽时代的灾异呈现如下特点:

1.就地区而言,高句丽灾异发生的地域具有空间范围的广泛性。记录的重点是王都地区。《三国史记》所载高句丽灾异198处,其中明确提到地名的仅21处,其余只是记载了灾异的类型及时间等。在21处记载中,关于王都地区的就有17处之多,占了绝大多数。

早期高句丽国都是丸都。427年,长寿王移都平壤,高句丽国都即今朝鲜平壤。史籍中有如京都、王都、丸都、平壤等的表述皆指首都地区。另有指代区域位置的记载如称国东、国南等。如“闵中王二年(45)夏五月,国东大水”[4]187,“大祖大王三年(55)秋八月,国南蝗害谷”[4]191。高句丽灾异记载地点并不明确,有明确记载的王都地区又占绝大多数。这与王都在高句丽政治生活中所扮演重要角色有很大关系,而那些未言明发生区域的灾异则证明高句丽灾异具有地域的广阔性。

2.高句丽时代的灾异包含天文灾异、地质灾异、气象灾异、水文灾异、动植物灾异、社会人事灾异、特殊灾异七种类型。天文灾异可细分为日变、月变和星变;地质灾异又有地震、地裂、山崩等表现形式;气象灾异包含旱、风、雪、霜、雹、雾、雷等自然灾害及无雪、无冰等气候异常;水文灾异包含水灾、水文异象等;动植物灾异分为动植物灾害如蝗灾和动植物异象等;社会人事灾异包含瘟疫、饥荒等;特殊灾异包含23种异象变化。由此可见,高句丽灾异具备多样性的特征。

3.从危害程度看,高句丽时代的灾异可分为一般灾异、较重灾异和严重灾异。一般灾异只记载灾异的时间、地点和类型,如“大祖大王七年(59)秋七月,京都大水,漂没民屋……二十年(72)夏四月,京都旱”[4]191。对于灾异,史书上如有“发仓赈给”等则视为较重灾异,如“闵中王二年(45)夏五月,国东大水,民饥,发仓赈给”[4]187。而如有祈禳或“民饥、人相食”等的,则视为严重灾异,如“平原王五年(563)夏,大旱,王减常膳,祈祷山川”[4]240,“烽上王九年(900)自二月至秋七月,不雨,年饥,民相食”[4]214。

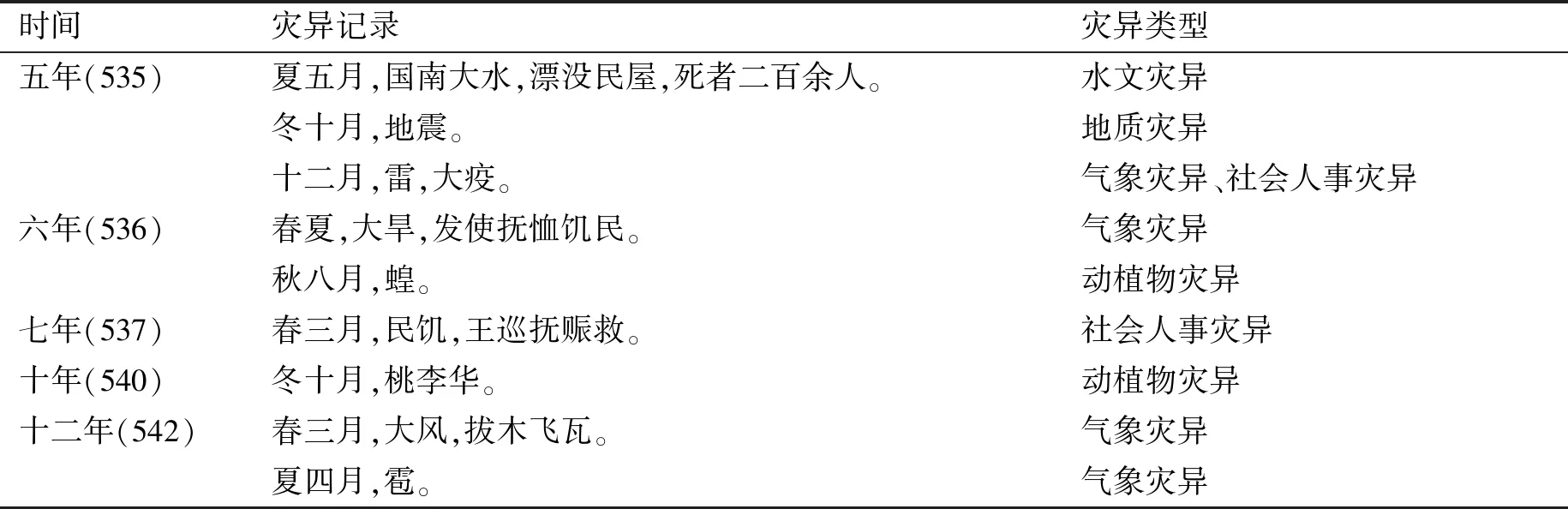

4.高句丽时代的灾异具有明显的持续性和群发性。持续性是指一定的年代段内,部分灾害持续几年在同一地区不断发生。群发性是指许多自然灾害,特别是等级高、强度大的自然灾害之后,常常诱发次生灾害的接连发生[6]6,如旱灾往往伴有蝗灾,水灾之后往往出现旱灾,冬季“无雪”往往引发瘟疫等。现以《三国史记·高句丽本纪第七》“安原王”条所见灾异情况为例进行分析(详见表2)。

表2 《三国史记·高句丽本纪第七》“安原王”条所见灾异统计

从表2可见,535—542这短短八年间,有9次灾异发生,平均每年就有一次灾异发生。这一时期的灾异现象,呈现出水文灾异、地质灾异、气象灾异、社会人事、动植物灾异循环发生的样态。现代地理学认为,地球上的大气圈、水圈、岩石圈、生物圈、人类圈是一个互相联系、相互作用的整体,其中任何一个圈层的变化都会引起其他圈层的变化[7]1。八年中,高句丽灾异形式达十余种,并涵盖了五种灾异类型,明显可见这一时期内高句丽灾异具有明显的持续性和群发性。

二、灾异对高句丽社会的多方影响

灾异的发生,给高句丽的社会发展带来了多方面的影响。学者邓云特认为:“灾荒严重发展的最主要结果,就是社会的变乱,而所谓社会变乱的主要形式,不外乎人口的流移死亡、农民的暴动和异族的侵入。”[8]103高句丽作为东北亚古国之一,其受到的灾异影响,大体表现为以下几个方面:

1.王位更迭。灾异的发生,直接导致高句丽王位的更迭。据史料记载,高句丽28个王之中,因灾异发生导致王位更迭(一般是王死亡)的多达18个,占一半以上,可见灾异对高句丽的政治生活影响之大。在这18处记录当中,有的是王自杀的情况,如“烽上王九年(300)春正月,地震,自二月至秋七月,不雨,年饥,民相食……王知不免,自经……”[4]215,也有的是大臣弑王,共3处,如“慕本王二年(49)三月,暴风拔树,夏四月,陨霜雨雹。六年(53)冬十一月,杜鲁弑其君”[4]189。除此之外,还有灾异造成高句丽重要大臣(一般是国相)死亡的记载。如史载“新大王十四年(178)冬十月,丙子晦,日有食之……十五年(179)秋九月,国相答夫卒”[4]200,“烽上王元年(292)秋九月,地震……三年(294)秋九月,国相尚娄卒”[4]213。

2.民众大量死亡或流徙。虽然史书中仅有“有死者”“死者二百余人”等只言片语,没有准确有效的数字,但仅从史籍记录的内容来看,高句丽因灾异而导致民众死亡或流徙的现象还是很严重的。如“文咨明王十一年(502)冬十月,地震,民屋倒堕,有死者”[4]233,“安原王五年(535)夏五月,国南大水,漂没民屋,死者二百余人”[4]237等等。另外饥荒导致的人口流徙情况同样严重,如“大祖大王七年(59)秋七月,京都大水,漂没民屋”[4]191。据此可知,因灾异而导致的人口流徙现象,大量民众在水灾、地震中流离失所。不仅如此,因饥荒还造成“民相食”事件,如“烽上王九年(300)自二月至秋七月,不雨,年饥,民相食”[4]214,“故国壤王六年(389)春,饥,人相食,王发仓赈给”[4]222。灾异对高句丽民众的人伦观念造成重要冲击。

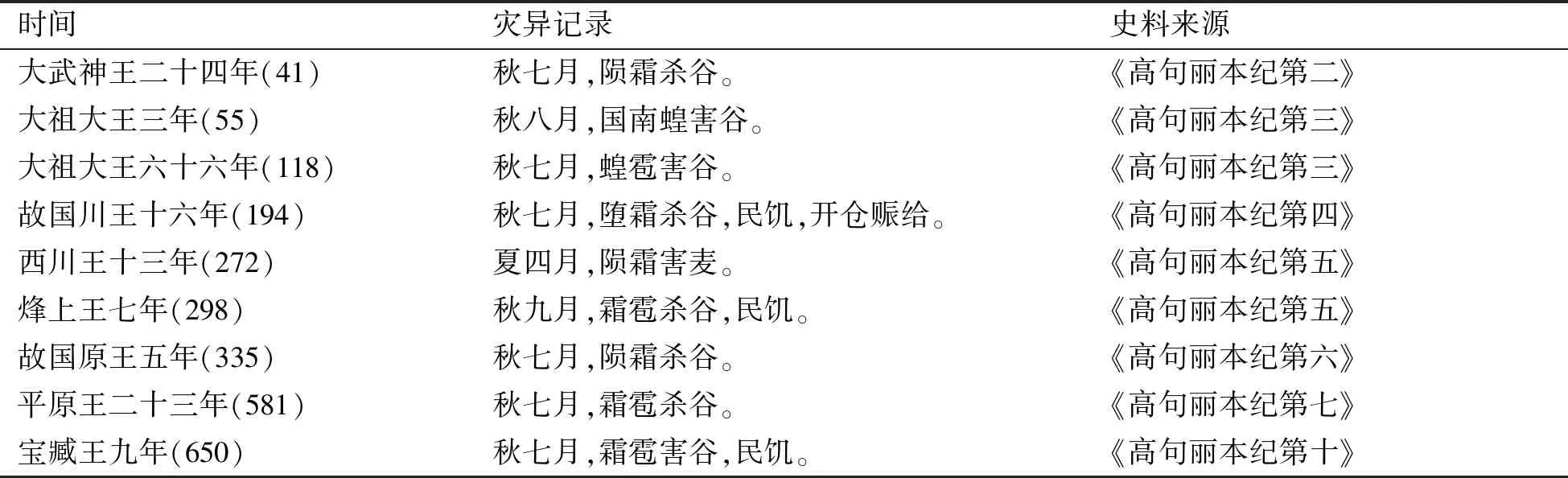

3.农业生产受损。灾异对高句丽农业生产造成极大破坏。高句丽时代因灾异导致农业生产受损情况不胜枚举(具体见表3),农作物减产和粮食歉收是灾异带来的直接结果。据史载,高句丽共发生9次重大农业生产灾害,主要是霜雹和蝗灾,秋季七八月份比较严重,并且有时伴有严重的饥荒。表3有关高句丽农业生产受损情况的记录,只是实际情况的一小部分,但是由此不难看出,灾异对高句丽农业生产的破坏是难以估量的。

表3 高句丽农业生产受损情况统计

4.外力侵入。学者邓云特认为:“灾荒之延长,消磨民族内在之力量,内力不充,外力遂得以侵入,此寻常之理也。”[8]134灾异造成高句丽社会经济矛盾急速激化,民族之内在抵抗力完全丧失,外力趁机得以侵入。如史载“烽上王元年(292)秋九月,地震。二年(293)秋八月,慕容廆来侵”[4]213,“故国原王十三年(343)冬十一月,雪五尺。十五年(345)冬十月,燕王廆使慕容恪来攻”[4]220,“小兽林王七年(377)冬十月,无雪,雷,民疫。百济将兵三万,来侵平壤城”[4]221,“故国壤王五年(388)夏四月,大旱,秋八月,蝗。六年(389)秋九月,百济来侵”[4]222,“文咨明王十一年(502)秋八月,蝗。冬十月,地震,民屋倒堕,有死者……冬十一月,百济犯境”[4]233。

三、高句丽时代的灾异应对

灾异严重威胁高句丽政权和社会秩序的稳定。灾异发生后,高句丽统治者在政治上采取了一系列应对举措。

1.祈禳。灾异发生后,统治者会通过祈雨祭等儒教的方式进行应对。古人认为大旱是因王的“不德”引发的,通过实施祈雨祭向上天祈祷,如史载“平原王五年(563)夏,大旱,王减常膳,祈祷山川。”[4]240由此可见,祈禳常为统治者所重视,已成为高句丽统治者应对灾异的一种途径。

2.君主及时调整统治政策,施行德政以顺应天意。虽然高句丽没有直接施行德政的史料记录,但下述两段臣下对君主的劝谏足以体现应对灾异君主应施行德政的重要性。如“次大王三年(148)秋七月……白狐随而鸣……问于师巫曰:‘欲令人君恐惧修省以自新也。君若修德,则可以转祸为福’”[4]196。结果次大王“不听”,明临答夫“因民不忍,弑王”。又如“烽上王九年(300)八月,王发国内男女年十五以上,修理宫室,民乏于食,困于役,因之以流亡,仓助利谏曰:‘天灾荐至,年谷不登……此诚畏天忧民,恐惧修省之时也’”[4]214。结果烽上王亦不听谏,群臣共谋废王,“王知不免,自经,二子亦从而死”[4]215。

3.巡幸。灾异发生后,君主通过巡视各地来应对灾异。爬梳文献记载,高句丽时代与灾异相关的君主巡幸记载多达19处。有的是巡视和确认领土,维护边境地区的稳定,如“文咨明王四年(495)春二月……大旱。秋七月,南巡狩,望海而还”[4]232;有的是通过狩猎“祥瑞”来应对灾异。根据史料记载,狩猎的“祥瑞”有神马、白獐、白鹿等,其中白鹿最多,其次为白獐。通过狩猎“祥瑞”,将“灾异”等不吉的事物“冲掉”,从而风调雨顺、国泰民安,如“闵中王二年(45)夏五月,国东大水……三年(46)秋七月,王东狩获白獐”[4]188。还有的是国王亲自巡行抚恤灾民,以安定民心。如“平原王二十三年(581)秋七月,霜雹杀谷,冬十月,民饥,王巡行抚恤”[4]241。

4.荐举。灾异发生后,国王通过“牧民者荐举”以赢得民心。国王认为灾异的发生是由于国家没有优秀人才的缘故。通过实施“牧民者荐举”,录用优秀的人才是对灾异的应对举措之一,如史载“大祖大王六十六年(118)八月,命所司举贤良、孝顺……”[4]192“故国川王十三年(191)夏四月……遂下令曰:‘……令汝四部,各举贤良在下者’”[4]201等等。

5.罢黜、诛杀叛乱者。灾异发生后,国王还通过罢黜大臣措施来应对灾异,如:“大武神王十四年(31)冬十一月,有雷无雪。大武神王十五年(32)春三月,黜大臣仇都、逸苟、焚求等三人为庶人”[4]185。此外,国王还通过更为激进的政治手段诛杀叛乱者来应对灾异,维护自身统治。如史载:“故国川王十二年(190)秋九月,京都雪六尺……左可虑等与四椽那谋叛。十三年(191)夏四月,聚众攻王都,王征畿内兵马平之。”[4]201又如:“阳原王十一年(555)冬十月,虎入王都,擒之。十一月,太后昼见……十三年(557)冬十月,丸都城干朱理叛,伏诛。”[4]239

除了政治上的应对措施之外,还有一些经济上的应对措施。学者邓云特把中国历代救荒政策概括为消极和积极两方面。消极方面包括赈济、调粟、养恤、除害、安辑、蠲缓、放贷、节约;积极方面包括重农、仓储、水利、林垦等。高句丽的情况也大致如此。

第一,赈济。赈济是指国家打开仓库,对因自然灾害受到损害的民众,无偿给予救济的方法。赈济一直是经济应对举措中最直接、最普遍、最重要的一种应对方式。从整个高句丽历史来看,赈济主要有王亲巡赈济,王亲赐谷、赐物和发仓等形式。王亲巡赈济,如史载“故国原王二年(332)春二月……巡问百姓老病,赈给”[4]218,“安原王七年(537)春三月,民饥,王巡抚赈救”[4]237等。王亲赐谷、赐物,如史载“大祖大王六十九年(121)冬十月,王幸扶余……存问百姓穷困者,赐物有差”[4]193,“安臧王三年(521)五月,王至自卒本,所经州邑贫乏者,赐谷人一斛”[4]236。王亲赈济灾民,亲巡赐物,可以说高句丽君主十分重视赈灾工作,应对方式不断提高。“闵中王二年(45)夏五月,国东大水,民饥,发仓赈给。”[4]187这是高句丽历史上首次发仓赈济灾民的记录,此后大祖大王、故国川王、西川王、故国壤王、安臧王都有“发仓赈给”的记录。可见“发仓赈给”是赈济中最为直接、普遍的救助方式,而且“发仓赈给”一般多在饥荒之后施行。

第二,养恤,意为供养、接济,是一种临时性的抚恤政策。派遣使者抚恤的情况,在文献记载中随处可见,如史载“大祖大王五十六年(108)春,大旱,至夏赤地,民饥,王发使赈恤”[4]192,“故国川王十六年(194)冬十月……仍命内外所司,博问鳏寡孤独老病贫乏不能自存者,救恤之”[4]202。从史载记录来看,因水旱灾害派遣抚恤的情况最为常见,如“安原王六年(536)春夏,大旱,发使抚恤饥民”[4]237。这是因为水旱灾害与农作物收成密切相关,一旦发生水旱灾害造成农作物受损,百姓可能饥饿甚至死亡,因此高句丽政府最为重视水旱灾害的抚恤工作。

第三,安辑,即安抚。是对因灾异而受损的灾民进行安抚的一种举措,包括王亲抚慰和遣使安抚存问等不同方式,这也是高句丽经济应对举措中最重要的一种方式。统治者亲自抚慰灾民的现象在高句丽十分常见,如“大武神王五年(22)春二月……遂亲吊死问疾,以存慰百姓”[4]184,“故国川王十六年(194)冬十月,王畋于质阳……给衣食,以存抚之”[4]202。遣使安抚存问是安辑灾民的一种最普遍、最直接的方式,如史载“大祖大王五十年(102)秋八月,遣使安抚栅城”[4]192,“长寿王七年(419)夏五月,国东大水,王遣使存问”[4]225。

第四,赦免。这是以国家命令的方式减轻或免除对罪犯的刑罚。赦免包含大赦和曲赦囚徒。

大赦是赦免的一种,它作为国王固有权力是对犯罪者全面解除正在执行的法律效力或对审判的结果确定的刑罚减刑,既赦其罪又赦其刑的制度[9]36。大赦的原因很多,灾异祥瑞的发生也是大赦的原因之一。由于古人认知水平有限,对很多自然现象解释不了,若遇日食、星变、地震、水旱灾等,统治者都会大赦天下,如“大武神王二年(19)春正月,京都震。大赦”[4]182。也有因特殊的“异”——祥瑞的出现而大赦的情况,如“大祖大王二十五年(77)冬十月,扶余使来,献三角鹿、长尾兔,王以为瑞物,大赦”[4]191。曲赦囚徒也是高句丽时代应灾的重要方式之一。“山上王二年(198)夏四月,赦国内二罪已下。”[4]204这是高句丽史上首次出现曲赦囚徒的情况。其后还有“东川王十七年(243)春正月,立王子然弗为王太子,赦国囚”[4]208,“平原王二年(560)三月,王至自卒本,所经州郡狱囚,除二死皆原之”[4]239等等。通过赦免,国王可以树立权威,减少财政支出,增加劳动力,有利于灾后生产的恢复和社会矛盾的缓和,特别是灾异时可以抑制难民的发生,减少灾异的危害程度[9]36。

第五,赈贷,即由政府贷给灾民耕牛、种子等,以助其恢复生产。如史载“故国川王十六年(194)冬十月,命有司,每年自春三月至秋七月,出官谷,以百姓家口多少,赈贷有差,至冬十月还纳,以为恒式。内外大悦。”[4]202爬梳文献记载,高句丽、百济、新罗三国之中,只有高句丽有相关记录,令人瞩目[9]33。赈贷与之前的临时救灾对策不同,是一种“恒式”的保护措施。颁行之后,“内外大悦”。通常情况下,国家会多种政策并用,以缓解灾情,稳定社会秩序。

比起灾后的补救措施,灾前的积极防御举措也是很重要的。自然灾害一旦发生,其对农业生产的损害是最为严重的,而高句丽关于灾异的积极防御,主要针对农业生产,体现为劝农与节约两方面的思想。

一方面劝课农桑。针对自然灾害带来的粮食歉收等情形,《三国史记》中的记载体现出重农意识的灾异预防思想,如史载“平原王二十五年(583)二月,下令减不急之事,发使郡邑劝农桑。”[4]241统治者以政令方式劝勉百姓回归农事,足以说明高句丽对以上防灾措施的重视程度。

另一方面是节约用度。“古时君主,每遇饥荒,往往即下诏减膳,用示节约克苦,且常以身作则,为天下倡。”[8]327史载“平原王五年(563)夏,大旱,王减常膳,祈祷山川。”[4]240灾异发生后,君主表示接受上天的警告,通过“减常膳”祈求灾异的平息。很明显,高句丽君主的应对措施体现出我国两汉时期董仲舒“天人感应”的思想。停修工程。据《三国史记·高句丽本纪第七》“平原王”条记载“平原王十三年(571)八月,重修宫室。蝗、旱,罢役。”[4]240意思是君主如不节约,大兴土木,会招致灾异,体现出一种节约的思想。邓云特的《中国救荒史》认为,“节约”也是消极救荒政策中灾后补救政策之一[8]291。

四、高句丽时代的灾异观

高句丽时代灾异频仍,通过这些灾异,考察高句丽人的灾异观以及对统治阶层政策决定的影响;通过与中国历代史书中的灾异观比较,考察其异同。考察高句丽灾异观,离不开对中国儒教阴阳五行观的分析。中国的灾异观由来已久,《左传》《春秋》《公羊传》都有灾异方面的记载。在汉代董仲舒提出“天人感应”理论之后,夏侯始昌作《洪范五行传》,刘向作《洪范五行传论》,刘韵又对刘向的《洪范五行传论》进行了补充和修改,最为重要的是,《汉书·五行志》将灾异和五行联系起来,第一次在官方正史中运用阴阳五行说对灾异进行解释。史载“琉璃明王二十九年(10)夏六月,矛川上有黑蛙,与赤蛙群斗,黑蛙不胜死。议者曰:‘黑,北方之色,北扶余破灭之征也’。”[4]180由此可见高句丽的阴阳五行思想明显受到中国灾异思想的影响。

高句丽作为东亚汉字文化圈国家,深受中华文化影响,灾异观作为一种儒家政治观念,同儒学一同传入高句丽。史载“大祖大王二十五年(77)冬十月,扶余使来,献三角鹿、长尾兔,王以为瑞物,大赦。”[4]191这显然深受中国灾异祥瑞说的影响。史载“大武神王三年(20)冬十月,扶余王带素遣使送赤乌,一头二身……王与群臣议,答曰:‘黑者北方之色,今变而为南方之色,又赤乌瑞物也。君得而不有之,以送于我,两国存亡,未可知也。’带素闻之,惊悔。”[4]183可见高句丽人已将灾异与政治联系在一起进行解读,但是高句丽灾异观也有与中国灾异观不同的地方。如“次大王四年(149)五月,五星聚于东方。日者畏王之怒,诬告曰‘是君之德也,国之福也。’王喜”[4]197。这里“五星聚于东方”依据中国正史的观点分明是不吉之兆,而高句丽“日者”显然根据自然的变化用未来指向性的方法进行解释,将灾异解释为祥瑞。可见北方系统的原始信仰或高句丽固有的土著信仰对高句丽的影响很大。由此可见,高句丽时代的灾异及应对,显然受到董仲舒“天人感应”灾异说和“五行五事”灾异系统的影响,只是与中国的“天人感应说”“阴阳五行论”略有不同的是,高句丽时代对灾异的解读还受到来自北方系统的原始信仰或高句丽固有的土著信仰的影响,呈现出一套独具高句丽特色的完整系统的灾异观。

五、结语

本文以高句丽灾异记事为研究对象,把高句丽的灾异分为天文、地质、气象、水文、动植物、社会人事、特殊灾异七类。其灾异发生地域范围广泛,类型和程度多样,不仅具有明显的持续性和群发性,而且还具有鲜明的季节性,并呈现出灾异期和无灾期交替出现的特点。灾异对高句丽的政治和社会生活造成极大的影响,导致王位更迭、大臣死亡、民众大量死亡和流徙、农业生产受损、外力侵入等,对高句丽统治阶级的利益造成损害。因此高句丽统治者在政治上、经济上采取了一系列的措施来应对灾异。政治上包括君主的祭祀祈祷、施德政、巡幸、荐举、罢黜大臣、诛杀叛乱者等;经济上包括各种及时性救助措施,如赈济、养恤、安辑、赦免、赈贷等,以及各种积极的灾前防御措施如劝课农桑、节约用度等,构成了灾前防御、灾中救助、灾后恢复的灾异应对体系。应灾举措有效解决与缓解了当时的灾情,高句丽对灾异的应对能力也日趋完善。高句丽时代的灾异及应对,显然受到董仲舒“天人感应”灾异说和“五行五事”灾异系统的影响。《三国史记》所载高句丽灾异记事,明显深受《汉书》《后汉书》《旧唐书》《新唐书》等中国正史的影响,可以把高句丽灾异按照中国正史的五行思想进行归类,并按照中国正史的方式进行解读,所不同的是中国正史有的有专门的“五行志”,而《三国史记》把高句丽灾异记事归入高句丽本纪中记述,这是半岛史书编撰特点和记载方法所致④。高句丽的灾异观除了深受中国的“天人感应说”“阴阳五行论”影响之外,还受到来自北方系统的原始信仰或高句丽固有的土著信仰的影响,呈现出一套独具高句丽特色的完整系统的灾异观。

注释:

① 国外研究方面,参阅韩国李仁淑《高句丽的自然灾害和对策》,韩国教员大学2006年硕士学位论文等。国内研究方面,参考王利群《高句丽自然灾害初探》,《通化师范学院学报》2001年第3期;王利群《高句丽自然灾害发生状况及影响》,《中国边疆史地研究》2005年第4期;王虹波《高句丽时期气候灾害发生特点及成因分析》,《通化师范学院学报》2013年第4期等等。

② 中国学者宋正海将灾异分为九类,分别是天文、地质、地震、气象、水文、海洋、动物、植物和人。这种分类具有一定的代表性。详见宋正海《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》,广东教育出版社,1992年。

③ 韩国学者朴星来认为对灾异的研究应是包含天体和地上发生的怪异的自然现象的综合性研究,应把灾异分为象征灾难的“咎征”和象征祥瑞的“瑞征”。详见朴星来《百济的灾异性格》,《第一回年代学研究·韩日共同学术大会集》,1986年,忠南大学百济研究所主办。

④ 韩国学者李熙德将《三国史记》灾异记事与《后汉书》“五行志”比较,指出《三国史记》灾异记事深受中国正史影响,详见李熙德《〈三国史记〉天灾地变记事的性格》,《东方学志》第23—24辑,1980年;此外他还将新罗的灾异记事按照《新唐书》“五行志”观点进行详细解读,指出新罗的灾异记事是新罗社会深受中国五行思想影响的实证。详见李熙德《新罗时代的天灾地变》,《东方学志》第82辑,1993年。李教授虽未写高句丽灾异,但是研究高句丽的灾异记事可以参考上述观点。