浅谈思维可视化在低年级阅读教学中的应用

黄迪

[摘 要]思维可视化是指运用一系列图示技术,把不可视的思维呈现出来,使其清晰可见的过程。低年级学生年龄小,思维浅显,正处于初步学习汉语、感受母语表达方式的阶段。在阅读教学中引入思维可视化手段,通过提炼信息、文图对照、层层递进、激发想象等策略,帮助学生直观形象地感知文本内容,深度理解文本内涵,较为完整地讲述故事,能使学生在掌握基础知识和基本技能的同时,提升语文素养和语文关键能力。

[关键词]阅读教学;思维可视化;低年级

[中图分类号] G623.2[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2022)18-0011-03

思维可视化是教师在教学中运用一系列图示技术,把不可见的思维方式、思维过程、思维结果呈现出来,帮助学生深度学习的一种教学手段。通过这种教学手段,把学生的已有知识、文本、教学过程等有机结合,能为学生的深度学习提供辅助。通过思维可视化工具直观呈现思维过程,可以更好地调动学生学习的积极性,引发学生积极思考和充分想象,加深学生对知识的理解与掌握,有利于学生语文素养的提升和语文关键能力的形成,这是其他教学方式所不可比拟的。

一、提炼信息,让文本内容可视化

低年级学生年龄小、好动、自制力差,学习时容易被新颖的内容所吸引。针对这一特点,运用思维可视化工具设计活动,能使教学更加丰富有趣,从而有效激发学生学习的积极性和主动性,帮助学生更全面地理解和掌握文本内容,提升思维能力。

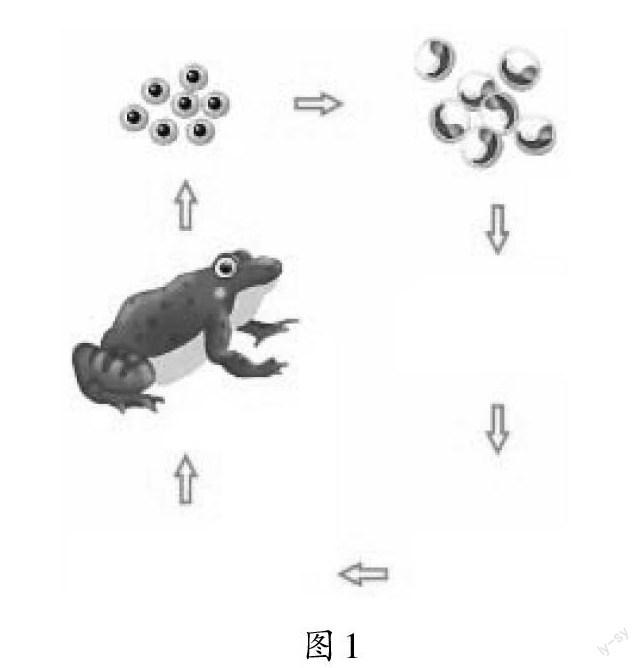

如《小蝌蚪找妈妈》是统编语文教材二年级上册第一单元的一篇课文。这一单元的主题是“大自然的秘密”,侧重于体现大自然的科学知识。课文的明线是让学生通过阅读,知晓大自然的变化规律和科学道理,培养学生仔细观察的意识和探究大自然的兴趣;暗线是让学生了解课文内容,借助图片有条理、有顺序地讲述课文。因此,了解青蛙生长过程中的形体变化并讲好故事是本课教学的重点。如何把明、暗两条线交织在一起,并在课堂中突出语文要素、培养学生的关键能力呢?

教师首先让学生通读课文,找出相关的语句:

小蝌蚪游哇游,过了几天,长出了两条后腿。

小蝌蚪游哇游,过了几天,长出了两条前腿。

小蝌蚪游哇游,过了几天,尾巴变短了。

学生发现这些变化就藏在2~4自然段的第一句话中,按课文顺序读变化就很清楚了。

接着,教师出示图1,让学生根据课文内容画一画,将其补充完整。

在这个过程中,学生从相关语句中提取出“长出两条后腿”“长出两条前腿”“尾巴变短了”等有效信息,将抽象的语言文字转化成具体生动的图像。这一环节,充分激发了学生学习的积极性,在完善图示的过程中,加深了学生对文本内容的理解,使学生对青蛙生长过程中形体变化的顺序有了更加具体深刻的认识。提取信息、加工信息、整合信息的阅读关键能力也在这一环节中得到了有效训练,并为接下来学生运用关键信息讲述小蝌蚪找妈妈的故事做好铺垫。

为了使故事讲述更完整,教师借助思维导图(图2),帮助学生梳理故事中的主要人物和课文中描述青蛙形象特征的短语,凭借图示引导学生用自己的语言讲述小蝌蚪找妈妈的故事。通过思维可视化,学生在讲述故事时显得更有条理,也更加完整。

通过图示将思维可视化,学生顺利完成了提取文本关键信息、概括文本主要内容的任务。在这个过程中,学生不仅积累了较为丰富的语言材料和言语活动经验,形成了良好的语感,还提升了语言建构与运用能力。这样教学,凸显了以“学”为中心的教学导向,使学生在学习中获得了成就感。

二、文图对照,让故事情节条理化

低年级学生爱说好动,他们的形象思维占主导地位,逻辑思维还不发达,很难理解抽象的文字。若教学时能将学生的思维可视化,使抽象的语言文字转化为具体可感的图像,就能降低学习的难度,帮助学生梳理文章脉络,促进学生语言表达能力的提升。

如《小蜗牛》是统编语文教材一年级上册的最后一篇课文,篇幅较长,字数是其他课文的两到三倍,文中只给个别难字进行了注音,这对一年级的学生来说,要理清文章脉络、梳理故事情节较为困难。

在扫除字词障碍、通读课文的基础上,学生发现课文是按照春、夏、秋、冬四季的顺序来写的,条理十分清晰。教师启发学生借助课文的四幅插图,按照季节给课文分段。学生将每个季节描写小树林特点的关键词句找出来,如“小树发芽了”“小树长满了叶子,碧绿碧绿的”“树叶全变黄了”“地上盖着雪,树叶全掉了”等。据此,他们将全文分为四个部分:1~2自然段写春天的树林,对应第一幅插图;3~4自然段写夏天的树林,对应第二幅插图;5~6自然段写秋天的树林,对应第三幅插图;最后两个自然段写冬天的树林,对应最后一幅插图。在这一过程中,学生提取关键信息,将文本与插图建立联系,更深入地认识了故事的发展顺序,为接下来绘制表格做好了铺垫。

教师引导学生根据四季中小树林树叶和地面的变化来绘制《小蜗牛》的图表(图3),绚丽的色彩、美丽的图画、清晰的条理、张扬的个性都在图表中呈现出来。绘制图表不仅带给学生直观形象的感受,更成了他们表达自我的一种方式,也为他们讲述这个童话故事理清了思路。整个图表图文并茂,能帮助学生迅速理清文章脉络,并有条理、有顺序地把文章的主要内容概括出来。语言的发展与思维的发展相互依存、相辅相成,在梳理故事情节的过程中,将思维可视化,不仅能够激发学生阅读的兴趣,还能让学生的表达更加准确、清晰、生动、有逻辑性,让学生的思维获得发展与提升。

三、层层递进,让课文理解更深入

低年級学生的思维不够深入,阅读方法简单,无法体会文字背后的含义。在教学中,教师需要根据学生的思维特点,层层铺垫、循序渐进地展开教学。思维可视化教学手段在阅读教学中的运用,就像是为学生搭建了一个阶梯,能帮助学生由浅入深地理解课文内容,提升学生的思维和审美能力。

如《青蛙卖泥塘》是统编语文教材二年级下册的一篇童话故事,课文按照事情的发展顺序展开,角色众多。如果不对课文内容进行梳理,就很难深入理解其内涵,就无法把握其中心思想。在教学这一课时,教师首先引导学生默读1~10自然段,找出在青蛙前三次吆喝后,有哪些动物去看了泥塘,分别提出了什么意见,并运用思维导图,按照顺序进行梳理,将思维过程呈现出来。接着,教师引导学生阅读11~12自然段,找出青蛙不卖泥塘的原因并完善思维导图:有树、有花、有草、有水塘,能看蝴蝶飞舞、听小鸟唱歌……通过梳理(图4),学生对故事内容有了初步的理解。那么,为什么课文开头青蛙想要卖泥塘,文末又决定不卖泥塘了呢?教师引导学生从青蛙的品质和青蛙在改造泥塘中的情感变化进行思考,发现青蛙身上具有虚心听取他人意见、勤劳肯干的美好品质。在一次次听取意见和一次次改造泥塘的过程中,青蛙也越来越喜爱这个地方,最后不愿离开了。最终,学生感悟到美好的环境要靠我们双手创造的道理。在一次次探究思考和完善思维导图的过程中,学生的思维得到了发展,对这个童话故事所表达的人生哲理理解得也越发深入。思维可视化,提升了学生的思维能力和审美鉴赏能力,真正让学生在文本中走了几个来回,在文字中体会主题,在主题里品析语言。

四、激发想象,让续编故事更多元

低年级教材具体形象、生动活泼,不仅有利于观察,而且有利于思考,有助于培养学生的想象力。在教学中,教师要注意通过思维可视化手段来激发学生的想象力,鼓励学生多想、敢想,训练他们的发散性思维,培养他们的独创精神。

如《小壁虎借尾巴》是统编语文教材一年级下册的一篇知识性童话。课文结构清晰,其中3~5自然段情节反复,可作为学生仿说、仿写的范例。因此,笔者联系课后习题,在学生通读全文的基础上,引导学生在文中找出小壁虎分别在哪里向谁借过尾巴,结果怎么样,并运用图示(图5)将所提取的信息整理出来,让思维可视化。

通过整理信息,学生发现,3~5自然段的句式都是相似的,只是更换了小壁虎去的地方、遇见的动物、对动物的称呼以及动物尾巴的作用。

教师引导学生根据3~5自然段的内容进行故事续编:“小壁虎在借尾巴的过程中,除了会向小鱼、老牛、燕子借尾巴,还会向谁借尾巴呢?请根据图示(图6)把自己想到的画下来。”

学生思维活跃,想象丰富。他们有的说,小壁虎会在池塘里碰到蝌蚪弟弟,可是蝌蚪弟弟要用尾巴游泳;有的说,小壁虎还会在草坪上遇见袋鼠阿姨,可是袋鼠阿姨要用尾巴当凳子坐着看书;还有的说,小壁虎会在树上见到猴叔叔,可是猴叔叔要用尾巴荡秋千……最后,教师引导学生根据图示,仿照3~5自然段的句式来编故事。因为有了思维可视化的依托,学生编写故事显得更加多元、更有条理,也更加完整。

教学中,教师通过多种途径将思维可视化,充分激发了学生的想象力,使学生在相互交流和绘制图示的过程中,知道了更多动物尾巴的作用,提高了学生语言运用的能力和思维的灵活性、独创性,促使他们对自然科学产生了浓厚的兴趣。

由此可见,思维可视化是学生高效学习语文、提升语文素养的重要辅助手段。它的运用为语文阅读教学带来了生机与活力。思维可视化有助于知识的重新组合、联系、创新,使语文教学更具生动性、灵活性;思维可视化充分激发了学生阅读的兴趣,不仅有利于学生对文本知识的理解和掌握,实现对文本的深度解读,而且能培养学生的抽象思维,催生更多创造性的阅读理解,全面提升学生的综合素养。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 毛健薇. 基于思维可视化的小学语文阅读教学设计与实践:以人教版《尊严》为例[J]. 语文教学通讯, 2018(9):31-32.

[2] 林雪梅. 思维导图在小学阅读教学中的应用探究[J]. 课外语文, 2018(33):177.

[3] 劉小群.思维导图在小学语文阅读教学中的应用[J]. 课外语文, 2018(34):117.

(责编 刘宇帆)