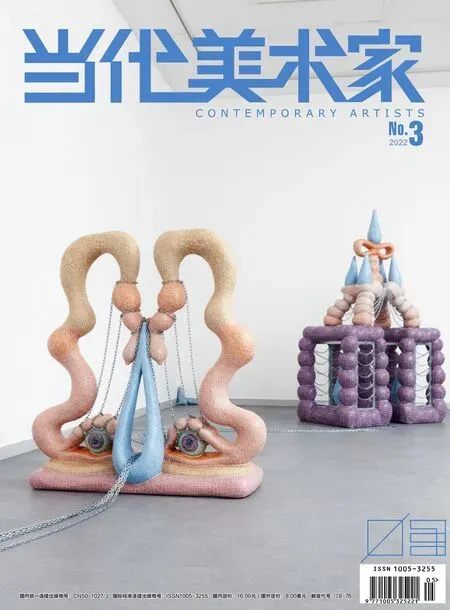

方位消失的时候

——自觉性将主导自我的艺术生命

王春辰 Wang Chunchen

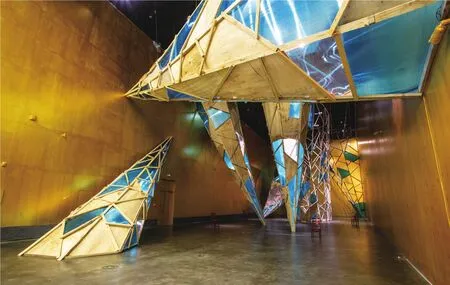

1.李琳琳,《疯狂进化》,装置,木材、采光板、铁丝网、LED灯、金箔漆、红色木椅子,左侧墙长36.9m,右侧墙长36m,内部墙宽13.51m,入口宽10.98m,入口高度为12m至内部逐渐升高为16m左右,2021

对艺术现象的观察,一定是来自所接触到的事物和人才有的感受。现象研究不等于本质研究,人们在习惯认知上总是说,“通过现象看本质”,但是能推导出这一结论吗?现象能投射出本质吗?

这是我们的问题,也是今天观察青年艺术现象的困惑。

最近几年来,特别是经过疫情这个世界性的事件,我们的生活和行为方式都受到极大的影响。对于艺术界,不能说没有影响,但影响到什么程度则不一定有统计学上的精确数据。不能否认的是,我们看到的情况是,从美院毕业的青年学生,投身到职业艺术创作的越来越少,生存压力让他们放弃做独立艺术家的念头。另一方面,由于各方原因,其中也包括经济压力,很多艺术家撤离北京,到另外的城市或回到老家,有的继续做创作,有的就改行先谋生为主。对于那些选择了做职业艺术家的青年人来说,也并不是想做就能坚持下去,或者能够以艺术创作来生存。我身边有很多央美毕业的学生,依然保持着艺术之梦,到北京的边缘地带安营下来,但其中大部分都放弃了,改做其他职业来生活。

这种生存压力与追求艺术之梦的矛盾总是存在,但今天的情况和以前比,可能不完全一样,受到了社会环境的影响和制约。现在毕业的学生大部分希望进到单位里,有个比较稳定的饭碗,这种职业心理是人的生存需求,趋利避害,自古如此,社会的分工也需要一批在单位里工作的人。但另一方面,现代社会的发展让艺术职业化更加明确,比如靠独立创作谋生,以社会的艺术品市场行为来保证艺术的自身发展。市场作为无形的手在影响着艺术家群体的构成和变化,在今天的中国,这种无形的手不光是市场,也有制度这个巨掌,后者的影响更大。

这是外部的社会情况。我们要说的是,作为青年的个体,要不要有自觉的独立观?要不要自我塑造独立的艺术个性和艺术生涯?这既是艺术社会学的课题,也是个体生命的价值选择。每个人的人生路肯定不同,会遭遇各种可能性,有些情况是历史性的无奈,个体抗衡不了,甚至会折戟沉沙,个体渺小到像尘埃一样消失掉。悲戚的艺术由此产生在这样的情景中,但这不是人的宿命必须选择的。我们以今天论,依然可以看到不少青年艺术家在坚持做自己的艺术,他们的表现甚至让人感动。

2. 2021 iArt青年艺术计划[多元玩家]”原·美术馆展览现场

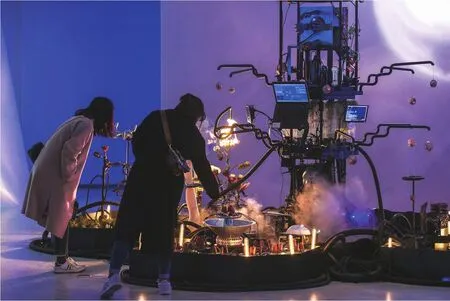

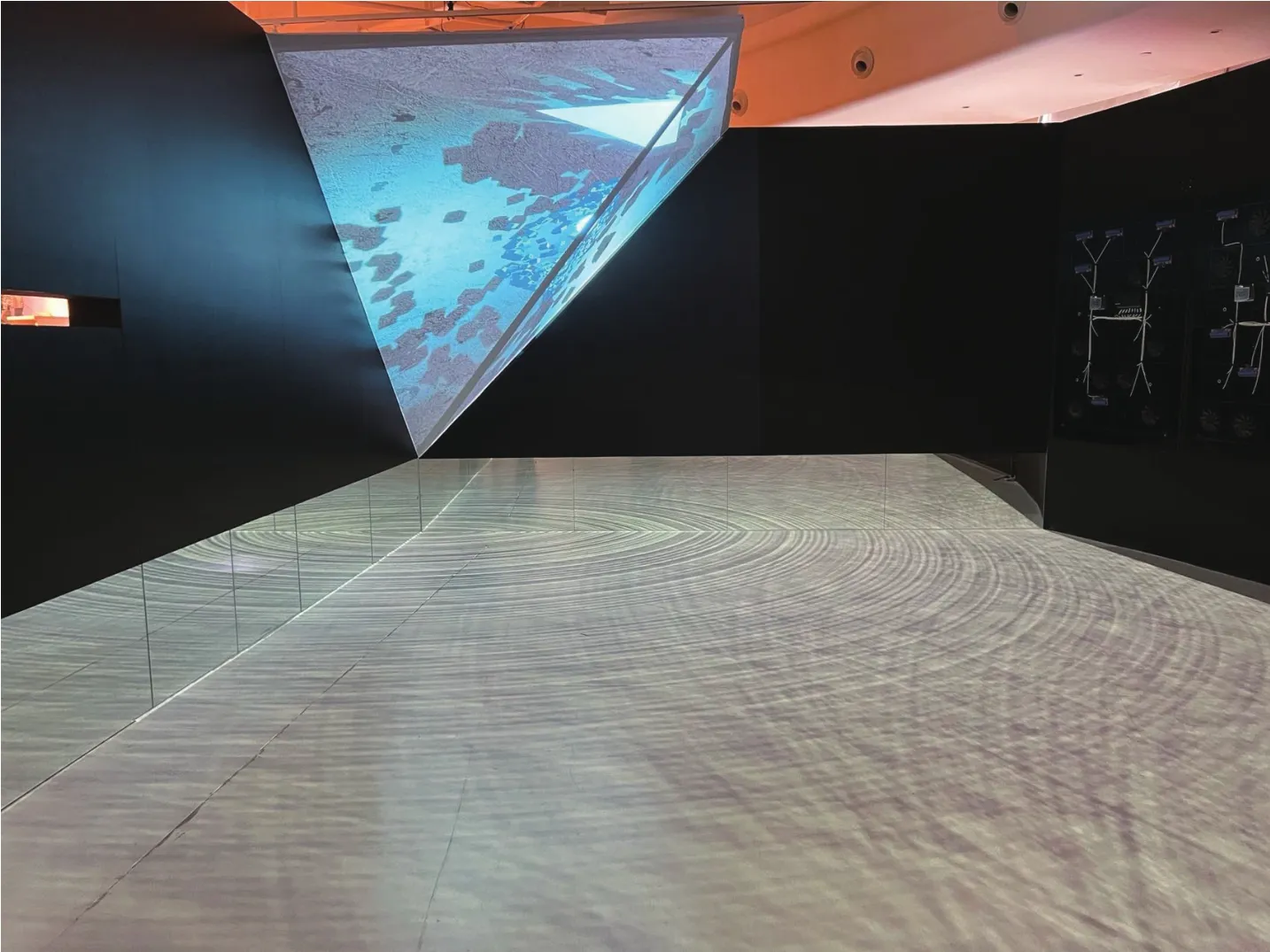

3. 2021 iArt青年艺术计划[多元玩家]”原·美术馆展览现场

就此而言,我们可以略微谈一谈当前的青年艺术及青年艺术家的状况。这种观察也是一种选择的推论,或者说,我们还是基于很多历史观的一种观察。

一、青年艺术的整体状况

4.童文敏,《放风》,行为影像,影像时长5分14秒,2016,中国青海

对于今天青年艺术的整体描述和历史上对当时的青年艺术的描述有着惊人的相似。比如,人们都认为现在的青年艺术不如以前,或者说,看不懂现在的青年艺术都在搞什么,甚至不乏对青年艺术表现出不屑的态度。从我接触到的人群来说,也有这样的观点,认为今天的青年艺术不如上一辈的,没有社会关怀、没有历史抱负、艺术上没有新意,等等。比如,我们这些从事美术馆工作的人,总是期待从每年的毕业展上,发现艺术新苗子、看到突出的艺术作品。我们每个人的内心深处还是抱着发现好艺术青年、好作品的愿望在工作着。但是另一方面,持有不同的艺术观点也是正常的,并不是所有的作品都受到待见。

不过,当下的总体情形是,不断有机构和相关人士鼓励艺术创新、鼓励青年艺术,他们尽可能给予青年艺术发展的空间和机会。从大的文化氛围上,现在的青年艺术没有遭遇到大规模的否定或压制,相反,能够接受变化中的青年艺术的人越来越多,甚至喜欢看到不一样的青年艺术的人也越来越多。从社会关系上分析,优秀的、有代表性的青年艺术的涌现和更替是必然的规律,是作为历史序列发展的必然逻辑。

但作为整体的青年艺术是无法用一个统一的概括语言来总结的。对于生活在当下的青年人,他们有着自己的生活经验和感受,但是到了创作的时候,他们的艺术可能不完全是当下的感受和经验。艺术看起来鼓励创新,但事实上,在很多时候是趋于保守、守旧的,甚至对于创新的东西天然有一种敌视的态度。我们应该看到艺术本身的复杂性和矛盾性,只是对于从事美术史及当代艺术研究的人或批评家来说,他们有一种历史感或者说一种个体价值认定的职业感,即一定要找到、关注、跟踪、挖掘那些不守旧、不唯唯诺诺、不规矩、不按套路出牌、不人云亦云的艺术及艺术家,然后为他们书写,为他们立传,为历史续接脉系。这是一种艺术史独立意识的书写方式,所以才会对创新的、有意义的艺术和艺术家进行研究,才形成一种创新的、前卫的、时代标志的美术史。

那么说到这里,我们就很能够从乌央乌央的青年艺术群体中,看到那些有时代气息、又敢作敢为的青年艺术及艺术家。这些年来,我参与过的青年艺术奖的评选工作,评委都是秉持这样的态度和观点来选择那些有创新、有姿态、有想法的前卫的青年艺术的。如新星星艺术奖,2017年我们推荐从事行为艺术创作的童文敏获得一等奖;2019年SAP艺术奖,通过评委投票,李琳琳获得年度新锐艺术大奖;2021年原·美术馆的iArt青年艺术计划的一等奖给了做虚拟艺术的施蕊妮团队,二等奖颁给了张墨颖,她拍摄了《血湖》纪实电影。北京的青年艺术100项目、艺术8,海南的华宇青年艺术奖,天津的常青藤计划、德龙杯·1515青年雕塑创作营,四川美院的明天雕塑奖,大同的曾竹韶雕塑艺术奖学金等,都是给予创新的青年艺术家以奖励。以这些推动青年艺术的机构来说,它们是有抱负的、有担当的;从参与评选的人来说,他们是抱有历史感的人。

所以说,今天的青年艺术的背后是有着一批推动力量的,和之前比较,可以说这是今天的鲜明的特点,说明社会的资源分配到青年艺术板块,变得越来越自觉和主动。至于这些青年艺术家群体谁能持续走下去,则是更大的社会选择的课题,也是艺术家自身自觉性促成的结果,甚至是宿命的结果。

二、当下的青年艺术特点

首先,除去正统的创作手法外,当下青年艺术的变化还是有很多新的特点。他们对于学习、运用新的艺术媒介、材料、形式更加开放和认同。曾几何时的青年学生在学习美术的过程中,总是犹豫于艺术的新变化,对于现代艺术史不了解,基本上一上手学习美术,都是从写实、古典入手,很多时候出不来,都是按照套路创作,等到想改变的时候改不了,思想被禁锢住了。但是今天的青年学子们,能够接触到大量新的艺术知识和信息,即便在偏远的地方也能通过媒体看到当代的新艺术、不一样的艺术;而且也有机会到大城市的美术馆、画廊看到最新的当代艺术展和作品。这些资讯的汇聚和传播都对这一代的青年艺术家有影响,无非是多和少,或者是深与浅的程度。

正是当代这种信息的快捷传播,青年艺术家见多识广,在自己的创作上表现为没有障碍,能够采用各种手法和材料。这是中国当代的青年艺术的进步,他们做到了和国际艺术社会一样的艺术语言的运用。

其次,在艺术理论的知识性学习上,他们也做到了与时俱进,同步共享当代的艺术理论。这一点在过去是不可想象的,以前没有很多当下发生的艺术理论与批评的学习,因为没有资讯来源,这类书籍出版也不多。现在则不一样,自媒体、网络提供了大量这样的理论知识,课堂上新一代的教师也都学习、阅读当代艺术的理论与批评,翻译的著作也不断出版。这样,青年一代的艺术家在获取新知识方面有了翻天覆地的改观,也因此他们在知识储备上有了更鲜活的当下性,特别是对于国际上目前普遍传播、吸取的后结构主义的法国理论,一批青年艺术家普遍都有耳闻和参阅。在这一点上,会对他们的世界认知产生深远影响,因为随着艺术的发展,对艺术的多重理解、解读、认知都会发生改变,非视觉化的内涵和思考都会贯通在艺术创作上。这是以往中国正规的美术教育所不强调的,这种艺术认知与解读上的改变会潜移默化地生根发芽,长成别样的新枝,这是中国艺术未来性发展的一种可能性和动力。

第三,这一代青年艺术家的特点。我想,这方面的任何评说都难以准确地描述。这不是代沟的问题,而是社会变化太快的缘故。我们在学校工作,接触的是青年人;在策展活动工作中,也大量接触青年艺术家,能够看到她们的不同,她们有自己的观察,对事物有自己的理解,但她们也不盲目。可能因为年轻,对有些事物一时判断不了,但还是有勤于思考的青年在读书、想问题。可能议论得比较多的是这一代青年人缺乏社会历史感,对苍茫的过去发生的事没有切身体验等等。对此,我的观察和历史经验告诉我们,不必担心。一定会有个别的新人去反思历史的,历史从来都是由部分思考者在进行反思和重构,所以,这一代青年艺术家也会有这样的人。

如果说,前卫性曾经是艺术历史发生的主旨,同样,今天也是如此。只不过这种前卫的表现形式与状态不同于过去。前卫变成了隐形的前卫——它们看起来不激进、不反叛,但它们不同于流俗、不同于正统,异于主流,这些特质足以说明青年艺术还保持着前卫的精神和气质。在今天全球的艺术世界里,能做到绝对的前卫已经是非常罕见的事情,因为前卫所能表现的手法都已经司空见惯,难以在新奇、新颖上获得前卫的声誉或批评。相反,倒是那些大胆使用各种奇奇怪怪的东西、材料混杂的创作或活动,显现了一种气场和特质。这是因为在今天大家已经什么都见识过了,在艺术的场域里视觉已经麻木,靠原创性来谋取“前卫性”很难很难,但是青年艺术进行表现内容上的变革和组合混合,还是带来不少的视觉冲击。其实,这里的内在逻辑是:在信息化的碎片社会里,经典的现代艺术史脉络不再可能用一条明晰的线勾连起来,反而由多条驳杂的碎片组成;虽然是碎片化的状态,但依然有时空场域中的特殊性和表现力。如我们看到的一些青年艺术家的大型装置、具有情景化的行为艺术、展示了现实直观的录像作品、奇幻的画面构成等,依然呈现为当代的青年艺术的先锋性和锐度。

第四,在青年艺术的板块里,不仅仅是创作类的变化,我们也要为之增加策展与批评写作这一项内容,否则就不能展示今天的青年艺术的特征之一。可以说,青年策展人越来越多,越来越构成今天的青年艺术的现象之一。我们对青年艺术的认识,大多要依赖这些青年策展人的展览和告知,因为青年艺术群体的数量呈几何级增加,使得我们识别青年艺术家比以往更加艰辛、不容易。但是有了青年策展人——这里主要指策划具有当代性质的青年艺术展和活动,才使得艺术世界的发展和延伸有了可能。这一部分和青年艺术一样,都是成长型的内容,需要艺术生态加大支持力度并形成机制。这样,未来的青年艺术的涌现与发展都会与青年策展密不可分。

最后,也需要特别指出,在青年艺术的生态板块里,写作批评和以往有了不同的地方。在自媒体上写作的青年越来越多,但还是缺少更多的批评写作,这方面的匮乏比创作还要紧迫。创作的群体数量非常庞大,但写作的青年人非常稀少,这与社会的生存有关。虽然国内有几个鼓励批评写作的奖励,但这些不是最主要的因素,还是需要这一代青年有写作艺术批评的冲动和责任。这支艺术血脉不能断。