现实的诗意与诗意的现实

——诗与画,一个画家眼中的世界与诗意

马文婷 Ma Wenting

1.马文婷,《坏东西》之四,布面油画,90×90cm,2019

2.马文婷,《坏东西》之六,布面油画,90×90cm,2019

3.马文婷,《坏东西》之七,布面油画,90×90cm,2019

一、古典时代的世界与诗意

或许没有哪门艺术像中国古代传统绘画那般充满着诗意,就像钱钟书老先生曾经说过的那样,中国画和诗歌在中国的传统文化里面,不仅是姐妹,而且是孪生姐妹。中国传统画家对集大成者的要求,从来都是诗书画印皆上品,很多优秀的文人画家同时也是著名的诗人、大书法家。如唐代诗人王维、宋代诗人苏轼等,王维的作品就被后人奉为“诗中有画、画中有诗”的典范,虽然今天王维的画作已经难窥究竟,但我们仍然能从“大漠孤烟直,长河落日圆”这样的词句中去体会那种诗画同一,浑然一体的境界。

中国传统绘画就是一个不断将世界诗意化的过程,画家将观察到的事物描摹在心,而重要的并不是如实地反映世界,而是表达观察过程中画家所体会或感受到的意境,这种转化在跃然纸上之后,必然需要通过文字的叙述加强其意境的延伸和绵延的意味。同时,诗句的内容和书法本身的文字形式更是对画面构成感的一种必要补充,中国传统书画一直强调的虚实相照、计白当黑和意境营造就是这样通过诗书画相辅相成而实现的。

从历史文献中我们能看到最早的山水画出现在隋代,就如吕澎在《溪山清远——两宋时期山水画与趣味转型》一书中写到的那样,美术史上通常把展子虔作为最早的山水画家,其原因并不一定是隋代之前的纸本作品历经年代久远,难以保存,而是画家在观察自然和认识自然、把握自然的时候需要经过一个漫长的过程 。而关于描述山水、表达自然的诗歌早在魏晋南北朝时期就已经出现,这足以说明,从画家所思、所想、所歌到所画经历了一个很深刻的思想认识上的转化。同时,伴随着中国传统的儒道释文化的不断发展,以画问道成为很多画家终生追求的目标,画家笔下表现的自然不仅是自然,而是一种“超然”,是一种“象外之象”的境界,以物观景、以境观心,寄托着画家对个人命运、家国政治胸怀天下的情怀和忧思,此时,在画面上题诗(包括书法本身的文字形式)都能为烘托这一主题增加语言层面、心理感受和艺术形式上的感染力。

二、现代世界的现实与诗意

“五四”时期的新文化运动对中国文化的影响是相当深远的,它从很大程度上改变了人们认识世界的方式,无论是后来的现代诗还是现代绘画,对意境、格律和笔法的追求都不再像古典时期一样被奉为至高要求,摹古被认为是死气沉沉、没有朝气的,而传统笔墨的发展也更难超越前人,几乎进入了一个穷途末路的地步。同样的问题也出现在诗歌领域,时代的变迁给人们认识世界带来了不一样的方式,无论如何,在那样一个风云巨变的时代,传统文化的条条框框限制着人的全面发展,已经完全不能满足人们对艺术的追求,如何更自由、更真切地表达自我成为当时的诗人和画家们迫切需要解决的问题。早在清代出生的齐白石就开始意识到中国传统水墨画的危机而呼吁“衰年变法”,而徐悲鸿、林风眠这些留洋求学的画家们,更是将西方现代艺术中“现实”和“形式”两条发展脉络带回中国,将中西结合作为改造中国画的唯一出路,并据此建立了中国现代艺术教育体系的基本结构。至此,诗歌和绘画的发展越来越进入各自的专业范畴,面对不一样的语言内容和艺术问题,不再像古典时期那样相互融合、相得益彰,也没有继续相互依存的必要性了。

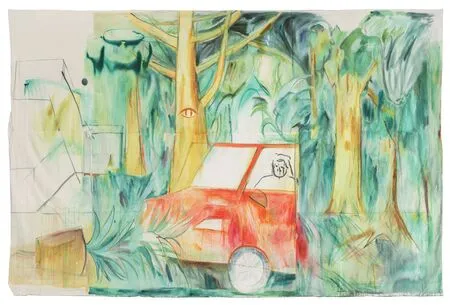

4. 新野伽留那,《 I am you, You are me》,棉布丙烯, 2019

在这之后的中国现代艺术发展,经历了一场轰轰烈烈的巨大变革,中国传统绘画已经从徐悲鸿所倡导的中西结合,走到了吴冠中探索水墨形式语言的时代,而油画等其他绘画媒介的发展,也经由“八五新潮”、1989年“中国现代艺术大展”走向了新的时代,画家们面对的问题除了艺术自身形式语言的演进,还有更为真实的个人生存处境,如何将自我个体化的精神体验投射到绘画当中去,是当时每个艺术家都在苦苦思索和追求的目标,无论是“伤痕美术”“乡土绘画”,还是西南的“意识流”“北方群体”,以及浙江的“理性绘画”,时代的烙印落在每位画家身上所反映出来的表达不再是中国古典式的隐忍与暗含,而是更加迫切和自由的呐喊,在这种强烈渴望真实表达的激荡年代,诗歌领域同样也发生着翻天覆地的变化。

在古典主义时期,古代诗歌和绘画由于在精神气质、意境表达上都具有同一性的特征,同时在形式笔法上又有互补互文的特性,所以相互依存了上千年的历史。而进入现代世界之后,无论是画家还是诗人(二者已经在无形中逐渐分离)都面临着时代巨变或者是自身艺术语言发展到一定历史时期之后所带来的种种问题,都在迫切地寻找革新和求变的出路。如何重建艺术与生活的关系?如何能更加真诚地表达出现代社会中每个个体的真实体验?显然传统古诗中所强调的韵脚和对仗的格式、空茫的意象限制了语言文字表达的魅力和空间,由胡适、李金发和徐志摩等现代派诗人所开启和发展的新诗,自由地将象征手法、浪漫主义、抒情和意象表达结合起来,“表述于可感和不可感之间”,打破了传统诗词创作的束缚。这种变革迅速地推动现代诗向着自由开放和直率陈述的方向发展,同时也对中国文化发展起到了非常重要的影响,古典主义时期进行诗词创作的都是当时的文人墨客和统治阶层,而现代诗的革新将诗歌创作推向了普通大众,以白话入诗,开拓了诗歌艺术对大众文化的影响力,一批批脍炙人口的现代诗迅速在大街小巷传播开来,卞之琳、戴舒望、舒婷、艾青、余光中……几乎人人都会诵读的《雨巷》《断章》和《致橡树》等现代诗让诗歌走下庙堂,成为大众都可以享受和体验的文化,而20世纪80年代的北岛、顾城和海子的诗,几乎成为那一代年轻人的精神引领和思想坐标,在文学领域和文化层面产生了深刻的影响力。

三、数码化时代的世界与诗意

进入21世纪,特别是在2000年前后,中国社会经历了一场翻天覆地的变化,数码化时代迅速改变了人们的生活方式,传统的艺术生产手段被科技发展不断替代和覆盖,资本市场的崛起改变了艺术生产和流通的方式,大众对文化艺术的接受和需求也在发生方式和内容上的转变。

至此,无论是当代诗歌还是当代绘画都进入了一个更为狭窄的各自的专业化领域,成为极少一部分业内人士所讨论和从事的工作。一方面,伴随着图像时代的来临,大量网络图像、电影、电视和其他视听文化的兴起挤压着诗歌对大众文化的塑造力和影响力,另一方面,传统的文本诗歌被网络传播迅速取代,纸媒的衰落影响了诗歌的独立发展。随着诗歌领域自身的变化发展,口语诗的兴起使当代诗歌看起来更像是茶余饭后的即兴创作一般,失去了现代诗歌原本的抒情美和意象感。而当代绘画也面临着同样的问题:一方面,面临着艺术市场的冲击和颠覆,形成了泡沫横生、良莠不齐的乱象;另一方面,随着当代绘画自身在形式语言和思想内容上的发展,在繁杂多元的当代社会,画家们需要考虑和面对的是比以往各个时代更加复杂、困难的局面,绘画在数码图像(如影像艺术、多媒体互动艺术)的冲击下如何保有自身存在的意义?我们如何通过单幅静止的画面去表达出无限的创作思想和艺术观念?在图像泛滥的今天,绘画又能如何实现它独立的艺术价值?

在数码化时代,人人都能通过手机、通过网络快速地捕捉图像,这种信息传播的方式将我们的生活割裂成碎片化的无数个瞬间,而在这样一个充满着消费刺激和视觉狂欢的时代背景下,诗意似乎被认为是不合时宜的。直播软件在快速不停地刷动,主播在声嘶力竭地呐喊,人人都可以成为镜头前的主演,表演着亦真亦幻的人生,我们被各种蜂拥而至大量涌动的图像包裹着、牵引着,编织着一个个美妙的幻象。然而在这样的间隙中,我们仍然会发出这样的追问:在这个世纪,是不是最大的危机就是人们会慢慢在娱乐和形形色色的短暂的快感、刺激中消解掉个人对意义、自我生存的追问?

因此,在今天,虽然当代艺术已经进入一个更加专业化的领域范围,它仍然需要参与全面的社会启蒙,而不仅仅是视觉启蒙。无论是当代诗歌,还是当代绘画,都需要参与当代文化建构,艺术的功能当然不仅仅是表现美、讴歌美,也不仅仅是满足自身形式逻辑的变化。在艺术表达中,或许我们不能触及很多真实的现实体验,然而艺术创作的过程实际上是一个将现实诗意化的过程。在这个过程中,艺术自身的形式魅力和语言结构,恰恰是将现实诗意化的转化方式,进入怎样的现实层面去寻找一种诗意化的表达,并在诗意化的情境中,去反思、去触动我们对个人存在的思考、对现实问题的追问,这是今天我们能用艺术去影响社会、建构文化的唯一方式。

四、我们如何在碎片化的当下现实中寻找诗意

赵汀阳曾经谈到,世界首先是个坏世界,而人们幻想好世界,人们通过政治去研究坏世界,而通过道德去想象好世界。我以为,艺术的历史几乎就是道德宣教史,以艺术审美的方式构建我们对好世界的想象,当然,审美问题本身就涉及道德问题,这个暂且不论。我们在艺术系统内部一直谈论的审美问题,其实是对“审美”这个概念本身不断的重塑和审视,其本质仍然是关于对新的“美”无限的追求和想象。从“坏”来审视“好”,从现实中发现“诗意”,它意味着我们需要真正从事物内部的定义去重新观看,不断地重塑我们的世界观。审美并不能孤立地脱离现实来谈论,一旦从形式上对经典图像进行一些破坏和消解成为了价值的标准之后,那些看起来对传统价值系统进行了反驳和革新的观念就会开始慢慢变得僵化、样式化,艺术就变成了盲目追求形式差异性的游戏。而内容、主题和所涉及的意义往往被人们所忽视,我觉得这是今天当代绘画存在的一个问题。

在很多真实的现实问题面前,艺术往往是无力的,它既不能像新闻媒体那般对社会事件进行批判评述,也不能直接影响和改变任何社会现状。艺术有的时候很大,有的时候又很小,它可以很大,可以去谈论宏大的政治哲学 、文化观念,雄心勃勃地参与社会建构,像是从生活中抽离出来的一片自由的思想乐土。然而有时它在真正的问题面前又是那么的软弱,除了在自身的系统架构内提供一些形式和视觉上的贡献,此外别无他用。但是人总要表达点什么,总要用艺术去做点什么,我们总要与现实发生或多或少的关系,否则,艺术将进入自娱自乐式的形式游戏当中,不能对时代产生文化层面上的影响。认清这一点或许会令人感到沮丧,然而它会帮助我们更踏实地从真实的自我出发,从真实的生存体验和生活感受出发,将现实生活中那些诗意化的层面抽离出来,并通过诗意化反观现实,触动我们对现实问题和存在意义的反思,从而选择更好的生活方式,追寻更好的人生价值。从这个层面上来说,诗意化的现实能帮助我们从生活中那些细枝末节的片段中抽离,找到自己在今天作为一个画家、一个人所应处的位置。

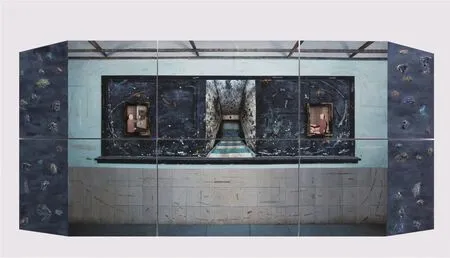

5. 刘洪涛,《圣域》,纸本丙烯,323×153cm,2019

存在因绚烂、衰败和死亡而更具有价值,从某种意义上来说,对现实的凝视能够从切身的日常体验、身体感受出发,通过不断对现实本身的反思和追问,提供一些新的感性思考。打量现实问题的意义不仅仅是呈现什么是“现实”,而是通过对呈现每个个体所关注的现实,来关照世界的常态,来明确对于个人而言“好”到底应该是什么,从而寻求个人幸福感的真正所在,这也是亘古至今以来,一直为我们人类所孜孜以求的理想和目标。

“人是时间的尺度”,在此基础上,我们关于生命意义的挖掘,将不再忠诚于某个地理与环境,而忠诚于我们自己的一生,并通过这段时间来参与并见证一个时代。因此,对于艺术家而言,通过艺术来做什么和思考艺术对于自己的意义何在就是艺术家表达和参与的方式。艺术应该通过将现实诗意化的方式来和这个社会、这个时代的种种情境发生联系,来审视、反思个人与社会的关系,虽然它无论如何也拯救不了任何人,也改善不了任何社会问题,但是它会在完善和拓展自身体系的同时,为下一个时代的人们开启另一个审视意义、重塑价值的世界。

注释

[1]钱钟书:《中国诗与中国画》,《七缀集》,上海:生活·读书·新知三联书店,2002年。

[2]吕澎:《溪山清远——两宋时期山水画与趣味转型》,北京:中国人民大学出版社,2004年。

[3]赵汀阳:《坏世界研究:作为第一哲学的政治哲学》,北京:中国人民大学出版社,2009年。