风景写生教学与绘画创作生成的三个层次

刘彦瑢 Liu Yanrong

1.吴冠中,《春归何处》,布面油画,100×148cm,1999

基于国内现行的艺术教育机制,风景写生教学从艺术教育初始就与绘画创作有着很强的关联性。它几乎是所有艺术门类学科的必修基础课程,在艺术教学中有着厚重启蒙的深远影响,也在社会层面有着广泛的美育基础。随着系科常规课程在日常教学中周而复始的实践,风景写生教学伴随着绘画创作教学历经了从描摹到表现再到个性表达的三个阶段,完成了以古典主义样式到现代主义风格再到当代主体观念输出为教学目标的转向。

随着学科门类界定越来越清晰,当前风景写生教学也逐渐呈现出内容浅表化、形态样式化的状态,与当代绘画创作实践渐行渐远,忽视了当代绘画创作本身是一门综合性极强的人文创造。同时,伴随着课程教学的日益完善,近年在各大院校的相关课程教学中逐渐呈现出人才培养模式内容单一化、培养方式套路化、培养成果习作化的问题,使得风景写生教学丧失了鲜活创新的内驱,变得教条乏味,无法对应到绘画创作实践的生成中去,形成了风景写生教学与绘画创作生成的割裂。

究其原因分为两个方面。首先,在教学方面存在的问题:1.教学范围过窄,教学内容大多以单一艺术史视角居多,对交叉学科涉及较少;2.在西方为主的艺术史话语体系下,无法从中国艺术精神出发,去构建中国艺术教育视野;3.展开多学科互融的教学实践鲜见,特别是结合社科、人文、艺术三方面专业学科知识的现当代发展和艺术创作活化结合的综合教学实践培养稀缺。其次,在学众方面存在的问题:1.社会环境的隔离;2.行走体验的缺失;3.中国传统文化的陌生;4.艺术感受力的贫瘠。

面对以上两方面现状问题以及当前与未来的艺术境域和特点,风景写生教学与绘画创作生成体现出三个层次:

一、观看摹景

古希腊哲学家柏拉图(Plato ,公元前427-公元前347)在《理想国》()中谈及了关于“观看”的陈述:一张床,你可以从侧面看,可以从前面看,也可以从其他任何方面看,是不是观察点不同,它就有相应的变化,不同于它自身呢?还是尽管它显得有所不同,事实上却毫无变化呢?由于画家不能像床本身的样子一样在画面中再现那张床,因为二维的画面只能包括床的一个方面,因此,画家被柏拉图谴责为“虚像”的制作者。长久以来,带着类似柏拉图关于“虚像”的质疑,艺术的自然主义观点认为自然万物只是可见的现成在场者,艺术创作者只需对它们进行逼真模仿,与这些可见的事物对象符合一致,这就是真实。而对真实在场的描摹就是艺术再现的过程。关于艺术再现的讨论中有三个典型要素:事物、它的实际图像,以及它形成的心理图像。“再现”(presentation)与“再现主义” (representationism)这两个词在字面上都明确地包含了“在场”的意思,因此它们都假定了某一事物的在场,就像假定了再现的艺术创作者或受众的物象在场一样。在这个系统中,视觉是最高级的,因为在五感当中,它最接近于心灵。心灵所感启发了视觉的捕捉,视觉感知引发观看行为,而观看行为促成了判断和推理的可能,判断和推理负责处理“形式”和“理念”以及两者之间的互动关系,从而实现描摹采集现实场景后提供了具体对应的艺术形象,这些形象最终被艺术创作者再现于画面世界中。

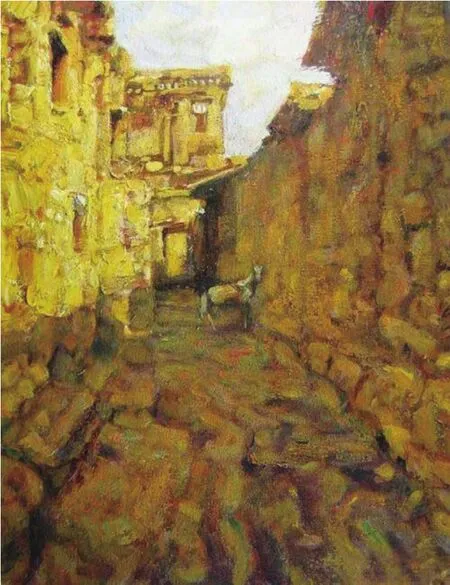

秉承着对西方线性艺术史的学习传统,国内的风景写生教学在过往的艺术教育中,承担着为绘画创作提供摹画对象和收集素材的工具性作用。风景写生课程通常都开设在专业创作课程之前。艺术创作者赶赴不同地域选取具有特点的自然风景进行采风素材积累。这样类型的艺术创作者推崇艺术史中的经典西方风景画为范本,如卡米耶·柯罗(Jean Baptiste Camille Corot,1796-1875)、克劳德·莫奈(Claude Monet,1840-1926)、伊凡·伊凡诺维奇·希施金(Ivan I.Shishkin,1832-1898)等画家的风景画作品。当面对自然风景时,把自然风景作为描绘的对象表达,追求仿景仿真,突出细节刻画,强调写生过程中的观看与描摹。受“摹景”观念影响下,当时国内涌现出一批具有极强采风创作能力相结合的画家。其中,在伤痕美术代表画家程丛林(1954-)的风景画作品(图2)中,描摹光晕在风景空间中的出现,大自然的光投射在乡间地头,泛起晕染着金色的泥土田埂。挥洒自如的笔触运动,把光与影来回穿梭,描摹出现实场景的写实空间。滋润流动的光色结合,犹如电影镜头般再现了真实的田间黄昏,丰富的表现层次跃然画布之上。当此时的绘画创作完全依赖于西方古典主义和写实主义中描摹风景写生场景的片段组合时,追求感性和艺术表现力的创作者从艺术再现的基础上结合中国传统艺术精神正在往意象表现转向。

2.程丛林,《走道上的马》,布面油画,71×55cm,1991

二、意象观景

18世纪的维柯(Giovanni Battista Vico,1668-1744)曾提出幻想审美以及艺术相对于哲学的独立性。他认为:“知,情,意”三者始终贯穿于艺术实践的过程当中。知,即逻辑学;情,即感性认识上升到美学;意,即伦理学。他所坚持的诗性智慧演化成为其最终的思想:“复元思想于根。”其中“根”指的就是“人的感性”。“人的感性”成为艺术创作中不可替代的至高标准。当然“人的感性”也先于观看而存在。维柯的看法与中国古代晚唐张彦远(618-907)在《历代名画记》中提出的观点殊途同归。张彦远认为“以形似之外求其画,此难可与俗人道也。以气韵求其画,则形似在其间矣。夫象物必在于形似,形似全其骨气,骨气形似,皆为本于立意而归乎用笔。向所谓意存笔先,画尽意在也。凡事之臻妙者,皆如是乎,岂止画也。”他指出“意”之于绘画作品的重要性以及“立意”对于创作的重要性,点出绘画作品中应该具有形似,技巧之外的意趣,推崇“自然之品”的地位,那是一种浑朴天成,不刻意为之的艺术境界。北宋郭熙(约1000-1090)在《林泉高致》中提出了山水画的营造“远望以取其势,近看以取其质”的原则,以及“三远”的观察与表现方法。关于山水画意境的营造,郭熙认为要画出“可望,可行,可游,可居”的境界。他还指出“看此画令人生此意,如真在此山中,此画之景外意也”的意趣论。他对“景外意”和“意外妙”的阐述,对作画“万物生意”的细致观察和笔墨经验的详尽教诲,无不代表着那个中国传统山水画的高度。

3.韦嘉,《游乐鱼》,布面丙烯,60×50cm,2021

依循着前人的足迹,吴冠中(1919-2010)结合了西方油画媒介和中国传统笔意的绘画创作,面对自然风景,追求一种“呼吸”的特质,即生命力的特质,在中国古代绘画中叫做“气”(图1)。吴冠中运用油画媒介滋润的薄涂法、浓郁的抽象色块和凝练的线条节奏作为追求“呼吸”而达到最终反映视觉意象的绘画创作。正如阿维格多·阿利卡(Avigdor Arikha,1929-2010)在《源于观察的素描》一文中提出:“中国似乎是源于观察的素描的摇篮。在中国,绘画与书法是相互联系的,这一点在被欧洲人理解之前,早就不言自明了,其原因可能在于风景画,因为如果没有光,空间和气就不能描摹风景。另一方面虽然中国画家习惯于根据自然写生,其目的不是简单的模仿或相似(形),而是‘真实的自然’(情),他们强调的是从个别到一般,从而发现其中的理(原理)——一种带有宇宙的弦外之音的奇思。”

三、智性造景

杰克逊.波洛克(Jackson Pollock,1912-1956)在《献给玛莲娜》中说:“绘画是一种自我发现的状态。每一位好的艺术家都是在画他自己。”这种“自我发现的状态”可以解读为一种“精神自觉”。莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty,1908-1961)在《知觉现象学》中说:“视觉角度与直觉活动这两个现象并不产生矛盾,因为如果我们稍微对视觉角度这意念反省,又如果我们在自己的思想中将这些知觉经验重造一遍,我们就能看到,被感觉的事物之所以能有某些什么出现在眼前,而又适合于这事物的存在根据。这现象必须依赖一个在场显现与不在场隐蔽。”不在场的隐蔽者作为存在根据,在马丁·海德格尔(Martin Heidegger,1889-1976)《艺术作品的本源》一文中有相同的讲法。他指出艺术作品的“作品存在”就是建立一个世界,也就是制造大地(智性涌现)。艺术创作者原初的创作并不是对着自然场景对象“设置”,而是将自然感知“带出”(带入不在场)与智性营造“带来”(带入在场)的互织。当代艺术家正是这样一种“带”意义上的“使者”,使不在场者得以显现,使不可见变得可见,使主体观念变得发声。

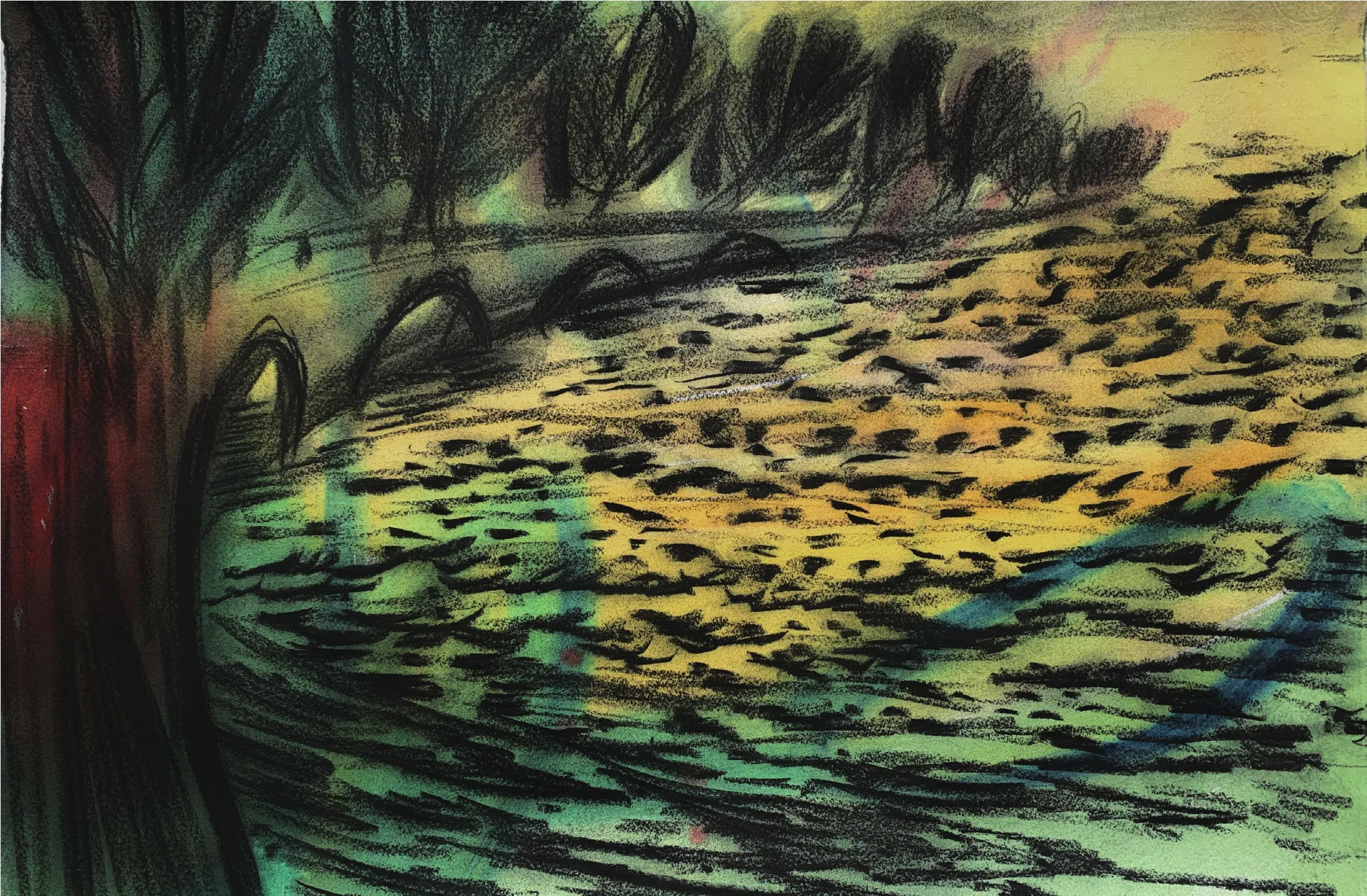

于是,每一处风景都是对生命的一种记忆方式,是生命自身的此刻存在。正如艺术家韦嘉(1975-)在他的绘画作品中凝练的风景场域。他的画面中并没有出现花草树木的春和景明,而是被艺术家赋予生命姿态的人世炼达。风景暗示着生长,画面意味着述说,通过抽象流淌的描绘方式营造出虚无的生命特质,打破了一般意义上定义风景生机盎然的固定描述,将生命的羞涩、无措、叛逆转化为对时间的虚构和空间的重构。通过对彼时与别处的想象寻求对“人”的主体性承诺,使人通过智性切近精神无限。就像在日常生活中所依赖的时钟指示,常规被认为是极其精确的钟表刻度,它通常代表判断时间的权威性。然而,当面对生命与历史这样一张错综复杂的神秘网络时,它充满被怀疑却无从辩解的无奈。此时此刻,时钟只是绵延的时间中一个工具性的刻度,它的基础和原点并不可能得到确切的指示,这时的“真相”成为无答案的追问,仅剩一种深深地虚无感。反观这种深深的无以复加的虚无感,也正是一种被显现的存在,最终又在韦嘉的绘画创作中回馈给了视觉(图3)。

4.刘彦瑢,《这段时光NO.1 》,炭粉、水彩、哈内姆勒博物馆蚀刻纸,50×65cm,2021

四、结语

当代艺术的创作始于主体性的确立和观念的发声,如何在今天的艺术教育教学中通过具体课程传递当代艺术创作意识的开启,形成有效的创作思维转换,成为艺术教育工作者的核心命题,本文借由《风景写生》这门艺术教育中最朴实基础的专业课程教学引发对绘画创作的点滴思考,以期形成对于“风景与绘画”这一恒久艺术议题的多向度理解和当代绘画创作生成。

注释:

[1][雅典]柏拉图:《理想国》,译者:郭斌和、张竹明,商务印书馆,1986年8月,第1版,第76页。

[2][意]维柯:《新科学》,译者:朱光潜,商务印书馆,1989年2月,第1版,第135页。

[3][唐]张彦远:《历代名画记》卷十〈唐朝下〉,《画史丛书》,上海人民美术出版社,1982年,第1册,第121页。

[4]彭莱,《古代画论》,上海书画出版社,2009年1月,第1版,第183页。

[5]许江、焦小健主编:《具象表现绘画文选》,中国美术学院出版社,2002年9月,第1版,第119页。

[6]同[5],第36页。

[7][法]莫里斯·梅洛-庞蒂:《知觉现象学》,译者:姜志辉,商务印书馆,2001年2月,第1版,第18页。