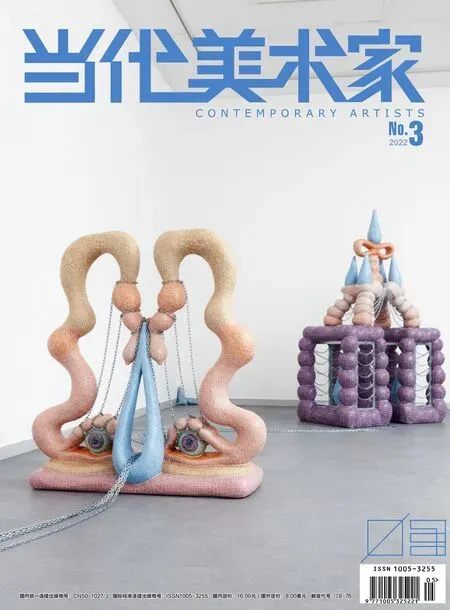

现场错觉和被透支的未来

——对青年艺术的补充观察

王晓松 Wang Xiaosong

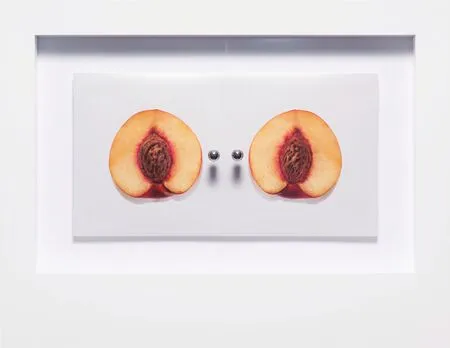

1.迟鹏,《分桃》,摄影,88×68×8cm,2015

当我们讨论“青年艺术”和“青年艺术家”时,并不是一对完全对应的概念,二者互相之间有重合,但后者强调的是人的生理状态,无论从事什么样的艺术类型、秉持何种观念,都同属于一个年龄层;而前者针对的是在前述年龄群体中具有创造力的创作状态,是一个不断试错(而非“纠错”)的过程。如果我们目前把出生于1980-2000年之间的一代人视为青年群体,他们的独一无二就不仅仅在于占据了一个历史的时间片段,他们在艺术上的观念表达更多地来自历史的偶然——当我为银川当代美术馆策划“我认出了世界——生于八九十年代”展览(以下简称“银川展”)做调研时,更加坚信这一点,在展览文章《新新世代的艺术问题》中对此已经进行了解释。不过,展览及策展文章不会泛化,强调“攻其一点,不及其余”,“银川展”贯穿着我个人对艺术家在地意识、行动和力量感的关注,这当然是一种个人偏见。但是,与这些工作类型自身的局限相应的是,艺术的界定、价值早已与更广阔的社会实践相融共生,我会把当下艺术的行动看作影响未来的重要方式。最近我在人类学家罗安清(Ann Lowenhaupt Tsing)的著作中注意到这样一个有趣的表述:“一个聚集过程如何能成为‘突发事件’(happening),并使之大过所有部分的总和?答案是交染(contamination)……随着交染改变世界创造计划,共同世界和新的方向可能会出现。”因为特别强调向艺术之外的问题、向历史贯穿性的开放,就缺失了内向于艺术语言问题的关注,比如对强调“审美”的绘画类作品就非常弱——需要说明的是,熟练掌握了装置、行为、新媒体等语言套路的这一代艺术家,在玩弄情调上比画家有过之而无不及——但这种个人偏见对生态观察来说,天然的排他性也意味着一种先天缺陷。

2.刘昕,《眼泪系列i》,装置,人造眼泪、枫木结构、玻璃、水泵、电子器件,尺寸可变,2015

如果你也有如我一样的观察“缺陷”的话,客观上的一大原因来自所处不同现场的影响,它们规范了我们下意识中所做的“真相选择”。如果你去看艺术博览会,小尺幅的架上(绘画)作品占绝对主流;而当你到大型双年展的现场大概看会得出“绘画已死”的结论;如果再看国内各级美展,又是另外一种气象,无论在尺幅、手法和主题上均自成一个完全不同的体系。你的判断来自你所在的场域,场域背后自然是一套无形运作系统,它是你判断形成的价值基础。不过,在这些传统的、以展示环境为平台的物理环境之外,以NFT、元宇宙等虚拟技术为载体、形式的“创作”成为新的“时代焦点”,它会不会构成艺术的“转折点”一时很难判断,不过,它们对未成名的艺术家(尤其青年艺术家)显然比功成名就的艺术家有更大的吸引力。一则是前者有可能通过现有艺术成功模式之外的技术道路实现弯道超车——在传统的艺术认证标准、权力话语外另辟蹊径;二来技术代沟没有那么严重,新技术本身就是在年轻人的生活和知识中出现的“年轻代”,技术代沟与观念代沟会成为创作的底层差距。

3.孟柏伸,《悬置》,树木、铅笔,尺寸可变,2017

热情拥抱新事物的不仅仅是年轻艺术家,还有新型(商业)艺术机构,我没有找到合适的词语来界定,它们不是传统意义上的画廊,更接近于IP代理,它们绕过艺术家观察、培养、推广、展览、收藏、拍卖等传统方式来搭建自己的艺术商业网。比如从instagram上选择、接触艺术家,除了这些机构本身的商业敏感之外,艺术家在图片社交平台(如instagram)上的粉丝数量也是一个重要的市场基础,而相比之下美术馆、大型学术群展等的专业背书已经没那么重要了,至少不再是“品质”要件。因为市场在这方面已经给出了信号,以往的展览履历等的参考价值似乎失效了。遗憾的是,我本人对这一问题并没有足够的研究,仅仅是一些现象观察,但我仍觉得不能简单地用一时的商业“爆红”来解释。这里面又包含两种情况,一种当然与互联网、数字技术有关,但它既不是AI绘画、自动写作等新技术套在旧艺术模式上,也不是空谈一种信息观念,如果我们注意到金融管理机构对这类交易的密切关注就多少能明白,艺术只是一张微不足道的皮,左右它走向的是背后那只看不见的金融之手。不过,正如开头所说,艺术的生命力正藏于不断的试错之中,我们对这种新可能性在必要的谨慎之余不妨尽力保持开放的态度。或者,我们可以从商业立场来思考,诸如虚拟人代言、展览打卡已经成为很多商家(以及艺术展览)宣传推广的重要手段,那么从艺术生态的角度应该进一步追问技术背后“人”应该以什么样的尺度来应对分岔的世界?这两个世界对人理解万物的尺度有什么样的影响?它一定会影响到作为社会实践的艺术创作。而这类技术门槛显然不是传统的艺术行业所能跨过去的,真正的多学科支撑会多少改变以往艺术对科技简单的贴皮使用手段,诸如太空艺术、基于算法和大数据所做的生物艺术甚至交互艺术(设计)、游戏设计等都应该纳入到当下正在进行的艺术实验中来,在不同专业思维下拓宽艺术与世界的角度,而这些内容正是青年群体的优势所在。

在技术流之外,另一个伴随着青年生活出现的是“潮流艺术”。这个概念并没有特别明确的风格、样式等方面的界定,作品也很多样,不仅有“超扁平”等“传统”意义上的绘画,还有随着一代新藏家、受众群体成长起来的各类“手办”,它们在群体心理的作用下把曾经的年代潮流推到“艺术”之中。肥皂剧、非主流影视、游戏设计、蒸汽朋克、冲浪文化等许多看似亚文化、大众文化的部分,都成为从日本到欧美潮流艺术创作中“新图像”的来源。与“波普艺术”的一个不同之处在于,这些“潮流艺术”并非简单地来自艺术家的创作冲动,它的流行很大一部分在于同龄藏家在经济独立之后的强力助推,有着强力的新富裕阶层或者“富二代”的心理投射。从事创作的,其中不仅有传统范畴中的艺术家,还有许多其他大众文化名人(如歌手、设计师等)的跨界。与此相应的是,很多IP经营机构和非艺术类文化产品机构已经不满足于与艺术家的临时性或末端合作,而开始把IP经营理念与艺术家运营进行全产业链的搭建,艺术家及其作品更多地成为相应文化产业链上的一环,所谓的“人设”就变得非常重要,因为它需要辐射到几乎所有的产业链中来让价值触角更加多元。像潮玩品牌泡泡玛特(POP MART)推出的以艺术家代理为主的新产品线,就不仅仅是衍生品合作。此外,游戏公司、网络公司也开始将自己的产品,以实体展览的形式从线上向线下延伸,利用庞大的黏性用户来建构新的艺术(而不是文创产品)产业版图。我们很难说它们到底会对艺术生态带来什么样的影响,但这是非常值得持续关注的新动向。

因为今日资讯之发达令人唾手可得,无论哪类艺术家都越来越难占有完全让人意想不到的艺术方式、手法,整体上越来越有某种类似——不要说博览会上的作品特别像一张画,就是装置、行为这种空间、行为艺术语言都越来越“内卷”——理论上每个个体的差异都非常明显,而艺术家应该真诚地回应且必须有能力以创作来呈现这种差异及其背后的原因。但是,对资讯判断的趋同,以及自觉不自觉地受“成功学”影响的跟风、附和甚至打时间差、地域差进行“洗稿”的行为,使单一的立足作品讨论创造力往往掉入很多陷阱中。一个简单例子,艺术所使用的新概念,基本都来自其他行业。像作为一个此前相对生僻、小众的经济学术语,“内卷”的流行,其实切中了大众(尤其是青年知识群体)的社会心理,在投资不断加大的情况下,产出并没有相应地增加。艺术更是如此,每年被艺术媒体关注(以及买广告推广)的展览就有几千个,成功(被看见)的道路变得越来越难以琢磨。但另一方面,创作资源,会陷入穷于应付或不自觉地被裹挟的境地,无论是创作还是批评,都存在一种庸常化的倾向。

4.陈丹笛子,《罗曼猎手》,双频影像,高清、彩色、有声,7分34秒,2020

此外,在艺术家的成长中,教育背景依然发挥着重要作用。除了国内的院校之间的区别,还有国内外的不同,并且很直观地反映到了艺术家在创作观念的差异上——其实,当代艺术在创作理念上的“传承”(僵化)丝毫不比中国绘画中的画派意识弱。借用企业术语说,“头部院校”在为艺术家提供隐性成长优势之外,也因其话语霸权使整体创作平庸化,野生空间越来越狭窄。而且,教育背景和生活经验之间还存在着一个相互转化的关系。中国艺术家的内部时差对艺术观念的影响更重要,有更基层社会经验的艺术家在表达上更有力量,或者说有穿透性,而不再停留在表面,但有时难免被讥讽为“过时”“土”;而接受海外教育的艺术家和策展人、评论人,时常会有一种虚幻的国际主义弊病,但其中一些优秀者,把学院训练与中国生活的实际状况结合起来进行转化,在同一个现实问题上,会打开前人所没有的那种视野,更加细腻,更加往深处走。比如在关于地缘政治、土地问题、性别问题、信仰问题等的推进,这一代艺术家在整体上把它们带到了一个新层次。年轻艺术家的知识储备比上一代艺术家丰富,技能也更全面,创作媒介和材料方式相对来说更多元。最显著的表现是作品感和艺术感都特别强,清楚人设的重要性,并能够很好地把握推广节奏。不过,坦率地说,这一代人并没有可能在创作语言上有任何突破,所以我们往往能看到某种影子,内容依然是辨识艺术家的重要元素。但假如我们要写这一段艺术史的话,就需要检讨有什么材料可以标记这段时间?有没有那种具有长远时间价值(而不是价格)的东西?所谓“重写历史”,既要从过去发现新材料,又要对今天不断认定来补充、修正之前的叙述进而形成新的书写标准,它本身就是对今天不断进行的一种价值重估,缺乏历史意识就无从谈起“写”的意义。回到上文所谈的“潮流艺术”、商业艺术“IP”对公私收藏、美术馆的渗透,其实也有重写(或改写)艺术史的野心。

以持续“当代”“实验”和“叛逆”的青年来说,艺术创作所思考的问题至少有一部分必须回应具体的社会情境,在今天这样一个创作及媒介极其多元的时代,行动和立场决定了艺术的尺度。其实,具有社会理想主义的艺术家并不是没有,只不过在人群中显得极为稀少,而且他同时受到主流商业系统和价值系统的挤压,因为他们所关心的问题看起来还是那么的苦大仇深——“苦大仇深”是商业所不喜欢甚至鄙夷的,但底层和悲剧意识既是艺术的重要伦理,也是目前最大的问题所在,虽然我们希望这样的问题能够尽早被抛诸脑后。在大多数情况下,我们不得不承认这样一个事实,那就是装饰性的、庸俗的艺术在相当一段时间内仍会占据主流——在中国还要加上买办口味。他们是这个时代青年创作的一个重要群体,但从未来的角度看,我们更要关心那些粗糙的、从泥土里长出来的艺术。

现在的青年正是中国介入全球化最主要的获益群体,这一代人的成长时间让人误以为历史的进程一定是上升的、前进的。这显然是现代性迷思带来的误会,向上只是一段历史的偶然,幸运地落在了这一代人头上。但是,无论何种行当,没有危机感和超越性,未来就会被很快透支掉。全球化转向已经是不争的事实,红利渐渐消失,需要艺术家有更大的智慧、更强的行动力和信念来抵抗不确定性。但就目前的状态上看,我们过去把相当一部分时间用来弄点儿花花草草装可爱了,没有抓住可为的窗口期来聚集超越自身局限的能量,缺乏制造偶然来正面未来的可能性。文章结尾,我把陀思妥耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》中的一句话作为结尾:“建(巴别)塔的目的并不是为了从地上登天,而是把天挪到地上来”。

注释:

[1]王晓松:《新新世代的艺术问题——生于20世纪八九十年代的艺术家》,《艺术当代》,2022年第1期,80—83页。

[2]罗安清:《末日松茸——资本主义废墟上的生活可能》,译者:张晓佳,上海:华东师范大学出版社,2020年,第23页。