电梯的隐喻

——浅谈罗兰·巴尔特的符号学

[德]冯陆 Feng Lu

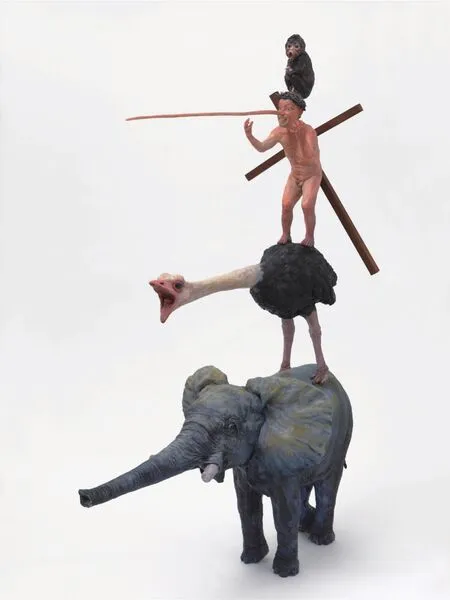

1. 冯陆,《丽莎》,环氧树脂、油色,28×29×29cm,2001

2. 冯陆,《皮诺曹》,环氧树脂、油色,108×30×129cm,2006

一、罗兰·巴尔特的“神话”

巴尔特将耶姆列斯列夫(Hjelmslev)的多层模型精简为两种符号层面,即“表达”和“内容”,而“关系”则在两者之间,最终组成“表达-关系-内容”的一个系统。“简单的符号可以通过两种方式成为一个更复杂的符号的建构体。要么表达的层面出现一层延展的时候,要么内容的层面作出符号化的延展,如此形成的延伸的符号复合体就形成了二级符号,其中包含了一级符号”。这样一个包含二级符号的系统就是巴尔特的“神话”。在巴尔特的著作《今日神话学》中,“神话”一词不是指传统意义上流传下来的神话故事,而是普遍存在于大众认知里却又无事实依据的观念——如果说古代的神话故事是我们为了理解自然而创造的虚构的非自然文本,现在日常的神话就是要为非自然的事件提供自然的解释。而巴尔特认为“神话就是一种言语的类型。”在这种意义上,神话“否定了物……它只是清洗这些物,它将它们变得无辜,它将它们成为自然和永恒。”

二、三位艺术家,三大洲,三种艺术领域,三种讯息

冯陆—雕塑家、洪煜—音乐家、阿里·爱尔科特—新媒体艺术家正好就代表了“图像—音乐—文本”(Image-Music-Text)三者之间的关系。他们三人的艺术是相互契合密不可分的,前两位是德籍华人,阿里·爱尔科特是美籍德国人,三人在德国柏林相识,也是多年的好友。三人的艺术对话事实上代表了美洲、欧洲、亚洲三大洲的思想以及三种不同艺术领域的碰撞,三人合作的最大出发点就尝试将他们对罗兰·巴尔特的《今日神话学》中的理论加深理解,具象化并且升华,将“电梯”里包含的微不足道的日常之事背后的神秘性展现出来。首先冯陆作为整个故事的编剧,占主导地位,创造出整个故事里所有的人物,给予他们生命。他们似乎都静默无声地在电梯里上上下下,循规蹈矩地重复着日常生活,可是在意识宇宙的另一端,他们都在命运的齿轮上被牵制着,无奈地、高速地旋转着,早已对身处“电梯”里的眩晕感有所免疫甚至浑然不觉。而洪煜作为一个矛盾的制造者,用声乐和自言自语将整个戏剧冲突推向高潮,她的声音似乎是所有现代文明人突发性呐喊的集合,作为一个声音的代言人,她尽力把反馈最弱的语言学讯息,即声音(能指)发挥到极致,来弥补它原本在符号学地位上的先天不足。艾尔科特用温柔的笔触设计好整个故事的场景,也将镜头转向观众,整理观众共时的所有问题,投射到整个电影的场景中来,将整个故事变成一部有无限多种结尾的电影。

三、“电梯”作为主题的多重解读

正如任何事物都可以加入到这场巴尔特式“神话”的漩涡中——这就与电梯的性质不谋而合:即除了一些特定的人群,仿佛除了特定情况和语境,任何人都可以在没有经过任何身份认同的情况下进入这个狭小而密闭的空间;电梯本身也是一种条件:世上任何事物都可以进入的一种封闭的安静的存在。

“许多观众没有意识到,当他们观赏一件艺术品时,其实就是开始了一次游历,或者更准确地说,是一次旅行。此一旅程的导游,当然是艺术家;艺术家通过提供路线和观景点,从而使观赏者获得游目的畅快和经验。引导观众到达观景点的线路有某种速度限制,该速度是艺术家确立的,而观景点当然是预先就关联好了的。”而电梯就是一种最好的无声的导向,一切的目的地事实上早已被数字,即一种特殊的语言符号所限制——数字代表楼层,但是绝对不会高于现实中所显示出来的楼层。我们人类无论是在艺术还是语言的旅程开始之时,早就已经被限制在既定的标准和空间里,也不存在所谓的私人化的语言,这就如同每种神话都必须有“历史的根基”一般。

“所有的代码都是文化的。”“电梯”在我们这个高度发达的工业化社会里,相对于地铁系统和摩天大楼来说,是一项“微小”而又不被人重视的发明,但它又和人类的生命息息相关。对于大部分人来说,它是办公室大楼里最微不足道的交通工具,然而一旦它的运行出现了安全隐患,其结果往往又是非常致命的。这也就是资本主义要宣传的“神话”的自然与无害的目的——文化如果在“正常传播”之下至少从表面来看是有益的,但是一旦某个文化系统出现些微故障,可能会造成土崩瓦解的后果。

电梯毫无疑问是工业革命的一个伟大却又低调的发明——只有在文明社会的摩天大楼里,它才能发挥出最大的功效。它又是城市化和后现代文明的最强有力的象征物——假设我们一直居住在充满低矮的平房区和人口低密度的乡镇里,电梯便几乎不再被需要。而现代文明越发达的地方,摩天大楼的层数越多,电梯出现的频率就越高,电梯里的楼层数也会越多。

电梯的最初目的,仅仅是为了实现交通便捷的功能,正如神话需要隐藏它最原始的意图,使一些隐秘的规则变得合情合理。随着媒体技术的发展,电梯里的广告传媒业却在全世界迅猛发展,成为炙手可热的线下传媒之一,它不仅完成了运输功能本身,也是一个人们每天几乎无法回避的被强加信息的工具,而我们早就默认了电梯里会播放广告的事实。

总之,电梯本身是一个符号,也是一个符号体系,也是一个符号转译的发生场地,更是一个符号的承载和转换之地,所以它具备了“神话”里的多重身份。

四、冯陆:图像——世界经验的编码

冯陆创作了这些乘坐电梯的各类人群和动物,创作过程本身就是揭开神话的面纱的过程,他在创作伊始先给整个作品的原文本定下了基准,这些相对独立于其他两位艺术家的作品既是形式又是概念的出发点,他试图去创造“那些日常的,关于世界的语言,那些形成内容的所谓的客观语言”。

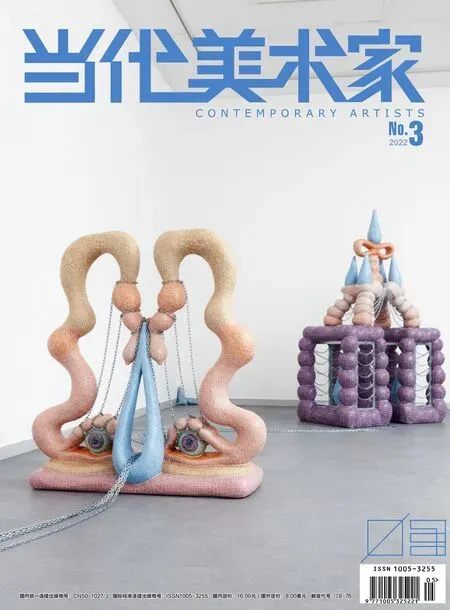

3. 陈扬,《陈扬的二重世界:墙的别院》(局部),陶瓷、琉璃、机械等综合材料,870×400×210cm, 2021

4.陈扬,《陈扬的二重世界:墙的别院》(局部),陶瓷、琉璃、机械等综合材料,870×400×210cm, 2021,展览现场

但是观者要仅仅通过单独欣赏冯陆的作品走上探寻“元神话”的道路抑或是“去神话”的道路是极其艰险的,甚至是不可能完成的任务。如果连作者都带着这样的渴求,“去神话”这一目的往往导致的结果是构筑一个新的神话。所以冯陆在一开始就尽最大可能运用最本真的、最写实的元素来完成作品的原文本:写实的具象雕塑群代表的仅仅是希望尽可能囊括的解释的场景,以此来完成一场宏大的叙述——尽管无论作者还是观者都生活在这无穷尽的语境之下。在《神话学》一书的结尾,巴尔特感慨道,每天他到底可以遇到多少不存在象征的情况,那几乎是不可能的事情,即使坐在海边,所有周遭的一切细微之处都可以暗示出许多符号学的深意。而观众在文本的场域里拥有自由的解释权——即便还没有到“神话”的层级,但是这个神话的序幕已经揭开!“没有任何既定的神话概念:他们可以诞生,改变,消解,完全地消失。”这正是冯陆运用人类以及动物作为主题的原因,我们作为将会腐朽的事物存在着,并被凝固在历史的某一个瞬间,而这些雕塑人物的着装和表情都已经被不自觉地披上符号的标签,观众似乎甚至可以从这些外在条件推断出他们原型的出身与性格。但是这些外部特征又极为模棱两可,具有强烈的复义深度。冯陆就是在完成我们“对这个世界的经验编码”,“由于我们所有人都卷入这样一项巨大的、隐蔽的、协作的事业之中,任何人都不能说他可以获得关于一个‘现实的’永存的世界的不可编码的,‘纯粹的’或客观的经验”。

五、洪煜:音乐——强化和轮回

“神话的能指发生:它的形式是空的但是在场,它的意义不在场但是满的。”这正如洪煜在整场行为艺术里一样,作为艺术家不在场,但是声音却充满了整个电梯。表面上来看,声音如同符号学能指一般,在整个作品当中扮演的角色中规中矩,正如沃尔夫只在诗歌的基础上作补充,在不打破原本图像的叙事线的情况下,声音则成了图像放大的一个最佳的途径,而非一种离间化的折射。她把整个电梯当作一个音乐厅,用浑厚而充满力量的音色将冯陆的作品主旨强化。她不仅选取了耳熟能详的中国艺术歌曲,如《思乡》《玫瑰三愿》和《春思曲》等,更演唱了戏剧女高音很多著名的唱段,如威尔第《命运之力》里的《安宁,安宁》,普契尼《图兰朵》里的《在这宫殿里》,还有瓦格纳的《特里斯坦和伊索尔德》的《爱之死》,也有很多古典时期、巴洛克时期的优秀冷门作品,在各曲目间隙加入了被放大的说话声、呼吸声和低语,最后以奥地利作曲家雨果·沃尔夫的《即使小事物也让我们雀跃》这首艺术歌曲作为结尾。整场音乐会在开幕式之时被录播下来,在电梯里循环滚动播放,而《即使小事物也让我们雀跃》这首歌曲本身也有一种循环,所以我们在捕捉这首艺术歌曲的动机之时,就会觉得自身陷入了一种无尽的循环——《即使小事物也让我们雀跃》究竟是开场还是结尾,我们很难判断,如同在梦境当中,我们很难判断到底什么时候是开始,也常在结尾还没有到来的时候被现实吵醒。

六、阿里·爱尔科特:文本——电影式的宏大叙事

爱尔科特在整件作品里帮助观众打开叙事的大门,通过他建立的媒介帮助他们看到更加具体的情节。但是在新媒体的时代里,观众更需要调动个人经验去理解一件艺术品的含义——换句话说,每位观众都可以给艺术品施加新的含义,只不过爱尔科特通过影像这种更加直观而大众的方式让观众与艺术品之间产生更直接的共鸣。

5.“1+X——四川美术学院造型艺术学院学术提名展”展览现场

在他的影像作品里,他其实正在介绍一部文明社会里的微小艺术史,但极其类似于一部经典的广告片,这种双关性让人不禁深思,仿佛一道谜面十分简单的谜语一般,让人反而更加困惑。“他的叙述没有向我们提供一个透明的、‘纯洁的’窗口,透过它来观察文本之外的现实。”但是正是因为这样的困惑,《电梯》这件作品才最终回到“电梯”本身——我们本来乘坐的电梯,无非就是一个非常简单的过程,而在这个过程中,我们的大脑早就无形中被强行灌入了许多意义和莫名的符号,它们层层地自我叠加。而艾尔科特创造的影像便是这层层诠释当中的一层,它似乎在解释什么,但是在解释的同时又一次创造神话的新的层面,以至于这样的叠加更加复杂了。“它掏空自身,它变得穷困,历史蒸发,而字母仍存留。”当人群走散之时,电梯神话的形式马上变得空白并急切希望被赋予新的意义——毕竟,如果当一部电梯为空的时候,它的运动本身便不再承载任何意义,它很难证明自己作为“电梯”的定义。在电影《楚门的世界》(1998)中,主人公第一次发现他所处的小岛的异样,便是当电梯打开之时,他并没有发现原本那样密闭的空间,而是几个候场的演员正在轻松攀谈,但这些演员被发现穿帮之时,就赶紧逃离了,正如那些不符合真实历史一般的情节迅速“蒸发”。巴尔特写道:“必须要记住的就是神话是一个双重系统,在那里它有发生的一种普遍存在性:它出发的点是由新的意义到来组建的。”而观众在看完整部作品以后,他们的观感可能也会被迅速遗忘,正如我们迅速离开电梯以后,并不会过多回想乘坐电梯的经历,但是电梯承载的那些媒体信息可能在我们的意识里停留的时间要更加持久,电梯正如一个“符号小屋”,在不知不觉中就已经给我们的文明注入了一些新的神话——正所谓去神话的过程就是建筑新的神话的过程。

注释

[1]Winfred Nöth, Handbuch der Semiotik Verlag J. B. Metzler 2000 2. vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage,107.

[2]Roland Barthes,,The Noondays Press,New York,1972,55.

[3]Ibid.,131.

[4]奥托·G.奥克威尔克等:《艺术基础理论与实践》,北京:北京大学出版社,2009年,第255-256页。

[5]Roland Barthes,,The Noondays Press,New York,1972 ,108.

[6]Roland Barthes, S/Z ,Suhrkamp,2021, 18.

[7]Winfred Nöth, Handbuch der Semiotik Verlag J. B. Metzler 2000 2. vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage,108

[8]Roland Barthes,,The Noondays Press,New York,1972 ,119.

[9]特伦斯·霍克斯:《结构主义与符号学》,上海:上海译文出版社,1987年,第108页。

[10]Roland Barthes,,The Noondays Press,New York,1972 ,122.

[11]同[9]。

[12]Roland Barthes,,The Noondays Press,New York,1972 ,116.

[13]Ibid.,P121.