一个人,一份杂志与文学的亲和力

——怀念林建法

陈晓明

林建法先生于5月24日凌晨去世。虽然他病了有些时日了,朋友们都有准备。但是一旦这样的事情真的发生了,建法真的离我们而去了,还是给朋友们带来难以抑制的悲痛。建法几乎是悄然离去,但我知道有一种东西也随之消逝了,一种属于文学的,属于我们那个时代的文学的淳朴而真实的东西消逝了。我们都是建法多年的朋友,就我而言,和建法是福建乡党。我是在20多岁的时候就和建法相识,建法长我9岁。说起来我二十四五岁的时候,建法已是30出头了。那时看着他总是那么不辞劳苦、精力充沛的样子,所以,总觉得他和我年龄是差不多的。因为我们都是七七级的,那个时候我们也都没大没小,我对建法也都是直呼其名,福建人其实还是讲礼数的,老幼尊卑都很讲究的,但是有一个非常奇怪的习惯,福建人都是爱直呼姓名,有些甚至是对长了一辈的人都是直呼其名。这点我也百思不得其解,我自己也在这方面常犯错误。

建法于我,真的是老大哥了。他早年的经历颇不寻常,1970年年底他就当兵入伍,颇为幸运的是,入伍后搞过一段时间新闻报道,何时退伍我还不太清楚。1976年5月,建法主动要求到西藏去插队,直接到日喀则的一个公社当农民。可见建法早年还是一个热血青年,1977年高考,建法被录取到华东师大中文系。毕业分配本来要回西藏,因为患有脉管炎去不了西藏,就分配到福州,在《福建文学》任编辑。建法年轻时就以实干出名,他的所有的名气都是实干出来的,吃苦耐劳,任劳任怨,没日没夜。我那时候在福建师大读研究生,《福建文学》和省文联也会经常组织一些活动,就会看到建法,他总在忙前忙后。他坐下来聊天的时间几乎没有,你就看他在忙事,在招呼大家。他从来不以高高在上的那种姿态对人,他都是在劳动、在服务。他在《福建文学》编辑部干活是很拼的。那些年,刊物经营要走向市场、自负盈亏什么的。当年他背着一个硕大的旅行带,手上还要提一个很大的蛇皮带,里面塞满了《福建文学》和《当代文艺探索》。他到火车站去推销,一本一本,向着那些识字或不识字的旅客推销刚印出来的《福建文学》《当代文艺探索》。那是80年代前期,文学还有一点市场,但福建是一个率先自发走向市场的地方,人们对于文学刊物显然没有什么兴趣。听说建法的推销很是吃力,但他永不言败,坚持不懈。多少年来,我的记忆中始终存在一个情景,就是在福州火车站,酷暑时节,建法背着硕大的旅行袋,提着巨大的蛇皮袋,在那人流中拿着一摞杂志在反复劝说某个旅客购买。这到底是我的亲眼所见,还是后来文联的朋友们传递给我的信息形成的印象呢?近40年过去了,我自己都分辨不清了。因为那时我也常从福州火车站上车回家,那年月的火车站人山人海,拥挤的人群如排山倒海一般,能挤上火车就是幸运。我想这种可能性是存在的,某个酷暑的夏天,我印象中的建法满头大汗(他总是有一头浓密而长的头发),提着大号旅行袋在人流中,然后非常耐心地说服旅客购买《福建文学》和《当代文艺探索》,后者因为没有进入邮局征订系统,尤其需要现场售卖。这么一幅图画在我的脑海中总是难以抹去,也形成了我对建法最初的记忆,深深地烙印在我的脑海中,也构成了我对建法不可磨灭的尊敬的重要根源。

80年代中期,福建人中从事文学评论的人很多,这几乎是一个至今令人费解的现象。福建人自嘲说,福建人只会做两件事,一件是“卖假药”,另一件是“搞评论”。不过,郑伯农先生有一次解释说:“假药是假的,评论却是真的。”于是,在多方的热情支持下,以《福建文学》编辑部为班底,在福建编辑出版一份评论刊物《当代文艺探索》,与甘肃兰州的《当代文艺思潮》南北呼应。建法也是《当代文艺探索》的主力编辑,那时主编魏世英先生知人善任,几乎是把《当代文艺探索》交给建法具体操办。《当代文艺探索》甫一出版,就在全国引发强烈反响。几期下来,已经稳稳地占据当代文艺评论的潮头位置。魏世英先生是特别重视青年人才的老干部、老主编,当时也是为了培养福建文艺人才,决定出一期福建青年评论家专号。我那时还在读硕士,《当代文艺探索》专号以我的文章(《文化冲突与文学张力》)打头,我想这可能与建法有关。当然,也是得到魏世英先生的支持。福建的《当代文艺探索》太超前了,与甘肃的《当代文艺思潮》遥相呼应。他们跑得太快、太前卫,之后不久这两家刊物都停刊了。

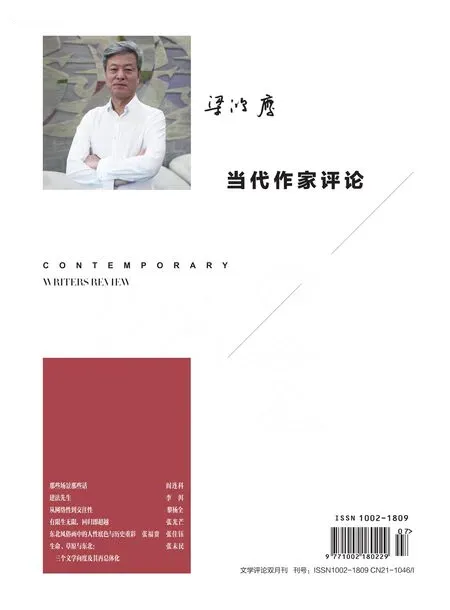

《当代文艺探索》虽然在世的时间短暂,但建法付出的劳动当是有目共睹的。建法的形象是一个劳作的形象,他总是在非常艰苦地劳作,做别人做不到的事情。我们看上去非常吃力的事情,他却不知疲倦,对他来说仿佛这一切都是自然而然的事。后来建法到了《当代作家评论》。那时候他去了就给我打电话,那时候打电话并不是经常的事情,总之我在电话里边听到了建法非常爽朗的声音,说他到了《当代作家评论》,然后嘱我要经常给他写稿。彼时我还在中国社科院读博士。电话里听出建法的兴奋和信心。建法这是得遇明主,一定是建法在《当代文艺探索》上所下的功夫、出色的表现,得到陈言先生和金河先生的赏识。陈言先生是老一辈的作家、评论家和资深编辑,德高望重。也是他和金河先生合力才有能力把建法全家从福建弄到东北,跨越了大半个中国,这是一件很不容易的事。那些年,金河先生和陈言先生对建法也是非常信任,等于把刊物全权委托建法去办,他们就起把关的作用。疑人不用,用人不疑,这就是金河先生、陈言先生那辈人的胸怀和器量。建法也不负重托,真的是把《当代作家评论》办得风生水起,迅速地在全国开辟出一块阵地。当然,此前《当代作家评论》在陈言先生的主持下已经是名满全国了,应该说建法把《当代作家评论》更推进一步,更上层楼。他能把全国更年轻一代的评论家都团结起来,使《当代作家评论》迅速走在当代文学评论的最前列。建法主要是能够捕捉住热点和提起话题,能关注全国出现的最新作品和作家,《当代作家评论》的时效性、当前性、在场感和前沿性都是其他刊物所不能比拟的。

建法以《当代作家评论》为中心,越来越具有凝聚力和亲和力。建法当编辑,编刊物,他是交朋友,他作为编辑和你交朋友不是什么利益之交,搞评论的朋友们也不是说要利用他的刊物发文章。建法做编辑不是这么回事,非常奇怪,这么多的作者后来都跟他成为莫逆之交,是那种至交,是知根知底、没有隔阂和芥蒂的朋友。你很难想象,这些朋友你要数都数不过来。有江浙沪的、有北京的、有福建广东的。搞评论的不说,人数太多;就说作家,那些大作家和他也都成了至交。据我所知的,像莫言、贾平凹、阎连科、王安忆、张炜、苏童、余华、格非、阿来、李洱等等,不胜枚举。不是说它是一个编辑,大家想利用它,而是因为他就是一个朋友、一个老大哥。不是说建法是一个老好人,其实恰恰相反,他对朋友们的稿子苛刻了再苛刻,一点也不通融。我与他交往这么多年,我没有向他推荐过一篇学生或朋友的稿子。也可能那些年学生发文章没有如今这么难吧,但主要是我知道建法执拗的脾气。他倒也没有退过我的稿,不管多长,也没有删过我的稿。我知道他对稿件要求严格,选题和论述都要能让他信服。给他写稿,我当然也要慎重行事。建法和作者的朋友关系有点奇特,其他刊物的编辑和作者也会是朋友,关系也会很好,但是,很难到建法这个地步。对于很多名编而言,作者对他们怀有感激之情。与建法又不是这样,虽然说大家得到他的帮助,也不无感激,但显然不单是这种情感,里面多了一层东西。是亲情。是亲情吗?我也说不上来。过去读一些国外的传记著作,例如,读到卡佛的传记,卡佛说他和戈登·利什的关系,没有利什当然就不会有卡佛。极简主义之父的利什是美国顶级的编辑家、经纪人和评论家。后来卡佛离开了利什,有不少记者总想从卡佛口中套出一些他们闹矛盾的缘由,卡佛却王顾左右而言他,说起了故事。他说他们相处的日子,利什每周都给卡佛做一顿饭吃,他自己不吃,看着卡佛吃,自己就喝一杯饮料。卡佛虽然出身贫寒,但有个毛病,吃饭总是剩下一点。这下利什就吃卡佛剩下来的食物,一扫而光。卡佛当时看傻了。后来利什不自己做饭,也请卡佛到外面餐馆吃饭,同样,点一份给卡佛吃,他自己就点一杯饮料。卡佛有意多剩一点,利什同样也是吃卡佛剩下的食物,一扫而光。这故事匪夷所思,要说钱,利什不缺,那只能理解为怪癖了。但我却从中看出戈登·利什和卡佛的那种类似亲情的关系。作者和他们的经纪人、编辑的关系这好理解,马尔克斯视卡门·巴尔塞伊丝为亲人,没有后者也可以说就没有《百年孤独》风行世界。多年后他们还一直如同家人。但建法是一个评论刊物的编辑,他既不是经纪人,这些作者也不需要他去推介,他到底凭什么赢得这么多人的信任和爱呢?我觉得是有爱和亲情在里面,这是以中国文化做底的情义,是建法独有的人格魅力和精神,它已经脱离了利益、关系、发表、影响、出版、会议……,这是一种文化伦理的魅力,不可思议的、只此一家的文化具有了伦理的亲和力。

建法确实有一种亲和力,大家对他的信任也是天长日久潜移默化建立起来的。其基础是建法自己做人做事得到大家的认可,你会觉得他是那么的诚恳和透明,他的正直和无私,他天然的公正客观,你完全可以信赖他。后来,建法年岁大了,他是南方人,南方的气候更适宜他一些。好在他得到思和兄、王尧兄、丁帆兄和晓原兄几位朋友的关照,在苏沪一带活动多了起来,特别是在常熟,他几乎把家安在了那里,那些年也是他最快乐轻松的日子。在那个负有盛名的沙家浜,建法就举行了很多场活动。建法的活动,评论界的朋友都到得很齐,这是很难得的。记忆中有一次关于贾平凹先生新作的研讨会,不太露面的程永新、程德培两位大隐于市的高贤都出动了。记忆中那次人很多,有思和兄、丁帆兄、南帆兄、敬泽兄、鸿生兄,不用说王尧兄和晓原兄是地主,像是一个大的饭局,建法兄迎来送往,忙前忙后,会议上大家都请他说话,建法还是一如既往地推脱,说是时间留给其他朋友。建法兄每次办会都是如此,他除了说些感谢话,就没词了。大家刚刚期待,他的话就完了。建法不善言辞,略有幽默感,那是在喝茶的时候,他从包里摸索出他的那些五花八门的壶和杯盘的时候,然后像变戏法一样掏出一包茶,他总是乐哈哈自己先笑起来,泡茶给朋友们喝,这是他爱玩的一个游戏,每次如此,从不厌倦。我觉得这时的建法像是一个孩子,又抓到小时候的玩具,马上就乐起来了。总体上,建法是一个老实巴交的人,爱认死理的人。奇怪的是,他仿佛有一种魔法,他一招呼,大家就都到场了。是建法的凝聚力?是这个场子的魅力?但根本在于有建法在场。没有建法的场子,就变成其他的场子,也许会更学术,更严肃,甚至更前沿,但都比不上有建法的场子那么真实,那么像文学的场子,那么有文学味,那么像是过一种文学的生活。后来我想一想,建法患病后这十多年,起码也有七八年了,由建法招呼的文学活动就没有了,老朋友们相聚在一起的机会也少了。开始我还想不明白这个事,是不是因为我们大家上岁数了就不爱聚了?想一想其实还是因为没有了建法出来招呼。

朋友们都惊异,建法不知疲倦,一个人干着几个人的活儿。在一次和黄发有的对话中,建法说:“只要寄给我个人的稿子,我都看,但是看得很慢。我的工作量很大,连校对都是由我自己做。我觉得做一本杂志就跟养一个孩子差不多,你要尽量做得完美。如果有个字错了,有个栏目设置有问题,我的心里都好大一阵子不太好受。做长了之后,你会做得很累。所以有很多场合我都喜欢静静地听,听过以后再想。”做一个编辑,做一个人,做一个为文学而活的人,只有建法能做到这个份上,这不容易。朋友们送建法一个雅号,说他是“中国第一编”“天下第一编”(老话讲中国就叫天下)。这虽然是半开玩笑,因为称为“中国第一编”的就有好几个,像《收获》的程永新先生,当年编《人民文学》的朱伟先生,后来是李敬泽先生受此雅号,还有当年编《花城》的田瑛先生等,他们都是因为各自的特点被送此雅号。程永新、朱伟、李敬泽我想是因为读小说和看作家准确,目光如炬,且不遗余力奖掖后进,得到文坛尊敬和认可。田瑛是为人仗义厚道,却又敢拼硬仗。但建法却并不限于此,他还有更多的东西,如前面说的他的凝聚力和亲和力,他建立起的文化伦理场域。建法不辞劳苦,四处奔波,却以刊物为家。刊物等于是他的家,他是为这个刊物生活的,他的家也是为这个刊物而存在。说建法公私不分,这是福建人的特点,我不知道这里的褒贬如何区分,我想褒义是占据大半的。福建人做事像做生意一样,做生意又像做朋友一样,会把身家性命都押上去。刊物是他的终生志业,是他所有的本钱和财富,此外无他。但是你不能说他自私,你不能说他有私心,他真的没有。他办的刊物有同人特点,却又绝对是天下公器。建法真的是少有的无私的人,我这样说可能很多人不一定同意,但是我是真正了解他这一点,发自内心敬佩他。他的心底辽阔无私,如大地一样,他才容得了那么多真诚的朋友,才能赢得朋友们的尊敬。为什么那么多作家、评论家都会视建法如兄弟?好像建法打一声呼哨,我们这些人就都纷纷出动,上路,去到建法那里,大家坐下喝茶开会,如沐春风。好像建法给我们施了魔法,他真的是一位魔法师,唯一一个有魔法的刊物编辑。想想那些年的活动,多么神奇,多么奇妙,有那么多问题,那么多奇思妙想,在沈阳、在大连、在渤海大学、在沙家浜、在温州……,这只是我的一些零星记忆。

并非说建法只会搞活动,实际上,建法是一个有志向、有头脑的编辑。它有一个非常明确的观念,就是一定要把中国文学经典化,要把这一代作家经典化。所以《当代作家评论》在建法主持的30多年间,应该说为中国当代文学的经典化,为“50后”“60后”作家的经典化不遗余力,贡献卓著。建法以专辑形式集中讨论作家的新作或者围绕作家创作做阶段性总结,如莫言、贾平凹、阎连科、余华、张炜、王安忆、格非、李洱、苏童、林白等,几十位作家或上百个专辑,可以说把中国作家及其创作通过评论探讨推到历史性的高度。很显然,就经典化而言,我是非常赞同建法的工作的。一个时代的文学的意义是评论阐释出来的,伟大的作品,伟大的作家,如果没有评论的阐释,它们只能自生自灭。如果再遇到“黑手高悬霸主鞭”,那中国文学和中国作家就彻底被矮化了,他们将变成过街老鼠,变成臭虫。一些评论家可能变得高大,不可一世,因为他们把中国作家踩在脚下,把那些作品踩在脚下,说得一无是处,一团漆黑,还美其名曰“严格的批评”“敢说真话”,那是公开的“谋杀”,不是什么文学批评,其动机就险恶,行文就只有恶毒。看客们自然喜欢这些恶评,因为如同当街殴打一般精彩,但受害的是中国文学、中国作家。

但真正的文学批评,讲道理的、有质量的文学批评,建法是珍视的,我们同行也同样钦佩这样的批评文字。建法有一次曾说:“我是打算提升杂志的批评力度,我们欢迎比较有分量的批评文章,但是你也不能让刊物去组织这种文章,这种文章可遇不可求,如果我先入为主地组织一些人写批评性的文章,说不定变成大批判了。我认为好的批评家在揭露缺陷的时候也应慎重,不能太草率。我一直认为批评文章应该是说理的、有发现的,可以指名道姓,可以对作品进行很严厉的批评,但是必须具有真正的批评品格,而不是搞人身攻击或者纯粹是以误读为前提的。如果是误读的,我个人绝不愿意发这些东西。”建法这种态度我是赞同的。50—70年代,中国文学始终处在被批判的状态中,那些批判要多严厉有多严厉,要多恶毒有多恶毒,上纲上线,恨不得置作家于死地。恶毒的批评对文学能有什么好处?特里林说,我只谈论最优秀的作品,差的、不成熟的作品,让它自生自灭好了,或者让它自己慢慢成熟好了。评论家的能力要体现在阐释伟大作品上,一本面向当代的评论刊物,其意义和价值同样体现在阐释伟大作家和伟大作品上,这才是对一个时代的文学最根本的贡献。骂倒几位作家,抹黑几位评论家很容易,但那有什么意思?建法始终是在做建设性的工作,我以为他走的路是对的,大方向是对的。

当然,中国“50后”“60后”一批作家的经典化工作是多方面的,也是全国多家刊物、几代评论家共同努力的结果。同一时期《文学评论》《文艺争鸣》《南方文坛》都在做着相同的工作。但我想这里面,建法的功劳是不可忽视的。有些专辑我也参与其中,回想起来,我是经常接受建法的命题作文。除了建法,其他刊物其他编辑,即使关系非常密切,也不会交给我什么任务,但是建法是经常要我做命题作文的。他不时地会给我打个电话说“晓明你应该写一篇什么什么文章”之类的话,比如围绕某一部作品或者说某一个作家。别的任务我一般都会推三阻四,因为我手头毕竟有我的事,但是对建法,你说嘱托也好,你说忽悠也好,我只是略微沉吟一下,总是就应承下来。我会觉得建法说得很有道理,我觉得他说的都是重要的事情,值得去做的事情。经典化的工作,建法当然是动员许多评论家一起做的,他都是亲自打电话,这时候建法像个巧舌如簧的纵横家,他准能说动不同的人。谁说建法不善言辞呢?这时候他说得一套又一套的。可以感觉到,建法在认真做事,用心做事。他敬重那些作家,他认为的大作家,他爱护他们,生怕错过他们重要的作品。他要做专辑的作品,或者他要重点研讨的作品,他总是要自己阅读过,有的还要读上两三遍。他的阅读量是极大的,据他自己说,他每月的阅读量大约在100万至150万字之间。如果加上他刊物的文章,其阅读量是惊人的。再想想他总是亲自校对,他的工作可以用呕心沥血来形容了。

建法编《当代作家评论》多年后也一度遇到困难,主要是经费问题,那时全国的期刊都陷入经费困境。有一段时间大连的诗人麦城也帮助过建法,学昕也在建法左右帮忙。但办刊物是越来越难了,尤其是纯粹的评论刊物,建法办刊是极少数绝对不收版面费的。几到穷途,建法幸运,得到当时主政辽宁宣传工作的领导的重视,省委直接给予建法极大的帮助。我们大家都知道,《当代作家评论》猛然间又满血复活了,那些日子,我和繁华、绍俊、光炜诸兄曾到沈阳看建法,建法颇有“今兹捧袂,喜托龙门”的快意。建法精神又抖擞起来,好光景又过了几年。当然,辽宁省委宣传部重视《当代作家评论》,这出于领导对文学评论工作的重视。成就一份刊物,能在全国立起来,形成品牌,这不是一件容易的事情。《当代作家评论》是辽宁的文化名片,是中国文学评论的一面旗帜。建法度过最困难的时期,他没有辜负期望,又做了很多事情。当然,建法终究要放下《当代作家评论》,他应该会相信江山代有才人出,长江后浪推前浪的道理。《当代作家评论》有他打下的底子,新一代主编会有新的做法,会有更年轻的评论家把《当代作家评论》推向新的历史阶段,也可慰建法平生之志。

后来建法退休,在王尧兄、晓原兄的关怀下(可能还有丁帆兄和思和兄起的作用吧),建法到苏州和常熟,他把重心转向编《东吴学术》,同样也做得非常出色。建法也尽了最大努力,那几年建法眼见着老了许多,王尧和晓原几位朋友的关爱给予他最大的温暖。烈士暮年,壮怀不已。建法还想做很多事情,但岁月不饶人,更令人悲愤的是,天不遂人愿。建法正值盛年,却得难治之病。所赖君子见机,达人知命。建法不是智者,他并不甘心,他只想还要做出许多事情来。建法只想“老当益壮,不移白首之心”而已,但是无奈人拗不过天命,大家都为他的病焦急,但是大家都没有办法,也是眼睁睁看着老朋友一天天地衰弱下去。朋友们相见,一说起建法就是唉声叹气,内心的痛是无法掩饰的。

建法故去了,我想说建法是一个伟大的编辑。我今天这样说,用的这个词可能有点感情色彩,别人可以不同意,这只代表我对他的评价。说起来,我是受恩受惠于建法的,在建法主编《当代作家评论》的30多年间,据“林建法工作室”统计——不统计不知道,看到统计结果我吓了一跳,我在这本刊物上竟然发了38篇文章,因为我的文章很多都是长文,占据篇幅颇为过分。早年我读博士的时候,建法就发过我2万多字的长文,有的就分成上下期发。那个时候都是用400格的稿纸手写,也没有复印,我的字迹潦草,建法看我的稿件就头痛。他给我提了几次意见,但是我一写又总是潦草。那个时候写文章,有不好的毛病,写得多,写完一篇想着下一篇,也来不及修改,因为修改又很麻烦,要重抄一遍。不像后来有电脑,随意修改。那时写文章只是图痛快,哪想到文章千古事。建法读我的文章,每次都要打电话核实,打电话很不方便,读博时电话在楼道里,后来工作了,有好多年电话还是在楼道里。建法觉得有一句话不好理解或者不通,有几个字不清楚,他都要准确地核实。那些年月我反倒记得特别清晰,电话那头建法总给我特别亲切的感觉。

说起来还有一件特别有趣的事,建法经常给朋友们颁奖。他弄到一点钱,就想着搞个活动,立个名目,给朋友们颁奖。他总觉得他颁的奖是最能体现中国文学评论的意义和价值。但我们这些得奖的朋友都当作好玩的事,它无关乎荣誉,只是附着亲情,就像是家里年终的奖赏,这是家的慰藉。我就得了建法很多名目的奖,至今我还保留着那些奖状、奖杯、奖牌,还有茶壶。有一次建法灵机一动,用名贵的紫砂壶做奖杯,请莫言题字(好像彼时莫言还没有获诺贝尔文学奖,也可见建法的远见),多年来这茶壶一直放在我办公室的茶盘上,每次给朋友泡茶,我都会解释一下它的来历。建法逝去之后,我不知道日后如何说起这些故事。

说起来建法和我是从年轻时代一起走过来,走到中年,也走到老年了。要说朋友之间的感情,建法确实没有那些表达心迹的话,这方面他确实不善言辞。但我知道他内心对这些朋友有深深的感情,他把这些朋友看成他一生中最重要的财富,朋友是他心里最大的安慰。在得知建法去世后,我给他的公子林源打电话。林源还跟我说,其实近两周建法还挺能交流的,林源说前些天他还在跟爸爸谈他读我的那本《中国当代文学主潮》的学习心得。他说爸爸眼睛还睁开,可以感觉到爸爸很满意的表情。林源这么说我也特别感动,我也知道林源很懂得爸爸的心事。其实,有那么多的名著值得去阅读,有更重要的书去读,但是建法总是让林源去读他的朋友们的书,让林源能够和他说说他的朋友们的书,这是他怀念朋友的一种方式。他舍不得离开这些朋友,所以林源也很懂得爸爸的心事。在爸爸病重的时候,他总是跟他爸爸说他读了爸爸的朋友们的哪些书,有一些什么体会,这是他安慰爸爸的独特的方式,也是最能让爸爸放心的方式。我觉得,我们这些朋友,写出的书能进到建法的心里去,也是没有辜负建法对我们的付出,他通过《当代作家评论》对我们的付出。不管风吹雨打,我还是会说,建法是一个伟大的编辑!为伟大的中国文学他奋斗了一生,奉献了一生。我们唯有记住他的精神,放在心上,也是把中国文学的责任再一次放在肩上。

愿建法在天之灵安息!

2022年5月30日改定