发挥习作例文在评改环节中的作用*

丁晶晶

一、现状简析:“单一功能—机械使用”的思维定式

统编教材从三年级开始,每册安排了一个习作单元,习作例文是习作单元中的一种新课型。但在实际教学中,不少教师往往只在作前指导中运用习作例文,强调其迁移摩习的功能,却很少在评改环节中运用习作例文开展教学。究其原因,笔者认为:其一是评改的“固有模式”已成,即“佳作欣赏—全面点评—病文共改—自我修正”;其二是不少教师对习作例文教学价值的认识较为浅显。

那么,习作例文与精读课文的教学区别在哪里?习作例文独特的示例功用何在?其实,习作例文无论是言语内容还是言语形式均具有示范性,是深入学习写作知识,形成写作能力的关键“用件”。所以,教师在作文评改教学中仍然要重视对习作例文的有效运用。本文以四下第五单元《颐和园》《七月的天山》两篇习作例文为例,阐述习作例文在评改环节中的作用。

二、价值定位:“知—行”的思维递变

作文评改的过程是一个“知—行”不断循环往复的过程:习作知识转化为习作行为,学生对习作行为的反思促使其与习作知识再次对接,形成“新知”后再次转化为习作行为。因此,习作例文在评改环节中的价值和定位就应该在“知—行”的不断循环递变中逐渐明朗。

1.观单元整体,明例文教学定位

习作例文是习作单元的一个重要组成部分。教师对其进行价值定位,就要立足单元全局。教师可以引导学生首先细读篇章页,了解本单元的单元要素之一是“学习按游览的顺序写景物”;其次,观照教材序列,发现“精读课文”“交流平台”“初试身手”“习作”功能及训练意图各有侧重,且形成了相互照应的有机整体。通过阅读两篇精读课文,学生了解了“写景物”的两种顺序,即“景物变化顺序”和“景点转换顺序”。在此基础上,“交流平台”引导学生梳理归纳,进一步明确写景物的方法“既要按照一定顺序,又要重点突出印象最深的景物”,这是在学理层面为习作设伏。“初试身手”则通过示意图有序引导学生转图为言,对“按游览的顺序写景物”做重点突破,这是从实践层面为习作铺垫。明确了单元的学习要素之后,教师定位习作例文的教学价值时,就应注意:已经教过的知识技能,不重复教学;而学生必备的知识技能,在前面的教学中尚未涉及的,要及时补白。

2.比文旁批注,辨例文示例异同

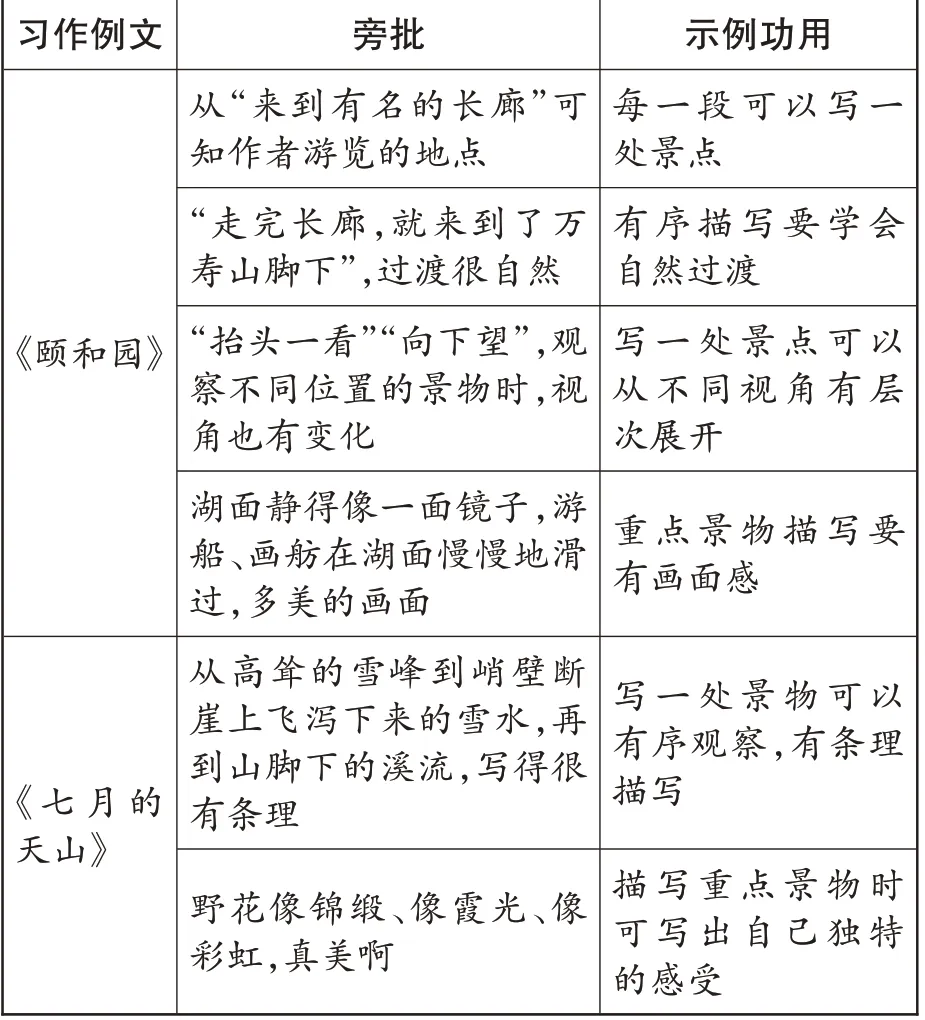

每个习作单元都会安排两篇习作例文,这两篇例文“例”在哪里,“用”在何处,是教师明晰习作例文价值定位不可忽视的元素。从课后习题来看,本单元两篇例文的“示例作用”具有同质性,那就是“进一步学习怎样按照顺序写景物”,这也是对单元要素的再次回应。再看旁批,两篇例文在习作知识方面的“示例功用”存在一定的异质性。(见表1)

从表1可见,《颐和园》以“所至”为线,重点写“所见”,文章整体安排精巧,首尾呼应,自然的过渡形成了“移步换景”的联动画面,读文如游园。而《七月的天山》以“游”记“心”,重点写“所感”,作者用饱含独特感受的语言对雪峰、密林、野花等景物进行描述。两篇例文用经典的“言语内容”从不同侧面为学生从言语习得到言语运用提供了“可理解性知识”。

表1 《颐和园》《七月的天山》旁批的“示例功用”的异质性

3.析习作行为,知评改重点

习作例文用于评改环节最重要的是触发学生关注和反思自己的习作,促使学生在不断修正的思维活动中提高习作能力。所以,教师对学生的习作现状应有一个全面的把握。笔者教学本单元时,首先通读了学生的习作,针对“有顺序描写”和“有重点描写”两个方面梳理出学生习作的典型优点和共性问题。班级中49个学生的典型优点在于都能关注到游览顺序,其中,70%的学生能用较为自然的过渡句进行有序表达;共性问题是在重点景物的描写上,一是多陈述少描写,二是单一写少层次。

因此,本单元习作例文在评改环节的教学价值定位逐渐明晰,简要概述如下:

赏读习作例文,进一步认识和学习按照游览的顺序写景物的方法,并学会自然过渡。

品读《颐和园》第四自然段和《七月的天山》第二自然段,进一步学习“整体分说,层层展开”将重点景物写清楚的方法。

自选对自己习作最有示范作用的例文或者片段,在比照阅读中自我反思,尝试进行自评自改,并通过师生共评和伙伴互赏的方式进一步完善自己的习作。

三、有效运用:“发现—省察”的思维搭桥

叶圣陶先生说:“文章要自己改,学生学会了自改的本领,才能把文章写好。”所以,作文评改教学要改变过去教师评学生改的单一模式,让学生成为评改的主体,在自主发现和自觉省察中,不断优化习作行为,真正形成良好的写作思维品质。

1.在体例谋篇的发现中省察文路

本单元习作的核心目标是“学会按游览的顺序描写景物”,评改的重点就是“理序成章”。于是,笔者从体例谋篇切入,进行了如下教学设计:

读文章:读一读《颐和园》,你发现作者是怎样把景物写清楚的?

师适时点拨:文中哪些语句让你们读出了游览的顺序,标记出来好吗?连起来读一读这些句子,你发现了什么?(这些句子在每一小节的开头,写出了游览地点的变化;读着这些句子,我就知道了颐和园中这些景点所在的位置;这些句子既承接了上文的景点,又引出了下文要介绍的景点。)

找迁移:《七月的天山》中有这样的句子吗?

自我评价:拿出自己的习作,你的文章中也有这样的句子吗?

全班交流:你的文章把游览顺序写清楚了吗?你是怎么写的?发现自己习作的游览顺序不太清楚的同学,现在对照例文,你能找到好的办法解决吗?

这一教学设计,是把习作例文当作触发器,触发学生自然发现“怎样把游览顺序写清楚”,并形成新的思维成果:游览之序可以借由恰当的过渡呈现;过渡既要承接上景也要引出下景;可以通过巧妙使用清晰的方位词、人物行动的变化写好过渡,展现景物之间的变换。该教学设计还能有效引导学生对自己的习作开展“反思性阅读”,使一些做得不够好的学生找到“修改提升”的路径,习得把游览顺序写清楚的方法;使做得好的学生回顾写作过程,使原本朦胧的习作认知更加明晰,并形成习作能力。

2.在言语智慧的发现中省察技法

如前文所述,“把重点景物写清楚”是本单元学生习作的难点。于是,教师应有意识引导学生在阅读习作例文时借助旁批,发现“作者是怎样把景物写清楚的”,再对照自己的文章,想一想在写法上有什么值得学习的地方,获得了哪些启发。如此,每一个学生都自主地与习作例文建立了联系,且在交流评改的过程中,没有了过去那种“我的文章生病了”的羞于暴露,表现出来的是“原来我还可以这样写”喜悦之感。

生:我读《颐和园》第四节时想到自己文章中的光明岭,只写了山头的景物。而《颐和园》这一段文字就像作者的眼睛从上到下看到的是佛香阁和排云殿,再从近处慢慢向远处看,依次是树木掩映中的琉璃瓦屋顶和宫墙、昆明湖水和隐约可见的城楼和白塔。其实我在山顶也看到了远近高低不同的景物,我也可以这样具体写一写。

师小结引读:像这位同学一样,有时候我们写文章很难把一处景物展开写,让我们一起来看《颐和园》这一段文字,第一句中的“大半收在眼底”总体展现了景物;接下来写眼前的“葱郁的树丛,掩映着黄的绿的琉璃瓦屋顶和朱红的宫墙”;再往下读“正前面,昆明湖静得像一面镜子,绿得像一块碧玉”,这是在写稍微远一点的地方;继续看,最远的地方在哪里?——“向东远眺,隐隐约约可以望见几座古老的城楼和城里的白塔。”你们看,视角不停转换,景物也如画卷般展开,这就是写景的好方法。

这些有意义的发现得益于习作例文的旁批,教师要求学生借助旁批研读例文,其实是引导学生在例文的关键处停一停。把文字和旁批结合起来看,学生自然而然会发现渗透在旁批中的“习作知识和经验”,这无疑激活了学生的思维,促使其不断进行自我完善,实现在习作认知上的深化、再造、增值。于是,习作例文本身内蕴的“学习运用不同视角全面描写景物、加入真实感受生动描写景物”等技法就会幻化成“活”的知识,助力学生的习作不断升格。