自我决定论视角下唤醒学习内驱力的路径探析

夏冰

注:本文系浙江省教育科学规划2023年度一般规划课题“自我决定论视角下区域推进家庭教育的研究”(2023SC065)阶段性研究成果。

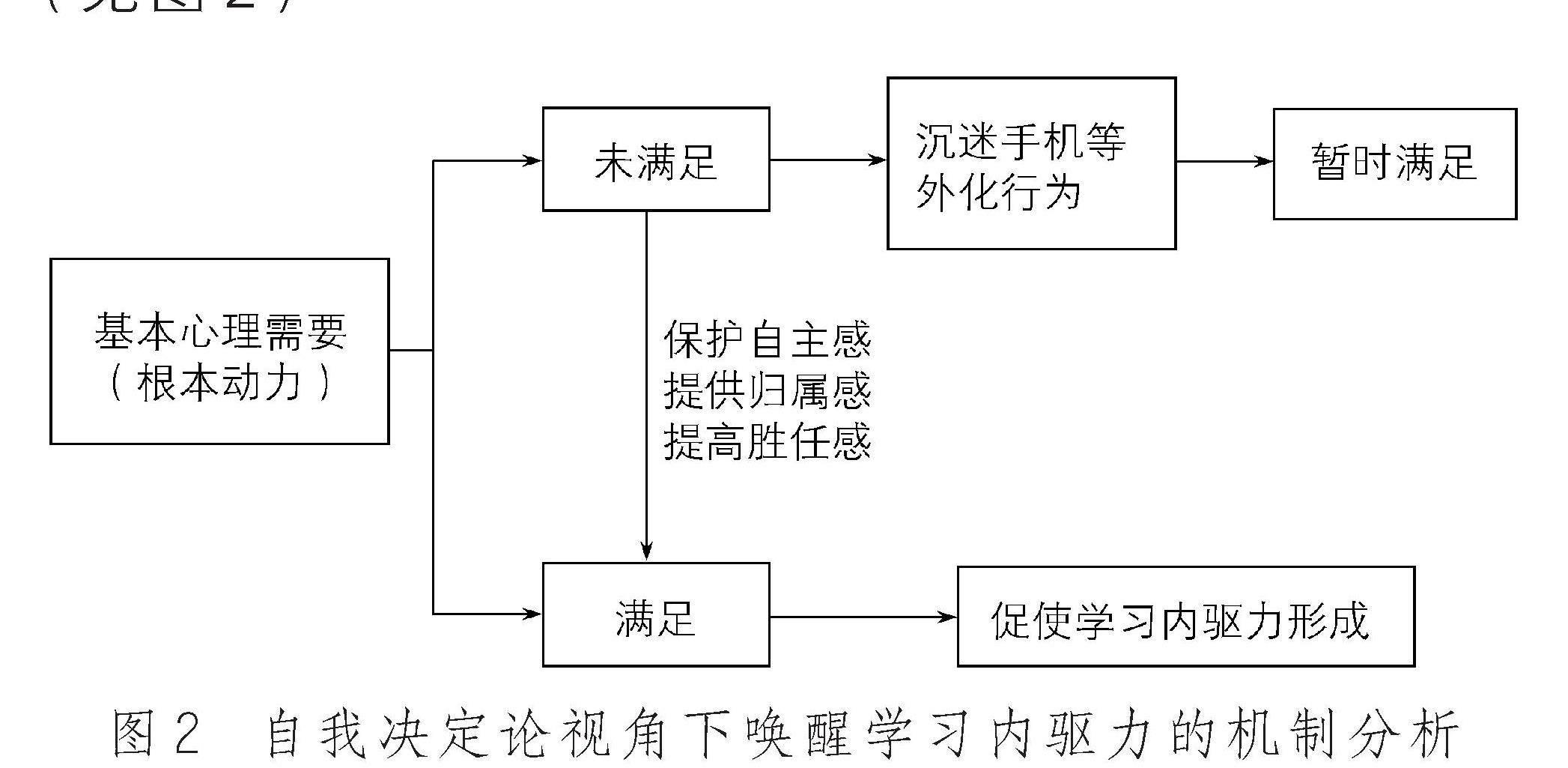

摘要:调查发现,如何激发小学生的学习内驱力是一个亟待解决的问题。自我决定论认为,三种基本心理需要得到满足时,内驱力最有可能发生。学校可以通过团体辅导、课程推进、互助小组等一系列路径的实践,促进小学生自主感、归属感和胜任感的满足,从而唤醒学习内驱力。

关键词:自我决定论;学习内驱力;自主感;归属感;胜任感

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)14-0055-04

通过在县域内进行“小学家长家庭教育指导内容需求调查”发现,各年级家长对“如何提升孩子的学习内驱力”这项内容需求度非常高,并且随着年级的升高,需求度也不断增加。在日常教育教学中也不难发现,很多小学生一直处于被动学习的状态中,需要父母和老师不断去督促。因而,如何激发小学生的学习内驱力是一个亟待解决的问题。本文在自我决定论的视角下,探讨如何激发小学生的学习内驱力,为帮助孩子形成自驱型学习模式提供新思路。

一、学习内驱力产生的原理概述

小学教育强调基础性和普及性,难度不是特别大,学生之间学业水平的差距主要取决于学生的学习习惯。良好的学习习惯不仅需要老师和家长的耐心培养,也需要学生有着持续不断的内驱力,即孩子自己有投入学习的内在动机。这种内在动机随着年级的上升显得尤为重要,孩子小时候需要亲人的帮忙和引导,渐渐长大后,更需要发挥出自身内驱力的作用。

美国心理学家爱德华·德西和理查德·弗拉斯特提出了“自我决定理论”,指出内驱力的产生需要满足三大基本心理需求,即自主需要、归属需要和胜任需要。基本心理需要是连接外部环境与个体动机行为的核心枢纽,只有心理需要得到满足,个体才会内化动机并外化为行为。当外部条件阻碍心理需要的满足时,将会削弱内驱力。上述三种基本心理需要得到满足时,内驱力最有可能发生。小学生做某件事(如学习、玩手机等)所具有的内驱力的强弱,取决于他们在做这件事时基本心理需要满足情况。自主需要是自我决定的需要,即自己的事可以自己做主,这种需要的满足是三种基本心理需要中最为重要的。学生自觉自发地做某件事时,会感到自己能主宰这件事,此时内驱力自然而然很充足。归属需要即学生需要来自外在环境(如父母、老师、同学等)的关爱、理解和支持,体验到有价值感。胜任需要指学生对自己所做的事能够达到某个水平有信心,相信自己有能力做好这件事。

二、學习内驱力不足的现象分析

小学生学习内驱力不足的现象是怎么产生的?本文尝试在自我决定论的视角下,借助基本心理需要“缺乏”“受损”“转移”的不同情况和典型案例来探索内驱力不足背后的发生机制。

(一)基本心理需要被“忽视”

孩子需要被“看到”,如果一味强调学习,将学习的重要性凌驾于孩子的心理需要之上,抑或父母由于自身过于焦虑、碍于面子等,完全忽视孩子内心的真实想法,那么学习动机犹如无源之水,必将枯竭。

案例1:轩轩(化名)自从上了六年级,妈妈因为学习成绩不理想感到十分焦虑,班主任也觉得孩子虽然乖巧懂事,但是学习态度确实消极被动。经过多次教育,轩轩的变化不大。

来到辅导室后,妈妈一个劲表达自己的期待,轩轩却在一旁不声不响,似乎也没有他插话的份。在与轩轩的单独辅导中,心理老师发现孩子其实对妈妈特别依赖,他一直陈述着妈妈经常教育他的话“你一定要好好学习”“不要去关注跟学习无关的事”。每逢节假日,妈妈都给他制订高强度的学习安排表。小学低年级妈妈的严格要求似乎很有效,但到了高年级,他对待学习却非常被动。实际上,这位妈妈把自己的焦虑转变成对孩子的“控制”,看不到孩子真正的需要,尤其是自主需要。而自主需要一旦得不到满足,孩子必将丧失活力,变得消极、被动。

(二)基本心理需要被“破坏”

生活不总是一帆风顺,一些突发事件也可能打破原有的平衡。当事情不可避免地发生了,孩子可能暂时无法安心投入学习,家长和教师要及时关注孩子的心理动态,理解孩子的处境,采取措施帮助孩子合理应对危机。

案例2:欣欣(化名)是四年级的女生,她以前学习总是很有劲头,成绩名列前茅,可是最近上课经常走神,似乎心事重重,成绩也有所下滑。她因此经常唉声叹气,觉得学习不再是一件快乐的事,她身上的活力仿佛也消失了。

辅导开始,欣欣经常抱怨学习生活中遇到的烦恼,但随着辅导关系的不断深入,她更愿意敞开心扉,聊了不再喜欢学习背后更多的故事。下面是辅导片段。

师:以前你对学习挺有劲头的,能说说你是怎么做到的吗?

生:(神色凝重)那时候妈妈在家里陪我,现在只有周末可以见到妈妈。

师:以前妈妈在,你会感到很安心,对吗?

生:嗯。我现在喜欢胡思乱想,上课老走神。

师:上课走神也让你有点苦恼。

生:是的,学习也退步了,跟不上了。

通过对话我们发现,孩子内驱力被破坏与半年前的父母离异有直接关系。孩子主要跟随爸爸生活,爸爸平时工作比较忙,妈妈陪伴时间骤然减少,“归属需要”被严重破坏,无法安心投入学习。学习状态变差后,孩子的学习成绩也下滑了,“胜任需要”一定程度上也被破坏。

(三)基本心理需要被“转移”

小学生好奇心强烈,很容易被新鲜事物吸引,尤其是电子产品,如手机游戏、小视频软件、社交软件等。大人们尚且欲罢不能,何况是身心尚未发展成熟的小学生。这些电子产品究竟有什么魔力,使孩子为之沉迷?

案例3:小东(化名)是小学五年级男生,这学期学业成绩明显下滑,作业偷工减料。上周末作业没完成,一个劲要玩手机游戏,与爸爸发生激烈的言语冲突,他扬言不让玩手机就不去学校。

在辅导过程中,每当提及手机游戏,小东总是津津乐道;但说到学习,他的话就少了,甚至有点灰心丧气。面对手机游戏和学习,他的态度截然不同。我将小东对游戏和学习描述的话语进行了梳理(见图1)。不难发现,游戏的设计意图很大程度上与三种基本心理需要的满足相匹配,无论成人还是孩子,被游戏吸引是正常的。在游戏的虚拟世界里,游戏者的自主需要、关系需要和胜任需要都得到了极大满足,所以他们才会乐此不疲。但这种满足只是暂时的,一个人不可能永远沉溺在游戏的世界中,沉迷手机严重影响小学生身心健康。

以上三个案例中,孩子都出现了学习内驱力不足的现象。当孩子学习内驱力不足时,一味教育督促或批评指责是无济于事的,要去觉察他们的基本心理需要有没有出现“缺乏”“受损”或“转移”。这三种形式可能单一呈现,也可能同时出现,如一个在学业上受挫(受损)的学生更容易沉迷手机游戏(转移)。

三、唤醒学习内驱力的路径探索

当外在环境使孩子的基本心理需要受损时,他们很可能出现厌学逃学、沉迷手机等外在行为。学校可以通过以下路径来唤醒小学生的学习内驱力。(见图2)

(一)保护自主感,激发学习内驱力

孩子的自主感表现为能为自己的事作出决定。对于学习而言,孩子觉得这是自己的事,可以通过自己的努力对自己负责,是“我要学”,而非“要我学”。一旦孩子感受到学习是被强制的,失去了自主性,孩子就会感觉学习是件不愉快的事,从而内心会抗拒学习,消极被动,或者出现逆反心理。学校为提升孩子的自主感做了如下探索。

1.开设“亲子成长营”团体辅导,建立清晰亲子边界

每个人都是独立的个体,家长要有边界意识。为了让家长进一步觉察自己的亲子关系模式,学校开设了“亲子成长营”团体心理辅导,每期邀请六组家庭参与,共8次辅导,由专职心理教师带领,涵盖“家庭雕塑”“让爱流动感”“看见需求”等8个主题。

在“家庭定格图”活动中,案例1中的轩轩和妈妈对日常一家三口相处模式进行冥想,绘制了定格图,图中妈妈与孩子的关系存在“重疊”,边界感不清晰,她把很多需要寄托在孩子身上。轩轩表达了自己的感受和期待,经过感悟和反思,轩轩妈妈一定程度上觉察到了问题所在。母子俩对原图进行了修改,妈妈有所退位,与爸爸连接更紧密,轩轩则有了自己的独立空间。

2.推进“六艺拓展课”选修课程,尊重孩子自我决定

每个孩子都有自己的特点,要善于发现孩子的兴趣爱好。学校通过前期调查了解到学生的兴趣爱好和发展需要,在每周五下午开设“六艺拓展课”,设置丰富多彩的选修课程,如机器人课堂、小小木匠、航模社团等。其中包括劳动拓展课“一亩贤园”,种植园每个季度的规划都由孩子商议决定。孩子们积极投入到探究植物的种子结构和生长规律、西瓜的体积和甜度计算等项目化学习中,炎热的夏季也阻挡不了他们的学习热情。

学校不断完善选课机制,让孩子结合自己的兴趣爱好或特长进行自主选择。每当谈及“六艺拓展课”,孩子们都动力十足,充满期待。同时,学校尽可能提供平台,让孩子有展示自我的机会,如开展学生个人演唱会、个人画展、班级篮球赛等,让孩子感受到当小歌星、小画家、小球星的成就感和幸福感。

(二)提供归属感,支持学习内驱力

孩子的归属感表现为,可以感受到家人的爱和支持,可以与老师、同学等建立温暖而积极的关系。对于学习而言,不论成绩好坏,都可以感受到家人是爱他的,老师和同学是友善的。当孩子的归属感缺失时,往往会表现出不安、自卑,甚至焦虑、抑郁。怎么做才能促进归属感的满足呢?

1.打造“正面管教”家长课堂,营造和谐家庭氛围

和谐的家庭氛围将为孩子一生的幸福奠基,为此学校邀请心理专家进校园,参与家长课堂课程建设,通过专家全程陪伴和帮扶及深度互动,梳理了正面管教理念下的“积极暂停角”“温和而坚定的拒绝”“启发式提问”“赋能式提问”等多个切实有效的育儿工具,建设了“正面管教”校本家庭教育课程。

为保障课程有效落地,学校主要打造了以下三个阵地:(1)家长大讲堂:以线下讲座的形式展开,由校外专家或本校心理教师主讲;(2)家庭“心育”:通过校园公众号推送“正面管教”科普文章;(3)家长连线:开通家校热线,倾听家长育儿过程中的困惑,交流解决策略。通过三大阵地全方位推进课程,助力营造温馨的家庭氛围,让正面管教的理念深入每一个家庭。

2.创建“快乐学习”互助小组,形成同伴支持系统

团结进取、合作友善的校园氛围可以助力孩子全身心投入学习。在教师的鼓励下,学生自发组建学习互助小组。首先由每位组长进行组员招募,一般6人左右一组。为了增强小组凝聚力,接着由小组成员共同取组名、设计小组标识、撰写小组口号、商讨小组规则。孩子们在小组内交流学习体会,互相鼓励和支持,取长补短,形成有力的支持系统。为了带动学习相对落后的孩子,组内组建“帮扶”小分队,在尊重孩子的前提下给予帮助,如果“后进生”取得了进步,小组将得到奖励分。

学校还为每个小组安排了一位教师作为导师,对小组的学习动态进行追踪,聆听每位成员的心声,及时排忧解难,提供支持。并定期对各小组进行量化“考核”,对学习进步大、互助氛围浓的小组进行表彰,评选“最佳学习互助小组”“优秀学习互助小组长”等。

(三)提高胜任感,强化学习内驱力

孩子的胜任感表现为,当积极投入某件事时,能体验到成功的喜悦和自我价值感。对于学习而言,孩子有自信,觉得自己可以学好,即使遇到困难,孩子也愿意去尝试、去挑战,相信自己有能力战胜。当孩子的胜任感缺乏时,可能会退缩逃避、不自信。怎么提高胜任感呢?

1.开展“优点轰炸”活动,关注闪光之处

心理学有一个效应叫“自我实现的预言”,指人们会不自觉走向预期效果,把预期变成事实。这个效应尤其适用于孩子,孩子往往通过父母、教师等重要他人对自己的评价形成对自我的认知。由此在本学期的学校心理健康教育周中,心理教师为每位学生分发了一张“优点轰炸卡”,鼓励大家要有一双善于发现的眼睛,用欣赏的眼光发现每一位同学身上一个闪光点并写在他的卡片上。对于被同学、老师和家长写满优点的卡片,孩子们十分珍惜,因为每位孩子都希望被肯定、被认可。

2.完善“七彩银杏”评价机制,形成多元评价

每一位孩子都是独特的,科学的评价机制要让每一位孩子都有机会体验到自我价值感。学校制定了涵盖品德行为、学习进步、体育保健、艺术书香、创新实践、和谐交往、勤俭朴实七个不同内容的“七彩银杏卡”,用七种颜色代表七种不同的方面,全面关注学生的点滴进步和成长,及时给予积极的反馈。

在评价过程中,教师要关注“进步”,形成“自己跟自己比,现在跟过去比”的成长性、发展性评价;要关注“过程”,对学习状态、学习心得、作业情况、课堂表现等进行评价,让学生的每一个进步都留下痕迹;要关注“多元”发展,对学生的艺术发展、劳动实践、体育锻炼等进行综合评价……

通过团体辅导、课程推进、互助小组等一系列路径的实践,孩子的自主感、归属感和胜任感得到了全面提升,从而促进他们的学习内驱力不断提升,走向自驱型学习。

参考文献

[1]黎强. 基于自我决定理论谈如何唤醒孩子的学习内驱力[J]. 中小学心理健康教育,2022(32):72-74.

[2]威廉·斯蒂克斯鲁德,奈德·约翰逊. 自驱型成长[M]. 北京:机械工业出版社,2020.

[3]周莉. 基于自我决定论的青少年网络成瘾成因及干预[J].中小学德育,2020(12):60-62.

编辑/张国宪 终校/高 珺

——“有一种叫云南的生活”系列新闻发布会走进德宏