试析前项隐含的“又”字句①

刘 丞

(上海师范大学语言研究所,上海 200234)

试析前项隐含的“又”字句①

刘 丞

(上海师范大学语言研究所,上海 200234)

“又”;隐含;完形;关联化;情态化

本文结合“又”字所在的句段、篇章及语义特点,运用语用和认知理论探讨前项隐含的“又”字句,对隐含项性质、与本句的关系及对 “又”字所造成的影响等作深入研究。

0.引言

前人和时贤分别从“又”的语义与网络(邵敬敏、饶春红,1985;陈月明,1987;史锡尧,1990;陈立民、张燕密,2008)、“又”的语气用法及与同类单音节副词的比较 (吴中伟,1999;柴森,1999;马真,2001;史金生,2005;殷树林,2008)、“又”的衔接性和构式(张京鱼、刘加宁,2010)等角度对 “又”进行了深入的研究。然而有一类前项隐含的“又”字句,除吴振国 (1990)有过专文论述外,还较少得到学者们的广泛重视,有必要对其进行重新审视,以期有新的发现。

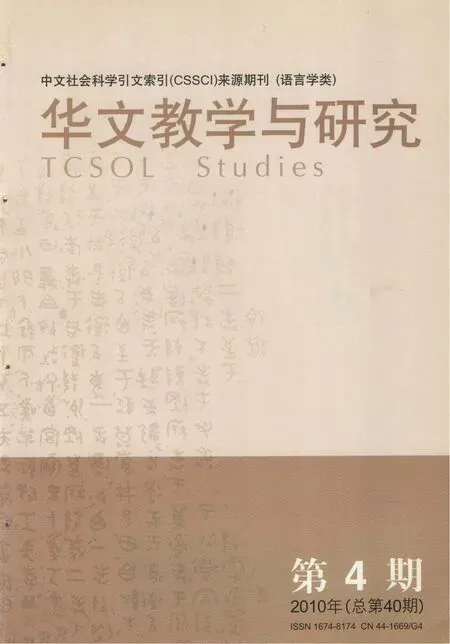

邵敬敏、饶春红 (1985)认为 “又”的基本语法意义为:同类动作、状态或性质的加合关系。我们总体上赞同邵敬敏、饶春红 (1985)的说法,“又”表示加合,但认为具体还包括重复、累加与并存②这三个概念也见于邵敬敏、饶春红 (1985),原文中分属于连贯性同类加合关系和并存性同类加合关系的下位。但本文当中所涉及的范围和对象与之不尽相同。三个下位层次。以往三者定义多有交叉③我们参考的是:《现代汉语虚词词典》(侯学超,1998)、《现代汉语八百词》(吕叔湘,1999)、《现代汉语虚词词典》(朱景松,2007)、《现代汉语虚词例释》(北京大学中文系 1955、1957级语言班编)。关于 “又”的分类存在以下问题:(1)分类层次多少不一;(2)含义大致相同的类别名称,实质内容相差很大。(3)格式义与基本义存在交叉。如:其中三本词典对“又”的 “转折义”都做了分类解析,我们认为“又”并不具有转折义,只是所在句子的格式义。,结合邵敬敏、饶春红 (1985),我们对此进行了重新定位。三者之间的区别详见表1。

表1

本文语料来自公开出版的刊物及 CCL,为节省篇幅例句中不标明出处。

1.“又”字隐含句的界定与分类

1.1 前项隐含的 “又”字句

关于前项隐含的“又”字句,吴振国(1990)提到 “又”字句总是与另一情况相关联;与“又”字句相关联的另一情况,称为“又”字句的“前项”。前项可在前文出现,也可隐而不现,而将前项隐去的一般称之为前项隐含的“又”字句。我们仍沿用这种称谓。需要补充的是,“相关联”我们认为包括前、后项之间在句法、语义、语用以及认知上的相似性①参见邵敬敏 (2007:297-310)。“也”与 “又”的基本义不同,一个表示 “类同”,一个表示 “加合”,但共同的语义特征都要求参比项或加合项同质,即同一语义范畴。感谢邵敬敏先生对此文献搜索提供的帮助。。

结合“又”的基本义以及隐含前项与后项之间的语义关系,我们从重复性加合、累积性加合、并存性加合以及典型的构式化用法四个方面对此类“又”字句进行讨论。

1.1.1 重复性加合

表示隐含相同的情况再次出现,包括动作行为紧邻性重复、恢复性重复。

(1)翌晨,卡尼又几次半昏半醒地爬到桌子前,敲键发报。但是,风雪交加,电线损毁,北溪收不到电报。

例 (1)表示紧邻重复,指相同的动作行为在时间轴上依次排列,之间没有其他行为或事件插入。外在形式上,“又”后动词由动量词短语修饰,表示动作重复的次数。

有时“又”与一些含有重复义的成分共现,更突出相同情况的紧邻再现。下例中 “重复了一遍”就暗示了动作行为的重复。

(2)“你怎么了,小姑娘?”沙梅不知所措地又重复了一遍。

也可以表示恢复性重复,隐含恢复以前的情状,含有这样的语义模式:“本来是……,一度不是……,现在又是……”(例句中的双划线部分暗示以前的情状)。重复之间有明显的客观界限。如例 (3):

(3)1621年侵略者被迫签约,帕兰奎又重新获得了自由。自此,人们骄傲地称帕兰奎为“英雄的堡垒”,……。

有时,客观上并不存在恢复,但说话人的心理由于外在情势的变化 (双划线所示)超出了原有的预期,从而造成前后心理状态的逆转,含有一定的主观性。如:

(4)这时戴格玛滚烫的小手伸过来抓住我的手,还轻轻地对我说:“我们银行里有存款。”马上我觉得又能喘气了。

恢复性也体现在方位、方式上,隐含着回到原来的场所或采取原有的方式,如:

(5)次日晚上,我们又坐在那棵橡树底下。我说:“今晚头一个谬误叫做 ‘转移论题’。”

(6)他又用同样的方法画卢昂市哥德式大教堂的正面,画了两年。

1.1.2 累积性加合

表示隐含在原有基础上,另有增加。累加包括的对象可以是状态的延续,也可以是数量、程度的增进②这里的增进包括正反层面。。

(7)在这个洞厅里,他们又发现了一些人的脚印和一些动物的爪印。人的脚印和他们发现的那个粘土上的脚印是很相似的。

例 (7)“又”后跟及物动词和其宾语,宾语一般由名量词修饰,表示数量增进。

(8)佛罗多又躺了一会儿,看著树顶稀疏树叶之外的明亮星辰。

例 (8)“又”后跟状态动词加时量补语,表示状态的延续。

(9)“我们又少了一员战将。”其中一名旅长说,他的目光看着那高大的矮人。

例 (9)“又”后跟单音节动态形容词及宾语,宾语一般由名量词修饰,表示程度的增进。

1.1.3 并存性加合

表示隐含性状 (属性与状况)、现象的并合,具有时间的同时性与空间的共存性。

(10)整个 7000多个武士俑,又服饰不一、神态各异、身着重彩 (出土后颜色多脱落)、手执戈矛,使人想见古代的艺术家和劳动人民,……!

上例表示不同性状的并合。同时也可体现在不同现象、说法以及属性判断的并存上。

(11)我的丈夫伊恩为象类的生存,已奋斗了近 20年,……。事实上,这又是一场无望的奋斗。

上例表示不同属性判断之间的并合。由于“事实上”③这里作为固化转折关联成分,暗示前后语义上的逆转。的存在,我们可以明确感到 “又”的隐含项是与本句相逆的。

(12)又有一说,在 1820年左右,一位不知名的人以 11英磅买了这把琴。1845年一名绅士的佣人把这琴带到琴店,卖了一个基尼,约21先令。

上例表示不同说法、现象的并存,隐含着关于“这把琴的来源”还有其他说法。根据我们的统计,这种前项隐含的并存性加合“又”字句大致上每 1000句中出现 6句,出现频率较前两者有很大差异。

吴振国 (1990)提到 “句内前项”①“句内前项”的实例可以参见吴振国 (1990),(25)~ (30)例句。,其实这类隐含前项都是以转喻 (指称化、修饰化)形式位于主语、定语和状语的位置上,句内出现的代指成分作为明确隐含项的提示性成分起到对前项索引的作用。

1.1.4 典型的构式化用法

此类隐含句的前项完全在话语之外②此点得益于二审专家的意见,在此表示感谢。,是隐含式中更为典型的用法,其中“又”加合义与其他类相比最为淡化,已经有构式化倾向。如:

(13)岁月如梭,元旦又至。

这些隐含句主要与自然规律、人类活动等周期性、惯常性事件相关,多在叙事、会议、广播等场景中用于交代背景,经常使用已经有习语化的趋势。例 (13)与时令相关,是一种自动式周期性重复。有时直接作为插入语,如:

(14)1974年,当喧闹的春天又一次来到骊山脚下的时候,西杨村一年一度的打井工程开始了。

与时间配合也可表示人类社会活动中的惯常性事件,如:

(15)又一个礼拜天到了,莱恩科大叔急着打听他的信件,早早就来到了邮局。

1.2 隐含前项句的认知解释

上述各例虽隐含前项,但总会让人感到前项的存在。 “从逻辑上讲,只有同类才能相加,……这种‘加合’是建立在前后项同类的基础上的”(邵敬敏、饶春红,1985),也就是说只有同一语义范畴的项才能加合,但另一方面,单项是无法加合的,因而也要求加合项至少为两项。上述各例虽只出现单项,但却暗含两项或多项结合的可能。前项虽是一个缺省值 (default),但并不是消失,而是由于语用上的要求被其“隐含”。

人类具有缺省推理的能力,所谓缺省推理,就是在有些信息“缺省 (default)”的情况下所进行的推理,主要是依据常规关系来补足或阐释有“缺省”的显性表述,以使这个显性表述成为一个相对完备的表达。(徐盛桓,2005)由上可知,“又”的语义具有 [+非单项性 ],这表明了事件或事体之间的常规关系,当只出现单项时,预示还有其他相关项存在,在完形的作用下会产生对前项的索引。格式塔 (gestalt)心理学把这一心理特征概括为 “完型趋向律”,认为当人遇到一个不完整的感知场时,在条件许可的范围内就会以一种“可预见”的方式把这个场 “看成”是 “好”的完形 (configuration) (Koffka,K.1935/1997:1-18;徐盛桓,2005)。“又”字句中的提示性成分辅助了这一过程的完成,相邻原则 (proximity principle)和相似原则 (similarity principle)则起到了重要作用③在人们的心理空间中,识解为相邻或相似的事物倾向于感知为一个完型,见徐盛桓 (2005)。。

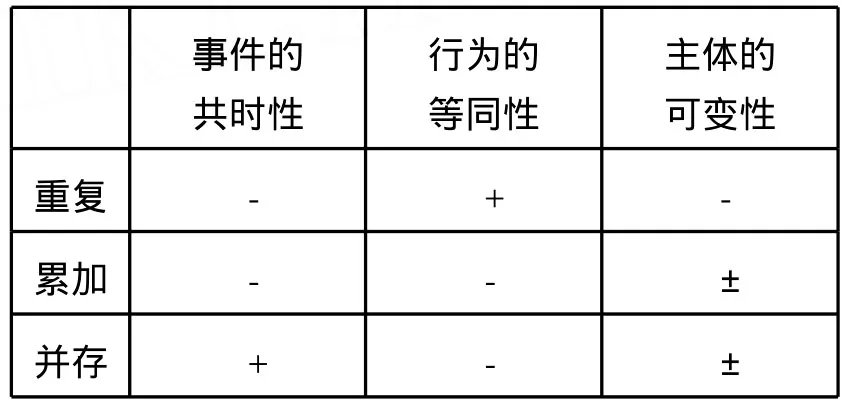

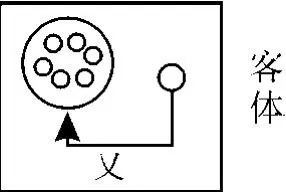

紧邻重复性加合中,由于“又”的作用,前后紧邻复现的动作行为之间具有了相似性,同处时间链条而具有相邻性,从而识解 (construal)成是一个完形。在时间成分和动量修饰成分提示下,会激活相似的隐含加合项,如例(1)、(2)。意象图式如下:

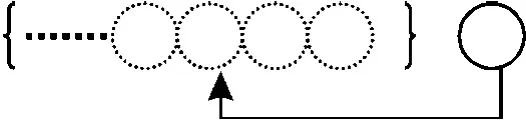

恢复性重复加合中,由于“又”的作用,原初情状与现处情状之间具有了相似性,同处于时间链条而具有相邻性,从而识解成是一个完形。在时间成分和句子本身含有的暗示原初情状成分的提示下,会激活相似的隐含加合项。与紧邻类不同在于,由于原初情状和现处情状之间具有间隔,不是逐项加合而是隔项,说明在完形过程中相似性起到主要作用,如例 (3)、(4)。意象图式如下:

累积性加合与重复性加合一样,本句中都具有时间成分,不同在于含有名量词以及状态动词和动态形容词等成分,在 “又”的作用下,原来的数量、程度、状态与现在的情况具有了相似性,同处时间链条而具有相邻性,从而识解成是一个完形。在时间成分以及名量词短语、形容词形式宾语、状态动词补语这些提示性成分的作用下,会激活相似的隐含加合项,如例(7)、(8)、(9)。意象图式和紧邻重复类相似:

并存性加合不具有时间上前后性,而重在共时的性状、现象、看法。我们知道对于某一客体可以呈现不同的性状,表达不同的看法,而此类隐含句只出现一种,在“又”的作用下会促成对客体其他相似性状和看法的索引,从而成为一个完形。如例 (10)、 (12)。意象图式如下:

典型的构式化用法中,由于 “又”的作用,周期性自然事件以及惯常性人类活动中循环成员之间便具有了相似性,同处时间链条而具有了相邻性,从而识解成是一个完形。在时间提示语的作用下会激活相似的隐含加合项,如例(13)、(15),其意象图式如紧邻重复性加合。

1.3 “又”的语义指向

当共存语境不出现时,隐含前项便有多种可能,这与“又”的语义指向有关。关于语义指向,陆俭明 (1997:34-47)指句中某一成分在语义上跟哪个成分直接相关。对 “又”来说,所指对象却不限于句中,因此根据“又”与指向对象在句中并存与否,分成指内与外联①此点得益于初审专家的有益意见,在此表示感谢。两种情况。

1.3.1 指内

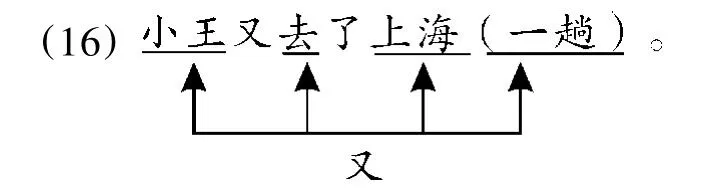

指“又”的语义指向不同的句内成分,看例 (16):

当 “又”指向 “去”时,隐含着 “小王以前就到 (或同一语义范畴的其他行为)过上海,这次在此基础上去了上海”;当 “又”指向“小王”时,隐含着 “别的人以前就去过上海,这次小王很可能是第一次去”,等等②按照理论上推算可以有 +++共 18种。。从高层意义可归为两种情况,一种是对于动词所表示行为的加合,另一种是对于动词必有论元或非必有论元的加合。前一种情况表示的是隐含的动作行为的重复或延续,后一种情况表示的是隐含的行为事体或对象的累加。两种情况都涉及时间先后性,“又”标示的是前后有界的行为、事体或对象的加合。如:

(17)赵树理问他,平时谁跟他有仇?这个老汉又说了这么一段情况:我村里的干部都是青年,大家都好到一个俊闺女那里去耍。

当表述的重点在 “说”上时,隐含着同属意义范畴中动作行为的加合,当表述重点在说话内容或言者上时,隐含着同属意义范畴中对象或事体的加合。

1.3.2 外联

指“又”的语义指向句外成分。与指内不同,外联关涉的多是,“又”字句中去掉 “又”后所描述的事件或情状重复多次发生或与之同类的事件多项加合。如:

(18)(之前至少有一年是丰收年)今年又是一个丰收年。

(19)(去年的今天是情人节 /去年和前年的今天是情人节…)今天又是情人节。

指内与外联的基本区别是:指内以后指为常,多用于单句;外联以前指为常,多用于复句。

2.前项隐含与“又”的转变与分化

如上所述,从重复、累加到并存,“又”的辖域在逐渐扩大,相应隐含加合项的性质也在变化,这些成为“又”关联化和情态化的基础,促使了“又”的转变与分化。

2.1 “又”的关联化

由同一语义范畴的动作行为、事体对象以及事件的加合,扩展到相关命题的加合,“又”便具有了篇章连接功能。

(20)占星学家所写的东西常常互相矛盾,可见并无科学根据。例如,有一位占星学家说,摩羯座主耐性、切实和野心。……又例如,据说属天秤座的人爱珠宝,爱音乐,爱美艳的衣服,爱花,是美丽的灵魂。

上例中“又”处在篇章中,连接前后彼此独立的实例。语篇开头是主题 (双划线所示),“又”的作用在于将篇章中彼此独立的实例加合在一起,对主题进行解释和论证,是一种说明性原因。有时“又”连接的就是有明确形式标记的原因,如:

(21)金的化学性质相当稳定,……。又由于黄金较贵重,在国际商场上作为硬通货使用。人类自从开始采金以来,共生产了近 11万吨黄金。①前句显示金 “性能稳定”,后句显示金 “较贵重”,两者语义上具有相似性,因而用 “又”加合、关联。

当主题位于篇章末尾,“又”处在并列末项时,其他的并列项有时会隐含。这时 “又”的作用在于关联同一主题下的不同命题,通过自身所具有的完形性与加合效力将隐含命题和显性命题加合在一起,对主题进行解释和扩容,虽然隐含命题未显露于表层形式,但其语力仍在。如:

(22)杨在薛家生了三男二女,丈夫不幸又去世。几十年的孤苦日子,杨三娥硬是顶过来了。

上例由于 “又”的作用,隐含着不单是“丈夫去世”就“几十年孤苦了”,如果我们根据语境将命题项补充完整,句义是这样的:

(23)杨三娥嫁到了姜家。谁知过了三年,丈夫夭亡。……。杨在薛家生了三男二女,丈夫不幸又去世。几十年的孤苦日子,杨三娥硬是顶过来了。

对语料的分析发现,表示关联的“又”作用在于连接独立并列项 (无论是语义上相近的还是相对的)并将并列项 (隐含项与显性项)加合在一起,对主题进行解释与证明。在一定程度上,可以认为“又”所连接的并列项,是更为广义的原因从句或句群。

2.2 “又”的情态化

“又”的情态化主要是在否定和反问的会话语境中逐渐产生和强化的,并与主观化密切相连。Traugott认为主观化强调局部的上下文在引发这种变化中所起的作用,强调说话人的语用推理 (pragmaticinference)过程 (Traugott,1995:31-34;沈家煊,2001)。关于 “又”的情态化,涉及两个方面:一是加强否定语气,一是加强反问语气 (吕叔湘 1999:633-635)。我们认为这两方面都与 “又”的隐含前项缺失有很大关系,并且由于 “又”及其所在句式的作用,两方面其实可以归结为一个功能,就是“又”的加强否定。为论述方便,我们仍分开讨论。

2.2.1 加强否定语气。相关现象多位学者已有过论述②参见邵敬敏、饶春红 (1985)、吴振国 (1990)、吴中伟 (1999)、马真 (2001)、史金生 (2005)、张京鱼、刘加宁 (2010)。,但仍有些问题有待商榷。如:

(24)他又不是医生,不能给病人看病。

(25)他不是医生,不能给病人看病。

形式上看两者的不同在于 “又”的有无。吴振国 (1990)认为这里 “又”的 “逻辑意义相当于联言联结词∧”,作用是连接必要条件的假设和前提。同时也有学者认为,此处“又”的作用是引起与本句意义上相逆的对待性前项的联想 (邵敬敏、饶春红,1985;张京鱼、刘加宁,2010),问题是为何只对相逆命题联想而不是其他呢?看来 “又”的作用还没有真正被挖掘出来。我们认为这是一种双重加强语气,一是命题本身的逆果推理③逆果推理是通过否定前件来否定后件,与逻辑上的充分条件假言推理的规则是相违背的。,通过否定前提条件加强否定 (前贤已论及);一是 “又”字本身暗含的加合效力使然。

(26)我又不是不跟你结婚,我又没有让你怀上孩子,怎么不好做人?

(27)你开的是旅馆,又不是政府的收容所,管那么多闲事干啥?

以上两例都是处于表示加合和情态化的中间态,分别是同类相加 (例 (26))与相逆对照 (例 (27)),不单单是对待性 (逆转性)前提。上例中,“又”处在并列诸项对反问句所示命题进行逆果推理的语境中,通过否定前提进而否定结论。“又”的作用是将前提条件加合,组成一个否定原因的集合 t1、t2、t3、t4……,我们记作 T,存在这样的推理:((T→Q)∧ ﹁T)→ ﹁Q。如例 (27),如果你开的不是旅馆,是政府的收容所,你可以管那么多的闲事;可是你开的是旅馆,又不是政府的收容所,所以你管不了那么多闲事。

这也涉及前提是充分还是必要条件的问题。侯学超 (1999:690-696)、吴振国 (1990)、吴中伟 (1999)①同时吴中伟也提及 “只有 P,才Q”时,实际上我们并不总是把 P作为Q的唯一条件,而是把 P作为Q的最典型的或最极端的条件。给予我们很多有益的启示。都认为是必要条件,如例(24),完整的模式是:“除非他是医生,才能给病人看病;可他不是医生,那么不能给病人看病。”不妥之处在于:如若认为是否定必要条件的前件,就是说推论结果的原因是唯一的,这与语料及语境事实不符,如例 (26)、 (27)。我们认为基础是充分条件的否定,由于语境吸收 (context absorb),“又”吸取了语境中的因果条件关系,又由于说话人语义重心和焦点选择的倾向性等主观性因素的作用,在否定性原因集合中说话人会针对听话人关注的对象,对最具否定价值的适宜条件进行否定,其他原因则隐含脱落,从而凸显②关于凸显可以参看史金生 (2005)。出最具推论结果的原因,并以转喻的方式隐含深层语义上诸多原因的加合效力。一方面只显示一个强因,另一方面又使听话人感到还有其他原因存在。否定必要条件前件是直接语用效果,而充分条件的多项加合则是深层语义。如:

(28)声音里带着啜泣:“残废人,走在路上都怕人看!”

“为什么怕人看?咱身残志不残!咱又不是做了什么坏事,有什么低人一头?……”

(28')咱又不是志残!→有什么低人一头?

咱又不是做了什么坏事 →有什么低人一头?

例 (28)中每个加合项都可以以此为因推出结论项。不同在于凸显点,这与说话人的主观性、对事态的认识程度有关。如果说话人认为“人的志向”是辩驳听话人最适宜的条件,就会将“志不残”突出显示而隐含其他,如果说话人认为“道德和法律”是辩驳听话人最适宜的条件就会将 “做了什么坏事”凸显而隐含其他。

2.2.2 加强反问语气,“又”加强反问语气时,不用“又”后句子仍然成立,只是语气有所减弱。如:

(29)这点儿小事,又费得了多大功夫?

(29')这点儿小事,费得了多大功夫?

上例“又”的有无的确在语气的强弱上有明显作用。那么“又”加强语气是如何造成的?“又”引导的隐含又是什么呢?邵敬敏、饶春红(1985)、柴森 (1999)、殷树林 (2008)认为背景句和反问句存在着一定的对立关系,“又”表示的是对待性的加合关系,通过对比来加强语气。在此基础上柴森 (1999)、殷树林(2008)进一步提出隐含项与反问句之间存在着“对立的两面没有调和的余地”和“对立的两面会带来相同的结果”,也就是隐含项对“又”字反问句所表看法的“显同”与“显异”。如:

(30)顾八奶奶…… (自负而又自怜地)可是会说话又有什么用,反正也管不住男人的心。

(31)你看你,走到门口又犹疑什么?

按照殷树林 (2008)的解释,例 (30)隐含背景句“不会说话固然不好”,例 (31)隐含“没出门可以犹豫。”这样解释有一定的道理,可是例 (30)可以有这样的背景句:“ (不会说话也不是不好,)可是会说话又有什么用”,例 (31)可以有这样的背景句:“你看你,(在家里没犹豫,)走到门口又犹豫什么?”

既然隐含项与反问句所述意图可正也可逆,就触发我们从更抽象的“又”的加合义上考虑。结合“又”处于特指反问句①反问句中含有疑问代词或副词等成分,如“什么,多大、怎么”等。特殊的语用环境,我们认为一方面反问是对命题意义提出质疑,也是一种否定;一方面“又”表示加合,两者共同配合通过对特指成分可能的加合项否定,也就是对隐含 (潜在)可能性的否定来加强否定。其中隐含这样一个推理:既然另一种方法或事态连存在的可能都没有,就更谈不上累加了,因而语气得到加强。如:

(32)“一张土拨鼠的皮,”他道,“……。我们把它自由放走,又怎么去寻求对我们损失的补偿呢?”

上例通过对寻求损失补偿方式的可能性的否定来加强反问语气,达到申辩的目的。在更大的语段中,会有一些表示对可能性追加的渺茫与绝望的成分共现。如:

(33)她柔情脉脉地说,“我会想办法弄清他什么时候走的。”“那又有什么用呢?”他仍是那么绝望无奈。

上例直接通过后续句表达出加合无果的无奈与绝望。此外,殷树林 (2008)中指出不成立的一句,原文例句序号为 (19):

(34)*“不行,你们太了解我们的底细了,又哪能留着你们,得灭口。”高洋说……

我们在北大语料库发现这样一例:

(35)……,一亩一分土地都不给,那些盲目上马的开发、房地产项目又哪里会有容身立足之地呢?

其实两句都成立,“又”加强否定语气依然是通过对 “留你们的方式”和 “容身的方式”追加的可能性的否定来实现的。

与加强否定不同,此处“又”所隐含的前项由假设条件变为可能性,主观性变强。然而,即使变为更为抽象的 “可能性”,“又”的加合效力还是存在的,这与保持原则 (沈家煊,1994)也是一致的。

3.结语

本文首先对以往存在纠葛的重复、累加、并存等概念进行了界定,并在此基础上根据“又”隐含前项与后项之间的语义关系,从重复性加合、累积性加合、并存性加合、典型构式化用法等四个方面对 “又”字句进行了讨论,继而通过认知完形理论对本句如何唤起对前项的索引做出了解释。从重复、累积到并存“又”辖域不断扩大,对 “又”的关联化与情态化产生了一定影响,促使了“又”的转变与分化。

“又”的关联化产生于 “又”辖域扩大的动态过程中。前项隐含的 “又”字句中 “又”的作用则是将隐含命题和显性命题加合在一起,对主题进行解释和扩容,虽然前项隐而未现但语义效力仍在,从广义上看 “又”实际上关联的是原因从句或句群。

“又”的情态化发生在最具主观化条件的否定句与反问句中。在加强否定语气中,由于语境吸收和说话人或表述者选择视角的作用,从而凸显表层“又”字句所加合的项,使之成为最具推论结果的原因,否定必要条件前件成为直接语用效果,而充分条件的多项加合是其深层语义内涵。在加强反问中,隐含项由假设前提到可能性,加合项变得更虚,然而对于情态化表达的深层语义基础,加合“又”的效力仍在,与反问句式配合,一起通过对加合的可能性的否定来加强否定。

柴 森 1999 《谈强调反问的 “又”和 “还”》,《世界汉语教学》第 3期。

陈立民 张燕密 2008 《释 “还、再、又”》,《语言研究》第 3期。

陈月明 1987 《“又”的一种语法意义新解》,《语言教学与研究》第 2期。

侯学超 1998 《现代汉语虚词词典》,北京大学出版社。

陆俭明 1997 《关于语义指向分析》,《中国语言学论丛》第 1辑,北京语言文化大学出版。

吕叔湘 (主编)1999 《现代汉语八百词》(修订本),商务印书馆。

马 真 2001 《表加强否定语气的副词 “并”和“又”——兼谈词语使用的语义背景》,《世界汉语教学》第 3期。

邵敬敏 2007 《汉语语义语法论集》,上海教育出版社。

邵敬敏 饶春红 1985 《说 “又”——兼论副词研究的方法》,《语言教学与研究》第 3期。

沈家煊 1994 《“语法化”研究综观》,《外语教学与研究》第 4期。

— — 2001 《语言的 “主观性”和 “主观化”》,《外语教学与研究》第 4期。

史金生 2005 《“又”、“也”的辩驳语气用法及其语法化》,《世界汉语教学》第 4期。

史锡尧 1990 《副词 “又”的语义及其网络系统》,《语言教学与研究》第 4期。

吴振国 1990 《前项隐含的 “又”字句》,《语言教学与研究》第 2期。

吴中伟 1999 《论 “又不 P,~Q”中 “又”的意义》,《汉语学习》第 4期。

徐盛桓 2005 《语用推理的认知研究》,《中国外语》第 5期。

殷树林 2008 《试谈 “还”和 “又”的反问用法》,《南开语言学刊》第 1期。

张京鱼 刘加宁 2010 《汉语间接否定拒绝句式 “又不 /没有”的语义背景和使用条件》,《汉语学习》第 1期。

Traugott,E.C. 1995 Subjectification in grammaticalization.In Stein,D.and S.W right,eds.,Subjectivity and Subjectivisation in Language,31-54.Cambridge,UK:University Press.

Koffka,k. 1935/1997The Principle of Gestalt Psychology.《格式塔心理学原理》,黎炜译,浙江教育出版社。

An Analysis of the Hidden Front Items of Sentence Structure withYou(又)

LIU Cheng

(Linguistic Institute,Shanghai Normal University,Shanghai200234,China)

you(又);implication;configuration;relevance;modality

By analyzing the wordyou(又)in the syntagma and discourse,and studying its implied semantic meaning,within pragmatic and cognitive theory,thispaper attempts to explore the nature of the hidden items,their relationship with the sentence withyou,aswell as their impact on the wordyou.

H146.3

A

1674-8174(2010)04-0081-08

2010-06-13

刘丞 (1983-),男,河南安阳人,上海师范大学语言所硕士研究生。主要从事现代汉语语法和对外汉语研究。

①本文写作过程中得到导师张谊生先生悉心指导,并根据匿名审稿专家意见做了较大修改,谨致谢忱。

【责任编辑 胡建刚】