立足化学课堂 培养学生素能

——化学新课程教学中培养学生自主学习能力的几点做法

李虎山

(南京市第九中学 江苏 南京 210018)

基础教育改革的重要任务之一是培养学生的学习方式。 课程改革明确提出了“注重培养学生的独立性和自主性,引导学生质疑、调查、探究,在实践中学习,促进学生在教师指导下主动地、富有个性地学习”的目标。 课改的任务包含提倡培养学生的自主学习能力, 提倡自主、探究与合作的学习方法,以促进学生创新意识和实践能力的发展。 自主学习对高中学生来说,课堂是学习的主要场所和主渠道,教师则是最主要的实施者。 本文从化学教学的角度,浅说如何利用新课程教学培养学生自主学习能力的几点做法。

一、 指导学生学会看书,培养其自主阅读能力

俄国鲁巴金说过“读书是在别人思想的帮助下,建立起自己的思想”,阅读是学习者获取知识,掌握信息的重要途径。

新课程教材有非常丰富的栏目设置,更有非常精辟的内容表述。 在指导学生阅读时,要根据新课程内容及知识结构,指导学生学会粗读和精读。 对于教材新内容的预习,要求学生首先粗读掌握教材内容的概貌,并在大脑中形成初步印象,了解知识的条理特点。 而对于教材中的新概念、新定义、物质的结构特点、物质的重要性质、 实验现象及物质的用途以及他们之间的相互关系,则需反复阅读、体会、思考、记忆,对于一些易混淆的概念,则需在阅读中其差异和类似之处加以比对,以体会知识的个性特点,增强记忆效果;对于疑问或难以理解之处,可以记录在笔记本上或在课本上做出标记,以便带着疑问去听课。 如《化学计量在实验中的应用》与传统教材相比语言更加精练和浓缩, 课外阅读内容更加丰富。 指导学生必须精读关于“物质的量”的概念,“摩尔”的定义,弄清“物质的量”与“摩尔”的关系,1 摩尔的基准, 阿佛加德罗常数与6.02×1023的关系,“物质的量”与微粒数、气体体积、物质质量、溶液浓度等之间的关系,微粒的“摩尔质量”及各物理量的换算。 而对于“国际基本物理量”、“科学视野”、“科学史话”、“资料卡片” 等栏目在阅读时只需粗读。

通过目的性非常明确的阅读预习,可使学生在听课时更加集中注意力,在解决疑点、难点的学习时,必能主动获取教师讲解的精华并在听课时与老师互动,而当问题得以解决并突破难点之后,学生的情绪一定是积极而兴奋的,这样必然会在大脑中产生深刻的刺激,留下很深的印象。 长期坚持与实践,定能激发学生学习的主动性,自学和阅读能力必会大大提高。

二、设计好演示实验,培养其探究和观察的能力

化学是一门实验科学,化学实验中五彩缤纷的现象往往会引起学生的极大兴趣。 把现实生活中的各种现象与学科知识联系起来,可以让学生真实地感受到化学与生活密切相关,从而激发其学习化学的兴趣。 因此,教学活动中必须设计好实验, 尤其是课堂上演示的实验,并注意实验的可行性与实验设计方法的引导。

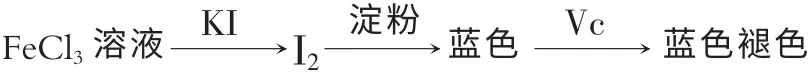

例如“设计实验比较Vc、I-、Fe2+还原性强弱”。 本设计涉及到氧化剂及其还原型, 还原剂及其氧化型的确立,如何将它们整合到氧化还原反应中,这就要求学生有较强的知识基础和探究能力。 实验中,多数同学也会认真分析做出一些设计,但都不尽完善,甚至还会出现了将I-与Vc 或Fe2+混和来观察现象进行还原性大小比对的方案。 此时教师应引导学生思考:Fe3+的氧化性只有与氧化产物比较、Fe2+的还原性也只有当它做还原剂后与还原产物比较。如何将它们“摆放”到同一反应中呢?启发学生要比较Vc、Ic、Fe2+还原性强弱, 只有设法将其变为还原剂与还原产物, 然后依实验现象分析才能确定。 步步引导深入思考,最终设计的最佳方案应该是:

在实验课上,观察与思考是必须要同时进行的。 看演示实验,更要观察实验的仪器及装配,观察实验时药品的状态、颜色、气味等的变化及变化过程中伴随的各种现象,观察老师演示实验的规范操作等。 此外,对于一些学生可以动手演示的实验, 应多将机会留给学生,让他们从中体验实践的快乐。 例如在突破“二氯甲烷没有异构体”这一难点的教学中,可以将塑料模型交给学生,也可以让学生自己准备好橡皮泥和牙签,亲自搭建一下二氯甲烷可能有的结构,教师再指导学生对比“不同”结构的二氯甲烷到底“不同”在哪里? 学生则豁然开朗! 在动手的过程中,学生获得了知识,解决了疑难并体验到了学习的快乐,其自主学习的兴趣必然会大大增加。

三、指导学生学会思考,培养其思维的深刻性

对问题有较深刻的思考与分析能力是学会学习的目的。 故在化学教学中教师应在问题设置、课的结构安排上加以研究,以便能引导学生学会分析与思维。 在教学中,要向学生充分展示思维的过程,把教材中的知识背后材料及科学活动过程加以充分展示,展示思维的发生发展过程,这样既可使学生能更好地理解掌握和应用知识, 又能达到促进思维能力的发展和提高的目的,提高其思维的深刻性。

首先,课堂上要充分调动学生的情绪,使学生能眼、脑都处于活跃状态。 课的结构上,争取把老师讲解为主的授课形式,变成问题讨论或方法探讨的课型;将演示实验,尽量改成部分或全体学生都能参与的小型实验或可由学生演示的实验,以激发学生的主动参与性和创造性。

其次,课后提倡学生先复习课堂所学内容再行独立作业。 对作业中存在的共性问题,要注意纠错的时效性,鼓励和赞赏学生自己订正,共同探讨找出问题所在。 并对共性问题有针对性地补漏,安排必要的反馈训练或评讲。

第三,有针对性地设置综合度大的练习让学生自评或互评。 学生自评或互评的过程中,会积极动脑,会相互讨论交流,会不断加深对知识的理解和巩固,而更综合更困难的问题,他们会主动与老师探讨。 要即时鼓励和推介那些解题思路及方法比老师还要简捷明析的学生,以增强其自信心与潜能力, 提高其学习兴趣和探索精神。

四、指导学生学会整理归纳,培养其综合应用的能力

及时整理记忆和贮存所学的知识,是学会学习的重要环节,对相近的知识易混的概念学完后更要及时进行整理,形成系统化、概括化的知识技能结构,从而使新知识得到内化。

1.关联性归纳。 通过关键字词和相近内容的相似或相关而建立关联,进行归纳总结。 例如,在学完“化学键,晶体结构”的知识后,教师可引导学生分析各类晶体熔化时所克服的作用力,推导出影响各类晶体熔点高低的因素,从而将原子半径、键长、键能与离子晶体、原子晶体、金属晶体熔点高低这些知识点整合在一起。

2.推理性归纳。根据学生获得的个别结论,引导其总结推理获得全面而完整的知识。 如在学习了“醇”与“酚”后,可把-OH 活性与烃基的影响进行比对,得到醇与酚的性质差异的结构原因,根据伯醇、仲醇催化氧化时的产物不同,从而总结概括出醇类催化氧化的机理等。

3.总结性归纳。引导学生对化学知识整理,将零散知识联系起来, 形成一定的知识结构和一定的化学思维。如对于“元素及其化合物”知识,应从性质、制备、用途、鉴别、贮存等方面去总结,对于物质结构、元素周期律的学习,则从其结构入手,推断其性质及用途。

新课程教学的舞台是非常宽广而且丰富多彩的。 学生是学习系统的主体, 他们能够对自己的学习负责,能自我操纵学习,具有主体性、独创性和超前性;作为化学教师在化学这门以实验为主的学科教学中,利用学科特点,充分发挥主导作用,并根据化学科学的特点灵活运用教学方法和手段,必然会促进学生自主学习意识的形成,并有助于形成他自己独特的学习风格和良好的自主学习方法。

[1] 宠维国.自主学习:学与教的原理和策略[M].上海:华东师范大学出版社

[2] 李虎山.化学创造教育中几个观念的确定与强化[J].化学教与学,2006,(15)

[3] 李建平.普通高中如何实施研究性学习[N].中国教育报,2001.531,第4 版