张永寿的剪纸人生

文/费文明 图/由上海工艺美术提供

张永寿的剪纸人生

文/费文明 图/由上海工艺美术提供

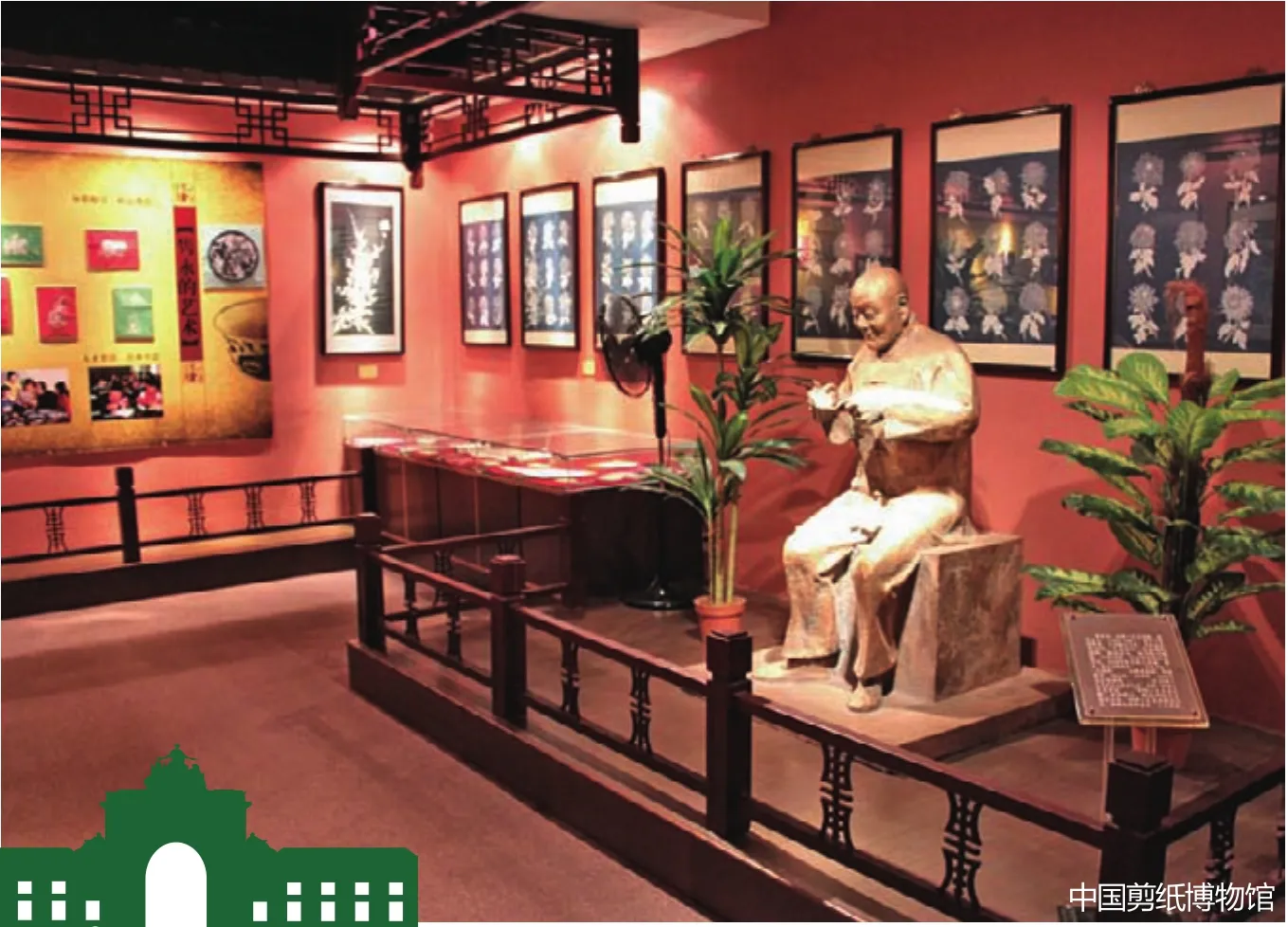

中国剪纸博物馆

地址:江苏省扬州市马家巷2号

电话:0514-87335122

交通:公交4、12、26、32、33、66路到琼花观下,步行200米到东圈门汪氏小苑旁

他是谁?他是扬州剪纸的传人——张永寿,张氏剪纸的第五代传人。他从艺70余年,他的剪纸灵秀、清素、雅致,传达着浓厚的文人精神。他的血液里流淌的是数不尽的才情与诗意。他创造了自己的剪纸品牌“张三麻子”,他又是全国授予的34位工艺美术家中,唯一一位获得“中国工艺美术大师”称号的剪纸艺人。他终其一生,直到鬓角花白,培养了第六代剪纸传人。他的剪纸人生告诉我们一个道理:花一辈子的时间在一门艺术上,是多么可贵与执著。

当张永寿的剪纸呈现于我眼前的一瞬间,我被那清素、单纯所震颤,似乎由热闹繁华的烟火人间,一下子走进了神圣高蹈的宗教世界。我忍不住用笔尖挑起剪纸的一端仔细观看,这纤纤薄薄、空灵剔透在纸片儿,让我顿生对微渺生灵的怜爱与对轻纤之物的关怀。

张永寿如何剪出这些灵秀、唯美而雅致的作品?他的作品如何与众不同?在他手中,剪纸的功能发生过怎样的改变?带着这些问题,我开始走进张永寿的剪纸人生。

剪纸走天涯的漂泊岁月

1906年腊月十八日,张永寿出生于江苏省扬州城内大流芳巷“十八家”张氏老宅。他12岁随父学艺,成为张氏剪纸的第五代传人。天资聪颖的张永寿,学了一年便很得剪纸要领。因生活所迫,13岁的他就手提一只盛放剪刀、纸张的小木箱,在扬州、仪征、六合、天长等地的许多集镇和农村游走,售卖他的剪纸。他的剪纸作品多为窗花、灯花、枕花、帽花以及鞋样花,由于剪得灵活逼真、神态自然,所到之处皆受欢迎。扬州的一些外国传教士也常索买其作品带回国内。

几年的风餐露宿,在张永寿的心里,并非艰苦难熬的时光,我们想象得出曾经有一位意气风发的少年,肩挑小木箱,伴着小木箱咯吱咯吱的晃响,一路哼着小曲儿,走在前村后里、市前镇后。纷乱的年代,别人用毛笔作画,他用剪刀剪画,所以他将他的宝贝剪刀谓之铁笔,自封“铁笔画家”。他还在自己的手艺箱玻璃板上写着这样两行字:“全球第一、独占江苏”,充满了年轻人闯荡江湖的理想与霸气。

每逢佳节思故乡,19岁的张永寿在1924年结束了长期走乡串镇的漂泊生活,带着剪花样一流的好功夫回到了扬州。在扬州的辕门桥(今国庆路)摆摊剪纸。后因与多子街德兴衣庄老板叶树堂交情甚好,张永寿得以叶的衣庄门楼开店设铺,从此结束了摆摊生涯。

后来,张永寿的名声大了,自然仿冒货也多了。于是,他想可以为自己的剪纸艺术做个品牌,因为他在家中排行老三,面有微麻,人称“张三麻子”,便取名“张三麻子”。为了让顾客能辨别真假,张永寿还自编宝塔诗一首,诗文如下:张/三麻/剪花样/百式皆像/名扬全市上/人称剪花巧匠/名誉不是一日创/各界妇女看了欢畅/如果需要什么新花样/就请来到扬州多子街上。他将这首宝塔诗刻成木印,印在纸上,用这样的纸包裹售出的花样。而这样的印,不但起到辨别真假的作用,而且成了张永寿剪纸的独特商标,这些通俗易懂的语言、别具一格的包装,在孩童的传唱之下更加声名远扬。

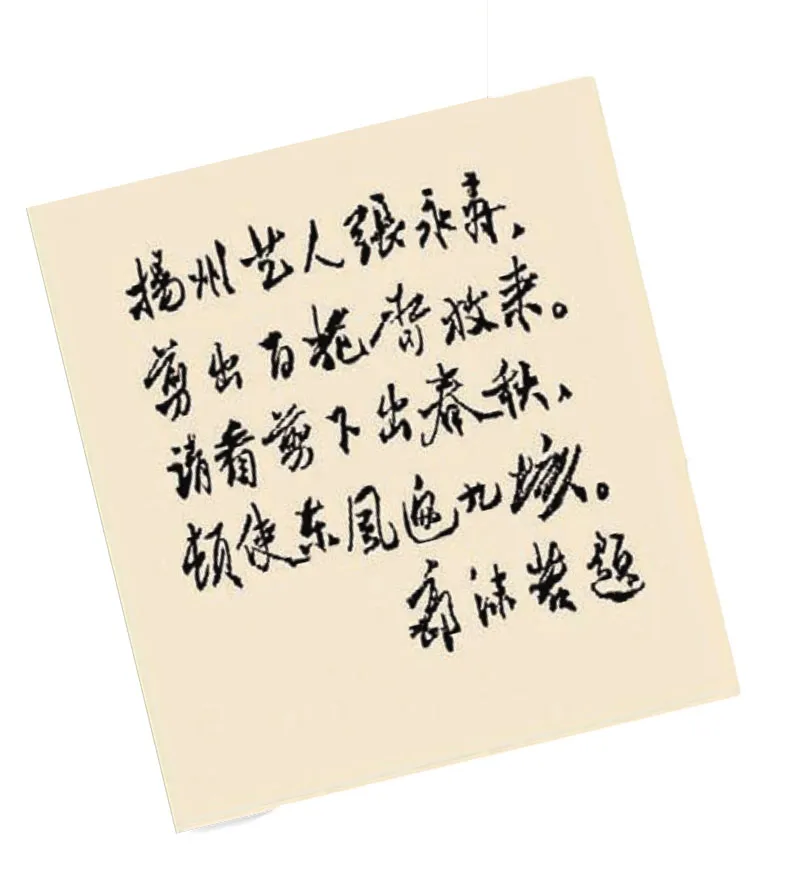

为郭沫若诗集配上剪纸画

解放后,张永寿因为适逢写实风格的大潮,站在了时代艺术之巅;那么,1959年他为郭沫若先生的《百花齐放》诗集配上101幅剪纸画,则是他朴素的顺时而动。这些剪纸作品在郭沫若看后,题诗云:“扬州艺人张永寿,剪出百花齐放来。请看剪下出春秋,顿使东风遍九垓。”剪纸配在郭沫若的诗旁边,为文艺政策作了形象而具体的诠释与宣传,在时代的中心华丽亮相,抽象而含蓄地表达了“百花齐放、百家争鸣”。

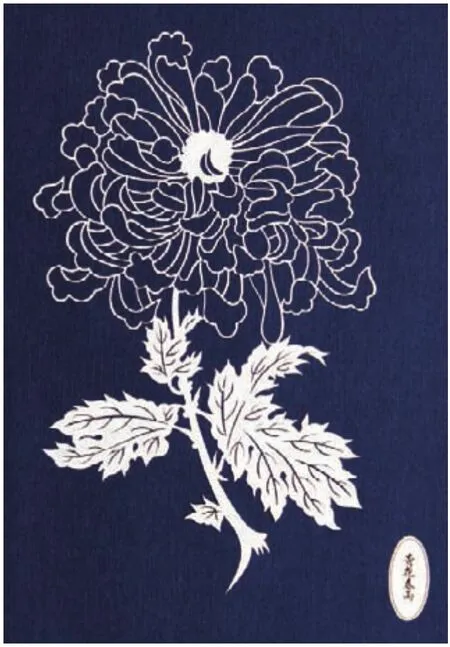

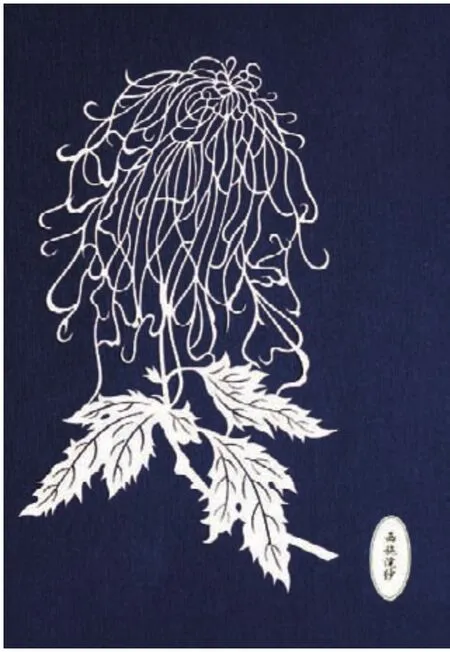

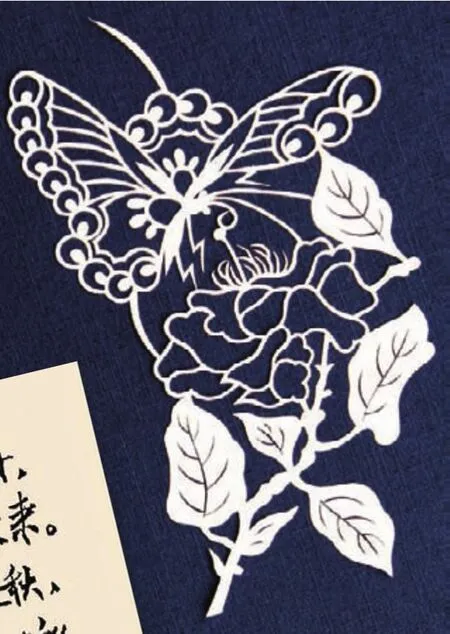

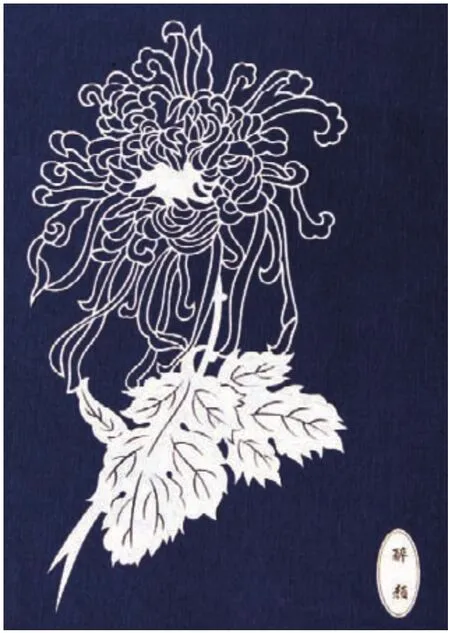

如果说,《百花齐放》剪纸对外有所依托的话,那么,《百菊图》则是他对于剪纸艺术本体的回归。可以说,1979年创作的《百菊图》是他一生艺术成就的精华。他酷爱菊花,人称“菊痴”。 《百菊图》里有101幅菊花,足见他对菊花的了如指掌、痴迷若醉。因为写实,所以严谨;因为痴醉,所以超然。面对《百菊图》,各种菊花千姿百态,纤巧动人,有“西施浣纱”的婆娑飘影,有“醉颜”的羞云舒卷;有“杏花春雨”的清新润展,也有“梨得菊”的无羁奔放。书画素养的浸润、文人精神的感染、才情与诗意的蓄养,使他从写实的泥淖中跳脱出来,走向了一片自由舒展的开阔天地。1980年,张永寿又创作了《百蝶恋花图》。“蝶恋花”是词牌名,也是传统味儿深厚的意象。他在花朵边上加上翻飞起舞的蝴蝶,一动一静间让人感叹大自然的美妙。

杏花春雨

西施浣纱

芙蓉蝶

醉颜

剪纸艺术与文人情结

可以说剪纸艺术,初诞生是一种原始的、体现先民们稚拙观念的艺术;当礼仪兴盛,剪纸依附于各种礼仪;之后,又从神坛走向民间,满足了人们穿鞋披衣、美化住宅、妆点节日等实用性需求;当绿、蓝、灰成为一个年代的主色调,当朴素节俭成为整齐划一的生活方式,作为花样的剪纸已难在民间找到生存的土壤。

一直凭借剪纸来卖艺养家的张永寿,为了生存他想到用纯白的剪纸衬上色纸,装裱于镜框中,或者裱糊于纸页里,让剪纸获得了书法和绘画的地位。那个时期,一直被视作雕虫小技的剪纸,也在全国美展中找到了一席之位。于是,张永寿交游的文人也络绎不绝起来,如郭沫若、王朝闻、梅兰芳、刘海粟、费孝通等。他也经常和扬州的画家们一起,去扬州博物馆欣赏“扬州八怪”的字画,听他们品评郑燮的兰竹、汪士慎的梅花、黄慎的草书……使他眼界始明、胸臆顿宽。

在与文人、画家的交往中,张永寿不断地得到了艺术的养分,他也在积极地将书法和绘画融入他的剪纸。如果说他从前的作品追求的是栩栩如生的写实功力,那么,在充分地吸收书画的养分之后,他开始追求富有文人气息的清逸超迈的写意境界。从实用功能到欣赏功能,是对剪纸疆域的大幅扩展,而文人气息的渗透与弥漫,则是对剪纸品格的巨大提升。

编辑:沈海晨 mapwowo@163.com