安徽地方高校科技创新能力的实证分析

李荣富

(池州学院 经贸系,安徽 池州 247000)

安徽地方高校科技创新能力的实证分析

李荣富

(池州学院 经贸系,安徽 池州 247000)

地方高校科技创新能力是国家创新体系和区域创新体系的重要组成部分,对其分析和评价既有利于地方高校自身科技创新能力的提升和改进高校科研工作管理,又可以为宏观决策部门和社会各界对地方高校科技创新能力评判提供有价值的参考。以安徽省地方高校为样本,通过建立分层评价指标体系,运用因子分析方法对2010年地方高校四个维度的创新能力和总体科技创新能力进行了实证研究,得出了具有参考意义的结论,并建议安徽地方高校在注重资源优化配置的同时,重点培养技术创新能力,大力提高产出效率和知识市场化的能力。

地方高校;科技创新;因子分析;区域创新体系;创新能力

1 引言

2012年3月15日国家教育部和财政部共同发布《教育部、财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》(教技[2012]6号),指出“积极推动协同创新,促进高等教育与科技、经济、文化的有机结合,大力提升高等学校的创新能力,支撑创新型国家和人力资源强国建设”。在当前的国际政治格局和经济形势下,高等学校的创新能力尤其是科技创新能力比任何时候都更为需要和迫切。无论是部委院校还是地方院校,科技创新能力的形成和提升是其一项重要的任务和职能,也是我国经济持续发展的核心内容。所谓高校科技创新能力,是高校在产学研体系中作为一个科学研究、社会服务、人才培养和知识创新的一个主体,以市场为导向,根据企业和社会基于提高全要素生产率的需求进行不同层次上原创性的研究与开发,并将研发成果有效转化为生产力(包括科技创新成果的物化和高素质人力资本的累积)的综合能力,是国家创新体系和区域创新体系的重要组成部分。从内容构成上来看,高校科技创新能力应包括制度创新能力、基础创新能力、学科创新能力、技术创新能力和知识创新能力等五个方面维度。

合理评价和分析区域地方高校的科技创新能力对于改进高校科研工作管理、优化科技资源配置和提高投入产出效率、加大高素质人才培养有着明显的导向作用[1]。安徽省作为中部正在迅速崛起的教育大省,正在向教育强省的目标迈进,其地方高校的发展尤其是科技创新能力的高低对教育和社会经济发展的贡献举足轻重。因而,有效分析安徽省地方高校的科技创新能力既是地方高校了解自身科技创新水平和更好服务于社会经济发展的需要,也是政府决策部门和社会不同层面对地方高校科技创新能力评价的参考。基于此,本文构建了的评价地方高校科技创新能力的相应指标体系,采用多元统计中的因子分析法对2010年度的安徽地方高校的科技创新能力进行了实证分析。

2 构建实证分析多维度指标体系

我们借鉴近期与本研究有关学者的研究成果[2-4],同时根据安徽省高校科技创新的特点,并结合安徽省区域经济发展的现实阶段和政府的政策导向,会同有关专家经过反复讨论研究,放弃了制度创新能力的各软性指标,选择了反映学科创新创新能力、基础创新能力、技术创新能力和知识能力的硬性指标,最终构建出安徽省高校科技创新能力综合分层评价指标体系(表1)。综合评价指标体系分为三层17个指标:第一层即顶层为高校科技创新能力层,其下分为两层,具体为第二层和第三层;第二层分为四级即基础创新能力、学科创新能力、技术创新能力和知识创新能力;第三层为第二层各级的具体指标。在因子分析中17个具休指标分别以变量X1, X2,…X17依次表示。

表1 安徽省高校科技创新能力综合分层评价指标体系

3 实证分析

3.1 数据来源

用于因子分析的权威性数据选自国家教育部科学技术司编辑的《2010年高等学校科技统计资料汇编》[5],因研究需要,分析中的相对指标数据是通过直接获取的有关绝对指标数据经过计算得到的,但并不影响数据的客观性。数据分析的时间维度为2010年度。安徽省地方高等院校69所,包括地方本科院校35所和部分高职高专院校34所,不含中国科学技术大学、合肥工业大学和安徽大学等国家部委所属高校。运用统计分析工具SPSS对2010年度安徽省地方高校科技创新能力作因子分析。

3.2 科技创新能力的因子分析

3.2.1 识别数据是否满足因子分析 利用原始变量数据的相关矩阵采用主成份分析方法(Principal Component Analysis Method)抽取因子和Kaiser正态 化 的 方 差 最 大 化 (Varimax with Kaiser Normalization)坐标轴旋转方法,得到因子分析有关前期结果(表2)。

由表2可知,样本充足性测度值KMO除学科创新能力为0.465(接近0.50)外,其他层次均在0.50以上;Bartlett球形检验的单侧概率均为0.00,小于显著性水平0.01即拒绝原假设 (存在单位矩阵)。因此,原始变量数据适合做因子分析。从提取的公共因子结果来看,分别提取的前若干公共因子对各原始变量的解释的程度以及累计方差贡献率基本符合经验尺度[6]。

表2 KMO和Bartlett球形检验及抽取因子信息

3.2.2 建立相应层次的因子得分和综合因子模型在检验数据满足因子分析的前提下,对综合评价指标体系中的第三层指标分别进行因子分析,取得对应的第二层各级指标(基础创新能力、学科创新能力、技术创新能力和知识创新能力)的合理因子,然后对第二层各级指标的因子进行线性加权求和分别得到各该层的综合因子F1、F2、F3和F4,最后以第二层的综合因子为基础进一步抽取因子即为第一层(科技创新能力)的最终因子和综合评价值F。

(1)基础创新能力因子分析得分和综合因子模型

由旋转后的因子得分,得到相应层次的因子得分模型和综合因子模型:

A1=科技经费总额 (x1)×0.212+科技课题当年拨入经费 (x2)×0.201+科技课题当年投入人数(x3)×0.209+科技课题当年支出经费(x4)×0.210+科技课题数(x5)×0.207;

基础创新能力综合因子F1(A1)=A1。

可见,基础创新能力因子A1主要受科技经费总额、科技课题当年投入人数、科技课题当年支出经费的影响,因而可将其解释为人力财力因子。而基础创新能力综合因子F1直接受基础创新能力因子A1影响。

(2)学科创新能力因子分析得分和综合因子模型

B1=教学与科研人员数(x6)×0.932+研究与发展人员数(x7)×0.909+研究与发展人员数中科学家和工程师比例(x8)×0.289+教学与科研人员中高级职称比例(x9)×0.519;

B2=教学与科研人员数(x6)×(-0.286)+研究与发展人员数 (x7)×(-0.310)+研究与发展人员数中科学家和工程师比例(x8)×0.801+教学与科研人员中高级职称比例(x9)×0.609;

F2(B1,B2)=0.47793×B1+0.33147×B2。

学科创新能力因子B1主要受教学与科研人员数、研究与发展人员数的影响,即可解释为人才投入因子,而B2主要受研究与发展人员数中科学家和工程师比例和教学与科研人员中高级职称比例的影响,可以解释为人才素质因子。学科创新能力综合因子F2受人才投入因子B1的影响较大,人才素质因子的影响亦不容忽视。

(3)技术创新能力因子分析和综合因子模型

C1=鉴定科技成果数(x10)×0.886+签订技术转让合同数 (x11)×0.723+当年技术转让实际收入(x12)×0.657;

C2=鉴定科技成果数 (x10)×(-0.027)+签订技术转让合同数(x11)×(-0.609)+当年技术转让实际收入(x12)×0.706;

F3(C1,C2)=0.46386×C1+0.40613×C2。

技术创新能力因子C1主要受鉴定科技成果数、签订技术转让合同数影响,可以解释为技术创新产出因子;而C2受当年技术转让实际收入影响最大,可将其解释为技术创新效益因子;技术创新能力综合因子F3受因子C1影响较大。

(4)知识创新能力因子分析得分和综合因子模型

D1=出版科技著作 (x13)×0.933+国内学术刊物发表学术论文数 (x14)×0.917+国外学术刊物发表学术论文数 (x15)×0.830+国家级以下科技成果奖(x16)×0.429+国家级科技成果奖(x17)×0.627;

D2=出版科技著作 (x13)×(-0.088)+国内学术刊物发表学术论文数(x14)×(-0.013)+国外学术刊物发表学术论文数 (x15)×0.016+国家级以下科技成果奖(x16)×0.843+国家级科技成果奖(x17)×(-0.449);

D3=出版科技著作 (x13)×(-0.152)+国内学术刊物发表学术论文数(x14)×(-0.145)+国外学术刊物发表学术论文数(x15)×(-0.311)+国家级以下科技成果奖(x16)×0.322+国家级科技成果奖(x17)× 0.628;

F4(D1,D2,D3)=0.4844×D1+0.21717×D2+ 0.20576×D3。

知识创新能力因子D1主要受出版科技著作、国内学术刊物发表学术论文数、国外学术刊物发表学术论文数影响,可解释为知识传播扩散因子;D2主要受国家级以下科技成果奖影响,可解释为地方激励因子;D3主受国家级科技成果奖,可以解释为国家激励因子;知识创新能力综合因子F4主要受知识传播扩散因子D1影响。

(5)地方高校科技创新能力(第一层)的最终因子和综合评价值

F(F1,F2,F3,F4)=0.291×F1+0.268×F2+0.252× F3+0.286×F4

科技创新能力(第一层)的最终因子F受到4个综合因子F1、F2、F3、F4的影响,按影响程度的高低,依次为基础创新能力综合因子F1(影响最大)、知识创新能力综合因子F4(其次)、学科创新能力综合因子F2(第三)、技术创新能力综合因子F3(最后)。

4 科技创新能力综合评价

计算各维度创新能力因子得分综合评价值F1、F2、F3、F4和科技创新能力因子综合评价值F并分别排序(见表3)。因限于篇幅,正文仅列出安徽地方本科院校35所,并分别以DFGX1-35为代号。

表3 2010年安徽地方高校科技创新能力及各维度创新能力的综合评价值及排序

从各维度创新能力综合评价值来看,在安徽省69所地方高校中,基础创新能力得分前10位的地方本科院校中排在第一位的为地方高校1(DFGX1),其他依序为地方高校3(DFGX3)、地方高校4(DFGX4)、地方高校2(DFGX2)、地方高校6(DFGX6)、地方高校 7(DFGX7)、地方高校 8(DFGX8)、地方高校5(DFGX5)、地方高校10(DFGX10)和地方高校11(DFGX11)。但还有6所本科院校排在高职高专院校后面,如地方高校19(DFGX19)、地方高校 23(DFGX23)、地方高校27(DFGX27)、地方高校 31(DFGX31)、地方高校32(DFGX32)和地方高校33(DFGX33)。

学科创新能力得分前10位的地方本科院校依次分别为地方高校 1(DFGX1)、地方高校 4(DFGX4)、地方高校 3(DFGX3)、地方高校 7(DFGX7)、地方高校10(DFGX10)、地方高校8(DFGX8)、地方高校 6(DFGX6)、地方高校 2(DFGX2)、地方高校5(DFGX5)和地方高校12(DFGX12),表明这些院校在学科创新中人才投入力度大,从事学科创新的人才积累能力较强。在学科创新能力排序上也有6所排在高职高专院校后面,如地方高校 16(DFGX16)、地方高校 17(DFGX17)、地方高校 26(DFGX26)、地方高校28(DFGX28)、地方高校 31(DFGX31)、地方高校33(DFGX33)。

技术创新能力得分前10位的地方本科院校依次分别为地方高校 2(DFGX2)、地方高校 5(DFGX5)、地方高校4(DFGX4)、地方高校1(DFGX1)、地方高校 3(DFGX3)、地方高校 9(DFGX9)、地方高校6(DFGX6)、地方高校7(DFGX7)、地方高校16(DFGX16)和地方高校12(DFGX12)。这些院校在技术创新的产出和效益方面较为靠前。但有11所本科院校在技术创新能力得分上排在高职高专院校后面。

知识创新能力得分前10位的地方本科院校依次分别为地方高校1(DFGX1)、地方高校2(DFGX2)、地方高校3(DFGX3)、地方高校8(DFGX8)、地方高校6(DFGX6)、地方高校7(DFGX7)、地方高校11(DFGX11)、地方高校 9(DFGX9)、地方高校 5(DFGX5)和地方高校10(DFGX10),显示出这些院校在知识传播与扩散方面较为突出。还有6所本科院校落后于高职高专院校。

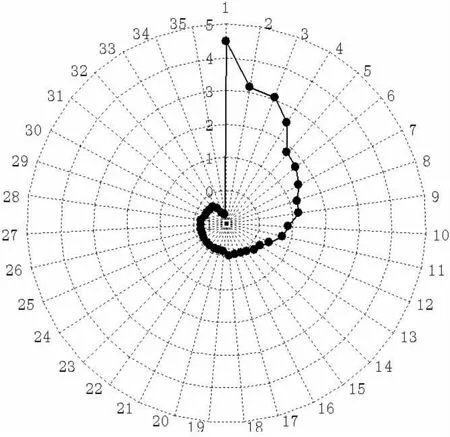

综合4个维度的创新能力而得到的科技创新能力综合得分,同时从蜘蛛图也可以看出,排在前10位的地方本科院校分别为地方高校1(DFGX1)、地方高校2(DFGX2)、地方高校3(DFGX3)、地方高校 4(DFGX4)、地方高校 5(DFGX5)、地方高校6(DFGX6)、地方高校 7(DFGX7)、地方高校 8(DFGX8)、地方高校9(DFGX9)和地方高校10(DFGX10),说明这些院校在科技创新的综合能力上居于前省地方高校的前列。

图1 2010年安徽地方高校科技创新能力综合得分F蜘蛛图

5 结语

在综合评价的各个因子中,2010年安徽地方高校科技创新能力综合因子主要受基础创新能力因子和知识创新能力因子的影响,学科创新能力和技术创新能力相对较弱。而知识创新能力受知识传播扩散因子的影响较大,说明在知识创新中知识的外溢效应明显。从综合评价结果的分析可以得出,2010年安徽省地方高校在科技创新能力及其各个维度上呈现出发展不均衡的梯度特征,创新能力较为稳定的高校主要是一些办学历史长、学科发展水平较高、高素质人才密度大、产学研合作和服务社会强的本科院校,如地方高校1(DFGX1)、地方高校2(DFGX2)、地方高校3(DFGX3)、地方高校4(DFGX4)等。但是一些由高专升为本科的后起院校如地方高校14(DFGX14)、地方高校15(DFGX15)、地方高校24(DFGX24)等在各层次创新能力上有所跨越,甚至超过某些有条件的本科院校。

实证分析表明,2010年安徽地方高校科技创新能力主要表现在基础创新能力和知识创新能力上,然而最核心的技术创新和学科创新能力仍显不足,整体上表现出显著的梯度,造成此种情况的原因同文献[7]分析的广东地方高校科技创新的体制与机制中存在的问题和文献[8]剖析的地方高校促进科技创新中存在的问题类似。由此,我们建议安徽地方政府包括高校自身在保持人力和财力投入的同时,深入改革地方高校科技创新的体制与机制,可以借鉴文献[7]的做法,如:建立和完善科学的科研管理体制,培养创新科研领军人才并优化人才引进机制,建立导向明确的科研评价体系和科学的人才考核机制和有效的激励机制,探索新型有效的财务管理体制,加强科研国际合作与交流,进而通过可持续的技术创新能力培育,提高产出效率和知识转化为生产力的能力。但是,由于数据连续性和获得性的影响以及篇幅限制因素,本文没有在本次研究中进行跨时的动态分析比较,进一步找出实质性差距与原因,这也是本文的重要缺陷,将在后续的研究中弥补不足并继续沿此方向作深入研究。

注释:

①国家级科技成果奖包括:国家最高科学技术奖的特等奖、国家自然科学奖的二等奖、国家发明奖的一等、二等奖和国家科技进步奖的特等、一等、二等奖;国家级以下科技成果奖包括部级科技成果奖和省级科技成果奖,其中部级科技成果奖指国务院各部门科技进步奖;省级科技成果奖指省、自治区、直辖市科技进步奖。

[1]蒋开东.提升地方高校科技创新能力的思考与实践[J].科技与管理,2008,10(5):89-91.

[2]蒋艳萍,田兴国,吕建秋,等.高校科技创新能力综合评价指标体系的构建[J].科技管理研究,2010(8):38-40.

[3]章熙春,马卫华,蒋兴华.高校科技创新能力评价体系构建及其分析[J].科技管理研究,2010(13):79-83.

[4]李绩才,王晓波.区域高校科技创新能力评价研究[J].科技管理研究,2007(7):243-245.

[5]中华人民共和国科学技术司.2010年高等学校科技统计资料汇编[G].北京:高等教育出版社,2011.

[6]卢纹岱.SPSS forWindows统计分析[M].2版·北京:电子出版社,2002:311-337.

[7]蒋艳萍,杨征,章家恩,等.广东地方高校科技创新体制与机制改革的建议[J].科技管理研究,2012(22):107-110.

[8]郭丽丽.地方高校科技创新能力的分析与思考[J].中国轻工教育,2009(2):19-21.

[责任编辑:余义兵]

An Empirical Analysis of Scientific and Technological Innovation Capacity of Anhui Local Universities

Li Rongfu

(Department of Economy and Trade,Chizhou University,Chizhou,Anhui247000)

The scientific and technological innovation capacity of local universities plays amost important role in national innovation system and regional innovation system.Its analysis and assessment not only benefits the improvement of scientific and technological innovation capacity of local universities,but offers the judgment for reference for macro decision-making departments and different sectors of society.With the factorial analysis and the samples of local universities in Anhui,the paper establishes index system of hierarchical assessment, and make an empirical study of four-dimension innovation capacity and overall scientific and technological innovation capacity,and proposes that local universities lay emphasis on optimizing the allocation of resources, cultivating technological innovation capacity and improving output efficiency and knowledgemarketization.

Local Universities;Scientific and Technological Innovation;Factorial Analysis;Regional Innovation System;Innovation Capacity

G648

A

1674-1104(2013)06-0007-05

2013-09-16

2012年度安徽省高校省级自然科学重点研究项目(KJ2012A209)。

李荣富(1966-),男,安徽怀宁人,池州学院经贸系副教授,硕士,研究方向为经济增长、国际贸易与计量经济。