皖南古村落旅游空间规划研究

王乃举,黄 翔

(1.合肥学院 旅游系,安徽 合肥 230601;2.华中师范大学 旅游规划与景观设计研究院,湖北 武汉 430079)

皖南古村落旅游空间规划研究

王乃举1,黄 翔2

(1.合肥学院 旅游系,安徽 合肥 230601;2.华中师范大学 旅游规划与景观设计研究院,湖北 武汉 430079)

分析皖南古村落旅游空间规划的必要性,并结合古村落旅游空间规划的人地关系理论、文化生态理论和区域旅游品牌化理论,提出皖南古村落旅游空间规划思路,即点状旅游空间规划以内部生活功能和外部文化识别为重点;线状旅游空间规划解决通路的自然一体性、节点的集约性和视觉廊道的协调性;面状旅游空间规划应处理好核心区、边缘区和外围区的旅游与服务功能。

空间规划 ;古村落 ;乡村旅游

1 引言

国务院于2012年11月12日正式批复设立“皖南国际旅游文化示范区”,该区具有得天独厚的自然、文化旅游资源,孕育众多具有地域特殊品质的古村落。

皖南古村落指安徽省境内长江以南地区明清时期具有历史、艺术、科学价值的民居、祠堂、书院、牌坊、水口等建筑群构成的村落。其中心地带为原徽州府一府六县,所以又称徽州古村落[1](表1)。

表1 皖南典型古村落分布

当前,皖南古村落面临我国乡村旅游迅速发展阶段和皖南国际旅游文化示范区建设的政策机遇期,以及国家城乡一体化建设和新农村建设的政策的推广落实,势必要进行乡村空间形态的重组和整合。因此,在城乡统筹发展、乡村旅游发展双重任务面前,皖南古村落必须寻准生态位,即顺乎未来社会经济发展的方向,以旅游空间规划带动乡村空间重组,满足乡村居民生活、生产现代化发展的需求,同时,空间规划亦要契合旅游业可持续发展的远景目标。

皖南古村落旅游已成为国内学界研究的重点。主要研究领域包括古村落旅游资源开发、旅游景观价值、旅游感知研究[1-6]。也有学者选择个案研究了古村落景观空间与新农村建设的关系[7]。旅游空间是地域文化承传和延续的载体,是游客辨识区分地方特色的标志。因此,本研究以皖南特有的地理环境和历史文化为背景,结合国家和区域发展政策,研究皖南古村落旅游空间规划的理论依据和实施策略,既是对现有研究的推进,也是为皖南古村落旅游科学和可持续发展提供决策依据。

2 古村落旅游空间规划理论基础

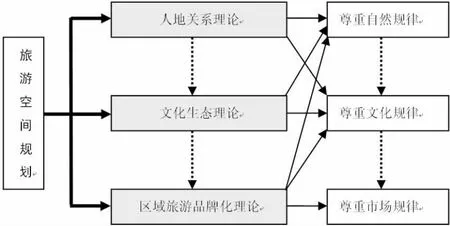

在当前特殊的历史阶段,皖南古村落必须将城乡统筹发展下乡村空间重组与旅游空间规划并行考量,综合规划。其矛盾焦点集中于城乡一体化发展过程中,乡村社会、经济、文化将发生重大变化。一方面要满足发展乡村生产、农民提高生活质量、享受现代物质、精神文明成果的需求;另一方面又要延续古村落历史脉络,适应旅游业可持续发展的要求。因此,皖南古村落旅游空间规划必须综合考察当地社会、经济、文化、历史和自然环境诸因素,依据相关理论和国内外成功实践经验进行判断和提出规划策略(图1)。

2.1 人地关系理论

人地关系理论认为人类与环境是对立统一的关系。从对立的一面看,环境总是作为人类的对立面而存在,按照自己的规律发生和发展。人类的主观要求同环境的客观属性之间,人类有目的活动同环境的客观过程之间,就不可避免地存在着矛盾。从统一的方面看,环境总是作为人类生存的特定环境而存在。人类同它周围的环境是相互作用、相互制约和相互转化的。人既是环境的产物,在一定意义上讲,也是环境的塑造者。要使人类同环境协调发展,就要解决人类同环境对立的矛盾,促使人类与环境的统一。皖南古村落具有自然、人文双重生态平衡的特征。一方面,乡村选址充分考虑了相天法地中国传统朴素唯物主义的思想,以尊重自然为前提,因势利导,变自然之利为人类所使用的理念;另一方面,古村落乡村文化与乡村自然浑然天成。从生产创造哲学、从实践提炼精神,乡村文化具有浓郁的乡土气息。故此,乡村旅游空间规划应该顺应皖南特有的地域脉络背景[8]。

图1 皖南古村落旅游空间规划理论基础

2.2 文化生态理论

文化生态理论认为特定地域和社会背景环境下形成的文化是一个系统;每一个地方性的文化可以看成一个文化物种,文化物种由众多文化生命体组成;整个地球和人类社会构成一个巨型文化生态系统;文化生态系统内部的文化生命体诸要素、文化生命体与外界环境之间不断地进行物质、能量和信息的交流,维持自身的平衡和文化系统的平衡;文化物种的多样性是文化生态系统得以维持动态平衡的必要条件;外界干预和自身发展是促使文化生态系统演进的动力机制;文化生态系统呈耗散结构,即失去平衡的文化生态系统能在系统之外建构新的动态平衡系统[9]。

以皖南徽州文化区为例,徽州文化是皖南乃至全国宝贵的精神财富。皖南古村落无处不在折射和延续徽州文化灿烂的光芒。古村落是皖南徽州文化物种的生命体,是徽州文化系统的有机组成。依据文化生态理论,皖南古村落空间规划必须以承传徽州文化优秀的品质为己任,保护、承传和发扬徽州文化。其意义将不止于发展经济本身。

2.3 区域旅游品牌化理论

2006年和2007年,国家旅游局分别把旅游年主题定义为“中国乡村游”和“和谐城乡游”,将旅游发展的重点直指农村,我国乡村旅游步入快速发展阶段。但存在问题颇多,主要表现为:乡村旅游认识不清,未能体现乡村性、乡村文化;盲目开发、产品雷同;投资不足而半路夭折或城市化式的规划建设等。由此不难得出,旅游业竞争业已延伸至乡村旅游,乡村旅游的区域竞争阶段已经到来。国外实践证明,旅游目的地品牌化(区域旅游品牌化)是应对区域旅游竞争的必然选择。

区域旅游品牌包括品牌核 (自然生态和文化生态)、品牌体(旅游产品组合、旅游设施配置)和旅游征(品牌形象),品牌核是区域旅游资源的核心价值,在市场变换、旅游需求变化的过程中保持不变;品牌体是区域旅游应对市场变化趋势不断调适的主阵地,即通过产品创新、产品组合、完善设施以适合旅游消费需求的变动。品牌征是区域旅游形象传播的载体,包括品牌定位、品牌设计和品牌营销。品牌征作为旅游区域形象诉求必须最大限度地与游客实地感知咬合,才会使品牌形象传播不断放大[10]。皖南古村落品牌化必须以提炼品牌核,即自然、文化生态作为乡村旅游的核心价值,并保持延续稳定;充实品牌体,即不断丰富、整合、创新乡村旅游产品,体现自然、文化生态的核心价值;创新品牌征,即创新品牌形象,最大化使品牌诉求形象与游客感知形象吻合。

3 皖南古村落旅游空间规划

3.1 皖南古村落旅游空间规划思路

皖南地理单元相对封闭,自古以来与外界交流不便,所以一方面自然生态环境优良;另一方面历史文脉延续至今,民俗醇厚,民风纯朴。具有发展古村落旅游的天然基础。同时,城乡统筹发展、城市化进程快速发展、皖南国际旅游文化示范区的建设,进行乡村空间重构、布局调整又是大势所趋。有鉴于此,皖南古村落旅游要取得可持续发展,必须解决乡村空间重构和乡村旅游发展的矛盾。

旅游空间是由自然环境空间和人文环境空间交互组成。当然,古村落纯粹意义上的自然环境空间是不存在的,人工创造物或人为活动印记叠加在自然环境的基础之上,使自然环境空间发生了不同程度的人工化趋向。

皖南古村落是在特殊的时空背景下形成和发展的。其旅游空间规划需遵循三个维度:第一,时间维度。即旅游空间规划要延续历史,而不是割裂历史。譬如以大拆大建代替有机更新。第二,空间维度。即旅游空间要保持原有布局风貌,而不是切断空间肌理。譬如平整土地、裁弯取直河道破坏村落固有空间格局。第三,文化维度。即民风习俗传承与创新。保留优良的民风和习俗,并顺应时代的发展有机更新,接受新的文明、新的思想和新的生活方式。

3.2 皖南古村落旅游空间规划内容

以上述三个维度的思路为基础,皖南古村落从“点—线—面”的空间关系实施旅游空间规划(图2)。

图2 皖南古村落旅游空间规划内容框架

3.2.1 点状旅游空间规划 点状旅游空间指古村落建筑体内部和外部空间的文化呈现方式。前者指各种建筑体内的文化元素和功能设施的布置。后者指各种建筑体外部的文化要素和功能设施的配置。

(1)建筑内部规划

古村落建筑分为民居和非民居两大类。民居内部文化元素的布置以保留传承为主,功能设施的改造是重要任务。一方面满足当地居民自身生活的需要,另一方面提升旅游接待的水平。原因是,古村落发展乡村旅游的吸引对象主体是城市居民,但是其传统生活设施现状远远落后于城市居民的生活条件。所以,建筑体内部生活功能设施要满足自身生活水平提高的要求,或者契合城市居民生活的需要,因势利导进行相应的改造,如配置空调设施、洗浴设施和床上设施。非民居建筑(如宗祠)内部文化元素予以保留,功能设施一般不宜变动。

(2)建筑外部规划

民居是古村落建筑的主体部分,而民居的外部文化特征是其被识别的主要标志。因此,重点强化对民居外表风貌特征的保护,对于自然或人为损毁的外部残缺部分,秉承修旧如旧的做法。古村落其他非民居建筑,如祠堂、文庙、牌坊等,其外部风貌亦是保护的重点,继续发挥其村落文化节点功能。

古村落建筑再建和修缮特别强调材质和工艺的吻合性。选材要与古建筑材质具有一致性,特别要摒弃以水泥替代古建材的简单做法。古建工艺要以手工为主,如砖雕不能以机器雕刻简单替代。

3.2.2 线状旅游空间规划 线状旅游空间是古村落旅游通路、通路节点和视觉廊道的总称。

(1)通路

通路链接是古村落旅游活动链接的通道。首先,通路选择要具有历史继承性,即在原有乡村道路的基础上进行一定程度的加工改造。乡村道路曲径通幽,路面狭窄,但意境非凡,不得随意裁弯取直和拓宽扩容。其次,通路选择要具有空间协调性。其重点是对路面材质的处理,选用本地天然的石材或木材,避免以水泥硬化路面,做到与建筑主色调协调一致,渗水防滑。再次,通路选择不宜破坏自然生态或文化生态。重点是避免在水体、山林任意修建游览通路,或者破坏自然河流循环系统,任意添置设施取水排污等。

(2)节点

节点是古村落道路连接的交接点,包括游客集散中心、文化广场、旅游商品一条街、美食一条街等。

游客集散中心一般位于村口道路便捷之地,功能设施以接待方便游客为己任,重点宜配置合适的休息场所和购票候车空间,路标指示要醒目和完备。

文化广场是旅游区通行的做法,但是乡村空间的有限性,审慎的做法是在村口或村尾附近开阔地设置文化标志物、文化宣传牌以及游客休憩场所,场所以小巧、便利、舒适为宜。

旅游商品一条街和美食一条街是乡村旅游区空间的有机组成部分。旅游商品一条街可以与游客集散地连体设置,空间以集约够用为准,不宜建设大型购物场所。美食一条街可以根据村落的空间特性,在村尾或村中合适位置选择,空间也以节约为主,处理好垃圾排放和运送通道。

(3)视觉廊道

视觉廊道又称天际线,其影响因素有建筑物密度、建筑物高度以及建筑物的外部协调一致性。

首先要继承古村落原有的建筑风貌,即不得任意搭建新建筑,修缮或再建建筑要以古村落中远期规划为法律依据,有机更新。其次遵循当地建筑既有的风格,修缮或新建建筑物要做到外部协调一致性。再次不得在建筑物外部添置附属物,如招牌、空调挂机、电视天线等。

3.2.3 面状旅游空间规划 从整体角度考虑,古村落属于面状旅游空间。古村落可以划分为核心区、边缘区和外围区三部分,对于不同区域施以不同的空间规划策略。

(1)核心区

遵循古村落传统的师法自然、天人合一的思想,保留乡村宏观空间格局。古村落建筑格局、水系走势、山林分布皆是古人顺乎自然、利用自然的表现,因此,对核心区建筑空间布局予以严格保护,不得拓展村落建筑空间,任意增加建筑物。对核心区地形、水系和森林空间布局予以保护,继续发挥它们的生态服务功能。规避肆意开挖山地、平整土地、毁林开荒和破坏自然水系的连续性。

(2)边缘区

边缘区指古村落周边地区,即古村落建筑物密集区外围地区。一般由游客集散地、美食一条街、商品一条街、文化广场构成。

边缘区建筑物风格、体量应该与古村落具有空间的承继性,建筑风貌彰显古村落建筑特点,建筑体量合适,即高度和宽度适宜,以不得遮蔽古村落的视觉廊道为宜。

重视边缘区建筑物文化信息的传递。一方面除表达古村落建筑的整体风貌,另一方面还要在细节上要处理好建筑物的文化信息的表达方式,如建筑的雕刻装饰,店面的匾额装饰等。

重视边缘区内敛商业气息。游客集散地、美食一条街、商品一条街是商业气息浓厚的空间,以建筑物风貌特征,文化店面招牌的设计,规范文明的经营管理,既做到实现旅游商品的交易,又不失文化乡村的旅游内涵。

(3)外围区

外围区指古村落山林、农田等人工化农业生产环境空间。古村落旅游是乡村旅游的一种表现形式,应该不失乡村旅游的一般性,所以,外围区空间规划重点凸显乡村性特性[11]。重点做好山林农田空间结构的保留延续,不作大规模整合重组;农业生产因时而作,手工技艺保留传统方式,便于游客参与式体验;春季油菜和夏季稻田的田园风光作为游客欣赏的主要对象。

4 结论

本文以相关古村落旅游规划理论为指引,结合皖南特殊的时空背景,得出皖南古村落 “点—线—面”旅游空间的规划思路和规划内容。点状旅游空间规划以充实古村落建筑内部功能设施为主,建筑外部以保留延续古村落文化特征为要义;线状旅游空间规划应处理好古村落旅游通路的原真风貌、节点与古村落文化特征一体性和功能适用性以及视觉廊道的古村落文化识别性;面状旅游空间规划应合理架构古村落核心区、边缘区和外围区三者之间的空间关系,即重点保护核心区文化特征、发挥边缘区旅游服务功能和延伸外围区乡村性的烘托效应。

[1]卢松,陆林,凌善鑫,等.皖南古村落旅游开发的初步研究[J].国土与自然资源研究,2003(4):71-72.

[2]蒋海萍,王燕华,李经龙.基于社区参与的古村落型遗产地旅游开发模式研究—以皖南古村落西递、宏村为例[J].华东经济管理, 2009,23(8):24-28.

[3]周永广,吴文静.皖南古村落群旅游深度开发研究—以黄山乡村旅游国家示范区为例[J].经济地理,2009,29(10):1737-1741.

[4]李凡,金忠民.旅游对皖南古村落影响的比较研究-以西递、宏村和南屏为例[J].人文地理,2002,17(2):17-20.

[5]徐伟,李耀.古村落旅游真实性感知的指标构建及评价—基于皖南古村落的实证数据[J].人文地理,2012,27(2):98-102.

[6]卢松,张捷,唐文跃,等.基于旅游影响感知的古村落旅游地居民类型划分—以世界文化遗产皖南古村落为例 [J].农业经济问题, 2008(4):69-74.

[7]李春涛,汪兴毅.基于“嫁接”理念的皖南古村落景观整治规划研究—以绩溪县仁里村新农村建设景观整治规划为例[J].城市规划,2007,31(10):93-96.

[8]王乃举.安徽三河古镇旅游形象与地域脉络研究[J].国土资源科技管理,2006,23(4):108-112.

[9]王乃举.黄翔.基于文化生态理论中国旅游业可持续发展研究[C]//中国市场营销创新与发展”学术研讨会论文集,2009:167-174.

[10]高静.旅游目的地形象、定位及品牌化:概念辨析与关系模型[J].旅游学刊,2009,24(2):25-29.

[11]龙花楼,刘彦随,邹健.中国东部沿海地区乡村发展类型及其乡村性评价[J].地理学报,2009,64(4):426-434.

[责任编辑:李荣富]

F590

A

1674-1104(2013)06-0099-04

2013-09-25

安徽省教育厅人文社科重点研究项目(2011SK598ZD);安徽省教育厅人文社科一般研究项目(SK2013B026)。

王乃举(1971-),男,安徽合肥人,合肥学院旅游系教师,博士,主要研究方向为旅游规划与资源经济评价;黄翔(1961-),男,湖北武汉人,华中师范大学旅游规划与景观设计研究院教授,主要研究方向为旅游规划与管理。