中国国家创新动力不足的体制机制探究

■胡泽俊 王 军

党的十八大报告提出要实施创新驱动发展战略,党中央再一次充分认识到了创新的重要性。[1]近几年来中国的重大科技成果不断涌现,显示了在高新技术领域的巨大成就。但是与这种集中力量办大事,在尖端上有突破性创新相比,国家在整体创新上却有下降的趋势。创新动力不足,创新成果不多,全国上下陷入一种短平快、急功近利的追求中。

一、创新、国家创新与国家创新动力:已有文献的简要回顾

创新是一种生产出新颖的和有价值的产品的能力,这已经是被国际学术所普遍接受的一个观点。[2]在国内外对创新这一主题研究比较多,但多是集中在具体的企业创新和技术创新等硬的方面,熊彼特就首先提出了创新概念,并对创新的内涵进行阐述。他认为创新就是生产要素和生产条件的一种从未有过的新组合,并认为创新包括五个方面:引入一种新的产品或提供一种产品的新质量;采用一种新的生产方式;开拓一个新的市场;取得新的原材料供应来源;实行一种新的产业组织形式等。[3]

其后,一些专家学者在熊彼特开辟的道路上继续前进,他们强调了技术创新的重要性。美国著名的思想库——战略与国际研究中心(CSIS)在题为《全球创新与国家竞争力》的一份综合研究报告中得出如下结论:“国家发展的最终基本目标只有一个,就是提高国民的生活质量;而在新的全球环境中,国家科技创新能力是国家面临的所有挑战的核心问题。”[4]提出了国家创新的核心问题是科技问题。这种重视科技创新的观点对国家的经济社会政策和企业的发展产生了重要影响。

中国对创新理论的研究始于20世纪50年代后期,但是对于创新研究的内容却完全停留在纯技术阶段,直到80年代中后期才过渡到技术与经济结合的创新研究。从此中国的创新研究步入了一个新的发展阶段。

80年代中后期,一些研究人员开始对国家创新进行研究。后人一般认为国家创新的提出是从英国著名学者克里斯托弗·弗里曼开始的,1987年克里斯托弗·弗里曼在《技术与经济绩效:来自日本的经验》一书中首先提出了国家创新系统的概念。[5]此后,世界范围内对国家创新的研究也多了起来。比较著名的学者有克里斯托弗·弗里曼、理查德·纳尔逊、伦德瓦尔等。国内关于国家创新的研究也日渐活跃,在20世纪末至21世纪初,党中央提出要加强创新意见后,关于创新的研究达到了一个高峰。

国内一些专家学者对中国创新存在的问题进行分析,认为中国创新存在以下问题:(1)政府与市场在创新中的互动关系尚未确立,政府仍干预过多,市场在配置资源方面乏力。(2)企业作为技术创新主体的地位尚未真正确立。(3)科技体制还没有完全理顺,高层次上的科技与经济结合的问题还很多。(4)技术创新在官产学或产学研之间还缺乏密切合作,没有形成合力。(5)技术改造、技术引进和技术创新脱节。(6)创新系统中的中介机构和支撑服务体系还很薄弱。(7)创新系统各要素相互作用的外部环境还很不理想。(8)政府财政支持不到位。资金支持结构和数量不合理。(9)当前中国缺乏创新环境,思想浮躁等。[6]

对如何促进创新,许多专家学者提出了相应的对策和建议。归纳起来主要有:加强政府对创新的引导;组织各方面加强合作;充分发挥市场的作用;确立企业创新的主体地位;营造一个创新的环境,加强人才培养等等。

创新动力就是激发创新的一种力量。国内对国家创新的研究虽多,但是对宏观层次的国家创新动力却鲜有分析,对创新动力分析大多数是集中于企业的创新动力方面。李荣山认为企业科技创新的动力来自五个方面:企业生存的压力、市场的拉力、体制的活力、政策的推力、企业员工的创造力。[7]还有学者则认为企业动力来自四个方面:市场竞争推动;知识产权保护;财税政策支持;企业制度变革。而有的学者则从宏观和微观两方面对企业创新动力机制进行了分析。[8]当然这些企业创新动力的分析对国家创新动力的研究也具有重要借鉴意义。

以往对创新动力的研究主要集中在企业层面,而且多数是研究科技创新。本文则从国家宏观层面、企业、个人三个方面,对当前中国创新动力不足的表现、原因进行深入分析。

二、虚火与浮躁:中国创新动力缺失的表现

(一)从国家宏观层面来看

一是科技论文的数量庞大,但质量还有待提高。中国科学技术信息研究所于2011年发布的《中国科技论文统计结果》显示,2001年至2011年(截至11月1日),中国科技人员共发表国际论文83.63万篇,论文共被引用51 914万次。平均每篇论文被引用6.21次,相比之下,世界平均值为10.71次,在这方面中国与世界平均值还有不小的差距。[9]2012年,英国《自然》杂志发布了名为《自然出版指数2011——中国》的报告。报告显示,2011年中国在《自然》系列期刊上发表论文的数量为225篇,虽然占该系列期刊发表论文总量的6.6%,但是与世界先进水平相比仍然有不小的差距[10]。而且这些研究也主要集中在中国科学院、中国科学技术大学、北京大学、清华大学和香港科技大学。[11]为了能发表科研论文,一些作者不惜造假、剽窃,近几年曝光的几起轰动国际学术界的重大学术不端事件就是最好的例证。

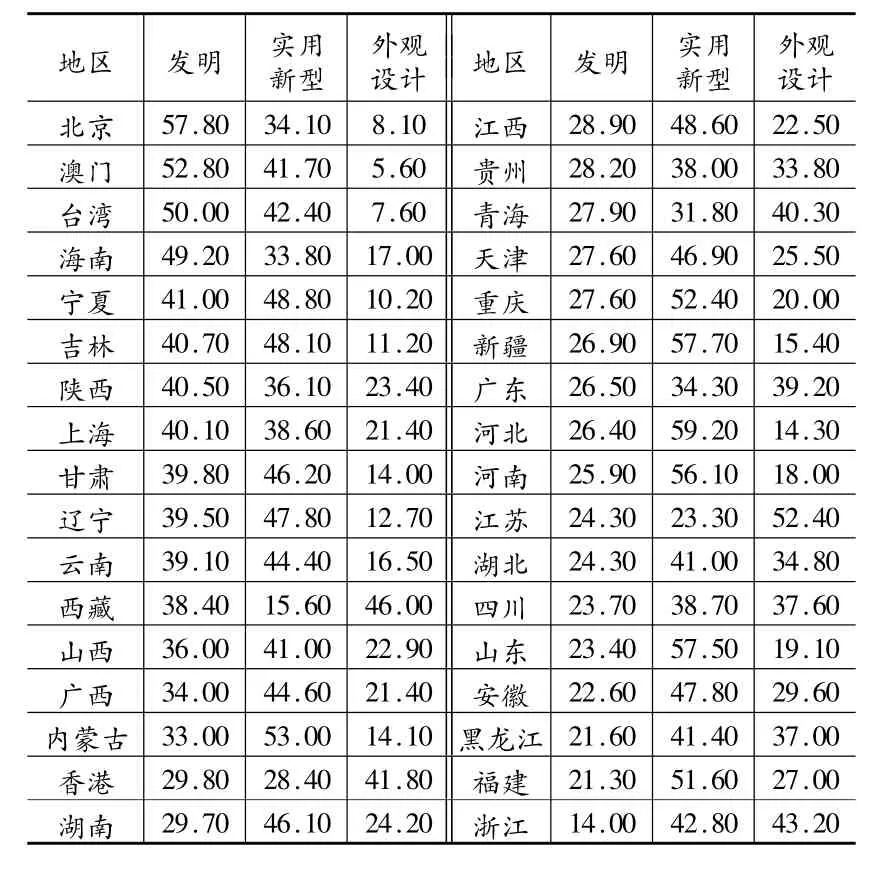

二是专利方面,外观、实用新型专利等比较多,而发明技术专利少,特别是实用性较强、效益明显的发明专利更少。据国家知识产权发布的统计数据显示,2011年,国家知识产权局当年累计受理国内专利总量达1 504 670件,发明专利526 412件,实用新型专利585 467件,外观设计521 468件,发明专利只占全年专利申请总量的34.99%。[12]从表1我们可以直观地看出中国发明专利的薄弱。

三是高端创新和实用创新差距拉大。某些尖端科技发展比较快,一直是中国科技创新的一大特色。在基础研究领域,中国在世界上首次实现了具有存储和读出功能的量子纠缠交换,新型铁基超导材料使中国凝聚态物理学研究走到了世界最前沿。神舟六号成功发射,并圆满完成了与天宫一号的对接,中国由此成为世界上第三个掌握空间出舱活动技术的国家。“蛟龙号”最大下潜深度达7062米,使中国在深海载人技术方面达到国际领先水平。但是与此相对照的是,中国的一些实用新型技术却与国际上的一些国家距离不断拉大,应用型技术还相当落后。

表1 2011年全国各地区专利受理结构表 (%)

四是创新对经济增长贡献比率比较低。由于缺少创新,大量的核心技术掌握在国外企业手中,中国虽有“世界工厂”的美誉,但更多的是中国制造,而鲜有中国创造。中国企业只是给外国企业打工,在整个产业微笑曲线中处于最低端,沦为一个“世界组装工厂”。由于缺少创新,产品科技含量不高,附加值低,多年以前在世界广为流传的八亿件衬衫换一架飞机的故事如今中国的手机制造业上演。2012年中国出口手机预计突破10亿部,成为拉动中国通信类产品出口增长的唯一动力。出口手机占全球市场的比重接近八成,但是巨额利润都归属国外巨头,大量的中国企业还赚不到1%的利润,对经济的整体贡献不大。[13]具体以苹果手机为例,虽然苹果手机是在中国生产,而且有多家中国公司为其提供高质量的零配件,但是中国公司在这一产业链中只能赚到其中的2%。因为利润丰厚的产品的设计、开发等重要环节都主要在美国本土进行,美国经济才是最大的受益者。[14]

(二)从企业层面来看

一是主业荒芜。近几年来,由于房地产、高利贷的利润率数倍甚至数十倍于实业利润率,导致了大量的企业群体性不务正业。有的名为制造企业其实都是房地产企业、金融企业,主业则鲜有发展。由于企业的投资都投入到了炒房炒地、发放高利贷,企业的主业只是一个融资平台,企业完全成为一个空壳公司,主业完全荒芜,实体经济完全空心化。德力西集团董事局主席胡成中说到温州及其他一些地方的“不少靠实业起家的企业家,现在只把企业作为融资的平台,实业空心化、资本投机化、资产泡沫化的状况日益严重”[15]。

二是不注重自主研发。企业不发展主业或者只注重眼前利益,对研发毫不关心。工程技术人员的工资低,没有创新的动力和积极性。据国家知识产权发布的统计数据显示,2011年中国国内有效发明专利351288件,企业的有效发展专利为185357件,有效专利总量的52.77%,同期国外有效发明专利345651件,而且国外发明的专利以企业为主,占了绝大多数,达到了334233件,占有效专利总量的96.70%。[12]全球领先业务信息提供商汤姆森路透于2012年12月4日公布了2012全球创新企业100强,这个100强的评选主要是根据其专利资产。评选标准主要有四条:专利数量、专利成功注册率、全球专利资产范畴以及所用专利的现有影响。百强企业中多数为欧美及日韩企业,中国无一企业上榜。[16]

(三)从个人层面来看

一是热衷于“炒”。企业是“大炒”,个人则“小炒”。与企业的建房,发放高利贷等大手笔相比,大量个人热衷于炒房炒地炒金炒股炒外汇炒古董,认为通过炒可以快速发财致富,而投资实业则认为来钱太慢、不划算、不可靠、不经济。

二是对自己创业创新显得不热心。现在大量的年轻人希望进入公务员队伍,加入国企,寻求安稳,无心创业。再就是当前受制于环境和制度的不完善,房价高企,教育医疗养老负担沉重,而大多数个人收入比较低,人们只能是为了专注于解决眼前的房子、车子等一系列现实问题,对个人创新能力的开发无暇顾及。

三、体制机制不健全不完善:中国创新动力缺失的主要原因

当社会上某些人和少数企业创新动力不足时,这是一个正常的现象,但是当我们全社会整体上创新意识匮乏、创新动力不足,我们就只能从制度和机制上来找原因了。当前抑制创新,致使全民创新动力不足的原因主要有几个方面:

(一)产业政策的错误引导

国家在产业政策上鼓励及引导的方向对经济发展具有重大的影响。目前国内在产业政策上有一些错误引导,致使企业和个人的创新动力不足。首先是房地产业政策。从客观上来说,房地产业对经济的拉动作用比较大,但是在实际操作中,房地产业的科技含量并不高,特别是在中国当前的体制环境下,只要通过特殊渠道和关系圈到了一块地,就可以稳稳地赚取高额利润。地方政府大力支持甚至鼓励房地产的畸形发展,极大地损害了其他实业的发展,严重挫伤了人们创新的积极性。再就是金融业,只有金融自由和金融深化,才能促进经济和金融业本身的良性发展,这本是一个浅显的经济学原理。但是在国内却反其道而行之,政策上压制金融自由,抗拒金融深化,实施金融抑制措施,禁止民间资金进入金融领域,而几大银行又不能满足企业资金的需求,需要资金的企业得不到资金,只能通过非正常渠道获取资金,这样刺激了高利贷泛滥,吸引了更多的企业和个人加入到这一行业来攫取暴利,大量上市公司严重偏离主业,涉足其中。

(二)知识产权的保护力度不够

创新具有可复制性和公共性,强有力的知识产权保护是创新主体获得创新回报的根本保障。只有创新的主体得到有效回报,才能激发进一步创新。而当前中国的知识产权保护力度还不够。许多人包括一些领导干部对知识产权保护的认识还不到位,在一些地方也存在着对知识产权保护持漠视态度。在对知识保护保护的实际操作过程中存在着打击查处不到位,对侵犯知识产权的案件调查难、取证难、处罚难、执行难问题。[17]华为总裁任正非在2012年7月2日的一次公司内部会议上就明确指出:“中国创造不了价值是因为缺少(创新)土壤,这个土壤就是产权保护制度。”

(三)垄断

垄断是创新的大敌。因为垄断,一个企业或者行业,什么也不做却可以活得好好的,赚得盆满钵满。当企业想要增加收入时,可以通过提价来提升利润空间,而不是通过创新来获取超额利润。当前中国的国有企业几乎都是处于垄断地位,几大银行可以通过稳赚利差,在福布斯世界五百强企业强排名中迅速进位,几大油企和电力公司等也可以通过涨价提高利润。其他垄断企业的行径也都差不多,只要采取简单的措施,都可以赚到高额利润,谁还愿意创新?

(四)社会服务系统不完善

创新特别是重大的科技创新是一个系统工程,投入大、风险高,需要得到社会各方面的支持。但是在中国,那些对创新有重大影响的社会服务,如风险投资、中介服务、信息支持等方面缺失,导致创新成本高昂,致使一般的企业或者个人望而却步,不敢创新。

四、完善体制与机制:提升国家创新动力的建议

为了促进国家创新,让国家创新的动力更加强劲有力,针对当前存在的问题,我们要重点在完善体制机制上下工夫:

(一)加快生产方式的转变

以前那种粗放式的生产方式已经难以为继。在今后的生产发展中,我们只有加强生产方式、发展方式的转变,倒逼政府、企业、个人强化创新意识,在行动实践创新,打破路径依赖,避免在生产发展的老路上继续前进。

(二)加快产业政策的完善和调整

产业政策对产业发展具有重要的导向和引导作用。我们必须尽快把过去在房地产、金融等产业的政策偏差纠正过来,重新制定有利于创新创业创造的产业政策,激发全民的创新创造创业热情,把一切资源动员到有利于创新创造创业的道路上去。

(三)加强知识产权的保护

进一步明确创新的产权制度安排。明晰的产权可以减少不确定性,使外部性内部化,从而提高资源的配置效率。具体到各创新的主体,明晰的产权可以使各创新主体的创新利益得到充分保障。综合中国的国情,当务之急是要健全当前已经出台的《合同法》、《科技进步法》、《成果转化法》、《专利法》等相关的法律法规,加强实施,严格执行,做到有令必行,有禁必止。充分保证创新主体的所有权、使用权、支配权和收益权,为创新主体营造良好的创新环境。

(四)强化政府对创新的支持

在某种程度上创新是一种公共行为,由于完全的市场机制在激励创新上,存在一定程度的失灵,在当前产权制度和市场经济体制都不太健全的情况下,失灵的表现形式会更加多样化、显性化。为此,政府加强对创新的支持力度,第一,要在制度上进一步完善体制机制,堵住体制机制上的漏洞;第二,要加大对科技创新,特别是重大基础性科技创新和公益性科技创新的投入;第三,要加大创新人才的培养;第四,要建立开放、自由的国际科技项目交流机制等;最后,要营造一种鼓励创新,包容失败的良好氛围。把政府该做的事情做好,做到不越位不缺位不错位。

(五)破除垄断

国内的一些垄断企业缺乏创新的动力。垄断企业形成的利益集团可以左右政策的制定,巧妙建立防火墙,规避竞争。只有通过破除垄断,引入更多的竞争者,强化鲶鱼效应,使企业产生危机感,促进企业创新。

[1]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗[M].北京:人民出版社,2012.

[2]梁海虹,朱金卫,张锋.论创新的本质及其研究范型[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2002,(4).

[3](美)约瑟夫·熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1990.

[4]晓岚.保护重大原始性创新的关键在于体制创新[J].中国创业投资与高科技,2004,(9).

[5]罗积争,吴解生.产业创新:从企业创新到国家创新之间的桥梁[J].经济问题探索,2005,(4).

[6]冯之浚.国家创新系统的理论与政策[M].北京:经济科学出版社,1999.

[7]李荣山.试论科技创新的动力机制[J].科技进步与对策,1999,(4).

[8]阎军印,都沁军,赖昌铅.企业技术创新动力机制研究[J].石家庄经济学院学报,2001,(2).

[9]张蕾,袁于飞.中国发表科技论文数世界第二高被引论文超日本[N].光明日报,2011-12-04.

[10]蒋建科.中国“高被引论文”量居全球第六[N].人民日报,2012-08-22.

[11]黄堃.中国高质量科研论文数量持续上升[N].中国教育报,2012-05-25.

[12]国家知识产权局.2011年国家专利受理情况统计[EB/OL].国家知识产权局网站,2012.

[13]王攀,范超.全球手机99%利润归苹果三星中国企业赚不到1%[EB/OL].新华网,2012-10-24.

[14]崔滨.苹果利润链中国只赚2%[N].齐鲁晚报·创富周刊,2012-10-05.

[15]刘永刚.实业兴则中国兴[J].中国经济周刊,2012,(40).

[16]凤凰网.2012全球创新企业百强榜出炉 中国无一企业上榜[EB/OL].凤凰网,2012-12-04.

[17]曾丽雅.科技创新的体制障碍与改革方向[J].企业经济,2012,(11).