两汉时期朔方郡建置沿革考论

孟 洋 洋

(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710119)

两汉时期朔方郡建置沿革考论

孟 洋 洋

(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710119)

西汉朔方郡始建于汉武帝元朔二年(前127年),辖10县;新莽时期,朔方郡及属县仅是名称有所变化;东汉光武年间朔方郡曾被撤销,后复置,辖6县;东汉朔方郡至汉献帝建安二十年(215年)撤销。两汉时期朔方郡的建置沿革与鄂尔多斯高原西北部及其毗邻地区的政治、军事形势的变化,以及汉王朝的战略部署、民族关系密切关联。

两汉;朔方郡;建置

两汉时期,朔方郡及其属县建置经历创建、更名、徙治、中废、复置、析并、终废等复杂变化过程。探明朔方郡建置沿革,对于深刻认知汉代北部边疆历史和边疆历史地理真相具有重大作用。本文对此试做探索,以就教于学界前辈与同志。

西汉朔方郡始建于汉武帝元朔二年(前127年),领辖10县。至王莽时期,朔方郡以及其属县的名称虽被更改,但无实质变化。东汉光武帝建武五年(29年),朔方郡被卢芳割据势力盘踞,过了两年,被刘秀集团接管。其后,曾短暂被撤。至建武二十七年(51年)复置,此后一直延续至汉献帝建安二十年(215年)才最终撤销。曹魏明帝青龙三年(235年),朔方郡虽得重置,但已不属汉代政区建制。两汉时期朔方郡的建置沿革,与鄂尔多斯高原西北部及其毗邻地区的政治、军事局势的变化,以及中原王朝的战略部署和边疆民族关系密切相关。本文旨在考述两汉时期朔方郡的建置沿革,并以此为纲,探究其建置兴废背后的动因。论述不当之处,还望方家指正。

一、西汉汉武帝初置朔方郡

西汉朔方郡是在元朔二年(前127年)卫青收复河南地后,汉武帝力排众议建立的郡级建制单位。西汉朔方郡的设立因应当时的现实局势需要,有其深层的历史原因。

(一)汉武帝创立朔方郡的背景

第一,卫青收复“河南地”是朔方郡创立的前提。

西汉朔方郡始建于汉武帝元朔二年(前127年)。其建立的政治背景是此年卫青北击匈奴并收复了自秦末汉初以来为匈奴控制的“河南地”。据《史记》载:“元朔元年春……明年,匈奴入杀辽西太守,虏略渔阳二千余人,败韩将军军。汉令将军李息击之,出代。令车骑将军(卫)青出云中,以西至高阙。遂略河南地,至于陇西,捕首虏数千,畜数十万,走白羊、楼烦王。遂以河南地为朔方郡。”[1](P2923)所谓“河南地”,即秦汉黄河主河道北河(今内蒙古巴彦淖尔市狼山南侧的乌加河附近)以南,靠近秦昭襄王长城的黄河河道以东,秦昭襄王长城以北、以西的广大地域。同书又载:“其明年,卫青复出云中,以西至陇西,击胡之楼烦、白羊王于河南,得胡首虏数千,牛羊百余万。于是,汉遂取河南地,筑朔方,复缮故秦时蒙恬所为塞,因河为固。汉亦弃上谷之什辟县造阳地以予胡。是岁,汉之元朔二年也。”[1](P2906)所谓“故秦时蒙恬所为塞”,即蒙恬沿黄河所筑军事设施,以及稍后在阳山所筑长城、亭障等。可见,卫青于元朔二年收复河南地不久,汉军控制区的北界已推至阳山地带,大略与秦代相同。其时,汉朝在“河南地”创建朔方郡就有空间上的可能性。

第二,汉武帝元朔年间财力充足,为朔方郡的建立提供了物质保障。

西汉经70多年的休养生息,至元朔年间,府库充盈,国力日渐强盛,有较充足的财力在河南地建郡筑城。据《史记》载:“至今上即位数岁,汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。众庶街巷有马,阡陌之间成群,而乘字牝者傧而不得聚会。”[1](P1420)此记载或有夸张,但其时的财力、物力无疑是西汉最充足之时。这就为元朔年间朔方郡的创建提供了一定的物质保障。虽然其后因朔方筑城、移民开垦而耗资巨大,府库有所吃紧,但元朔二年前后无疑是西汉在此地设郡的最佳时机。

(二)创立朔方郡的必要性

卫青于元朔二年(前127年)收复“河南地”后,关于是否在此地立郡筑城,汉朝内部意见不一,反对意见占主流。据《史记》载:“(主父)偃盛言朔方地肥饶,外阻河,蒙恬城之以逐匈奴,内省转输戍漕,广中国,灭胡之本也。上览其说,下公卿议,皆言不便。公孙弘曰:‘秦时常发三十万众筑北河,终不可就,已而弃之。’主父偃盛言其便,上竟用主父计,立朔方郡。”[1](P2962)由此可见,在设立朔方郡之前的朝议中,反对意见是主流。《汉书》亦载:“(主父)偃盛言朔方地肥饶,外阻河,蒙恬筑城以逐匈奴,内省转输戍漕,广中国,灭胡之本也。上览其说,下公卿议,皆言不便。公孙弘曰:‘秦时尝发三十万众筑北河,终不可就。已而弃之。’朱买臣难诎弘,遂置朔方,本偃计也。”[2](P2803)《史记》又载:“元朔三年,张欧免,以弘为御史大夫。是时通西南夷,东置沧海、北筑朔方之郡。弘数谏,以为罢敝中国以奉无用之地,愿罢之。於是,天子乃使朱买臣等难弘置朔方之便。发十策,弘不得一。弘乃谢曰:‘山东鄙人,不知其便若是,原罢西南夷、沧海而专奉朔方。’上乃许之。”[1](P2950)据此可知,在汉武帝元朔二年下令建立朔方郡后,御史大夫公孙弘仍持反对意见。

汉武帝之所以力排众议,采纳主父偃的建议,在河南地北部及邻区创置朔方郡有其深层次的原因。最根本的原因是:在后套地区设立朔方郡是“灭胡之本也”。所谓“灭胡”包含抵御匈奴和反击匈奴两个层次。匈奴是西汉政权最大边患。抵御匈奴对关中的直接军事威胁、进而反击匈奴是汉廷梦寐以求的战略宏图。活动在“河南地”的匈奴密迩关中地区,对西汉的国都——长安城威胁很大。据《史记》载:刘敬从匈奴来,因言“匈奴河南白羊、楼烦王,去长安近者七百里,轻骑一日一夜可以至秦中。”[1](P2719)所谓“秦中”,就是长安城所处的关中地区,处于其北方的匈奴轻骑由今鄂尔多斯高原驰骋一日一夜就可抵达西汉的京畿区域,这无疑是腹心之患。何况河南地对秦中居高临下,亦有形胜之利。自汉高祖至武帝元朔年间之前,匈奴骑兵南下中原而载于史书者不胜枚数。最严重的莫过于孝文帝十四年(前166年)匈奴十四万铁骑攻入萧关、朝那,致使国都震动的史事。据《史记》载:“汉孝文皇帝十四年,匈奴单于十四万骑入朝那、萧关,杀北地都尉卬,虏人民畜产甚多,遂至彭阳。使奇兵入烧回中宫,候骑至雍甘泉。于是文帝以中尉周舍、郎中令张武为将军,发车千乘,骑十万,军长安旁以备胡寇……单于留塞内月余乃去,汉逐出塞即还,不能有所杀。匈奴日已骄,岁入边,杀略人民畜产甚多,云中、辽东最甚,至代郡万余人。汉患之,乃使使遗匈奴书。单于亦使当户报谢,复言和亲事。”[1](P2901)由此可见,“河南地”不保则关中危险,使匈奴远离河南地、远离关中至关重要。就连公孙弘在无奈之下,也从西南夷、沧海、朔方三大事项中首先选择肇筑朔方郡诸城。可见,公孙弘同样认为匈奴是西汉最大的边患。因此,在卫青收复“河南地”后,长期控制住“河南地”是极为重要的大事。从“地利”方面讲,对“河南地”最北部后套地区的有力控制是牢固控制“河南地”、进而解除匈奴对关中威胁的战略进程中最紧要的一环。这是由后套地区的战略地位决定的,分析如下:

第一,从军事地理形势观察“河南地”。

“河南地”,特别是其北部的河套地区和阴山山系对于汉匈双方都具有极其重要的战略价值。

后套地区是“河南地”的门户,是西汉与匈奴斗争的前沿地带。后套平原的北面和西面有阳山(今狼山山脉)阻隔,汉军控制山谷通道就能拒匈奴于“河南地”之外。阳山南侧存在黄河及可修缮的秦代万里长城作为第二道屏障。事实上,这是汉军出“河南地”往正北而去最好的防御地带。若匈奴渡过阳山和黄河,汉军则没有天然屏障可阻御匈奴骑兵,关中将正面受敌。因此,汉朝必须牢牢控制后套地区。

同时,汉朝控制“河南地”,据守黄河和阴山山系,从而将匈奴势力排挤到阴山山系以北,使匈奴失去此战略要地也是对匈奴的重大打击。汉元帝时,郎中侯应针对呼韩邪单于“请罢边备塞吏卒,以休天子人民”事提出的反驳,就道出内中玄机。史载:“单于欢喜,上书愿保塞上谷以西至敦煌,传之无穷,请罢边备塞吏卒,以休天子人民。天子令下有司议,议者皆以为便。郎中侯应习边事,以为不可许。上问状,应曰:‘周秦以来,匈奴暴桀,寇侵边境,汉兴,尤被其害。臣闻北边塞至辽东,外有阴山,东西千余里,草木茂盛,多禽兽。本冒顿单于依阻其中,治作弓矢,来出为寇,是其苑囿也。至孝武世,出师征伐,斥夺此地,攘之于幕北。建塞徼,起亭隧,筑外城,设屯戍,以守之,然后边境得用少安。幕北地平,少草木,多大沙,匈奴来寇,少所蔽隐,从塞以南,径深山谷,往来差难。边长老言:匈奴失阴山之后,过之未尝不哭也。如罢备塞戍卒,示夷狄之大利,不可一也。’”[2](P3803)由此可见,失去阴山对于匈奴的日常生活、军资需求以及南下军事行动都是重大的打击。与此同时,若汉朝失去对阴山山系的控制,匈奴进入阴山及地势起伏的“河南地”,一旦交战,则是以中国之短击匈奴之长,对汉军不利。晁错对此曾言:“今匈奴地形、技艺与中国异。上下山阪,出入溪涧,中国之马弗与也。险道倾仄,且驰且射,中国之骑弗与也。风雨罢劳,饥渴不困,中国之人弗与也:此匈奴之长技也。”[2](P2281)因此,汉军控制住此地域是极为必要的。

第二,从农业经济地理形势观察“河南地”。

西汉政权若要控制后套,进而控制河南地、屏障关中,需要在边塞驻扎足够的军队。农耕民族与游牧民族在此边地的博弈中,农耕民族更多的是以守为攻。这就需要大军长期戍边。而充足稳定的军资供给是汉军长久驻扎河南地、进而保卫河南地、屏护京师的关键。而在元朔年间(前128—前123年)之前,边地的粮食是无法满足戍边军队需求的。晁错就此曾言:“匈奴数侵盗北边,屯戍者多,边粟不足给食当食者”[1](P1419)。若中原王朝从关中或者关东运输物资到边地,则耗费巨大,得不偿失。主父偃曾以蒙恬戍边为例而言:“秦皇帝不听,遂使蒙恬将兵攻胡,辟地千里,以河为境。地固泽卤,不生五谷。然后发天下丁男以守北河。暴兵露师十有余年,死者不可胜数……又使天下蜚刍挽粟,起于黄、腄、琅邪负海之郡,转输北河,率三十锺而致一石。男子疾耕不足于粮馕,女子纺绩不足于帷幕。百姓靡敝,孤寡老弱不能相养,道路死者相望,盖天下始畔秦也。”[1](P2954)因此,不论晁错,还是主父偃,所言都从不同层面反映出就近提供充足的军粮对边疆军事驻防及社会稳定的极端重要性。

解决军需供给的最好办法是就地发展农业经济,就近供给军队。“河南地”的北部——今后套平原地形平坦、土地肥沃,水资源充足便利,最适宜发展农耕经济,极具开发潜力。而鄂尔多斯高原大部及其南侧的黄土高原在气候、水文、土壤及地貌条件方面,则不适宜发展农业,而以畜牧业为宜。至少在西汉时期是如此。据《史记》载:“天水、陇西、北地、上郡与关中同俗,然西有羌中之利,北有戎翟之畜,畜牧为天下饶。然地亦穷险,唯京师要其道。”[1](P3262)又载:“于是上北出萧关,从数万骑,猎新秦中,以勒边兵而归。新秦中或千里无亭徼,于是诛北地太守以下,而令民得畜牧(于)边县,官假马母,三岁而归,及息什一,以除告缗,用充仞新秦中。”[1](P1438)“新秦中”与“河南地”的区域范围差不多,既然汉武帝令此地边县之民发展畜牧,自然是因为此地更适合畜牧。此外,从对“新秦中”地域的赋税征收情况看,也表明此地不宜发展农业。据《二年律令·田律》载:“入顷刍槀,顷入刍三石;上郡地恶,顷入二石;槀皆二石。”[3](P41)上郡西部的自然条件与河南地中、南部有诸多相似之处,多沟壑、地势起伏。据此推知,河南地中南部的土地农耕条件较差。

因此,控制农耕条件优越的后套地区对于汉朝极为必要。蒙恬渡河,据阳山、北假中,也可能是出于这样的考虑。而长久控制后套地区最好的办法就是建郡筑城。因为开垦此地而使其真正成为粮仓,则需要大量人力长期、稳定的开发,更需要朝廷的大力扶持与引导。这仅依靠承担军事驻防重任的戍边官兵屯田是很难实现的。最好的办法就是大量移民于此区域,使其定居而从事农耕,为军队解除后顾之忧。历史进程证明此后汉朝大量移民充实此地,并开垦之。在这种现实需求下,于此建郡筑城就显得十分必要。因为这就意味着将此地边民有组织地纳入西汉的郡国体系之中,既有利于管理,也有利于有组织的从事社会经济活动。更重要的是赋税可就地征收,再就近转运到各个军事据点以保障军队后勤供给,再无需自关中、关东远途转运物资而产生巨大消耗之弊。这种在新占领的地区建立正规政区体制、移民实边的方式收到很好的政治经济效果。

基于以上论述的背景和原因,汉武帝于元朔二年(前127年)创置朔方郡。朔方郡的设立,不但使汉朝占据着地利,也为戍边军队提供了后勤保障。汉军既可坚守、以逸待劳,又可主动出击。纵观武帝及后嗣诸帝时期,在朔方郡集结军队、出塞征伐匈奴之事屡见不鲜,就是明证。

朔方郡于元朔二年(前127年)创置后,汉朝相继在其辖区内开设10县,即:朔方、三封、修都、临河、呼遒、窳浑、渠搜、沃壄、广牧、临戎10县。这种行政区划格局延续至王莽时期,才在政区名称上有所变动。在王莽主持下,将朔方郡易名为沟搜郡,属县亦各有更名,其它方面无变动。史载:“朔方郡,武帝元朔二年开。西部都尉治窳浑。莽曰沟搜。属并州。户三万四千三百三十八,口十三万六千六百二十八。县十:三封,武帝元狩三年城。朔方,金连盐泽、青盐泽皆在南。莽曰武符。修都,临河,莽曰监河。呼遒,窳浑,有道西北出鸡鹿塞。屠申泽在东。莽曰极武。渠搜,中部都尉治。莽曰沟搜。沃壄,武帝元狩三年城。有盐官。莽曰绥武。广牧,东部都尉治。莽曰盐官。临戎。武帝元朔五年城。莽曰推武。”[2](P1619)王莽之所以将朔方郡县易名,与其全国性的政治改制有关,而非仅针对朔方郡一地。

二、东汉时期朔方郡的建置变化

东汉时期,朔方郡的管区、治所和属县数量,以及置废,皆发生过变更。

(一)光武帝时期朔方郡的属县变动与兴废

至东汉光武帝年间,朔方郡所辖之县级建制单位有所调整。其时,撤销了修都、临河、呼遒、窳浑、渠搜5县,又将原属于西河郡的大城县划归朔方郡。据《后汉书》载:“朔方郡,六城,户千九百八十七,口七千八百四十三。临戎;三封;朔方;沃野;广牧;大城,故属西河。”[4](P3526)同书又载:“《汉书·地理志》记天下郡县本末,及山川奇异、风俗所由,至矣。今但录中兴以来郡县改异,及《春秋》、三史会同征伐地名,以为《郡国志》。凡《前志》有县名,今所不载者,皆世祖所并省也。前无今有者,后所置也。凡县名先书者,郡所治也。”[4](P3385)据此可知,东汉光武帝时不仅废除王莽所改的政区名称、恢复朔方郡及属县的原有名称,而且对朔方郡的属县进行析并与调整。但是,光武帝具体在哪一年对朔方郡属县进行调整史书却无明确记载。此外,在建武年间,朔方郡还曾被撤废。

第一,东汉光武帝时期调整朔方郡属县的时间。

刘秀曾于建武六年(30年)因户口耗少而县级官吏尚繁之故,并省县级单位。据《后汉书》载:“(建武六年)六月辛卯,诏曰:‘夫张官置吏,所以为人也。今百姓遭难,户口耗少,而县官吏职所置尚繁。其令司隶、州牧各实所部,省减吏员。县国不足置长吏可并合者,上大司徒、大司空二府。’于是,条奏并省四百余县,吏职减损,十置其一。”[4](P49)从东汉大量减省郡县职官可推知,其调整朔方郡属县盖因户口减少、而县级政区官吏诸职尚繁之故。朔方郡诸县居民数量为何缩减呢?早在王莽主政时期,汉与匈奴关系恶化导致边地郡县人口锐减。据《汉书》载:“初,北边自宣帝以来,数世不见烟火之警,人民炽盛,牛马遍野。及莽扰乱匈奴,与之构难,边民死亡系获,又十二部兵久屯不出,吏士罢疲。数年之间,北边虚空,野有暴骨矣。”[2](P3826)再加上两汉交替之际,天下大乱,狼烟四起,地方残破,人口大量损耗。在此背景下,东汉对地方政区进行调整,既可精简机构、减少开支,也有助于行政管理与控制,符合现实需要。

但是,关键问题在于这次并省四百余县,是否涉及朔方郡却难于确定。笔者认为,建武六年(30年)省并县级行政单位之举应未包括朔方郡。因为刘秀此时尚未统一天下,各地存在着公孙述、隗嚣、卢芳等割据势力,尤其是朔方郡地是在卢芳集团的控制下,并非被刘秀所控制。而并省四百余县应是在刘秀实际控制区域内进行的,而非在彼时全国范围内实施。因此,朔方郡属县的调整应当是在刘秀接管朔方郡后才完成的。《后汉书》载:“建武四年,单于遣无楼且渠王入五原塞,与李兴等和亲,告兴欲令(卢)芳还汉地为帝。五年,李兴、闵堪引兵至单于庭迎芳,与俱入塞,都九原县。掠有五原、朔方、云中、定襄、雁门五郡,并置守令,与胡通兵,侵苦北边。”[4](P506)直到建武七年(31年)冬,朔方郡才被刘秀集团接管。史载:“七年春正月……冬,卢芳所置朔方(郡)太守田飒、云中(郡)太守乔扈各举郡降。”[4](P53)据此,刘秀集团对朔方郡属县实施调整只能在建武八年(32年)及其后。大致说来,这可能存在两个时间段:即建武八年至撤销朔方郡之年的时段内、复置朔方郡至刘秀逝世之建中二年(57年)间。李晓杰先生称:“颇疑五县在建武二十六年朔方郡重返旧土时即未再恢复。”[5](P135)颇有道理,但也只是怀疑,并未列出可靠证据。

第二,建武年间朔方郡县被一度撤销的问题。

光武帝年间,朔方郡及其属县曾一度被撤销,稍后复置。关于其撤销与复置的时间,唐代后期成书的《元和郡县图志》载:“夏州,朔方……《禹贡》雍州之域……汉武帝分置朔方郡。后汉建武二十年罢,二十七年复置。灵帝末,羌胡为乱,塞下皆空。”[6](P99)由此可见,唐代人认为:东汉朔方郡撤销于建武二十年(44年),复置于建武二十七年(51年)。

但是,《后汉书》载:建武“二十六年春正月……遣中郎将段郴授南单于玺绶,令入居云中,始置使匈奴中郎将,将兵卫护之。南单于遣子入侍,奉奏诣阙。于是,云中、五原、朔方、北地、定襄、雁门、上谷、代八郡民归于本土。遣谒者分将施刑,补理城郭。发遣边民在中国者,布还诸县,皆赐以装钱,转输给食。二十七年夏四月……”[4](P78)此事发生在建武二十六年至二十七年(50-51年)夏四月间。同书又载:“二十六年……冬,前畔五骨都侯子复将其众三千人归南部,北单于使骑追击,悉获其众。南单于遣兵拒之,逆战不利……令西河长史岁将骑二千、弛刑五百人,助中郎将卫护单于,冬屯夏罢,自后以为常。及悉复缘边八郡。”[4](P2945)东汉北部缘边地区通常指并州下辖八郡,朔方郡为其八郡之一。有史为证:“第九星主并州,常以五申日候之,甲申为五原、雁门,丙申为朔方、云中,戊申为西河,庚申为太原、定襄,壬申为上党,凡八郡。”[4](P3213)由此获知“悉复缘边八郡”是在建武二十六年冬或二十七年。关于朔方郡是建武二十六年冬恢复,还是建武二十七年夏四月前恢复,可惜没有明确的记载。因此,可以肯定李吉甫所言建武二十七年复置应是可信的。

但是,朔方郡居民并非建武二十年内徙,朔方郡也非建武二十年撤废的。建武二十年被撤销的郡县中,记载明确者就是五原郡。《后汉书》载:“是岁(建武二十年),省五原郡,徙其吏人置河东。”[4](P73)但并无确切记载表明朔方郡也被废除。五原郡和朔方郡毗邻,同为缘边八郡。若此年废除朔方郡,失载的可能性很小。其次,建武二十七年恢复的“缘边八郡”也并非同年所省。正如《后汉书》载:“(建武九年)徙雁门吏人于太原”“是岁(建武十年),省定襄郡。徙其民于西河。”“(建武十五年)二月,徙雁门、代郡、上谷三郡民,置常山关、居庸关以东。”[4](P64)因此,建武二十年省五原郡,并不意味着也省掉朔方郡。唐人所谓“后汉建武二十年罢”朔方郡,显然证据不足。

此外,建武十一年撤销朔方郡之说也难于成立。据《晋书》载:“并州。汉武帝置十三州,并州依旧名不改,统上党、太原、云中、上郡、雁门、代郡、定襄、五原、西河、朔方十郡,又别置朔方刺史。后汉建武十一年,省朔方入并州。”[7](P428)《后汉书》亦载:建武“十一年,省朔方刺史,属并州”[4](P1092)。“是岁(建武十一年),省朔方牧,并并州。初断州牧自还奏事。”[4](P58)由此可知,《晋书》所谓“省朔方”是指撤销朔方州刺史部,而非朔方郡。“省朔方入并州”是指将朔方州刺史部所管区域划归并州刺史部。因此,不能妄言朔方郡至建武十一年被省并。

据《三国志》载:“《魏书》曰:……建武二十五年,乌丸大人郝旦等九千余人率众诣阙,封其渠帅为侯王者八十余人,使居塞内,布列辽东属国、辽西、右北平、渔阳、广阳、上谷、代郡、雁门、太原、朔方诸郡界,招来种人,给其衣食,置校尉以领护之,遂为汉侦备,击匈奴、鲜卑。”[8](P834)据上文所述,雁门、代郡、上谷的部分属县在建武十五年就已内徙,直到建武二十六年后才恢复。朔方郡于此跟其它诸郡并列,只说明是作者依旧使用先前的政区名称,并不能证明朔方郡内徙与否。

李晓杰先生依据建武十一年省朔方刺史部,以及建武十年至建武二十年间定襄、雁门、代郡、五原等郡相继内迁,臆断:“倘将朔方郡省弃之年定于建武十年至二十年间,应大体无误。”[5](P135)这个推断并无有力的证据。刘秀撤销朔方郡的上限应当上溯到建武八年,下限应当延迟到建武二十六年冬。

综上所述,朔方郡在建武年间曾被废除(或名存实亡),直到建武二十六年冬至建武二十七年夏四月间才得复置。至于其被废除的时间上限,当不会早于建武八年。

(二)汉献帝时期废除朔方郡

东汉时期,朔方郡经过光武帝刘秀调整后,虽有永和五年(140年)“朔方居五原”之举[4](P270),但朔方郡建制依旧存在。据《三国志》载:建安“二十年春正月,天子立公中女为皇后。省云中、定襄、五原、朔方郡,(各)郡置一县领其民,合以为新兴郡。”[8](P45)由此可知,直至汉献帝建安二十年(215年),朔方郡遂被最终撤销建制,其辖地并入新设的新兴郡。

其被废之原因,实际与诸胡部人频繁进犯、导致郡民流散存在着直接关联。据《晋书》载:“灵帝末,羌胡大扰,定襄、云中、五原、朔方、上郡等五郡(民)并流徙分散。建安十八年,省入冀州。二十年,始集塞下荒地立新兴郡,后又分上党,立乐平郡。魏黄初元年,复置并州,自陉岭以北并弃之。至晋,因而不改。并州统郡国六,县四十五,户五万九千三百。”[7](P428)因此,在北部边地政局动荡、人烟稀少的形势中,对其政区进行整合是完全必要的。两汉时期的朔方郡建制自此消失于中国历史舞台。

至于曹魏明帝青龙三年(235年),朔方郡虽得重置,但已不属汉代政区建制。无论其治所、辖区、属县皆与两汉朔方郡有所不同,且已超出本文论述的时间范围,故在此从略。

三、结 语

两汉时期,朔方郡域的战略地位极其重要,这里是汉与匈奴博弈的重点地区。朔方郡的建置兴废,与汉匈双方在该地域政治军事经济实力的消长、北疆民族关系发展有着极为密切的关联。

西汉朔方郡始建于汉武帝元朔二年(前127年),辖10县。那是在卫青收复河南地后,汉武帝出于解除匈奴威胁的战略考虑而建立的郡级行政单位。至王莽时期(9-24年),惟更改朔方郡以及属县的政区名称,该郡并无实质变化。两汉之际,天下纷扰,朔方郡在建武五年(29年)被卢芳割据,于两年后被刘秀集团接管。朔方郡在建武年间曾短期被撤,其时间当在建武八年(32年)及其后,后于建武二十六年(50年)冬至建武二十七年(51年)夏四月间复置。东汉光武帝时期也对朔方郡的属县进行调整,朔方郡仅辖6县,较西汉晚期大为减少。调整时间当在建武七年(31年)冬之后,至于属县变动的具体时间,还有待挖掘新的证据而继续研究。汉献帝建安二十年(215年),朔方郡建制最终被撤销,其地并入新兴郡。至此,汉代朔方郡退出历史舞台。直至曹魏青龙三年(235年),重新出现一个朔方郡,但已是另一时代的地方行政单位,与汉代政区体系无关。

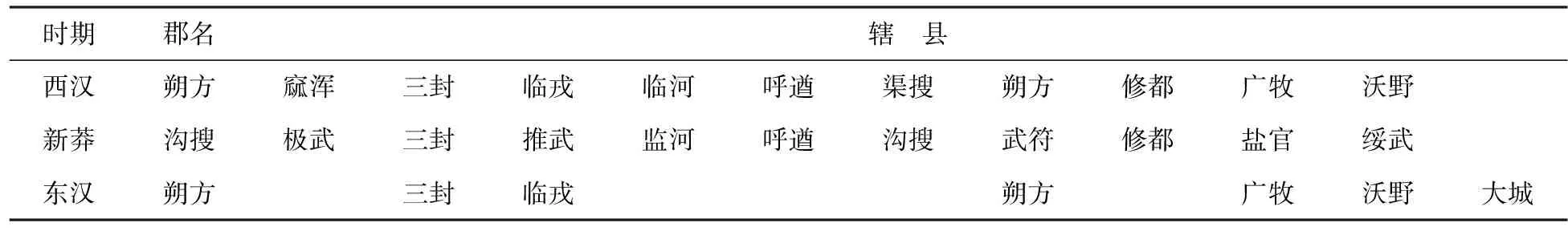

表1 两汉时期朔方郡及属县名称变动简表

[1](西汉)司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[2](东汉)班固撰.汉书[M].(唐)颜师古注.北京:中华书局,1962.

[3]张家山二四七号汉墓竹简整理小组.张家山汉墓竹简[M].北京:文物出版社,2006.

[4](南朝宋)范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[5]李晓杰.东汉政区地理[M].济南:山东教育出版社,1999.

[6](唐)李吉甫撰.元和郡县图志[M].贺次君辑校.北京:中华书局,1983.

[7](唐)房玄龄等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[8](西晋)陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1982.

〔责任编辑 王 宇〕

An Investigation into the Establishment Evolution of Shuofang County in Han Dynasty

MENG Yang-yang

(Institute of History and Culture, Shanxi Normal University; Xian 710119)

Shuofang County was established in 127 B.C, and it governed 10 counties. In the Xin Mang period, the names of Shuofang County and its jurisdictions changed. Shuofang County was repealed in the Eastern Han Dynasty by Liu Xiu during Guangwu years, but it was reset soon and it governed 6 counties until it was completely repealed in 215 B.C. The evolution of the establishment of Shuofang county in the period of two Han dynasties was closely associated with the change of political and military situation in Northwestern Ordos plateau and its adjacent areas as well as the strategic deployment and the Ethnic relations of Han Dynasty.

The period of two Han dynasties; Shuofang County; Establishment

2014-08-23

国家社会科学基金重大招标项目“鄂尔多斯高原历史地理研究”(11&ZD097)阶段性研究成果。

孟洋洋(1988-),男,山东滨州人,陕西师范大学历史文化学院硕士生,主要从事中国边疆史地研究。

K928.2

A

1004-1869(2014)06-0081-06