基于“随手取材”物理实验的课堂教学设计

——评“力的作用是相互的”教学设计与实施

(南京师范大学物理科学与技术学院,江苏 南京 210023)

1 教材分析

苏科版初中物理教材把“力的作用是相互的”放在第八章的第四节,而不是第一节,主要考虑了初中学生的认知特点,力求体现“学科、认知建构与心理发展的统一”的理念.力的概念看似简单,实际上是相当抽象的.学生在对力的认识上的非科学的前概念较为普遍,也很顽固.教材采取了从具体到抽象、分散难点的策略.第一节首先从经验出发,让学生初识力的概念,再讨论弹力(奠定了对力的大小和测量的认识基础);第二、三节分别讨论重力(介绍了力的三要素和图示法)和摩擦力.这三节中的弹力、重力、摩擦力主要是从受力对象发生的效果来讨论的.第四节再讨论施力体与受力体间作用的关系问题.

学生根据生活经验,如施力者把受力者打倒,钉锤把钉子钉进板内等,潜意识地认为只有受力者才受力,而施力者是不会受力的,或者受到较小的力,有的力是相互的、有的力不是相互的.对于这种非科学的前概念,最好的策略是让其暴露出来,用实验来使学生产生认知冲突.另外,让学生经历建构的过程,会使他们发现问题,寻找足够的证据,有更深入的思考,从而提高创新意识、得到科学方法的训练.

这节教材的另一个重要特点就是相互作用原理在生活、生产、科研中有广泛的应用,是进行STS和创新教育的重要资源.

2 对申洁老师课堂教学的评价

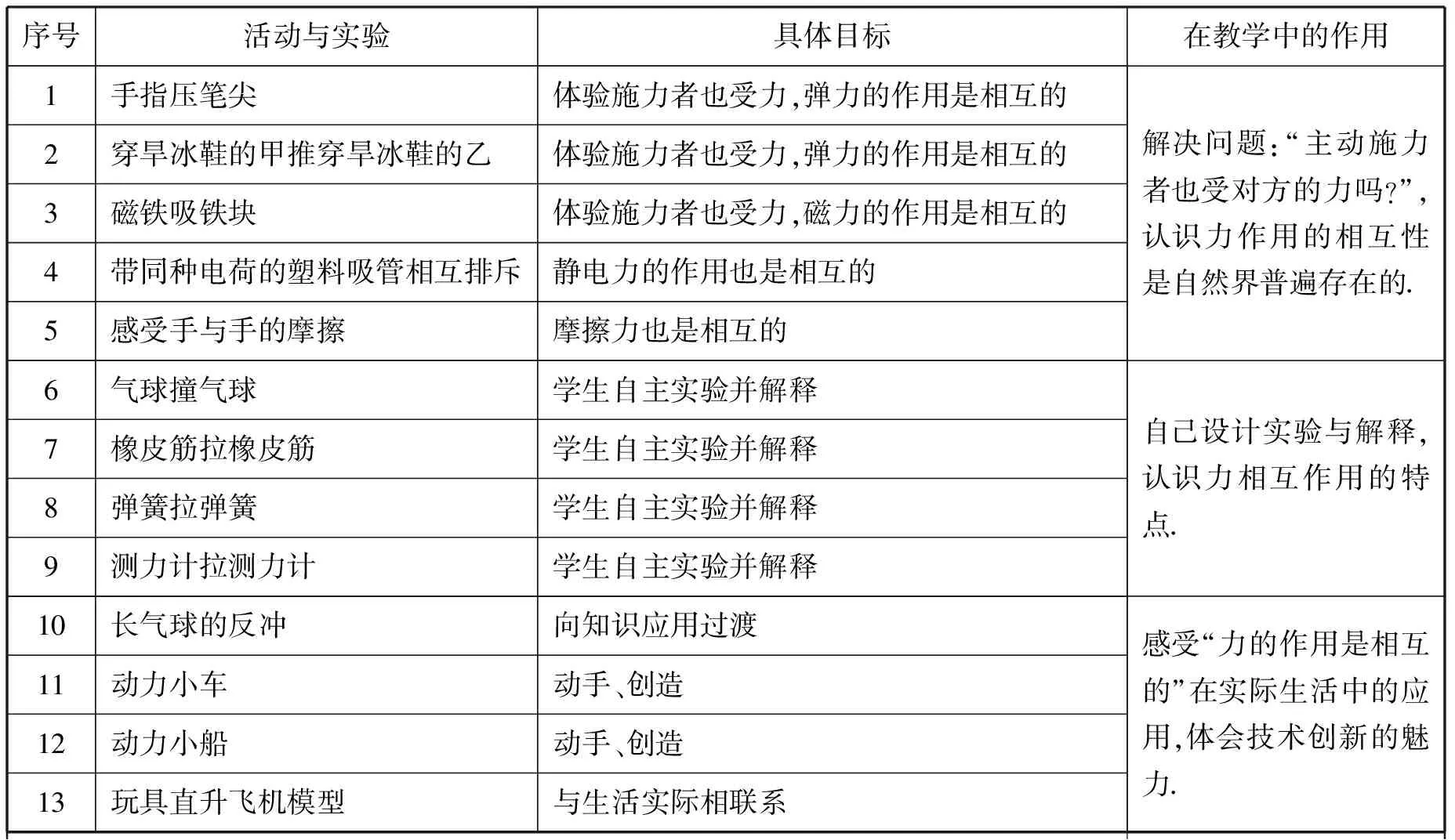

申洁老师上的这节课,使学生感到愉悦、兴奋、惊讶,印象深刻.这节课的重要特点是“做中学”,13个小型实验贯穿其中,且多是随手取材的非常规实验(如表1).

随手取材的非常规物理实验有这样的特点:(1)材料易得,实施便利;(2)贴近生活,亲切感强;(3)程式多变,新奇有趣;(4)物具它用,体现自创;(5)结构简单,体验性强.

正因为随手取材的非常规实验资源具有以上的特点,所以,我们倡导利用这类资源进行教学,从一定意义上讲,这类资源具有不可替代的作用.由于“力的作用是相互的”这节课,内容不复杂,总体是定性的,不需要涉及全程性探究要素的探究活动,而在这种类型的课堂中,运用一些小型的随手取材的实验,有利于激发认知冲突,构建科学概念.实际效果证明,申洁老师的这种选择是正确的.从现实和学生的长远发展来看,让学生喜爱物理学,进而热爱科学,这是完全必要的.

表1

申洁老师在选择和设计这些实验时,经过了精心的思考,例如:

(1)根据不同的主题和教学目的,选择不同的实验和教学方式.如在第一主题中,要激发学生的认知冲突,转变错误的前概念,她选择了“手压笔尖”、“甲推乙”、“磁铁吸铁块”的实验.为了使学生认识力的作用是相互的是自然界普遍存在的规律,她选择的实验覆盖弹力、摩擦力、磁力、静电力等,从而使归纳法的应用更合理.在第二主题中,她把实验设计权交给学生,让学生自己选择器材,进行实验,并解释观察到的现象,概括力的相互作用的特点.在第三主题中,选择的实验围绕着力的作用相互性的实际应用,让学生感受“力的作用是相互的”在实际中的应用,参与动手制作过程,体会技术创新的魅力.

(2)精心设计演示实验,加强学生的观察和思考.如磁铁对铁块的作用,先按住磁铁不动,吸引铁块运动;再按住铁块不动,吸引磁铁运动;让磁铁和铁块同时释放,一起运动.她所做的“长气球的反冲”实验,效果非常好,为了让学生感受看不见的空气的运动,她用纸屑来显示.再如,让四位同学上台做推滑车的实验,其中两位同学做好保护工作.

(3)让学生动手、动脑和动口,这是“做中学”的关键.13个实验中有8个是让学生自主或参与的,让学生站在滑车上推前面的学生,让学生控制飞机模型等,学生的积极性很高.学生的活动还延伸到课外,她鼓励学生制作动力小车或动力小船,有利于发挥学生的个性特长.

这样的教学设计,对培养学生学习物理的兴趣、实践的意识和习惯,以及手脑并用解决问题的能力是有益的.此外,这节课在应用多媒体创设情景方面也是值得推崇的,如展示了拳击、足球赛、划船、游泳、火箭等的视频、图像.

申洁老师的这节课有不少值得学习的闪光点,但对这些随手取材的非常规实验的组织,整体和深层次的思考显得不足,我想提下面的建议,以起到锦上添花的作用.

3 教学设计建议

从表面上看,这节课的主题是很简单的:一个物体对另一个物体施加力的作用,另一个物体是否对这个物体有力的作用?只要列举许多实例,结论就可以得出.如果按这样的想法设计教学过程,学生实现的目标就只限于对知识的一般认识,较深层次的目标就难以达到.为了挖掘教学过程中深层次的教育功能,应当关注激发学生的兴趣和学习动机;让学生自然流露错误的前科学概念,不断激发认知冲突;积极参与实验设计、收集证据和反复论证的过程;主动地开拓知识应用的领域,领会其创造的思想.针对这节课的特点,老师选择了系列“随手取材”非常规物理实验,学生的参与度和积极性提高了,但选择哪些实验、如何组织学习过程,仍然需要精心地考虑和设计,并且根据学生在课堂中的行为反映,有效实施和调整教学方案.

(1)创设情景,让学生暴露原始想法

通常,老师们在引入课题时,也会关注“创设问题情境”,但指导思想上却是“明确学习目标”,而不是“激发认知冲突”.例如,申洁老师用生动的视频展示拳击运动员把对手击倒的情境,提出了小明的观点:“只有对手才受到力的作用”,引起学生短暂的疑惑,但很快就又展示了足球场上场景,提出了小华的观点.其结果是学生的观点都倒向了小华.似乎这节课的结论已经明确,余下的工作就是收集更多的证据,做一系列的随手取材实验来验证已经确认的观点.

激发学生的认知冲突,说起来容易,做起来难.特别是在中国,因为我们的传统教育比较注重知识,而缺少对知识的怀疑,鼓励“超前学习”,所以很容易一边倒.看似学生早已掌握知识,但实际上未经自主建构,知识的理解也只是字面上的.要真正激起认知冲突,关键要让学生的原始想法暴露出来.首先教师的意识中要更关注学生的错误认识,不要急于展示正确的观点(足球的视频场景和小华的观点),在询问学生是否赞成小明观点时,要给那些持错误想法的学生以说话的机会,并鼓励他们.还可以请学生举出更多支持小明观点的实例,例如,用铁锤打钉子,钉子被打进木板中去了,当然是钉子受到了力的作用,我们并不知道锤子也受到力的作用.教师创设的教学氛围,不只是让学生说出一个简单的判断,还应当让他们说出原始想法,为什么你认为被打的物体没有对打击者施力?在这种充分暴露的基础上,再让不同意见者阐述自己的观点.教师同样不要肯定哪一观点是正确的,让学生带着问题进行探究.

(2)根据学生原始的想法,与学生一起选择和设计实验,逐渐深化探究过程,实现科学认知的建构.

认识“力的作用是相互的”的过程,是一个实验归纳的过程,但在教学中,教师不应当把它设计成一个由大量事实堆砌的简单归纳过程,应当考虑学生心理建构和科学方法应用的特点.

把学生原始的想法暴露出来,就可为进一步探究奠定基础.首先可以梳理一下几种不同的观点:①施力者必然是受力者;②施力者不会成为受力者;③有的情况下,施力者会受到对方力的作用;有的情况下,施力者不会成为受力者.④主动施力者不受到被动受力者的作用.

为什么我们会认为施力者不一定会成为受力者呢?因为我们没有感觉到施力者受力的效果.我们能否针对这个原因来选择和设计一些小实验,用证据来说明问题?

①当我们用手压气球时,明显地看到气球形变;当我们拉橡皮筋时,也明显地看到橡皮筋伸长了;当物体挂在弹簧测力计下,明显地看到弹簧伸长了.能否设计一组实验,把原本不明显的现象显示出来?

提供的器材有:气球,橡皮筋,弹簧测力计等.

在学生讨论设计后进行实验:用一个气球挤压另一个气球;用一根橡皮筋拉另一根橡皮筋;用一个弹簧测力计拉另一个弹簧测力计.

②我们上面收集了一些证据,支持施力者也是受力者的观点.但有没有一些反例说明这个观点不一定正确?例如,拳击手的例子,我们能否使证据更明显和更充分?

提供的器材有:旱冰鞋2双,气球等.

讨论后让学生实验:两个同学穿着旱冰鞋,一个同学从另一个同学背后推他,会发生什么现象?试一试,说明什么问题?(为什么不推墙壁?为什么不让学生面对面地推?)

有的学生提出模拟拳击,用气球打击另一学生,结果气球被打破了,说明拳击手也会受到对方的作用.

③力的作用是相互的,这是力学中普遍的规律,弹力、摩擦力、重力都遵循这个规律,静电力和磁力是否也遵循这个规律呢?

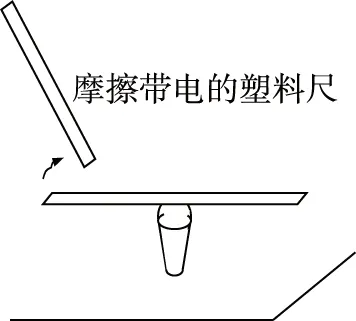

图1

观察实验:如图1,把一只球形灯泡放在玻璃杯口上,将一把塑料直尺放在玻璃泡的顶端,使其处于水平状态,用另一把经摩擦带静电的塑料直尺接近塑料直尺的一端,使它绕支点转动,说明带电的塑料直尺对架在支点上的塑料直尺有静电的吸引作用.

把带电的塑料直尺放在玻璃泡上,用不带电的塑料直尺接近带电塑料直尺的一端,猜一猜,带电的塑料直尺是否会转动?试一试,说明什么问题?

同学们熟知,磁铁能吸引铁,那么铁是否能吸引磁铁呢?能否用实验来说明磁铁与铁块间的作用也是相互的?……

大量的实验表明,一个物体对另一个物体有力的作用时,另一个物体也同时对这个物体有力的作用,即力的作用是相互的.不管是主动施力还是被动受力,施力者一定会受到受力者对它的作用.

(3)联系生活和科技的实例,让学生感受力的相互作用原理的应用,体验科学创造的魅力

生活中应用的实例是很多的,教师在这部分教学中,不应是简单罗列事实,应当从简单到复杂进行归类,并恰当地说明它的原理,从而使学生更好地了解所学的知识.这部分内容既是知识的拓展,又是对学习的评价.为了激发学生的兴趣,直观地了解应用的原理,配合做一些小实验或演示是很好的.可以这样引导:

①有一种儿童室外游戏的滑板车,人站在车上,用一只脚向后蹬地,小车就可以向前进了.使小车前进的力是怎样产生的?施力的物体是什么?(或者用运动员起跑器助跑的实例,可播放视频.)

②游泳和划船,前进的力是怎样产生的?施力的物体是什么?(可播放视频.)

③演示直升飞机模型,说一说,是什么力使它能悬在空中?这个力是怎样产生的?看一看,直升飞机的螺旋桨旋转工作时,空气是怎样流动的,是否支持你的解释?

上述实例中,车、船、飞机分别用力作用于地面、水和空气,根据相互作用的原理,地面、水和空气就会对车、船、飞机施加作用,从而使它们前进或悬于空中.

④当人类要实现飞天梦时,遇到了一大难题,周围没有陆地、水和空气,没有可借助的物体,怎么才能获得飞出去的力呢?

演示:长气球的反冲现象,观察与解释.

火箭:使人类探索太空的梦想得以实现.(可播放视频.)

小结:科学家通过探究发现物理的规律和原理,发明家利用物理原理进行技术设计,在生活、生产、科研领域应用,从而推动人类文明的发展和社会的进步.

也可以借助教材中的阅读材料“奇思妙想”,设置幻想的奇境,并穿插有趣的实验,与学生共同讨论,从而使学生获得创造的启示.

最后布置作业或综合实践活动:制作动力小车、动力小船等.

参考文献:

1.张伟,郭玉英,刘炳昇.非常规物理实验:有待深入开发的重要物理课程资源.物理教师,2005,(9).

2.刘炳昇,李容.义务教育教科书 物理八年级下册.南京:江苏科学技术出版社,2013.