浅谈初中物理探究性教学的实施

——基于一道习题讲评所生成的探究案例分析

(1.南京市中华中学,江苏 南京 210019;2.安徽师范大学物理与电子信息,安徽 芜湖 241000)

探究性教学是基于人类对教学活动的不断认识,逐步形成和发展的一种现代教学观念.探究性教学作为新课程改革所倡导的一种重要的教学方式,能够促进学生主动地获取物理知识,领悟科学研究方法,发展科学探究能力和勇于创新的科学精神,是提高学生的科学素养的重要手段,是实现义务教育物理课程目标的重要途径.

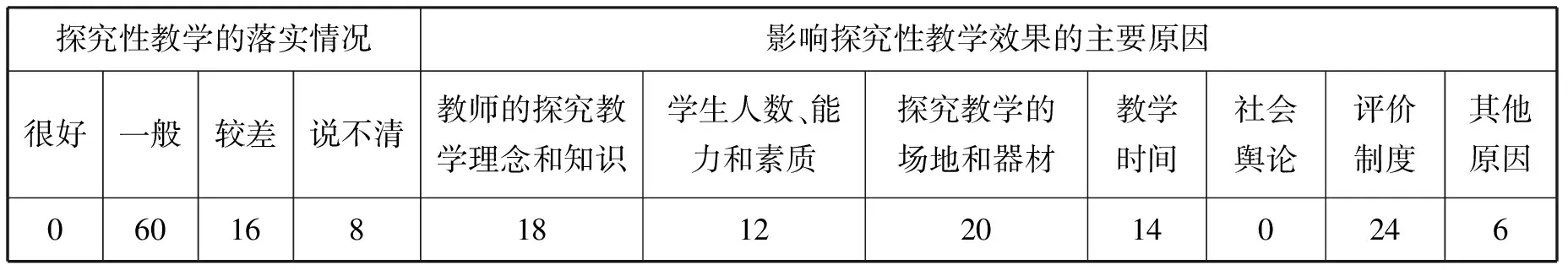

为了解初中物理探究性教学实施的状况,本人设计了“初中物理教学中关于科学探究的调查问卷”,对南京市秦淮区初中物理教师做了调查,回收调查问卷90份,其中有效问卷84份,有效回收率88.4﹪.调查问卷的部分统计结果如表1所示.

表1 科学探究的调查统计结果

从统计结果看,我们得到以下两点结论:一是本地区探究性教学的落实情况一般,令人堪忧.由此可以推断,新课程改革十多年来,探究性教学的实施不尽如人意,探究性教学的现状亟待扭转.二是目前影响初中物理探究性教学效果的主要因素有:教师的探究教学理念和知识,学生人数、素质和能力,探究教学的场地和器材资源,教学时间,评价制度.

我们如何实施探究性教学,提高初中物理探究性教学的质量?下面结合一道习题的讲评中所生成的探究案例来讨论.

1 案例背景:一道“简单”习题的讲评

在初中物理“机械能和内能的相互转化”的作业评讲中有这么一道题:

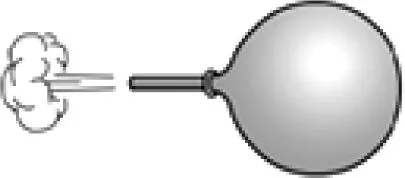

图1

如图1所示,松开气球的口子,快速放气后会感觉气球变凉,这是因为气体对外做功,导致内能(选填增大、减小或不变).

这是一道在本节作业训练中教师和绝大部分学生会觉得难度相对较低的填空题,很显然答案应当是“减小”,因为题目中已表明气体对外做功,那么机械能增加,必然由内能转化而来,因此内能必定减小,理由清晰明了.

2 节外生枝,生成问题

笔者在和学生核对了该题答案之后,习惯性地问了一句:“有没有问题,没有,我们就Pass,下一题请某某说…”我的话刚说完,“老师,我有问题”,我的课代表小余边说边站了起来.我心中一阵小小的窃喜:这个家伙今天难道又要给我们带来什么新的收获?当然我还有一点点的恼怒,这么简单的问题还有疑问,堂堂物理课代表的水平令人怀疑!

师(故作惊讶地问):什么问题?

余:我认为答案应该是增大.

师:大家听听他的理由.

余:我认为是摩擦做功,使内能变大.

师:什么摩擦?谁和谁摩擦?

余:气体和气球要摩擦.

另一学生小成提出疑问:“气体喷出,对外做功,内能减小,哪来摩擦呢?”正合吾意,作为教师的我也是这么想的.此时第三个学生小吕举手说“此处摩擦指的是气体喷出时,和气球口有摩擦,克服摩擦做功,内能不增大吗?我也认为内能增大.”小吕还用两手互搓导致手掌发热的动作,佐证他的因为摩擦做功内能增大的结论.

学贵有疑,敢问、会问、善问是学生在成长的过程中需要发展的一种重要能力,南宋哲学家陆九渊认为:为学患无疑,疑则有进.可见,问题意识是促进学生的发展的重要基础,也是义务教育物理课程标准所倡导的科学探究学习的重要方式和重要内容.

对于学生的质疑,老师的态度应当是鼓励和引导,即使学生提出了没有意义、貌似简单或不好回答的问题,也不能表现出不耐烦的神情,只有这样才能促进学生敢问,进而使他们会问和善问,由此培养学生的发现和提出问题的能力.

3 明确问题,形成探究思路

听了刚才三位学生的陈述,其他人的脸上也露出了迷茫之情,仿佛在问:一个因素导致增大,一个因素导致减小,内能大小到底怎么变呢?我的大脑高速运转后,首先肯定克服摩擦做功导致气体内能增大的理由是正确的,其次,我们也肯定了在这个问题情境中,气球中气体喷气对外做功,内能也应该在减小,针对这两种不同的结果,我把问题抛给学生:“既然两种情况都是合理的,那么你们认为内能到底是增大还是减小呢?”

学生经过一番热烈的讨论之后,学生们发言如下:

A:我认为内能是减小,理由是两个影响因素相比,气体喷出时和气球口的摩擦做功较小,引起的内能变大的程度较小.

B:喷出的气体间也相互摩擦做功,内能变大的程度还是很大的,因此最终的结果内能还是变大.

C:我认为题目本身的意义既然强调了气体对外做功,那么内能肯定是减小的啊.

D:那假如题目本身不严密呢?题目本身有错呢?

在这一片争论中,有人提议道:“找个气球做做看吧!”这个建议立即得到了大家的赞同.

学生通过对话交流,加深了对问题的了解,最终自己找到了解决问题的方向,形成了探究思路.实施探究性教学要注重学生优先原则,教师不要怕学生犯错误,不要越俎代庖,让学生“在游泳中学会游泳”.让学生主动探索周围的环境,既是人的天性,也是人的基本权利,更是探究性教学中体现学生主体性的重要原则.

4 设计探究方案,尝试解决问题

做实验来探究气球内能大小如何变化的思路确定后,气球就成了解决问题的必要的器材保证.教室中没有气球,课前我也没有准备气球来做这个探究,学生看到没有气球,同时也觉得我没有派人奔到实验室去取气球的打算,同学们有些失望,此时,我提示了一句:“教室中就能找到实验替代品?”沉寂了一会,我又提示了一句“课间我可常看到你们用空矿泉水瓶玩游戏噢!”话音刚落,立即有人说“老师,我想起来了,”他递上了空矿泉水瓶.

由于初中生心理特点和思维品质的不同,在初中物理探究性教学实施过程中,如果离开教师的适时引导,学生的探究活动往往无法持续地进行,学生在有限的课堂教学时间内难以完成探究性教学任务,也容易使探究性教学陷入无目的地混乱状态,这样反而违背了探究性教学的初衷,降低了探究性教学的效果,因此,探究性教学中要充分体现教师的主导作用,在学生的探究过程中出现困难时,要及时予以适度的指导,从而使探究活动能顺利地进行,实现探究性教学的目标.

5 进行实验,收集证据,得出结论

器材问题解决后,学生小景自告奋勇地要求操作,在他操作之前,我提醒他为安全起见,把瓶口对着室外,并请他说明如何操作.“为了省点力,我会借助膝盖夹住瓶身,再用手把瓶子下半部分用力扭转,扭得差不多时,我再旋松瓶盖,瓶盖就会被炸飞出去”,小景熟练地按照他自己描述的操作步骤,把瓶盖炸飞出去,在“嘭”的一声中,瓶盖飞出撞到教室外立柱上,小景洋洋得意的向我和其他同学举起了扭得奇形怪状的盖子已飞走的空瓶子,待他淡定后,我问他;“盖子为什么飞出去?”“气体对它做功啊!”“那我们做这个实验是要说明什么问题啊?”小景想了想后立即用手去摸瓶口,“哎呀,温度没变化嘛!”有学生提醒:“刚才瓶盖飞出后,你就该立即用手去感觉瓶口温度的变化”.

初中生学习物理的兴趣特点大致有四种不同的层次:直觉层面的兴趣、操作性兴趣、探究因果关系的兴趣和概括认识的兴趣.教师在探究性教学中,要注重引导学生实验探究时,不能只停留在现象本身,要注重本质现象的发现、证据的收集,内在因果关系的分析,寻找隐藏的规律.

图2

重新做这个实验时,我问:这个实验只有用手摸才可以感受到瓶口温度是否有变化,对于其他人来说没有直观的感受,有没有什么更明显的现象作为证据可以说明内能到底变大还是变小呢?学生小陈说:有的,我经常玩这个实验,瓶盖飞出时,我有时会看到瓶口有白气的,以前学过,白气是液化形成的,而液化的条件是温度降低,因此,我们看瓶口只要有白气,就说明温度降低,内能就是减少了而不是变大.另外,我做这个实验,不用膝盖,两手就行.有人附和说:老师,我做过类似的题目,说是用打气筒向盖好瓶塞的集气瓶打气,瓶盖蹦出时,瓶口会看到白气,这是因为温度降低形成的.当我请小陈同学再做这个实验时,有一次清楚地观察到瓶盖飞出后,有明显的“白气”在瓶口处生成,如图2所示.至此关于内能到底变大还是变小的争论和研究终于画上了圆满的句号.

6 结语

由于这个意外的课堂插曲,打乱了本节习题讲评的节奏,使原定的教学任务没有顺利完成.课后笔者经过反思以及和同仁的探讨后认为,本节课对于学生提出的内能变大观点的处理,如果仅从题目“变凉”,“气体对外做功”等关键词的分析能给学生“圆满”的解释,可以及时完成本节课预定的习题讲评任务,但学生从根本上不能消除这个现象中两种原因对内能的影响程度大小的怀疑.但是,当学生的问题火花突然迸发时,教师利用好这个一闪而过的、激情与智慧综合生成的良机,用心收集、捕捉和筛选学习活动中学生反馈出来的一个个问题,建构了促进学习者进一步学习的生动情境,使学生经历了问题的提出、方案的制定、操作、现象的观察,得出结论等一系列探究过程,最终解决了问题,促进了学生探究能力的发展.

探究性教学耗时耗力,有的器材不容易找,也没有那么多时间去探究,学生能力又欠缺,还不如讲几个题目来得有效果,这些观念有一定的市场.不可否认,学生的能力和素质是实施探究性教学的重要条件,但是,学生的能力是要教师去发现和激发的,是靠探究性教学的实施提高的,如果以种种借口和理由不去用心开展适合学生的探究,学生的能力永远不能在物理课堂得到提高.另一方面,开展探究性教学,实验器材的确是一个重要的条件,但并不是学校的实验器材越多,探究性教学的质量就一定高,因为,同一班级的学生在同一时间内用统一的实验器材按照同样的步骤完成实验,得到一样的结论,这样的探究价值有的情况下显然是值得怀疑的,因此,我们认为,一味地追求高、大、上的器材,容易使学生偏离了基本的实验技能的训练,不一定能达到探究性的目的.我们提倡用日常用品甚至包括儿童玩具等来做科学探究,达到简单、明了、直观地效果.著名物理教育家朱正元教授提出的“坛坛罐罐当仪器,拼拼凑凑做实验”的物理实验思想,致力于培养学生的动手能力和创新精神,也应该成为我们实施探究性教学的重要思想方法.麦克斯韦曾说过“一项实验的材料越简单,学生就越熟悉,就越想彻底地获得所验证的结果,这种实验教育的价值往往和仪器的复杂程度成反比”.

提高教师对探究性教学全面、正确的认识,迫在眉睫.只有这样,我们的物理教学才能“信手拈来”皆探究,才能在现行的普遍追求考试成绩的教学大环境下,引导学生实施探究性学习,促进学生探究能力的提高,并最终转化为创新能力的提高.

参考文献:

中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2011年版).北京.北京师范大学出版社,2012.

刘世军.复杂课题简约化-基于苏派物理教育思想的物理教学策略研究[J].物理之友,2014,30(5).

裴娣娜.教育研究方法导论.[M].合肥:安徽教育出版社,1995:176.