基于GIS技术与公共服务设施视角的农村居民点用地适宜性评价

——以长兴县为例

闫凤英, 张道龙

(1.天津大学建筑学院, 天津 300072; 2. 天津大学建筑工程学院, 天津 300072)

基于GIS技术与公共服务设施视角的农村居民点用地适宜性评价

——以长兴县为例

闫凤英1, 张道龙2

(1.天津大学建筑学院, 天津 300072; 2. 天津大学建筑工程学院, 天津 300072)

农村居民点用地适宜性评价是居民点选址建设的基础,在新农村建设及土地集约利用方面有着重要的意义。文章从城乡统筹规划中公共服务设施一体化的视角,以长兴县为研究区域,结合实地调研选取评价因子,并借鉴《土地评价纲要》中分级方法,对其进行分级,从而构建农村居民点建设用地适宜性评价指标体系,采用多因素综合评价模型进行评价。借助ArcGIS的栅格计算器和空间分析功能,进行前后两步处理,确定出农村居民点建设用地适宜区域,为长兴县农村布局规划提供依据。

农村居民点; GIS; 公共服务设施; 适宜性评价

我国城乡二元发展的现状导致在公共设施建设方面,政府财政更多集中于城镇地区,使得农村地区的公共服务设施水平与城市具有明显的差距,这一定程度上阻碍了农村经济社会的发展,拉大了城乡发展差距。我国农村居民点布局深受传统观念和风水观念的影响,加之我国长期无偿、无期限的农村宅基地管理政策,使得农村居民点建设缺乏有效的规划和控制,导致现状居民点布局的分散与无序[1],使得农村居民获得公共服务的难度进一步加大。随着城乡统筹战略的提出,加快农村地区公共设施建设,促进城乡公共服务均等化,已成为缩小城乡差别,实现城乡协调发展的重要任务,也是当前改善农村生产生活环境的最直接途径[2-3]。2006年党的十六届五中全会明确指出的新农村建设的20字方针中,强调了加强农村居民点规划布局对农村发展的重要性。而农村居民点的规划建设最终将体现在用地上,因此对农村居民点用地的适宜性评价是开展新农村建设的基础。文章选取长兴县为研究区域,结合城乡公共服务设施一体化的思想,构建了农村居民点用地适宜性的评价指标体系,并借助GIS技术进行多因素综合评价,确定长兴县农村居民点用地适宜区域。

一、研究区域现状及研究方法

1. 研究区域现状

(1) 农村居民点现状。长兴县位于北纬30°43′~30°11′,东经119°33′~120°06′之间,国土面积1 431 km2,地势形态主要是低丘缓坡山地和平原水网。根据实地调研情况,发现其现状农村居民点的问题主要体现在如下三点:1)居民点规模整体偏小。全县农村居民点个数为2 332个,从人口规模来看,100人以下的560个,100~300人的1 469个,大于300人的为303个,规模较大的农村居民点仅为总数的13%;2)农村居民点人均用地规模过大。农村居民点用地总规模为90.3 km2,第六次人口普查资料显示,长兴县农村人口32.8万,农村人均建设用地达到275 m2,远远超过国家规定的农村人均用地标准的150 m2上限; 3)居民点无序乱建情况严重。运用Arcgis空间分析功能,将长兴县现状空间管制图与居民点分布图进行叠加分析,处于限建区内的居民点有467个,面积为28.3 km2;禁建区内居民点有39个,面积为1.9 km2,二者面积之和超过了农村居民点总规模的30%。

(2) 公共服务设施满意度现状。长兴县实行的“万千行动”使得区域内农村公共服务设施的覆盖率大幅上升,其中体育文化设施覆盖率更是达到了100%,但现状178家农村卫生医疗站尚未实现行政村全覆盖,仅18家养老机构也不能满足需要,根据调研期间与当地居民的交谈和满意度问卷发放,农村居民对现状的卫生医疗及养老设施的满意度较低也印证了这一现状问题。

2. 研究方法

从农村居民点的空间分布和演变过程来看,农村居民点用地是受多因素综合作用的,地势地貌等自然地理因素决定了工程建设的适宜性,经济社会等人为因素则深刻影响着居民点的发展适宜性[4-8]。本文构建多因素综合评价模型为

式中:Sij为第ij个栅格的综合适宜性分值(等级);yij(k)为第k个评价因子在第ij个栅格的适宜性分值;ij为栅格处于第i行第j列;wk为第k个评价因子的权重。

以各单项因子的分析为基础,结合权重值,计算各单项因子的适宜性得分,多因子加权叠加确定农村居民点用地的适宜性得分,最终得出优先选址区域。

二、农村居民点用地适宜性评价原则

将新农村建设的要求及统筹城乡产业、公共服务设施建设的思想,集中反映在农村居民点用地上,归纳农村居民点用地适宜性的评价原则。

1. 用地安全原则

安全用地是居民点建设的基础。长兴县内山地丘陵地形的土地面积为525 km2,约为国土面积的37%,由于山地丘陵地形容易造成或诱发滑坡、泥石流等自然灾害,对村庄造成威胁极大,因此用地安全应是首位原则。

2. 宜居原则

农村居民点的居住对象是以长期从事农业生产为主的农村居民,其宜居性与城市宜居性既具有共性,又有其特殊性。结合研究区内农村居民生活、生产的特性,充足的光照、良好的水体条件、便利的耕作应是宜居性的集中体现。

3. 设施共享原则

设施共享指的是公共服务设施及配套设施的共享,是公共服务设施均等化的要求。当前政府财政支持的公共服务及其配套设施主要集中在城镇区,相比于城市居民,农村居民获取公共服务上的要求更为迫切,获取服务的难度也更高。而服务的共享与设施点、需求点及维系两点的连接形式高度相关[9-10],对现有服务设施进行最大程度的共享利用,使得居民点尽可能地向设施点靠拢,以最好发挥服务设施的作用。

4. 经济发展原则

城乡统筹发展和新农村建设中都把促进农民增收、缩小城乡收入差距作为一项重要工作来抓,经济的发展是实现这一目标的直接推动力。经济基础良好的村庄在农业及农产品加工、手工制造业等方面容易带动居民的规模化发展,有利于在村庄内部形成经济增长点,从而实现集体及个人的增收。

5. 生态保护原则

传统家族观念和风水观念所主导的农村庭院式建设模式和零散布局,造成了农村地区土地滥用的同时也加速了生态环境的破坏。而生态环境之于人类的生存意义重大,在进行居民点规划布局时,应遵照土地利用的类型并尊重生态环境,使规划与保护并重。

三、农村居民点用地适宜性评价指标体系的建立

1. 评价因子的选取

诸多专家学者从系统论和生态学的角度着手,综合生态环境、社会经济等因素,进行农村居民点建设用地的适宜性分析[11-14]。本文以农村居民点用地适宜性评价原则为指标选取依据,并结合在长兴县实际调研期间所发放的关于现状农村公共服务设施满意度的调查问卷,从建设安全、居住舒适、设施共享、经济富足及土地利用五个方面,选取出高程、坡度、地质条件、坡向、距主要水体距离、耕作半径、医疗设施服务半径、养老设施服务半径、距主要公路距离、农村经济总收入、农民人均纯收入、建设用地利用、非建设用地转化13个评价因子。

2. 评价因子的适宜性分级

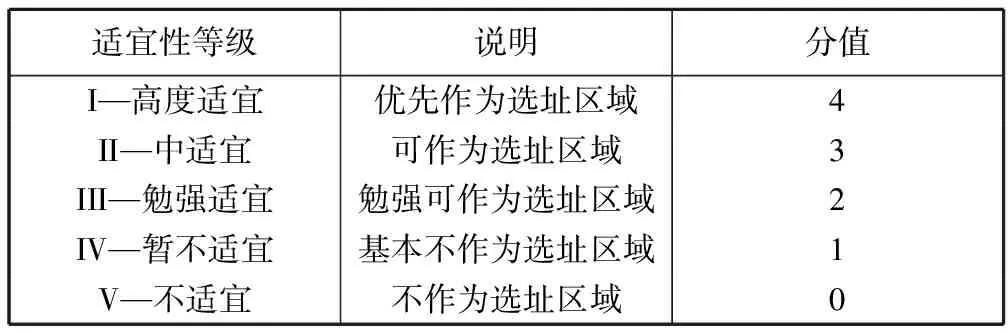

联合国粮农组织在1976年《土地评价纲要》中推出了土地的适宜或不适宜分类方法,根据破坏土地资源的危险性和土地用途的持续性,将土地的适宜性分为5个级别[15]。本研究借鉴这一思想,将其运用到农村居民点用地适宜性评价中,根据评价因子对农村居民生活生产的安全便利程度和建设开发的难度,从低到高分别赋予0~4的不同分值,见表1。

表1 适宜性分级

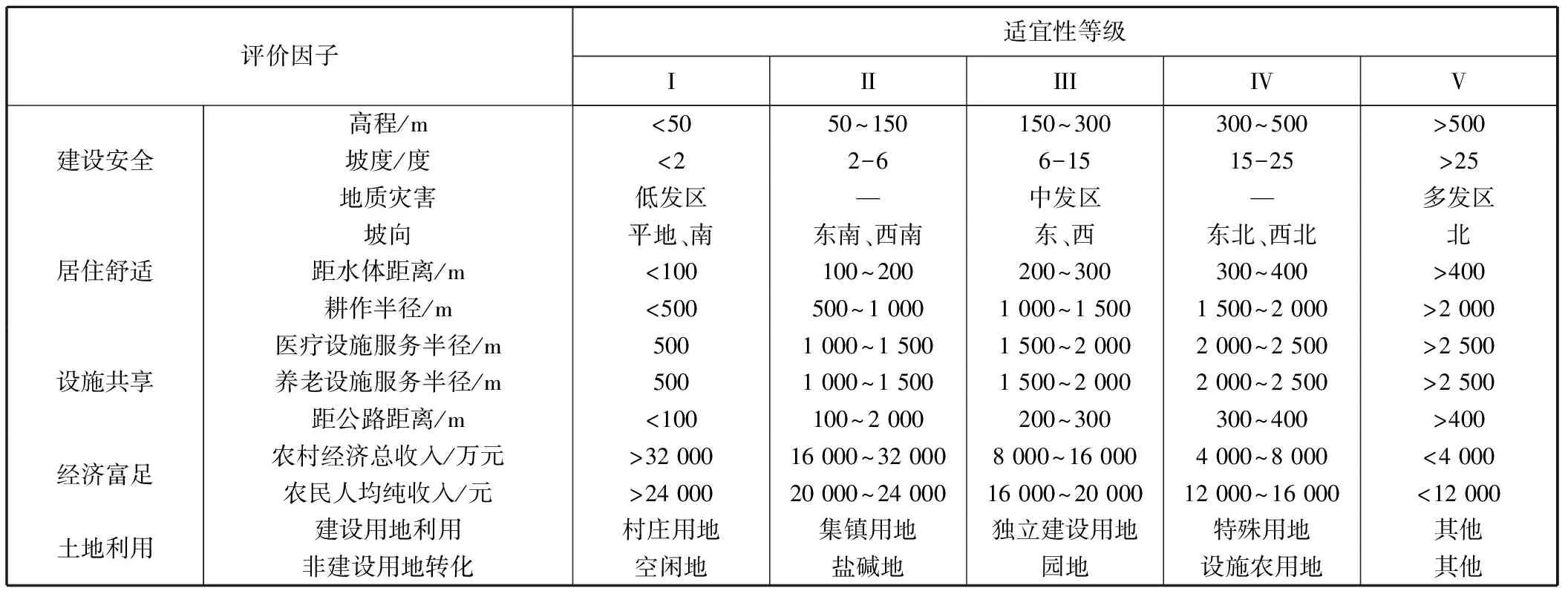

3. 评价因子的量化

所选的13个评价因子中既有定性因子,也有定量因子,评价时需要将所有因子统一到一个量化的指标体系中。对定性因子进行5级缓冲区分析,定量因子则依据相关技术规程并结合长兴县“美丽乡村”的评定方法进行等级划分,最后根据评价因子的适宜性分级进行赋分,如表2所示。

表2 评价因子的量化

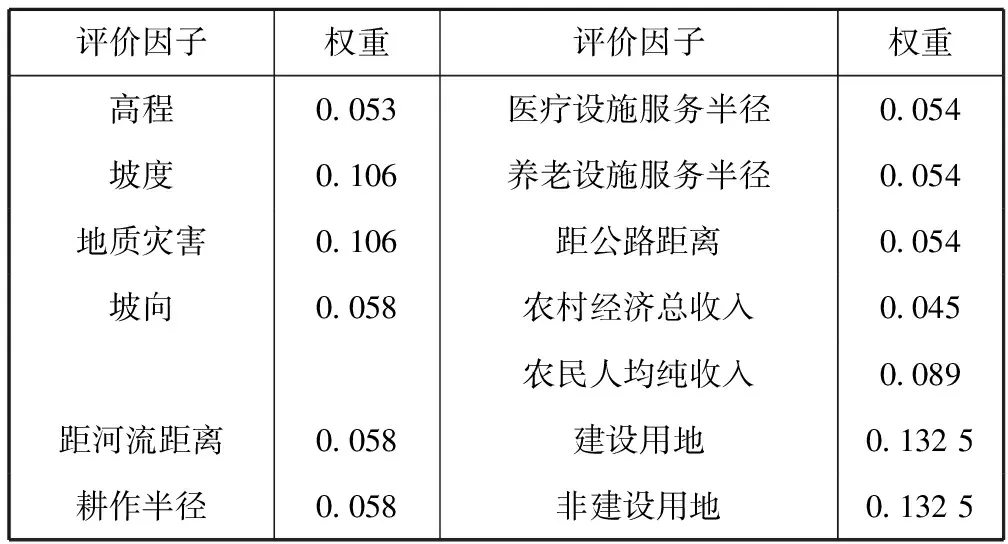

4. 因子权重的确定

参考相关专家意见,并结合调研后判断,采用层次分析法进行指标权重的确定。由13个因子构建13阶的判断矩阵,进而得出各因子权重,并通过一致性检验,权重分布见表3。

表3 各因子权重分布

四、计算及分析

1. 前处理

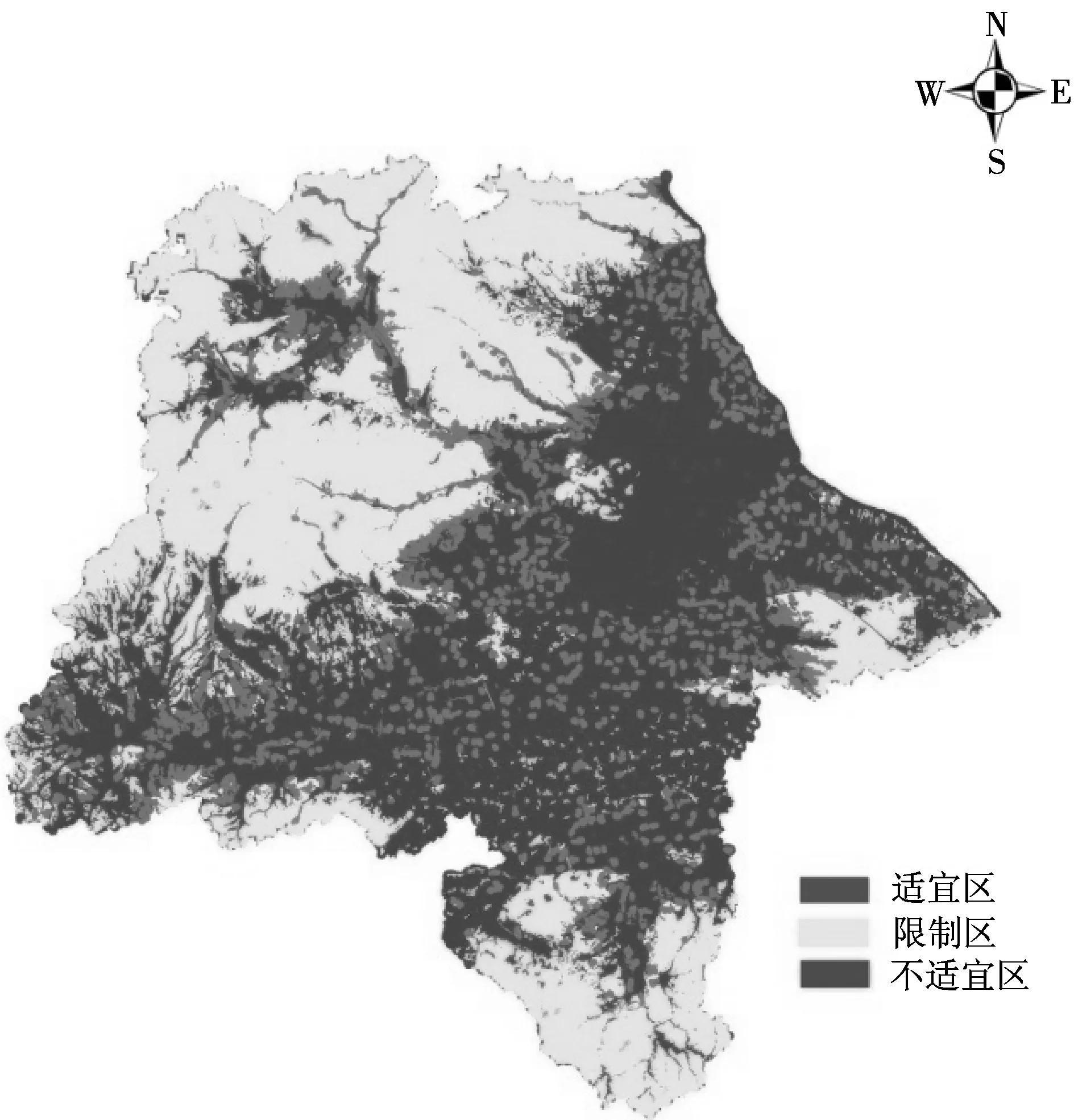

以长兴县行政区划图为基础图斑,叠加13个评价因子的专题地图,对叠加后图斑以10 m×10 m的大小进行栅格划分,以保证在图斑范围内各评价因子栅格划分的一致性。运用ArcGIS 10.0自带的栅格计算器进行模型的计算,得到各栅格适宜性得分,对应空间管制中建设区、限建区及禁建区的分级,对评价结果也分为三级。Arcgis中自然间断点分级法是将类内差别最小、类间差别最大的数据分别开来的一种方法,运用这一方法将各栅格的适宜性得分进行分类,实现了居民点用地的适宜区、限制区和不适宜区的划分,得到农村居民点用地适宜性分级图及各类型面积,见图1。从规划的角度来看,分散的、规模过小的地块也不应是居民点用地的适宜区。但前处理的数据基础是栅格数据,其数据格式决定了不可避免地会有间断、孤立的地块出现。而对于栅格数据,难以网络连接关系进行拓扑表达,因此难以进行地块连续性规模的分析(见图2)。

图1 农村居民点用地适宜性分级及面积

2. 后处理

为解决这一问题,借助Arcgis的转换工具,将多边形栅格格式数据按照“适宜性”字段转换为向矢量格式数据,在保证地块适宜性属性不变前提下,提取多边形区域的边界和边界的拓扑关系,进而分析地块的连续性和规模。前处理适宜区栅格数为481 487个,面积为48.148 7 km2,转换后矢量格式的适宜区面积为47.75 km2,误差仅为0.8%,最大限度地保持了原有地块的适宜性属性,满足了精度的要求。

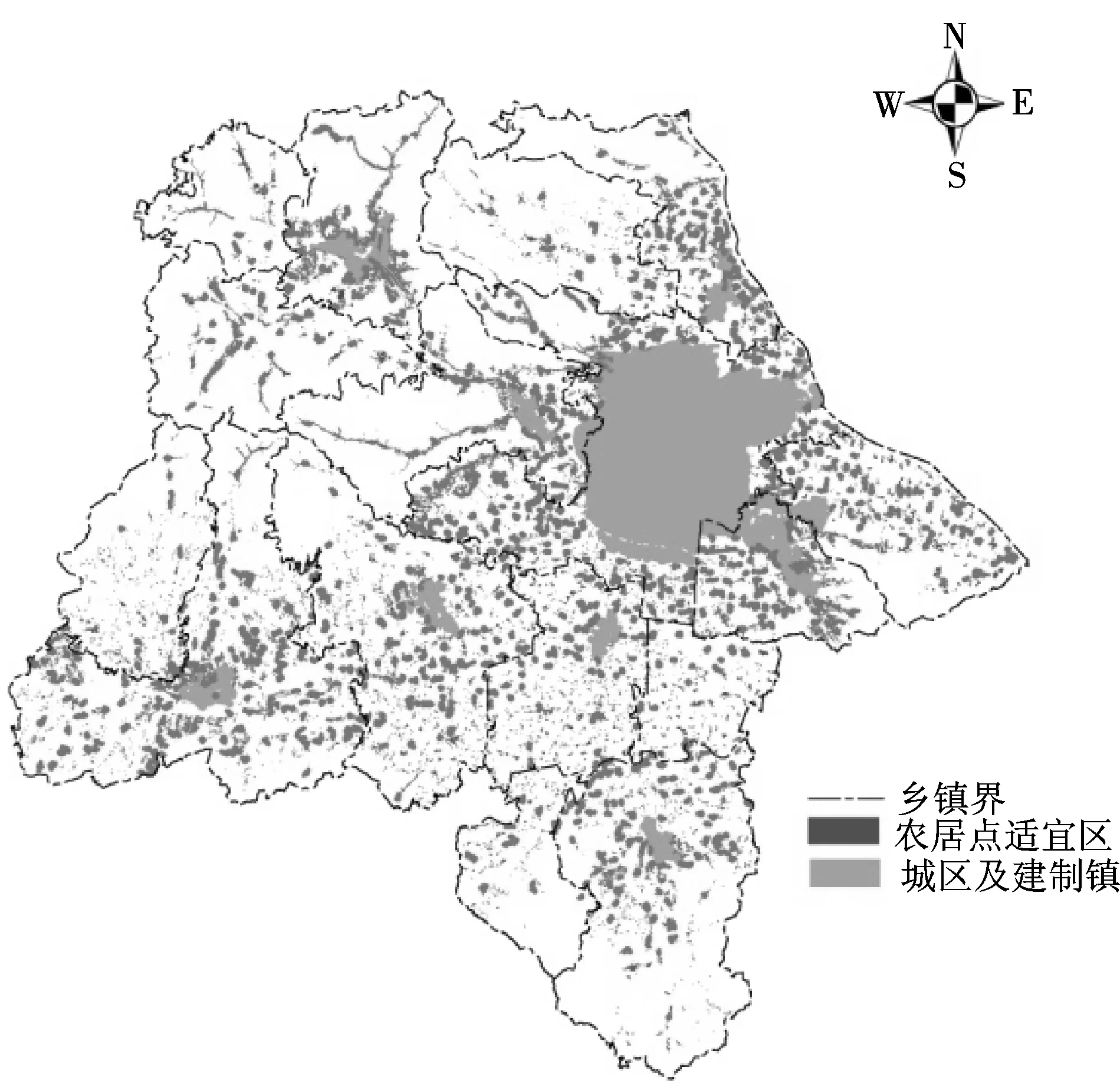

《长兴县土地利用总体规划(2006—2020)》中,农村居民点设置一般村和中心村,一般村的人口规模为300~500人,中心村为1 500~2 500人,人均用地量控制在123 m2,由此推算出农村居民点的最小规模约0.037 km2。以转换后的矢量面要素作为分析的对象,导出面积在0.037 km2以上的土地作为适宜区域(见图3),农村居民点用地适宜区土地面积为46.79 km2。

图2 农村居民点用地适宜区—前处理

图3 农村居民点用地适宜区—后处理

3. 评价结果分析

评价后全县农村居民点用地适宜区面积约为46.79 km2,人均建设面积为143 m2,约为现状人均275 m2的用地量的1/2。将评价后农村居民点用地适宜区域与长兴县空间管制图叠加分析,有38.12 km2位于允建区内;处于限建区的规模仅为8.67 km2,较之现状减少了19.63 km2;而禁建区范围内不再有居民点分布。从分布上看,农村居民点用地适宜区更向城区及各建制镇中,结合实际分析,城镇区拥有良好的经济基础,各项基础和公共服务设施较为健全,同时城镇区地势较为平坦,交通畅达,因此在城镇区周边居民点适宜区域较为集中。分区域来看,北部地区分布较为集中是因为区域内自然条件和社会经济发展都较好的山间平原的分布集中;中南部地区农居点适宜区较为稀疏分散是受制于该区域内密布的水网和基本农田保护区,集中整治难度较高。但中南部是长兴县粮食的主产区,有助于农业的产业化和农民的增收,也是居民点用地的适宜区域。

五、结 语

长兴县提出要加大农村居民点用地的整治力度,力争在2020年规划期末把农村居民点总规模控制在42.3~51.8 km2之间。本文所构建的农村居民点用地适宜性的评价体系,分析得出适宜区域为46.79 km2,较之现状节约43.51 km2土地资源,一定程度上解决了现状村庄规模偏小、人均用地量大、布局分散等问题;同时在空间分布上也更向城镇集聚,有助于城乡一体化的发展,与长兴县土地利用总规划的要求是相适应的,具有一定的科学性和实践意义。

但研究中运用了层次分析法确定因子权重,带有一定的主观性,也未充分反映当地农村居民的意愿需求,在进一步的研究中,应完善研究方法,并充分考虑村民的诉求,得出更加科学合理的结论,更好地服务于社会主义新农村的建设。

[1]高 燕.农村居民点用地整理的适宜性评价、模式及政策选择[D]. 杭州:浙江大学公共管理学院,2004:9-25.

[2]李兵弟.城乡统筹规划:制度构建与政策思考[J].城市规划,2010,34(12):24-32.

[3]陈伟东,张大维. 城乡社区服务设施建设一体化[J].华中师范大学学报:社会科学版,2009, 48(3):10-18.

[4]姜广辉,张凤荣.北京山区农村居民点分布变化及其与环境的关系[J].农业工程学报,2006, 22(11):85-92.

[5]李晓刚,欧名豪.农村居民点用地动态变化及驱动力分析[J].国土资源科技管理,2006(3):27-32.

[6]田光进,刘纪远,庄大方.近10年来中国农村居民点用地时空特征[J].地理学报,2003, 58(5):651-657.

[7]倪 斌. 基于GIS技术的武夷山市农村居民点空间分布特征[J]. 现代测绘,2012, 35(1):17-20.

[8]李云强,齐 伟,王 丹,等. GIS支持下山区县域农村居民点分布特征研究:以栖霞市为例[J]. 地理与地理信息科学,2011, 27(3):73-77.

[9]宋正娜,陈 雯,张桂香,等.公共服务设施空间可达性及其度量方法[J].地理科学进展,2010, 29(10):1217-1224.

[10]韦江绿.正义视角下的城乡基本公共服务设施均等化[J].城市规划,2011, 35(1):92-96.

[11]聂 倩,闫 利,蔡元波. 基于遥感和GIS的土地适宜性评价[J].地理空间信息,2009, 7(2):28-30.

[12]龙万学,谭勇鸿,林 剑.基于GIS的贵州省地质灾害危险性评价[J].地理空间信息,2009, 7(6):24-27.

[13]聂小清,郭 熙,郭大千,等.基于GIS的梅岭镇农村居民点用地适宜性评价[J]. 江西农业大学学报,2013, 35(1):204-208.

[14]仲照东,任子炎.基于GIS的建设用地适宜性评价研究:以江西省南康市为例[J]. 河南城建学院学报,2013,20(1):59-64.

[15]伍世代. GIS支持的福清市多目标土地适宜性评价[J]. 福建师范大学学报:自然科学版,2000,16(3):87-90.

EvaluationofRuralSettlementsLandSuitabilityBasedonGISandPublicServiceFacilities

Yan Fengying1, Zhang Daolong2

(1. School of Architecture, Tianjin University, Tianjin 300072, China;2. School of Civil Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Rural settlements suitability assessment is the foundation of the construction of rural settlements, and it has important significance in the construction and the intensive use of the land. This paper, from the angle of integration of the public service facilities in urban and rural areas, taking Changxing County as the research area, classified them based on 《 Evaluation Sustainable Land Management》with the combination of evaluation factors based on the investigation,and then built the rural settlements suitability evaluation system. Based on the multi-factor comprehensive evaluation model, it includes two-step analysis with the help of raster calculator and spatial analysis of ArcGIS. Finally it determines the suitable rural settlement and provides support for the rural layout of Changxing County.

rural settlement; GIS; public service facilities; suitability evaluation

2013-01-08.

国家自然科学基金资助项目(51278329);教育部人文社科基金资助项目(11YJA840025).

闫凤英(1967— ),女,博士,教授.

张道龙,deron_1988@163.com.

TU982

A

1008-4339(2014)02-133-05

——浙江省长兴县第四小学青年教师施燕燕