基于互文性理论的翻译过程框架

王 青

( 长沙学院 外语系,湖南 长沙 410003 )

基于互文性理论的翻译过程框架

王 青

( 长沙学院 外语系,湖南 长沙 410003 )

在分析互文性理论的基础上,提出翻译三阶段模式的理论框架,即翻译过程可以分为互文性符号的识别阶段,互文性符号的理解阶段和互文性符号的表达阶段。该框架是一个描述性的、多元的系统,能较为客观地解释互文翻译过程,译者的主体地位以及重译的合理性等问题。

互文性理论; 翻译三阶段模式; 特征

翻译是一种跨语言、跨文化的交际活动。翻译过程涉及原语、目的语、原作者、译者、读者等多个因素,可成为一项极其复杂的研究课题。国内外学者突破对翻译静态的、表层的、结果性的研究,对翻译进行了动态的、深层的、描述性的探索,构建了多种翻译过程模式。互文性理论将作者、译者、读者及其社会历史文化背景融入到翻译过程中。在这一过程中,作者、译者、读者进行着跨越时空的对话和交流,形成一个选择与吸收,创造与变异的互动过程[1]。任何一个文本都是互文本,翻译就是在多个文本的相互指涉中得以完成。从某种意义上说,翻译本身就是互文性的活动。从互文性角度研究翻译过程,有助于加深对翻译本质的理解。

一、互文翻译过程框架

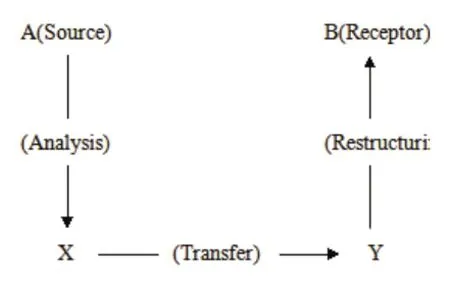

国内外学者从语言学、语文学、符号学和认知心理学等层面对翻译过程进行了分析和研究。乔治·斯坦纳将翻译过程分为信任、进攻、吸纳和补偿四个步骤。[2]奈达将翻译过程分为分析、转换、重组和检测四个阶段。[3]如图1所示。

图1 Nida and Taber的翻译三阶段模式

向红在修改哈提姆和梅森的互文性符号识别和转换模式的基础上,将互文性、语境重构、翻译过程有机地融合,认为互文性翻译过程就是翻译过程中互文性符号从源语到目的语的充分转换[4]。徐方赋将互文性看成奈达三阶段模式的深层结构,提出互文翻译模式[5]。笔者综合前人研究成果,经过长期的思考和实践,提出互文翻译过程的三阶段模式:互文性符号的识别阶段,互文性符号的理解阶段和互文性符号的表达阶段。如图2所示。

(一)互文性符号的识别阶段

互文翻译的第一步是识别互文性符号。译者利用源语语境知识来辨认原文本中各层次的互文性符号。根据哈提姆和梅森的互文符号识别和转换模式,原文本包含多个层次的互文符号:词、词组、分句等多个层级。寻找互文性符号就是要搜寻原文与原语先期文本之间的衔接,与其承载的历史文化相融合,吸收并转换其意义[6]。如果译者无法识别原文本中互文性符号,他就不可能去追寻原文本与先期文本之间的关系,可能会导致理解与翻译的错误。本文就以霍克斯与杨绛对《红楼梦》语句的翻译为例,分析相关问题。对二人的翻译,下文分别简称为“霍译”、“杨译”。

例1:高标见嫉,闺帖恨比长沙,……

(《红楼梦》第七十八回)

霍译: a more notable martyr (though but a mere girl) to the envy of excellence than he who was drowned at Long Sands;…… (Volume III, 1973: 576)

这行诗是贾宝玉为悼念他的奴婢晴雯而写的。诗中他将晴雯比作长沙以赞扬其高贵品质。这里的长沙是指西汉政治家贾谊,他年纪轻轻就任朝廷要职,后遭权贵排挤,贬为长沙王太傅,三十三岁抑郁而终。后人常称其为贾长沙。因霍克斯未能识别原文中互文性符号“长沙”而导致了误解和错译。再看杨译:

She was trampled down without ease, endless accused. Like Jia Yi she was attacked by those jealous of her notable character,…(Notes: Jia Yi (200-168 B.C.) (Volume II, 1994: 685)

从杨译可以看出,译者考虑到外国读者对贾谊可能不了解而增加了文外注。所以,作为互文性翻译的第一步,识别互文性符号是最基本的一个环节。译者不仅要有良好的语言能力,而且要有扎实的跨文化知识或互文性知识,能敏锐地识别互文性符号并将其在译入语中准确地翻译出来。

(二)互文性符号的理解阶段

理解互文性符号是指译者在识别互文性符号后,追寻其在特定文化中的先期文本,借助源语语境知识的理解,并使用该互文性符号来表达的意图。哈提姆将寻找互文性符号放到先期文本相衔接经过的符号领域,称为互文性空间;译者在理解原文本和重构译文本时都要跨越互文性空间。秦文华认为译者要对互文性符号做三重理解。[7]首先,译者要理解从原文本中抽出来的作为互文片段的引用文本的含义,但这种文本往往因遭作者深层改动,不易觉察。其次,译者要理解互文性符号在新语境中的含义,这需要结合原文本和新文本的上下语境才能判断。最后,译者还需要考虑作者这样引用的深层目的,是否需将其含义传递给读者,需达到何种效果。也就是说,译者要理解互文性符号在先期文本中的意义,在当下文本中意义,以及对话所产生的交流意义。

例2:可怜停机德,堪怜咏絮才。

玉带林中挂,金钗雪里埋。

(《红楼梦》第五回)

霍译:One was a pattern of female virtue,

One a wit who made other wits seem slow.

The jade belt in the green wood hangs,

The gold pin is buried beneath the snow.

(Volume I, 1973: 133)

该诗是《红楼梦》中描述十二钗命运的诗歌之一,隐喻了宝、黛二人悲惨的命运结局。诗中出现了好几个典故和具有特殊意义的意象。“停机德”是以《后汉书·烈女传·乐羊子妻》中的故事赞美宝钗恪守妇道的品德;“咏絮才”是借用《世说新语·言语》中谢道韫的故事来赞扬黛玉的文采禀赋。霍克斯将“停机德”译为 “a pattern of female virtue”,“咏絮才”译为 “ a wit who made other wits seem slow”.可以看出,霍克斯较好地理解了原文中的互文性符号,同时考虑了原文作者的写作意图,准确地将原文的互文信息传递给了目的语读者,这当然与其深厚的中国文学文化知识功底是密不可分的。

图2 互文翻译过程的三阶段模式

(三)互文性符号的表达阶段

互文性符号的表达是指译者在原文语境中,理解了互文信息状况和原作者的交际意图后,在目的语中寻找其先期文本,利用目的语的语境来选择合适的翻译策略,以正确地转换互文性符号。某一互文性符号在目的语中的表达要根据它在译语文化背景下读者的认知状况做不同的处理。若目的语读者熟悉原语文化背景,则无需做太多的阐述;若原语和目的语文化差异太大,则需做些补偿。许多互文性符号包含的历史文化知识十分丰富,表达时除了清楚传达其信息外,重要的是传达原文的交际意图。

例 3:宝玉笑道:“尧舜不强巢许,武周不强夷齐。”(《红楼梦》第一百一十八回)

杨译:Pao-yu nodded and chuckled, “But Yao and Shun didn't force Tsao Fu and Hsu Yu1 to take up office, nor did King Wu and Duke of Chou force Po Yi and Shu Chi2 to serve them.” (注:1. Legend had it that the sage kings Yao and Shun wanted to make over the country to these men, but they declined. 2. Po Yi and Shu Chi refused to cooperate with King Wu and the Kuke of Chou, becoming hermits instead.)

(Volume III, 1994: 552)

霍译:Bao-yu nodded and smiled: “Yao and Shun were not able to prevail upon Chao-fu or Xu You to abandon their mountain retreats; nor could King Wu or the Duke of Zhou induced Bo Yi and his brother Qi to involve themselves in the world”

(Volume V, 1986: 329)

从上述译文可以看出,两位译者对原文中的互文性符号进行了正确的识别和理解,而在翻译策略的选择上则存在差异。霍译以读者为中心,直接在正文中增加背景知识,解释典故的含义,帮助读者跨越文化障碍;杨译则以原文为中心,通过文中直译,文外加注的方式保留了原文的文化特色。可见,在互文翻译的最后阶段,译者要根据翻译目的,读者的文化背景状况,原作者的意图等多个因素来选择合适的翻译策略,以准确地传递原文的互文信息,表达原文作者的交际意图。

二、基于互文性理论的翻译过程框架的特征

此框架从互文性理论的角度研究翻译过程,具有以下几个较为明显的特征:

(一)描述性框架

文军指出:“研究应有助于译者理解翻译过程的描述性原则,而不是评判译者、译作的规定性原则……只有注重对翻译过程及结果的描述和解释的翻译理论才是可理解的,有用的。”[8]上述翻译过程框架试图回答翻译过程中,译者是如何处理的而非译者该如何处理的问题,因此,此框架是描述性的,而非规约性的。

(二)多元性系统

基于互文性理论的翻译过程框架把跟翻译过程有密切关系的因素如原文本、源语语境、译者、译文语境等整合到一起,是一个多元的系统。该框架主要以互文性理论来解释翻译现象,同时考虑源语和译入语语境,译者的翻译目的,翻译策略等因素。本框架试图为描述翻译过程,加深对翻译本质的理解提供一个多元的视角。

(三)译者的主体地位

该框架强调了译者的主体地位。无论是在识别原文本中的互文性符号,跨越互文空间追溯互文的出处,在源语语境中理解互文性符号,还是在目的语语境中选用合适的翻译策略,创造性地改写原文本都体现了译者在翻译过程中的中心地位。译者“一方面经受着原文本意义的多元性而带来的‘磨难’,一方面进行着与他文本或他译者的相互模仿、关联或暗合等行为。这一多元的意向性活动在庞大的网状织体中相互作用,相互交涉,翻译也得以在众多文本的互相指涉中完成”[1]。可见,互文翻译过程就是译者发挥其主观能动性的过程。但译者的操作并非毫无根据的埋头苦干,而是受到诸多因素,如源语作者的信息意图、原文语境、目的语读者的文化背景等的限制。译者力图在各种因素的制约下找到一个较好的平衡点,这就需要译者发挥其主体性,其翻译效果与译者的文学修养,文字水平,翻译理念和翻译水平等有关。若译者能基于此翻译过程框架,对互文翻译各阶段所涉及的因素进行较好地把握和认知,有助于其采用恰当的翻译策略,产生较为理想的译文。

(四)重译的合理性

重译是指第一个译本产生后,由译者本人或其他不同的译者用同一译入语对原作进行翻译的活动。重译在经典文学作品翻译中较为普遍。互文性理论为重译现象的研究提供了理论支撑。互文性强调了文本的非确定性和文本意义生成的动态性,译者可以不断地对文本进行改写并阐释。从上述互文翻译过程可以看出,译者在识别原文的互文性符号,理解、解释互文性符号和构建译文的过程中,译者总是不停地追寻原文的先期文本,比较原文与译文之间的关联,寻找目的语中合适的先期文本,进行着与其他文本或译者的相关模仿或关联等行为。由于翻译目的不同,预设的读者群不同,译者对互文信息传递的态度有差异,这就会促使译者在表达互文性符号时,采用不同的翻译方法。《红楼梦》的杨译和霍译两个全译本大不相同却都广受欢迎。杨译对原作进行了原汁原味的直译,尽量保留原语互文性信息,给译入语读者带去了异国风情并推介了中国传统文化,当然或多或少地给他们带去了阅读上的障碍。霍译处处考虑译入语读者的文化背景和接受能力,常根据其运用意译,使译文容易被读者理解和接受,对互文性信息的传递则被其置于次要地位。但从两个译本的受欢迎程度来看,重译无疑是合理的;当然重译并非简单的重复或否定,而是赋予了原著新的意义。

本文所提出的基于互文性理论的翻译过程框架,借助于互文性理论的强大解释力,整合了与翻译过程密切相关的原文、源语语境、译入语语境、文化、译者等诸多因素,把翻译过程理解为识别互文性符号、理解互文性符号和表达互文性符号的过程,并指出这一过程是动态的、多元的,是译者发挥其主体性寻找最佳平衡点的过程。该框架体现了译者的主体地位,能解释重译的合理性;但该框架只是笔者经过长期思考提出的试探性框架,笔者对互文性理论的理解和认知有限,该框架可能存在不尽如人意的地方。另外,该框架虽能解释大多数翻译问题,但未必能涵盖所有的翻译问题。

[1] 秦文华.在翻译文本新墨痕的字里行间—从互文性角度谈翻译[J].外国语, 2002,(2).

[2] Eugene Albert Nide. Language and Culture: Context in Translating [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press,2001:105-108.

[3] George Steiner. After Babel-aspects of Language and Translation [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press,2001:312-319.

[4] 向红.互文翻译的语境重构—以《红楼梦》英译为例[D].上海:上海交通大学博士学位论文,2011.

[5] 徐方赋.翻译过程中的互文解构与重构—以Liberalism重译为例[J].解放军外国语学院学报,2013,(6).

[6] 夏家驷,时汶.从互文性角度看翻译的文本解构和重构过程[J],华南农业大学学报(社会科学版),2003,(1).

[7] 秦文华.翻译研究的互文性视角[M].上海:上海译文出版社,2006:114.

[8] 文军,马步宁,姜治文.当代翻译理论著作评介[M].成都:四川人民出版社,2002.

Intertextuality Undergirding the Translating Process

WANG Qing

( Foreign Language Department of Changsha University, Changsha, Hunan 410003, China )

Analyzing intertextuality, the thesis proposes a tri-phase translation model,namely, the identification phase, interpreting phase and expressing phase. Within such a descriptive and poly-systemic framework, translating process can be objectively described. The issues are justified as to what extent translators should enjoy a subjective status and whether the same source text should be re-translated.

intertextuality, tri-phase translating process, features

H315.9

A

1673-9639 (2015) 03-0101-04

(责任编辑 白俊骞)(责任校对 张凤祥)(英文编辑 宋志勤)

2015-01-29

本文系湖南省社科基金项目“文学作品互文翻译研究”(12WLH05);湖南省教育厅项目“基于互文性理论的文学翻译研究”(12C0482)的研究成果。

王 青(1976-),女,湖南涟源人,讲师,硕士,主要从事翻译理论与实践研究。