基于“多层累突创说”的电视广告审美意识变迁研究

王东林

( 铜仁学院 经济与管理学院,贵州 铜仁 554300 )

【新闻传播学研究】

基于“多层累突创说”的电视广告审美意识变迁研究

王东林

( 铜仁学院 经济与管理学院,贵州 铜仁 554300 )

电视广告审美意识的变迁不仅深受社会审美环境的影响,也与国家的政治、经济、文化盘根交错。改革开放以来,中国电视广告的审美意识经历了一个动态的历史发展过程,而国内既缺少对新时期电视广告审美意识的系统性研究,更鲜有深入的历时性论述。用“多层累突创说”去观照电视广告审美意识的生成与演变,并通过分析具有时代审美特征的电视广告案例,揭示中国电视广告审美意识变迁的动因及其基本特征。研究显示:电视广告创作者与受众是这一动态过程的直接参与者。一方面“美”在 30多年的电视广告创作实践中不断凸显,使兜售商品的行为逐渐艺术化;另一方面受众将自己的情趣和意志投射到电视广告中,表现出旺盛的审美需求,自觉地参与了对电视广告审美意识的历史性构建。

电视广告; 美的多层累突创说; 审美意识; 变迁

一、电视广告审美意识概述

“审美”是人看待世界的一种特殊方式,在人以审美的态度对待世界时,便与其产生了特别关系。这种关系按英国形式主义美学家克莱夫·贝尔(Clive Bell,1881~1964)的说法,就是在不同的艺术作品中,线条、色彩等以某种特殊方式组成某种形式,激起“审美主体”特殊的、神圣的、高尚的“审美感情”的关系。“审美意识”是一种更为复杂的审美感情,国内著名美学理论家朱志荣将其看作是“心灵在审美活动中所表现出来的自觉状态”[1],他认为审美意识受到文化形态和一般文化心理的影响而不断变化发展。西南大学的杜积西博士在其论文《1978——2008:广告审美意识流变》中引入“审美意识”一词,创造性地将广告审美意识定义为“作为人的主体在欣赏广告作品的过程中其心灵上所表现出来的一种比较自觉的状态”[2],并将审美意识理解为审美思想、审美判断、审美观念、审美欣赏、审美体验等,第一次从美学角度对30年的中国广告发展轨迹进行宏观勾勒。

广告“并不是单纯的推销,它在刻画商品形象的同时,还要为观者提供不同的审美体验”[3],这是广告美学的基本逻辑。电视广告作为广告的一种具体形式,给受众留下独特的视听觉印象。在整个电视广告表达中,广告创作者通过运用色彩、线条、人物、广告语、音乐等美学元素使电视广告成为审美对象,吸引消费者注意、引发消费者联想、刺激消费者潜在的购买欲望。受众与电视广告发生审美关系,在商品广告中寄托自己的志趣、情感以及生活理想。电视广告审美意识正是由广告设计者和接受者共同体验与创造的结果,本研究主要在上述关于“电视广告审美意识”的基本认识上展开。

二、电视广告审美意识演变的动因分析

电视广告审美意识作为社会意识的组成部分,其生成与演化受多方面的原因与契机影响,而且往往随着时代与社会的变化而变化。在探讨电视广告审美意识演变的动因时,蒋孔阳的“美的多层累突创说”(theory of cumulative emergence in aesthetics)为我们提供了富有价值的参照系。他认为,美的创造是一种多层累的突创:首先,从美的形成来说,它是空间上的累积与时间上的绵延相互交错所造成的时空复合结构;其次,从美的产生和出现来说,它具有量变到质变的突然变化,我们还来不及分析和推理,它就突然出现在我们的面前,一下子整个抓住我们[4]。他以南京的中山陵为例形象地阐明了这一点。他认为,中山陵的气势雄浑之美,首先有一层层向上累积与延伸的石级;其次有白墙、青琉璃、紫金山以及蔚蓝天空的衬托;再次有伟大人物孙中山的历史意义;最后还需要旅游者具备一定的文化修养与个性心理,从而深刻理解这一历史意义的丰富内涵。只有同时具备以上种种因素和条件,中山陵的“美”才会赫然显现。

因此,美的生成与演化极其复杂。电视广告审美意识作为社会审美意识的重要组成部分之一,其形成和发展深受政治、经济、文化等多种环境的制约与推动。一个时代的电视广告审美意识凝聚了一个时期的历史精神与文化成果。改革开放以来,每个历史阶段都有着复杂而独特的政治、经济、文化背景,而这些背景相互作用而形成独特的审美环境,这无不给电视广告实践带来重大影响,从而改变电视广告审美意识的轨迹。

(一)审美环境的刺激

1.20世纪80年代美学启蒙与电视广告破冰

20世纪80年代的政治、经济以及文化状况塑造了一个崭新的审美环境,电视广告的审美意识在当时的审美环境之下开始萌芽并逐渐焕发色彩。2014年中信出版社出版的《我的故乡在八十年代》一书封面采用了一张怀旧气息浓厚的图片(见图 1),它再现了1981年的北京天安门广场,人们三五成群,席地而坐,手捧着书籍痴迷地追寻着知识,任灯光洒在字里行间,很单纯,也很诗意。

这幅优美的画卷发生在改革开放初期,那时的中国正涌起前所未有的审美热潮。迪斯科、霹雳舞、披肩发、流行歌曲、朦胧诗、伤痕文学、星星美展等都是当时美学热的一种反映。这一时期,美学著作和文章倍受青睐,形形色色的西方美学思想也借此涌入中国。20世纪80年代的美学启蒙唤起了人们内心的审美萌芽,丰富了人们的审美观念,而这也为人们接受电视广告之美奠定了坚实的心理基础。

图1 1981年的北京天安门广场

2.20世纪90年代审美世俗转向与电视广告神话

1992年初邓小平南巡讲话,明确肯定改革开放以来的方针政策,党的十四大正式把建立社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的目标,随之而来的商品经济大潮在很大程度上冲击了中国经济。伴随着政治、经济等方面的深刻变动,广大民众的审美观念也发生了巨大变更,进而形成了那个时代独特的审美图卷。首都师范大学美学研究院的王德胜把20世纪90年代的中国审美风尚看成是一幅世俗生活的审美图景,他认为20世纪90年代是以满足大众最基本的生活享受需要,表现人在世俗幸福中最普遍的“物质”欲望为具体审美标记的。审美世俗化与市场经济的繁荣不可分割,而电视广告以其特有的声像艺术手法对塑造受众的审美精神以及改变人们的生活观念具有巨大影响。与此同时,中国的经济发展迅速,1978年中共中央十一届三中全会决定把工作重点放到社会主义经济建设上来,中国逐步由计划经济向商品经济过渡。在此背景之下的新生电视广告给人们普及了商品常识。好奇心的驱使让荧幕中的商品进入百姓之家,例如被形象地誉为中国电视广告“第一口补酒”[5]的“参桂养容酒”在广告播出不到半个月的时间里即被消费者争相购买。

1990年以后的电视广告在中国广告市场的地位日益凸显。资料显示,1991年,电视广告营业额突破10亿元人民币,雄踞各媒体之首,所占全国广告经营单位总营业额的比重也达到28.5%,第一次超越了报纸广告[6]。20世纪90年代的电视广告竞争激烈,风扇、热水器、空调等商品广告充斥了电视屏幕。盛况空前的电视广告逐步走向多元并与社会审美世俗化节拍相暗合:首先,就广告属性而言,电视广告已经摆脱以往意识形态的制约,以信息工具和营销手段的角色在市场经济中发挥日益重要的作用;其次,就广告功能而言,电视广告经历了从单纯宣传商品到塑造品牌形象的功能升级,极其感性地构筑了人们回归现实的世俗理想与审美观念;最后,人情化的电视广告毫无保留地为人们增添了些许世俗温暖。

3.新世纪审美泛化与电视广告变身

随着 21世纪传播技术和审美实践的发展,“动漫、DV、FLASH、网络文学、网络游戏、DVD、广告艺术、手机视频、手机短信等蕴含了人类想象力与创造力的表现形式,无不附加了审美的光晕”[2]。在整个审美泛化的过程中,审美与日常生活相互渗透:一方面,日常生活趋向于审美化,人们有意无意地将一种审美的标准作为自己行动的规范;另一方面,审美也泛化到日常生活的各个层面,在这里,艺术的光环被摘掉,“美学的、艺术的、神话的、浪漫的抒情术语被极其慷慨地黏贴在广告模特的一款头发造型上,试图借助撩人的语言诱发出极具煽情性的消费效果”[7]。具有后现代社会美学特征的审美泛化在新世纪经济、社会、文化等领域中逐渐凸显,而电视广告在这一审美思潮的影响下也出现了显著变化。新世纪的电视广告审美呈现了明显的“后现代主义”特征:广告通过运用幽默、夸张、搞笑等艺术表现方式去挖掘原有文化资源,将“美”进行跨时空的处理,使其广泛渗透到广告创意之中,从而更为有效地展现产品或品牌信息,满足消费者新的消费方式和审美需求。

(二)个体独创性的推动

优秀的艺术家凭借自身对生活的独特感悟,不断参与和推动社会审美意识的发展,这种参与力与推动力往往是极其强劲的。电视广告审美意识的每一次演化,都离不开优秀个体的独创性推动,一些富有时代审美印记的电视广告一下子将整个时代的审美轮廓清晰地展现在我们的眼前。

20世纪80年代的“燕舞”牌收录机电视广告就曾成为一代人的审美记忆(见图 2)。那时候,中国人第一次看到一个穿有“燕舞”标志的时尚大男孩穿梭于电视屏幕间,怀抱吉他,戴着耳麦,边跳边唱:“燕舞,燕舞,一曲歌来,一片情……”他的身体总是伴着迪斯科强劲的音乐节奏而不断扭摆。由于顺应当时商品经济的潮流以及对广告歌曲的巧妙运用,它当之无愧地成为我国电视广告艺术化的开山鼻祖。

图2 燕舞牌收录机电视广告截图

20世纪90年代的“南方黑芝麻糊”电视广告则是情感广告的经典之作,它使“南方黑芝麻糊”企业从一个默默无闻的小厂发展成为一个全国著名的黑色食品集团(见图 3)。该广告的迷人之处在于情感的独特表达方式:无论是古朴的街景还是熟悉的吆喝,都最大程度地唤起了消费者内心的怀旧情感。广告从亲切、悠长的“芝麻糊”吆喝声中,逐步切入儿时回忆的镜头,画面中的小孩喝了一碗芝麻糊后忍不住用舌头舔了三下,先舔碗,再舔手,最后舔唇。小孩频繁的“舌舔”动作颇具强烈的艺术感染力与劝服力,不仅勾起了观众的童年记忆,给观众留下深刻的印象,而且能激起消费者的购买欲望。

图3 南方黑芝麻糊电视广告截图

21世纪的凡客电视广告主动参与构建新世纪群体的身份,将“80后”的审美表达推至极致(见图4)。凡客投放首期全部采用女代言人王珞丹的电视广告,王珞丹的形象定位与电视台受众人群贴合度很高。广告中出现的王珞丹吃烤红薯、边刷牙边上网、签收 VANCL快递单等镜头显得十分真实与自然。凡客电视广告通过寻找气质与品牌调性相契合的代言人而使广告表达更加自然贴切,从而巧妙地诠释了“我是凡客”的理念。

图4 凡客电视广告截图

每个时代都有开拓者,他们为历史打开一扇新的大门,指出一个新的方向,只有当人们已经跨越一个界限,才能感觉到这种界限,而这种超越审美界限的知觉将以其特有的方式表明新界限的来临。

三、电视广告审美意识变迁的基本特征

电视广告创作者与受众是电视广告审美意识变迁这一动态过程的直接参与者和推动者,以下分别从运用“美”和需求“美”的角度阐述电视广告审美意识变迁的基本特征。

(一)美的运用更加灵活与多变

1.创作方式趋于多元化

早期的电视广告多属告知型广告,“工厂大门+产品+厂长采访”的三段式创作法门让广告主屡试不爽,“省优部优国优”的广告口号就像是被批量复制的零件,听起来虽然枯燥乏味,却向消费者释放了有关商品的信号,重在告知,与美相绝。例如,当时的国营桦林橡胶厂的轮胎电视广告就是典型的告知广告。“不管是从审美价值角度还是实际效果角度来看,这一时期的广告更多的是以产品‘说明书’的名义存在着的。”[2]随着科技进步以及国外广告创意的涌入,电视广告的创作方式趋于多元化。首先,科技为电视广告的艺术化效果提供了强大的技术支撑。电脑制作技术使虚拟人物频繁出现在广告中,不仅降低了拍摄成本,而且使图像、音响更生动更具艺术感染力。其次,这一时期的电视广告创意趋于多元化,例如感人的百年润发、理性的佳洁士、夸张搞笑的百度中文流量、时尚新鲜的可口可乐昵称瓶等。

2.深入挖掘内容美

电视广告的内容美时常表现为鲜明具体的广告主题与别具匠心的广告创意。

作为电视广告艺术内在灵魂的内容美表达了商品对人类社会正能量的呼唤。电视广告的形式美则是传播创意内容的重要媒介,它由广告中的音乐、色彩、人物、线条、语言等相关要素按照美的法则组合而成。电视广告的形式美与内容美是辩证统一的,广告形式会作为重要媒介承载具有丰富内涵的广告内容,而只有内容美的存在才会使诸多形式美具有现实的意义。

改革开放以来,特别是20世纪80、90年代,我国电视广告艺术的创作,无论是从电视广告的创意理念还是设计制作方法,都深受西方广告形式美法则的影响。当时著名的96年“戛纳情结”使中国广告业唯西方马首是瞻,“许多广告企业学会了路易斯这个‘麦迪逊大街的坏孩子’的皮毛,口出狂言,‘性趣’大发,把中国传统文化中倡导的生动、含蓄、蕴藉之美统统抛弃”[8]。进入21世纪,随着国际竞争的加剧,中国电视广告逐渐建立起自己的艺术表达体系,这不仅表现在对红色、水墨、京剧、汉字等中国传统元素的运用,还着重讲述精彩的“中国故事”。在此过程中,电视广告尝试为商品注入丰富的精神内涵,深入挖掘商品或品牌背后的内容美。在挖掘内容美方面,Johnnie Walker“语路”系列纪录片广告就为消费者精心演绎了一个关于梦想的故事,广告将王石、罗永浩、陈坤、黄豆豆、周云蓬、张军等12位来自各行各业的人士“推翻迟疑,点燃梦想,永远向前”的真实故事娓娓道来,没有夸张的特技,更无高超的创意,只是真实地再现那些动人的心灵内容,为那些在各自领域执着于梦想的“Dreamcatcher”摇旗呐喊(见图5)。

3.荧幕形象异彩纷呈

Beauty(美女)作为广告“3B”原则(beauty、beast、baby,通称“3B”原则)之一,因最具有欣赏性而深受人们的喜爱。电视广告出现的20世纪80年代,荧屏上的女性形象被定格为威力洗衣机等相关品牌展现的“贤妻良母”形象,那时候“献给妈妈的爱”作为温情的广告语让无数消费者潸然泪下。进入 20世纪90年代特别是21世纪,“职业白领”、“清新学生”、“独立女性”、“妖艳女郎”等形象在广告中不断闪现,使电视广告中女性的荧幕形象逐渐丰满,点缀了整个社会审美的图景。除此之外,电视广告荧幕上又出现了“Animus(阿尼姆斯)”形象。Animus比自信、独立的白领女性更具“摧毁性”,她们的自信心极度膨胀,是雌雄同体。“Animus”作为重要的心理学原型之一,展现了女性中男性化的一面。近年来电视广告中的一些新兴女性形象很明显地带有 Animus倾向。例如一向以柳娇花媚形象示人的范冰冰在2011年为诺基亚 N9手机代言广告时就极力诠释了“Animus”形象(见图 6)。广告中的她与循规蹈矩划清界线,西装革履,步伐坚定,目光俊逸。伴随深沉冷静的音符与暗淡的光线,向消费者传达了一种不妥协、不认输的态度。广告语“不跟随”更是点睛之笔,既诠释了“范爷”勇者无畏的男性品质,又表现了诺基亚N9手机不断创新的品牌文化。

图6 诺基亚N9电视广告截图

(二)美的需求越发普遍与自觉

1.从被动接受到主动沟通的审美态度转变

20世纪80年代的消费者对电视广告的审美态度是一种典型的“刺激——反应”模式,荧幕中的广告在很大程度上刺激了人们的购买欲望。究其原因,一是改革开放带来的思想启蒙重新燃起了人们对新事物的渴望,以致人们争相购买广告中的商品;二是电视媒体在人们眼中拥有不可比拟的公信力,而电视中的广告也借此释放出强大的力量。数据显示,1991年中国电视机拥有量达到两亿台,成为名副其实的“电视超级大国”[6]。广告借助发展迅速的电视媒体不断提升自身的影响力与权威性,人们犹如被动的“大众”,倾向于全盘接收电视广告所承载的信息,并以电视广告为依据来实现个体的购买需要。进入20世纪90年代,市场上的商品供应得日渐丰富多样,加之电视广告创作的多样化发展,消费者作为单一被动接受者的角色已经不符合时代发展的新舞台,“刺激——反应”的一元审美模式很快就被打破,受众不再作为被动的“靶子”,而是开始有选择地接受广告信息。21世纪,中国社会阶层逐步分化,甚至各分化的阶层内部也在不断分裂为社会地位和利益要求各异的群体,这就是社会学领域所谓的阶层的“碎片化”。在此背景下,大众消费者向分众消费者转化,特别是成长于消费社会的青年群体,他们对商品的理性选择模式逐渐被感性需求模式所取代。这时候,电视广告中可以达到细分群体审美需求的美学属性,有利于增强受众对广告的审美认知,例如2013年的可口可乐昵称瓶广告就深谙消费者审美需求的变化。如今互联网与社会化媒体崛起,人们的社交方式和沟通习惯亦随之变化,年轻人之间常以轻松诙谐的方式进行沟通,用一些流行通俗的“昵称”彼此相称,以示友好。可口可乐首批推出的20余款快乐“昵称”均选用人们耳熟能详的流行称呼,如“文艺青年”、“小清新”、“纯爷们”、“型男”、“快乐帝”等。新世纪的消费者将以更主动的姿态与电视广告中深受他们喜爱的流行、时尚、新奇、趣味等元素“纠缠不清”。

2.由近及远的审美心理距离变化

传统美学强调的审美距离是审美主体与审美对象之间的距离,因为有距离而产生美感。当电视广告赤裸裸地推销商品时,就以强烈的功利性消弭了审美距离,就如电视购物广告中那种类似歇斯底里的叫嚣声把与审美相关的情绪全部驱走。而当广告通过视觉化、符号化的审美运作将目标受众的消费欲望唤起的时候,便将审美主体与审美对象的审美距离拉大了,使审美心理体验与实用功利性体验一起传达给目标受众,从而令目标受众关注并赞赏商品。

改革开放以来的电视广告经历了功利性逐渐减弱的变化趋势。20世纪80年代,由于计划经济时代长期的信息闭塞以及当时人们的生活水平普遍较低,消费者在选择商品时首先考虑的是商品的实用价值,即它是否能真正地满足日常生活的需要,社会也是以能否清楚明确地传播商品信息来衡量电视广告的好坏。因此,20世纪80年代电视广告的功利性特征最为明显,那个时候的电视广告很少考虑传播的艺术性,而是通过单纯而直白的宣传去实现广告的劝服功能。

20世纪90年代以来,特别是进入21世纪之后,电视广告已经逐步打破直白宣传产品或服务的枷锁,而演变成企业或品牌自身文化建构的重要手段,电视广告在注重企业经济利益的同时,也越来越多地承担起以真善美为核心的社会正能量的传播责任。如今,初期电视广告的纯功利性表达已经越来越少见了,展现在消费者面前的是五花八门的创作元素和技巧,他们将广告的功利性特征以更能符合消费者审美需要的方式“隐藏”在广告作品中,显得朦胧、显得悠远,真是名副其实的“距离产生美”。

3.由知觉感受到情感认同的审美心理过程流变

审美知觉是广告受众在接触电视广告时产生审美体验的基础。如果将知觉视为广告审美心理过程的第一阶段,那么情感就是审美心理过程的第二个阶段,它是审美知觉的进一步升华。审美情感指的是在审美知觉基础上产生的一种比较活跃的情感体验,受众在电视广告中不仅能看到简约、华丽、优美的构图,还能听到时而舒缓,时而激烈,时而低沉,时而高亢的旋律,这些元素的展开无不唤起消费者的情感共鸣。

改革开放30多年来,电视广告为我们呈现了更多的情感元素,这也使得消费者在电视广告审美过程中逐渐超越审美心理的第一阶段,即知觉感受阶段,而跨越到审美心理的情感认同阶段。众所周知,有些电视广告不讲技巧的赤裸宣传容易招致受众的厌烦情绪。如此,电视广告应尽量绕开对产品本身的宣传,用情感、观念、传统等文化因素来“掩饰”广告的商业目的。

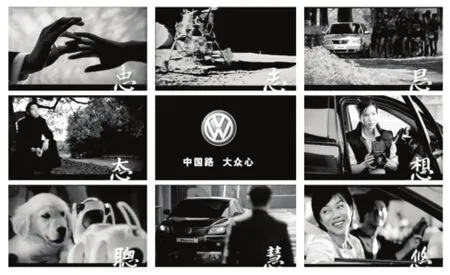

笔者在此以大众汽车的“中国路,大众心”电视广告为例来分析受众情感认同的审美趋势(见图7)。在“中国路,大众心”广告中出现的每一个汉字,不但涵义隽永,而且都以书法的美感来提升汽车文化的灵性,如“忠”、“志”、“慧”、“恣”、“态”、“恳”、“悠”等都有一个“心”字底,表达友情,爱情,追求美好生活与商业成功。另外,广告以Hanson演唱的《I Will Come To You》为背景音,饱含节奏美与韵律美,它与那些独具中国文化深邃韵味的汉字以及视觉效果强烈震撼的广告画面融合在一起,显得相得益彰。消费者在欣赏广告时往往投入了极为丰富的感情,或感动、或激励、或伤感、或坚强,画面上的“心”字始终不变,而消费者时常根据播放的画面而自觉猜想“心”上面的文字,这实际上已经跨越到审美的情感认同阶段,并一直延续到结束。“中国路,大众心”就很好地迎合了新世纪中国普通大众改善品质生活,追求汽车消费的整体心理,并且很到位地传达了大众汽车始终全心全意、持之以恒地向中国消费者提供卓越品质的完美体验和无微不至的体贴服务理念,在人们情感深处建立起大众汽车公司良好的品牌形象。

图7 大众汽车电视广告截图

四、结论

电视广告审美意识的变迁不仅深受社会审美环境的影响,也与国家的政治、经济、文化盘根交错,相互作用。伴随着时代的嬗变,广告创作者与受众共同参与到电视广告审美意识的变迁之中,使美的维度不断扩展:一方面,电视广告作为一门集视听觉为一体的实用艺术形式,其功利的一面逐渐隐藏,而情感的一面越发凸显,凭借独特的美学特性使兜售商品这一纯功利行为显得颇为委婉和艺术;另一方面,电视广告的审美意识在不同的历史发展阶段是不同的,这种差异不仅体现在人们的审美观念上,也表现为电视广告的创意构想、主题策划与表达方式上。

[1] 朱志荣.中国审美理论[M].北京:北京大学出版社,2005.

[2] 杜积西.1978——2008:广告审美意识流变[D].西南大学博士学位论文,2012.

[3] 周晓露.广告表征的审美攻略[J].铜仁学院学报,2008,(3).

[4] 蒋孔阳.美学新论[M].北京:人民文学出版社,1993.

[5] 王壮辉,吴晓东,樊丽.记述中国当代电视广告的传播历史[M].长春:吉林大学出版社,2011.

[6] 陈刚.当代中国广告史:1979——1991[M].北京:北京大学出版社,2010.

[7] 陈炎.当代中国审美文化[M].郑州:河南人民出版社,2008.

[8] 李世丁.创意:重拾文化自信——中国广告创意三十年[C]//陈培爱.创新与开拓:中国广告理论探索三十年——2008年全国广告学术研讨会论文集.厦门:厦门大学出版社,2009.

A Research on the Change of Aesthetic Sense TV Ads Based on the Theory of Cumulative Emergence

WANG Donglin

( School of economics and management, Tongren University, Tongren, Guizhou 554300, China )

The change of aesthetic consciousness of TV commercials is not only influenced by social aesthetic environment, but also connected with the national politics, economy and culture. Since the reform and opening up,Chinese TV advertising aesthetic consciousness experienced a dynamic, historical development. But we are in need of any systematic research in the new era of TV advertising aesthetic consciousness, and short of in-depth diachronic description. This paper aims to outline an overall look of TV advertising by depicting the evolution of its aesthetic sense for the past 30 years, and review the changing development of mass consumer awareness and aesthetic sense by means of case study on most representative TV advertisements with knowledge of Aesthetics,Advertising and so on. The paper finds that the creators and the audience of the TV ads are the direct participants of the dynamic process. On the one hand, "beauty" in the 30 years of television advertising creation practice continues to highlight the selling of goods gradually art; on the other hand, the audience will mix their own taste and will with the TV commercials, showing strong aesthetic demand, and being consciously involved in the history of TV advertising aesthetic consciousness construction.

TV Advertising, Cumulative emergence in aesthetics, Aesthetic Sense, Change

G220

A

1673-9639 (2015) 03-0145-07

(责任编辑 郭玲珍)(责任校对 黎 帅)(英文编辑 宋志勤)

2015-03-21

王东林(1987-),男,汉族,硕士,研究方向:广告文化传播。