当代水墨哲学观照暨姬子个展研讨会

当代水墨哲学观照暨姬子个展研讨会

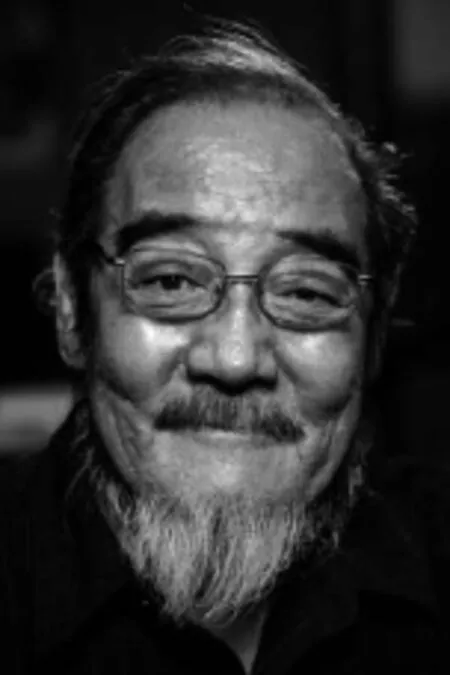

姬子

原名王云山,1942年生,河北宣化人。研究山水绘画迄今五十余年,现生活、创作于北京。

个展

2009年,墨道法相姬子个展,798艺术区,北京

2010年,姬子水墨个展当代水墨空间,宋庄,北京

2012年,天问姬子水墨个展,在3画廊,北京

2012年,高山景行,泛空间,北京

2013年,无界追求姬子作品展,外滩二十二号艺术中心,上海

时间:2015年3月21日

地点:苏州金鸡湖美术馆 101室

学术主持:高建平

朱强(金鸡湖美术馆执行馆长):各位专家、各位老师,我作为东道主先致一个开场白,然后由高建平老师主持会议。作为金鸡湖美术馆的开年大展,在学术建设上,我们一直秉承着传统与当代相结合的精神。姬子作品的这次呈现,非常切合我们学术建设的需要。我们之所以办这个研讨会,也是希望对于金鸡湖美术馆日后的发展方向能捕捉一些信息。姬子先生的亲自到场以及众多专家、嘉宾给予金鸡湖美术馆的支持,让我感到了莫大的荣幸。我代表全体馆员,对大家的到来表示衷心的感谢。

高建平(中国社会科学院研究员、艺术理论家):很高兴能到苏州来,我自己主要研究哲学、美学和文学,这次我来主要是听大家讲。第一次来苏州是39年前,当时的感觉就是小桥流水,非常漂亮,印象极深。后来也来过几次,看到苏州的变化太大了,完全是一个现代的城市。这个建筑的风格是苏州吗?是新苏州。

中国的水墨是传统的东西,我们看姬子的画,这里面体现了很强烈的现代意味,我写了一个很短的感受性的文章,主要想说三个意思:

第一个意思,传统水墨总的精神,想强调的是一种道家的精神,一种退隐的精神,一种走向内心的精神,一种强调静的精神。但是我觉得在姬子的画当中,看到更多的是现代的精神,很强调动的精神。在来的路上,David很欣赏我提到的跟浮士德的联系,我觉得浮士德的精神就是现代不断追求、探索宇宙奥秘的精神。

第二个意思,传统的水墨更多的是线,从笔开始,主要是线的艺术,意、气,笔、墨,从这样线索过来。中国的艺术是以线造型,西方的艺术是以块造型,但是我们看到水墨也是可以用积墨法用块来造型的。

第三个意思,以前读王国维说优美、壮美,清泉石上流是一种优美,泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去就是壮美。这跟西方的崇高差距是很远的,严格意义来讲,崇高是一种现代现象,不是中国古代小波小澜。这种现代现象在画中可以看到,宏大的气势,对于宇宙奥秘的探索,这种东西常常是现代才有的。

从这些方面我想强调就是水墨的现代意识,这是刚才看画时非常粗浅的感觉。看画的时候有很多新的感觉,下午再接着看。诸位都是这方面的专家,我来的主要目的是听和学习的,谢谢。

王春辰(中央美术学院美术馆研究员,批评家):我来介绍下出席研讨会的嘉宾。王端廷老师是中国艺术研究院的博士生导师,对西方美术有相当的研究,同时也在关注研究中国当代艺术。特别是最近这几年我们有频繁接触,我了解王老师的学术思想和学术范畴。

吴洪亮是北京画院美术馆馆长,同时也是北京画院副院长,他的镇馆之宝就是齐白石,而且长期陈列,他对传统艺术的变革耳濡目染。

高丛宜也是我认识20多年的朋友,用我的话说他是文化学者。最早他研究西方哲学、西方基督教,去德国留学。他写了一本著作叫《本体之音》,谈到了基督教、佛教等,尤其是关于时间在哲学中的向度、时间概念怎样表现在哲学里,受到了高度的评价。他是一个独立的民间学者,不在任何机构,一直在西安做研究。

David Brubaker是2010年认识的,当时他在北京做访问学者,那时候他看到姬子的作品。当时他就说怎么画出来的?怎么回事?为什么这个画和他看到的中国当代艺术不一样?由此发生了极大的兴趣,回到了美国之后还写了几篇文章。2012年他来到中国,在武汉纺织大学教艺术英语,一边教学,一边写关于姬子的文章。他几次到北京访谈姬子,最后写了一本书,英文叫做《Jizi and His Art in Contemporary China:Unification》,中文翻译叫《姬子及其艺术》或者《墨道山水:姬子及其艺术》。这本书由德国斯普林格出版社出版,即将刊印。

丁亚雷是我的学弟,现在在南京艺术学院工作,研究西方现代哲学。他的爱人也是画中国画的,以山水花鸟为主,非常好。

张小涛是四川美院多媒体系的负责人,主要研究领域在多媒体方面,跨度很大。

夏可君是法国斯特拉斯堡大学的哲学博士,他的导师是南希,他现在在人大哲学系工作。他近年来高密度的研究集中于中国哲学和中国文化元素在当代中的关系是不是能够转换?我们有多次的交流,彼此很默契。

杨卫在北京的时间比我们长,他也是艺术家,后来转到当代艺术研究。他出版了很多书,对当代艺术有很深的了解,对传统的转换也有体会。

于洋是这次展览的策展人,一直研究中国美术史,特别是近现代的。而且他参与了中央美院一个课题,叫中国现代美术之路,他也是其中的撰稿人,他对20世纪美术发展的脉络和框架做了清晰的梳理。他跟姬子对话交流以后,花了差不多半年的时间写了那篇文章,于洋说写这类关于艺术家个案的文章花时间是最多的,也是他认为最满意的。

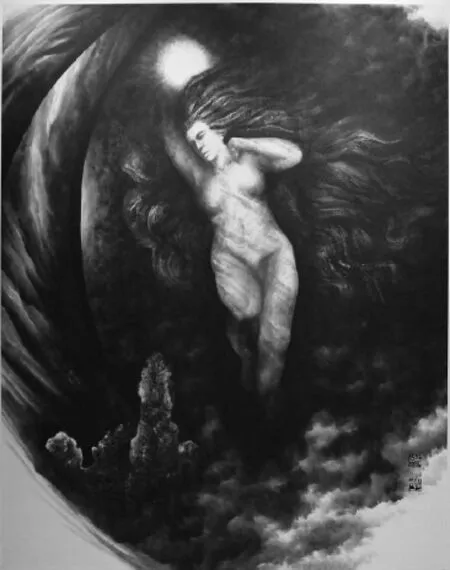

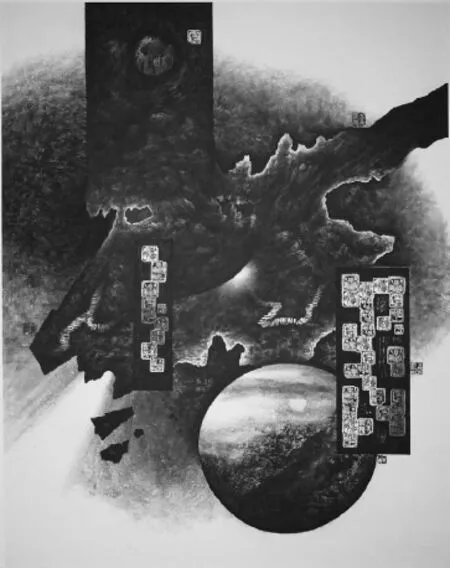

以神写形 水墨纸本 184×145cm 2010

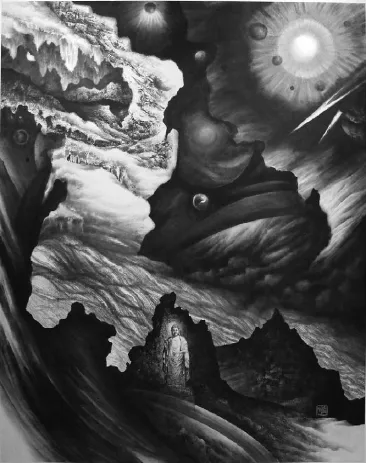

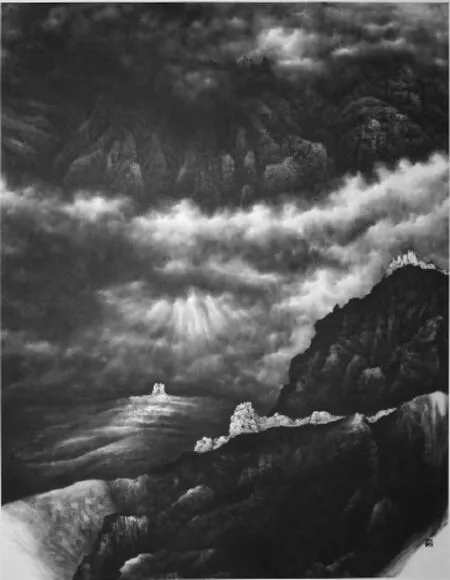

永恒之路 之墨纸本 184×145cm 2010

我跟高建平老师认识很多年,领会了高老师的学养和中国知识分子的儒雅。高老师很谦虚地说他只是做文学、美学的领域,其实高老师的研究恰恰是中国古代画论,他的博士论文写的也是中国古代绘画的基本理论思想,后来还出版了《中国艺术中的表现性动作:从书法到绘画》。高老师为中国美学的发展及其在世界的影响做了大量的工作,撰写了很多文章,他担任着国际美学协会主席,这也是中国学者第一次担任这样的国际性的学术职位。

于洋(中央美术学院副教授、中国画学研究部主任、艺术史学者):从一开始做这个展览,设置这样一个主题,到写文章,也有一年的时间。我跟春辰接触比较多,我们既是同学,又是好朋友。在整个一年时间的展览筹备过程中,我有很多感触,可以抛砖引玉做一个背景的介绍。

去年到姬子先生家里谈了一下午,这次长谈给我印象非常深。第一次看到姬子先生的原作很震撼,对我视觉上的冲击以及精神上的触动都很大,是一种从画面本体进而波及到思想上的触动。

我的研究方向是20世纪中国美术,近现代美术有一个特点,它衔接了中国古代传统与当代,从心态上看也很特别。研究近现代美术的人好像都有一种情结,心里上有一点扭曲的东西,当然这跟中国的处境有关,对很多问题非常敏感。近代史家有一个词叫羡憎交织,对于西方和现代的艺术观念,既仰慕又带有着一点排斥。

为什么讲这个?因为当我看到姬子先生画的时候,我头脑中浮现出来的一个词是贯通。就像刚才在展厅中看到《万古之维》那幅作品,它实际上衔接了不同的传统和现实。我觉得这个通首先是一种连通、贯通。姬子先生因为没有学院的经历,早年跟河北、天津的一些名家接触,在多年的实践中摸索出一条道路,跟我们看到的一批学院出身的画家的成长之路有很大的不同。

也正因为如此,他的这条路确实是他自己从思想和实践上摸索出来的一条路,是他悟出来的一条路,这是很可贵的。既然是悟出来的,可能没有很多程式化的和已经规定好的东西。他的画里没有套路化的东西,这一点非常特别。我们看很多作品会有先入为主的判断,好像要把它划到某一个派别里去,但是要从某个方面去规定姬子先生的作品有点难。

这种贯通和连通恰恰是他的特点,就像他自己讲的物我通悟。多年以来,他在哲学、禅宗、佛学等方面有一定的思考和研究,写了很多东西。今天来看姬子先生的作品,作为领悟天地之道的一种方式,他的山水画,他所说的墨道山水,可能是他所理解的佛经和道家经典的副产品,是他悟道的一种抒发、一种表达。如果话语跟他的画论配合起来的话,更呈现了他精神的完整性,通是姬子先生作品很打动人的一个地方。

另外,他的作品用的是水墨的方式,而且笔墨又带有某种传统的旨趣,因为这种旨趣是早年他画群山里面长城的符号,带有一种相符性的东西。随着他对于哲学、天地的观照,他把这种最开始非常接地气的相符性的东西,从旧传统里来的东西做了一个非常自然的转化,而且这种转化好像是本能的。

他把中国传统的道家、儒家思想里的天地之道转换成一种现代视野里的宇宙视角,这个视角确实非常特别。姬子先生某些作品的局部,可能会使我们联想到实验水墨里的某些变化,但是又不太一样,因为实验水墨好像又指向了一种绝对抽象和完全意义上的东西。姬子先生画的东西可以看到很多形的存在,这个形的存在恰恰跟他早年的实践有关,也跟他对于天地之道的感悟有关。

当他把笔墨上升到宇宙之道的时候,他的精神就超脱了传统笔墨的限制。我在文章里也讲到,传统的山水画对于远的要求,在姬子先生的画里已经不仅仅是近大远小的远,而是指境界或视角。这种远的概念在姬子先生的作品里面拉升到了大的观照的角度,这样就超越了一种俯瞰或者远望的视角。所以在他的画里面经常会看到置身于地球之外去看这个世界的视角,这个视角是很神奇的。特别是一个古稀之年的老艺术家,他能有这样的一种壮气、壮美的东西,我觉得本身是反映了他生命力的充沛性,他对于天地的哲学思考所带有的厚度和深度。

从这点来讲,我觉得他不仅仅是精通、连通、贯通,他已经超越了这个视角,而达到一种发于精审、归于浑沦的东西,这个东西也有利于我们从方法论的视角去认识水墨。我们看20世纪很多作品的时候,很多所谓引西论中的艺术家,把西方的观念、西方的视角和写实或者表现性的语言引入到中国画。

这种发于精审、归于浑沦又使他的作品好像出入于一种视角,就是刚才说的反神观道,好像跳出去看这个世界。我想这是他在创作里反过来体悟物我关系,或者跳出小我而趋向大我,跳出文人化旧有框架的范畴,达到更高的心态。这实际上意味着走出固定或一成不变的程式化的东方视角来面对世界,是不是由此会走出一个天下观,而指向无茫的宇宙?

从他10年前的画到2013年这一系列作品,我们可以看到他非常努力,每一个阶段的画都非常有意识。在他家里我看到了每个阶段的不同作品,有早期非常写实的作品,也有外出用钢笔、碳水笔画得非常精致的写生,我能够找到他整个的创作脉络。还有他的很多篆刻作品,跟传统意义上的篆刻也不太一样。其中有一个英文的篆刻,是关于墨道的内容,这样的印章用传统的程式又呈现了现代思想观念的时候,我非常受触动。他对于山水文化以及中国绘画在当代国际文化里的认知,有他自己的智慧。我们看到很多印章在他的画里出现,他也经常尝试打破或者改变,甚至颠覆传统作画的程序。

这些都是在媒介语言层面的跨文化的实践,这使他一方面在艺术文脉的发展之路上跳出了学院或者套路化的束缚,也使他找到了东西方或者说个人本体跟天地之间衔接的一种东西,这正是他打动我的地方。

近些年我一直做近现代美术研究,经常会有这样的困惑,就是当我们面对一个作品的时候,我们使用什么样的方法去解读?确实在面对姬子先生作品的时候,也会使我想到很多西方哲学家在理论层面的很多探讨。包括英国的美术史家苏利文先生,他讲到20世纪中国山水画的时候说,当中国人感到需要表达最崇高感情的时候,总是转向山水画,这是很有意思的。为什么中国人对于山水画这么情有独钟?中国人要表达自我,要表达社会,要表达宇宙的时候,都能够用远方的山水表达情绪。我想在姬子先生的画里面我们可以部分地找到答案,这里他把传统的人伦道德,所谓仁智之乐转换为一种天地观,一种宇宙观。

姬子先生曾经把整个的山水画划分三个阶段:

第一个层次叫眼中山。面对自然造化的时候,从传统汲取养分。大概在七八十年代,他早期的很多作品都是中规中矩的,正宗的锤炼笔墨,实际上他也有多方面的探索。

第二个层次叫心中山。如果用李可染先生那句著名的话来讲,就是打进来之后要打出去。这在一定程度上要抛离视觉层面的图式,回归于一种心相,这也跟他这个时期的阅读和体悟有关。

第三个阶段进入到跟心中山有关,但好像又超越心中山之上,是更形而上的层面,叫道中山。这个道还不是老子《道德经》的

道,可能还超越了这个东西,是作为山水画表达的终极目标,一种物我相忘的层次。

第一个阶段追求的是现实主义或者说是传统的价值,作为一个必经阶段,向大自然学习,主要是写生稿的加工整理。所以眼中山体现了从生活到艺术到作品的关系,他强调生活跟艺术清晰的界限。

第二个阶段进入到心中山,体现为艺术家生活蒙养和作品的关系。姬子先生经常谈到、也经常在画里面体现出来的,就是石涛所讲的蒙养。人跟生活的关系,重视天地自然之理,主张释放自我的能动性。这是第二个层次,与天地自然相通的层次。

第三个层次到了道中山的时候,就变成了宇宙人生与艺术的关系。到了这个时候,我想就更加接近石涛所讲的一画的概念。一画的概念实际上就是,一已经变成了一种贯通,以画道承载天地之道为最高的目标。或者说在《苦瓜和尚画语录》里面有一章叫了法章,实际上就是在谈这些内容。

姬子先生是想通过自己的山水画表达他对佛教禅宗宗教艺术的理解,而且这种理解又不是纯粹形而上的,也没有陷入到完全精神化了的、形而上的抽象画的表达中。他从中找到一个中介的点,又有混沌的东西,又有形,通过视觉幻想营造接近天地万物的道。

总结起来我想说,这次展览以神观相这个题目本身也是去年跟春辰兄反复讨论了很久的。这个相本身是佛教禅宗里面的一个词,也是姬子先生经常会提到的一个词。以神观相意味着从一个大的视角、宏观宇宙的视角来审视水墨,表现水墨,表现自己的心相。

我介绍了一下展览的背景,谈了对姬子先生墨道山水理念的理解,也希望后面听到各位专家精彩的意见。谢谢大家。

高建平:谢谢于洋,我总结他讲的三个意思。第一个意思姬子不是某个门派,他本来没有受过专业训练。没有受过专业训练常常会成为弱点,能够成为优点要靠艰苦的努力。经过努力,我们今天看到了这么多画。今天的水墨画在寻找新的可能性,不然30年不改世道,永远是那样肯定不行,要有新的东西。

第二个是面向世界,发展自身。不是复制西方,也不是闭门的发展,而是面向世界要发展,人家喜欢的是面朝大海,春暖花开。这中间涉及到了眼中山,心中山,道中山,我觉得是非常有见地的话。最后回到石涛,他的一句话非常有意思,叫出笔混沌开。恰巧这句话能够贴合姬子画的特点,出笔混沌开,宇宙天地之道,是靠笔来感悟的。

王端廷(中国艺术研究院教授、博士生导师):谢谢高先生。我早就看过姬子先生的印刷品,这第一次看到原作。看印刷品印象很深刻,看原作冲击就更强烈了。姬子先生的绘画具有巨大的复杂性和丰富性,能够给我们提供各种解读可能性。他这次展览的题目叫以神观相,他的绘画具有强烈的形而上倾向,的确可以更多地从哲学、精神的层次进行阐释。因而像做哲学研究的高建平先生、夏可君先生,他们可以解释得更充分。我就想从艺术构成的因素,或者从风格学的角度谈谈我对他绘画的认识。

姬子先生的绘画很难从风格学上进行归类,他画的像是混沌初开的宇宙天相,这种绘画面貌使我想起在80年代的日本曾经有一个画派叫太空画派。这些画家在航天时代,通过宇宙飞船、航天卫星看世界、看宇宙,他们画的都是太空景象,姬子的绘画让我有这样的联想。

中国改革开放以来,也不断出现一些仰望星空的艺术家,他不画现实中、世界中的景象,而画一些想象中的,或者说通过太空望远镜看到地球外空间的景象。比如说广州美院的何建成,他就画太空景象。还有一些水墨画家也画过类似的景象,但是他们画的这些作品,面貌都不像姬子先生这样强烈,而且这样明确,变化有序,有着强烈的个性。

这样一种绘画到底怎么解读?大家主要从中国古代哲学以及中国道家的宇宙观来考察姬子先生的画。在我看来,他并不拘泥于中国性和中国文化的维度。其实他是把古今中外的哲学、文化观念融入了其中,他没有民族的意识。

我们看到绘画里面中国道教、佛教以及西方的基督教,所有这种东西都会汇入整个艺术创作之中,给他提供了丰富的营养。他的绘画描绘的不是风景,也不是山水,他描绘的是时间和空间。在中国传统绘画里面这样一种纬度是没有的,尤其是时间的概念在中国绘画史是禁止的。

他是通过运动和光来呈现时间和空间的,因而他的绘画里有现实和梦幻的交融,有可见和不可见,还有具象和抽象的共存。从现有风格学分类来讲,他更多的是超现实主义和未来主义的结合。超现实主义不言而喻,就是他画的景象很多是超越我们视觉的,超越我们现实世界的。他画面的景象有的是极其微观的,极其具象的,但是整体构成是超越现实世界的。未来主义元素主要体现在画面上对运动的表现及其方式。比如说旋转几何形的块面,这个就是一种典型的未来主义的创作方式。在意大利未来主义艺术家巴拉的绘画中可以找到这样的形式构成要素。

这种绘画怎么会出现?我觉得除了他个人对天地的追问之外,也跟我们这个时代有关系。他的绘画也是全球化时代特有的产物,不可能想象在一个封闭的社会、一个封闭的时代产生这样的绘画。我相信中国古代道家也是一种超现实主义者,他们也对社会现实进行了思考,他们也思考一些宇宙问题,但是不会出现像姬子先生画面中这样的视觉符号。这跟图像时代、视觉基因有关系,因而他把能够呈现他观念的、我们从各种各样媒体中得到的东西都融入到了他的画面之中。

中国传统山水画或者文人画的面貌发生了巨大的改变,这是本质性的改变。比如说传统绘画是内敛的,但是姬子先生的绘画让我们看到一种强烈外张的倾向,有一种强烈的视觉冲击力,这是传统的山水画所没有的。

很多人说大都会的中国画,观众走到那儿都不停下脚步,因为没有视觉冲击力,其他的西方绘画,无论是风景还是人物视觉冲击力很强。姬子的绘画就具有这种特点,为什么今天来到这个会场的David Brubaker先生有这么大的兴趣?说实在的,他也有西方人绘画的视觉观看经验。

中国古代绘画表达的是宁静,是静止的世界,但是姬子的绘画给我们呈现的是不可遏止的运动的景观,这种绘画也是中国传统绘画所没有的。他这种绘画的构成元素是非常丰富的,也是没有边界的,因而他的绘画给我们提供了传统山水的当代蜕变、传统水墨的当代转换的独特意志。在当代尽管我们强调个性化,强调创新,但像他这样有独特个性的山水画,或者说这样一种绘画还是很少见。所以他的绘画很难归类,叫风景、叫山水、叫水墨都不合适。叫什么呢?我相信下面的专家有更好的见解。谢谢。

高建平:我在做文学史也是这样,归哪一类你就说不出来,但是又要去命名。王端廷讲到这么几个意思,我非常赞同。首先是太空画派或者刚才于洋讲到的,他是以大观小,从宇宙观中看。今天我们也看到有一幅画把中国地图嵌进去了,我们克服了人类中心主义,克服了我们的小圈子,这是从世界来观望的,从宇宙来观望的。

当然还提到了这样一个意思:古今中外融为一体,不限于中国性,这是他一向的世界景观。实际上所有的艺术追求都是这样的,不管最后有根深蒂固的民族的烙印,但是必须要有世界性的追求,没有这样一个追求,就会变得很封闭。

还提到了时间的概念,未来主义这个比喻非常好。我有一个塞尔维亚的朋友,他正在做意大利未来主义,他说你能参加我的课题吗?我想了一下说不能,因为我不懂,所以我又慢慢开始学。这是非常有意义的话题,由于这个朋友的提议,从此我一直在关心着怎样来寻找未来主义的元素?怎样在中国寻找未来主义的元素?

第四说到了绘画的视觉冲击。可能这代表了20世纪的常中有变,水墨实际上是个传统的东西,吸取了一些新的元素是常中有变的。到了新世纪的时候,我们要追求更多东西,把常全部破掉,完全不一样,要常中有变或者是变中有常,我们要创造水墨全新的可能性。

李超德(苏州大学艺术学院教授、博士生导师):姬子先生的画今天还是第一次看,确实很震撼,超出了我以往对中国绘画,特别是水墨的理解。我无法和于洋老师一样很深入地阐述姬子先生画作背后所隐含的哲学观照,仅仅谈一下四点体会。第一,当代水墨现在很热,特别是从中国画的传承与创新这个角度来探讨当代水墨,可以讲这也是一个非常时髦的话题。我理解中国的水墨,特别是水墨二字,是分得清的。其实水和墨既是材料,同时也是技法,但是在中国的绘画中,我们又把水和墨上升为一种观念。姬子先生的作品用自己内心对世界的感受,将水和墨表达出了一种观念。

第二,以往的中国画都是文人玩味,不管北宗、南宗,都以灵秀、文气的方式表达对作品的赞美。姬子先生的作品可以讲摒弃了以前的小文人的形式,是壮阔的、宏大的,胸中的法相之道在他的作品中展露了出来。作为一位70多岁的老艺术家,他的内心非常活跃,而且富有张力。

第三,我个人感觉到,观赏姬子先生的作品和场域的关系也十分紧密。传统的绘画置于什么样的场域,在欣赏过程当中如何物我观照?这种关系也是十分重要的。金鸡湖美术馆恰好提供了非常好的场域环境,如果这幅画摆在拙政园的某一个厅堂里,我相信这幅画的意境和它宏大的视野,以及所表露的法相之道,是无法展现的。我想这也是苏州在几千年文化的传承与发展过程当中,到今天才会有的变化。苏州本身就是一个双面绣,今天当代的像姬子先生这样的绘画大家,他所展现出的,我觉得也是一种双面绣。这种双面绣是内心传统的积淀以及外在现代水墨的语言表达所形成的关系。

第四,作为一位老艺术家,有几十年的探索,这种人生的经历是他这一代人所独有的。他经历了这么多政治风波、生活磨炼,在他绘画的表达方式上,我个人体会,他内心一方面是涌动的,富有张力的,深层次又有传统哲学的意念,但是表现方式上又是矛盾的、冲突的,这恰好是我们时代的缩影和表证。

以前我们都欣赏一种田园牧歌式的中国绘画,但是在当下它已经失去了生存的土壤。我觉得姬子先生这种大的壮阔山水的表达,恰好是他人生情怀的表达。

千里雪霁图一 水墨纸本 145×366cm 2010

吴洪亮(北京画院副院长、北京画院美术馆馆长):一年多前看姬子先生的作品是在E-mail里,当时一看觉得不一样,这是当时的第一个感受。今天到展厅看了之后,一下子感觉热起来了,热起来的过程中,又觉得是一对一对的矛盾。比如说这个作品熟悉而又不熟悉;好像与水墨有关系,又好像和传统思维习惯上的水墨没有关系;好像一种形式感的东西,好像又是形式之上的一种状态;感受到了一种宗教感,好像又有直面世界青春的愤怒;好像有老人的一点怀想,又有愤青的感受是一对一对的矛盾。

我想起我大学的时候曾经在旧书摊上买的一本书,把屈原的《天问》以及柳宗元的《天对》搁在一起研究。从屈原的

遂古之初,谁传道之?明明暗暗,惟时何为开始,柳宗元用他的方式尽可能把屈原对于世界所有的问题做了对比,叫《天对》。从屈原到唐代柳宗元是一个多么长的时间,柳宗元用他的方式去做一个回答。我觉得姬子先生的作品,恰恰在用艺术家的方式对这样哲思性的问题进行回应。

从中国传统体系去观照这些事情的时候,你会发现探讨有时候就是一种运动,我在姬子先生的作品中看到很强烈的运动交错所产生的力量膨胀出来。这与我们所习惯的、刚才几位老师说到的中国画的内敛是不同的。

我这两天在看齐白石的《草虫》,那些工笔的草虫,尽精微的草虫,使我会想到尽精微,致广大,一花一世界是中国画原来的一种追求。20世纪变成一个非常纠结的时代,因为中国的艺术家必须面对新的传播模式。比如说刚才说到大都会中国画会被很多西方人直接连看都没看就走过去了,是因为内敛,而博物馆制度来自于西方。

金鸡湖美术馆是一个当代馆,这个馆恰恰接纳了姬子先生的作品,这是一个逻辑的过程。我现在在研究如何观看一个尽精微的作品,在当代中国美术馆体系中怎样才是能够让人安然入境的观看方法,这是美术馆的角度。

我做李可染研究的时候发现,其实李可染一生纠结的就是表现力。他用中国画重新阐释大山大水的时候,其实他是在跟董希文PK。1954年在北京做展览,其实他最关心的是大雅宝的邻居董希文的看法。不管一个画家成功与否,在一个民主世界,他的作品要跟大家在同一时间去分享,这种冲击力和能量的聚合恐怕是有要求的,我不觉得这是一种纯社会式的要求,其实也是一个时代的状态。这是我想说的第一个部分。

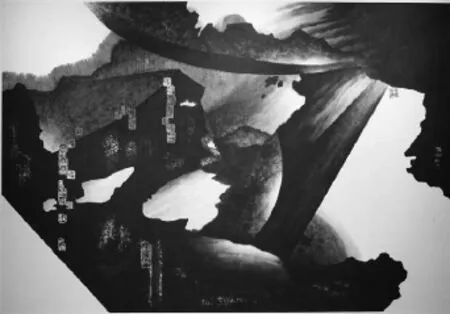

第二个部分,我也关注到很多有意思的技法。比如说姬子先生的印章叫方寸天地,他又把他还回了绘画作品的构成部分,这很有意思。包括印文,其实印文是一个艺术家对于自己核心理念的彰显,印文和他这些大作品之间的关系是一脉相通的,这是很有意思的逻辑。

在技法层面有意思的就是他保持了中国传统画或者说写的过程,其实一旦画得巨大的时候,中国的笔墨逻辑都会消失,就会用一种制作的方法去完成,那种韵味就会减少,比如说大会堂的《江山如此多娇》,我一直认为画得不算好。包括像傅抱石、关山月、李可染这样能画大画的艺术家,如何用大画的办法保持写的状态,画的状态?这需要一个艺术家的能量以及对技法的控制。这是在姬子先生作品中我直觉的感受。

像《冰雪山水》,他其实是用反向的思维直接画出来的,从技术层面上是很难的。包括一个完整作品和一个好的名字,这个名字本身和作品之间的逻辑关系也给作品加了很多分。我们看到作品的主题跟概念的时候,就有更多的遐想,从作品绘画完整性和逻辑上我们也看到了一种状态。

在登月之后,美国人也画太空。当时因为人类的太空计划,刘国松才画了那样的一张画,他的第一张画收藏在斯坦福大学。我正在跟斯坦福大学的杨教授计划一个叫人间山水到太空仙境的展览,把科学艺术太空精神化与绘画逻辑做一个有意思的实验。今天我看到姬子先生的作品想到,恰恰他已经在做从精神画到观照的实验。这个很有意思。

高建平:谢谢吴老师,吴老师说了三个意思。第一个意思从宇宙、屈原天问、柳宗元谈到了一个话题,这个话题用他的语言叫民主制度的观看方法。这不是一个酒好不怕巷子深的时代,这是要思考如何吸引内敛的东西和怎样面对世界的时代?艺术不是说个人心中的艺术,一个永恒不变的原则,艺术永远是和时代、和社会处在对话的状态中。针对今天人文的观看,现如今的状态怎么替换?这个话题非常有意义,也值得我们注意。第二个提到了这样一个话题:画是要画出来的,要写的,不完全是制作的,还保存了中国古代的传统,以及今天所说的画眼,这是一个不变的原则。第三个就讲到了太空。我们毕竟是来到了一个太空的时代,在太空的时代我们怎么来画,怎么样表达太空的意识。

杨卫(艺术批评家、策展人):谢谢主持人,姬子先生作品原来隐隐约约看过一些,这次看到了大量的原作。首先了解一点情况,姬子先生从自觉的意义上进行创作。我们实际上还有一个高手在民间的隐蔽传统。谈中国文化传统的时候,我们总是把显性的传统构架起来,往往忽略了民间还有一个隐性的传统。从这个意义上说,实际上姬子先生的生命状态跟他的创作状态也呈现了被我们遮蔽的传统里面另外的内容。

我觉得这个有历史,正如李先生刚才说的,文革中其实有一部分人是幸免遇难的,什么人呢?是被权利所抛弃的人。这批人在某种意义上,身上继承了我们的传统。我们所谈论的知识分子被压迫、被迫害,很多都是在权利集中的地方。我在民间收集了很多手稿,包括日记,有一套毛泽东的同学写的日记,非常有意思。为什么他幸免遇难?就是因为他逃避了权利。他就在湖南乡间,就是一个下地干活儿的人,但是他一生坚持着他的思考。举这个例子我就想说,姬子先生的状态我觉得非常有意思,保留着自己的原生态,保留着自己自由创作的状态,这点对我启发很大,我也非常钦佩。

第二点我想分两个角度来谈一下作品。刚才王端廷说到姬子先生的作品不太好评价。不太好评价是因为面临一个问题,就是说我们一旦谈水墨画就逃不开水墨的语境。水墨画在中国几千年有自己的语境跟层次,如果我们谈水墨必然会牵扯到笔墨问题,牵扯到水墨的承接问题,这个是没有办法的。今天有一个词叫新水墨,这个又很泛,所以很尴尬。还有一个困境是,新水墨在国际上并没有获得学术性的定义,所以在这样的语境里看姬子先生的创作,我还是想还原到他的个人状态。

他的个人状态里面有很有意思的两点,一是他前期跟后期不同。我非常感兴趣的是放在柜子里的那件作品,好像是1994年创作的,比较早。那件作品非常经典,跟早期的山水画,中国传统的南宋之前的、北宋之前的山水画关系比较紧密。为什么这么说?我们谈传统总是谈文人画的传统,文人画的传统是南方的,文人的小气味,或者文人的笔墨气味。但是在北宋之前是有气象的,这种气象跟后来的文人画不太一样。

北宋之前的山水画有大气、磅礴、奇怪的意象,似乎跟北方帝国式的气息有一些关联。到了后来南宋的山水画,一直到元明清的山水画越来越往内心走,越来越变成文人逃避现实的东西,把北宋之前山水画的大气磅礴、奇异性的东西扬弃掉了。这是我个人的看法。

山水画的源头,过去叫山不在高,有仙则名,在更早之前不是这样的意象,这个是往小里面转换的,应该是山不厌高,海不厌阔。这种大气象为什么到了文人画越来越小?这跟整个中国历史是有关系的,随着外敌的入侵,帝国的崩溃,文人只能往那些地方逃避。

姬子先生的作品跟早期中国传统的水墨画关系紧密,也非常有意思,他开启了一个新的源头。我们谈水墨画的时候总是以文人画为源头,实际上文人画的历史并不长,我们还有很多的文明源头,反而是被文人画遮蔽掉了。

从这个意义上来说,他没有受到文人画历史的侵染,恰恰能通过他本身的状态以及他的本能去激活这个源头。这个源头的气象如何激活?这当然是下面的问题,我看到他早期的作品,尤其是放在柜子里面那个作品气象之磅礴、意象之奇异,完全可以跟西方超现实主义和形而上进行对话。我们如何把这种东西提示出来进行横向的沟通,这是以后需要做的工作。

第二点,刚才端廷兄说到后期的作品跟几何体有关联,我觉得后期作品又是另外一个东西。后期作品反而跟水墨的关联不是很重,现代派的痕迹比较深。我一看马上就想起80年代以来的另外一个类型,就像八五新潮时期任戬他们北方艺术群体搞的寒带运动,有那样的一些图式演变过来的线索。

也就是说,姬子先生后来的这些作品跟八五新潮以来的线索关联比较深,受了现代主义的熏陶之后,重新产生了对水墨的认识,这是他后期作品所彰显出来的一种可能性。包括他把图章运用到几何体图形里面,这也是一个可能性。

我从姬子先生的作品中读出两个可能性,但是这两个可能性如何结合?这两个可能性是从两个不同的方向去延展的,这是一个困境。有没有可能在未来把这两个可能性结合起来?还是沿着一种可能性走?这个我不知道,但是我看到这两个可能性都走得很好,完全有了自己的雏形,这个胚胎已经有了,但如何走我也不知道。我觉得这两种可能性都是未来中国水墨画领域可以拓展的,甚至在某种意义上这是唯一的可能性。因为别的可能性已经达到顶峰了,我相信在20世纪以后,文人画再要超越黄宾虹、齐白石,这几乎是不太可能的。如何再激活水墨?我想姬子先生恰恰提供了两种可能,一个是从水墨的源头去寻找可能,一个是从西方的现代主义资源寻找可能。从这两翼夹击是不是能回应,我记得80年代刘骁纯先生有一个非常重要的关于水墨的命题,也就是说我们处在一个峡谷文化当中,处在巨大的传统的压迫和西方现代主义的压迫之间,处于两个语境当中的状态。

这就是80年代以来,包括今后我们需要一直面对的困境,尤其水墨,是在两座大山的峡谷当中。这两座大山也是我们的资源,如何通过两座大山的互动,或者说两座大山的挤迫,超越峡谷的文化状况?我想姬子先生提供了一种可能性,这种可能性尽管只是一个眉目,但是非常重要。

另外我补充一个关于中国传统对时间的概念,我们现在沿用的时间观念是公元计时,在传统中国,时间在山水画里确实是凝固的,没有时间概念,它的时间是空间概念,这一点很有意思。现在的物理学解决了这个问题,他说时间的无限大就是空间的无限大,实际上中国的感性就是物理学的终极目标,因为时间也是一个线性逻辑。当然霍金解决了一个问题,他说空间的无限膨胀就是时间概念。也就说,中国传统的山水画里面就是时间,山水世界就包含了所有的时间、空间等等东西。换句话说,从这个意义上,才把中国人的宇宙观牵连起来,非常有意思。

为什么说这个话呢?我觉得姬子先生自己的言论里面也有这样的暗示,当然他更多的是哲学性的。用白话或者用一种日常性的语言来说,中国人没有时间,谁打下天地就由我的时间来命名,下一朝谁打下就以他的名字来命名。这个就成为山水画的内核,非常有意思。所以山水里面我们也看不出时间的痕迹,不像西方的美术史,能看出逻辑的变化。中国没有,无非就是我学他,他学他,谁学得好一点就带着点儿自己的趣味。那个逻辑里面没有逻辑,是我们后来整理出来的逻辑。

也就是说,当这些东西全部被打破以后,如何在山水画世界里面再重建一个时间观念?这一点姬子先生提供了他的思考。谢谢大家。

诸神的故乡 水墨纸本 180×98cm 2013

天歌 水墨纸本 185×145cm 2011

星云天机 水墨纸本 183.5×146cm 2013

时间的延展一 水墨纸本 192.5×280.5cm 2013

时间的延展二 水墨纸本 192×281.5cm 2013

墨道之维 水墨纸本 195×185cm 2010

高建平:谢谢杨卫,讲得非常精彩。讲了两点,第一,用一个词叫反遮蔽,我们传统遮蔽了很多东西,历史统治了一些人,知识即权利,有权利的人在写东西的时候,把有些东西塞到了里面。反过来说学术是一种反权利,我们今天做学术研究时候,要把一些历史最珍贵的东西找回来。这就涉及到北宋山水的扩大,格局变得越来越小,最后变成文人画的时候,走到了内心。历史是这么过来的,但是历史又遗漏了很多东西。

后面又讲到了现代,我们现代的艺术进来了,国外的东西进来了,美术的新潮进来,现在有更新的东西,这些东西会启发我们很多的变化。怎样结合最古老的东西和现代的东西?怎样把它激活形成一个新的东西?

最后提到了一个时间话题,时间很有意思,古代的时间和空间是一致的,现在的时间也是空间,空间也是时间。但是它们有一个非常根本的不同,古代的时间是凝固的,是循环的,它和空间的相对封闭是结合在一起的。现在的时间是发展的,是一种运动的,它和空间的无限扩张,一种所谓宇宙大爆炸,又是结合在一起的。所以它们永远是一种结合,这个结合会启发我们很多的思考。

高丛宜(中德文化学者):我是1995年第一次看到姬子的画,当时我就被他画面的气息力量吸引住了。今年刚好20年,我一直在关注和关心他的绘画。

他的作品《诸神的故乡》画的是原初,好像宇宙的起源。这是一个特别的有现代高度的话题。海德格尔有一句话描写现在人类生存的处境:我们距离诸神太远,诸神已去,诸神把人类放在地球上。我们距离存在又太早,用我们知识性的东西描述这个世界,这个世界找到价值观了,我们又出生得有点早。这实际上写的是现代人的处境。

姬子先生他未必阅读过海德格尔这句话,但他自己从生活创作道路的一系列境遇中,捕捉到了一些重大的、有意义的话题,而且用水墨来探索和表达。《诸神的故乡》来自于我们的精神世界,很遥远,是寂寞时候存在的一种呈现。

我想说的是,回忆跟记忆是不一样的,记忆来自于我们对所经历的世界东西往复的重返,而回忆呢,经历的世界是没有的,来自于你在长期的孤独跋涉中对诸神、对天地的亲近和关怀。回忆是本体论上的,记忆是认识论上的。用佛教唯识宗的话来说,记忆更多来自于我们第六意识的活动,而回忆来自于我们把自己肤浅的生命现象展示搁置,对自己本体故乡的一种印象性的关怀。

他的精神活动出自于对诸神故乡的关怀和回忆,他画出来的东西对大家来说一定有一种陌生感,这是很正常的一件事情。因为他不是画我们的今天,画我们熟悉世界的东西,他画的是一种遥远的东西。他的绘画对我们有很大的贡献,让我们以水墨的形式体会老子的精髓,老子的认识论也是复其根,恢复到本源。老子的恢复跟柏拉图认识论的回忆都是本体论上的。姬子的绘画首先要在这样一个层面上去构架和解释。

最近一个青年学者刚出了一本书叫《柏拉图的本原学说》,是以未成文学说与对话录为基础的研究。我对这本书感兴趣是因为它是国内对柏拉图未成文学说的第一本研究专著。作者在图宾根大学读书,根据他的研究,图宾根大学有一个图宾根学派,从50年代起一直研究柏拉图的未成文学说。这使我们对禅宗的言语道断思想要做一个重新的认识和构架。柏拉图的未成文学说是怎么流传的?包括我们的水墨,墨道山水,一般都认为与道家的学说思想有相对密切的关联。根据我自己的经历,道家有系统的修炼,修炼到每一个层次就有玄览,就会出现法相,而这些东西由于各种原因是不束缚文字的。也就是说,每一个成熟的道派都有自己的一套不成文学说的传法系统。因为高手在民间,这个高有一种原因就跟未成文学说密传有关。

现在要面对姬子先生的绘画,一开始看这个画好像无所适从,感到有一种深度。我想这个恐怕跟我们受的教育、工作的环境有关。实际上他的画是本然的,我们反倒觉得他是很神秘的,很玄远的。是不是跟我们的社会机制、艺术文化所谓的畸形跟异化有关?方方面面很多,我就说这一点,谢谢大家。

高建平:谢谢,未成文学说,未成文的意义。这是个很大的话题,我们平常都喜欢这么说:这个话有什么意义?你说给我听听。我们把这个话的意义翻译成一个可写的文字,需要翻译吗?如果不翻译有没有意义?不翻译是有意义的。意义是什么?意义就是各种各样的画面,就像舞蹈家音乐家,他说不清楚。

实际上所有的东西,你说了有什么意义?依赖于翻译,依赖于文字的表达,依赖于语言表达的时候,实际上他是在做翻译的工作。就像任何的翻译都会失去很多的东西,任何的翻译都是牵强的,我们总在做牵强的事情,但是还是要意识到本源中有些东西是永远不可翻译的。那个东西是意义的本身,一定要有这样一个意识,这是个非常深刻的话题。

夏可君(中国人民大学副教授):两年前我做了一个展览,围绕自然观、山水与风景的对话,邀请过姬子老师参加。我一直很关注这个问题,中国传统的山水和西方的Landscape是不同的两个概念,是两种完全不同的技术,完全不同的材料,完全不同的观看方式,完全不同的世界观。但是我们一直没有认真讨论,可以把这两者的差异以及他们可能的对话形成一个新的项目。它如果不是Landscape,也不是山水,它应该是什么呢?

我想在姬子的作品上可以看到这个可能性,或者看到这种追求。他笔下的形象如果从中国传统混沌里面出来的话,怎么可能有个相?以神观相,如果从神出发,怎么可能有相?中国传统文化的造相方式在是与不是之间,无论怎么样文人画和山水画还是有跟自然的相似性,更接近于相似性,而不是不相似。可是一旦经过现代主义的洗礼之后,完全没有了形式的约束,但是如果只是抽象绘画,又有着抽象绘画的困境。如果往回退一步,又不是传统的意象或者相似性的相,它有一个什么相?这个问题其实一直在20世纪纠结。

张庚描述王原祁作画的时候,有句话叫发端浑沦,逐渐破碎;收拾破碎,复还浑沦。一个东西出来,怎么有破碎,怎么又收拾它还原到浑沦里面去?从刚刚大家关于时间空间的讨论来说,其实中国文化的时间观是一个悖论的时间观,一方面是自然和历史政治相对应的循环的时间观,所谓八卦循环的时间观;另外一个时间观就是在中国艺术里面的时间观,变化无常。之所以没有宗教信仰,因为他更相信变化无常,世事无常,一切都在浑沦里面,怎么可能有秩序?怎么可以有规则?又怎么可能有相呢?这种矛盾和这种张力使中国艺术不太那么好用形象化的语言去描述。

如果是这样的处境,我们看姬子的绘画,怎么可能从时间、空间的语言上去分析。如果这是一个哲学的观照,有没有可能准确地分析?无论成不成功,我们可以尝试一下,这是第一点。如果混沌要形成一个语言,就像庄子的混沌之语:南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为浑沌。倏与忽时相与遇于浑沌之地。这一个困难如果成相就是石化,如果直视混沌,显然也是石化,因为什么都没有。霍金着力解决这个问题,黑洞、白洞等都在这个里面纠结。

如果保留混沌,保留不可成相,但是又要有观照,怎么做?第一点就是玄象,就是玄之又玄的玄跟旋转的旋的结合。我们在姬子的作品上可以看到宇宙际,宇宙际是一个混沌的际,就是极速旋转所形成的相,像漩涡的流转所形成的形态。在姬子作品里的旋涡,就是宇宙旋涡的旋流。这是由时间迅疾的速度所带来的,就像彗星的尾巴一样旋转的形态,这是一个成相,我们称之为玄之又玄的墨相加一个旋转相组成的玄向。

第二个是圆象,因为混沌里面就会形成浑圆,就是一个球体,如果回到宇宙诞生的话,它是一个巨大的星体,饱含着能量,在旋转中爆破。所以中国艺术不可能是一个形式、一个力量,这个力量里面又有能量,画的是能量气势的相,不是西方几何学点线面形式的理性秩序的一个形式。这样一个球体内在爆破的相,借助书写性笔中的力量打破这个球,从而形成一个浑圆的象。

第三个,在墨道法相的系列里面,一个艺术家一定有独一无二的形式语言,有他独特的思想贡献。如果只是一个浑象是不够的,现代相有个张力,他把非常硬朗的柱子的条状与浑圆进行对张。如果只是传统的浑圆还是有被吞噬的可能性,如果用一个条状的柱体可以形成一个对比,形成一个张力。可能这个条状的柱体最后因为重力导致爆破,重力只是一个形式语言是不够的。

姬子是怎么样达到精神性的体验呢?就是中国传统的几个体会。

第一个就是铁,铁锈一般的寒冷,寒铁所带来时间的凝固,以及它所带来的寒冷。第二个是骨重神寒,在书法里面有一个最高的境界叫骨重神寒,要达到神一样的寒。这种铁质感和骨重神寒形成了一种时间性的经验,空间性的条块状因此加了一个内涵进去。这是第三个。第四个是禅相,这是一个强迫的文化,如果仔细去看绘画,像放大镜,其实是把当代人望远镜的现代技术经验跟古代山水画一个局部的文化际重叠在一起。这个圆的里面有一个传统山水画局部的技艺,对于姬子而言,对于传统文化的记忆只能通过技术来观照,而他把这个观照又投射在宇宙的记忆里。这是他画面的建构方式。这样的后果是什么呢?我猜想他想做的是化解皴法。没有皴法,就不是山水,如果只是皴法,就没法跟宋代的皴法进行较量。姬子通过抽象笔触技艺的处理,通过边缘的模糊,用皴法进行化解。第五个是印章。传统只有一个印章,他把印章叠在一起,是个体的凝集,是个体的技艺。他要在一个宇宙里把个体技艺、篆体的文化技艺和宇宙洪荒的技艺并置在一起。同时与条状的长方形柱体又是一个对比,所以在画面上,天圆地方形成一个张力。

第六个我想说的是光与气融合所形成的相。水墨实际上是没有光的,从董其昌开始把墨光带进来,是那种空白的光,到黄宾虹晚期时候的印象光、墨光等等,一直到李可染的光。到了刘国松又把它放弃掉,一直到90年代的张羽的灵光系列。如果水墨要保留气感,要接到整个西方文化,必须借它的光。这个光怎么在画上结合进来呢?姬子的作品,不是简单的物理的光和一个颜料的光,而是把精神性的光放进去。所以他会把方舟画进来,把这个光感带到气里面来,所以光和气会融合。但是这个融合还是有一些独特的地方,这是一种冷光,是雪夜图冷白的光跟一个黑色的结合。

第七点就是颜色。颜色得有张力,一方面比较强调丰富的颜色相,跟西方油画有个对比。另外在水墨里面加入一个颜色。我个人有一个纠结,如果是过于强的颜色,太跳。我还是建议保留水墨的黑白,再加一点点颜色,不要那么强的颜色。这是我的想法和建议,谢谢。

高建平:讲得非常的专业,我从中也学到了很多的东西。以前有一个说法,说西方的哲学是讲结果,中国的哲学讲过程,对过程性的强调这是一种现代性的表现。对相的处理,包括光、颜色、气等的处理,都给我们带来了新的东西。这些是新的元素,跟传统结合起来需要非常艰苦的探索,这是我们看到的非常好的一个范例。

David Brubaker(大卫·布鲁贝克,美国学者):我感觉到姬子跨越了很多艰难,从宏观进入到宇宙,从自然的图像到达更大的宇宙的图像。我们看到视觉的东西出现在画里面,这些东西可能有它的精神性,但实际上又不是我们看到的那个东西。他还画了一个像方舟一样的东西,是否代表一种希望,当方舟出现在画面,表达的是画家更大的追求。

在姬子画里面看到很多片段式的东西,是破坏了的形式,是无形的,这些东西有内在的含义。这些东西让我们想到:看起来是自我封闭的,其实显示的是空或者是幻觉。进入到那个状态中,眼睛看到的是这样,而实际上我们进入到了另外的悟。这样一种感觉式的视觉与自然相关,是所谓感性的视觉。

姬子的作品有很多富有启发的含义,从西方人的角度看,也激活了中国的美学,当然这是一个大的概念。用西方的哲学很难单纯去界定姬子的作品,他想用他的文化背景结合对中国文化进行阐释。姬子不是从社会观念上记录他的艺术,也让我们想到了中国的哲学,道家、佛家,我们看到的是像文明的废墟一样,充满了冲突。这样的东西让我联想到了美国的哈德逊河画派的画家托马斯科尔,也联想到了英国的画家兼诗人威廉布莱克,有人说布莱克描绘的是神秘的世界。在这种情况下你会发现,姬子走的路没有办法用中国的观念艺术或者中国的社会学说阐释,他包含了很多另外的东西。姬子的作品更多是把一些哲学性东西表达出来,今天通过这样一个展览我们可以更加集中、全面的思考相关问题,对我来讲是很好的机会。

高建平:他主要讲了两个方面,第一个方面谈到对画面的感觉,是宇宙,是个图像,实际上这种破碎的图像无形中产生了一种观念,用他的话说像一个文明的废墟,背后有一种深刻的哲学感和对于世界认识的观念。第二个方面,他不受中国美学的影响,没有中国美学传统的传承,他说是激活一种中国的美学。所有这一切都是这个国家,这个民族从传统社会走向现代社会转型中形成的东西。也许画家能意识到这一点,但实际上所有的人都是时代的产物、社会的产物,包括这样的一种东西,在艺术作品中显示出来。

张小涛(四川美术学院新媒体艺术系副教授):我想谈以下几点,第一点是民间与历代的现代性。美术史上80年代的陈子庄、黄秋园的案例。当时从传统内部怎么重新激活?

第二点就是八五新潮时候的理性绘画,在90年代初以后,整个理性绘画戛然而止,具有哲学观照的、精神性的绘画或者被世俗化代替。我觉得姬子的绘画有哲学性,有一种高度,整个儿回到了日常化、碎片化、全球化的时代。大家无法在本体内建构一个宏大的结构,在艺术家的实践中,这种工作的意义在哪里?为什么中国在上一个潮流当中,有这种倾向的艺术家或者研究的传统会被斩断?

第三点关键词是炼丹术。姬子老师的画使我想到另外一个艺术家,是上一届参加威尼斯双年展的中国艺术家叫郭凤仪。她做的有点巫术,用练气功的方法做画。为什么这么比较?因为我觉得艺术史还是要有图像,要有语言,要有载体,一定要可以触摸。比如说炼丹师和艺术家某种意义上是一样的工作,他们都是锤炼青春的黄金,不是物质上的什么东西。我觉得艺术家是通明之人,刚才高教授讲的我很赞同,艺术家本身就是通明的,他能从瞬间感知古往今来,能接到天地的灵性,我相信这可能是中国的方法。那么他怎么打开一个通道?我在中央美院读博士,我的博士论文也是关于两宋四川佛教的世俗化、民间化,儒道释的合流,佛教怎么和本地传统的融合。

尤其是中国现在的观念艺术,我们的观念看似从西方来,其实观念艺术的历史很短,我们怎么让观念艺术和民间本土融合?什么是从记忆当中找出来的?这是我想谈的。我觉得姬子的这个实验可以看作是中国水墨里一种另类的道路,是不是有新的方法?不是从结构、材料或者从西方硬来。

从中国自己的方法里面,甚至使用巫术和玄学,怎么找到一个新的办法打开通道?我很感兴趣的是,在古往今来当中,比如说禅宗,不依文字,口口相传。这种时间观、空间观,空间即时间,时间即空间,是中国很传统的观念,怎么用在今天的实验当中?

第四点我谈一下语言的转译。我觉得一个艺术家无论说得再玄、再高、再深,一定要有载体。其实艺术说白了就两点:一个是观念,一个是方法、语言。我很喜欢其中一幅画,我特别感兴趣他作品的解构和重构,无论笔墨还是空间。

举一个例子,美国有一个艺术家,他对北宋山水的解构我特别推崇,我在他的作品里面看到了中国现代艺术的重构。一个文明怎么被重新发现?怎么重新建构?怎么重新建立一个新的体系?我本人从小对传统比较迷恋,后来我做的是当代艺术,油画、动画、新媒体。我认为我们在传统当中不是要找一个宏大的逻辑,也不是要建立一个庞大的系统。我认为每一个人能找到一点点,通过这些碎片建立起自己的逻辑。我看到姬子先生语言的实验,在解构和重构当中做一些颠覆或者是破坏,不停地做实验,姬子先生年逾古稀,他做的工作让人充满敬意。

高建平:谢谢,张小涛老师谈到了西方的东西怎么与今天结合,这是一个很有趣的话题,有人说现代是取代古典,其实不是。现代也常常能够寻找出传统的根基。

第二个,说到了炼丹术的话题,柏拉图说到两种艺术家,一种是复制,还有一种是通神的状态。从精神状态来说,今天一直强调,造相的不造东西就没有意义,把这个东西形成某种图像,这才有价值。

丁亚雷(南京艺术学院副教授):我最早见到老爷子是在10年前,在他的工作室里看到了他的一幅画,当时就觉得非常的震撼。所以首先向老爷子的画展在苏州举行表示祝贺。苏州算是一个比较有中国特色的地区,特别是在中国画的创作上,明清以来一直是个重镇,是具有非常厚重中国画创作、鉴赏和收藏传统的地区,这种厚重的基础也成为今天苏州独特的文化和文人传统的基础。

我们翻阅一下明清以来中国画的历史,基本上离不开苏州,不管是娄东画派、虞山画派还是吴门画派等等。无论今天批判它也好,欣赏它也好,我们知道一个事实是,最近在苏州举行了吴门画派的馆藏展,文徵明、唐伯虎、沈周,基本上都是苏州的,引起了非常多的关注。包括最近在南博举行的庞莱臣的藏天下展,应该说也引起了轰动。除此之外,像刚才提到的庞莱臣的收藏,还有画家要使用的矿物颜料姜思序堂,以及苏州许多代表性的工艺,都是非常知名的。从今天的视角看,苏州应该是具有中国形态的文化保存相对来说比较完整的地区。

老爷子的水墨作品能够在苏州展览,这本身就是一件非常有象征意义的事,特别是被安排在金鸡湖美术馆作为新年首展。关于画面、创作的方法以及艺术风格的阐释,刚才许多专家都已经说得非常透彻了。关于当代水墨或是新水墨,一百年来也已经谈论得非常充分了。但是论来论去没有改变的就是绘画到今天成了一种完全个人化的选择。老爷子的画恰恰是他的个人选择,他的画作,我觉得最好的是后面的语录,第一条我的画是我的追求就使我立刻增加了对老爷子的敬佩,也把他的山水画带到了当代。

这种选择是从他很年轻的就开始确立的,十几年或者几十年来他一直在坚持这种风格,坚持自己的选择。不管是气势撼人也好,气象苍茫也好,气流宏大也好,这些作品都是他在近几年刚刚创作的,我觉得这种坚守本身就说明了许多问题。我们知道面对理论家阐释艺术家的作品,有时候画家会觉得有点遮,自古以来是这样:云里烟村雨里滩,看之容易作之难。不深入了解艺术家的创造心境,只从画面去阐释可能会有很多词不达意的地方。

这是我的画,是我的选择。这句话已经使老爷子的画成为当代水墨。我认为创作的选择和选择自由是今天或者是一直以来中国艺术所缺失的,如果说中国画今天有了什么现代性的话,最明显的特征只能表现在画家的自由选择上。

到今天,画家有了自由选择的可能,尽管不是完全意义上的。所以,我觉得这句话也是编者有意安排放在第一句的,这一下把他的画从空洞的阐释中拔了出来。

当然,我也清楚这种自信背后,可能有非常艰辛的创作道路,这也是成就他今天作品面貌的终极原因,他在坚守自己的原则。引伸开说,我们也可以像100年前、60年前、30年前一样,为水墨、为中国画赋予各种各样的的理论阐释。这种努力一直以来都在发生,未来可能还延续,特别是新水墨受到市场的影响重新火热之后。这种理论阐释可能在某些方面丰富了我们对于艺术的理解,但是有多少具有人类知识生产和智慧生产的价值和意义?

从国画概念本身来说,它和现代性有没有关系?我前两天翻《炎黄春秋》的时候,里面有一篇文章纪念一个比较早的艺术学家。他在80年代复旦大学举办儒家思想与未来社会的研讨会上说,儒家思想或者国学和未来社会、现代社会没有丝毫关系。国学、国画、国戏、国剧到底和当代社会、未来社会有什么样的关系?这个可以再探讨。今天画家的自由选择,画家个人主体地位的觉醒,我觉得无论是国学还是国剧、国画,这是最重要的现代性标志。我觉得老爷子的画,在坚守之下把所有当代性的东西充分阐述了出来。我就说这么多,谢谢。

高建平:个人选择是现代性的表现,传统是我们的资源,传统是我们要卖力的东西,传统是我们选择的东西。传统不是一点不能改,就只能这样子,不能背离。但是我们要从中选择一个适合的拿过来,适合当代,适合我们社会的观念。

王春辰:谢谢所有今天来的朋友,好像是一个家庭聚会。我特别能理解姬子,我把他看作是一个独立的画家,不是因为他是我的父亲我才这样去讨论他,或者去介绍他的作品。就像我自己的工作也一样,接触所有的艺术家,看到值得我们去介绍、评论、分析、理解的艺术作品,就必须要去做。在这个层面我是一视同仁,我也想表达这样的态度。

如果说他还停留在特别传统、特别陈旧的时代,很好、很熟练的东西我就不介绍了,自娱自乐也挺好,安享天年。从小,我知道他对绘画的喜欢,包括他自己也讲了,艺术是他的生命。

因为各种原因,他没有上过学。从我有记忆的时候起,他就是搬一个小板凳坐在家里画画,朋友来了在那儿一直聊到晚上。过去我们住房条件很简陋,一间房又是吃饭,又是画画,又是睡觉,都在一起。已经很晚了,那些朋友还在讨论绘画的问题,我母亲也就和衣而睡。我是在这样一个环境里看着的。我有记忆,我上学了也喜欢画,但是我爸从来没教过我。他知道这个东西难度太大了,他自己深有体会,自己的工作不是画画,但是每天又要利用业余时间去画,而且又要生活,生活是最重要的先天条件。

包括我上大学也一样,我上大学也喜欢画画。实际上我跟艺术没有关系,但是耳濡目染,所有东西都在记忆里面,在我心中有了潜意识。等到一读大学,所有的精力全都转向读艺术,读美学,因为那时候美学热。80年代,又是新的艺术,中国的当代艺术出现了,所有的图像和艺术让我傻眼了。按照过去的理解,艺术应该是这样的,为什么全是这样,这都叫艺术?我发生了极大的好奇,因为我不做,只是理解。

当我到美院的一瞬间,我突然发现我所有的记忆,所有的爱好,包括我个人都被激活了。别人都说我是拼命三郎的样子,做那么多事好像不用休息。其实我知道艺术突然变成是你自己的一部分。对于姬子来讲,艺术是他的一部分,对于我来讲也有一部分。我是在这一部分当中发现,我做这样的事情没感到烦躁,再多的时候也不觉得多,再累也不觉得累。

对于姬子来讲,他有各种各样的困难,他没有老师,也没有读书,只是有朋友和他讨论方方面面。但是他有一个很清楚的自我意识,这是我觉得特别印象深刻的,很不容易做到。很多人在没有条件、做不到的时候会放弃。他却很清楚自己要做一件有意义的事情,他有这样的抱负,他说我的画一定要画不惊人,死不休,他是这样激励自己的。在这样的环境下,我把他当作一个独立的画家理解、尊敬、介绍。从个体来讲,无论是来自于民间,个体永远是永恒的价值。我们说了那么多,外在的身份都被忽视了,院长、教授、博导,全都被忽视了。从本质上来讲,最真实的创作,可能就是他生命中最后守护的地方。

姬子用的是最传统的方式在画,但是他不排斥当代的东西。有的人说他的思想很开放,总觉得他不是一个传统的老人,没有保守和僵化。他很多时候也愿意看,愿意去理解他们为什么这么做,他总是有这样的心态。

对于他来说,走不了现代主义的路,也走不了实验艺术的路,但也不能按照传统的方法去走,所以他就选择了不知道是哪一条路去做,一步一步。我们大家也都支持,我母亲也支持,我也支持。2009年第一次做个展,我母亲说:做它干嘛,挺费劲的,我们条件也不好,还是顺其自然吧。我说:没有人知道叫顺其自然,让别人知道的情况下,大家怎么看,这叫很自然。

我给大家介绍这个艺术家的时候并没有讲这是谁,包括第一次展览,我请很多的朋友看,有的人还说:还有这样一个画家,我们怎么研究美术,中国还有什么画家我们不知道?还有路有拾遗吗?很多朋友去家里看他,跟他交往,这个老爷子很纯粹,就是沉静在对自己艺术由衷的投入中,最后才进入到这样一个状态。当然这不是最终的结果,无论我们从哪个角度讨论他。

我也是借这个反思我们今天所面临的艺术,因为带着太多的定式性的思维去看。但如果说面对活生生的、具体的个体的时候,我们怎么看?是用我们已经有的观点去分析他,去体会他,看到他另外一种存在?我一直在想,几乎所有人都愿意这样去想,否则我们都被外在话语权利套住了。

也许在更大的全球化的时代下,我们去看任何地区的艺术品,不需要特别强调民族的身份。首先是因为你的艺术重要,艺术有特殊性,也是因为这样的原因,人的存在是高于一切的存在,就像人权大于主权。其实是人的权利大于任何其它的。从这个角度,大家知道有这么一个老画家还在画,一直在画,每天都在画。他认为他还没有实现自己的理想,他还有很多规划,包括油画,包括巨幅的东西,在允许的情况下,他还要做,他是这样一个很忘我的人。谢谢。

未来通道 水墨纸本 195×185cm 2010

苍莽胜地 水墨纸本 184×145cm 2009

高建平:听了这么一段介绍很感动。把艺术作为生命在追求,让我们知道什么叫做艺术家。回到艺术家本身,回到文学家本身,回到哲学家本身,回到人本身,实际上这是一种丰富性。所以这给了我们很好的启示。最后请艺术家本人讲讲。

姬子:首先特别感谢学者专家在会上对我的评价,我感到非常的荣幸。我的画在各位学者的眼里有这么高的水平,是我应该追求的,但是实际上跟你们的要求还有距离。这次研讨会是我学习的机会,每个人的发言都给了我莫大的启示,我很感动,也很受启发。

我在日后的艺术道路上,在保证身体健康的情况下,还要再继续努力探索。因为我没有上过正规的美术学院,我也没有老师,因为历史的原因,我读书的机会不多,但是我自觉地读书、画画。艺术伴随着我的生活,我的生活伴随着我的艺术。艺术即生命,生命即艺术。我跟我老伴也经常说:我生前默默无闻,死后有个名我也认了。

这证明了我人生的价值,我没有白活一生,我付出了,我追求了。至于是否成名,别人如何评价,那不是我的问题。

至于我的艺术,关键就在道上。道是什么?我的理解是宇宙规律、自然规律,齐家治国平天下,谁也不能违背自然规律,所以要和自然、宇宙和谐相处。我要表现这种精神,所以就起了名字叫

墨道山水。宇宙里面存在一种精神,这种精神就是中国老子提出的道的精神。我起的名字叫大道精神,大道精神有普世价值,我们人类都要追求和谐,追求和平,追求博爱。这个大道精神就是宇宙精神,谁也不能违背宇宙精神。这是我在艺术上的见解。人有诗情画意,画中生诗,诗中生画,画出诗意来。我个人认为诗情画意那是境界,艺术的最高境界就是大道精神。谢谢大家。

高建平:谢谢,讲得非常精彩。第一个,艺术即生命,生命即艺术这句话说得太好了。我有时候也参加这样的会议,但是今天更纯粹地谈艺术,非常有意思,也非常有价值。第二个讲大道精神,自然之道,宇宙之道,从艺术出发,坚持中国的传统,追求这样一种普世的价值。虽然是很朴素的话,说的都是我们现在反复思考的问题,中国和世界,中国和西方,中国的独特性和普世性等,都是很有意义的。文人画是一种诗情画意,有更高的境界,更高的境界就是姬子先生所说的大道精神。今天的会对我来说非常有收获,我从各位的讲话中也学到了很多的东西。

(资料提供:苏州金鸡湖美术馆)