移动媒体交互设计工作室教学实践的探索

马 华

移动媒体交互设计工作室教学实践的探索

马华

现代社会经济的发展需要新的设计方法、新的产品形态和新的服务理念,也对现代设计人才产生了新的更高要求,需要更多跨学科的交互设计专业人才。移动媒体交互设计工作室从拓展学生设计视野、培养学生设计责任、发展学生创新能力出发,将交互设计的研究性和不确定性等特征充分融入工作室教学中,将发展同理心和设计思维的养成作为重点,探索了与以人为中心的设计过程相结合的工作室课程体系,并开展了以交互设计能力为中心的教学活动,为交互设计人才的培养总结了有效的实践经验。

交互设计工作室制课程体系以人为中心

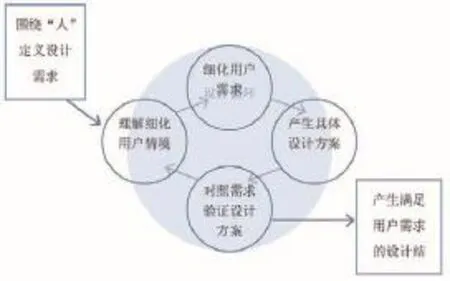

图1、ISO标准 13407中定义的“以人为中心”设计过程

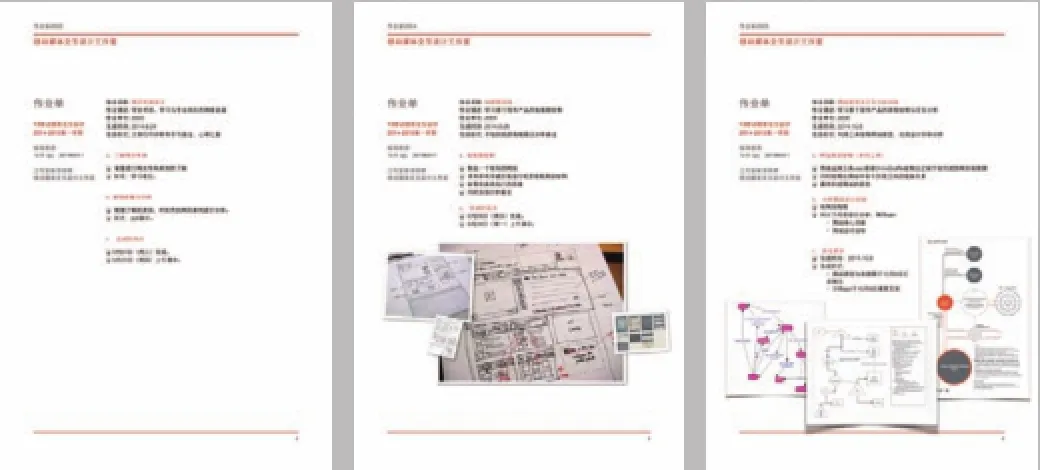

图2、与教学单元1对应的作业单A、B和C

在过去的几十年中,社会已经从工业经济发展到体验经济和知识经济,并朝着全球化的转型经济发展。我们所处的社会需要新的设计方法、新的产品形态和新的服务理念,从而形成一个可持续发展的环境。设计的主要驱动力将来自于全球化的视野、系统化的思考和本地化的实践。在此过程中,需要通过解决社会经济发展和现实生活中所存在的问题来产生新的价值。因此,创新,并且是全面的、彻底的和跨领域的创新将成为经济发展的基础。[1]现代设计师需要承担起合作与创新,在全球化的视野下设计创新的智能系统、产品与服务来促进社会的可持续发展。

在这样的经济和社会发展背景下,高职院校艺术设计教育需要在工作室制人才培养模式中,通过理论教学与实践教学相融合、教学过程与实践过程相融合的教学实践,探索出有效的课程体系和教学方法,从而满足培养现代设计人才的要求,使学生拓展设计视野、承担设计责任、发展创新能力。

本文将以苏州工艺美术职业技术学院移动媒体交互设计工作室为例,阐述如何基于交互设计专业特点,围绕交互设计师的能力要求,探索与设计过程相结合的工作室课程体系和以能力培养为中心的教学活动。

一、交互设计

交互设计,作为一种跨学科的设计,正是新经济背景下现代设计思维的体现,其改变了以往工业设计、平面设计或者空间设计中以物为设计对象的传统,直接把人本身作为了设计的对象。[2]上世纪90年代初,Richard Buchanan教授将交互设计定义为:通过产品(实体的、虚拟的、服务、系统)的媒介作用来设计人与人、人与物、人与环境的相互关系,以支持、满足和创造人们之间的各种互动行为。交互设计需要了解人、了解人的行为和行为的动机、了解行为发生的场合和完成行为的工具或媒介。[3]因此,交互设计是一种基于研究的设计,研究人,研究行为,研究动机,研究体验,研究情境;同时,交互设计也是一种分析和解决问题的设计,分析现状,挖掘需求,设计过程,创新关系,解决问题。因此,交互设计通过研究人、研究关系,从而挖掘问题、解决问题,最后实现互动行为的创新和人与环境关系的创新。

正因为这些与生俱来的特征,突显了交互设计以人为中心的设计思维,对设计师的能力也提出了特别的要求。首先,要求设计师具有同理心。从心理学角度来描述,那是一种辨别他人心智状态的能力,也称为认知同理心。设计师需要具有的同理心,即理解设计对象(人),感知他们的感受,体会并发现人们的真正需求。同时,设计师在设计过程中始终需要考虑设计对象所处的情境,基于情境进行思考,基于情境进行设计。其次,设计师必须掌握分析问题、研究问题以及寻找解决方案的能力。因此,设计师在面对问题的过程中,需要培养从发散性思维到聚合性思维的思维方式。即通过发散性思维,发现和寻找众多的与问题相关的设计概念,再通过聚合性思维,在众多的概念中找到合理的设计方案。第三,交互设计具有很强的不确定性。设计师需要包容这样的不确定性。也许在设计之初,并不能很清晰地知道设计需要面对的根本问题是什么。设计师需要在现实世界中,针对设计对象进行挖掘,挖掘真正的问题和人们的真正需求。同时,交互设计过程是一种从不确定到确定,再从确定到不确定的迭代循环过程。每一次迭代所面对的问题都有可能不同。每次迭代的结果都是设计师无法预料的。第四,交互设计中视觉化(design making)是一种很重要的能力。即将设计概念、设计见解进行具体化的表达,例如制作设计原型。这种原型的制作就是一种概念视觉化的过程。这样做的目的,是为了通过在真实情境中对设计概念和原型进行测试,从而得到人们的体验反馈。基于对体验的评估,来确定下一次设计迭代的目标。当然,概念视觉化也是团队讨论中提高工作效率和激发想象的一种有效手段。

设计师通过发展同理心来体会和感知人们的体验与需求,从而发现现实世界中存在的问题;通过从发散到聚合的设计思维来产生创新的产品和合理的解决方案;通过包容不确定性来不断迭代设计,从而保证创新设计的生命力和可持续性;通过视觉化手段来拓展整个团队的思维空间并激发设计团队的想象力。因此,移动媒体交互设计工作室从交互设计师需要具备的能力出发,将设计思维和迭代循环的设计方法融合在教学的全过程中。

二、与交互设计过程相结合的工作室课程体系

以人为中心的设计过程内化了分析、研究和解决问题的过程,同时,也是一种迭代循环的过程。根据ISO标准13407中的定义,以人为中心的设计,是在围绕人定义了设计需求之后,通过理解用户的情境、细化用户的需求、产生具体设计方案和对照需求验证设计,这样的一个设计迭代,最终找到能满足特定需求的设计结果。设计迭代的循环中经历了理解、分析、模拟和评估的过程。

同时,设计师能力的提高和其设计直觉的形成,来自于他们丰富的体验池,即来自于他们以往合适的和不合适的设计制作的经验和教训。[3]因此,作为对设计师的培养,需要使他们积累更多的经验与教训,不断丰富他们的体验池,从而帮助他们形成直觉化的设计思维,提高他们的设计能力。

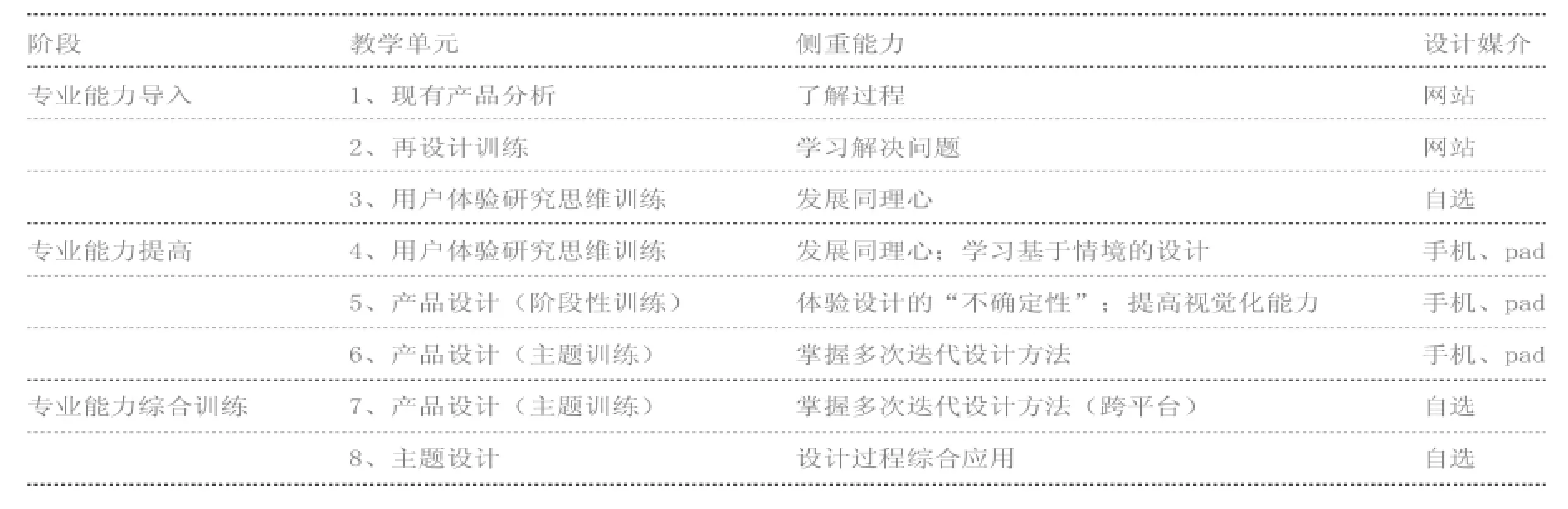

因此,本工作室将课程体系与以人为中心的设计过程相结合,将一次设计迭代作为一个教学单元。每个教学单元均覆盖了理解情境、细化需求、具体化设计方案和验证设计等重要节点。根据能力发展的进程,对不同的迭代 安排不同的能力侧重点和能力训练的进阶;为培养设计能力的拓展性,在不同的迭代中,设置不同的设计媒介。如表1中所示。

表1、移动媒体交互设计工作室课程体系

专业能力导入阶段由三个教学单元组成,它们分别对应了解设计过程、学习掌握解决问题方法和发展同理心这三个能力点进行训练。前两个单元的设计媒介为学生原本比较熟悉的网站,比较适合专业能力的导入。而在思维训练单元,不再限制具体的媒介,使学生的思维不受限制,侧重发展同理心。

专业能力提高阶段同样由三个单元组成。第一个单元,同为思维训练单元,同为发展同理心的训练。但是,其与前一个思维训练单元的区别是,将设计媒介设置为手机(或pad)。因此,学生需要考虑的情境发生了变化,需要将发展同理心建立在人们使用手机或pad的情境下,需要学习基于情境进行设计。后两个单元同为产品设计单元,但前一个为分阶段的训练,即着重针对一次迭代中的每个阶段,进行相关的能力训练。在此过程中,使学生体验到设计的不确定性,并在设计过程中提高视觉化的能力,学会将设计概念进行具体化的表达。而后一个产品设计单元,则基于一个主题进行训练。掌握在一个主题下进行多次迭代设计的过程。

图3、乐蛙CEO带来用户体验设计工作坊

图4、同程旅游设计总监带来视觉设计工作坊

图5、乐蛙设计师在工作坊中带领学生进行头脑风暴

在专业能力训练阶段,两个单元的设计媒介都扩展为自选。希望通过跨平台的综合设计训练,使学生更深入地掌握多次迭代的设计方法,并且能够扩展设计视野。

在表1中呈现的课程体系中,每个教学单元的内容均为一次设计迭代,通过两年的教学实践,共八次结构化的循环训练,不断重复着以人为中心的设计过程。同样重要的是,针对每次循环,学生都需要进行自我剖析(Reflection),对每次的设计过程进行剖析,对设计结果进行剖析,总结经验与教训,剖析自身能力的掌握情况,从而丰富他们自身的经验池,使他们逐步养成直觉化的设计思维。

因此,课程体系中的八次循环训练,不仅是针对如何进行交互设计的结构化教学过程,同时还是注重教会学生如何成为具有创意能力和宽广设计视野的设计师的过程。

三、以能力培养为中心的教学活动

在与设计过程相结合的结构化循环的课程体系中,围绕交互设计师需要具备的能力,移动媒体交互设计工作室探索了针对设计思维训练和设计方法养成的教学实践。在交互设计过程中,设计师的思维经历了从发展同理心到发散性的想象与变形,再到聚合性的分析和整合,最后从抽象到具象的概念视觉化过程。因此,为了强化这样的思维过程,在工作室的教学实践中,通过分发作业单、安排任务流来引导学生,使之将设计过程内化为自身直觉化的思维过程;通过工作坊教学,针对核心的能力和设计节点进行强化训练;通过学生自我剖析,实现更为有效的迭代训练,丰富他们的经验池。

表2、教学单元1“现有产品分析”作业单设计

图6、学生交互设计作品获得《第三届中国用户体验设计大赛(UXD AWARD)》入围奖

1、基于任务的作业单

基于工作室课程体系,将每个教学单元中要侧重训练的能力点,设计在特定的任务中。一个教学单元会根据完成任务的不同步骤或者不同的能力点,细化成几个小任务组成的任务流。这些小任务是相互连贯的,每个小任务通过一个作业单来发布。作业单在提出任务的同时,提示相关的知识点以及完成任务的过程、方法和工具,并细化任务完成的要求和时间。

例如,对应表1中专业能力导入课程,教学单元1现有产品分析。为了使学生通过对现有网站产品的分析,从而了解网站产品的交互设计过程,设计了一组作业单。这组作业单由三个任务组成,对应了作业单A、B和C,如图2。

表2描述了如何根据教学单元1的教学要求,设计作业单A、B和C。作业单A要求学生在开始分析前准备好背景知识,作业单B要求对网站的每个网页进行具象到抽象的分析,作业单C要求进一步对整个网站进行分析。通过完成从具象到抽象的分析任务流,使学生体验产品交互设计的逆向流程,了解设计过程的基本节点。在产品分析的过程中,学生同步学习纸质线框图的绘制方法,掌握visio和OmniGraffle等工具的使用。这些均为交互设计师所必须掌握的基本技能。

因此,作业单的精心设计,不仅仅是任务分发的一种形式,它作为一种教学实践的方法,能够围绕能力点,有效结合知识、方法和工具,在设计思维训练的同时,使学生掌握相关技能。

2、工作坊教学

工作坊教学是本工作室在课程实施过程中一项重要的教学活动,也是针对设计的核心能力和主要设计节点进行强化训练的一种教学方法。即通过一整天,将知识点讲解与知识点应用相结合,进行现场的设计实践集中训练。工作坊的基本程序包含:引入本次工作坊主要知识点、案例分析与讲解、问题导入、按需组队、团队头脑风暴、设计成果视觉化、团队间分享交流、指导与点评。

工作坊的主导教师有本工作室的教师、行业设计师、设计总监和企业CEO等。在不同的教学单元,工作室根据教学进度,安排相应的工作坊和主导教师来强化设计的知识点与能力,有团队合作设计方法工作坊、产品原型设计工作坊、产品视觉设计工作坊、产品交互设计工作坊等。不同的主导教师会给学生带来不同的知识点,以及企业的真实案例和不同设计阶段的行业标准,特别是设计师自身的经验总结。

例如,针对教学单元4用户体验研究思维训练,由上海乐蛙公司CEO Jonathan Li带领的设计师团队为学生带来的用户体验设计工作坊,如图3。这次工作坊中,设计师带来了行业中基于情境的设计方法,以手机锁屏为主题进行用户体验设计的方法训练。同时,强化了如何发展同理心。

针对教学单元5产品设计阶段性训练,由同程旅游设计总监俞峰带来的视觉设计工作坊,用丰富的实际设计案例为学生讲解视觉设计的规范,如图4。

同时,工作坊教学过程中还注重团队合作与协同设计的能力训练。通过团队头脑风暴、成果视觉化和分享交流,来使学生逐步习惯和掌握团队工作的模式与方法,如图5。

工作坊教学通过丰富的主题、多种类别的教师主导和固定的流程,能够使教学具有开放性,更加契合行业的发展;能够拓宽学生的视野,使之感受设计师的真实体验,并促使学生以设计师的能力要求来反思自身。

3、阶段性的自我剖析

在学习过程中,学生对学习活动的自我剖析(Reflection)能帮助他们更好地理解和加强学习。工作室课程中要求学生在一个教学单元过后,既向后看,又向前看,既回顾学习活动,分析自己在本阶段的学习活动中获得了哪些新的知识,锻炼和发展了哪些能力,又对照设计师的能力需求,确定在今后的学习中哪些知识和技能还需要进一步训练和提高,明确自己在下一轮迭代中需要重点训练的能力点。

基于这样的自我剖析,工作室教师对学生进行反馈,对他们的学习过程和学习结果进行评价,逐渐养成自我主导的学习习惯。

自我剖析习惯的养成能使学生在整个学习过程中,始终围绕现代设计师需要具备的能力进行学习,使之在每个教学单元前都能清楚地了解学习的目标,在每个教学单元后都能客观地评价自身的学习效果,使他们的学习活动真正做到以能力为中心。

4、参加行业赛事

在基于课程体系的各教学单元的教学实施基础上,工作室鼓励并协助学生参加本行业的专业赛事,鼓励他们在全国范围内衡量和锻炼自己的专业水平,拓展自身的设计视野;鼓励他们利用比赛平台,学习他人的设计理念,学习行业标准的设计方法与流程;鼓励他们与一线的行业设计师进行交流,向他们请教。这种开放性的学习实践,其目的在于注重设计过程、注重更高平台和更高要求的专业能力训练、注重与行业标准的接轨。

工作室鼓励学生团队参加全国用户体验大赛(UXD AWARD)。在参赛的同时,帮助学生通过亲身实践,经历完整的移动产品用户体验项目设计过程,学习与体会用户体验专业技术与规范流程。如图6,在第三届UXD AWARD大赛上,两个学生作品《狗狗之家》和《苏杭游》获得入围奖。

同样地,鼓励学生参加本地大学生的创新设计比赛,促进学生之间的互相沟通和学习,营造创新创造的氛围。如图7,学生作品《食里埋伏》获得2013年苏州大学生移动互联网创新设计大赛二等奖。

四、总结

经过多年的教学,移动媒体交互设计工作室在学院工作室制培养模式下,不断探索与行业发展密切联系的教学实践。工作室关注交互设计的特点,既注重设计思维的养成,又注重设计方法的训练;既培养发散性思维,又培养聚合性思考。将发展同理心与研究问题、解决问题相结合;将视觉化能力培养融入设计过程的训练。通过基于以人为中心的结构化循环的课程体系和围绕能力发展而展开的教学活动,不断强化了学生对交互设计过程的理解,养成了创新思维,拓展了设计视野。

[1] Reon Brand, Simona Rocchi. Rethinking value in a changing landscape, a model for strategic reflection and business transformation,A Philips Design paper. http://www. design.philips.com/philips/shared/assets/design_assets/pdf/ nvbD/april2011/paradigms.pdf.

[2]辛向阳,混沌中浮现的交互设计. 设计,2011,2:45-47.

[3] Nigel Cross. Design thinking, understanding how designers think and work. Bloomsbury Academic. 2011. ISBN 978-1-8478-8637-8.

(马华,苏州工艺美术职业技术学院副教授)