学院雕塑教学与人体写生

杨 明

学院雕塑教学与人体写生

杨明

《天使》让·穆克

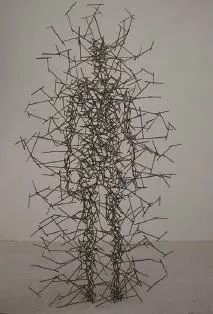

隋建国

多年来,国内美术学院雕塑教学基本上是延续西欧艺术学院及前苏联雕塑教学体系。在此基础上,虽然不时有提出将中国及东方民间、传统雕刻方法注入专业教学的倡议,藉此希望使有些单一的西方教学模式得以丰富和多样化,虽然各院校在实际教学中也增加了不同比例的课程,例如传统雕塑的临摹与考察,但真正占主导地位的仍然是西方教学模式,而泥塑人体训练在雕塑教学中则占据最大比重。

现在有一种观点认为:人体泥塑训练在西方美术学院也失去了原有的重要位置,我们不必坚持,应该大规模删减甚至取消。

根据学校的特点有限度地调整或删减人体泥塑训练在整个教学计划中的比重,不失为稳妥可行且有利于原有教学的延续与变革,而取消则显然过于偏激和盲目。

人体泥塑训练在学院雕塑教学中的目的是什么?使初学者通过不间断的练习,加深对人体运动规律的基本认识与了解,建立基本的立体造型观念,学会观察人体在运动中呈现的变化与协调、形与体量,以及点、线、面、体量的基本元素变化特征,进一步认识和掌握形体在所处空间行为所构成的独特空间语言规律。人体构成中的轻与重、大与小、方与圆,紧张与松弛、体量与虚空对应呈现的形态,形与神之互为表里不可分割的关系,乃至人体本身所具备的无穷变化,这些恰好是训练学生拥有观察、理解与表现力的有效方式。更为重要的是通过这样的训练使学生逐步建立一种基本的审美经验、逐步建立有别于其它艺术形式的形体与空间的语言表达方式。虽然世间万物均可具备上述基本特质,但没有什么像人体那样能动、轻盈、自如,汇聚万千变化于一身,同时还具备永不重复的特征,随时、随环境、随每一位具备不同感受力的学生、艺术家的不同感受而衍生截然不同的面貌,甚至因为主客体变化而变化。因此人体训练始终为艺术家、专业院校所青睐,不愧为学院基础训练最为有效的方式。所以它在学院雕塑教学中始终占据主导地位并延续至今,实践检验证明它并不是可有可无,也非其它方式能够轻易取代。

所谓学院是为培养、训练专门人才的目的而设立的,一所有历史的学院,通过延续历史、借鉴前人,加之自身长期教学实践摸索、积累出一套带有明显学校印记的教学方式,所培养的人才经过时间与社会的检验,这样的学校通常被视为拥有较为成功经验的学校。人体泥塑教学作为中国大多数高等艺术(美术)院校雕塑专业教学重要内容之一通行,在课程设置方面自上个世纪初引进西方艺术院校的教学体系。该体系在学生观察、理解、塑造能力的培养上被认为是最行之有效的方法,经过近百年的实践检验,为我国培养了几代雕塑家,这更足以证明它不失为最有效、快捷的人才培养教学体系。轻易否定它的存在价值显然是非理性、不严谨和非科学的。相信任何真正有效的、革命性的新体系的出现,成功与否都需经过长期实践检验,不会因为激进地、盲目地推翻既有体系就可获得所谓革命性的教学方法。当然,原有体系与方法在教学实践中也并非完美至无可挑剔,下文将会有所涉及。

《量子云Ⅷ》安东尼·葛姆雷

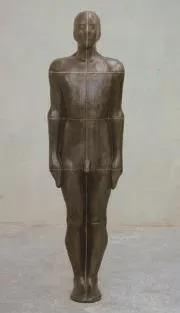

人体雕塑 安东尼·葛姆雷

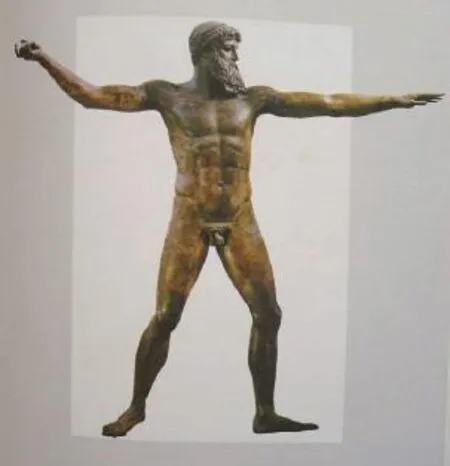

《青铜击剑像》 希腊

重要的是,通过人体雕塑的训练,我们要给学生传递什么?难道人体雕塑真的只是人体解剖、结构和动作的再现吗?或许这才是我们在人体泥塑教学中应该面对和思考的根本问题。传统雕塑教学通常延续解剖、临摹、泥塑写生的程序,人体泥塑写生通常通过从小到大,从60CM泥塑练习至120CM乃至等大人体等,从几个课时的速塑到一周、二周到八周甚至更长时间的练习。这套模式的优点是:用较为充分的课时、分阶段渐进的程序使学生掌握较为扎实的塑造能力。理性地说这样的过程并没有什么不对,这也是初学者学习人物雕塑阶段的基本要求。问题是:这样按部就班又冗长的重复过程、容易使学习者(特别是有一定基础者)疲倦、麻木甚至出现某种偏差,陷入到对再现、技术的盲目追逐、痴迷,以致忘记艺术创作之根本。作为指导教师,在学生们初步具备以上能力之后,我们是否依然懒惰或者说习惯性地按部就班盲从于大纲,一味停留或放任于那种沉迷于准确、写实甚至超写实(近年来雕塑教学中出现的苗头)的描摹中?如此的不由自主、可能沉溺于炫技般的人体泥塑塑造,毫无疑问是误入歧途。在教学实践中我们不难发现这样的例子,往往是那些在校阶段被同学羡慕不已,塑造精准、技术太好了的同学,很多自己也自得于这样成就的学生,在离开学校之后的创作中因为难于自拔而苦恼不已。相反,很多成绩不是最优秀者,反而因为没有背负前者那样的优势而收放自如,成为很棒的艺术家。面对这样的结果,教学纲要制定者显然是有责任的,他们未能及时察觉教学方向可能带来的问题,未能及时做出适度调整。

有经验的教师在学生已经初步具备基本塑造能力(即把握形体、基本比例、空间、再现能力)后,会在随后训练中把更多的着眼点放在引导学生对不同的生命体(人体)的感受、对比和认识上,更为重要的是,借助写生与创作启发他们触类旁通,将感受转换到以物为载体的表现上。

例如观察:人体与人体之不同,形体与形体之差异,动态、体态因时因地所呈现的区别,因姿态不同、体质不同所呈现出的体积、色彩甚至光泽的差异,进一步追寻面对这种差异所带来的心理感受,以及心理感受如何转换为物性的表达;比较:力量的比较,柔弱与强健的比较,主观与客观之比较,肌肤之迥异。通过这样的比较、观察和感受,训练学生比再现更为重要的能力,即敏锐的观察与感受力,这是一个艺术家最为重要的品质。同时也使学生从原来对形体结构与标准、追求准确再现的习惯羁绊中解脱出来(准确再现曾经是之前一个教学阶段的基本要求),转而更加关注身体运动所传递出的活力,以及如何有效传递和表现这种活力,而不是把活生生的人当成没有温度的石膏像对待。

另外一种否认和质疑在雕塑教学中应该坚持继续使用人体泥塑训练的观点认为:如今在注重观念、装置、影像和行为艺术表达形式的当代艺术的大背景下,雕塑教学在学院中不该继续坚持人体泥塑的教学。

那么,与时代息息相关的、以艺术人才培养为基本职能的学院体系是否注意到教学与时代需求的关系呢?观察和比较近年几大美术学院雕塑专业教学中人体课的课时量的设置变化和直接反应成果的毕业展作品,不难看出,这样的调整始终没有停止,并且在毕业生的作品中呈现出这种主动变化的成果。

看看几所美术学院雕塑系有关人体雕塑课时量2000年前后的变化:

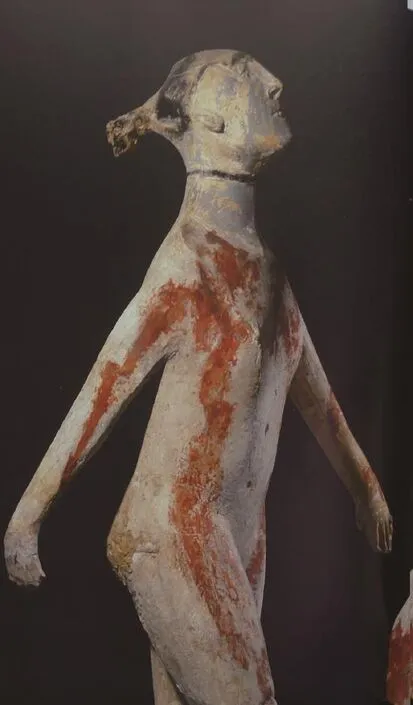

人体雕塑 马里诺·马里尼

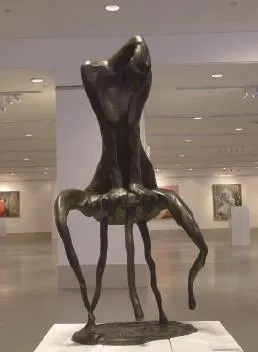

《三脚凳》杨明

学院与人体

中央美术学院雕塑系:工作室制

2000年以前,人体课时量基本上占总课时的70-80%,从二年级到五年级上学期,人体课基本占2/3。

现在:一年级公共基础部、二年级各系基础部(九周头像、九周胸像),二年级下进工作室,第一、第二工作室人体课时量占总课时量的80%,第三工作室约为四分之一,第四、第五、第六工作室约为1/3。

《女神》马里诺·马里尼

中国美术学院雕塑系:工作室制

2000以前,一年级至四年级下,每学期均有8-10周以上人体课。

现阶段分为五个工作室:具象艺术、公共艺术、材料艺术、纤维艺术、观念艺术。一年级在基础部没有人体课(差别在于整个一年级没有泥塑基础课, 仅这一项就比原来少1/4),二年级至四年级上半学期有8-10周。

2000年以前的学院教学中说人体塑造训练是雕塑系教学的全部家当,虽然有些夸张,但也足以说明人体课在雕塑教学中的重要。据以上数据可以看出,2000年以前,前推至建国初甚至从几所院校成立之始,人体课均占总课时的80%以上。现在两所学院人体课时间上都有不同程度的消减,尤其是不同方向的工作室都根据自己的特点做了适合自身教学理念的调整。

再来看看国内老中青三代雕塑家的教育背景,老一辈留法、留苏的雕塑家从刘开渠、滑田友、王临乙到钱绍武、董祖怡、司徒兆光自不必说,都有学院背景。而学院在他们的训练过程中,人体雕塑几乎可说是占据百分之九十以上的课时量。今天十分活跃的、被称为当代雕塑艺术家代表人物的隋建国、展望、向京等同样无不是学院教育的硕果。现今他们的艺术即使在作品面貌上完全不涉及人体,也依然不能否认当初学院经历的人体雕塑训练为他们之后所具备的对型体、空间关系的控制,表现力的把握与敏感,提供了最原始的训练帮助。向京则几乎没有放弃过使用人体作为自己艺术创作的主要媒介。包括今天更为年轻的、使用媒介上更为开放、创作方法上更加不为传统方式所局限的年轻雕塑家们,也大都属于上述艺术家的学生,他们的学习经历也都没有离开大量的泥塑人体训练,并且以上所举例的艺术家基本上都毕业于2000年以前,也就是说他们并未受惠于之后的教学变革。由此可见,作为培养雕塑家的主要方式的人体塑造教育并不是新艺术以及产生更具开拓能力的雕塑艺术家的阻碍,相反可能是学院训练体系最为有效的方式。只是这样的方式不应该固守原有体系一成不变,依据新的时代、文化背景与现象做出自己的判断,融入更加科学、具有每一所学院地域性和独特性的调整是十分必要的。

从以上两所美术学院雕塑系人体课时量的变化不难看出,学院在面对时代的变化时,都是主动做出适时的调整的,只是这样的调整和变革会赢得怎样的成果还有待时间的检验。

(杨明,苏州工艺美术职业技术学院讲师)