欠发达地区农村中小学信息技术教育现状及反思

陆灵明 梁柳玲

摘 要:一所学校的教育信息化程度与该校信息技术教育开展的情况密切相关,信息技术教育开展良好的学校,师生普遍都会有良好的信息素养,能充分感受到信息化教育给师生带来的教学方式的深刻变化。广西地区作为欠发达地区,其教育信息化程度低,信息技术在学校的教育教学活动中影响小,层次低,并存在各种各样问题。文章以一次小规模的现状调查为依据,探讨了高等院校在信息技术教育师资培养方面需要解决的问题;农村学校信息技术教师、学校管理人员、信息技术教学内容改革等方面所应突破的难点与关键问题。

关键词:教育信息化;信息技术教育;校本课程

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2014)16-0020-05

随着信息时代的迅猛发展,信息素养已成为这个时代公民的基本素养,信息技术在中小学课程中的地位越来越重要。在一些发达地区,信息化工程“班班通”、“堂堂用”、“电子书包”等已得到了良好的推广与应用,信息技术课程的形式日益丰富多彩,学生的信息素养也得到了良好的发展。然而,在一些欠发达地区,尤其是一些乡镇学校,信息技术课程日益被边缘化,信息技术教师群体缺位较为严重,部分专业教师逃离本适合自己的岗位,学校的信息化建设令人担忧。我们知道,信息技术可以突破时空限制,让教育跨越式发展。可是现实让我们看到的是“数字鸿沟”越拉越大。带着以上问题,笔者调查走访了广西梧州市的部分有代表性的乡镇,通过发放调查表,面对面、电话、QQ访谈等形式,获取相关数据进行分析,虽然数据量不大,但“窥一斑可见全豹”,并由此反思欠发达地区中小学信息技术教育的发展问题。

一、现状调查

调查范围包括:教师个人基本信息,学校信息化建设基本情况,专任教师信息技术能力现状,中小学学生对信息技术的掌握情况和态度,家长对信息技术课程的看法五个方面。本次共发放信息技术专业教师调查问卷50份(9份未回复),学生问卷83份,家长问卷30份,在随后的访谈中,我们尽量选取一些有代表性的人物进行。尽管这只是一个很小的抽样的数据,但足可以反映当地乃至全区农村信息技术教育现状。

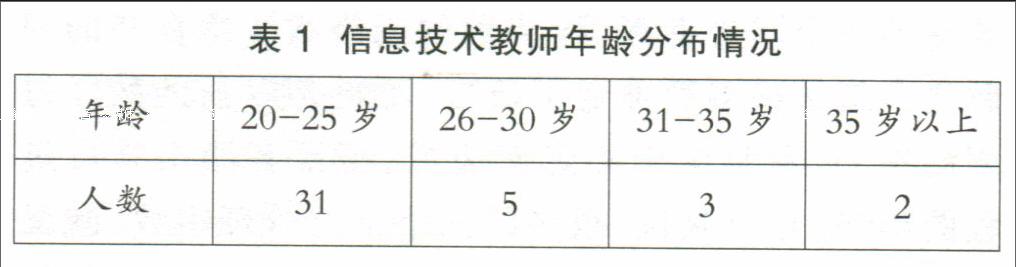

1.信息技术教师个人基本情况调查

在信息技术教师个人基本情况的调查中(见表1),我们发现:担任信息技术课程的教师整体都比较年轻,大都是近几年毕业,通过事业单位或特岗招聘加入教师队伍的,教学经验大多数是1-3年。从笔者的另一份数据统计也可以看出:广西某专科高校2012年和2013年毕业的信息技术(教育技术)专业的学生,成为信息技术教师的比例是61%和56%。而对于另一所本科院校的教育技术专业,这个比例没达到30%。

2.学校信息技术教育设施基本情况

开展信息技术教育,应该具备相应的信息技术设施。从调查梧州市21所学校的情况来看,信息技术教学设施普遍较差,共有15个学校拥有多媒体教室,虽然每个学校都有机房,计算机数量为20-30台,但全部都是2005年的设备。因计算机设备陈旧,没有得到正常维修护理,很多已经无法正常使用。对于多媒体投影仪,为了便于保管,平时学校大都将投影仪统一放在学校教务处或总务处,有教师需要,就搬到相应教室上课。其中6个学校连投影仪也没有。这些多媒体投影仪初中占14所, 中心小学占1所。而村级小学则根本没有多媒体教室以及学生用计算机。从教师办公计算机来看:所调查学校教师总数249人,办公用计算机一共112台,不足两人一台,由上可见,虽然教师办公用的计算机不算缺乏,但开展信息技术教育所需的学生计算机是非常缺乏的。

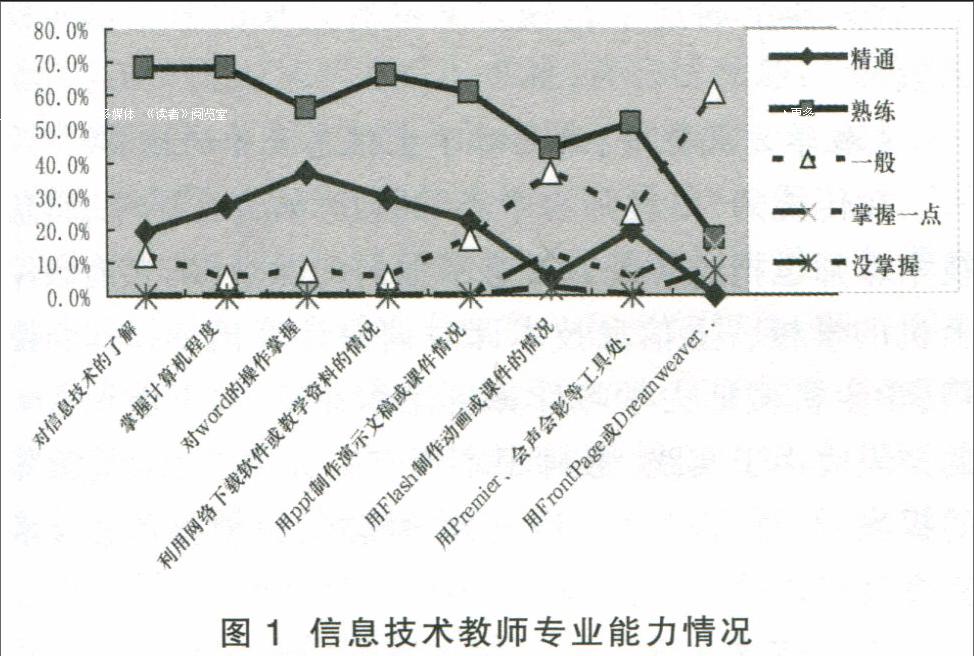

3.信息技术教师专业能力现状

为进一步了解教师信息技术能力情况,我们调查了信息技术教师对信息信息素养的理解、掌握计算机程度以及对常用软件的熟练度等方面。调查统计情况如图1所示。

从调查情况来看,绝大部分的信息技术教师对计算机的基本操作还是比较熟练的,大部分专业教师都能利用网络资源进行备课。对OFFICE等常用的软件掌握较好,而对于用Flash动画软件、Premiere、会声会影等工具软件处理视频掌握不是很熟练,大部分教师对用FrontPage和Dreamweaver制作网页开发网站普遍觉得比较困难。以上这些软件,都是当前信息技术课程的基本内容。另外,从笔者的口头访谈也得知,信息技术教师本身的信息素养水平不高,普遍停留在信息技术教育就是让学生学习计算机操作的课程这一层次。

4.学生的信息技术学科知识、技能和态度

因为平时的信息技术课都是教师使用“移动式”多媒体投影仪授课,学生只能听,基本没有练习环节,教师一节课让一两个学生上台做演示性操作。所以学生的信息技术能力很差,而且学过就忘。缺少操作训练的信息技术课,其效果可想而知,以下是本次的计算机基本操作水平问卷调查(图2)。在课外,农村学生大部分家里没有电脑,一些家庭配置有电脑,但家长为了不让孩子沉迷于网络,拥有计算机的家庭也很少连接有互联网,所以这部分条件好点的学生只是会计算机的基本操作,如文字处理等,并没有感受到信息技术给自己带来的无穷魅力。调查中我们也注意到,一些文化程度较高的家长,孩子的信息技术意识较强,他们注重让孩子接触信息技术方面的知识,这部分的学生有较强的信息技术意识,家长也乐于让自己的孩子接触计算机。调查中还发现一个非常普遍的现象:因为家庭、学校都不能满足学生对计算机的好奇心,于是部分中小学生就进入网吧。在网吧接触电脑,则已成为农村学生接触计算机的一个“常规”途径。这些网吧的目标是为了盈利,绝不会关心学生的信息素养。因此在网吧接触过计算机的学生大都迷恋网络游戏,或者浏览不健康的网站,这些行为给孩子的身心健康造成了很大的影响。信息技术教育的错位与无奈,让人担忧。

为了了解中小学生对信息技术课程的态度,笔者还做了一个关于对信息技术课程态度的调查(图3),在这样的信息技术条件下,大部分学生选择“对这门课程无所谓”,这也体现出信息技术教育在整个教育教学活动中的影响非常小,似乎可有可无。

5.家长对信息技术课程的看法分析

在随后的问卷调查与个别访谈中,我们也了解了一些家长对信息技术教育的态度:一部分家长对信息技术课程缺乏了解,害怕孩子接触计算机之后会耽误学习,迷恋上网络游戏会影响孩子的学习。部分家长认为电脑课就是让孩子上网玩游戏,孩子不但学不到知识,还会影响孩子的品行,思想上有抵触。也有一部分家长对信息技术课程表现出较为浓厚的兴趣。他们觉得,在如今科学发展得如此迅速的社会,电脑是最有代表性的,不会电脑就是落后,现在的孩子应该好好学习电脑知识,才能跟得上社会发展的步伐。由此可见,家长的想法虽然简单,但却非常现实,他们既想让孩子接受他们所认为的电脑知识(信息技术知识),又怕孩子失去控制,沉迷网络游戏影响学习。在信息时代,信息技术带来的负面效应可见一斑。

二、存在的主要问题

以上的调查可以看出,广西农村中小学校的计算机软硬件的建设较为落后,但是,大部分学校虽然拥有专业的信息技术教师,由于软硬件设施跟不上,教师的教学任务繁重,所以信息技术教育存在很多问题。

1.开展信息技术教育的设施短缺,教师态度消极

由于农村经济条件落后,学校经费投入严重不足,所以农村信息技术硬件资源不足。设备不完善是所有老师最高的呼声。就从我们考察的梧州市一所中学的计算机机房来看,计算机数量为30台,该校每个班有70位学生左右,上课时计算机数量根本不够,学生上机时经常是两人甚至是三人共用一台电脑,有一小部分学生“抢”不到座位,只能在旁边看着同学操作。因为缺乏维护,现在的情况就更加糟糕,学生机几乎已经全部“瘫痪”,教师只能利用多媒体投影讲课,学生基本不能进行计算机操作,这种信息技术课,严重偏移了信息信息技术课程的初衷。久而久之,教师的教学热情和学生兴趣慢慢被扼杀了。因为信息技术不是“主科”,这也在一定程度上影响了信息技术教师的职称评定以及在学校的影响力。每到期末,信息技术课程就会被其他学科的老师所占用,如果仅仅担任信息技术课程的教学,该教师就会被“边缘化”。正由于这种现状,有一些信息技术专业的教师入校后就“转行”了,他们纷纷改任语文、数学以及班主任工作。因为长期从事其他学科的教学工作,根本没有时间为自己本专业的知识充电,其专业知识、专业能力无法得到提高,最终淡忘了自己本专业的重要性。

2.教材编写没有充分考虑农村生活实际、学生信息能力水平参差不齐

由于农村家庭经济发展不一,学生计算机操作水平参差不齐。有些学生根本没有机会接触电脑,连最基本的开关机都不会。谈何信息素养的培养?就现在使用的教材来看,全区通用,内容较为繁杂,没有很好地结合农村生活的实际情况,实用性不够。例如学生七年级开始学习POTOSHOP、八年级开始接触FLASH、AUTHORWARE等内容,选修内容则是一些算法、编程等内容。我们不是认为这些内容不重要,但对于广大农村学生来说,这些知识连教师都不容易掌握,何况是农村的学生。由于教材与学生的实际差距太大,所以有的信息技术教师常常是凭自己的经验上课,而教材对于教师与学生来说,变得可有可无。

3.领导不够重视,家长不够理解

在应试教育的强大惯性思维下,信息技术做为一门非升学考试的科目,在中小学中普遍得不到领导、教师、家长和学生的足够重视。升学率仍然决定着一个学校的发展。领导们为了搞好教学质量,不得不把教学的重点投入到升学考试的科目上。信息技术课程“费力不讨好”,在其它科目重要性不能改变的条件下,就只能削弱这个花钱多又没有效果的非考试科目的发展。

4.教学方式陈旧,缺乏对学生信息素养的培养

在传统的“以教师为中心”的教学观念影响下,信息技术教师也把这种观念带进了他们的课堂。有些有条件上机的学校,上信息技术课时偏重计算机的操作和使用,学生机械地去学习计算机操作知识,并不能把所学的知识应用于实践。教师根本没有去关注学生信息素养的提高,长期遵循这一传统教学模式,也使得信息技术教育没有成效,学与不学一个样。

三、反思与对策

1.加强合格信息技术师资的培养,让他们扎根农村信息技术教育

师范院校做为信息技术教育师资培养的主要阵地,应加强教育技术(信息技术)学科建设。在广西地区,具有培养信息技术教育师资的高等院校本科层次的有四五所,专科层次的也有两三所,这些都给农村中小学信息技术输送了不少的人才。但毋庸置疑,有些院校学科师资力量薄弱(就以我校教育技术学专业为例,四五个教师,就要担任整个教育技术学门类众多的课程教学,专业教师的负担可想而知),另外,培养目标模糊,学生泛泛而学,没有学到自己的“看家”本领的现象十分突出。教育技术专业人才到底最适合做什么?如何抓住最适合的就业职位?在培养者来看尚存在很大的争议。依笔者来看,在欠发达地区,地方性的高等师范院校本来就是培养促进当地经济、文化与教育的人才,在学生所学上应加强针对性,适当削减一些学生出去根本用不上的专业课程,减轻学生的专业学习负担,优先完善信息技术教育方向的课程体系建设,让他们在专业知识、专业技能等方面都达到一定的目标。只有这样,他们才会学有所长,学有所用,毕业后能很快适应信息技术教师这一岗位。

2.将信息技术教师与该校课程整合的教改活动紧密结合起来,充分体现信息技术教师的价值

一所学校的信息技术教师应该是学校信息化建设的重要参与者。然而很多学校领导往往忽视信息技术教师的这一身份,他们很希望信息技术运用在其它学科上,并有所成果,但却对这些教师缺乏重视,没有委以重任。随着互联网的进一步发展,MOOC等一些新型的学习方式已经兴起,教师完全可通过互联网进行随时随地的学习进修,而就是这些“零技术”的学习方式,也需要信息技术教师给予必要的指导和帮助。再如微课、MOODLE这些新的教育技术与理念,解决的并不是信息技术课程的问题,广泛运用会给整个学校的教育发展带来巨大的机遇。从调查情况来看,普遍情况是:个别信息技术教师参加了信息技术的培训,回来后上上公开课,组织老师学习一下信息技术知识。可是,由于“地位”偏见问题,不能与其他科任教师进行很好的沟通。任课教师仍然停留在把计算机当做是一种全能媒体,网上下载别人的课件,甚至不做任何修改,加入自己的思考,直接使用,整节课下来,照PPT念,这种教学方式不仅让老师们没有感受到信息技术带来的巨大优势,还无形中让教师形成了懒惰的心理。对此,我们认为,信息技术教师不仅要上好信息技术课,而且要积极参与本校的信息化建设,积极参与信息技术与课程整合的教学改革,那种“拆东墙补西墙”,让信息技术教师去担任其它科目的浪费资源做法,只会给整个地区的教育事业带来严重的危害。

3.加强基础设施的建设,营造良好的信息技术软硬件环境

教育行政部门要把少数民族地区教育信息化作为推进教育现代化和教育改革的重要内容,应该争取各类专项资金支持。此外,还可以采取措施,鼓励社会力量、海内外企业家和知名人士为信息技术教育事业进行捐赠等等,师资条件好的与师资条件差的学校进行“结对子”。盼望加大资金投入,改善信息技术教育环境可以说是这次调查所有信息技术教师最大的呼声之一。的确,“巧妇难为无米之炊”,信息技术硬件设施的建设无疑是普及信息技术教育的基础,只有设施到位,才具有实施信息技术教育的基本条件。当然,我们也要认识到,光硬件的投入是远远不够的,软件(这里指人)的支撑尤为重要,让信息技术教师参加各类培训,对他们进行必要的考核考查,在职务晋升方面予以明文规定,这些举措都可以增强信息技术教师的自信心。

4.根据学校的实际情况,加强校本课程建设,使学生学有所用

孙艳等认为,当前城乡同一化的信息技术教育目标对农村中小学生要求过高,不切合实际, 导致实施过程中目标的虚化, 目标失去其应该有的引导和激励功能, 反而加剧了城乡教育信息化的不均衡发展。[1]从现状来看,城乡存在明显的二元体制,统一的课程目标设置体系显然不利于信息技术的良好发展,反而会有所损害。所以我们认为,结合本地区中小学生信息技术水平的特点,让信息技术教师在全区统一的信息技术教材的基础上,因地制宜,开发校本教材,引入当地常见的信息现象,帮助学生解决在实际生活中遇到的信息问题,并带到信息技术课堂上来,这样的课堂会更贴近中小学生的实际,也会产生更好的共鸣效应。有效的学习只有在学习过程中将信息技术与解决问题结合起来,才会引起学习者极大的兴趣,从而避免信息技术教育目标的虚化。“开设信息技术校本课程正是从实质上提高学生信息素养的良好途径。”[2]从调查情况来看,信息技术教师上课时只注重传授知识的倾向明显,授课只注重书本知识,以接受式学习,死记硬背,机械训练为主。教学各环节都是典型的应试教育,这当然与整个教育环境还未改变有关,但有些问题可以通过对信息技术教师进行有计划的培训、进修,使他们具有校本课程的基本开发能力。

5.因地制宜,多举办一些关于信息技术知识应用、计算机操作的竞赛,增强学生对信息素养的兴趣

学科竞赛做为一种辅助推动学科发展的形式,能调动学生的学习积极性,在还受应试教育观念影响的情况下,把信息技术纳入高考只会适得其反。广西虽然说把信息技术纳入初高中的毕业会考,但这种考核方式往往形式大于内容。笔者认为:因地制宜,定期举办一些信息技术应用比赛、计算机操作竞赛,科任教师则可以进行一些课件制作的比赛、信息化教学比赛。营造一个良好的信息化学习环境,这样也能带动本地信息技术学科的发展。

四、结束语

推进农村中小学信息技术建设是一项非常艰巨复杂的系统工程,实施起来难度非常之大。随着我国城镇化建设的增速,农村义务教育出现了越来越多的问题,教育领域里的“马太效应”日益明显。“在教育信息化发展历程中,我们看到的情况是,随着信息技术的发展,地区之间的数字鸿沟不是缩小了,往往是进一步加大了”[3]。这不能不引起有关部门的重视,试想当今世界,信息技术的重要性关乎一个国家在世界上的地位,关乎一个民族是否强大,而在这一方面,我们与发达国家相比差距非常大。因此,在教育基础薄弱的农村,我们认为,只有顺应潮流,将信息技术做为该校教育改革的“制高点”。充分发挥信息技术教师应有的作用,根据当地实际,就地取材,将信息技术知识与农村的现实生活紧密联系起来,把信息技术带入到其它学科的课堂中来,发挥其影响力。而为实现上述目标,我们也应该重视信息技术教师的地位、待遇,不仅是让他们有事可做,而且要让他们觉得责任重大,使他们成为信息化环境下教育教学改革的“生力军”。

参考文献:

[1]孙艳,解月光,曾水兵. 农村中小学信息技术教育目标的反思与重构——基于城乡差异视角的分析[J]. 中国电化教育,2007,(10).

[2]张波. 构建与新课标相契合的信息技术校本课程体系[J]. 中国电化教育,2008,(2).

[3]焦建利. http://www.jiaojianli.com/3236.html.

(编辑:郭桂真)