(非)偶然的意义生成:信息演算与互动创造张力下的新媒体美学

■(中国台湾)邱志勇

(非)偶然的意义生成:信息演算与互动创造张力下的新媒体美学

■(中国台湾)邱志勇

在互动装置类新媒体艺术创作中大量使用信息科技,创作者亦透过计算机本身无法抓取、弹性的特质,结合作品中的互动特质,链接参与者、作品与艺术家三者之互动,藉此达到参与者与创作者对作品思维的流通。因此,本研究将聚焦于新媒体互动美学,探究处于“必然且严谨的信息演算”与“偶然不确定的互动”张力之间的(非)偶然的意义生成。

新媒体;互动美学;信息演算;(非)偶然性

从20世纪末的最后十年开始,社会中的经济、政治、媒体与文化等方面皆因数字信息的快速流通与数字媒体科技的强力驱使而发展出“信息时代”(information age),促成了“网络社会”(network society)崛起的历史新现实。作为计算机科技与视觉艺术合流体的新媒体艺术亦在这样的全球景况中成长,新媒体艺术奠基于自杜象(Marcel Duchamp)的达达主义(Dadaism)与约翰·凯吉(John Cage)“声音偶然性”的不确性理论影响,在创作实践的同时,也蕴涵着来自数字信息的数据库逻辑,其独特的性格一方面在大部分线性与渐层数据库,以及指令之间存在着一种紧张;另一方面,结构中信息的重设与重制似乎亦存在着“必然性”与“偶然性”①的双重性格。让数据结构化形成数据流,及其可采取的视觉形式之间产生不可避免的张力,而在多元的新媒体艺术表现形式中又以“互动装置”(interactive installation)作品更为明显。

依此,彼得·卢兰婓德(Peter Lunenfeld)道出了数字媒体美学的真谛,认为“关于我们所生活在数字时代的任何论述都是一部‘未完成的’(unfinished),同时也是‘无法完成的’(unfinishable)论述”。②而计算机究竟如何诱导我们不仅要面对这些未完成之事的恐惧,同时又让我们拥抱这个“未完成式的美学”呢?在这个数字时代里,关注未完成之事的方法乃是着眼于“过程”,而非“目标”,并保留“未决的状态”(state of suspension)。当我们面对如此庞大的“崭新事物”(newness)之际,一个一致且必然的概念性词汇绝对不可能成为有效的工具,因为这些新事物(平台、工具、软件与各种系统)皆是处于不断地发展、增生、淘汰,甚至被取代的情境之中。卢兰菲德的宣称亦呼应着偶然性理论(Contingency Theory)所指出的环境的不确定性与依赖性、技术,以及规模乃是三个最重要之偶然因素的论述。

具体而言,在互动装置类新媒体艺术创作中大量使用信息科技,创作者亦透过计算机本身无法抓取、弹性的特质,结合作品中的互动特质,链接参与者、作品与艺术家三者之互动,藉此达到参与者与创作者对作品思维的流通。易言之,互动装置类新媒体艺术藉由参与者各自的特质与作品对象互动建立链接,进而呈现不同参与者特性所创造出的不同参与经验,增添作品开放且多元的样貌,使其不须局限于原创作者的理念,而信息科技的背景则提供观者与创作者一个能有效沟通且互动之平台,藉此提升参与者对作品意义生成的重要性。矛盾的是,新媒体艺术凭借科技所提供的互动平台是否真能依据不同观者的生活经验及参与提供作品多元化之可能性,亦或这些创作只是在科技信息0s与1s严谨的交互运算下,“伪装”成具有偶然且不确定的一套完整程序编码,成为论辩必然性与偶然性之间的张力。有鉴于此,本研究将聚焦于新媒体互动美学,探究处于“必然且严谨的信息演算”与“偶然不确定的互动”张力之间的(非)偶然的意义生成。

一、互动、空隙、未完成

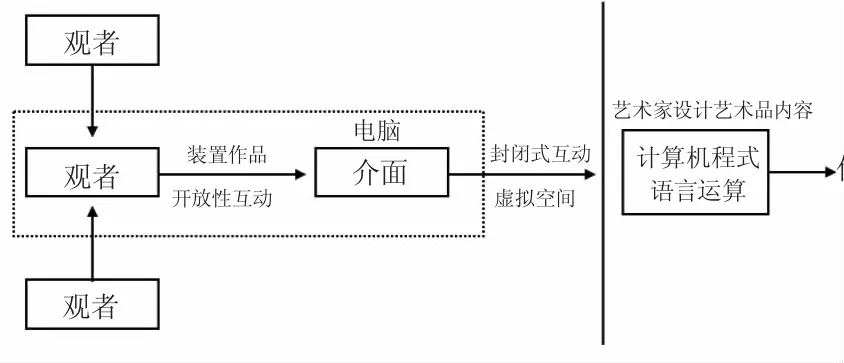

互动新媒体艺术大致的表现形式为观者被吸引至装置作品的环境里,接着与计算机媒材进行互动,观者的互动透过计算机程序语言的运算,此种模式彻底改变了传统媒体的线性秩序,改变了传统艺术创作中主体与对象之间单向的传播途径,也由此引发了观众的审美方式、阅读性质及阅读心理等多方面的重大改变,且当互动技术的形式介入到艺术范畴时,新媒体艺术就把艺术家、参与者、观众等因素都调动到艺术的创作中。因此,我们可以说,因新媒体装置的“互动性”特色,不仅让观者被彰显出来,更强化了时空的特性,且给予艺术作品随机、不确定的特性,这些特性让艺术作品的面貌更加多元,也带给艺术家更多的创作方式,开启了艺术史无前例的复杂结合程度。③艺术层次的互动性,与计算机科技层次的互动性,交互掺杂在新媒体装置艺术里,艺术作品也因为这两个层次,决定了艺术品互动程度的高低,造就了艺术作品展演的独特性(如图1)。

图1 观者欣赏互动装置类艺术品之模式

在当代互动装置类的新媒体艺术中,作品与作品意义的关系里,列居首位的就是关于意义“留白”与“开创”的视觉暨心理作用。“留白”意指作品的不完整性,简言之就是创作者于创作过程与作品呈现中刻意留下的空隙。由于互动装置类的新媒体艺术表现必须透过参与者/使用者的介入,方能达到进行意义创造的引导与视觉的脉动,“开创”的作用便显得格外重要,透过对参与者/用户在作品呈现过程中的介入位置,使得创作对象的意义得以开创并顺利将作品与参与者双方串连起来。而参与者唯有透过“开创”的视觉与心理作用,进行自我承接默认的互动装置,从一种单纯的感觉意识,到互动行为所产制的引导作用,将作品的意义完整化,达到沉浸后的填补空隙。在此,参与者用自己已知的基模(schema),将创作物预留的空隙缝合,使得许多不连续且间断的视觉影像或装置可以成为一个动态与完整的视觉影像叙事(无论是抽象或写实)。

在现象学的观念中,艺术作品存在的方式不是观念性的、实在的、心理体验的,而是“纯粹意向性的”(intentionality)。艺术作品作为一种“纯粹意向性对象”,本身构成一个独特的存在区域。英伽登(Roman Ingarden)不但肯定艺术作品的物质基础(如文学作品的书面文字符号),又肯定主体间观念概念的自物质基础。同时,以意向性理论做为核心概念,既揭示艺术品的独特存在方式的基本性质、不变的逻辑条件,又展现艺术品存在方式得以可能的意识独特结构和型态,然后用审美对象(审美具体化的结果)蕴含的独特审美价值将前两者(主客)连结起来,从而将读者、作者、作品完整地统一在现象学美学的框架内。④

英伽登在现象学美学的脉络中便将阅读视为一种“填补空隙”(fill in the blanks),倘若我们进一步地将“阅读”置换成“观赏/参与”,并于互动装置艺术中,我们同样是以本身的意向将经验具体化成某种意义,并且将意义体现于事物、概念或行为中,以便认识周遭世界,并进而与周遭世界中的对象产制意义。换言之,人们在感知外在事物时,会试图以“填补空隙”的方式,并透过“补全”的心理作用,自动缝合事物脉络中的缝隙。简言之,英伽登主张作者和读者的经验、精神状态等与作品的结构研究不相干,要求专注于作品本身。亦即:读者/观者对艺术作品的潜在要素的实现和“空隙”填补。因而,艺术品的生命是与读者和历史联系在一起的。⑤在现象学美学的观点中,接受者以多种多样的意向性活动(想象等)将已经完成的艺术作品的潜在要素加以实现和补充。作为意向性对象,相对于实在对象和观念对象,艺术作品在存在上是非自主的,它的存在的、形式的、质料的要素不是包括在本身里,而仅仅是被“意旨”的,亦即:只有部分属性是通过作品本身呈现出来的;其他属性则要依靠读者的意向性活动的投射/填补。⑥

“填补空隙”的表现更在于数字科技这个接口对于人类经验的形塑。也就是说,我们并不是在操作计算机,相反地,我们是在与计算机进行互动,而一项成功的新媒体艺术作品是设计来让人们体验的,而不只是让人们使用的:一项好的数字设计是在于“编织经验”。换言之,艺术家负责提供文本,观者负责参与其中,至于要不要参与,都只是一种选择,作品的意义不是取决它使用了甚么工具,而是通过这些工具我们填补了什么?反省了什么?对人类的处境提出了什么想法?在美学上作出什么改变?不管我们使用什么样的媒材,最后是否可以给观众有内在的感受,这才是作品是否有意义的关键。

当“互动性”被认为是计算机中介媒体的显着特征之一,因为任何观看新媒体艺术的经验都是互动性的。这个互动有赖于观者当时的情境与作品意义的高度复杂性,且为数字媒体时代立下了一个重要的标记。数字经验本身便是一种互动表现,数字世界响应用户,将使用者吸纳进去,更要求使用者的参与。这个独特的过程已不是单纯地由艺术家单方面完成创作,而是参与使用者与艺术家所提供的诸多可能性之间的互动。正如彼得·怀柏(Peter Weibel)所言,新媒体艺术将艺术从客体取向阶段(object-centered stage)带领到以情境与观者取向的阶段(context and observer-oriented stage)。在这个层面上,新媒体艺术便成为一个可改变的动能,从一个封闭、定义清晰与完整体系的现代性意涵,转变为一个开放的、无清晰定义的与不完整的后现代情境。⑦意即,从互动性的概念而言,观者被邀请进入一个需要藉由反应来引发情境变化的虚拟信息空间里。如此一来,参与者的参与以及展演丰富了新媒体互动美学的价值,也赋予此数字科技生命,让它成为一个尚未结束、等待完成的艺术作品。所以,新媒体艺术的互动性不仅存在于参与者与数字科技之间,也存在于参与者与创作者之间,同时更存在于参与者与其他观赏者/参与者之间。意即,新媒体艺术的互动美学特质是一种多面向、且从未完成的互动关系。

藉由“未完成式”的宣称,卢兰婓德道出了数字媒体美学的真谛。卢兰婓德提出三个思考轴线:故事、空间与时间藉以涵盖关于“未完成”的概念。⑧首先,在“未完成的空间”中,卢兰婓德认为新科技所开展出来的领域(像是虚拟环境与在线空间)或许是我们前所未见的,尤其是它们对于实体的重新界定,以及看似无界限的领域。因此,关于如何探索这些领域的探讨将显得格外重要。而以“漫步”(meander)的态度或许是一个很好的开始。漫步是探索我们现在所居住的后都市的一种方式,而现在我们将它应用到在线与因特网,甚至是互动科技所开展出来的领域。⑨其次,“未完成之故事”主要在探索并凸显出实体世界与数字漂流之间的关联便是在于“说故事的方式”截然不同。以超文本为例,读者面对的不是一个结构完整、具有固定意义的作品,而是在阅读的过程中不断地重写故事。卢兰婓德试图在一个更为广义的未完成的脉络底下探讨“开放结局的超叙事”(open-ended hyper-narratives)。意即,在超文本里,文本与脉络之间的界线究竟在哪?因为(超)叙事的发展都是未完成的,而且是无法完成的,因此,文本(一个已完成的故事)本身反而变得不重要,重要的反而是那些构成文本的脉络,以及所有与故事有关的背景故事。⑩最后,“未完成的时间”指涉着当叙事转向一种未完成的美学时,我们对时间的感知也将有所改变,甚至改变我们对于死亡的感知。当一个故事的情节愈紧密、愈完整,它愈容易导向死亡。反之,当叙事变得节外生枝,变得曲折离题,那么或许死亡就不是它的结果。因此,在叙事不断处于未完成状态,以及不断扩张延伸的状态底下,时间似乎也无法到达终点,也因此我们进入了一个时间不会结束的“永生”世界里。此即数字乌托邦主义者所倡行的,人类终将以纯信息的方式在网络世界中获得永生。(11)总而论之,“未完成”同时意味着“尚未实现”(unrealized)与“死亡”(death)。人们也必须面对当今已经与各种不同媒体结合成一个“体积小、功能强大”的数字工具,且未来它们仍还会以更为复杂的样态出现。

综上可知,互动装置艺术是在一定的状态下,透过不同的装置,并藉由视觉、听觉、触觉、嗅觉等人体感知功能来体验虚拟的空间。(12)自当代视觉文化出现了复制影像与数字影像之后,关于作品意义的诠释又有了新的意义。作品不再以一种方式存在,反而成为不同脉络下的不同影像,而且每一种存在方式都能开启新的诠释形式。但这并非意味着传统影像在我们文化中的价值已经丧失,反之,它们更贴近当代媒体文化的核心:更容易流通,更容易改变脉络,更容易被复制。数字影像科技所造成的转变不局限于影像的科技与流通,它同时也改变了影像的符号意义与社会意义,且诠释权完全回归到观者所处的特殊社会文化脉络。(13)

二、熵与反熵:控制—不确定性

回到互动科技的哲学本质,科技的演进过程就如同大自然演化的脚步,透过数字信息和知识的增生,科技载体中的信息结构越来越庞大,而高度的多样性、寻求知识以及趋向差异化的特质,让科技就像生物般能够自体满足,与生物的差异性则在于,科技的扩展是没有限制且不会停止的,且其更进一步的满足人类与世界的联系及对于知识的追求,打破人类自身的限制。随着数字科技的进步,科技媒体愈趋向娱乐化,创造出许多与人类不同甚至非地球上的生物,而因为这些生物的奇特性让人们对其趋之若鹜,当科技媒体摆脱功利主义的同时,其不同于以往的功能取向,开始发展艺术性,除了新颖的产品之外,其实验性与前卫性格,更让科技的内在相对提升而显得更有层次性,且藉由科技体(外在及内在)的美好,强化了人类亲近科技的欲望,更容易深陷于科技之中,无法自拔。(14)

作为科技的整体,科技体(technium)除了传统认知中的科技产品,更囊括各式各样无形的智慧产物,如社会制度、软件等。除此之外,科技体具有自主性,拥有因其自我欲望而引发的自我创造性,虽然科技体是人类心智、想法下的产物,但如同人类与大自然的关系,科技拥有自我的目标,我们无法要求科技体完全遵循我们的意愿,甚至需要反向配合科技的脚步。(15)凯文·凯利(Kevin Kelly)认为摩尔定律(Moore’s Law)的观点指出科技体中的两个规则:首先,当计算机科技的速度提升时,依据定律则代表其他东西的速度亦受影响而加快,例如当计算机芯片速度加快时,生活中的其他事物可能因此提高速率,就如同可提升农作物的产量或医学研究的进展等。第二,若科技领域亦能找到必然性的存在,等同于科技体中同时也存在着不变与方向的特质,并非我们认定的,科技仅具有高度的变动、复杂性。因此,科技体可以说是目前世界上最巨大的一种力量,虽然其源自于人类的心智,但却不同于人类有限度的智慧,其凭借着科技体自身能够不断变换的特性,以及科技不受限制的进展速度、范围,更加强其力量的显露,因此,科技体不仅能够自我发展,甚至远远超越了世界对人脑的高度肯定,奠定科技体优越的地位。(16)

凯利认为,人类生活中具有高度的共生,而科技体却将人类的共生再往前推进。随着科技的演进,人类与科技的共生程度不断的提升,虽然有些人觉得现代人过度依赖机器的生活某种程度上引人恐慌,但对大多数而言,科技的进步改善了人类生活的质量,不只是机器间的互相利用,人类与科技的共生也产生许多效益,藉由科技我们可以快速地与他人分享讯息,更让我们能够处理更多更复杂的信息,提升人类于群体或个体工作时的效率。(17)

宇宙间的能量从多流向少,如同所有事物都往低处流,而最底部的空间就是一种最终的静止状态,就如同宇宙间不容置喙且没有例外存在的物理法则:创作最终都会朝向宇宙最低处的地下室前进,达到一种平等的状态,在这个空间中所有事物没有运动、没有差异,差别性都被消除,就如同“熵”(entropy)。熵是一个代表荒芜、失序及混乱的科学名称,其致使所有快速前进的事物放慢速度,且同化每一种差异,若不想被抹除差异性就需违反原则且付出一定的代价,而这种以维持差异向上流动的状态,即被凯利称之为“反熵”(exotropy,或称之负熵),反熵是一种力量的独立存在,就像是无形流动的信息,只是信息可能是一推片段,或者是有意义的信号,其本身无法被完整定义,是故于此之中信息只是一种譬喻,两者间并非等号关联,而反熵最主要的意涵则为一种越来越有秩序的状态,可以说是脱离物质进入非物质状态的长期轨道,但无实体化却不是推进反熵的唯一方法,哲学家海德格尔更表示,科技是一种制成品中非物质性本质的一种显露。(18)

进一步抽译非物质性的本质,曼诺维奇(Lev Manovich)在2013年便指出,不同种类的数字内容并没有属于它们自身的特质,使用者所体验到的所谓的媒体内容特质,其实皆是来自于使用者/参与者/互动者使用“软件”来创造、编辑、呈现以及使用这样的内容。因此,当论及数字媒体的“特质”时,我们应该时时记得这个词所意指的是“用来执行特定媒体生态、内容与媒体数据等种类的软件技术”。互动软件一方面增添了一系列可以应用到所有媒体的新操作方法,这些新的操作选项是人们身为用户所体验到的“新特质”;另一方面,某个特定媒体种类的“特质”可能会因为软件的应用程序而出现极为不同的结果。以致,没有一种东西可被称之为“数字媒体”,只有所谓的“软件”存在,只有被应用到媒体或内容的软件存在。换言之,对使用者而言,他们只是透过应用软件(接口)来与媒体内容进行互动,数字媒体的“特质”是透过特定软件来界定的,而非单独存在于实际内容里。(19)

概括来说,在计算机文化中,数据库和叙事的地位并不相同,在数据库/叙事这一组关系中,数据库始终是一个无标记项目(unmarked term)。无论新媒体对象是以线性叙事、互动叙事、数据库或其他形式出现,就物质结构(material organization)的层次而言,它们都是数据库。据此,交互式数字媒体本质上不是视觉的,而是一套后台处理程序的演算系统组成,透过后台处理程序的演算,隐藏的数据集合会在前端可视化,成为观众/互动者/使用者的经验,而可视化的结果可以从非常复杂的视觉影像到极为抽象的沟通过程。换言之,任何新媒体对象都包含了一个或多个数字媒体素材数据库的接口。(20)更甚之,数据库反转了传统符号学在系谱轴与毗邻轴的逻辑关系,系谱轴结合符号且具有空间作为支撑,话语的元素一个接一个串联在线性序列上。系谱轴如语段是清楚明白的、真实的;而毗邻轴是隐晦具有想象的。然而,新媒体反转了这种关系,数据库成为存在的物质,而叙事成为去物质性的,系谱轴是虚拟的;而毗邻轴是真实的。(21)于此,互动科技虽然是人类需求下的产物,但其进步的历程却相当快速,甚至远远超越了人类可以控制的范畴,其无限的扩展能力令人望尘莫及,而人们却仍旧试图藉由自身的有限去对其进行操控,并对这个过程中所成就的结果毫不思索地全盘接受,甚而沾沾自喜,就如同新媒体艺术中的作品试图经由人与人之间的差异性驱动计算机产生差异性。

三、(非)偶然的新媒体互动美学

新媒体艺术的创作形式可谓相当多元。一般而言,新媒体艺术的创作皆具有与人互动的独特美学特质。应用数字科技作为艺术创作的媒介意味着该艺术创作从创作的初始到作品的呈现都是在数字的平台上完成。(22)如前所述,当“互动性”被认定为计算机中介媒体的显要特征之一,因为任何观看数字艺术的经验都是互动性的,此互动更是奠基于参与者当时情境与作品意义的高度复杂性互动中。数字经验本身便是一个互动性,数字世界响应用户,将使用者吸纳进去,更要求使用者的参与。这个独特的过程已不是单纯地由艺术家单方面的完成创作,而是参与使用者与艺术家所提供的诸多可能性之间的互动。而如此的互动关系也体现了控制论下的信息演算,以及互动参与偶然创造性之间的吊诡观点。当一位参与互动者开始与新媒体艺术作品进行互动时,他/她同时也可以在作品的装置中看见自己,此时,屏幕上的客体现象将此参与者转变成一个同时具备“观看的主体”与“被再现的客体”之双重身份。于此同时,在展场中,此观看主体(参与者)亦可能同时成为其他观者(参与者)凝视下的客体。当他成为他人观看的客体时,其在屏幕上的展演(performance)也将有所改变(可能开始“有意识地”或刻意地做出某些表现)。如此一来,参与者的参与以及展演丰富了互动艺术的价值,也赋予此数字科技生命,让它成为一个尚未结束、等待完成的艺术作品。因此,新媒体艺术的互动性不仅存在于参与者与数字科技之间,也存在于参与者与创作者之间,同时更存在于参与者与其他观赏者/参与者之间。意即,数字艺术的互动美学特质是一种多面向、且从未完成的互动关系。

此外,新媒体美学的互动性表现更在于数字科技接口对于人类经验的形塑,亦即:人们并不是在操作计算机;相反地,是在与计算机产生互动,而一项成功的数字艺术作品是设计来让人们经验的,而不只是设计来让人们使用的;一项好的数字设计是在于“编织经验”(23),其互动性设计应是可以让任何人都可以轻易地进入其中,它也提供参与者对于观看与书写的新体验,观看图像与书写的经验已经超越了书本形式,更甚之,已经超越了计算机屏幕,而是进入了一个环绕着我们的特殊视域。互动伴随着(更精确地说应该是包含了)影像、声音与物理存在的形式,造就了一种动态性与互动性。在这个环境中,多重感官刺激的阅读形式允许更大的可能性,并提供着多重层次的意义表达。这些互动性的特质并不是单纯地增加了了解文本的可能性,其特质是从根本的层次中改变了阅读与认知文本的方式。

换句话说,互动媒体中的文本产制概念有助于我们去思考文本的新物质性与这个新物质性的基本预设及延伸之间的关系。简言之,物理实体的存在与互动性的行为影响着我们对文本的阅读方式与诠释,数字科技媒体让阅读转变成为一个与情境有关的形式,甚至更允许独特情境下的文本诠释。此外,新媒体艺术的互动性也表现在它的媒介形式上(极为精密且稳定的控制技术),但是,互动艺术美学设计者也必须让他们的作品更容易让他们的使用者取得与接近,因此,新媒体艺术必须同时是媒介中介的(mediated),但也同时是能够实时产生互动的(immediate)。因为互动艺术无法否认它作为一种媒介形式的事实,毕竟其所依赖的是高度复杂性的电子数字科技,但是,设计者却必须试图让他们的作品可以轻易地让参与者介入,让参与者无须任何指引,就能了解如何与特定空间中的装置进行互动。(24)

藉由信息演算型塑而成的数字空间可谓是一个动态的世界,软件程序可能为用户开创了些许特别的领域与经验范畴,甚至包括了不稳定的程序错乱。现今,计算机数字科技发展出一套高速传输模式、储存能力与多彩展示的特质,藉以改变传统以文本取向为主的处理模式。其中,非线性的科技特质有效地让数字艺术创作呈现出更多的可能性,并吸引更多的观众。也因此,我们很难认定不同使用者的经验是完全相同的。此种景况已经超越了非重复性的特质。正如在参与者与互动艺术中,不同的参与者,因其自身所带来的文化社会背景,其所产生的互动结果,重复的机率极低。然而,与此同时,互动艺术的创作者却还是必须在作品的后端设定“既有”的程序软件,以确保作品的稳定性。如此“不完美的重复性”(imperfect repeatability)亦是互动艺术中的另一项特质,数字科技的断裂、非线性或不完美的重复性其实创造出一条独特的路径,并反映着用户的选择、兴趣与意向,同时也反映着使用者的存在脉络。无论何种互动艺术装置设计,参与者在屏幕前(或场域空间中)的表现以及与装置间的互动,都涉及了参与者的各种选择与意向,同时也反映了参与者当时的处境,例如:他人对参与者的观看。因此,互动艺术的不完美重复性的表现,不仅彰显了新媒体艺术的意义生成在“偶然”与“必然”间的多元可能性,更强调了数字科技的基础结构,因为非线性的数据库叙事方式,改变了传统文本的样貌,也迫使我们不得不关注于从程序语言结构到屏幕美学、从不可见的语言结构到可见的影像(作品)之间的“处理过程”的重要性,也让我们开始关注于科技界面本身。

综上而论,参与者的位置在互动艺术中得到提升,作品彷佛一幅未完成的拼图,期待观者填补最重要的空隙,释放全貌与意义,参与者在互动过程中扮演参与意义创造者的角色,即使每个人都是在创作者所定义(非偶然)的模式里,在既定的舞台空间中亲自参与,但对观者而言,能在作品中留下自己的印迹,或在狭小的空间中发挥独树一格的想象力,都是打造专属于个人独特的观展经验的互动体验。

四、结语

当代的理论家亦特别提出,数字科技的扩散对认识论层面的挑战更是有过之而无不及。根据本雅明的论点,媒体科技已发展出一条将历史科技之先决条件视为人类集体意识的清楚路径。换言之,本雅明的美学论述乃是一个知觉理论。(25)严谨来说,是一个人类集体意识的知觉理论。我们可以更清楚地描绘,此乃一个藉由科技过程与媒体所组成的集体知觉理论。伴随着数字科技的本质,数字再现形式借着符号位(symbolic bits)将现象分解,使得我们日常生活中的每一部分都必须依赖这个新兴的再现形式。(26)正如其他媒体形式,数字媒体有其独特的本质特性以表现某些独特的意念,而这些本质(包含其特质、设计哲学与美学)亦仅存在于数字世界中,并形塑着我们对数字世界的经验模式。(27)

回到留驻于展场空间中的互动艺术作品,其面对不断替换的观展者,人来人往中除了作品在创作者默认的信息演算模式里不断巡回变化外,另一种改变正在观者互动创造的经验中逐渐发酵,而这些体验也是互动作品带给参与者最深刻的印象。作品是创作者用来传达意念的艺术语言,观者经由互动与作者沟通联结,对创作者而言,“共鸣”虽是冀望的成果,但此意义生成绝非唯一的结果,观者是互动过程中不确定的因素,也是新媒体艺术创作者期待遇见的新的偶然性。作品意义的诠释不再狭隘,创作者用作品说自己的故事或阐述自己对事物的观点,“被了解认同”是开心的,但他们更在乎“你怎么想”,在互动的场域里落实互动的概念,交换彼此经验、情感、想象力甚至表演欲。于是,在“绝对”的悖论(paradox)间,作品不只是单方的付出,而是种双向的沟通。

注释:

① 必然性产生于事物的内部根据及本质的原因,指涉的是客观事物发生联系和发展过程中一种不可避免、一定如此的趋向。而偶然性则是产生于客观事物的外在条件与非本质的因素,其表明事物发展过程中存在着一种可能与不可能之间的不确定趨力。

②⑧⑨⑩(11) Peter Lunenfeld.The Digital Dialectic:New Essays on New Media.Cambridge:MIT Press.1999.p.8,p.8,pp.8-9,pp.14-15,pp.20-21.

③(12) 杨华:《新媒体艺术之互动影像装置艺术》,山东美术出版社2009年版,第31-53、25页。

④⑤⑥ 张旭曙:《英伽登现象学美学初论》,黄山书社2004年版,第22、21、22页。

⑦ Peter Weibel.“The World as Interface.”In T.Druckrey(Ed.),Electronic Culture:Technology and Visual Representation.NJ:Aperture.1996.pp.338-351.

(13) Marita Sturken and Lisa Cartwright.Practices of Looking:An Introduction to Visual Culture.New York:Oxford University Press.2001.pp.147 -148.

将式(3)中的各变量代入数值计算得: U=1.875 mV,并将该值输入到免砝码标定参数内,完成标定。

(14)(15)(16)(17)(18) 凯文·凯利:《科技想要什么》,严丽娟译,台北猫头鹰出版社2012年版,第335-336;369、30-35、73-85;172、

324-327、78-79页。

(19) Lev Manovich.“The Algorithms of Our Lives”,http://www.manovich.net,http://manovich.net/index.php/projects/the-algorithms-ofour-lives,访问时间:2014年10月22日。

(20) Christiane Paul.“The Database as System and Cultural Form:Anatomies ofCultural Narratives.”In Victoria Verna eds.Database Aesthetics:Art in the Age of Information Overflow.Minneapolis:University of Minnesota Press.2007.p.95-109.

(21) Lev Manovich.“Database as Symbolic Form.”In Victoria Verna eds.Database Aesthetics:Art in the Age of Information Overflow.Minneapolis:University of Minnesota Press.2007.pp.39-60.

(22) Christiane Paul.Digital Art.London:Thames&Hudson.2003.p.70.

(23)(24) Jay D.Bolter and Diane Gromala.Windows and Mirrors:Interaction Design,Digital Art,and the Myth of Transparency.London:The MIT Press.2003.p.22,p.26.

(25) Norbert Bolz.Aesthetics of Media:What Is the Cost of Keeping BenjaminCurrent?In H.U.Gumbrecht and M.Marrinan(Eds.),Mapping Benjamin:TheWork of Art in the Digital Age.California:Standford UniversityPress.2003.pp.24-29.

(26) Stephen Wilson.Information Arts:Intersections of Art,Science,and Technology.Cambridge:MIT Press.2002.p.630-631.

(27) Steven Holtzman.Digital Mosaics:The Aesthetics of Cyperspace.NY:Touchstone.1997.p.119.

(作者系北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院电影电视系教授)

【责任编辑:刘 俊】