语言舆情研究走向探析

■刘海燕

语言舆情研究走向探析

■刘海燕

舆情的概念源自传播学,语言舆情研究是语言研究中的新兴课题。语言舆情研究较之语言应用研究和广播电视语言研究,较之传播学中业已存在的舆情研究,其新意在哪里?本文希望通过梳理已有研究文献,强调语言舆情研究特定的角度和价值。

舆情;语言舆情;语情;语言应用研究;媒体语言研究

语言舆情是一个新兴术语,从收集的材料看,教育部语言文字应用研究所语言舆情研究中心自2009年发行的《语言文字舆情与动态》内部资料,是较早使用这个术语的文献。李宇明(2009)为《母语·文章·教育》作序的标题为《公民语言能力是国家语言资源》的一文,是较早关于公民语言能力、国家语言资源及管理、国家语言能力的论述,对后来的语言舆情研究和语情研究产生了较大影响。

我们注意到,在涉及语言学、新闻传播和中文信息处理等多学科的交叉研究领域中,语言舆情概念的内涵一直在变化和延伸,语言舆情研究不同于以往的语言应用研究、媒体语言研究等问题的研究,语言舆情研究越来越具有崭新的、明晰的内容及高度和价值。

一、语言舆情研究较之语言应用研究的新意

语言舆情研究从概念到观点都突出创新意识,应在语言应用研究基础上拓宽以往研究的广度。

(一)结合大众接受程度讨论语言规范标准

孙曼均的《“林阴道”的舆情启示》考证“林荫道”的规范写法,认为语言文字规范应该尊重约定俗成原则,而且语言文字规范颁布后,还“应长期跟踪其推行及应用的情况,广泛收集群众意见,根据公众的态度、具体施行情况和社会应用状况的发展变化,及时对已有的规范进行调整和完善,使规范能够与时俱进,更好地切合社会实际语文生活”①。这篇文章的“舆情”指的是从大众使用角度确立语言规范,语言规范研究应该与社会大众的实际需求和使用习惯相联系。

(二)回应大众舆论热议的语言文字问题

“繁简之争”“汉字整形”“屏蔽外语缩略语”“普粤之争”“网络语言进高考作文”“汉语四六级考试”等,对这些问题的讨论形成社会舆论热点,需要语言研究者对其进行解答与回应。张挺、刘靖文的《语言舆情视角下和谐语言生活构建策略研究》和张挺、魏晖的《互联网环境下语言文字舆情监测与实证研究》②,探讨的是当前社会语言观念多元化、汉语危机、语言教育、汉语传播、语言保护、语言发展与规范等问题。

(三)提取反映社会心态的流行语走势

2013年国家语言资源监测与研究中心经过大数据的分析筛选后,由语言学家们评选发布年度国内字和国内词,“房”字和“正能量”分别当选。“汉字盘点”活动的发起者之一李宇明说:“语言就像社会发展的一面镜子,能看到市井百态,能丈量世道人心。”③流行语简洁有力地勾勒出中国老百姓最大的民生期盼。语情监测成果的发布,不仅能够为语言学的学科发展提供新材料和新视角,还能引导社会舆论健康发展,促进语言知识的普及,提升全社会的语言意识和认识水平,因此“年度汉字”“年度热词”“网络流行语”等岁末汉语盘点成为年俗,关于社会语言发展的编年史,观察、研究、甄别和引导虚拟语言生活中的流行语,这些研究都被称作“语言舆情”研究。

语言研究关注行业语言、群体语言和媒体语言特征,是非常好的研究态度、路径和走势,从语言研究到语言应用研究,再到语言生活研究,体现了语言学研究深度和广度的拓展。

二、语言舆情研究与舆情研究

我们注意到,最早的语言舆情研究仅仅是使用了“舆情”这个词语,后来的舆情研究,从内容到方法都与传播学中的“舆情”研究相互影响。

(一)从研究内容的交叉到研究方法的借鉴

“舆”是“舆论”,众人的议论;“情”是“情况、情态、情势”。舆情研究影响社会大众文化发展走向,是传播学研究的重要课题。舆情信息的分析、传播、监测、监控和舆情的应对、引导、预警是党和政府决策的重要参考。近年来,舆情研究趋向于细化,有社会舆情、高校舆情、涉警舆情等专项分析、监测、监控研究,基于网络(互联网)的舆情挖掘,舆情安全研究手段取得很多成就。孙曼均在《当前语言文字舆情特点与走势分析》说:“语言文字舆情是公众对语言文字方针政策、制度法规、规范标准或语言现象与热点问题等所表现出来的意见、态度、情绪或愿望,也是公众社会政治态度的体现中”。④从这种界定上,我们看到了舆情研究和语言文字舆情研究的重合之处。

“舆情”的概念早于“语言舆情”出现,语言舆情研究势必烙上传播学概念的印记。中国传媒大学侯敏、杨江的相关研究⑤虽然也认为语言舆情是民众对与语言生活相关的政策和事件所产生和持有的社会政治态度,但是他们的研究更多立足于新闻传播学舆情理论,其研究手段和视野更多地触及新闻、社会大众言论、传媒等领域。同样是观察与语言生活相关的政策和事件,杨江、侯敏的文章提出语言舆情的特点是:涉及面较广,影响人数众多;反复出现;成因复杂;常与其他社会事件共现四点原因,采取了传播学舆情理论的汇集信息的原则、渠道、范围和方法。

2015年4月6日,关于毕福剑唱评《智取威虎山》的视频流出,引起国民舆论哗然,4月9日的公共微信《语言研究》就发出《语言舆情之毕姥爷“视频门”》一文,该文研究语言舆情完全采用传播学研究方法,分析毕福剑视频相关舆论形成的背景,以时间、新闻篇数、微博篇数、微信篇数等统计和向量分析,使我们看到这一事件出现后的大众舆论走势。这篇文章中“语言舆情”的概念等同于“舆情”。

2015年4月7日,刘翔正式发表长微博宣布退役,4月16日网易新闻《刘翔退役的舆情真相》使用网娱智信“网域眼”社会化媒体监测分析工具,提取2015年4月7日到4月8日各类用户——包括社会公知、关键意见领袖(KOL)和各种普通网民主动发布的含有“刘翔退役”关键词的消息,仅来自微博、微信两端有关“刘翔退役”关键词的信息就超过5亿条,其中来自通过搜索引擎可直接看到的消息就超过8800条。经过计算分析,文章发现刘翔的退役,并没有招致之前两次退赛时那么多的质疑和毁谤,批评只占3%,正面占比为25%,“最大面积”是中性声音。

以往大众看到的只是媒体新闻,但在社交媒体发达的今天,来自大众“嗡嗡响”的议论声(Buzz)才是真正的舆论。网易新闻《刘翔退役的舆情真相》一文为我们解读了冰山一角下面潜藏的部分,其舆情分析是通过“关键词”搜索、舆论标注、话题归类等语言分析得到的。这篇文章中“语言舆情”的概念等同于“舆情”。

舆情研究在传播学视野下,侧重于媒体样式、媒体效应、媒体联合等问题,侧重于舆论工具特点研究,侧重于事件、舆论及其传播效果的分析,侧重于舆情的“情”;语言舆情研究关注舆情的文本,是舆论研究的语言载体研究,研究在各种各样的媒体中,说什么、怎么说,更多地从语境、用词及频次、语用上去阐释舆情,更关注舆情之“舆”。

(二)语言舆情研究的特定角度

1.针对特定群体部落传达主流思想的语言表达方式

2014年8月18日,习近平主持召开了中央全面深化改革领导小组第四次会议,审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。习近平强调,要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团,形成立体多样、融合发展的现代传播体系。现代传播体系中舆情传播和舆论倾向性研究,显然仍旧是非常重要的内容。

新闻媒体是党和人民的喉舌,团结、稳定、鼓劲,巩固壮大主流思想舆论,正面宣传,正确导向是主流媒体追求的目标。对于语言舆情研究来说,需要关注“客户端”——语言接收者特征,实际上就是关注网络技术和信息内容相互结合的问题。技术与内容是一体两翼,二者相互融合,互为支撑,共同构成核心竞争力。我们需要精确地了解媒体在与时间赛跑的吸引眼球的竞争中,语言样式和传播手段需要一种怎样的融合。

2015年习近平在新年讲话中谈到过去一年取得的成就时说:“为了做好这些工作,我们的各级干部也是蛮拼的。当然,没有人民支持,这些工作是难以做好的,我要为我们伟大的人民点赞。”“蛮拼的”“点赞”,这种表达获得年轻网友铺天盖地的认同、转发和评论,体现了良好的传播效应。

专业权威的正能量的声音,在传播中还需要快捷精简,针对年轻人部落、方言部落,在服务上需要分众化,在展示上需要语言样式的多样化。一般来说,诉诸视听的美文都会表现出较好的文化修养、文字功底,但是就具体事件来说,引起强烈反响的舆论网文,其起因、发展态势、行文风格值得我们及时捕捉。对于传播效果明显的舆论网文,我们需要贴近、观察、鉴赏,无论是新闻专业的学生还是新闻业界人士,有意识地阅读和品味很有必要。这些即属于语言舆情研究。

2.面向不同媒介的语言样式研究

现代科技的加速发展,推动新闻传播在新兴媒体诞生和发展的过程中,从“铅与火”“光与电”到“数与网”,语言表达的求新求异特点更加突出,随着刷屏和更新速度的加快,各种“新式语言”的传播力、公信力、影响力和舆论引导能力都需要得到关注。

从媒体发展观察语言变化,可以促使我们对种种语言现象的理解更加深刻:

(1)从媒体样式来看,媒体技术服务以人为本,楼宇、公交、广场电视、随身听等,媒体贴近人们的生活,视、听、说一体,媒体语言呈现字画结合、字中有话、字中有画的特点。

(2)媒体语言普遍篇幅短,文字阅读“碎片化”,包括各种调侃、段子手、跟帖、简短刷新幽默。以随意搜索的“2014年十大段子”为统计,最长的346字,是互联网上常见的网友合作的系列之作,最短的79字。

以上只是对新媒体语言特点的点滴拾缀,种种现象还需要我们进行详细梳理,但是总体来看,今天这些语言表达与以往具有时代特点的、“喜闻乐见”的、影响一代人的“活报剧”“大字报”“报告文学”“长篇小说联播”“广播剧”“知心姐姐信箱”等,都有很大不同,令人产生“沧海桑田”的感叹。

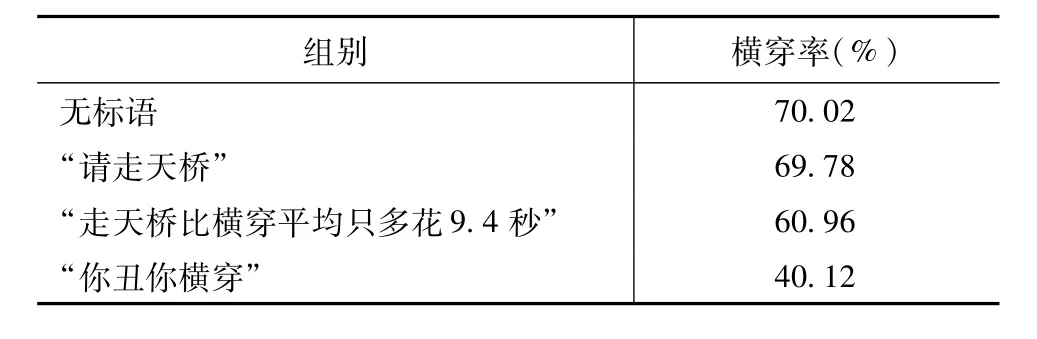

特定媒体的传播效果,跟语言传播涉及的大众心态也有关系。《厦门日报》2015年6月15日报道,厦门大学新闻传播学院副院长林升栋带领2013级广告系硕士生从2015年3月至6月初进行了“语言的力量——凭借公益广告语的力量改变市民及游客的不文明行为”的实验,针对厦门大学白城附近的横穿马路现象,观察不同标语对行人横穿马路行为的影响效果。不同语气的警示标语变量显示结果见表1。

表1 不同语气标语对人们横穿马路行为的警示效果⑥

传统标语“请走天桥”效果最差,简单粗暴的“你丑你横穿”效果最为显著,行人横穿直降三成。所谓“简单粗暴”从另一个角度讲是“新鲜活泼”,正迎合了人们接受媒体语言喜新厌旧的心态。

三、语情研究与媒体语言研究

语情,是一个多义词,最初指的是与语言形式——“达意”相对而言的跟语言的情态相关的“传情”部分。近年来,中国语情监测与研究的话题日显突出,我们认为,语情的概念可以看作是“舆情”“语言舆情”概念的延伸。

2014年7月在原“武汉大学中国语情监测与研究中心”基础上,教育部语言文字信息管理司与武汉大学共建共管中国语情与社会发展研究中心。这个中心主要关注新的语言现象、语言功能,研究与国计民生相关的重大语言问题,探析全球化信息化时代语言功能的新变化、语言社会应用的最新进展,揭示了语言对于国家地位、国家安全、经济发展、科技创新、社会进步、文化建设的重要作用,提出对国家语言战略、方言问题、语言与国家安全问题、社会热词、新词语、语言能力、自媒体语言、语言智库建设、汉语国际传播等问题的研究参考。该中心每年一份的《中国语言生活状况报告》被译成英语,持续在国内外出版发行。中心主任赵世举介绍说,“语情”指语言在社会生活中出现的各方面情况,包括三个部分:一是语言本身发展变化情况;二是语言的使用状况及相关活动;三是与语言相关的舆情。

郝日虹在《语情研究关乎国家竞争力建设》⑦中说,我国的语情监测,从最初关注语言文字本身的变化和使用状况,已经扩展到对与语言相关的社会问题,尤其是与国计民生相关的热点问题、突发事件的关注。

随着时代的发展,语言的功用逐渐拓展至经济、科技、国家治理、国家安全等领域,呈现出许多新型关联。随着科学技术以及社会生活的变迁,人们的言语方式在变化,对于语言研究来说,“人在哪儿,话语在哪儿,研究就应该在哪儿”,广播电视语言、网络语言、虚拟社交语言,媒体语言必会成为语言研究的目光所及和重点所在。微信等社交媒体成为越来越多的年轻人的话语阵地,从意识形态领域看,互联网已经成为舆论斗争的主战场,直接关系国家意识形态,观察分析这个领域的语言特色,是语言学研究者责无旁贷的任务。

2014年11月8日,安徽大学“第二届舆情与社会发展论坛”有中国人民大学、中国传媒大学等学界、人民网等业界相关人士参加,论坛主题是“媒介·区域·舆情——转型中的城市发展”,语情研究涉及的主要话题是网络政治、网络舆情、政府形象建构、城市治理等。相较于传统的广播电视语言、媒体语言研究,语言舆情以及语情研究的新意,体现在以下几个方面。

(一)提高至国家发展的高度

语情监测是语情研究的一个环节,一系列语言问题的探讨需要站在国家战略思维的高度。随着语言功能的丰富,汉语对外传播和教学、国际话语权、公共外交话语接收特点和影响途径、舆论引导等问题就显得很重要,语言在国家政治、经济、社会、文化、外交、安全等领域的地位、作用和影响已与以往不同。国家正在推进的语言文字智库建设,将这种“国家语言战略”研究提到议事日程。

语言学视野的语言舆情研究,必须正视各种新语言现象,而不能让“恐慌”和“抱怨”成为语言舆情研究的主旋律。语言研究触网,可以更多地学习和借鉴传播学研究的最新发展成果,我们需要打破传统思维定势,以创新的理念和手段,去观察和发现新的语言特征。

(二)突破知识的壁垒

从语言研究发展的历史来看,社会需求带动语言研究,语言学家需要关注哲学、社会科学、认知科学对语言研究的渗透,也需要走出象牙塔,关注社会语言传播、媒体发展、技术升级、平台拓展对语言研究的需求,不断进行自我知识更新。

关于语言舆情的研究,需要我们了解传媒组织结构、传播体系和管理体制等知识。目前传媒界以内容建设为根本,以中央主要媒体为龙头,以先进技术为支撑,以重点项目为抓手,传统和新兴优势互补、一体发展,无论内容、渠道,还是经营、管理,“深度融合”成为热词。除了人民日报、新华社、中央电视台等“老牌”大腕,上海广电、湖南广电、南方报业、浙报集团等具有强势力量的地方媒体平台背景的媒体集团也有先发优势。人民网、东方明珠、百视通、电广传媒、浙报传媒、中南传媒,也开始在媒体融合的道路上启程。互联网企业和国有传媒文化企业有更多的文化传媒圈“混搭”“新闻人”“IT男”模式在变,语言舆情的研究者也需要更新理念,锐意进取、奋发有为。

关于语言舆情的研究,需要我们了解信息网络技术,紧盯技术前沿。移动互联技术、微博微信技术拓宽了社会化传播渠道,4G技术也已开始应用和推广,可折叠电子纸、可穿戴设备、5G技术等呼之欲出,知识更新的周期越来越短,我们必须成为懂技术、懂技术管理、用技术、爱技术的行家里手,能够瞄准信息传播新的发展趋势,拓展触类旁通的研究途径。

为运用互联网技术,建立语言观测语料库,我们已经做了大量工作。有意识的语言现象点评、语言学家的“新语言”创作,似乎可以进一步起到鉴赏和引导的作用。新文化运动时期,鲁迅等学者不仅倡导新语言文化,而且身体力行地进行外语翻译和白话文创作。今天我们面对传播快、影响大、覆盖广、社会动员能力强的网络语言文化,想要评判、规范、提升汉语国际传播质量,语言研究者就应该投入到网络表现和话语实践中。

(三)紧跟热点事件的“短平快”

语言研究历来强调体系完整、论理圆满,“例不十,则法不立”,但是网络生活变化迅猛,及时和即时的观察研究也十分必要。

“网络推手”在几个小时或者几天之内就会形成一种舆论倾向性,产生很大的社会反响,发帖、跟帖、撤贴常常就在转瞬之间,我们有必要对其中的语言传播规律和效应进行观察分析。

需要说明的是,所谓短、平、快研究并不仅仅是“高效意识”,或者“捷径意识”,这是媒体发展趋势的紧迫需求。当前,网络和数字技术裂变式发展,对传统媒体带来很大冲击,媒体格局的深刻调整和舆论生态的重大变化,以及新兴媒体发展之快、覆盖之广超乎想象。所以,语言学研究不能固守旧有的研究模式和评价标准。更准确地说,语言学研究需要放低姿态,关注微博、微信、微语言,从标题到内容,从措辞到效果,语言学研究应该进行跟进立案,从而以小见大。

娱乐八卦、行业动态、新鲜资讯……社会热点舆情点评并不是语言学研究,但是一些热门事件背后的网络语言传播效应数据分析,数据和理性分析,将各种短、平、快产品形成语言研究案例库,发掘舆论制高点形成、舆论引导规律中的语言要素,是语言舆情研究的未来发展方向。

关于语言舆情研究,本文想强调的不是宏观大论、体系框架,而是想强调时不我待、奋力前行。这是时代的召唤,大众的需求,是语言学者、传媒人以及每一位关注社会的知识分子的责任和使命。

注释:

① 孙曼均:《“林阴道”的舆情启示》,《中国社会科学报》,2012年9月24日。

② 张挺、刘靖文:《语言舆情视角下和谐语言生活构建策略研究》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》,2012年第4期。张挺、魏晖:《互联网环境下语言文字舆情监测与实证研究》,《语言文字应用》,2011年第2期。

③ 转引自姜潇:《“汉语盘点”:从“语言年俗”到“语言舆情”》,新华网,2014年1月7日。

④ 孙曼均:《当前语言文字舆情特点与走势分析》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》,2011年第1期。

⑤ 杨江、侯敏:《语言文字舆情论略》,中国传媒大学第四届全国新闻学与传播学博士生学术研讨会论文集,2010年。杨江、侯敏:《论语言文字舆情信息的汇集》,《现代语文》,2010年第7期。

⑥ 转引自黄晓波:《交通标语简单粗暴更有效?“你丑你横穿”劝阻效果明显》,厦门网厦门新闻,2015年6月15日。

⑦ 郝日虹:《语情研究关乎国家竞争力建设》,《中国社会科学报》,2015年6月12日。

(作者系中国传媒大学文法学部汉语国际教育中心副教授)

【责任编辑:李 立】